论苗族堆绣在现代审美需求下的新型运用

2021-03-03陈璞

陈 璞

(福州外语外贸学院 服装与服饰设计系,福建 福州 362000)

堆绣也称为堆花绣、叠绣,是苗绣中极具特色的绣法之一,在2006年被列为国家级非物质文化遗产。堆绣工艺是把过浆的丝绸小碎片折叠成许多三角形,通过重叠的方法堆出想要表现的图案。[1]因其特殊的造型方式,堆绣具有不同于普通刺绣的立体感和延伸感。苗族堆绣主要集中在贵州黔东南清水江沿岸的凯里、翁项、青杠、地午、凯棠、革一、施洞等地区。是典型的清水江型刺绣风格。苗族堆绣图案的题材大致可分为动物图案和几何图案。[3]动物图案中以鸟和鱼居多,鸟一直以来都是备受苗族人崇拜的图腾,这也是对于天空崇拜的体现,另外鸟被认为是男性的生殖象征,用在堆绣中有祈育祖宗的含义,而鱼是女性的象征、它寄托了求孕、多子的美好愿望。[4]堆绣中的几何图案则更加多样,其中又以八角花纹样和“卍”字纹最为常见,这两种堆绣图案,虽然样式和排列有所区别,却同样蕴藏着苗族人对于美好生活的理解和对于幸福、吉祥的祈盼。如今随着文化交流渠道的拓宽和传播速度的提升,苗族堆绣技艺被更多人所认识和喜爱,同时关于堆绣的研究也在不断完善中。其中学者高艳[5]、易田龙佳[7]等将研究的重点着眼于挖掘堆绣的艺术特色和文化价值,对其传统工艺技法进行调查梳理,而学者李英[8]、赵红艳[9]等则更多的侧重于将传统堆绣表现于现代设计中,而具体的运用方式、方法却不够深入,基于此种现况本研究试图以发展的视角,在现代审美需求的驱动下,针对堆绣的新型工艺展开实验性研究,以此推动传统技艺的现代发展,使堆绣这项瑰丽多彩的非物质文化遗产在现代人的生活中真正地“活起来”。由此笔者将传统苗族堆绣的特点进行梳理、归纳后结合现代审美需求提出对其创新和现代化设计方向。

1 传统苗族堆绣的特点

1.1 色彩饱和度与对比度高

苗族堆绣按地区呈现不同色系,而不同色系中存在着同样的色彩搭配规律。[5]以单元色彩关系分类可大致分为类似色搭配和对比色搭配两种,无论是类似色还是对比色的搭配在苗族堆绣中出现的有彩色都以浓重、艳丽的色彩居多,这除了与传统苗人崇尚纯度高的配色和强烈装饰效果的审美趋向有关外,也与堆绣多用于节日盛装且多作为服饰局部点缀装饰的使用特点有关。从制作材料的层面分析,堆绣制作材料多选用真丝缎纹织物,真丝缎纹织物买来时是白色的,需要用化学染料将织物染成所需要的各种颜色。[6]化学染料具有着色效果图鲜艳的特点,所以也可能是导致苗族堆绣色彩艳丽的侧面原因之一。不论主观需要还是客观必要的原因,堆绣高饱和度和对比度的色彩特点是十分明确且具有代表性的。

1.2 堆叠单位小,排列密度高

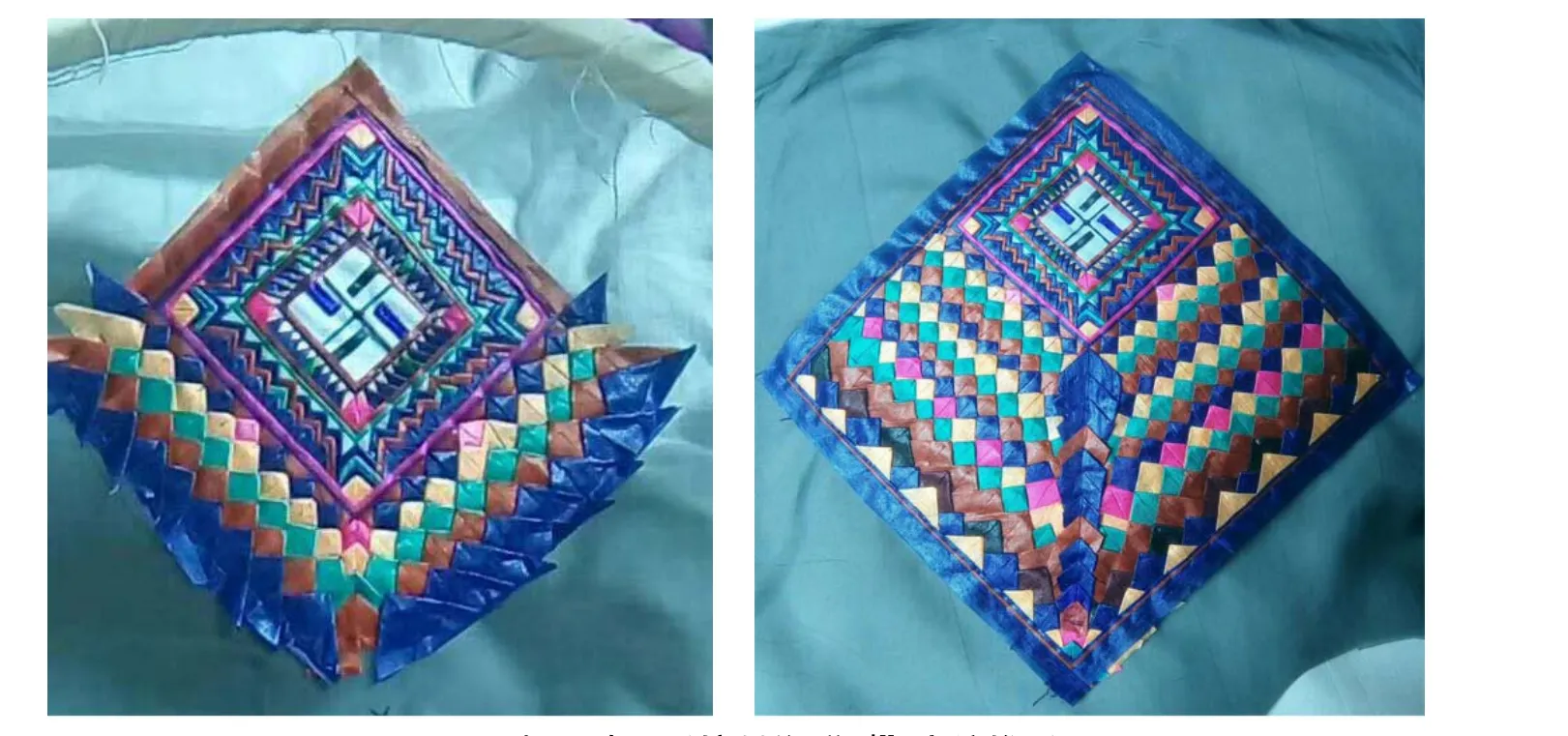

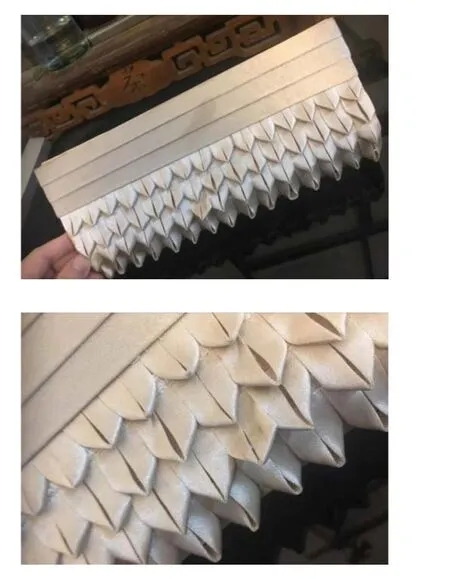

堆绣图案要用成百上千的三角形组合而成,图案工整、紧密、繁杂,呈现出千变万化的图案效果,先行研究中高燕曾就苗族堆绣的堆叠方式进行调研[5,6],大致将其分为瓦片式、双层双色式、锯齿式、鱼鳞式、三角与四方块组合式、葵花籽式等6种。虽然组合出来的图案千变万化、主题各异,但无论何种堆绣样式图案,都具有密集、层叠、单位块数量繁多的造型特点,精致的绣片甚至可以达到一平方厘米就由几十个单元小三角堆叠呈现的密度,也正是数量繁多,空间密集得以体现其“堆”的感觉。因为堆绣的密度高、单位小且充分的利用了面料的叠加和压放,所以才能够呈现出类似于马赛克镶嵌画的浮雕感和层次丰富的视觉感受(见图1)。

图1 凯里地区绣娘制作“卍”字纹堆绣

1.3 常与其他刺绣法加而不合

堆绣常与打籽绣、缠线绣、两针绣一齐用于装饰苗族盛装。笔者在走访调研的过程中发现堆绣与其他刺绣配合运用的情况往往受到搭配绣法实现方式、造型样式等因素的限制,如图2多是以堆绣块面与其他绣法块面各自为阵的组合,或者通过堆绣加强图案边框效果,这种方式虽然也是结合了两种甚至多种刺绣方法,但实际上对于堆绣本身单位要素的解构再造并不突出,导致结合使用只是将两种或两种以上的绣法摆放在一起,结合流于表面,融合程度不够和谐细化。且与堆绣结合的绣法更多的是以线材为主材的刺绣方法,换言之在传统苗绣中利用线材完成的刺绣与堆绣结合是可见的,而相对材料特殊的刺绣(例如锡绣)因与之结合加工的实现难度高,所以不曾见到过,简而言之,传统堆绣与其他绣法结合的情况多是叠加并列摆放,而并非对于刺绣方式和材料的解构融合(见图2)。

图2 堆绣与其他绣法结合呈现案例

2 现代审美需求下的创新原则和方向

通过上述对传统堆绣的造型特点分析,若要将堆绣工艺应用于现代人的日常生活中,那么进行合理化的堆绣工艺解构设计研究是问题的关键,基于对传统堆绣技法和现代人审美需求的分析,提出以下工艺创新方向:

2.1 造型简化

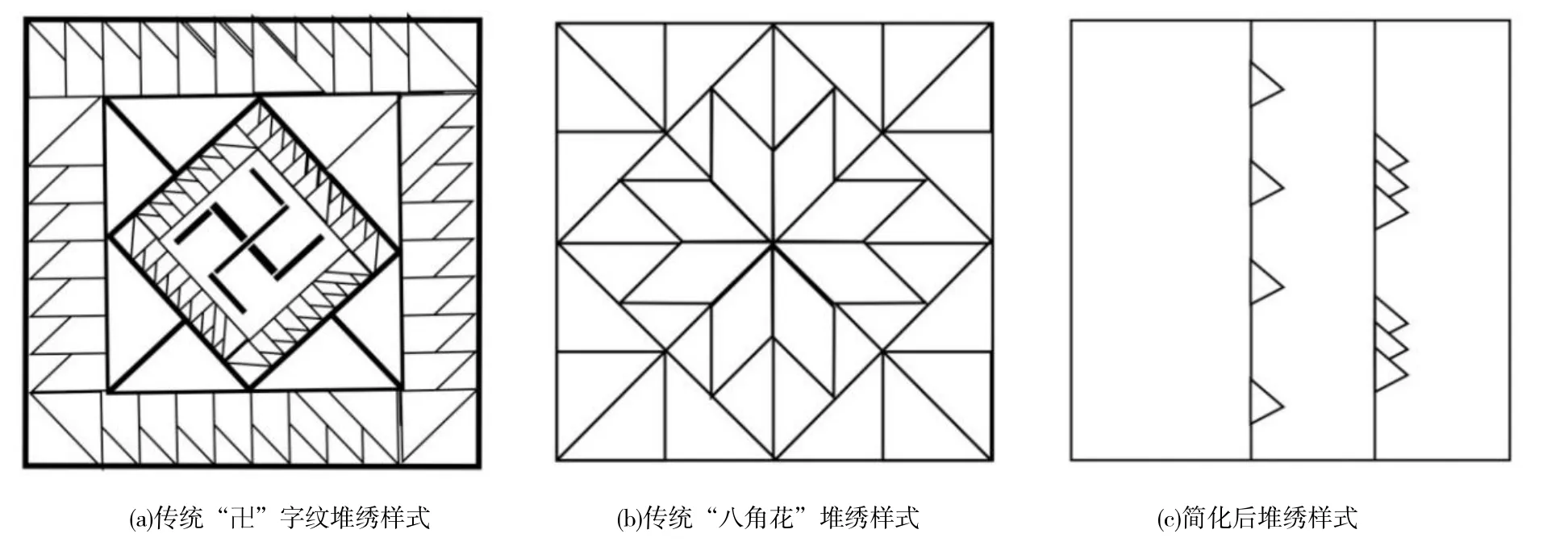

传统堆绣因其较多运用于盛装,所以重点在于突显其丰富的色彩和繁复的层次,其实这与讲究效率和实用性的现代生活所崇尚的简约、便利并不相符,基于简化需求和实用性的考虑,在堆绣的造型上可以适当弱化。对于装饰细节的弱化其实是民族元素现代化设计的常用手段。比如色彩明度彩度的降低;装饰元素的减量应用;装饰元素的扁平化运用等都是行之有效的简化主义实现手法。针对堆绣原本复杂的堆叠效果,可以将其造型单位的三角形提炼出来分散使用,可以是单个使用也可以小组为单位进行分散构图(如图3),这样的使用方式既保留了堆绣的核心元素,又将堆绣从视觉的密集构图中解放出来,使其能够表达出中国传统美学中“留白”的意境和美感,呈现出与传统做法不同的视觉效果,符合现代生活所需的样式,这种弱化不只停留于形式,也体现了内涵的弱化,原本密集呈现的堆绣图案可能是象征吉祥的“卍”字纹,而分散后的堆绣元素可能没有任何特殊含义,只是强化了堆绣元素,这也突破了传统文化中的“图必有意,意必吉祥”的固有模式。[9]这种不复杂又准确的文化元素符号是否已经能够满足现代都市人追求个性却又害怕过于独特的心理呢?此外造型简化解构后的工艺减少了堆绣单元重叠的数量和缝制工序,侧面也能够达到降低成本的目的,为堆绣工艺产品的批量生产提供了更大的可能性和空间,由此促进传统堆绣工艺在现代生活中的应用推广。

图3 传统堆绣样式与简化后样式对比

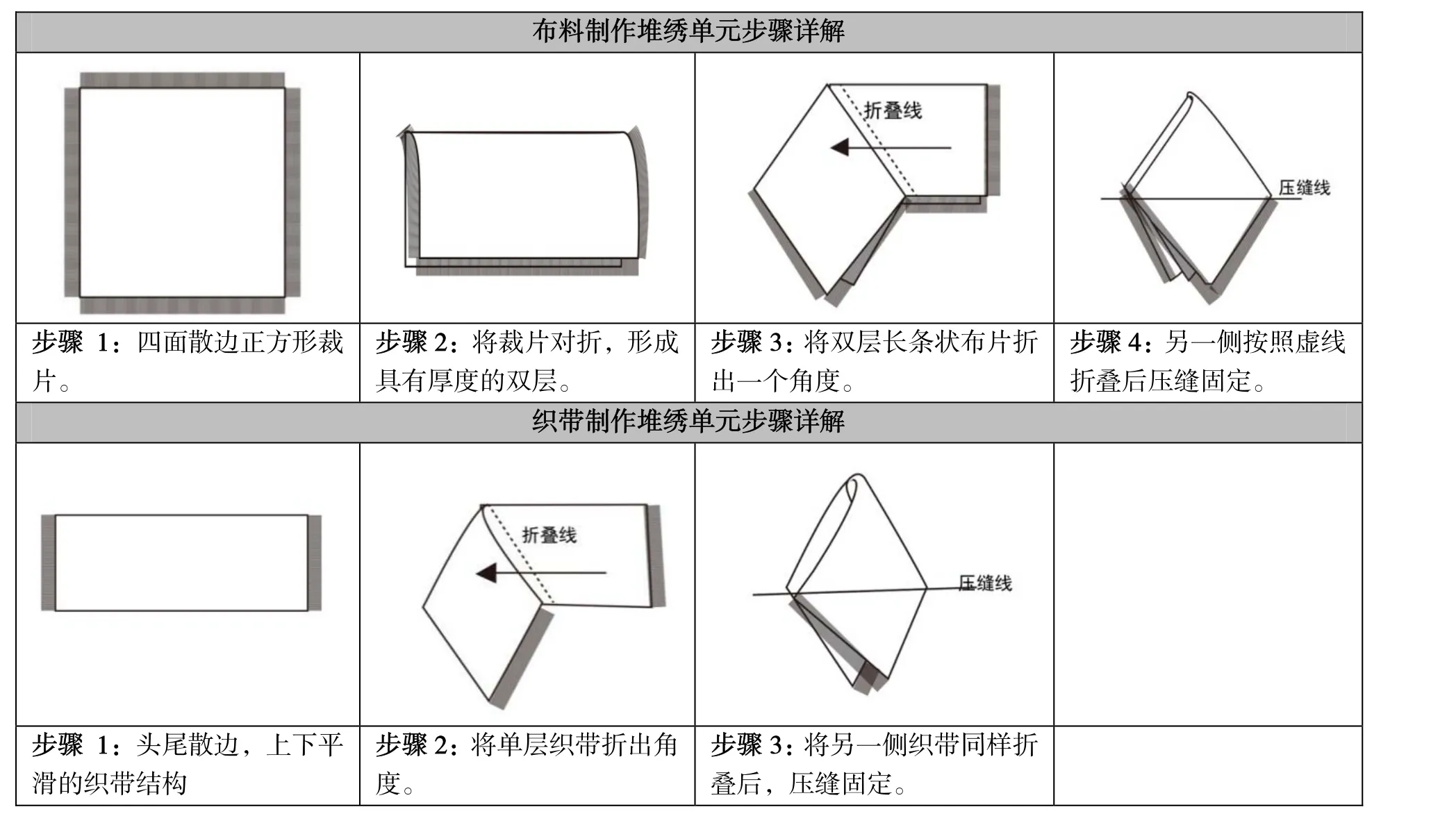

2.2 材料更新

传统苗族堆绣主要集中在清水江沿岸,因地处贵州偏远地区,物资并不丰富,用于堆绣的材料也会因客观条件受限,多运用方形梭织布片制作堆绣,为了避免在制作角度时梭织布片散边,往往需要绣娘先将其对折后再进行造型,导致堆绣工艺繁琐。而现代服装产业发展成熟,面、辅原料选择广度较过去有了很大的提高,所以许多新材料其实可以赋予传统手工艺新的生命力和魅力。将堆绣的材料改为织带就是一种很好的选择,织带因本身就是长条形,且上、下边缘不易散边,所以运用其进行堆绣中单位三角造型的折叠,其操作步骤就必然减少,而这种做法因为减少了对折步骤,使得单位三角形的厚度也相应变薄,能够将堆绣的叠加数量增加,使之重叠的数量和色彩增多,实现更为丰富的视觉效果。此外因织带本身具有的图案通过折叠又能呈现出图案变形效果,无疑更增加了堆绣的视觉变化和趣味,此为材料的多变(见图4)。

除此之外堆绣的单位元素折叠手法也可以变化创新,传统的堆绣不论是出于实用性考虑还是装饰效果需要,都是将单位三角进行平面堆叠,而单位三角都是压扁的状态,而现代人将纺织品用于生活的更多层面,且对于审美效果的需求相较古人更加自由多样。所以堆绣的折叠方式也是可以根据所装饰产品的性质和审美需求进行调整,如图5中的手包设计,并没有将堆绣单位元素以平面形式固定,而只是通过压缝固定住单位元素的起始部分,保留三角形尖部的空间感,多单元连续体现出了具有厚度的立体效果同时也强化了元素重复的节奏美,使得产品更具有新鲜的设计感和视觉冲击力,图中手包由富有光泽的纯白几何形态和堆绣元素组合而成,让传统的工艺表现出了洗练的未来主义美感。反之如果运用具有民族图案装饰的材料进行此种解构方法的变形则更能够凸显出堆绣丰富、盛大具有空间感的视觉效果。

图4 基于不同材料堆绣单元制作步骤对比

2.3 技法复合

前文中提到传统苗族服饰中堆绣工艺常与其他刺绣方法结合运用,但融合度并不高,往往堆绣作为一个块面或边缘装饰与其他刺绣形成的区块进行简单拼接。而堆绣与其他工艺的复合手法是将构成元素或组织方式进行有目的的分解与重构,使之在堆绣单位元素基础上结合后呈现出一体化和谐的外观效果。这种做法较传统的堆绣结合样式来说,是从堆绣的单位个体开始解构、组合、变形而成的。得到的效果较传统结合方法来说粘合度更高,视觉感受更加整体自然并且层次变化更为丰富。

如图 6中所呈现的两组实验案例分别是将堆绣的三角形单位元素与传统旗袍镶边工艺和晚礼服钉珠工艺结合的效果案例。因为运用了金色镶边和红色钻珠使得堆绣的视觉层次更加丰富,且镶边工艺和钉珠工艺都是高级定制类服装工艺,将其与苗族盛装中广泛运用堆绣工艺结合,其华美盛大之感更加强烈,该种堆绣解构方式非常符合高级成衣和定制类服装的工艺需要,为该类型服装装饰手法提供了具有价值的参考意义。而第二组案例则是绗缝工艺与堆绣工艺的复合使用,通过绗缝线迹的长、短、轻、重等细节的灵活设置可呈现出不同的视觉节奏,绗缝工艺除了在传统服装中运用之外,在现代休闲风格服装及棉服制作中更为广泛出现,所以其与堆绣元素结合重组,使得堆绣工艺更增添了几分随意感和时尚感。

除此之外,堆绣工艺也可和拼布、烧花工艺等进行解构设计,使其具有更多的可能性和商业价值。多种工艺附加呈现的应用手法充分地满足了现代装饰主义审美和多元化的应用规律。关于堆绣工艺的新型解构研究绝不仅仅局限于服装设计领域,其外延可以扩大到产品设计、空间设计等更多外延领域,且因设计载体的不同属性,历久弥新的苗族堆绣元素也将呈现出不同的装饰效果和艺术价值,这也有待于更多的设计师和学者为之深入研究,广泛实践。

图5 “米个”独立设计师品牌手拿包

图6 基于复合手法的堆绣解构案例

3 现代设计中苗族堆绣的运用案例

基于以上对于苗族堆绣特点的分析和对于新型工艺方向的实验与探索,笔者将理论基础转化为参赛服饰品的设计与制作,并以对于传统堆绣工艺的解构手法作为贯穿服饰品设计的核心元素,结合色彩、面料、装饰细节等完成了第二届“华服杯”获奖作品《草蛇灰线,伏脉千里》(见图 7)。该系列中对于堆绣元素的运用并不只是传统的叠加,而是主要运用了简化和复合的解构手法去体现隐性的民族元素和视觉效果。简化方面主要体现在既将传统堆绣中的三角形单位元素和“卍”字纹元素的沿用,又不是大面积集中地使用,而是将其进行分散或间隔的位置处理后呈现出来,这种解构方法弱化了传统堆绣视觉冲击力的同时简练分散的民族几何元素增加了设计的现代感及时尚感。

另外在复合解构方面,该系列设计运用了旗袍镶边工艺与堆绣三角元素叠加使用的方式去强化设计的古典美,运用了施华洛世奇多面水晶珠辅料与堆绣角度的结合呈现来增加了手工艺难度及表现层次,让堆绣的细节表现更具有手工定制感和高级感,此外堆绣与绗缝、织带、流苏坠等材料与工艺的有机结合在整个服饰系列中也都有所有体现。

随着时代的发展和产业的进步,对于民族元素再设计的手法如果只停留在沿用显然不足以适应消费者日渐完善的审美需求,设计师必须在基于对传统工艺充分理解和认识后尝试多角度地实验总结,才能将苗族堆绣在现在设计中被赋能重组乃至使其焕发出了新的价值和蓬勃的艺术生命力。

图7 传承匠心·第二届中国华服设计大赛获奖作品(作者:陈璞)

4 结语

随着非遗保护工作的持续推进和国民对于传统民族文化关注度的普遍提高,对于苗族传统堆绣工艺从发现、保护再到传承的一系列工作都在逐步的完善和深入发展中。这朵瑰丽的民族服饰文化奇葩始于勤劳智慧的苗族女性,也希望其能够兴于经济强盛、文化繁荣、民族自信的今朝。通过研究和分析,可知堆绣是一种独具特色的苗绣技法,而针对堆绣技法的现代化创新不能够脱离现代人的审美取向、现代产业的原材料条件、多样化的现代工艺技术等主观和客观因素。任何传统工艺的复兴如果脱离现代生活样式和需求,都可能会落入纸上谈兵,曲高和寡的窘境。真正的保护不仅仅是研究传统堆绣的造型样式,并将其精准无误地复原出来,而更应该使传统工艺能够合理、恰当地融入到现代人的生活环境中去。其实传承本就是一种保护,而传承不该是失去灵魂的复刻和为了体现民族元素而进行的拼凑,如何将传统技艺运用于现代生活之中,这一课题的核心在于如何创新,现今时代背景和条件下怎样有针对性地应用,通过基于造型简化、材料更新、技法复合等途径将传统堆绣用于当代产品设计之中是研究的意义。此外本研究中对于现代审美趋向定位有一定的局限性,有待后续研究予以补足和深入。希望不久的将来可以看到兼具设计合理性和生产可行性的堆绣创意产品,让更多人发现和喜爱传统堆绣工艺,为挖掘民族文化、培养民族自信添砖加瓦,从而实现让博物馆藏品“活起来”的愿景。