上海市社区精神康复机构资源及其服务现状调查

2021-03-02陈春梅王彦凤朱有为庄文旭张伟波

陈春梅,王彦凤,蔡 军,朱 益, 朱有为, 庄文旭 ,张伟波

上海交通大学医学院附属精神卫生中心,上海,200030

我国各类精神疾病患者总数达1亿以上,其中包括1600多万严重精神障碍患者, 2020年我国精神疾病负担占疾病总负担的1/4[1]。绝大多数精神障碍患者生活在社区,很多人无法融入家庭和社会。自20世纪50年代开始,西方国家开始重视精神疾病患者的社区康复[2],现在已具有专门的社区康复服务组织和专业人才,拥有完整的社区康复服务体系,为社区康复服务提供有力的保障[3- 4]。《中共中央 国务院关于深化医疗卫生体制改革的意见》明确指出,社区康复服务是精神障碍患者恢复自理能力的重要途径,加快精神障碍患者社区康复的发展,是落实“健康中国2030” 规划纲要,努力实现“全民康复服务”的重要举措。目前我国社区精神康复工作处于初级探索阶段,各项服务还比较落后,不够健全[5],构建符合我国国情的社区精神康复服务模式具有非常重要的现实意义。在中国残联和财政部“阳光家园计划”的驱动下,上海市残联协同卫生部门于2009- 2010年在全市各个街镇组建了规模化、体系化的社区精神康复机构211家,统一命名为“阳光心园”,将其作为专门面向有康复需求、病情相对稳定的精神障碍患者的日间康复机构。为减轻患者的病耻感和歧视感觉,接受阳光心园康复服务的精神障碍患者称为学员。本研究旨在了解上海市社区精神康复机构的康复资源与服务现状,为政府部门制订相关政策提供依据和建议。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

对全市211家阳光心园进行调查,发放调查问卷211份,回收211份,有效回收率100.00%。按照各区人口比例,通过方便抽样法在接受阳光心园康复服务的学员中选择302人进行调查,发放调查问卷302份,有效回收301份,有效回收率99.67%。

1.2 研究方法

参考国内外相关文献,对民政、残联社会学专家和精神康复专家开展多轮咨询后拟定调查问卷初稿,经过预调查后初稿完善调查内容,形成“上海市阳光心园机构调查表”和“上海市阳光心园学员康复服务调查表”,调查的主要内容包括人力资源、经费来源、康复服务提供、服务重要性和满意度等。问卷调查由上海市疾病预防控制精神卫生分中心于2019年2月组织实施,16个区疾病预防控制精神卫生分中心人员负责向辖区内所有阳光心园及选定的学员发放问卷、指导填写并回收问卷。上海市各区行政区面积数据来自2018年《上海统计年鉴》。

1.3 统计学方法

采用EpiData 3.1建立数据库,使用SPSS 21.0进行统计分析。对变量进行描述性分析,具体形式包括频数和构成比,康复患者入园率采用卡方检验。

2 结果

2.1 上海市社区精神康复机构基本情况

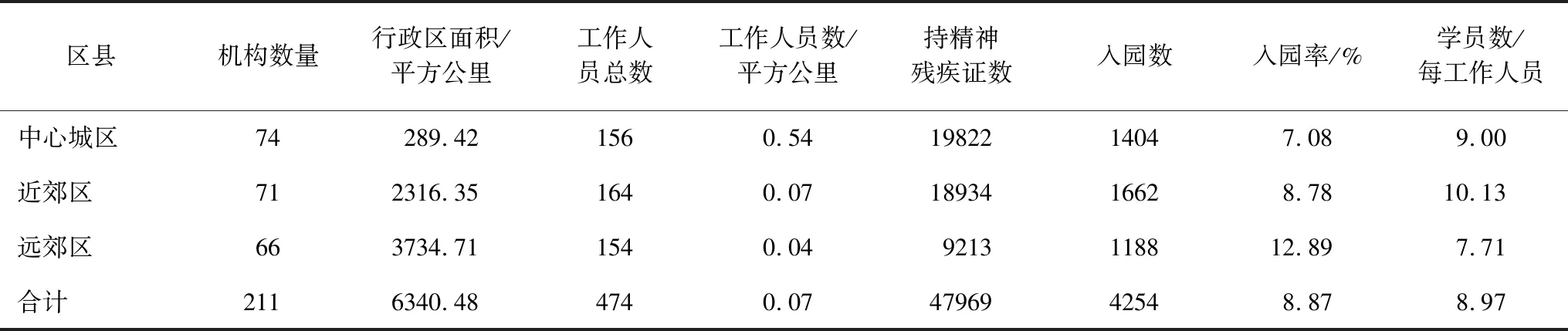

全市共有211家阳光心园,工作人员474名,持精神残疾证书的患者有47969人,接受阳光心园服务的学员4254人,入园率为8.87%,每位工作人员平均服务8.97名学员。中心城区每平方公里有0.54名工作人员,高于近郊的0.07名和远郊的0.04名,但是学员入园率(7.08%)低于近郊、远郊(8.78%、12.89%),差异具有统计学意义(χ2=263.18,P<0.005)。见表1。

2.2 社区精神康复机构经费来源

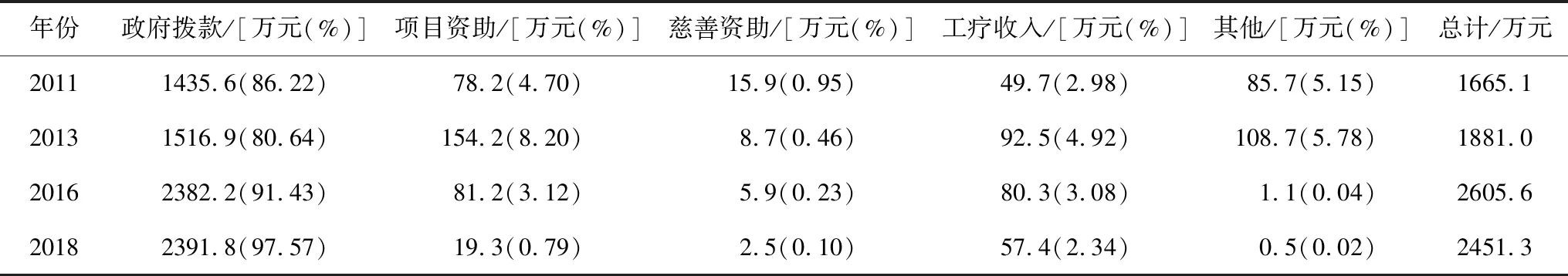

阳光心园经费来源于政府拨款、项目资助、慈善资助、工疗收入及其他。从2011年到2018年,阳光心园经费从1665.1万元增长到2451.3万元,政府拨款占比从86.22%提高到97.57%,项目资助、慈善资助分别从4.70%、0.95%下降到0.79%和0.10%。见表2。

2.3 社区精神康复机构人力资源情况

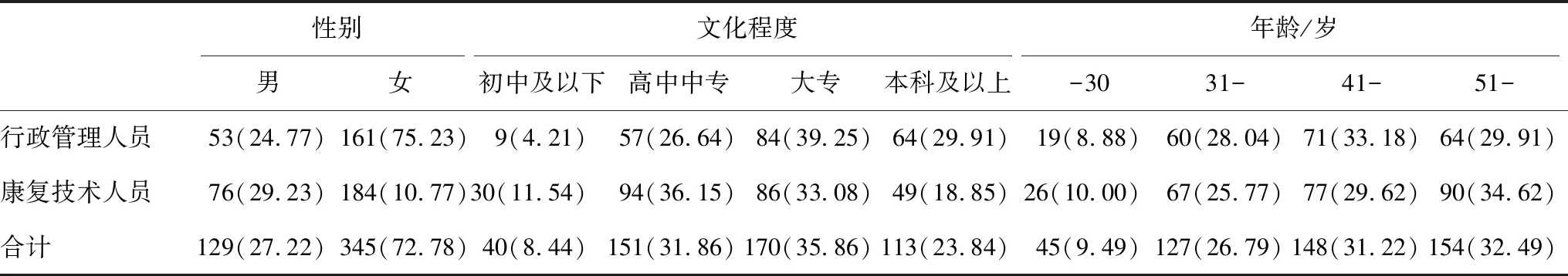

阳光心园有行政管理人员214人(45.15%),康复技术人员260名(54.85%)。专职工作人员415人(87.55%),兼职工作人员59人(12.45%)。见表3。

表1 上海市社区精神康复机构基本情况

表2 上海市社区精神康复机构经费来源情况

表3 上海市社区精神康复机构人力资源情况 n(%)

2.4 社区精神康复机构康复服务现状

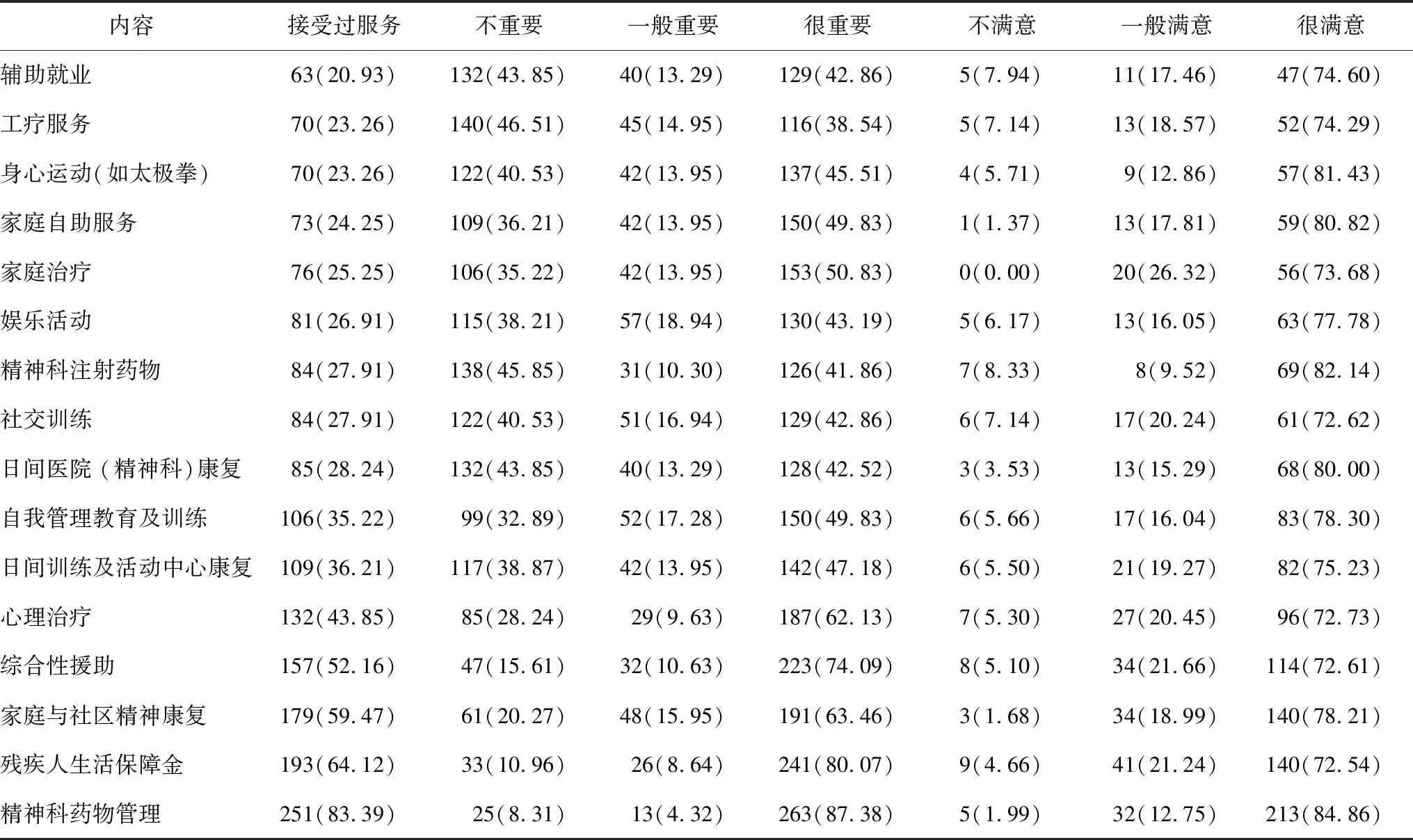

阳光心园为学员提供了30项康复服务,其中住宿服务、紧急服务、职业康复等14项服务利用率低于20%,未在表中列出。服务利用率排在前3位的是精神科药物管理(83.39%)、残疾人生活保障金(64.12%)和家庭与社区康复(59.47%)。学员认为最重要的前3位康复服务是精神科药物管理(87.38%)、残疾人生活保障金(80.07%)和综合性援助(74.09%);满意度排在前3位的服务是精神科药物管理(84.46%)、精神科注射药物(82.14%)、身心运动(81.43%)。学员了解阳光心园的主要途径是社区宣传(46.4%)和医生告知(42.4%)。总体来说,74人(24.5%)认为社区精神康复机构阳光心园康复效果好,148人(49.0%)认为较好,67人(22.2%)认为效果一般,还有13人(4.3%)认为没有效果。中止阳光心园服务的有77人(25.5%),中止的主要原因依次是服务内容不合心意(21,27.27%),超龄(15,19.48%),路途遥远(13,16.88%),已有其他安排(13,16.88%),已恢复至较好状态(10,12.99%)。见表4。

表4 社区精神康复服务情况 n(%)

3 讨论

3.1 政府对社区精神康复机构的投入逐年增加,但仍然不足

《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,我国卫生总费用占GDP 的6.4%,精神卫生专项预算仅占卫生总预算的2.43%,远低于发达国家的6%-10%,和国民经济收入及社会发展水平远远不相称。阳光心园是上海市专门建设用来满足精神障碍患者康复需求的社区精神康复机构,其资金主要来源于国家及地方政府的财政投入,近年来投入费用逐年增加,但是在基本公共卫生服务经费分配的过程中,由于长期存在的习惯性差异、政府各级部门对不同项目重视程度的差异、体制与制度等方面的内在阻碍因素等原因,存在着经费不良倾斜的现象。深圳市社区基本公共卫生服务项目经费分配测算结果显示,慢性病患者健康管理高达20.4%,精神疾病患者管理只有2.1%,社区康复仅占1.1%[6],由此可见,能分配到社区精神康复的经费更是少之又少,无法保证学员得到足够的精神康复服务,康复效果受到制约,威胁着社区的公共安全。

3.2 上海市社区精神康复机构人力资源匮乏,素质较低

阳光心园中工作人员主要分为行政管理人员和康复技术人员两种,行政管理人员负责心园运转的各项日常事务,康复技术人员负责为学员提供专业、系统的精神康复服务,心园内学员和工作人员比例达到《示范型阳光心园建设标准》中的10:1的人员配比要求,但存在区域差异,而且工作人员性别比例失衡,女性占72.78%,这和上海市社区精神卫生防治人员的分布特点相一致[7]。调查还发现阳光心园工作人员学历偏低,年龄偏大,不同于北京市康复治疗从业人员中本科学历占68.52%、30岁以下占57.17%的情况[8],更加凸显出上海市社区精神康复人力资源面临的困难局面:专业人才业务素质较低、后继乏人。这种状况可能与社区精神康复工作人员薪资待遇低,晋升机制不完善,还时常面临被精神障碍患者伤害的风险等有关,人员流失情况不容乐观。若不及时改善人力资源的现状,社区精神康复服务的健康发展将受到严重掣肘[9]。

3.3 上海市社区精神康复服务不断发展,部分服务利用率不高

2017年民政部联合多部门发布《关于加快精神疾病社区康复服务发展的意见》,要求到2025年基本建立以家庭为基础、各组织机构支持的,社会化、全面性和开放性的社区康复服务体系。调查发现上海市持精神残疾证的患者接受社区精神康复机构服务的比例仅为8.87%,其余只能接受比较简单的居家康复服务。目前国内社区精神康复服务仍局限于对病人的管理,而非服务,各地实践情况不一[10],由于政策、资金的支持力度差异,有些地区还处于空白。冯瑶瑶等研究发现大部分精神疾病患者愿意接受康复治疗,但事实上只有少部分接受过康复治疗[11]。相对其他省市,上海市社区精神康复工作发展较为成熟,基本形成了有效的工作机制[12]。李衡对177篇社区精神康复疗法文献进行分析,发现药物疗法是社区康复治疗中最主要的一种方法[13]。本次调查中,受调查患者认为最重要、接受过最多、满意度最高的服务都是精神科药物管理,这和李衡的调查结果一致。阳光心园提供了共计30项康复服务,但是利用率超过50%的只有4项,而住宿服务、紧急服务、职业康复等14项康复服务的利用率低于20%。既往研究显示,在药物治疗基础上,给予精神疾病患者相关的健康知识、有力的社会支持体系和定期的随访监测,对其社会功能的恢复效果好于单纯的药物治疗,能够帮助其实现社会再融入[14-17]。整体而言,当前社区康复机构的治疗模式依然较为单一,以药物治疗为主,心理康复服务、社交能力培养以及职业技术培训等服务仍很短缺。

综上所述,政府应进一步重视社区精神康复工作,加大投入,逐步完善社区康复基础设施建设,健全多元化筹资机制,改善精神康复服务人员薪资待遇和发展空间;开展技能培训,提高专业技能和服务能力,培养专业精神卫生社工师,充实社区精神康复人才队伍,提升精神康复服务内涵建设,为精神障碍患者在社区康复提供保障和支撑。