张宝《泛槎图》的图文互动与龙脉景观

2021-03-02李永亮

李永亮

(福建师范大学 美术学院,福建 福州 350117)

张宝《泛槎图》的图文互动与龙脉景观

1880年6月《点石斋画报》刊登了一则《泛槎图》袖珍版的订阅广告,其中以“点石斋主人”的口吻对该书“状烟云之变怒,备海岳之奇观”的叙事内容进行称赞。[1]175无独有偶,郑振铎和叶灵凤也曾分别在著作中肯定了《泛槎图》的艺术价值,郑振铎认为它“图刻的相当精,远在《南巡盛典图》之上”。[2]叶灵凤则将《泛槎图》和《鸿雪因缘》《花甲闲谈》加以比较,认为前者最优。[1]173

从以上评论中可以看出,时人对于《泛槎图》的艺术地位和研究价值有着充分的认识,其创作形态和叙事策略也值得深入探究。然而,时至今日,国内学界的相关研究却一直空白,未尝不是一个遗憾。在笔者看来,《泛槎图》不仅题材丰富,刻工一流,且展现出明显的图文互动关系,继而在纪游路线上建构了一种别有深意的龙脉景观。在对《泛槎图》进行文本阐释的过程中,本文预设的问题是:这是一部什么样的游记?其成书过程和形态特征如何?又具有怎样的深层寓意?建构成了何样的图像景观?

一、《泛槎图》的写作缘起与成书过程

晋人张华在《博物志》中载:“旧说云:天河与海通,近世有人居海渚者,年年八月有浮槎来,甚大,往反不失期。人有奇志,立飞阁于查上,多赍粮,乘槎而去。”[3]这句话是张宝《泛槎图》的命名来源,“泛槎”也常被用来指代以槎(枯木或木筏)泛海甚至往返于仙境之意。唐代李峤在《同赋山居七夕》中写道:“石类支机影,池似泛槎流。”[4]任希古的《和东观群贤七夕临泛昆明池》也写道:“泛查分写汉,仪星别构天。”[5]此后,“泛槎”一词在更为广泛的文学系统和阅读系统中传播开来。随着文学意义的产生和流变,“泛槎”意味着一个人超然物外地畅游于山水之间,追求人生之“游”的至高境界。从张宝在《泛槎图》中的自我认知来看(图1),这种游历境界很接近他的本意。

图1 《乘槎破浪》

山水游历向来为文人所看重,中国传统山水画也一直有纪游主题的作品(1)例如沈周的《虞山纪游图卷》《湖山佳趣图卷》、文徵明的《石湖花游图卷》《石湖清胜图卷》、董其昌存世的《纪游图册》《山水图册》,都是典型的纪游主题的文人画作品。。明代以前,文人关注“游乐”往往被根深蒂固的“逸游败德”观念所支配。明中后期,商品经济的蓬勃发展带来了社会风气的开化,人们的审美观念开始转变,“逸游败德”论被“适性”的游历观所取代,整个社会出现前所未有的追求内心之“游”的游历之风。[6]

在这种社会语境下,书商为了赚取更大的经济利益,开始迎合时代审美趣味,对出版内容做出了调整,由此带来明清两代的木刻版画的题材变化。原来鼎盛一时的戏曲、传奇等题材开始没落,山水和人物题材代之兴起。其中,以山水纪游为主题的木刻画集成为最引人注目的艺术奇葩之一。正如有学者所言:“有清一代,游记之作颇多,附刻有版画的本子不少,颇多上乘之作,且以道光间所梓最多。”[7]由此看,张宝的《泛槎图》正是明清游历风气盛行的应时之作。

《泛槎图》共有6集,包含103张图像,每一集图像和题跋的创作过程都有所不同。

《泛槎图》(第一集)共36张图像,记录了张宝从家乡南京到北京城外的游历路线。他在家乡的秦淮河岸边与朋友告别并踏上了北上的旅程,最终以抵达北京城墙结束。如其在自序中所言:

计此十余年中,山水奇胜,寓目难忘,因各绘为图,并识小诗于上,一时名公巨卿谬加奖励,日积一日,题咏遂多……此其文字之缘,良非偶然也。爰不揣固陋,手自勾勒,付之梓人,藉质海内,其曰乘槎破浪者,自写小影以见其志也,始于秦淮留别,而止于帝城春色,志入都之始也。[8]3

从这段自述中可以看出,《泛槎图》的创作其实经历了三个阶段:张宝亲绘沿途山水景观;文士阅后题作跋尾;纪游图像与题跋文章被交付于名家刊印。可以说,其创作形态的最终完成经历了一个“图—文—刻”的复杂工序,耗时多年。

《续泛槎图》(第二集)共23张图像,记录了张宝自北京颐和园的昆明湖离开,经过湖北、湖南,游历过五岳名山后到达了澳门和广州,最后往北再往东抵达江浙一带。整体看来,前两集描绘了一个从江南出发,遍览美景,最后又回到家乡的环形路线图。

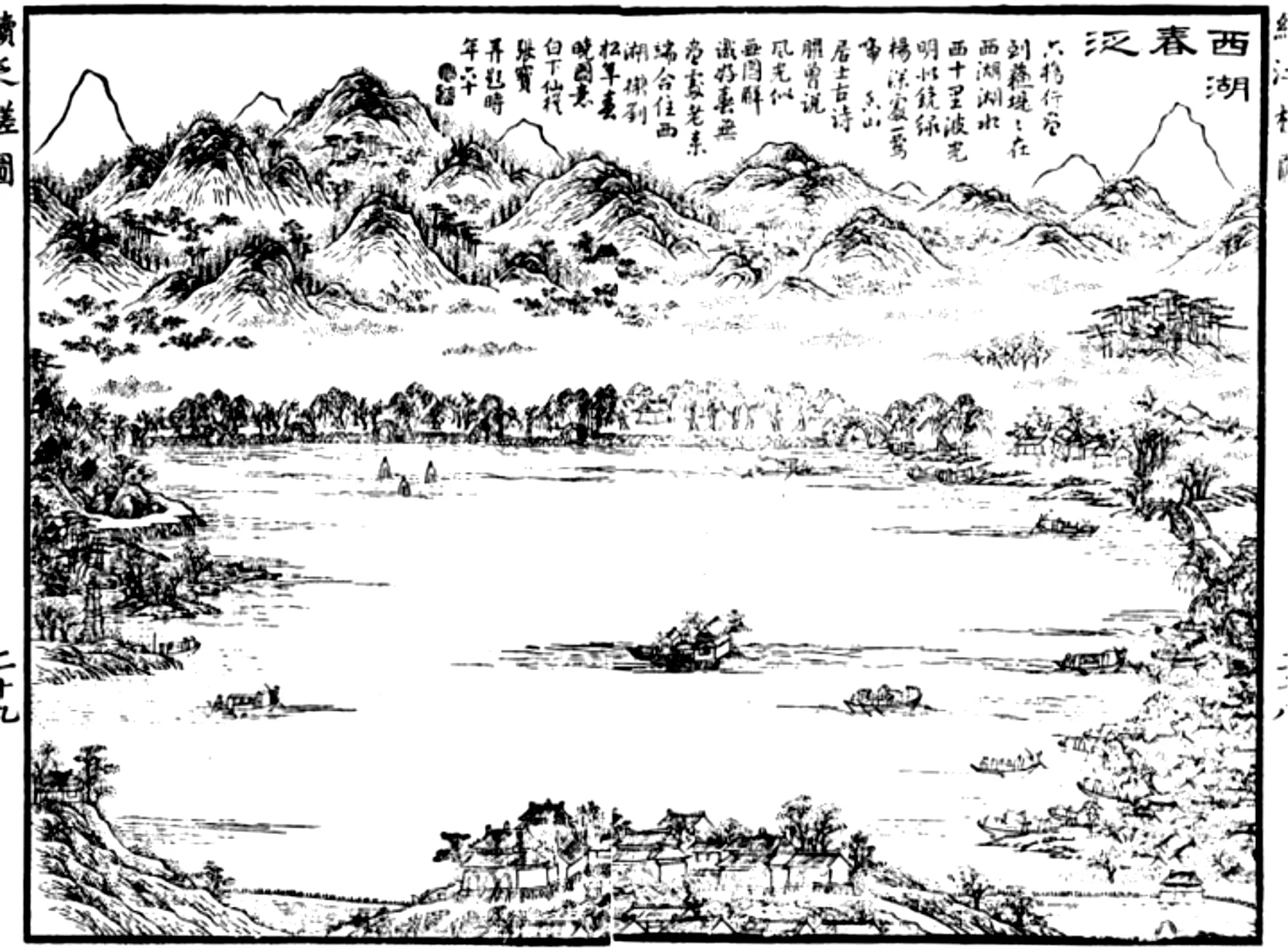

第一集和第二集均刻有“羊城尚古斋张太占刻”字样,第一集刻在封面上,第二集由于封面空余部分被张宝的自序所占,所以刻在了王泉之(2)王泉之,字星海,清泉(今衡南)人,清嘉庆十年(1805)进士。为人公正廉明,民望颇高。著有《政余书屋文钞》《瑟谱》《易堂十三子文选》等书传世。详见湖南出版社于1993年出版的《湖南历代人名词典》。的序言之后。这里的问题是,如果第一集和第二集均是广州的张太占所刻,那么,两者是否是一起刊刻的?如果不是,各自又刊刻于何时?1819年,王泉之在给《续泛槎图》(第二集)作序时曾提道:“(第一集)即所游历者,绘为三十六图,已镌十三图于泛槎图中。”[8]161由此可见,1819年王泉之在写第二集的序言时,《泛槎图》(第一集)正在广州刊印。关于第二集的创制,虽然张宝在自序中的落款是“嘉庆庚辰”“自志于仙城(广州地区)”,各名士题跋中最晚的落款时间也截至“庚辰孟冬”和“庚辰十月”(1820年)[8]1-273。但是这并不能说明《续泛槎图》(第二集)就是在1820年年底刊刻于广州。从路线上看,广州并非是第二集游历路线的终点,在此之后张宝还有一段返乡之旅。如果1820年在广州之时已经刊印,则第二集后半部分路线的呈现是不可能的。另外,从时间上看,第二集中的一幅《西湖春泛》(图2)引起了笔者的注意。在这幅画中,张宝描述了自己泛游西湖的场景,并在画中做了题跋,最后落款为“白下仙槎张宝并题时年六十”[8]213(图3)。据石继昌的说法,道光六年(1826年)的时候张宝自称是“时年六十有四”[9]2,此处“时年六十”指的就是1822年。这也明显比张宝在自序中的落款时间要晚。那么,1822年张宝在干什么呢?他在第三集的自序中说:“余于道光元年(1821年)辛巳春自珠江返棹”,到家已经是“壬午初夏”(1822年)[10]。换言之,1822年上半年张宝正在返乡的路上,第二集从《澳门远岛》之后展现的正是张宝于1821年至1822年间的返乡过程。由此可见,第二集并不是在1820年刊刻出版的,至少也是在1822年下半年。所以,虽然第一、二集都是出自张太占之手,却恐怕并非一起刊印。

图2 《西湖春泛》

图3 《西湖春泛》中的“年六十”字样

有趣的是,《续泛槎图三集》(第三集)没有从第二集的终点开始讲述,第二集的末尾是江浙风光,而第三集的开头却仍是张宝逗留于广州的场景。通过分析可知,第二集的后半部分和第三集的前半部分不仅在路线上惊人的一致(都是描绘从广州到江浙之间的旅程),而且两部分路线的游历时间也均是从1821年到1822年。对此,美国学者凯瑟琳·施纯娜(Catherine Stuer)认为,第三集之所以没有接续第二集进行讲述,很可能是因为张宝在游记的出版过程中不断调整叙事路线的缘故[11]83。

《舣槎图》(第四集)共16张图像,描绘的是张宝家乡的景观。第三集返乡之后,亲朋好友都在劝说他“田园安享,幸免跋涉”。由于自己“豪兴未已”,所以张宝谢绝了家人和朋友的忠告,选择重新上路。但是不久,“三子婚期渐近”,他不得不又回到家乡,这次返乡终于使他有了安享田园的念头,希望“录囊中诸胜迹二十七幅,又拟添舣槎图十六幅,共成四集”[10]296。在这一集的景观中,张宝的行船已经落下船帆,停泊在龙江码头。栖霞山顶上有谈仙论道的寺观,山腰间祥云环绕,山脚下是可供环眺的翠微之景。他用这些图像构建出一种理想化的“舣槎”(即停泊靠岸)之地。

不过,在张宝看来,此时的第三、四集“惜题咏尚少,难以成帙”,所以为了能够出版,他“因于甲申春(1824年)再入都门……今春(1825年)后入都索诗,题者甚富,吁!宝何人斯,竟能得此翰墨缘耶!于是回车山左,复瞻泰岱,绕曲阜谒孔陵而归,今仍拟入粤,刻三集四集成,以期安享田园之乐也”[10]296。在这篇自序中,张宝明言是在1825年搜集齐第三、四集的图像和题跋之后,准备统一带到广州进行刊刻。值得注意的是,第三集自序的落款时间为“道光五年岁在乙酉嘉乎月二十又六日”[10]297(1825年12月26日),而书写地点是“吴山旅次”。第四集自序的落款为“道光六年岁在丙戌小春月二十又二日”[10]485(1826年)。也就是说,张宝是在1825年年底携带着图像和题跋去广州付梓,而等他到了广州一切就绪时,已经是1826年年初。所以,第三、四集应该是在1826年年初统一于广州刊印的。而关于这一次刊印,石继昌认为也是出自张太占之手[9]7。

《漓江泛棹图五集》(第五集)共12张图像,描绘的是他借为友人送行之便,再次游历桂林的场景。“前者停槎珠海,思泛漓江,一览桂林峰峦之奇,因事未果,丙戌暮春,复至羊城,于丁亥秋闻叶筠潭廉使陛任山右方伯,因送行乃获放棹漓水。”[10]658

整体看,这种连贯真实的路线被第六集所打破,张宝在《续泛槎图六集》(第六集)中描绘了他无缘亲见的名山大川,以此补充自己的游历路线,包括昆仑山、峨眉山、点苍山、五台山、武当山和五指山等,并认为这些山川与之前的游历正好可以构成完整的“龙脉”景观[10]805。

第五集的落款为“辛卯(1831年)春王月白下仙槎张宝书于停槎馆”[10]661,由此可知,1831年张宝撰写第五集自序的时候已经从桂林回到了家乡金陵(白下为南京中心城区旧称,金陵为南京旧称),而第五集封面上恰有“金陵刘文楷刻”字样。因此,第五集应该是在1831年或者1832年刊印于金陵。第六集的第一次自序时间是“道光十一年”(1831年),第二次自序落款为“时年七十”(1832年)。张宝曾在第三集的自序中说自己的生辰是“初夏”,“时年七十”的落款也就意味着此时已经是1832年下半年,而这一集的内容是他在没有纪游的情况下凭空补充的,并不会在旅途上耗费时间。所以,第六集的出版时间很可能是1832年年底或1833年。美国学者凯瑟琳·施纯娜(Catherine Stuer)在相关研究中认可后者[11]77。

以上就是《泛槎图》的创作和刊印情况,前后耗时多年,形成一个图—文的复杂创作过程。值得注意的是,这两个过程并不是单一的,而是交叉甚至同步的,这就意味着张宝—名士之间存在一个不断的彼此认知、相互建构的过程。《泛槎图》将文学与图像紧密结合,以文释图,以图解文,最终形成一种紧密的图文互动关系,也直接影响了张宝在游历路线上的龙脉景观建构。

二、《泛槎图》中的图文关系

如上所言,《泛槎图》的成书过程漫长而复杂。张宝亲绘沿途山水景观,这是对自然的主观塑造;文士阅后题作跋尾,这是对张宝行程的主观塑造;张宝阅览名家的阐释意见后又对自己的路线和图像加以修正,最终交由良工刊刻,这是对名士观念和自我认知的主观塑造。因此,书中的序言、题跋与图像之间具有明显的互动性,每一集都形成紧密的图文互动关系。

序言作为在观赏图像之后才着手撰写的文字评论,既是对每一集版画的总结,也是对图像游记的解读,它们提供了一种解读作者意图的空间。《泛槎图》每一集都有作者的一篇自序以及名士的序言(除第一集外)。从整体的文化意义上看,这些解读性文字也是游历的重要组成部分,并与图像不断地相互作用。通过阅读我们发现,这些序言不仅肯定并阐释了张宝的纪游意义,还引导着他接下来的路线规划。另一方面,张宝也通过这些解读不断进行着路线的自我修正,从而建构出一种理想的文化景观。

第一集中,张宝对游历原因进行了简单陈述,并介绍了这一部分的大体路线。第二集中,除了张宝的自序以外,还出现一篇1819年湖南名士王泉之撰写的序言。王泉之认为,张宝的游历行为是受到以往皇家南巡(“巡狩”)的影响,并在文中对南巡传统进行了追溯。他之所以这样做,显然是因为想为张宝的游历赋予一种典范的意味,即“仙槎之游”就是此后旅行者的典范。“无所悸亦无所震,为天地发光华,为山川宣灵秘,世有继仙槎而游者,吾将以仙槎之游语之。”[8]162-163此时,在王泉之的眼中,张宝的游历意义仅在于“游历”本身,他似乎尝试了一条极有难度又极经典的游历线路,对后世具有参考价值。

第三集的序言是一位叫杜谔(3)杜谔,清嘉庆六年(1801年)进士,山东滨州人,由翰林院编修累官至吏部侍郎。加太子少保,赠礼部尚书。谥文端。详见成益方、韩军著《黄河三角洲古风物诗整理研究》(上册),济南:齐鲁书社,2003年,第340页。的山东籍诗人所写。他以“泛槎图者”为题,运用比喻的方式对“槎”的概念进行了解读和扩充。他认为张宝在旅途中虽然大部分时间是乘船而行,但肯定也用到了其他交通工具,从这种意义上讲,一切交通工具如车、马等都担当了“槎”之角色。“先生之行,或以舟,舟固槎也;或以车以马,车马亦槎也;其诣极造险亦或杖与履,杖履皆槎也。”[10]进而,他又认为张宝在途中要用到笔墨纸砚来记录行程,这些工具也是辅助出行的,所以仍然是“槎”。“兴与景会,则聚唐宋以来之名迹而摹之以为图,仿元明以来之款识而题之以为诗。成笔与楮与墨莫非槎也。”[10]299这里,他试图将“槎”从现实概念转换成艺术创作中的抽象概念。在之后的言论中,我们看到了他这样做的原因:通过“成笔与楮与墨莫非槎也”的比喻来赞扬张宝之行体现了文人意气的可贵。“先生之槎,以意为帆樯,以情为篙橹,挟以跌宕豪逸酣嬉淋漓之气,则浩浩乎御风而行矣。”[10]299在这篇序言中,杜谔将文章主题定位于张宝的人格精神,有意地提升了这次游历的意义和性质。在杜谔的建构中,原先被王泉之从实际层面上肯定的“游历”概念得到了提升,变成一种精神上的“游历”,无论是图像还是诗文都在后一种“游历”概念中被重新展开和认知。

1826年,张宝在第四集的自序中感慨生命就像一场快速的旅行:“人生天地间一逆旅焉耳,据目前只所见孩智者,忽而壮盛矣,壮盛者忽而老耋矣,造物循环,迭更点运,直如行客投店,或聚或散,不但功名利禄是假,即一身着脚之处,何曾有真,故佛家比之为电光,为石火。年华荏苒,营营者将何为乎?”[10]482这之后还有两篇序言,第一篇是1825年江西籍诗人吴嵩梁(4)吴嵩梁,字子山,虢茼雪,江西束郯人。道光十年(1830年),年六十五,出任贵州黔西知州。详见叶衍兰著《叶衍兰集》,上海:上海古籍出版社,2015年,第324页。所撰。他在文中接着杜谔和张宝的话往下说,“余谓天地一海也,吾身一舟也,以一身为四海之游,汗漫而不知所穷”[10]487-488。他提到张宝曾经感慨“余老矣,济胜之具渐不如前,将归觅吾乡泉石佳处以送余年”[10]487。所以,围绕着“游”和“归觅吾乡”的关系,吴嵩梁进一步阐释了“游”的人生隐喻,将杜谔文中文人精神层面上的“游”提升到了人生哲学层面。他引用了列子和壶邱子的名言作为例证,“列子之言曰:‘游之乐,所玩无故,人观其所见,我观其所变。’壶邱子曰:‘外游不如内观,内观者游之至也,至游者不知所适,至观者不知所眂,物物皆游矣,物物皆观矣。’”[10]488-489可以说,吴嵩梁应该是看到了此前几篇序言中关于图像阐释的演进,成功地将“游”和“归觅吾乡”共同提升到了人生哲学层面。“前说则泛槎之趣也,后说则舣槎之旨也。余之游与先生同,今亦倦而思返矣……惟当澄怀观道卧以游之。”[10]498在其笔下,张宝第四集中的返乡具有了澄怀观道的意味:卧游。

应该说,这些序言的撰写者极尽其能事,分别从不同的角度提升了这次游历的精神意义和文化象征。不过,这种理论定位和张宝的游历形态之间仍然缺少紧密的联系。换言之,如果无法在张宝的游历路线和景观图像中找到确切的线索,那么这种理论上的建构和定位始终不具备很强的说服力。

第四集的第二篇序言为此提供了一种解决之道。这篇序言是1824年安徽名士朱应坊(5)朱应坊,字问梅,安徽当涂人。详见《安徽通志》卷41至卷50,第45页。所写,他最关心的就是我们应该如何理解这次游历路线以及它能向读者揭示什么的问题。朱应坊认为所有的真理都来源于对生活的直接观察,而张宝的《泛槎图》就是一套通过游历山河所得的成果,所以它具有真正的学习价值。因此,他建议读者将其作为一套记录详细的国家景观地图来阅读,“其以此为两戒图考也,可以此为横览名区,博求实学之一助也”[10]495。这一批判立场似乎源自他对“实学运动”的深刻认同。朱应坊的言论带入了一种“以此为两戒图考”的观看之道,凸显出主观理念与游历形态相契合的宏观意图。

有意思的是,从刊印形态看,张宝在朱应坊的序言之后便开始力图呈现出一种具有考据意味的景观布局。这不得不让人相信是名士题跋的不断建构影响了他的路线构思,并最终在朱应坊的启示下看到了整体景观的布局潜力。应该说,正是这种紧密的图文关系共同构成了线性时空上的纪游叙事。借助这种图文互动,张宝不断地进行路线修正,最终在纪游叙事上建构出一种宏观的龙脉景观。

三、图文互动下的龙脉景观

石继昌曾在1988年《泛槎图》(两册)的出版序言中说道:“综观他的一生,四十余年载笔浪游,可以说是旅游的一生。”[9]3那么,某种程度上,作为其一生的游历文本,《泛槎图》的景观叙事必然具有强烈的主观意识。基于此,这部木刻画集在图文互动的创制过程中,逐渐明确了一种龙脉景观的建构和审美趣味的追随。

如上所言,朱应坊在《舣槎图》(第四集)撰写的序言是促使张宝明确叙事效果的关键。前者在文中引入一种具有哲学意味的观看视角,将原本正常的游历路线上升为具有文化传统的宏大景观。此后,张宝便开始有意识地对纪游路线加以建构:“今日停槎桂海东,千丘万壑来心胸。借此真形为粉本,谱出乾坤造化工。”[12]660-661

第六集自序最直白地展现出对整套图像叙事的哲学思考。“槖华浪游已历四省,尚有甘肃、四川、滇、黔等省履齿未到,前五集已有图九十三幅,今将四省著名之山并五台、武当、五指,人所共知者拟作七图,刻于篇首,共成百幅。”[12]807他通过对人所共知的名山进行选择性描绘,表现了自己的叙事建构意图。“天下山川皆祖昆仑,惟艮、震、巽三脉入于中国,分支演派散为五岳名山,终南山与中岳、西岳、潜岳、天柱、武当等山。”[12]805天下的自然形态都被联系到一个共同的祖山(昆仑山)上,自此出发分成三条具有象征意义的山脉系列,形成一幅独特的文化版图。这幅传统哲学层面的中国地图从中央“龙脉”开始,进行了向北部和南部的延伸。

由甘肃分结陕西、安徽、河南省会是震脉中干行龙,其水由淮安、扬州入海;长白山并五台、北岳、东岳、盘山、西山、太行,分结盛京直隶山西山东各省乃丑艮行龙,分支之水由盛京直隶山东入海;岷山、峨眉、点苍、叠翠、南岳、匡庐、罗浮、武当、黄山、九华、天目及台荡诸山结云南、贵州、四川、广西、广东、湖南、湖北、福建、江西、江苏、浙江等省乃巽脉行龙,其水由云南、广东、福建、江苏、浙江归海,此天下之大势也。[12]806

张宝解释,这三条“龙脉”的部分景观已经在前四卷中进行了描绘,但还有些地方是自己没去过的,所以在第六集中将这些没去过但又是“龙脉”关键点的景观收录进来。在此,这部图像游记被从一种“龙脉”格局的层面上进行了连接和重构,一种特殊的山水形态开始生成。虽然这些并不完全契合真实的旅行路线,却十分符合“龙脉”概念的地理阐释。

他在第六集自序中强调,通过书中所补的7幅位于“龙脉”上的山川景观,可以形成完整的由百幅作品组成的“龙脉”格局。然而,当张宝插入虞山、琅山的图像时,这一结局再次被打断。在图中,他描绘了虞山和琅山的整体形象,还将这两座山并置在整个长江三角洲的视野中,命名为“双峰毓秀 万流归宗”。张宝的解释是,这两座山是“龙脉”必不可少的终点。“昆仑之脉入中国者三,黄河以北丑艮行龙,其脉入海者甚远,余未之至,不敢妄言;长江以南巽脉行龙,其东南之支,由云、贵、广东、福建、浙江入海,向北之龙,顺长江而止于虞山;震脉中干行龙,南界长江,北界黄河,其脉止于琅山,自虞山、琅山以下则无山矣。”[12]942所以,他认为应该以这两座山作为“龙脉”格局的结束,也是自己“游历的一生”的圆满。

从这种图文叙事的书写中,我们可以看到其布局意识有一个明显的成熟过程。换言之,关于图像叙事与景观布局的关系,恐怕是他在与名士序言的相互作用中逐渐清晰的,并最终充分利用了朱应坊的文化景观的塑造建议。然而,朱应坊在文中所提到的文化景观是“两戒图”而非“龙脉”,认为观看者应该像看“两戒图”一样阅读《泛槎图》。这里的问题是,“两戒图”和“龙脉”分别是什么?如果张宝的布局意识是受朱应坊的影响,那他为什么没有按照“两戒图”来建构,反而青睐于“龙脉”呢?

“两戒说”是唐代僧一行(6)僧一行,姓张氏,先名遂,魏州昌乐人,襄州都督、郯国公公谨之孙。一行少聪敏,博览经史,尤精历象、阴阳、五行之学。详见杜斗城辑编《正史佛教资料类编》,兰州:甘肃文化出版社,2006年,第102页。提出的山河分野之法。作为一名天文学家,他秉持着“天垂象,地成形”[13]的理念,将天文格局与大地山川相对应,并总结出一套据山河而分野的理论系统(图4)。早在《周礼》中就有保章氏一职掌管天星,以星土辨九州之地,“所封封域,皆有分星”[14]的说法;司马迁的《史记·天官书》中也载:“仰则观象于天,俯则法类于地。天则有日月,地则有阴阳。天有五星,地有五行。天则有列宿,地则有州域。”[15]由此看,这种将天文与地理对照并以州国进行分野(分割)的方法起源甚早,并且结合占卜(卜星)之术成为一种特殊的地理观念和地域认知方式。

图4 唐一行山河分野图

然而,天上的星象经久不变,地上的国家和州县却在不断更迭,所以自唐代以来就有不少人对该理论产生怀疑。为了修正这套具有重要政治意义的地理观念并使之在新王朝中发挥作用,一些天文学家开始进行理论创新。“贞观中,李淳风撰《法象志》,始以唐之州县配焉”[16],并且开始在《乙巳占》卷三中系统的以《禹贡》中的山川地形配天上二十八宿。[17]值得注意的是,李淳风不仅将已经湮灭的郡国换成当代的州县,使这一理论系统在现实中具有了应用价值,而且明确提出了另一种更“合理”的匹配方式:山河。

唐代僧一行赞同并发展了这种理论,提出了创造性的“山河两戒说”。他认为:“天下山河之象存乎两戒。北戒,自三危、积石,负终南地络之阴,东及太华,逾河,并雷首、底柱、王屋、太行,北抵常山之右,乃东循塞垣,至泼铂、朝鲜.是谓北纪,所以限戎狄也。南戒,自峨山、蟠家,负地络之阳,东及太华,连商山、熊耳外方、桐柏,自上洛南逾江、汉,携武当、荆山,至于衡阳,乃东循岭徽,达东匝、闽中,是谓南纪,所川限蛮夷也。故《星传》谓北戒为‘胡门’,南戒为‘越门’。”[18]在僧人一行看来,作为最理想的疆域范围,“北戒”和“南戒”之间才是真正意义上的中原之地,其余皆为“蛮夷”地区。通过将以上这些地点识别为“两戒”(两条边界)的节点,一行从根本上重新定义了天下的自然景观与政治社会秩序的共生关系。

相比之下,张宝选择的“龙脉”是自唐代流传并根植于古老地理传统的一种堪舆学理论。唐代堪舆学家杨益(7)杨筠松,俗名杨救贫,名益,字叔茂,号筠松,唐代窦州人,为唐僖宗朝国师,官至金紫光禄大夫,著有《疑龙经》《撼龙经》等。详见黄林南主编《赣南历代诗文选》,南昌:江西人民出版社,2013年,第45页。在《撼龙经》中明确使用了“龙脉”概念,将其视为寻找绝佳居所的理论依据。《撼龙经》的《统论》中勾勒出一个天下山水世界的大体轮廓,认为昆仑山(须弥山)是天地之间的中心骨,并生有像四条龙一样的四肢。其中,惟有南龙进入中国,继而孕育出了黄河、长江与其他名山大川。[19]

杨益在书中所言反映了汉代典籍中的宇宙观。例如汉代《龙鱼河图》中提道:“昆仑山,天中柱也。”[20]《山海经·大荒西经》载:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。”[21]《淮南子》载:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。扶木在阳州,日之所费。建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地之中也。”[22]按杨益所言,天下的山川河流中隐藏着“龙脉”,但是寻找起来并不容易,“龙神二字寻山诀,神是精神龙是质,莫道高山方有龙,却来平地失真踪”[23]。他暗示出“龙脉”的神秘性和动态性,而这相较于以上典籍中固定的堪舆景观已经有了发展。值得注意的是,杨益虽然提出了“龙脉”的概念,却没有指出具体的龙脉走向和山水景观。唐代以后不久,进入中国的这条“南龙”就被后人建构成具有三条分支(“干龙”,即张宝在书中提及的“艮、震、巽三脉”)的“龙脉”图景,它们依托中国的山河地形向东延伸,成为用来描述天下地理格局的另一种学说体系。

如果说张宝在《泛槎图》中的景观布局是受到朱应坊“两戒图”的影响,那么他最终选择以“龙脉”的概念而非“两戒图”的观点来建构自己的游历景观,笔者认为可以从实际路线和文化风尚两个角度来解释。首先,一般而言,朱应坊第四集序言的书写时间应该晚于张宝前四集的旅行内容(至少晚于前三集),而张宝在第二集的游历中就已经远达澳门、珠江等地,如果我们将两戒图的最远边界和他的游历路线相比,后者已经远远超出了前者所标示的地理范围。因此,虽然朱应坊的布局方法和观看之道对张宝有所启示,但张宝已经无法从实际路线上自圆其说。要想建构一种哲学层面的文化景观,他必须寻找另一种言说方式。

其次,明末清初,山水画创作开始进入一个新时期,山水构图的形式创新成为画家们关注的焦点问题之一,“龙脉”概念的提出为这种形式创新提供了最佳的话语资源。因此,文人画家纷纷以认可“龙脉”来标榜自身,遂使谈论“龙脉”成为一种文化时尚。[24]具体而言,经过董其昌“南北宗论”的理论总结,文人画在笔墨方面的探究似乎已经难以超越,而“经营位置”的理论探讨还相对欠缺。在这种理论语境下,王原祁等人通过“龙脉”概念的拓展与创新,对构图和布局进行了深入的理论探讨。他在《雨窗漫笔》中说:“龙脉为画中气势源头,有斜有正,有浑有碎,有断有续,有隐有现……隐现断续,活泼泼地于其中,方为真画。”[25]142又在《麓台题画稿·题画仿王叔明长卷》道:“都城之西,层峦叠翠,其龙脉自太行蜿蜒而来,起伏结聚,山峦平川回环几十里。芳树甘泉、金茎紫气,瑰丽郁葱,御苑在焉,得茅茨土块之意,而仍有蓬莱阆苑之观。”[25]150当然,早在王原祁之前,堪舆学就被引入山水画论中以讨论布局问题。托名王维的《山水论》中提道:“主峰最宜高耸,客山须是奔趋。回抱处僧舍可安,水陆边人家可置。”[26]其中,“回抱处”就是直接的风水术语。另外,《管氏地理指蒙》中认为,“寻龙之术者,称之曰山水之士”[27],有趣的是,宋代画家韩拙在《山水纯全集》中称山水画的创作就是“山水之术”[28],而创作者自然就是“山水之士”。王原祁的贡献在于,他“将董其昌‘势’的主张发展为结合山脉走向的‘龙脉说’,使之成为他画学思想中重要的关于山水画构图的理论,而之前的文人画家作品,除了笔墨的形式以外,也讲求画面的构成与经营,但形式始终不是文人画家追求的终极目的”[29]。因此,艾尔金斯评价王原祁为中国画的形式主义的开山鼻祖[29]。另外,关于风水和山水画构图之间的关系,清代笪重光在《画荃》中也有类似论述(8)与张宝同一时代的笪重光在《画荃》中对风水与山水画之间的关系也进行了详细的讨论,认为画家应“分五行而辨体,峰势同形,谙于地理”,又认为画面应该“主山正者客山低,主山侧者客山远。众山拱伏,主山始尊”。详见潘耀昌《中国历代绘画理论评注·清代卷(上)》,武汉:湖北美术出版社,2009年,第32页。。

值得注意的是,“龙脉”的概念不仅深刻影响到了文人画创作,而且成为文人画家出行的一种特殊指南。例如宋代赵希鹊在《洞天清禄》中对米芾的“写生”经历提道:“米南宫多游江浙间。每卜居,必择山水明秀处。其初本不能作画。后以目所见,日渐模仿之,遂得天趣。”[30]也就是说,“龙脉”理论不仅成为画家标榜文人身份的文化时尚,而且深刻影响着文人群体的出行方式,成为一种约定俗成的文人阶级的群体认同标准。如果联想起张宝在《泛槎图》中的苦心经营,无疑是对米芾言行的效仿,更是对整个文人阶层的审美观念的认可,体现出一种别有深意的自传体书写心理。从这个角度讲,张宝用“龙脉”理论对《泛槎图》的景观布局进行赋值并非一时兴起,而是基于一种特定的文人群体的审美准则。其创造性在于:利用这套具有文化合法性的理论在自己丰富多样的图像游记中建构出一个宏大完整的“龙脉”景观。这也使《泛槎图》成为了解明清文人画家思想的有效切入口。

四、结语

作为张宝的图像自传,《泛槎图》对其多年的游历过程进行了视觉叙事,是一套内涵丰富、显中有隐的版画游记。在张宝的讲述过程中,真实世界的纪游景观逐渐成为媒介,建构出一种哲学维度与现实维度相交叉的“龙脉”景观。隐含着作者的自我认知和特定的书写心理。总之,《泛槎图》不仅是张宝的旅行人生的记载,更是明清文人画家在理论创新和观念认同方面的生动演绎。在这种意义上说,作为一种真实的文化实践过程,《泛槎图》的创制成为我们理解古代文人画家及其艺术思想的一个关键的形象窗口。