青海省牦牛种业发展现状、存在问题及应对策略

2021-03-01骆正杰马进寿保广才李青云刘更寿殷满财李吉叶

骆正杰,马进寿,保广才,王 芳,李青云,刘更寿,殷满财,李吉叶

(1.国家肉牛牦牛产业技术体系大通综合试验站,青海西宁 810102;2.青海省大通种牛场,青海西宁 810102;3.青海省家畜改良中心,青海西宁 810000)

青海省是世界牦牛的主要产区之一,数量占30%以上,位居全国第一[1]。牦牛主要生活在海拔3 000 m以上的青南、青北等高寒地区,其中95% 分布在青海省牧区六州[2],牦牛良种是青海省牧区六州牦牛产业发展的基础和关键。为进一步加快推进青海牦牛种业发展,建立健全良种牦牛繁育推广体系,提高优良种牛供给率,2019 年青海省农业农村厅种业管理处会同国家肉牛牦牛产业技术体系大通综合试验站对全省17 家牦牛种畜经营主体及其良种繁育、自身建设和市场供需等情况进行了深入调研,本文系统分析了青海省牦牛种业发展现状,并提出相应对策建议,以期促进青海省牦牛种业发展。

1 青海省牦牛生产及种业发展现状

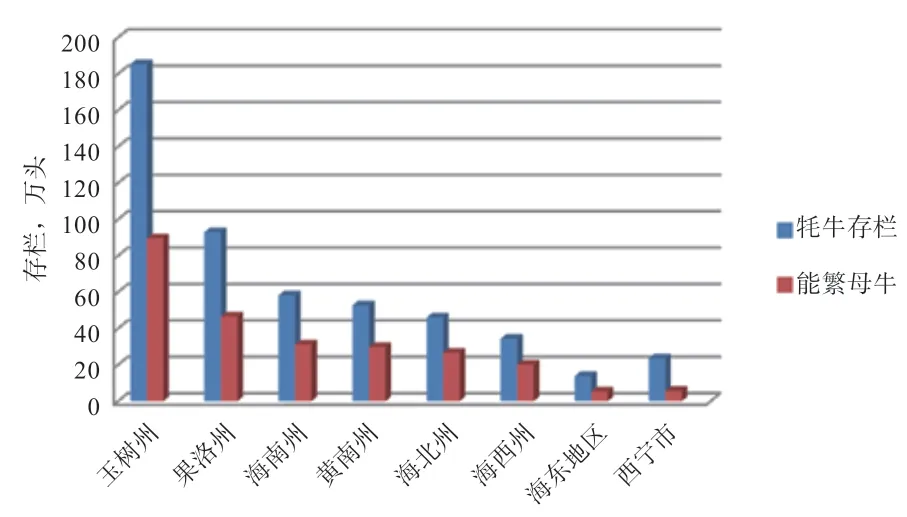

1.1 产业基本情况 青海省作为全国五大牧区之一,具有得天独厚的自然环境,并拥有中国数量最多、品质最好的牦牛资源,其不仅是牦牛存栏大省,也是最大的优质牦牛肉生产基地。2008 年青海省开始实施生态立省战略,以打造“世界牦牛之都、中国藏羊之府”为主线,大力发展生态畜牧业,加快了青海省畜牧业由数量型向质量效益型的全面转变,经过10 年的艰苦努力,最终探索出以合作社为基础,以股份制为内核,适应不同地区的多种生态畜牧业生产经营模式,有力地推动了牧区经济社会的发展,全省牦牛产业综合生产能力和产品供给能力有效提升。据调查统计,到2018 年末全省共存栏牦牛506.57 万头,能繁母牛254.98 万头,能繁母畜比例为50.33%,比2011 年提高了0.76 个百分点,生产仔畜134.13 万头,繁活率为52.6%,比2011 年提高了3.6 个百分点(表1、图1)。

表1 青海省牦牛及能繁母牛存栏情况

图1 2018 年青海省各地区牦牛存栏情况

1.2 牦牛种业发展现状 在遏制牦牛退化和解决日益突出的草畜矛盾问题、使牦牛产业向质量效益型转变的背景下,青海省高度重视牦牛新品种培育工作和良种繁育体系建设,取得了显著成效:一是青海省大通种牛场与中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所通过多年的联合攻关,分别于2004 年和2019 年成功培育了含1/2 野牦牛基因的肉乳兼用型品种大通牦牛和肉用型无角品种阿什旦牦牛2 个国家级优良品种;二是在地方优良品种的发掘和保护利用方面也取得了突破性进展,青海高原牦牛、环湖牦牛、雪多牦牛3 个地方优良品种相继通过了国家遗传资源委员会审定(图2),进一步丰富和发展了我国牦牛优良品种类群;三是通过统筹协调的长期建设,初步建立起了良种牦牛繁育推广体系,据调查统计,2018 年底全省共有牦牛种畜场17 个(均为畜牧良种补贴项目供种单位),其中西宁市2 个、海北州3 个、海西州1 个、海南州2 个、黄南州2 个、果洛州3 个、玉树州4 个,存栏良种牦牛约10 万头。以青海省大通种牛场为代表的17 个牦牛种牛场年繁育生产优良种公牛1.3 万头,除后备留种外可向全省提供1 万头种公牛,供种能力逐年提高。

图2 青海优良牦牛品种种公牛

1.3 良种工程及效果分析 2011 年国家良种工程牦牛良种补贴项目实施以来,截止2018 年累计推广优良种公牛6.47 万头(表2),在自然放牧方式下,按种公牛使用年限为7 年、配种比例1:20、平均繁活率为55%计算,累计生产改良后裔285.4 万头。

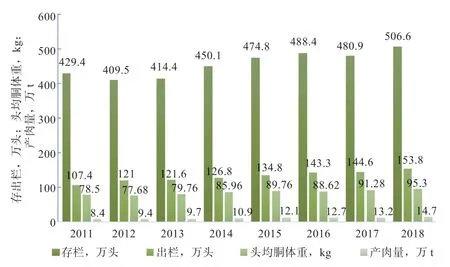

2011—2018 年,青海省牦牛出栏从107.4 万头增加至153.8 万头,增加了46.4 万头,年均增长5.8 万头,出栏率从25% 增长至30%,平均胴体重从78.5 kg 增加至95.3kg,增加了16.8 kg(相当于活体重头均增加33.6 kg)。牦牛肉年总产量从8.4 万t 增加至14.7 万t,增长了6.3 万t,年均增长约0.79 万t(图3)。

表2 良补项目牦牛种牛推广情况

图3 良补项目实施以来牦牛主要生产指标提升情况

通过实施良种工程累计生产改良后裔285.4 万头,以8 年的牦牛活重市场平均价格(26 元/kg)计算,牦牛增重直接带来的产值增加值高达24.93 亿元。按青海高原牦牛头均补贴2 000 元、大通牦牛4 000 元粗略计算,项目实施以来财政资金总共投入1.6 亿元,投入产出比约为1:15.6,良补项目投资效益十分显著,个体产肉率和整体出栏率明显增加,能繁母畜比例和仔畜繁活率也得到不断提高。

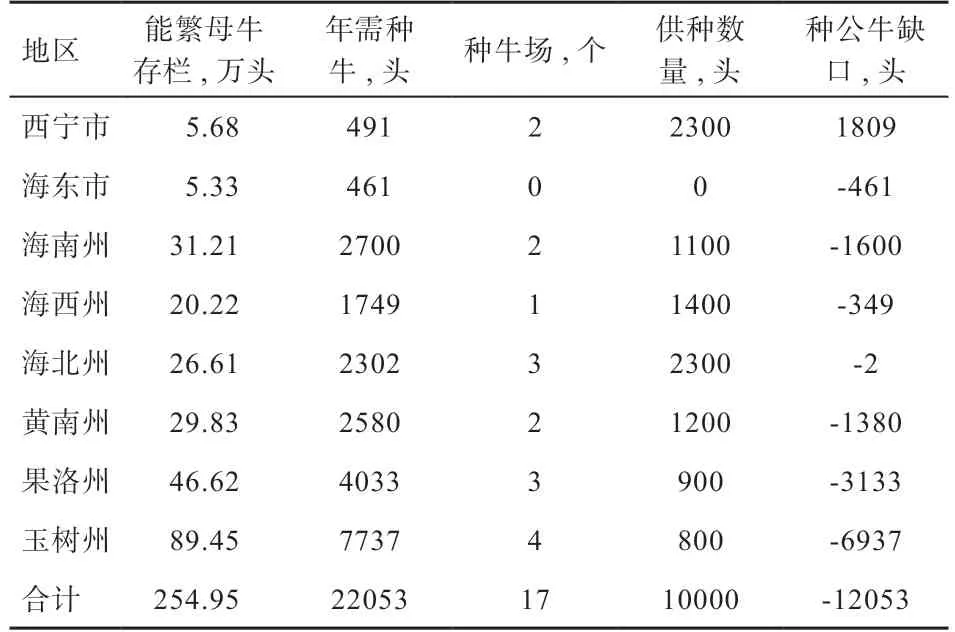

1.4 牦牛种公牛供需情况分析 据调查统计,2018 年底全省牦牛能繁母牛存栏254.98 万头,按放牧情况下本交母牛群种公牛投放比例为1:20,全省牦牛种公牛需要量约为12.75 万头。按每头种公牛种用年限7 年计算,年更新率为14.3%,同时考虑每年非自然死亡等引起的种公牛损失约为3%。因此,青海省牦牛种公牛年需更新约为2.2 万头。据调查,2018 年全省17 个牦牛种牛场供种约1 万头,年种公牛缺口达1.2 万头。

2 存在的问题

2.1 供种能力不足 青海省素有“世界牦牛之都”之称[3],牦牛产业是青海畜牧业的重要组成部分,牦牛既是农牧民群众赖以生存的物质资源,更是增收脱贫的主要渠道。要发展好牦牛产业,良种是重要因素,通过提高良种覆盖率和生产性能是牦牛产业提质增效的关键。随着国家及全省畜牧良种工程和加快推进牦牛产业发展工作的深入推进,对优良种公牛的需求将越来越大。而目前除青海省大通种牛场每年可稳定提供合格种公牛2 000 头以上外,其余16 个牦牛种畜场年供种能力平均只有500 头,全省良种牦牛整体供种能力不足。

2.2 种牛生产不平衡 根据表3 中青海省各地区能繁母牛存栏、种牛需求、供种能力以及种畜场地区分布等情况分析,青海牦牛存在种牛生产不平衡、制种潜力未得到充分发掘的问题。全省8 个州(市)种牛供需绝对缺口最大的3 个州分别为玉树州、果洛州和海南州,年缺口分别为6 937 头、3 133 头和1 600 头,而西宁市供种能力超出本地需求1 809 头。全省牦牛主产区藏区6个州中除海北州可基本满足本地种牛需求外,其他5 个州均不能满足本地需求,如海南州和黄南州天然草场优势突出,牦牛存栏数量相对较多,还拥有本地优良品种环湖牦牛和雪多牦牛,目前2 个州各建有2 个种牛场,但每年也只能提供2 300 头左右的种公牛;果洛州牦牛存栏数量仅次于玉树州,有3 个种畜场,但平均供种数量也只有300 头;玉树州是牦牛存栏数量最多的地区,种畜场数量也最多(4 个),但供种能力却最弱,平均每个场仅为200 头。

表3 牦牛种公牛需求与供种能力对比

2.3 经营主体发展水平低

2.3.1 组织化程度低 青海省17 个牦牛种畜场中除青海省大通种牛场组织化程度、技术力量和管理水平较高外,大多数经营主体为牧区农牧民专业合作社,由于组织管理过于松散、粗放,阻碍了自身发展。主要表现为:一是草场、牲畜、设施等生产要素的资源整合度低,不能进行有效的管理和充分利用;二是对种牛生产和销售调运等行为无法做到统一管理、协调把控;三是缺乏长远规划,选种、留种、繁育、防疫等重要环节得不到有效管控,影响了种牛质量和供种能力的提升;四是合作社成员不稳定,入社、退社随意性较大。

2.3.2 技术力量薄弱 由于合作社经营管理者综合素质较低,畜牧兽医等相关专业技术人员缺乏,不能运用本品种选育、人工授精、同期发情等繁殖技术手段科学开展种牛选育工作,仅依靠核心户牛群自行繁育,无法保障种牛质量;加之从业人员素质较低,饲养管理等方面的先进实用技术无法有效配套应用,沿袭着靠天养畜的传统生产方式,饲养规模小而散,畜群结构不合理,饲草饲料储备意识差,抵御雪灾等自然灾害的能力弱;此外,育种技术档案资料不完善,内部管理制度不健全。

2.3.3 设施条件简陋 生产设施条件简陋是大部分经营主体的普遍特征,畜棚、饲草料储备、配种、防疫等配套基础设施缺乏、老旧,这在很大程度上影响和限制了先进实用技术在良种繁育等工作中的配套应用。

3 对策建议

3.1 完善良种繁育体系建设 牦牛是青藏高原的特有畜种,优质种群是牦牛产业高质量发展的基础保障[4]。2018 年青海省政府出台了《青海省人民政府办公厅关于加快推进牦牛产业发展的实施意见》(青政办〔2018〕32 号),加快构建高原现代化的牦牛良种繁育体系建设步伐,一是依托青海省畜牧兽医科学院以现有的17 个牦牛种畜场为基本成员单位成立青海省牦牛育种协会,吸纳全省各地区良种牦牛繁育基地入会;二是加快开展全省牦牛地方优良品种的遗传资源调查、分类、保护和品种申报工作;三是围绕制约牦牛产业发展的种业“瓶颈”问题推进牦牛产学研一体化,加快青海省牦牛产业科技创新平台建设,通过自主研发、联合攻关、技术引进、凝炼集成高效实用的养殖配套技术模式和良种繁育标准体系在全省示范推广,保障优良品种供给,全面提高全省牦牛整体生产性能和养殖效益。四是提高种牛质量。各种畜经营主体应采用成熟高效的繁殖技术,严格按标准有计划地、科学地开展本品种选育和良种扩繁工作,同时将饲养管理、冷季补饲、防疫保健等技术应用在繁育工作中,达到提高种牛质量、提升市场竞争力的目标。

3.2 强化优良品种保护利用 高度重视牦牛优良品种资源保护,一是加大良种繁育基地的基础设施建设[5],提高种畜供种能力;二是设立青海牦牛种质资源收集保存等长期工作专项,进一步建立牦牛种质资源库;三是科学合理开发利用那些独具青海特色的优良品种,提高牦牛养殖综合效益。对各地区在特定生态环境下形成的具有较强适应性、抗病力和繁殖力高的地方品种如高原牦牛、雪多牦牛等,应采用本品种选育的方法,经过严格鉴定、筛选用于生产,逐步提高本地区牦牛整体生产水平。对生产性能不高而数量较多,分布较广,遗传资源保护利用价值低的地方品种,在设定小范围保种区后,应利用大通牦牛、阿什旦牦牛等具有生产性能好、适应性强、经济利用价值高、遗传稳定的优良品种进行大范围的改良复壮,以取得更大的直接经济效益和产业扶贫效果。

3.3 坚持实施良种工程项目 自2011 年牦牛良种补贴项目实施以来,出栏牦牛头均产肉增加近17 kg,出栏活重增加约34 kg,良种工程项目在提高牦牛单产和整体生产性能方面取得了十分显著的效益。建议在今后继续坚持良种工程项目实施,在种公牛补贴的基础上,将能繁母牛也纳入补贴范围,不断提升牦牛整体生产水平。

3.4 加强人才队伍建设,提高管理水平 种业科技和种业产业发展的最重要因素就是人才[6],各种畜经营主体应借鉴青海省草地生态畜牧业试验区建设经验,在理顺生产关系的基础上,不仅加大基础设施建设力度,更要加强人才、制度等软件建设。一是培养懂技术、会经营的优秀管理人员,强化草场、牲畜等资源的优化整合力度,寻求适合自身发展的经营管理新模式,建立和完善内部管理制度体系,提高组织化程度和管理水平;二是加强专业技术人才队伍建设,培养或引进优秀人才增强技术力量,从而提升良种繁育技术水平;三是建立和完善核心群、种牛系谱档案,做好育种技术资料收集整理工作,为科学、系统选育提供保障。

3.4.2 强化良种繁育工作,提高种牛质量 各种畜经营主体应将提高种牛质量作为第一要务来抓,并把提高供种能力作为工作重点,应注重先进实用繁育和饲养管理技术在良种扩繁工作中的配套应用。充分发挥优良品种的优秀潜质,保证核心产品“种牛”的质量,树立青海良种牦牛的品牌形象,提升市场竞争力。

3.5 优化布局扩大良种繁育规模 根据全省各地的牦牛存栏和良种分布情况以及加快推进牦牛产业发展的总体规划,制定适合青海牦牛种业发展的品种及地区布局,开展良种牦牛繁育场和繁育基地建设。一是建议对省内现有牦牛种畜场按照育繁推一体化要求进行升级改造,通过扶持建设使现有种牛场供种规模平均达到800 头以上。二是建议进一步巩固和提高青海省大通种牛场良种培育基础和能力,并在省内开展大通牦牛和阿什旦牦牛扩繁基地建设,使国家级优良品种大通牦牛年供种规模达到3 000 头,阿什旦牦牛达到1 000 头。三是在牧区各州遴选基础好且组织化程度高的生态畜牧业合作社,扶持建设一批良种牦牛扩繁基地,同时鼓励其他性质的经营主体投资建设良种扩繁场或繁育基地,形成种业主体多元化格局。通过以上措施,充分发掘青海省丰富的牦牛品种资源,扩大良种繁育规模,把青海建设成为全国良种牦牛繁育推广基地,在满足全省种牛需求的同时,向全国各大牦牛产区推广,促进全国牦牛产业振兴发展。