不断前进,迈向质量4.0

2021-02-28格里高利·H·沃森,宁希

编者按

我们正在进入工业4.0时代,技术变革前所未有的迅速而深刻。与之相适应,质量管理也必须不断改进,跃进至“质量4.0”。本文回顾了质量管理的发展,从基本定义出发讨论了质量技术系统应具备的功能与要素,指出质量4.0是一种新型的社会技术系统,它将一系列新的技术嵌入到现有的管理系统中,更好地实现“追求卓越和避免缺陷”的质量基础性目标。作者格里高利·H·沃森是国际质量科学院(IAQ)和美国质量学会(ASQ)的前任主席。

与时俱进,深刻理解质量

质量就像科学一样,永远不会“固化”下来,因为那意味着停滞、僵化和毫无变化。它必须保持适应时代环境的灵活性。哈佛大学心理学家多萝西·伦纳德指出,僵化的组织文化尽管可能避免了风险,但静止不动,运作方式机械、盲目。她观察到弹性管理系统是基于对变化环境的动态、警醒地适应,这类组织拥抱风险,并在向新的工作方式过渡中充满创新。

当前的数字化趋势推动了在质量管理中增加更多弹性的诉求。我们必须重新思考并界定质量思维,这一点至关重要。只有这样,我们才能在保持质量管理“满足顾客”与“减少浪费”的传统哲学基础上,更好地解决各类环境问题并确保人类更高的生活质量。这就是我们在所谓“质量4.0”新时代面临的挑战。

面向未来,重新定义质量

什么是质量?尽管目前定义很多,但大多数都与产品和服务相关。本文在理论上的探讨和界定试图涵盖更广泛的质量应用场景。

哈佛大学教授戴维·加尔文首先提出了质量的“先验性定义”,该定义可以在不同维度上进行细分以使其更加具体。加尔文认为:“质量是对‘好’的不懈追求,以及对‘差’的坚决摒弃。”

该定义必须通过实际应用获得可传播的价值。它定义了质量“是什么”,但没有解决质量的“为什么”、“如何做”、“在哪里”或“谁来做”等更具操作性的应用问题。

为了获得可以实际应用的价值,必须对加尔文的先验定义进一步完善,并将其置于组织的产品、服务和流程业务系统的特定情景中。然而,该定义为讨论面向未来的质量体系提供了一个起点。同时,它具有良好的包容性和开放性,能够支持我们进一步讨论质量向数字时代的过渡,并综合质量体系所需要的人员和技术资源,以实现质量体系的整体功能。

在美国《质量进展》上的一篇文章《向质量4.0升级》描述了质量向数字时代的过渡,并确定了质量4.0的结构。该结构随着数字技术的变化而发展,从而推动对创新的需求。

经济学家约瑟夫·A·熊彼特将创新描述为通过创造性破坏的方式,有计划地抛弃旧的工作方式(如传统理论、落后标准),以此作为允许新范式出现的手段。对他而言,创新是“创造性破坏”,一种不断地从内部改革经济结构,不断摧毁旧结构、创造新结构的产业突变过程。

这意味着质量也必须创造性地重新定义自身,重新审视其在过往历史中演化出的传统理论和方法,从中汲取经验与教训。质量必须重新定义,向上升级成为“质量4.0”环境下的成熟形式,以数字化形式融入到已经到来的数字世界。

建立质量管理体系

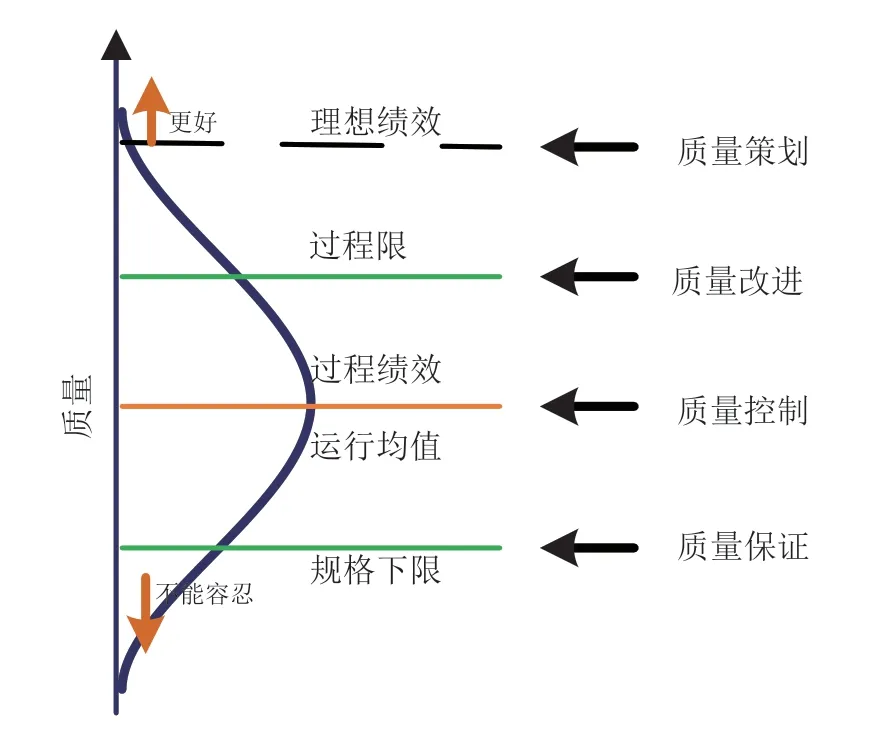

我们可以使用石川馨教授创建的卡诺模型来考察质量学科的发展,该模型使用正态分布说明质量对性能特征的影响。按照日本的习惯,他将绩效显示为正态分布,以表明特征的潜在概率分布如何与质量管理的基本任务相关联。该模型展示了对“差”的摒弃(表现低于可容忍度)和对“好”的追求(朝着理想的绩效目标不断改进)。

图1显示了不同质量管理技术的分布。这些技术实现了质量管理系统的核心功能,重新解释了约瑟夫·朱兰的质量三部曲。这些功能定义了质量管理,并归纳为以下几点:

1.质量保证会阻止产品性能下降到客户的容忍度以下。此项管理技术能够避免出现不良情况。

2.在目标输出水平的统计控制状态下,质量控制可保持稳定的性能。这种对稳定性和控制性的保证(朱兰将其定义为检测和纠正不利变化的过程)也可以避免不良的产生。

图1 质量功能的石川馨模型

3.质量改进将绩效扩展到潜力的上限。这是一种追求卓越的活动。

4.质量策划使性能超越了当前过程设计的能力。这项活动增加绩效。

石川馨的质量模型定义了20世纪8 0年代人们对质量体系的思考,并将其嵌入到了质量管理持续性的“标准-执行-检查-处置(SDCA)”和“计划-执行-检查-处置(PDCA)”改进周期。该模型在当前的组织预算资源中以及在授予本地主管决策权的背景下运行。当将这些概念整合到质量管理的系统方法中时,它们就形成了朱兰所谓的“小q”类型的质量活动。

演进的质量理念助力战略成功

随着质量进入3.0阶段,它已从一种管理标准工作的方法过渡到一条打造未来质量提升能力的途径,从而使性能超越了产品、流程和服务的原始设计。突破、质量设计和质量文化等概念被添加到著名的“朱兰质量三部曲”中。对于这些活动,朱兰称之为“大质量”,也即“大Q”。

在这个方向上的发展体现在两个方面:一是国家层面上,卓越绩效模型得到普及,代表性的如美国的波多里奇国家质量奖标准;二是企业实践层面,涌现出一批具有特色的实用方法,如施乐的标杆管理、惠普从日本学来并应用的方针目标管理。方针目标管理将其与航空航天和国防工业并行工程的不断发展的学科(朱兰称其为“设计质量”)整合,被硅谷的许多高科技公司所采用。

这些方法通过开发突破性的项目来持续改进。它们代表了Quality 3.0的第二方面,为了方便起见,本文将其称为质量发展。

文化是允许人们自主协作工作的基本要素。组织文化是社会心理学家卡尔·E·韦克称为“感官创造”持续过程的一部分。他将其定义为:“基于不同个人的视角和利益出发,创造共享意识和理解的协作过程。”

这意味着组织文化不只是一套价值观、共同持有的信念、对其工作方式的解释或激励方式等。文化的战略意图是使人们实现其目标,是调整方向和共同行动的基础。文化是战略的核心,塑造组织的共同决心,使每个人对战略方向都有相同的理解。因此,文化需要在组织的知识体系中捕获、存储和共享战略信息,从而以一种使组织与众不同并使其成功的方式,协调业务实践、衡量绩效和开展行动。

当企业领导者在稳健的质量文化背景下将这些要素组合成一个全面的系统时,他们会创建一种实现质量成熟的途径,即领导力—— 一种通过持续实现卓越绩效和不懈避免不良行为的能力。这套方法、技术和系统及其支持的组织结构,可以被称为质量基础设施。朱兰所谓的质量管理就是通过质量对该架构进行整体领导。

质量基础设施如何应用于社会技术系统

尽管其方法、技术和工具将不断发展,基于质量的基础设施像其他学科一样,也将通过可靠的发现和实际应用而不断发展。当前不断发展的质量管理系统被称为“质量4.0”,这是质量技术和方法的第四次突破,也使全球质量界面临思维方式和工作方式的挑战与重塑。

质量管理的发展史无论如何演变,都以解决以下基本问题为要。

·谁是我们的目标客户?

·该客户需要什么?

·哪些价值主张可以满足该要求?

·已经有哪些方法可以用来满足这些特定要求?

但是,用于定义质量的心理模型通常是模糊的,每个人所认识的质量可能都不相同。正如麻省理工学院教授、系统思维先驱杰伊·W·弗雷斯特所观察到的那样,“心智模式是模糊的、不完整的、陈述不准确的。此外,一个人的心智模式会随着时间的推移而改变,甚至在一次对话的过程中也会发生改变。人类的思维会组合一些关系以适应讨论的环境。随着主题的变化,心智模式也随之变化;仅讨论单个主题时,对话中的每个参与者都采用不同的思维模式来解释这个话题”。

弗雷斯特认为,对于共有的心智模式而言,如果一个组织内“基本假设各不相同且未曾公开探讨,各人目标都不相同却没有解释,那么制定的规章制度是失败的,或者其产生的新问题比其能解决的问题还要多,也就不足为奇了”。

解决这种主观性的一种方法是使用客观术语来开发操作性定义。弗雷斯特通过将系统定义为“出于共同目的而协同工作的一组部件”。为了了解如何在当前数字时代,一个组织的整个社会技术系统将如何实现质量成熟度,有必要定义一些在质量领域不常用的术语。

1.系统:一组由已识别的相关子单元构成的复杂整体。这些子单元具有已确定的结构化关系。

2.社会技术系统:将人和社会的社会属性和组织结构,与流程的技术属性相融合的系统。这种结合实现了爱德华兹·戴明所说的“渊博的知识”。

3.生产系统:将人与知识、流程与运营相结合的社会技术系统,使技术组件(如用于解决实际问题的硬件和软件)能够通过高效和经济的方法获得生产绩效。

4.商业系统:在制造业或服务业中有组织的商业性生产系统,产生经济价值以获利。商业系统类似系统工程学先驱罗素·阿克夫所说的系统之系统的概念。

如果将工程定义为“在产品或过程设计中,将科学知识投入到实际应用中的科学与艺术”,那么很显然,在工业4.0时代设计和实施质量体系需要“管理工程”,并要求“将业务作为一个系统来设计”。

技术革新推动了每一代质量的提高。这些技术革新为质量管理提供了新的方法来诊断问题并制定补救措施,以满足不断提高的客户期望。质量专业人员必须发现每个进化步骤中的独特之处,并确定如何重新构造质量标准以适应新一代的技术挑战。从概念到绩效,质量学科的管理工程需要设计一个全面的社会技术生产系统。质量管理必须确保质量方法有效、高效且经济地运行,而通过质量领导才能确定长期成功的战略方向。

因此,面向未来的“质量4.0”可以定义为:“旨在针对不断改进而发现和应用深厚知识(技术和知识)的整体性社会技术系统,并始终如一地实现组织的目标。”

定义Quality 4.0的基础架构

哈佛大学的克莱顿·克里斯滕森和迈克尔·雷诺描述了模块化业务设计对优化组织灵活性的必要性。子系统架构的设计必须使它们通过过程架构中每个关键组件的集成控制机制,实现相互依赖和协调。

戴维·A·加尔文将学习型组织界定为一种“熟练地创造、获取和转移知识,并善于改变其行为以适应新知识的组织”。这个定义是基于我们传统的对组织运行的认知而来的。“创造知识并改进组织”在“SDCA”或“PDCA”中往往体现在“C”,也就是“检查”的步骤上。那么对于未来的挑战,组织如何适应?需要什么新的方法或知识才能更好地在质量4.0时代推动质量发展?

虽然工业4.0刚刚起步,对质量创新的重大进展尚未显得那么迫切,但目前不断发展的形势要求我们必须开展这方面的思考——有哪些新方法要纳入到质量技术系统中来。本文认为一个重大的变化,是各种各样的分析算法将越来越多地嵌入到质量管理中。这些算法不仅可以观察、收集和分发数据,还可以创造性地考虑如何处理数据以及如何改进在操作流程中生成数据的现有方式。目前一些新的趋势包括:

·通过机器学习和人工智能(如神经网络)将思维系统化。

·使用可编程逻辑控制器和自适应反馈回路实现生产工业化。

·通过应用机器人技术和自动传送运输实现操作机械化。

·通过统一存储在云存储中的分布式传感器网络自动收集信息。

·使用无线网络和区块链技术集成通信。

·通过创新参与设计和执行系统,实现人性化领导。

质量世纪的绩效责任

朱兰在他的退休演讲中指出,21世纪是质量的世纪。然而,21世纪的质量与20世纪截然不同——虽然在20世纪我们已经在质量方面达到了很高的成熟度。可以预测,质量将成为我们生活的基本要素,但同时,质量专业人员的存在与发展都需要个人不断适应新形势,吸收新的技术变化而重新界定和设计质量管理的角色和功能,以更好地服务新的时代。