中国国民心理健康素养的现状与特点*

2021-02-27江光荣李丹阳任志洪闫玉朋伍新春于丽霞李凤兰赵春晓

江光荣 李丹阳 任志洪 闫玉朋 伍新春 朱 旭 于丽霞 夏 勉 李凤兰 韦 辉,5 张 衍,6 赵春晓 张 琳

(1 华中师范大学心理学院,青少年网络心理与行为教育部重点实验室,湖北省人的发展与心理健康重点实验室)(2 北京师范大学心理学部,应用实验心理北京市重点实验室,心理学国家级实验教学示范中心(北京师范大学),北京 100875)(3 华中师范大学心理健康教育中心,武汉 430079) (4 华中农业大学马克思主义学院,武汉 430070)(5 江汉大学教育学院,武汉 430056) (6 中国社会科学院社会学研究所,北京 100732)

1 引言

伴随国家的现代化进程,国民心理健康面临的挑战变得越来越严峻。最新一项流行病学调查显示,我国18 岁以上人口各类精神疾病(除痴呆外)的加权终生患病率为16.57% (Huang et al.,2019)。而在1980 年代初,15 岁以上人口精神疾病的总患病率仅为12.69‰ (陈学诗,1986)。但另一方面,研究者一直都注意到,大量罹患精神疾病的人并不寻求治疗(Andrews et al.,1999;Olfson et al.,2016)。例如,在我国的自杀死亡者中,有心理卫生问题者占63%,其中仅7%的自杀者生前曾接受过精神卫生的专业帮助(费立鹏,2004)。导致此现象的重要原因之一,是居民对心理疾病及其治疗的消极态度,以及极低的医疗求助意愿。一些人意识不到自己的心理健康问题,一些人意识到问题但不认为可以通过专业帮助得到解决,还有一些人虽然有求助意向,但因对心理疾病的污名态度、对精神医学治疗的误解和抵触,而拒绝寻求专业帮助(江光荣,夏勉,2006;李凤兰,2015;Vidourek & Burbage,2019)。另外,在社会生活中,还广泛存在两类现象,一是学校、社区和企事业机构文化建设中对人的心理健康的忽视;二是对精神疾病患者的冷漠和歧视,体现在精神疾病的救助、治疗和康复,精神疾病患者的教育、就业和参与社会生活等各个环节。所有这些,都与国民的心理健康素养(Mental Health Literacy,MHL)密切相关。

最初,心理健康素养是指“帮助人们识别、处理及预防心理疾病相关知识和观念” (Jorm et al.,1997)。数年后,Jorm 将其内涵扩展至自助和帮助技能(Jorm,2012),但仍局限在心理疾病应对方面。近年来,有学者开始将心理健康促进的内容纳入心理健康素养(Kutcher et al.,2016),并得到了一些学者的支持(Bjørnsen et al.,2017)。国内学者明志君和陈祉妍(2020)也强调重视心理健康的意识。事实上,心理健康素养作为认识对象,其关键特征在于两个方面,一是所涉知识和观念的内容,二是所涉态度的对象。这两个方面规定了心理健康素养的基本结构框架。基于此,江光荣等(2020)将心理健康素养界定为“个体在促进自身及他人心理健康,应对自身及他人心理疾病方面所养成的知识、态度和行为习惯”。新概念在结构上包含“心理疾病应对——心理健康促进”和“自我——他人”两个维度,在内容上包含知识、态度和习惯三个方面,具体内容包括:心理健康相关的知识和观念、心理疾病相关的知识和观念、促进自身心理健康的态度和习惯、促进他人心理健康的态度和习惯、应对自身心理疾病的态度和习惯、应对他人心理疾病的态度和习惯六个方面。其中,自助心理健康素养包括维护和促进自身心理健康以及应对自身心理疾病的知识、态度和行为习惯,助人心理健康素养包括帮助和促进他人心理健康以及帮助和促进他人应对心理疾病的知识、态度和行为习惯,心理健康促进素养包括维护和促进自身以及他人心理健康的知识、态度和行为习惯,心理疾病应对素养包括应对自身和他人心理疾病的知识、态度和行为习惯。

近年来,心理健康素养已成为健康中国建设的重要内容。国务院于2019 年发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》,明确提出“实施心理健康促进行动……到2022 年和2030 年,居民心理健康素养水平提升到20%和30%。”在此背景下,科学研究部门实有必要对我国国民心理健康素养的现状进行摸底调查,为开展大规模的心理健康教育,提升全民心理健康素养奠定科学基础。然而,由于整合的心理健康素养概念近年才出现,所以以整合的心理健康素养概念为框架进行的调查研究非常少。陈祉妍等(2019)从心理健康的知识、技能和意识三方面对公众心理健康素养进行了一项调查,是中国学者对心理健康素养进行综合性研究的积极尝试。但这项调查依凭的心理健康素养理论结构尚欠周全,调查采用网络样本及网络调查,在样本代表性及数据质量控制上存在局限(陈祉妍 等,2019;樊茗玥,2011)。

因此,本研究意在以江光荣等人(2020)所确立的心理健康素养新结构为框架,在全国范围内选取有代表性的样本,考察我国国民的心理健康素养现状,比较不同社会学指标分组间心理健康素养的差异,从而为探索全民心理健康素养的提升途径提供依据。

1.1 公众心理健康素养的水平

一直以来,国内外有关公众心理健康素养的调查研究,大都是以心理疾病的识别和精神卫生知识知晓情况、污名态度以及心理求助行为三大主题分别进行的。因此,以下分别从心理疾病知识、心理疾病污名态度以及心理求助行为三个方面略述此前研究概况。

1.1.1 心理疾病知识

不同国家的公众对不同类型心理疾病的识别率(反映心理疾病知识的指标)水平不一,大体呈现出随经济发展水平逐渐上升的趋势。如葡萄牙青年对抑郁症识别率为27.2% (Loureiro et al.,2015);德国公众对抑郁症和精神分裂症识别率在1993~2001年间,分别由26.9%和17.1%上升至37.5%和22.4%(Angermeyer et al.,2009);美国和加拿大公众对抑郁症识别率则分别达到了58.5%和75.6%,但美国高中生对社交恐怖症识别率仅有1.0% (Tay et al.,2018)。国内学者对心理疾病识别的相关研究起步较晚,且以精神卫生知识知晓率为主,调查对象覆盖普通市民(孟国荣 等,2002)、大中学生(傅伟忠,2005)、老年人群及照料者(朱紫青,张明园,2005)、医务人员(张国芳 等,2005)、精神疾病患者家属等群体(李立华 等,2006)。从对2005~2015 年间我国城镇居民精神卫生知识知晓率研究的元分析结果来看,城镇居民基本知晓率为28.12% (刘建鹏 等,2017),远未达到《全国精神卫生工作体系发展指导纲要(2008 年~2015 年)》提出的“提高普通人群心理健康知识和精神疾病预防知识知晓率,到2010年达到50%,2015 年达到80%”这一目标。可见,发达国家公众对抑郁症和精神分裂症的识别率相对较高。不过,由于不同调查在调查工具、划界标准、样本人群等属性上往往存在差别,故对调查结果的比较需要谨慎。

1.1.2 心理疾病污名态度

研究表明,公众对心理疾病及患者的污名有跨时间和跨文化的稳定性。早在20 世纪70 年代,就有学者发现人们对心理疾病患者普遍存在负面认知(Rabkin,1974)。欧洲和美国公众都认为,心理疾病患者是危险的、不可预测的、咎由自取的、永远无法康复的(Corrigan,2002;Mojtabai,2010)。尽管德国公众的心理健康素养总体水平在1993~2001年间有所提高,但对心理疾病患者的排斥(以社会距离为指标)并没有明显改善(Angermeyer et al.,2009)。与国外调查结果类似,李飞等人(2009)调查了城市人群的精神健康素养及相关因素,发现被调查者普遍对精神障碍患者持较强的负面态度。2008~2015年间的多项研究均发现,中国公众认为心理疾病患者的行为难预测、需要照顾、有性格缺陷、表现怪异、危险和丢脸(高文珺,李强,2008;李凤兰,2015;刘欣 等,2013)。而且在亚洲文化背景下,心理疾病患者不仅被当作社会负担,还被视为家庭耻辱(Lee et al.,2009)。

1.1.3 心理求助行为

不论在哪个国家,公众对精神医学帮助的态度都比较消极(Guimón et al.,1999)。世界卫生组织调查显示,在发达国家和发展中国家,分别有50.3%和85.4%的严重心理疾病患者,在接受调查前的一年内,没有接受过治疗(Demyttenaere et al.,2004)。有30%的欧洲人认为,专业帮助不仅没有明显效果,还可能让自己变得更糟(Have et al.,2010)。研究者还注意到一种现象:过去数十年里,公众有关心理疾病的知识,以及对专业干预有效性的认识一直在逐渐改善。例如,1998~2008 年,澳大利亚公众对精神病学家和心理学家帮助有效性的评估有显著提高(Eckert et al.,2010)。但与此同时,公众对专业治疗的求助率没有明显改变(Olfson et al.,2016)。

1.2 心理健康素养的人群差异比较

除了了解全人口心理健康素养的总体水平,大规模的心理健康素养调查通常还会比较以人口等社会学变量分组的不同人群在心理健康素养上的差异。这种比较除了有助于确定干预的重点人群,制定有针对性的干预对策而外,还能够为理解心理健康素养的影响因素提供有价值的线索。

总的说来,现有研究发现,以性别、年龄、城乡居住、社会经济地位等为分组变量,不同组别人群的心理健康素养存在差别,但不同研究的结论并不一致。性别方面,多数研究认为性别与污名态度没有明显关联(Levav et al.,2004;Madianos et al.,1999),但女性较男性有更高的求助倾向(Tay et al.,2018);有研究发现男性的负面态度更多、心理疾病症状识别率更低,但也有研究得出相反结论(Furnham et al.,2014;Furnham & Lousley,2013;Angermeyer& Dietrich,2006;Coles et al.,2016;Holzinger et al.,2012;Koyama et al.,2009;余晓敏,江光荣,2004)。年龄方面,有研究发现,与老年人相比,年轻人的心理健康知识得分和精神分裂症识别率更高,对心理疾病的污名更少,且更相信精神疾病的专业治疗的有效性(陈祉妍 等,2019;Farrer et al.,2008;Koyama et al.,2009;Mojtabai,2010),但也有研究得到相反的结果(Leiderman et al.,2011)。城乡居民方面,澳大利亚的研究发现农村居民对抑郁症的识别率高于城市居民,这一差异到2008 年不再显著(Eckert et al.,2010);我国则发现农村居民对常见精神疾病的知晓情况不如城市居民,对心理疾病患者的歧视程度也高于城市居民(孙霞 等,2009;严保平 等,2014)。社会经济地位方面,很早就有研究者发现,高社会阶层的患者家属更了解心理疾病和精神疾病的治疗,更愿意寻求帮助,低社会阶层者缺乏信息,更可能将心理疾病视为可怕的躯体疾病,抵制甚至公开反对精神医学干预(Hollingshead &Redlich,1958)。对此,有研究者认为,社会阶层的高低也体现了受教育水平的高低,如果控制受教育水平,社会阶层与对待心理疾病和心理疾病患者的态度之间应该关系不大(Holman,2014;Rabkin,1974)。但也有研究发现,教育水平对老年人的心理健康素养没有影响(Piper et al.,2018)。

还有一个引起许多兴趣的问题,是否心理卫生领域的专业人员真的比普通人对待心理疾病和患者的态度较为积极?与此相关的一个问题是,患者家人对心理疾病和患者是否有更积极的情感态度?如果这都是真的,这种效应是因为这些人对疾病和患者有更多的接触,还是因为他们更有专门知识?按常识推论,亲身接触改变态度,专业训练增加知识。但目前的研究对这个问题只有不太肯定的发现:一方面,接触熟悉因素和专业训练因素似乎都带来更高水平的心理健康素养(Maunder & White,2019;Morgan,Ross et al.,2018;Stanton et al.,2019)。另一方面,如果把心理健康素养分为知识和态度两部分来考察,有研究显示,专业训练仅能提高受训者(医学生)有关心理疾病的知识水平,不能改变其对心理疾病患者的负面态度(Aghukwa,2010)。问题的其余部分都还没有答案。

由上综述,新的心理健康素养的调查研究应在以下几点做出改进。第一,应该有一个内涵外延清晰周延、有研究支持,同时反映时代要求的心理健康素养概念框架及相对应的测量工具。这是决定心理健康素养调查的理论和实践价值的奠基石。第二,应该非常重视样本代表性及抽样质量。因为现有研究提示,多个人口统计学和社会学分类指标与心理健康素养有关联,但研究结果又不一致及不稳定,因此需要样本有良好代表性且有效地覆盖这些分类指标。第三,要谨慎对待网络调查方式。网络调查方式的便利性优势突出,但这优势集中在施测及数据管理上。网络调查的根本缺陷在样本的代表性。互联网人口和实际人口在上述多项人口统计学和社会学指标上的分布可能存在显著的差异(樊茗玥,2011)。来自互联网的随机样本实际上是一个属性不明的样本。因此,新的调查可以采用网络手段施测和收集数据,但抽样及取样过程仍应严格按照实际人口分布进行。

2 方法

2.1 研究对象

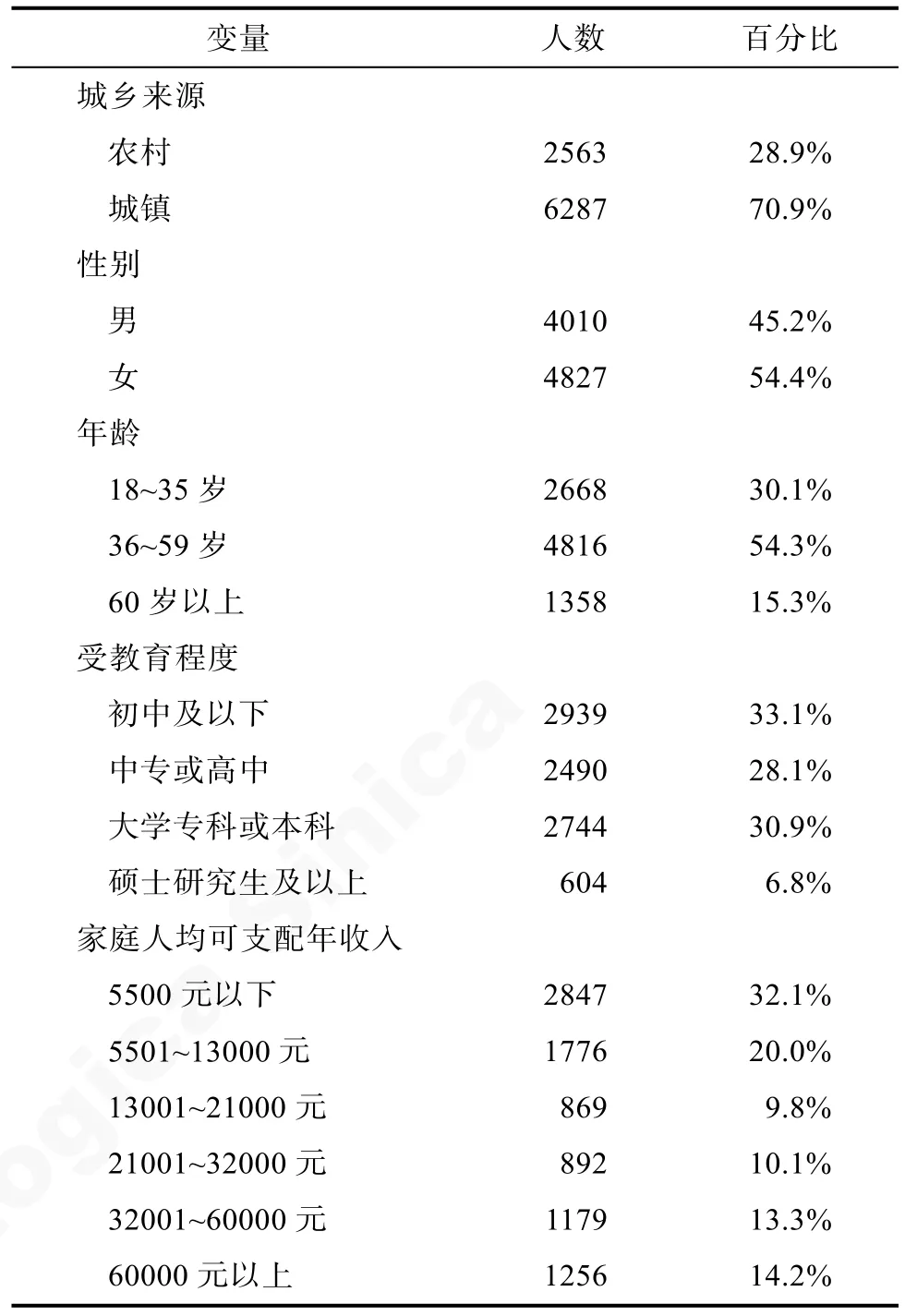

以18 岁及以上中国公民为调查总体,共发放问卷9581 份,收回有效问卷8866 份,有效回收率为92.5%,各取样城市的有效回收率在90.8%~96.9%之间。样本在城乡来源、性别、年龄、受教育程度、家庭人均可支配年收入上的分布情况如表1 所示。未在表1 中列出的样本特征还有:①民族。样本涵盖壮族、满族、回族等24 个民族,其中汉族8369人,占样本总量94.4%;②职业。依照陆学艺(2002)的职业类型划分,样本对国家与社会管理者、经理人员、私营企业主、专业技术人员、办事人员、个体工商户、商业服务人员、产业工人、农业劳动者和城乡无业、失业、半失业者这10 种职业类型均有覆盖,并增加了“在校学生”这一类别。比较样本与国家统计局2017 年发布的中国人口统计年鉴数据,发现在性别、年龄、城乡来源和收入水平比例等变量上,二者的分布比例都比较接近。可以认为,本次调查样本对总体的代表性较好,数据能够反映2018 年我国国民心理健康素养的情况。

2.2 研究工具

2.2.1 《国民心理健康素养问卷》

本调查使用的《国民心理健康素养问卷》基于江光荣等人(2020)提出的心理健康素养新概念框架编制而成(吴珏 等,2020),共60 个题目,由6 个分问卷组成,分别测量心理健康相关知识和观念、心理疾病相关知识和观念、维护和促进自己心理健康的态度和习惯、应对自己心理疾病的态度和习惯、维护和促进他人心理健康的态度和习惯、应对他人心理疾病的态度和习惯。两个知识和观念分问卷为判断题,4 个态度和习惯分问卷为Likert 5 级量表。分问卷计分方法如下:因为知识观念类题目无论回答错误,还是回答“不知道”,均意味着被调查者未掌握相应的知识,所以判断题回答正确计1 分,回答错误或“不知道”计0 分,Likert 5 级量表从“非常不同意/非常不符合”到“非常同意/非常符合”分别计1~5 分,反向计分的题目反之;每个分问卷所有题目得分之和为此分问卷总分。依照分问卷的测量目标,分数越高,分别表示心理健康与心理疾病相关知识和观念水平越高,或维护和促进自己与他人心理健康、应对自己与他人心理疾病的态度和习惯越积极。总问卷计分方法如下:先将Likert 量表的5 级分数转换为类似正误判断的二分类分数,以使不同题型的题目得分等值。做法是将高分方向的两个选项(表示态度和习惯较积极)计1 分,其他三个选项计0 分。然后把60 个题目得分相加,即为心理健康素养总分。总分越高表示心理健康素养水平越高,满分为60 分。

表1 样本的性别、年龄、受教育程度和家庭人均可支配年收入分布情况

表2 主要变量说明

问卷的主要测量学指标如下:6 个分问卷的内部一致性信度在0.64~0.76 之间;以大学生为样本,测得问卷总分间隔3 周的重测信度为0.72;与《心理健康素养量表》(Mental Health Literacy Scale,MHLS)的聚合效度为0.74;另外,问卷总分能有效区分心理健康专业人员和普通公众(吴珏 等,2020)。由于计算总分时所有题目均转换为0、1 计分,因此本研究根据项目反应理论,通过Mplus 软件,采用双参数Logistic 模型分析问卷的区分度和难度。结果显示,80%的题目区分度参数处于(0.5,2)的合理范围内(杜文久 等,2013),88.3%的题目难度参数在(–3,3)的合理范围内(曹尚 等,2016)。可见,《国民心理健康素养问卷》的心理测量学指标较好,可以用来测量我国国民的心理健康素养。

2.2.2 《基本背景信息问卷》

在文献分析的基础上,编制了由4 组变量组成、共计11 个题项(含所在城市)的基本背景信息问卷,以考察心理健康素养的群体差异和影响因素。这4 组变量分别是地域和GDP 水平(依所在城市来界定)、基本人口学变量(包括民族、城乡来源、性别、年龄)、社会经济地位(包括收入、职业类型、受教育程度)和心理卫生背景(包括专业身份、和心理/精神疾病患者的接触频率、对专业心理健康服务的熟悉程度)。各变量的计分方式如表2 所示。对于社会经济地位(social-economic status,SES)的计算,由于在CFA 及其他统计模型分析中,通常将有5 个及更多点的序次测量作为连续变量分析(王济川 等,2011,p.41)。因此,参照有关研究(任春荣,2010;周春燕,郭永玉,2013),将收入、职业类型、受教育程度三个指标转换为等级变量后,采用因子分析法进行加权变换而来。具体做法是:将家庭人均可支配年收入的6 个水平由低到高分别赋值1~6分,受教育程度的4 个水平从低到高分别赋值1~4分,职业阶层的10 个水平(排除在校学生)从低到高分别赋值1~10 分;再将三项指标转换成标准分,进行主成分分析,得到1 个特征根大于1 的主因子,解释了66.23%的方差;利用三个指标在主因子上的载荷系数,做出SES 的计算公式:SES=(0.852 ×Z

+0.727 ×Z

+0.856 ×Z

)/1.987。其中,0.852、0.727、0.856 分别是三个因子指标的因子载荷,1.987 为第一个因子的特征根。SES 得分越高,表示社会经济地位越高。2.3 研究程序

2.3.1 抽样

采用分层、立意结合取样法抽样。方法及过程如下:先按地域分布和经济发展水平分层抽取城市。依据国家统计局2016 年的抽样调查数据,得到各个取样城市人口的城乡、性别、年龄分布,据此确定各个城市的样本构成,再依据此构成将样本分配到特定城区及该区的特定城、乡区域。在选定的城、乡区域,依分配的样本数以立意取样方式选取若干所小学及相应班级。立意准则:所抽取的学校及班级的学生家庭能最好地代表所在区域的普通家庭。最终以所抽中班级全体学生的家庭为调查单位,结合样本的性别和年龄构成要求及家庭实际成员构成,事先指定受测家庭特定成员为实际测查对象。为确保取样过程严格、规范,以调查手册辅以视频讲解的方式,对各取样城市的调查负责人和取样班级的班主任进行培训。

表3 心理健康素养及其各维度的描述性统计结果(N=8866)

2.3.2 施测

采用自我报告法匿名填写调查问卷。具体分为传统纸笔方式和网络在线回答方式。传统纸笔方式主要用于不便上网的被调查者(主要是老年人和农村居民);在线回答方式的办法是,先借助家校联系渠道实地联系上被抽中的被调查者,然后要求被调查者扫描印有二维码的问卷链接,进行网络在线填写。事后统计表明,有效样本中纸笔方式回答者比例为18.1%,在线方式回答者为81.9%。

2.4 数据处理

缺失值分析的结果显示,在国民心理健康素养问卷60 个题目上,含有缺失值的样本数量在2~95之间,占总样本的百分比均不超过1.1%,可见需要插补的数据量较少。因此,国民心理健康素养问卷的缺失值处理采用“列均值插补法”,即以样本总体在该题目上的均值来替补。其他变量的缺失值不做特殊处理,数据分析时自动排除。所有数据分析均使用SPSS 20.0 进行。

2.5 共同方法偏差检验

为了减少自陈问卷带来的共同方法偏差,本研究在数据收集过程中,通过部分项目反向计分,以及强调匿名、保密等原则进行程序控制(周浩,龙立荣,2004),并采用Harman 单因素检验法,对数据进行共同方法偏差检验。结果发现,第一个公因子解释的总方差为11.15%,小于临界值40% (汤丹丹,温忠麟,2020)。因此,本研究的数据不存在共同方法偏差问题。

3 结果

3.1 我国国民的心理健康素养水平

表3 呈现了我国国民心理健康素养总分及各二级维度的得分情况。心理健康素养总分的偏度系数为–0.58,峰度系数为0.70,基本符合正态分布。心理健康素养总分均值为35.81,这个分数相当于百分制的60 分。由于高心理健康素养意味着,个体有充分的科学认识(知识和观念层面);不歧视且愿意关怀心理疾病患者,能够在保护好自己的前提下,为他人提供力所能及的心理帮助(对待他人心理健康与心理疾病的态度和习惯);重视并积极促进自身心理健康,能够接纳自己的状态,必要时愿意寻求心理帮助(自对待自己心理健康与心理疾病的态度和习惯)。因此,将Likert 量表题目得分转换为0、1计分后,进一步分析6 个二级维度的回答情况,发现心理健康相关知识和观念、心理疾病相关知识和观念两个维度的回答正确率分别为65.23%和56.56%;维护和促进自己心理健康的态度和习惯、应对自己心理疾病的态度和习惯、维护和促进他人心理健康的态度和习惯、应对他人心理疾病的态度和习惯四个维度,回答正确率分别为75.12%、63.79%、58.23%和51.89%。

由于问卷中关于心理疾病应对和心理健康促进的知识和观念不区分自我和他人,因此将促进自身心理健康的态度和习惯、促进他人心理健康的态度和习惯,视为心理健康促进素养,将应对自身心理疾病的态度和习惯、应对他人心理疾病的态度和习惯,视为心理疾病应对素养,将促进自身心理健康的态度和习惯、应对自身心理疾病的态度和习惯,视为自助心理健康素养,将促进他人心理健康的态度和习惯、应对他人心理疾病的态度和习惯,视为助人心理健康素养,考察我国国民心理健康素养的结构特点。结果显示,与心理健康素养总均分(M

=0.60)相比,心理健康促进素养(M

=0.66,p

< 0.001,d

=0.39)、自助心理健康素养相对较高(M

=0.68,p

< 0.001,d

=0.51),心理疾病应对素养(M

=0.57,p

< 0.001,d

=0.22)、助人心理健康素养相对较低(M

=0.54,p

< 0.001,d

=0.35)。可见,公众在心理健康促进方面的素养高于心理疾病应对,自助心理健康素养高于助人心理健康素养。这个结果从图2可以直观地看出来。值得注意的是,与自杀有关的两个题目——“和有自杀念头的人谈论自杀会增加他们的自杀风险”、“假如身边有人流露出自杀念头,我会劝他不要瞎想”——回答正确率最低,仅为13.3%和4.3%,说明我国公众极度缺乏与自杀应对相关的知识。表3 还有一点值得注意,比较6 个维度的变差系数,可看出知识和观念类维度的变差系数大于态度和习惯类维度。

图1 心理健康素养二级维度得分情况6数据变换计算的方式为:他人-健康=心理健康相关知识和观念正确率×维护和促进他人心理健康的态度和习惯正确率;自己-健康=心理健康相关知识和观念正确率×维护和促进自己心理健康的态度和习惯正确率;自己-疾病=心理疾病相关知识和观念正确率×应对自己心理疾病的态度和习惯;他人-疾病=心理疾病相关知识和观念×应对他人心理疾病的态度和习惯。

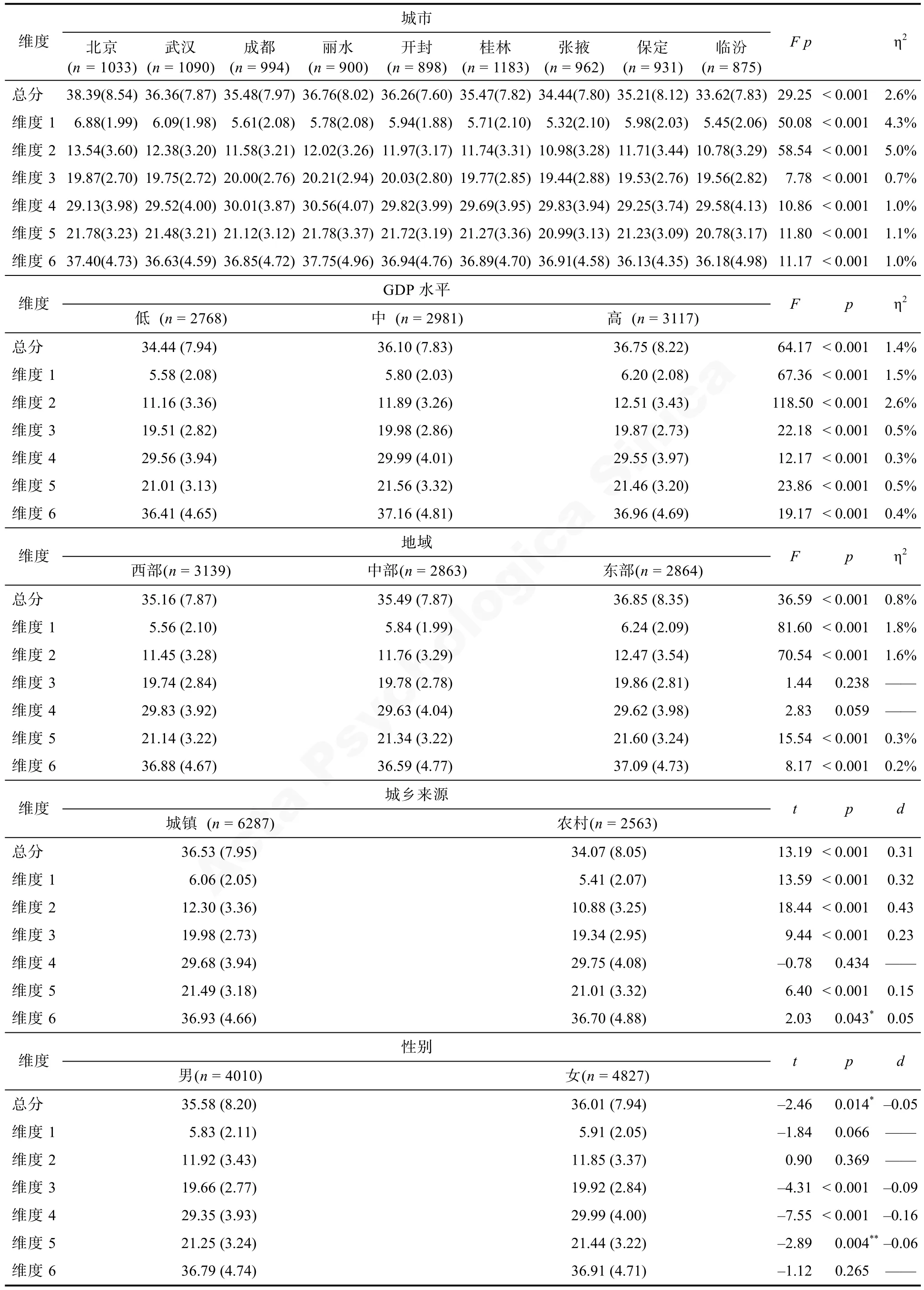

3.2 我国国民心理健康素养的差异分析

根据前述变量的划分框架,以城市特征和基本人口学特征为分组变量,采用独立样本t

检验和单因素方差分析,从所在城市、GDP 水平、地域、城乡来源、性别和年龄等背景信息上,对我国国民心理健康素养的差异进行了考察。t

检验的效应量以d

值估计,方差分析的效应量采用η估计,如表4 所示。在调查的9 个城市中,心理健康素养总分由高到低依次是北京市(38.39)、丽水市(36.76)、武汉市(36.36)、开封市(36.26)、成都市(35.48)、桂林市(35.47)、保定市(35.21)、张掖市(34.44)和临汾市(33.62),但各市之间差别其实不大,事后比较仅显示北京市高于其他8 个城市(p

s < 0.001),临汾市低于除张掖市以外的其他7 个城市(ps

< 0.01) (其他结果将在后文结合回归分析结果详述)。3.3 我国国民心理健康素养与基本背景信息的相关分析

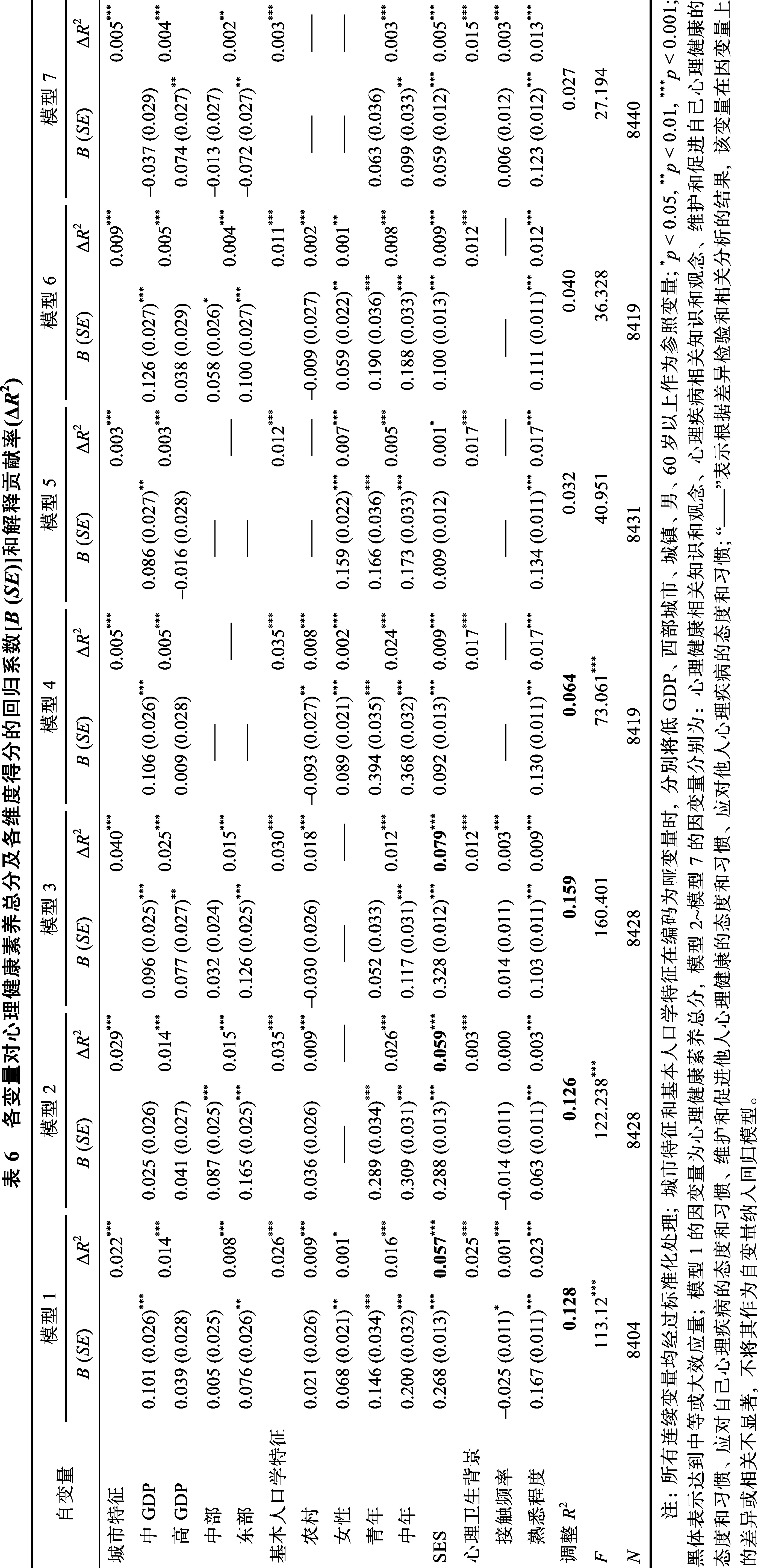

将心理健康素养总分及各维度得分与社会经济地位、接触频率和熟悉程度做相关分析,结果见表5。相关分析的效应量即为相关系数本身,其中0.10~0.29 为小效应,0.30~0.49 为中等效应,0.50 及以上为大效应(Cohen,1988,1992)。回归分析的效应量为R

(ΔR

),取值在0~1 之间,表示回归平方和对总平方和的贡献(张厚粲,徐建平,2003),其中0.01 为小效应量,0.06 为中等效应量,0.14 为大效应量(Wampold & Imel,2015)。综合前述结果,采用多元分层回归分析,考察上述分组变量(自变量)对心理健康素养总分和各个维度的影响,结果见表6。总体来看,统计结果显示出这样几个基本情况。第一,我国国民心理健康素养发展比较均衡,体现为城市和人口学变量分别只解释了总分方差的 2.2%和 2.6%。这意味着不同GDP 水平、不同地域的城市之间,不同性别、不同年龄的人群之间,心理健康素养水平虽有差别,但差别不大。第二,社会经济地位对人的心理健康素养的影响要大于其他所有分组变量。第三,模型2~7 的调整R

项显示,心理健康素养6 个二级维度中(模型2~7),知识观念类维度(模型2、3)受自变量影响的程度较高,态度习惯类维度(模型4~7)受自变量影响的程度较低。这和表3 变差系数的比较结果相互呼应(讨论详后)。分别考察4 组自变量的效应,还有以下一些情况。一是城市身份与心理健康素养。分别按照人均GDP 水平(分为高、中、低三组)和地域分布(分为东、中、西三组)对9 个城市进行分组,以比较这两个自变量对心理健康素养的相对解释力。结果显示,城市的GDP 水平和地域分布对心理健康素养总分都有解释效应,但GDP 水平的效应(ΔR

=0.014,p

<0.001)高于地域分布的效应(ΔR

=0.008,p

< 0.001)。

表4 心理健康素养及各维度的方差分析和差异检验结果

续表

表5 心理健康素养总分及各维度与社会经济地位、接触频率和熟悉程度的相关系数

二是基本人口学变量与心理健康素养。由于基本人口学变量仅能解释2.6%的心理健康素养差异,再进行细分比较意义已经不大。这里仅报告城乡来源、性别和年龄各自与心理健康素养总分的关联情况。结果是:城镇人口的心理健康素养总分高于农村人口(p

< 0.001,d

=0.31);女性的心理健康素养总分高于男性(p

=0.014,d

=0.05);而在年龄方面,心理健康素养总分由高到底依次为中年组、青年组和老年组,且差异均达到显著水平(p

s < 0.01,η=2.1%)。三是社会经济地位与心理健康素养。相比于其他变量,社会经济地位对心理健康素养的解释率最高(5.7%),表现为社会经济地位越高,心理健康素养也越高。向下来看,社会经济地位对6 个二级维度均有正向影响(p

s < 0.001),但其中受社会经济地位影响最大的,仍然是两个知识观念类维度——心理健康相关知识和观念、心理疾病相关知识和观念,解释率均达到了中等效应量(5.9%和7.9%;Wampold& Imel,2015)。四是心理卫生背景与心理健康素养。接触频率和熟悉程度合共可以解释2.5%的心理健康素养变异量。但这个解释率主要是由熟悉程度贡献的(ΔR

=0.023,p

< 0.001),接触频率的解释率仅为0.1%(p

< 0.001)。由于样本中包含了少量“专业人员或疑似专业人员”,有理由怀疑这部分样本会影响“心理卫生背景”自变量的解释效应。故在排除这部分样本后,进一步探究心理健康素养在不同接触频率和熟悉程度上的差异。具体做法是:将“接触频率”选1 和2 者划分为低接触组,选6 和7 者划分为高接触组;将“熟悉程度”选1 和2 者划分为低熟悉组,选6 和7 者划分为高熟悉组,结果见表7。高接触组与低接触组在心理健康素养总分及6 个二级维度上,均没有差异(p

s=0.298~0.950);高熟悉组在心理健康相关知识和观念维度上,与低熟悉组没有差异(p

=0.508),而在心理健康素养总分及其他5 个二级维度上,均显著高于低熟悉组(p

s < 0.01)。此结果一方面表明“专业人员或疑似专业人员”样本未对整体结果造成扰动,另一方面再次表明“心理卫生背景”变量中,对心理健康素养有影响作用的主要是熟悉程度,而接触频率没有效应。

表7 心理健康素养及各维度在接触频率和熟悉程度上的差异

4 讨论

4.1 关于我国国民心理健康素养的基本情况

本调查的一个主要目的,是希望得到我国国民心理健康素养现状的一个基本判断。在调查问卷的量尺上,我国国民心理健康素养总分的均值为35.81 分,略高于30 分这一理论中值。这意味着,我国国民心理健康素养水平在本调查问卷的量尺上,处于中等水平。若以百分制的思路,人为划定60分为及格,则这个分数非常接近及格线(36 分)。而按照通俗意义上的“优良中差”划分标准,及格线往往意味着较低水平或表现较差。因此,结合理论中值和及格线两个参考标准,可认为我国国民心理健康素养处于一个中偏低的水平。一个很自然的疑问是,这个分数如果放在各国之间比较,会排序在什么位置?遗憾的是,因为不存在国际比较的条件,所以目前无法回答这个问题。

调查结果表明,GDP 水平、地域分布、性别和年龄这些常见社会学分类指标,并不能大效应地区分不同组别人群的心理健康素养水平。这意味着两点:第一,我国国民心理健康素养发展比较均衡;第二,公众心理健康素养的差异可能主要来自个体之间的差异(组内差异)。不过,结合前一个结果可以看出,这种均衡是较低基础水平上的均衡。它预示着,在全局尺度上提升国民心理健康素养,将是一个体量巨大的任务。

调查结果显示一个有趣的现象,从“健康维护——疾病应对”和“自己——他人”二维度心理健康素养结构角度来看,公众在心理健康促进方面的素养高于心理疾病应对的素养,自助方面的心理健康素养高于助人方面的心理健康素养。这现象说明,公众的心理健康素养发展在结构上是不平衡的,维护和促进自身心理健康的素养最好,应对他人心理疾病的素养最低(如图1 所示)。应对他人心理疾病素养最低这个结果,在答卷中有具体表现。例如,应对他人自杀风险的两道题在全问卷中通过率最低。另外,还发现超过70%的被调查者对心理/精神疾病患者存在污名态度,比如认为“他们与普通人不一样”、“精神分裂症患者住在自家附近会觉得不安全”。有近60%的被调查者承认,“不愿意和心理疾病患者做朋友”。这个结果对心理健康素养的提升工程或有所启示:若能将干预工作的重点放在普及心理疾病知识,消除精神疾病恐惧,反制心理疾病污名等方面,应可收事半功倍之效。

4.2 关于心理健康素养的影响因素

在本文模型涉及到的所有变量中,社会经济地位对心理健康素养的解释力最高。较之年龄、性别以及城乡居民身份等,社会经济地位对心理健康素养的解释力高出数倍。国外研究也有类似发现(Holman,2014)。从表5 相关分析的结果可以发现,社会经济地位与心理健康素养知识观念类维度的相关系数达到了中等效应量,与态度习惯类维度的相关系数则为小效应量。

本调查的另一个重要发现,是心理健康素养结构中的知识观念类维度较之态度习惯类维度个体差异更大。比较表3 中6 个二级维度的变差系数,可发现心理健康素养的6 个二级维度中,知识观念类维度的变差系数显著大于态度习惯类维度的变差系数(前者平均为32.03%,后者平均为13.89%;前者是后者的2.3 倍);再结合表6 中模型2~模型7的调整R

项,可发现,城市特征、基本人口学特征、社会经济地位和心理卫生背景四组自变量,对知识观念类维度(模型 2、3)的解释力接近或达到了大效应量(12.6%和15.9%),而对态度习惯类维度(模型4~7)的解释力为小效应量或刚达到中等效应量(2.7%~6.4%)。可见,所考察的自变量对知识观念类维度的变异解释率高,对态度习惯类维度的变异解释率低。一般来说,变差系数较大者说明离散程度较高,不同个体之间的水平差异较大;而模型2~模型7 的调整R

项的效应量大小对此又提供了支持。因此我们可以有把握地做出上述断定。把上面两个发现结合起来,可知社会经济地位对个体知识观念部分的影响较大,对态度习惯部分的影响较小。这从表6 中相应的ΔR

项也很容易看出来。如何解释这个作用?一个可能的解释是,社会经济地位中核心的影响成分是个体的教育程度,而教育程度跟心理健康/心理疾病的知识相关较高,跟心理健康/心理疾病的态度和习惯相关较低。而我国普及的国民教育,很可能也是使国民心理健康素养在不同GDP 水平和地域等方面,仍能均衡发展的重要因素。上述分析同时也指向另一个结论:知识观念类维度个体差异相对较大,态度习惯类维度个体差异相对较小。而心理健康素养这一概念不仅仅属于心理学范畴,它还属于社会价值范畴,文明范畴(江光荣 等,2020)。这些都提示着,心理健康素养的知识和观念相较于态度和习惯,可能更易受个体内因素和社会文化等外部因素的影响。国外研究也有类似发现(Gulliver et al.,2012;Morgan,Reavley et al.,2018;Morgan,Ross et al.,2018;Xu et al.,2018)。这对于心理健康素养提升的实践来说,真是一个坏消息。因为从心理健康促进行动的需要来说,公众表现于态度和习惯的心理健康素养才是更有价值、更有助于提升心理健康的目标(郭菲 等,2019;Schnyder et al.,2017)。

4.3 关于对国民心理健康素养提升实践的启示

以下以调查结果为依据,结合已有研究发现,对国民心理健康素养提升实践提出几点看法。第一,要正确把握国民心理健康素养发展的现状,充分认识心理健康素养提升任务的艰巨性。当前,有两个问题使得我们不敢掉以轻心,一是我国公众心理健康素养整体水平偏低,二是心理健康素养结构中,知识观念类维度个体差异相对较大,态度习惯类维度个体差异相对较小,并且容易受干预而改变的是知识观念,不易改变的是态度和习惯(Morgan,Reavley et al.,2018;任志洪 等,2020;Shi et al.,2019)。前者意味着提升工程的任务巨大,后者意味着提升工程的难度巨大。目前党和政府的相关规划中,对国民心理健康素养提升的要求目标高,时间紧。相关政府部门和行业人士对此挑战要有清醒和足够的认识。

第二,要把提升心理疾病应对,尤其是他人心理疾病应对的心理健康素养作为当前的工作重点。他人心理疾病应对主要属于心理疾病污名这个领域。把这个方面作为当前的主攻方向,有两个理由。一是调查结果显示,我国公众有关心理疾病应对尤其是他人心理疾病应对的素养最为薄弱。从干预策略来讲,最薄弱的地方提升空间最大,最容易做出成效。二是公众心理疾病应对相关素养低下(污名现象严重)的确是当前制约我国心理健康事业发展的主要障碍之一,做出针对性的重点安排有其现实迫切性。

第三,要深入研究心理健康相关态度习惯改变的条件和机制。从既有研究发现来看,个体心理健康素养中,知识观念类素养与态度习惯类素养可能存在分离或脱节现象,增加知识不一定导致态度的积极变化(Angermeyer & Matschinger,2004;Hengartner et al.,2013;任志洪 等,2020;Shi et al.,2019)。当前令本领域的研究者和实践者非常头疼的问题,就是没有找到有效改变以污名为首的负面态度和行为的干预方法。这个领域此前的研究比较粗陋。例如,学者们一直认为,比较有效可行的方法,一是公共卫生类教育,二是使受干预对象跟精神疾病患者进行接触。大量的研究只是提出各种教育、接触方案,然后检验效果。但教育和接触导致受干预者改变的条件和机制到底是什么?研究却非常少。近两年国际上已经开始转向研究条件和机制,我国学者也需要根据中国的实际情况,深入探索在我国有效改变污名态度的条件和机制。

实际上,心理健康素养是跨学科现象,并不仅仅是心理学和精神医学的专属区,它还广泛涉及到价值和伦理、政治和社会治理,涉及到国家现代化的方方面面。因此,在制定提升心理健康素养的对策时,要采取社会生态学视角。例如,Mcleroy 等(1988)提出的“个体−人际−组织机构−社区−公共政策”五个层面的因素,就是一个生态学的模式。如果我们把态度改变的条件和机制的研究,自觉纳入这样一个更大框架下来考虑,庶几会有更好的成效。

4.4 研究的局限和未来研究的展望

本研究还存在一些局限。一是原设计的4 组自变量对心理健康素养的解释力还不是很高。这很可能意味着影响心理健康素养的因素主要还是个体内变量。对这个可能性在调查设计阶段没有预计到。不过这可以在后续研究中再去探索。二是未能呈现具体的年龄分布情况,使本调查样本代表性的说服力稍显欠缺,未来调查样本和覆盖性还可以更大更全一些,取样方法还可以更精妙一些。

今后的研究可以从以下几点扩展:一是发展以网络手段动态监测国民心理健康素养变化的方法;二是考察心理健康素养与其他社会发展指标——如生活质量、离婚率、精神卫生的医疗支出比例等——之间的关联,为将其作为衡量社会精神文明发展的指标,提供实证支持;三是发展国际合作研究,以比较各国国民心理健康素养的发展水平;四是深入研究心理健康素养不同方面干预或提升的条件和机制。这点前文已述,不赘。

5 结论

(1) 我国国民心理健康素养处于中等偏低水平。

(2) 我国国民心理健康素养发展比较均衡。在不同GDP 水平、不同地域的城市之间,不同性别、不同年龄的人群之间,国民心理健康素养水平虽有差别,但差别不大。但这个均衡是在较低基础水平上的均衡。

(3) 公众心理健康素养的发展在结构上存在不平衡,表现为心理健康维护和促进的素养高于心理疾病应对的素养,自助的素养高于助人的素养。

(4) 在调查涵盖的四组影响因素中,社会经济地位是与个体心理健康素养关联最大的因素。

(5) 个体心理健康素养中,知识观念类维度个体差异较大,态度习惯类维度个体差异较小。社会经济地位和其他影响因素对心理健康素养的知识观念方面影响较大,对态度习惯方面影响较小。

致谢:

本研究在调查期间,得益于陈丽、陈敏丽、陈永强、何昭红、李利平、刘宣文、吕兆华、雒焕国、齐冰、施加平、王文超等大力协助,在此表示感谢!