基意于义空关间联位的置注的意抑定制向和效捕应获:*

2021-02-27王慧媛陈艾睿

王慧媛 陈艾睿 张 明

(1 长春师范大学心理学系,长春 130032) (2 苏州科技大学心理学系,苏州 215009)(3 苏州大学心理学系;4 苏州大学心理与行为科学研究中心,苏州 215123)

1 前言

现实生活中我们会遇到多种多样的信息,但是我们不能也没有必要对所有的信息进行加工,而是有意或无意地根据一定的标准去选择一部分信息进行更深层次的加工。注意定向系统指导着人对客体和环境的心理加工,一种途径是由刺激的属性所决定而不受人的意愿所影响,如窗外突然一声巨响会使人们不自觉地朝向窗外,这是一种自下而上的(bottom-up)、外源性的(exogenous)、刺激驱动的(stimulus-driven)定向;另一种途径是由人们的意图或完成任务的策略所决定,如在嘈杂的环境中看书,这是一种自上而下的(top-down)、内源性的、(endogenous)目标驱动的(goal-driven)定向。一般认为,自下而上的定向不需要资源,不受被试的期望和当前记忆负载的影响,不需要意识参与,不能够被抑制;而自上而下的定向是资源限制的,受被试的期望和当前记忆负载的影响,需要意识参与,容易受到抑制(Posner & Snyder,1975;Jonides,1981)。

对注意定向系统的研究多采用线索化范式,以揭示不可预期的客体对注意的引导情况。线索化范式的操作模式是,在目标客体(靶子)出现前呈现一个线索客体,二者随机出现在视野中的某一位置。如果二者出现在相同位置,这种情况称为线索有效条件;如果二者出现在不同位置,这种情况称为线索无效条件。经典的结果是,当线索靶子呈现间隔(SOA,stimulus onset asynchrony)较短(短于200 ms)时,线索有效条件下的反应快于线索无效条件下的反应,即出现易化或捕获效应,研究者认为这是线索吸引了注意至其位置,因此当靶子出现在相同位置时被试可快速反应;当线索靶子SOA 较长(长于300 ms)时,线索有效条件下的反应慢于线索无效条件下的反应,即出现抑制效应,研究者认为这是注意再回到线索位置的重新定向受到了抑制而使得视觉搜索得以优化(Posner & Cohen,1984)。

研究发现,客体能否吸引注意并非仅由客体的特征决定,这个过程中注意控制定势具有重要的作用,只有符合人们心理准备状态的客体才具有吸引注意的可能,因此这种受到人们准备状态或定势影响的无意注意转移现象叫做关联性的或条件性的注意捕获(Folk et al.,1992)。根据这样的观点可以推测,客体所携带的信息十分重要,当其具备意义性信息并符合人们需要时,它会受到更多的关注并体现其价值。早期研究更多地关注信息自身的属性如颜色、运动等和人们任务的关系(Folk et al.,1992,1994;Huang et al.,2016),而近期研究者们越来越关注信息的意义性对于注意的关联性影响。现实生活中,虽然多数信息不可预测并以无意注意的方式吸引注意,但是,具有潜在吸引力的信息在某种程度上也是和人们的准备状态相关的,因为越符合准备状态的信息越容易受到关注。研究发现,当排除了刺激间由于共享特征而对注意定向产生的可能影响时,客体和目标间的意义性联系也能够使得客体吸引注意并调节注意的分配(Goodhew et al.,2014;Sun et al.,2015;王慧媛 等,2018);同时,当客体作为分心物出现时,它由于与当事者的个体记忆有关,也会受到策略性地抑制(Lu et al.,2017)。可见,客体的意义性信息或客体间的意义性联系能够在一定程度上对视觉空间无意注意的转移和分配产生影响。

但是意义性信息引导的捕获或抑制效应在视觉空间的分布如何?对于视觉空间注意分布状态,一般认为注意资源是从注意焦点到外周位置逐渐递减的,对于目标的反应速度与注意焦点的距离有关,距离注意焦点越近反应越快,距离注意焦点越远反应越慢(Eriksen & Murphy,1987;Hollingworth et al.,2012)。与焦点位置相比,外周位置由于分配的注意资源较少,因而表现出比焦点位置更为明显的选择性注意特点,如外周位置会比中央位置表现出更多的抑制效应(Bao et al,2013)。研究表明,具有社会性意义的刺激如面孔表现出更为明显的上视野优势(Quek & Finkbeiner,2016),但是在这个过程中,头部朝向和注视朝向这两种社会性线索表现出了对上下视野不一致的注意引导(Palanica & Itier,2017)。同时,也有研究者指出对于面孔的空间整体性加工在左视野具有优势,而对于面孔的目标识别在上视野具有优势(Carlei et al.,2017)。另外,有研究者通过增加刺激视角改变刺激显著性的方式认为注意分配存在两种机制,即受客体显著性影响的借由自下而上加工通道的注意分配表现出右视野优势,而受主观因素影响的借由自上而下加工通道的注意分配表现出左视野优势(Bergerbest et al.,2017)。

可见,非中央位置的意义关联注意定向的具体分布状态还不够清楚,即随着距焦点位置同一视角不同位置的不断变化,注意资源的分布是否会发生变化以及变化规律如何。另外,有研究表明客体性质能够对注意调节产生影响,比如在视觉加工中汉字比图片具有更强的吸引力、颜色属性能够促进对客体的识别(Wurm et al.,1993;Guo et al.,2016)。但是还并不清楚在基于语义水平的关联性注意定向任务中不同性质的客体对注意分配的调节是否存在异同,即在相同的范式中由图片、汉字和颜色引导的意义关联的注意定向模式是否存在异同。基于以上内容,针对意义关联的注意定向效应,研究主要考虑如下几个方面的内容:(1)客体间的意义性联结对注意定向的引导情况;(2)客体性质对意义关联注意定向的影响情况;(3)多个空间位置注意分配的比较情况。因此,研究采用线索化范式,建立线索客体与目标客体的意义关联,考察线索客体对注意定向的引导情况,探讨意义关联注意定向的空间分布状态。

2 实验1:简笔画线索引导的意义关联的注意定向

采用线索化范式,使用草莓和西瓜两种简笔画作为线索客体,红、绿两种颜色方框作为目标客体。考察当人们需要寻找红色或绿色事物时,代表典型红色客体的草莓和代表典型绿色客体的完整西瓜对注意选择的影响。实验假设,如果出现了一定的注意定向效应(捕获或抑制),那么支持意义水平的关联性注意定向理论;如果注意定向效应受客体位置的影响,那么说明关联性的注意资源在不同空间区域的分配模式不同。

2.1 方法

2.1.1 被试

采用G*Power 软件对实验中的样本量进行了计算(Faul et al.,2007),采用2(线索靶子语义一致性:语义一致和不一致) × 2(线索有效性:线索有效和线索无效) × 4(线索位置:上、下、左、右位置)的重复测量方差分析进行统计检验,设计参数Effect sizef

为0.25,Ⅰ类错误的概率α err prob 为0.05,检验效能Power (1−β err prob)为0.80。计算样本量为26。按计划在大学生中招募被试,获得27名有效被试数据,其中女生18 人,男生9 人,年龄在20 至25 岁,平均年龄22.37 岁(SD

=1.36)。一人为左利手,其余为右利手。所有被试视力或矫正视力正常,无色盲色弱。被试在实验结束后获得一定报酬。2.1.2 实验仪器

使用14 英寸彩色显示器呈现刺激,屏幕分辨率为1366×768 px,刷新频率为60 Hz。实验程序采用E-prime 编制,在Windows 8 操作系统上运行。

2.1.3 实验材料

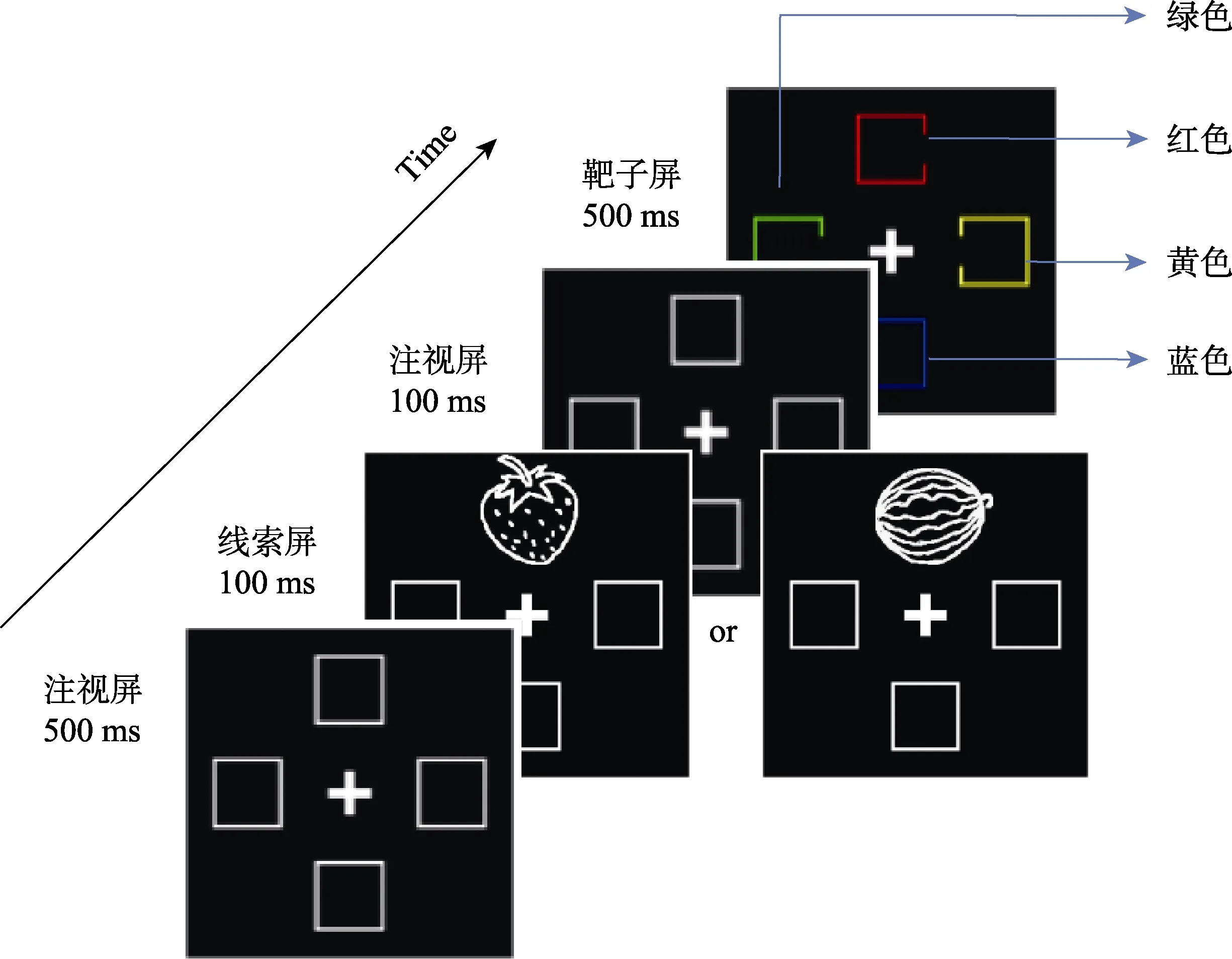

实验包括3 种基本刺激屏:注视屏、线索屏和靶子屏(见图1)。注视屏中央为一个注视加号(视角0.48°×0.48°),在其上、下、左、右位置上分别呈现一个方框(视角1.53°×1.53°),每个方框中央距屏幕中央4.4°。中央注视加号为白色,方框为灰色(RGB:128 128 128),背景为黑色。在线索屏中,一幅和方框同样大小的简笔画随机占用一个方框,简笔画可能是“草莓”或“西瓜”。靶子屏是在注视屏的基础上改变所有方框的颜色,分别变为红色(RGB:255 0 0)、绿色(RGB:0 255 0)、蓝色(RGB:0 0 255)和黄色(RGB:255 255 0),4 个方框颜色变化随机。同时,每个方框出现一个缺口,随机在左边或右边,并且总是两个出现在左边、两个出现在右边。

2.1.4 实验程序

被试在暗室中单独进行实验,了解指导语后坐在一张舒适的椅子上,眼睛水平距显示器48 cm。对于每一个试次,首先呈现注视屏500 ms,然后呈现线索屏100 ms,线索屏消失后再次呈现注视屏100 ms,最后呈现靶子屏500 ms。从线索出现到靶子出现(SOA)共200ms,一般认为在这么短的时间内不会出现对线索和其他位置的眼动(Colegatef et al.,1973)。由于存在4 个位置,靶子有25%的可能性出现在线索位置上(即线索有效),另外75%的可能则不会出现在线索位置上(即线索无效)。在实验前,告知被试关于线索屏的安排,但是在实验中,要求被试忽视与实验任务无关的线索屏。被试的任务是既快又准地判断靶子框(红色框或绿色框)缺口的位置,使用双手按键。如果缺口在左边,则用左手食指按 “Z”键;如果缺口在右边,则用右手食指按 “/”键。如果在2000 ms 内没有反应,这一试次视为错误。在一次按键或2000 ms 后,距离下一试次有1400 ms 到1600 ms 随机的空屏。

2.1.5 实验设计

图1 实验1 流程图

采用2×2×4 被试内实验设计,第一个自变量是线索靶子语义一致性,有两个水平,分别是语义一致和不一致。对于红色靶子,典型为红色的“草莓”简笔画线索是语义一致的,典型为绿色的完整“西瓜”简笔画线索是语义不一致的,对于绿色靶子反之。第二个自变量是线索有效性,有两个水平,分别是线索有效(线索和靶子出现在同一位置)和线索无效(线索和靶子出现在不同位置)。第三个自变量是线索位置,有4 个水平,分别是中央注视加号的上、下、左、右位置(即方框位置)。为了最大程度地建立被试对某一属性的注意控制定势,对于线索和靶子属性的呈现采用Block 设计。由于实验有两种线索(“草莓”和“西瓜”简笔画)和两种靶子(红色框和绿色框),因此共有4 个Block,顺序随机。具体来说,分别是“草莓”线索—红色靶子Block、“草莓”线索—绿色靶子 Block、“西瓜”线索—红色靶子Block 及“西瓜”线索—绿色靶子Block。由于每一Block 内线索和靶子是确定的,因此在每个试次中被试知道线索是哪一简笔画及靶子是哪一颜色。每个Block 有12 个练习试次和128 个正式试次,正式试次分为4 个试次组,试次组之间有休息,休息时间由被试自行掌握。实验约30 分钟。

2.2 结果与分析

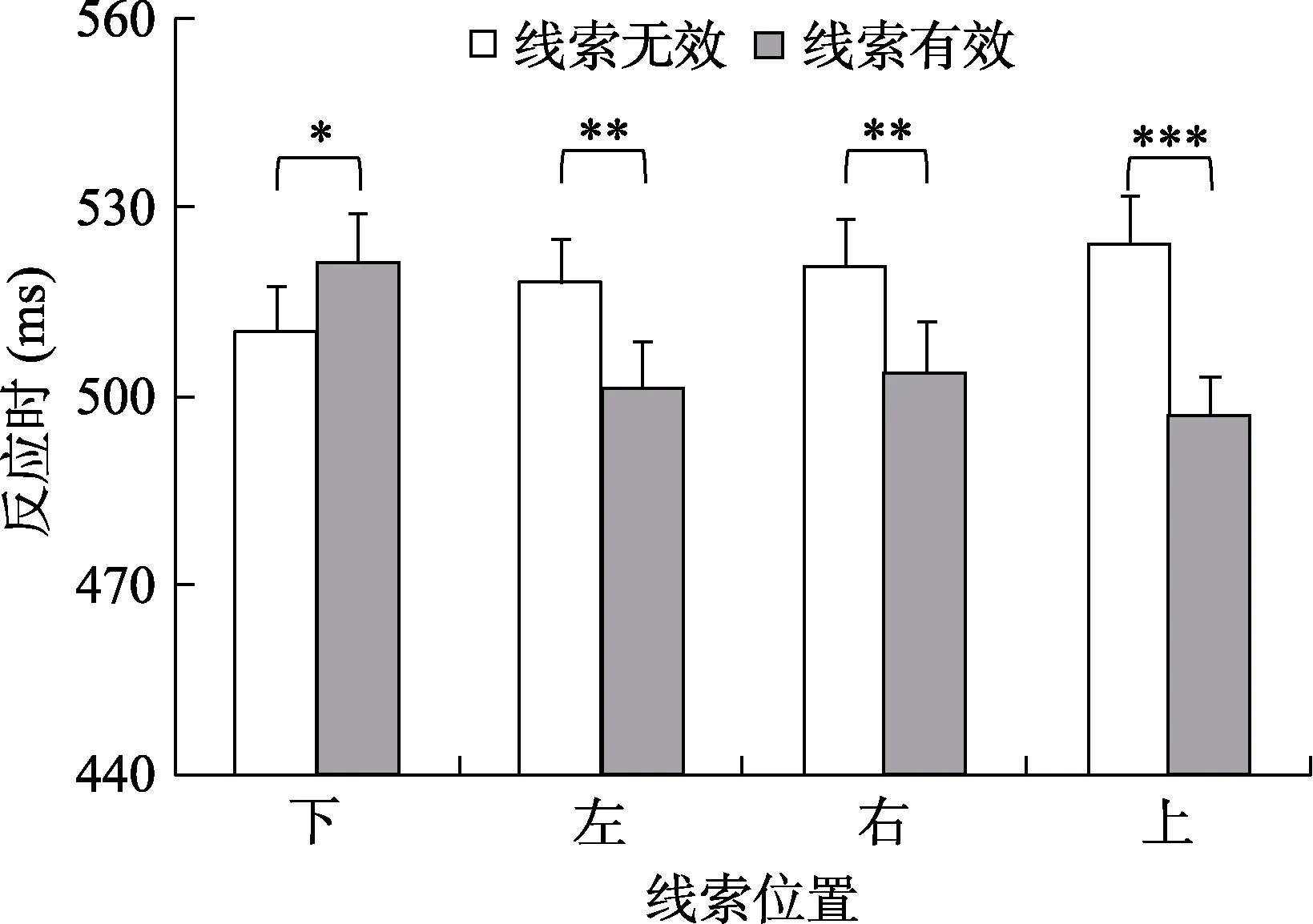

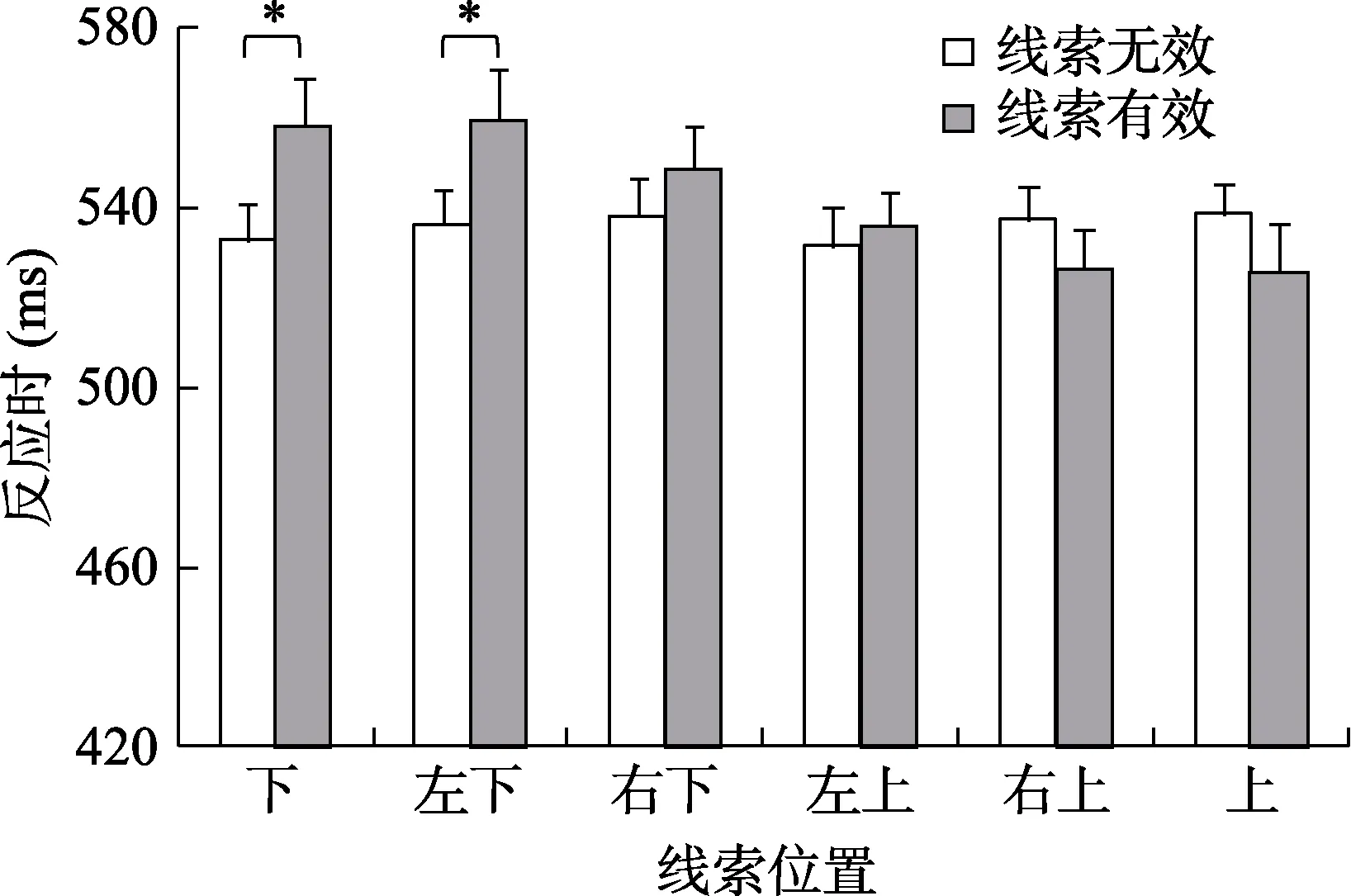

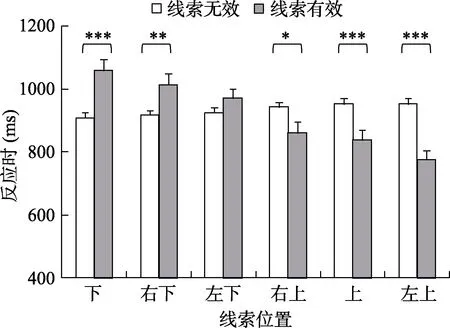

图2 实验1 中线索有效性和线索位置的交互作用

2.3 讨论

实验1 通过操纵线索靶子语义一致性、线索有效性和线索呈现位置,考察和颜色目标存在意义关联的简笔画对不同视野注意选择的调节情况。结果发现,当线索出现在不同位置时,其对注意定向的引导情况是不同的。当线索出现在下方位置时,线索引发了抑制效应,表明下方位置在被与目标具有意义关联但无实际预测功能的线索标记后,其位置被抑制,使其分配的注意资源减少,当目标再次出现在此位置后,由于需要注意的重新定向而使得反应减慢;当线索出现在左、右及上方位置时,线索引发了捕获效应,表明这些位置在被同样的线索引导后分配了更多的注意,因此当目标再次出现后能快速进行识别,从而使反应加快。从简单效应检验来看,左右两侧的捕获效应一致,而上方位置的捕获效应更为明显。实验结果表明,当客体间具有意义关联时,即使和任务无关的客体也能够调整注意的分配,这支持了关联性的注意定向假说,并且也指出关联性的注意定向可以发生在抽象的意义水平上。同时,我们也可观察到意义关联的注意定向在纵向空间的变化趋势,即下视野受到抑制,随着视野的纵向上移,所在位置得到了更多的注意。

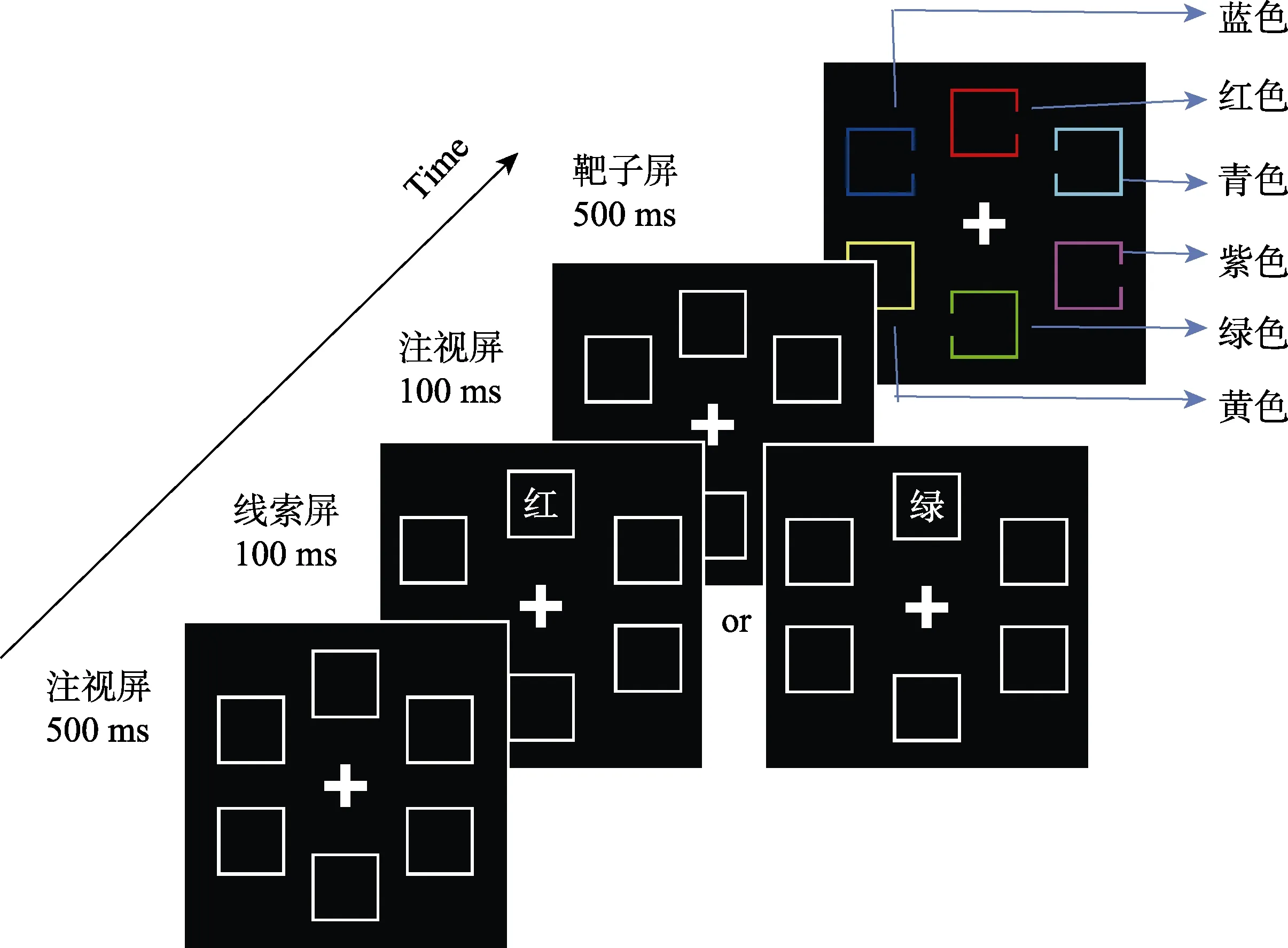

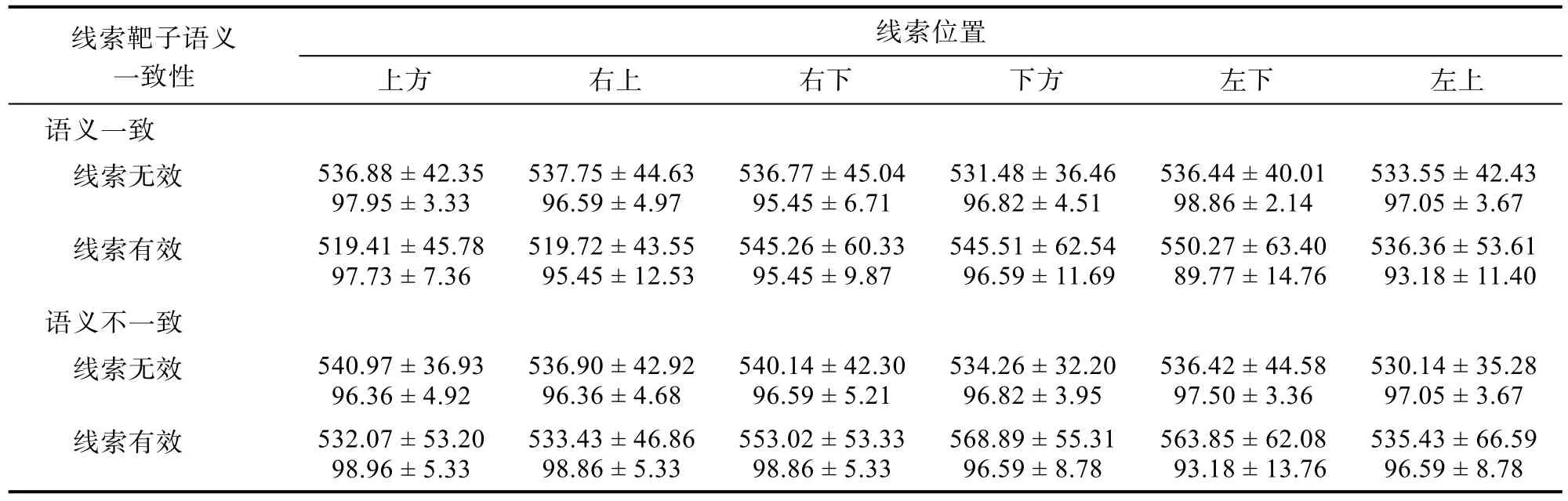

表1 实验1 中线索靶子语义一致性、线索有效性和线索位置各条件结合下的平均反应时和正确率(M ± SD)

实验并没有发现线索靶子语义一致性与其他因素的交互作用,即在所有条件下,线索靶子语义一致与否对注意的影响是相同的。这可能有两种解释,一种是被试在完成任务时使用了基于显示范围视觉特征(displaywide visual features)的注意控制定势(Gibson & Kelsey,1998;Burnham,2007)。显示范围视觉特征标志着任务相关的靶子屏作为一个整体出现,这个整体中的任何特征属性(无论属于靶子还是非靶客体)都标志着任务的即将出现,因此具有靶子屏中任一特征属性的客体都可能与当前的任务具有一定关联并调节注意。在本实验中,红色和绿色皆在靶子屏整体中,因此红色和绿色皆可成为显示范围视觉特征,那么典型为红色的“草莓”简笔画和典型为绿色的完整“西瓜”简笔画因为与显示范围视觉特征具有意义关联而都具有了调节注意的能力,并且线索靶子语义一致与否对注意的调节效果是一样的。另一种解释是被试采用了一种非特定的基于一般特征属性的注意控制定势(Folk& Remington,1998;Folk & Anderson,2010)。当这种定势被采用时,一般特征属性下的所有特征都具备了调节注意的能力,且调节程度相当。本实验的任务是寻找红色或绿色,被试可能采用了基于“颜色”属性的注意控制定势,那么典型为红色的“草莓”简笔画和典型为绿色的完整“西瓜”简笔画都与这个一般的特征属性具有了语义水平的关联,因而获得了相同的调节注意的能力。但无论被试采用哪种定势,任务都受到了意义关联引导的自上而下因素的影响,因此是意义关联的注意定向的结果。

3 实验2:汉字线索引导的意义关联的注意定向

为了考察线索性质差异对意义关联注意定向的影响,实验2 选择了另一种形式的线索:具有颜色意义的汉字“红”和“绿”,对于红、绿两种颜色目标,这种线索同样具有意义关联;另外,为了更加清晰地描绘不同视野下线索引导注意定向的变化趋势,将位置从4 个增加至6 个。实验2 考察更为抽象的与任务无关但具有意义关联的汉字线索对注意分配的引导情况。实验假设,如果出现了一定的注意定向效应(捕获或抑制),那么支持意义水平的关联性注意定向理论;如果实验2 与实验1 发现的注意定向效应程度不同,那么说明线索的性质可能会调节注意资源的分配;如果注意定向效应受客体位置的影响,那么说明关联性的注意资源在不同空间区域的分配模式不同。

3.1 方法

3.1.1 被试

采用G*Power 软件对实验中的样本量进行了计算,采用2(线索靶子语义一致性:语义一致和不一致)×2(线索有效性:线索有效和线索无效)×6(线索位置:上、下、左上、左下、右上和右下位置)的重复测量方差分析进行统计检验,设计参数Effect sizef

为0.25,Ⅰ类错误的概率α err prob 为0.05,检验效能Power (1−β err prob)为0.80。计算样本量为24。按计划在大学生中招募被试,获得22名有效被试数据,其中女生15 人,男生7 人,年龄在20 至25 岁,平均年龄22.23 岁(SD

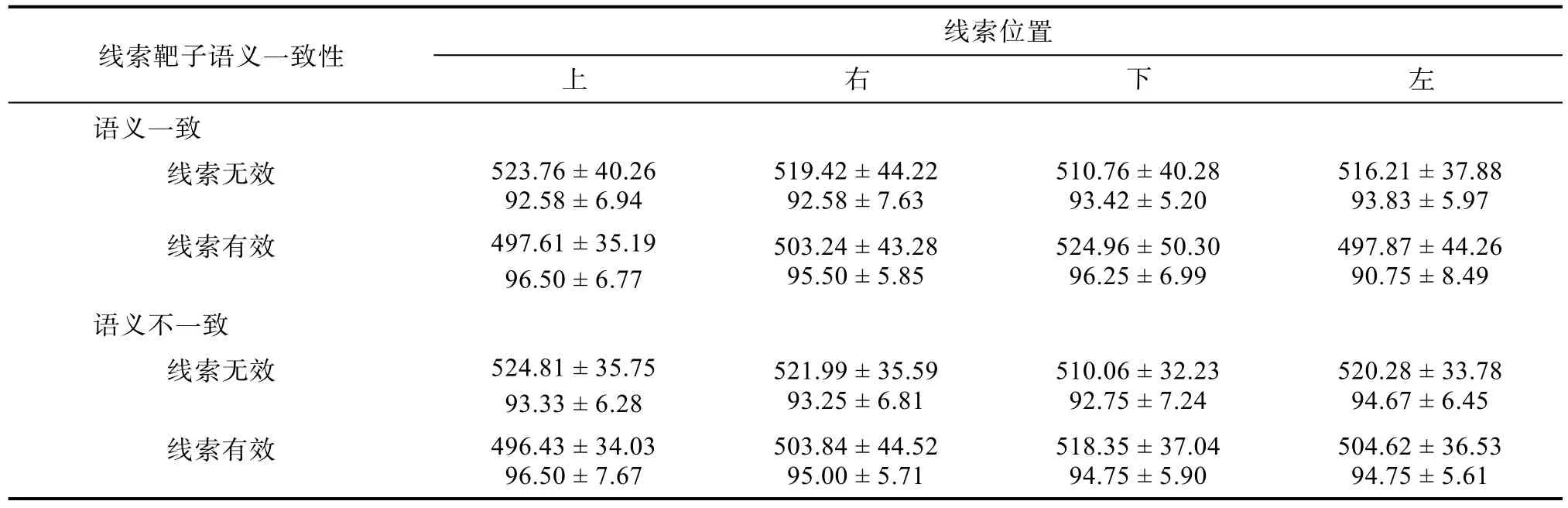

=1.31)。两人为左利手,其余为右利手。所有被试视力或矫正视力正常,无色盲色弱。被试未参与过同类实验,在实验结束后获得一定报酬。3.1.2 实验仪器、材料、程序和设计

将视野划分为6 个区域,分别在中央加号上方、右上、右下、下方、左下和左上位置上呈现刺激。由于有6 个位置,靶子有1/6 的可能性出现在线索位置上(即线索有效),另外5/6 的可能则不会出现在线索位置上(即线索无效)。在线索屏中,一个白色的汉字随机出现在一个方框中,汉字可能是“红”字或“绿”字。靶子屏同样是在注视屏的基础上改变方框的颜色,除原有4 种颜色外,再加入紫色(RGB:255 0 255)和青色(RGB:0 255 255) (见图3)。被试的任务依然是既快又准地判断靶子框(红色框或绿色框)缺口的位置。其他同实验1。

实验采用2×2×6 被试内设计,第一个自变量是线索靶子语义一致性,有两个水平,分别是语义一致和不一致。对于红色靶子,“红”字线索是语义一致的,“绿”字线索是语义不一致的,对于绿色靶子反之。第二个自变量是线索有效性,有两个水平,分别是线索有效和线索无效。第三个自变量是线索位置,有6 个水平,分别是中央注视加号的上、下、左上、左下、右上和右下位置(即方框位置)。对于线索和靶子属性的呈现采用Block 设计,由于实验有两种线索(“红”字和“绿”字)和两种靶子(红色框和绿色框),因此共有4 个Block,顺序随机。具体来说,分别是“红”字线索—红色靶子Block、“红”字线索—绿色靶子Block、“绿”字线索—红色靶子Block及“绿”字线索—绿色靶子Block。由于每一Block内线索和靶子是确定的,因此在每个试次中被试知道线索是哪一汉字及靶子是哪一颜色。每个Block有12 个练习试次和72 个正式试次,正式试次分为2 个试次组,试次组之间有休息,休息时间由被试自行掌握。实验约20 分钟。

3.2 结果与分析

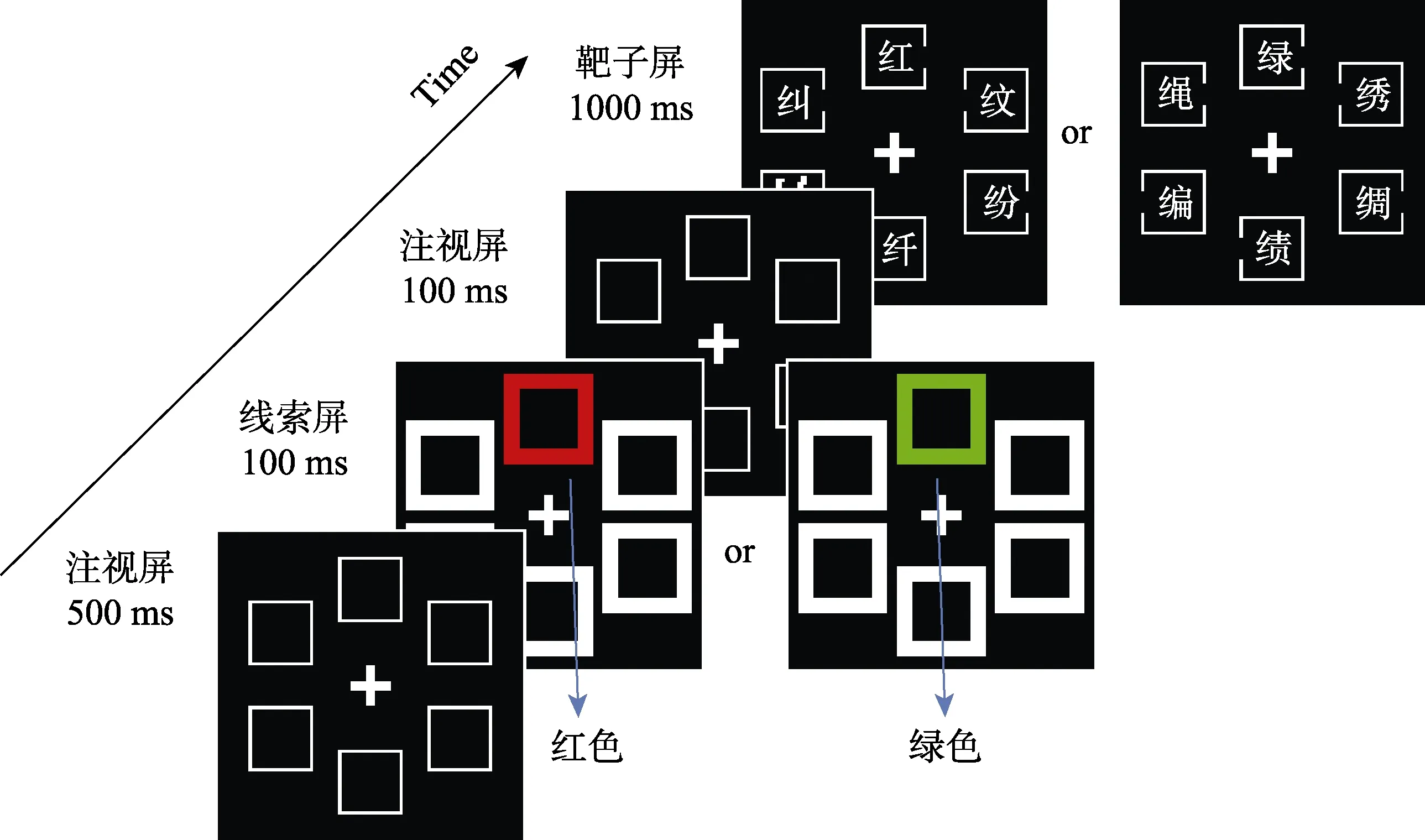

图3 实验2 流程图

表2 实验2 中线索靶子语义一致性、线索有效性和线索位置各条件结合下的平均反应时和正确率(M ± SD)

图4 实验2 中线索有效性和线索位置的交互作用

另外,对正确率进行重复测量方差分析表明,语义一致性的主效应不显著,F

(1,21)=2.32,p

=0.14。线索有效性的主效应不显著,F

(1,21)=1.25,p

=0.28。线索位置的主效应不显著,F

(5,105)=2.18,p

=0.15。三因素的交互作用不显著,F

(5,105)=1.39,p

=0.25。对于两因素的交互作用,语义一致性和线索有效性的交互作用不显著,F

(1,21)=3.98,p

=0.06。语义一致性和线索位置的交互作用不显著,F

(5,105)=3.96,p

=0.06。线索有效性和线索位置的交互作用不显著,F

(5,105)=1.39,p

=0.25。实验显著结果的统计功效均大于0.95,且不存在反应时和正确率的权衡,基于反应时的分析有效。3.3 讨论

从绝对反应时来看,目标客体呈现在上视野时比呈现在下视野时反应快速,但更为重要的是,和目标意义关联但无预测作用的汉字线索在不同位置出现了不同的注意定向效应。实验发现只有在左下和下方位置出现了抑制效应,在其他位置则没有出现注意定向效应。虽然与靶子意义相关但与任务无关的线索只在局部位置调节了注意定向,但依然支持意义水平的关联性注意定向假说。只是,这种结果似乎意味着当改变线索客体的性质时,其对注意资源的引导程度也会发生改变。汉字线索的引导能力相对较弱,只在部分下视野区域导致了抑制效应的出现。

实验2 依然没有发现线索靶子语义一致性对空间注意调节效应的差异性,结果与实验1 一致。有研究发现,在相同的范式下,当在众多颜色特征中寻找某一特定颜色(如红色)时,无颜色意义的汉字(如“纱”字)不能导致线索效应的出现(王慧媛 等,2016),因此仅凭汉字的出现是不能影响注意分配的。线索效应的出现可能有两种解释,一种是具有颜色意义的汉字(“红”字和“绿”字)线索与任务相关的显示范围视觉特征(红色和绿色)具有意义关联,被试采用了基于显示范围视觉特征的注意控制定势造成了无意注意转移。另一种解释是汉字线索与一般特征属性(即“颜色”属性)具有语义水平的关联,被试采用了非特定的基于一般特征属性的注意控制定势。和实验1 一样,无论被试采用哪种定势,任务都是受到意义关联引导的自上而下因素的影响,因此是意义关联的注意定向的结果。

4 实验3:颜色线索引导的意义关联的注意定向

实验3 继续改变线索客体的性质,采用颜色属性。为了避免线索靶子间具有颜色维度的知觉关联,将靶子改为具有颜色意义但无颜色属性的白色汉字,考察更为生动的颜色线索对不同位置注意定向的调节情况。实验假设,如果出现了一定的注意定向效应(捕获或抑制),那么支持意义水平的关联性注意定向理论;如果实验3 与实验1、实验2 发现的注意定向效应程度不同,那么说明线索的性质可能会调节注意资源的分配;如果注意定向效应受客体位置的影响,那么说明关联性的注意资源在不同空间区域的分配模式不同。

4.1 方法

4.1.1 被试

因采用与实验2 相同的重复测量方差分析,计算样本量依然为24。按计划在大学生中招募被试,获得23 名有效被试数据,其中女生17 人,男生6人,年龄在20 至25 岁,平均年龄22.30 岁(SD

=1.27)。全部为右利手。所有被试视力或矫正视力正常,无色盲色弱。被试未参与过同类实验,在实验结束后获得一定报酬。4.1.2 实验仪器、材料、程序和设计

将实验2 中线索和靶子属性调换,采用颜色线索、汉字靶子的形式。在线索屏中,6 个方框由细(0.12°)变粗(0.30°),同时其中一个方框由原来的灰色变为红色或绿色。靶子屏是在注视屏的基础上在每个方框中出现一个白色汉字(视角0.63°×0.63°),其中有一个字是靶子。当靶子为“红”字时,其他5个非靶汉字为“纠”、“纤”、“约”、“纹”和“纷”;当靶子为“绿”字时,其他5 个非靶汉字为“绳”、“编”、“绩”、“绣”和“绸” (见图5)。靶子屏呈现时间为1000 ms。被试的任务是既快又准地判断靶子字所在方框缺口的位置。其他同实验2。

图5 实验3 流程图

实验采用2×2×6 被试内设计,一个自变量是线索靶子语义一致性,有两个水平,分别是语义一致和不一致。对于“红”字靶子,红色线索是语义一致的,绿色线索是语义不一致的,对于“绿”字靶子反之。另外两个自变量为线索有效性和线索位置。对于线索和靶子属性的呈现采用Block 设计,由于实验有两种线索(红色和绿色)和两种靶子(“红”字和“绿”字),因此共有4 个Block,顺序随机。具体来说,分别是红色线索—“红”靶子Block、红色线索—“绿”字靶子Block、绿色线索—“红”字靶子Block及绿色线索—“绿”字靶子Block。由于每一Block内线索和靶子是确定的,因此在每个试次中被试知道线索是哪一颜色及靶子是哪一汉字。每个Block有12 个练习试次和144 个正式试次,正式试次分为4 个试次组,试次组之间有休息,休息时间由被试自行掌握。实验约40 分钟。

4.2 结果与分析

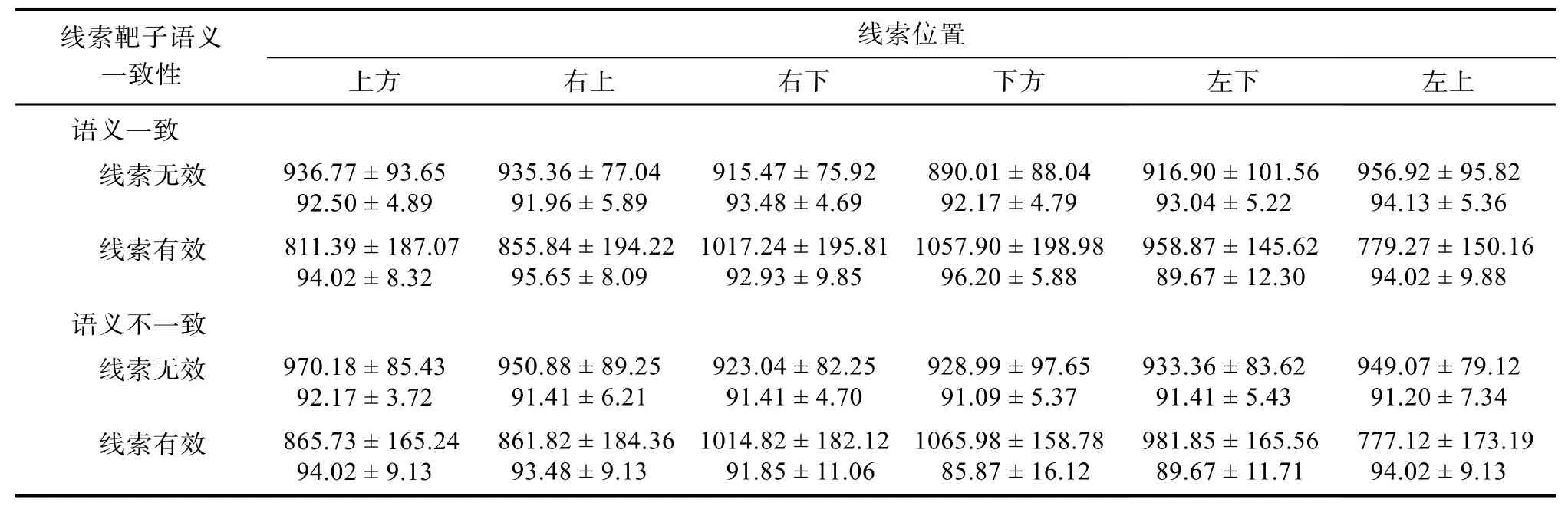

表3 实验3 中线索靶子语义一致性、线索有效性和线索位置各条件结合下的平均反应时和正确率(M ± SD)

图6 实验3 中线索有效性和线索位置的交互作用

4.3 讨论

从结果的绝对反应时依然能够看出目标客体呈现在上视野时反应更快,这与实验2 的结果相一致。并且,我们发现了受空间位置影响的注意定向效应,即在下视野出现抑制效应、在上视野出现捕获效应。这与实验1、实验2 的主要结果一致。同时,颜色线索引导的空间定向效应也更为显著,这说明颜色属性对注意的引导能力相对更强。另外,结果发现了线索靶子语义一致性的主效应,即当二者语义一致时被试对靶子的反应快于二者不一致时被试对靶子的反应,我们认为这是一种语义启动现象(Meyer & Schvaneveldt,1971;Maxfield,1997)。在实验1 和实验2 中,当对颜色特征进行反应时并没有出现语义一致性的主效应,这似乎表明只有当对字词进行语义加工时这种跨维度的语义启动现象才会发生。

实验3 采用颜色线索、汉字靶子的形式,有研究表明,在相同范式下,当搜索无颜色意义的汉字“纱”时,颜色特征(如红色)并不能引起注意的转移(王慧媛 等,2014)。实验3 中发现了线索效应,正是由于颜色特征线索(红色和绿色)和具有颜色意义的汉字(“红”和“绿”)在抽象的语义水平下具有了一定关联,从而影响了注意的分配。实验3 依然没有发现线索靶子语义一致性对空间注意的调节作用。本实验的任务是寻找“红”字或“绿”字,被试可能采取了一种基于一般概念意义(即“颜色”概念)的注意控制定势,那么所有的颜色特征就和这个一般概念意义具有了语义水平的关联,因而获得了相同的调节注意的能力。因此本研究结果依然是意义关联的注意定向的证据。

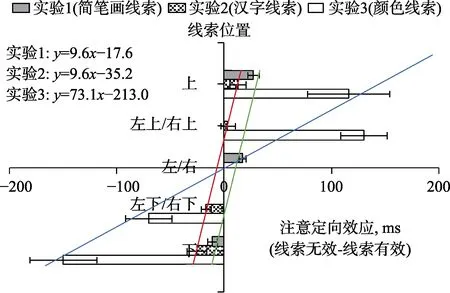

为了能够更好地对比3 个实验中空间注意定向的异同,我们将线索的注意定向效应即线索无效和线索有效反应时的差值作为横坐标、并根据刺激可能出现的位置的纵坐标制条形图。在实验1 中,左右位置的纵坐标处于上下位置的中间,并通过计算可知左侧(16.89 ms)和位置右侧(17.08 ms)的注意定向效应无差异,F

(1,24) < 0.001,p

=0.98,因此可将这两个处于同一纵坐标的效应平均。在实验2 中,通过圆周弧度计算,左上/右上位置的纵坐标恰好处于上方和左右位置中间,左下/右下位置的纵坐标恰好处于左右和下方位置中间。通过计算,线索出现在右上(10.93 ms)及左上(−3.879 ms)位置时的定向效应差异不显著,F

(1,21)=1.44,p

=0.24,出现在右下(−10.37 ms)及左下(−22.92 ms)位置时的定向效应差异不显著,F

(1,21)=1.35,p

=0.26,因此可将这两对处于同一纵坐标的效应分别平均(见图7)。

图7 实验1~3 中不同线索位置条件下的注意定向效应及趋势线(同一纵坐标效应已平均)

从实验1 和实验2 效应变化趋势的斜率来看,二者是一致的,通过计算也发现二者斜率(9.56 和9.63)差异不显著,t

(45)=0.03,p

=0.98。另外,我们也可以计算上下两位置注意定向效应的差异程度。实验1 中简笔画线索的上下位置的注意定向效应差异为27.24 − (−10.99)=38.23 ms,实验2 中汉字线索的上下位置的注意定向效应差异为12.84 −(−25.22)=38.06 ms,可见同等视野范围内二者的注意定向的变化程度是一致的。至于截距,后者(−35.26)比前者(−17.59)更大,从实验结果也可以看出,汉字线索导致的抑制效应更为明显,但统计发现二者并未达到显著,t

(45)=1.77,p

=0.08。在实验3 中,通过计算,线索出现在右上(83.38 ms)及左上(176.81 ms)位置时的定向效应差异不显著,F

(1,22)=2.74,p

=0.11,出现在右下(−96.09 ms)及左下(−44.76 ms)位置时的定向效应差异不显著,F

(1,22)=1.13,p

=0.30,因此也可将这两对处于同一纵坐标的效应分别平均。我们能够从这个趋势图中看到3 个实验都表现出了下视野逐渐增强的抑制效应和上视野逐渐增强的捕获效应。另外,从效应变化趋势的斜率来看,实验3 要高于实验1 和实验2。通过统计计算也发现实验3的斜率(73.16)和实验 1 差异显著,t

(46)=4.10,Cohen’sd

=1.16,p

< 0.001,差异的95% CI 为32.33~94.87;实验3 和实验2 的斜率差异显著,t

(43)=3.82,Cohen’sd

=1.15,p

< 0.001,差异的95% CI为30.03~97.03。对于效应变化趋势的截距,通过统计计算发现实验3 的截距(−212.96)和实验1 差异显著,t

(46)=4.26,Cohen’sd

=1.21,p

< 0.001,差异的95% CI 为103.09~287.65;实验3 和实验2 的截距差异显著,t

(43)=3.62,Cohen’sd

=1.09,p

=0.001,差异的95% CI 为78.61~276.78。斜率和截距两个参数共同说明颜色客体可引导较强的抑制及捕获效应,从实验结果也可看出在同等视野范围内,颜色属性客体对注意定向的调节能力明显高于抽象的汉字客体,同样也高于生动性较低的简笔画客体。实验3 再次表明不同性质的线索客体对空间注意选择的指导程度是不同的,表现为客体的生动性越高,调节能力越强,抽象性越高,调节能力越弱。5 总讨论

本研究通过3 个实验,运用线索化范式考察和目标客体具有意义关联但无实际预测作用的线索客体对注意定向调节的影响。实验1 采用简笔画线索,发现其在下视野引发了抑制效应,在左右及上视野引发了程度渐高的捕获效应。当实验2 中增加视野位置并采用汉字线索引导意义关联注意定向时,发现虽然在总体上表现出了从下视野到上视野逐渐由抑制到捕获的趋势,但只有部分抑制效应达到了统计显著。实验3 采用颜色属性线索,发现了更为显著的抑制和捕获效应,同样表现出基于位置的规律性特点。

5.1 和目标具有意义关联的客体可以引导注意定向

本研究3 个实验以不同方式构造了线索和靶子间的意义性关联,发现所有线索都引发了不同程度的注意定向效应(抑制和捕获)。这说明,和当前目标具有意义性关联的客体能够引导注意定向。这可能是因为被试在完成任务时使用了基于显示范围视觉特征或一般概念的注意控制定势,因此注意受到了目标驱动加工的影响。需要注意的是,虽然实验1 和实验2 中的线索以突现(abrupt onset)的形式出现,并且突现具有自动吸引注意的能力(Yantis &Jonides,1984;Schoeberl et al.,2015),但已有研究表明在本研究所使用的线索化范式中,当客体间无任何特征或意义水平的关联时,显著的特征或突现的汉字并不能造成任何注意定向效应即表现为零结果(王慧媛 等,2014,2016)。因此,本研究中发现的抑制和捕获效应应该来源于与目标刺激具有意义性联结的线索的自上而下的引导。

相关的,有研究者要求被试在中性话语中识别某一个听觉词汇,同时还要观看打印出来的视觉词汇。视觉词汇与听觉词汇可能语义相关、语音相关或完全无关。结果发现语义相关视觉词汇表现出显著的语义竞争效应,即得到了更多关注。这一结果表明语义信息能够影响视觉注意分配(Shen et al.,2016)。另外,当刺激符合目标的意义时,其能够被注意选择(Goodhew et al.,2014;Sun et al.,2015;王慧媛 等,2018)。如在对词的视觉搜索中,根据任务需求,与任务一致的知觉或语义特征更容易吸引注意或更难被拒绝(Dampuré et al.,2014);而当刺激作为分心物时,也可被策略性地抑制(Lu et al.,2017)。此外,具有社会性意义的头部和注视朝向的一致性结合能够影响对面孔的外源性注意定向,表现为在头部和注视同向的条件下效应最强(Palanica& Itier,2015)。这些结果说明,信息间的意义一致性在注意定向中具有重要作用,它使得个体通过理解上下文的背景信息对当前任务作出适当处理(Zhao et al.,2017)。另外,在对真实场景的视觉搜索中也发现,与靶子范畴语义相关的客体捕获注意(Seidl-Rathkopf et al.,2015),并且认为自然图片能够被解码成概念意义进而指导注意转移(Wyble et al.,2013)。本研究再次验证了在视觉空间注意中客体间的意义性联结对注意选择的引导,但不同于以往研究中只关注所有空间位置注意定向的综合效应,本研究着重关注了注意选择的调节与空间位置的交互作用。

5.2 客体性质对意义关联的注意定向的影响

本研究在建立线索与靶子意义性关联的同时,通过改变线索性质考察客体性质对意义关联的注意定向的影响。实验1 采用具有一定生动性的简笔画线索,发现其在下方位置引发了抑制效应,在其他位置引发了程度不同的捕获效应。实验2 采用抽象的汉字作为线索,虽然只在下视野部分位置引发了抑制效应,但在其他位置依然表现出程度不同的定向效应趋势。虽然实验1 和实验2 考察的空间位置数量不同,但在整理比较后发现由简笔画线索和汉字线索引导的注意定向的变化程度是一样的,只不过前者整体表现出了更为明显的捕获作用,而后者只表现出了抑制作用。实验3 采用更为生动的颜色线索,在相应位置发现了更为显著的抑制和捕获效应。相较于抽象性最高的汉字线索和具有一定生动性的简笔画线索,生动性最高的颜色线索引发了程度最高的注意定向变化,并且在抑制和捕获作用上都表现出了较高的效应。可见,对于意义关联的注意定向,客体性质在定向程度上导致了不同的调节作用,具体表现为客体的生动性越高,调节能力越强,抽象性越高,调节能力越弱。

相类似的,有研究发现由语义概念激活的知觉表征在调节空间注意分配上与其自身特征相比形式相同,但程度有所下降(王慧媛 等,2018),同样表现出了不同性质客体在调节注意分配能力上的差异性。我们猜测,客体对无意注意定向的影响可能基于同一种加工机制,因此在结果中只发现了量的差异,而未发现质的不同。相关研究表明,对于具有典型社会意义代表性的注视线索和无社会意义的箭头线索的比较研究发现,二者对注意的指导情况在大脑皮层激活上未发现质性的差异(Greene et al.,2009;Sato et al.,2009;Joseph et al.,2015)。对于汉字、英语单词和图片进行语义加工的比较研究也发现,三者激活了相同的脑区,只是表现出了程度上的差异(Chee et al.,2000)。有研究表明,语义概念是由许多特征或属性表征的,在体验某个语义概念时也会部分地体验感知觉的表征(Binder et al.,2016),并且特征可以在工作记忆中分别编码和储存,每种特征具有它自己的资源限制且几乎没有跨维度的干扰(Wang et al.,2017),因此不同性质的客体可能通过共同的语义加工系统完成对注意定向的指导,表现出质的相似,而又由于本身性质的不同,表现出量的差异。

5.3 意义关联的注意定向在视觉空间的规律性变化

本研究建立线索和靶子意义关联,发现意义关联的注意定向在视觉空间的变化具有一定的规律。实验1 在下方位置发现显著的抑制效应,在上方位置发现显著的捕获效应,在水平左右位置发现程度较小但同样显著的捕获效应。实验2 和实验3 在增加线索可能位置后发现,下视野表现出抑制效应或趋势,上视野表现出捕获效应或趋势,并且随着视野由下至上,抑制效应逐渐减小,捕获效应逐渐增大。同时,比较同一水平线上左右两个位置(实验1的左右位置;实验2 和实验3 的左上和右上位置、左下和右下位置)的注意定向效应,结果未发现显著差异,p

s > 0.11,说明意义关联的注意定向在同一视角水平位置的效应是一致的,即从下视野到上视野逐渐由抑制转化为捕获的趋势在左右两侧是同速的,不存在左右视野或左右半球的差异。注意的再定向理论对抑制和捕获效应进行了解释(Klein,2000)。线索的出现将注意吸引至其位置,当线索靶子SOA 较短(如100~200 ms)时,如靶子出现在线索位置,注意不必转移,因此反应用时较短;当靶子出现在其他位置,注意需从原位置脱离并转移至新位置,因此反应用时较长,整体表现出捕获或易化效应。另外,当线索靶子SOA 较长时,由于指导语要求(如始终注视中央位置)或实验设计原因(如中央线索化),注意从线索位置脱离并再次回到中央位置,此时当靶子出现时,抑制机制阻止注意回到先前注意过的位置,表现出线索化位置反应较慢,非线索化位置反应较快,即出现抑制效应。值得注意的是,本研究中当线索出现在下视野时,即使线索靶子SOA 较短(即200 ms)也表现出了抑制效应。这说明意义关联的注意定向可能在下视野位置停留更短、脱离更快,因此能在较短时间内完成注意的再定向并启动抑制机制。同时,抑制效应表现出基于位置同一视角的渐变性,即位置越下抑制效应越显著。相对应地,上视野位置出现了稳定的捕获效应或趋势,表示当客体出现在上视野时,注意能更多地停留在其位置,并且也表现出了基于位置同一视角的渐变性,即位置越上捕获效应越显著。

本研究结果意味着当与潜在目标意义关联的客体出现在上视野时更容易受到注意,出现在下视野时更容易受到抑制。之前有研究认为人类对下视野信息的加工优于上视野,这种垂直空间加工的差异发生在视皮层加工的早期阶段,并受视皮层神经元的感觉响应(Liu et al.,2006)或注意的分辨力影响(He et al.,1997)。这可能是因为早期研究关注的是加工信息知觉水平特征对注意的影响,而本研究关注的是更为高级的客体间概念意义的关联对注意分配的调节,因此二者可能具有不同的心理机制并表现出相反的结果。另外,虽然有研究认为空间注意存在水平维度上的左侧偏向(杨萌 等,2012;Thomas et al.,2015),但本研究并未发现左右两侧视野存在显著差异,这似乎表明基于语义的注意是以垂直的方向进行加工的。基于本研究,未来可在视觉空间注意分配模式上进行更深入的探索。

5.4 小结和展望

本研究首次精确地刻画了意义关联的注意定向在视觉空间的分布情况,表明基于位置的意义关联性无意注意具有上位优势,即同一视角范围内,客体出现的位置越上越容易被选择,出现的位置越下越容易被拒绝。在真实场景中,意义在指导人类注意中相对于视觉显著性具有更为主要的作用(Henderson & Hayes,2017),本研究为现实生活中的情景事件如广告设计、交通安全、货物摆放等提供了理论依据和指导。例如,广告获得潜在消费者注意是后续购买行为的必要前提,与人们的预期意义相关的广告更具有潜在吸引力。同时,广告呈现的位置也会影响其受潜在消费者注意的程度。另外,本研究只关注了二维情境下意义关联的注意定向效应,由于人类生活的真实场景为三维结构,因此探索三维情境下意义关联的注意定向也可成为未来研究的内容。

6 结论

(1)客体间的意义关联能够引导视觉空间注意,表现出不同空间位置的注意定向效应;

(2)客体性质能够影响意义关联的注意定向,表现为客体的生动性越高,调节能力越强,抽象性越高,调节能力越弱;

(3)意义关联的注意定向具有规律性变化,表现为基于空间位置的抑制和捕获效应。