迁徙自由权视角下的限制出境制度分析

2021-02-26李兰香

摘要:限制出境是指有关国家机关通过一定的方式禁止或者限制特定自然人离境的行为。从迁徙自由的视角对限制出境的现行法律规范进行梳理,发现限制出境与出境自由之间存在一定的冲突,对限制出境的限制应与宪法的基本原则和精神相符合。要寻求限制出境冲突之破解路径,应当做到:(一)将迁徙自由权重新写入宪法,在《宪法》中重新确认迁徙自由权,规范对限制出境的限制;(二)明确限制出境之限制原则,对我国当前关于限制出境的各种类的法律规范逐步进行整理、修订以符合“法律保留原则”的要求。按照比例原则,在失信惩戒制度中设置梯度性措施,将限制出境作为“底线”;(三)规范限制出境的执行程序,既确保公权力在法律程序的框架内规范运行,又能有效保障当事人的出境权。

关键词:人身自由;迁徙自由;限制出境

中图分类号:D922.14 文献标识码:A文章编号:2095-6916(2021)02-0071-03

一、限制出境制度的现状

(一)限制出境的现行法律规范

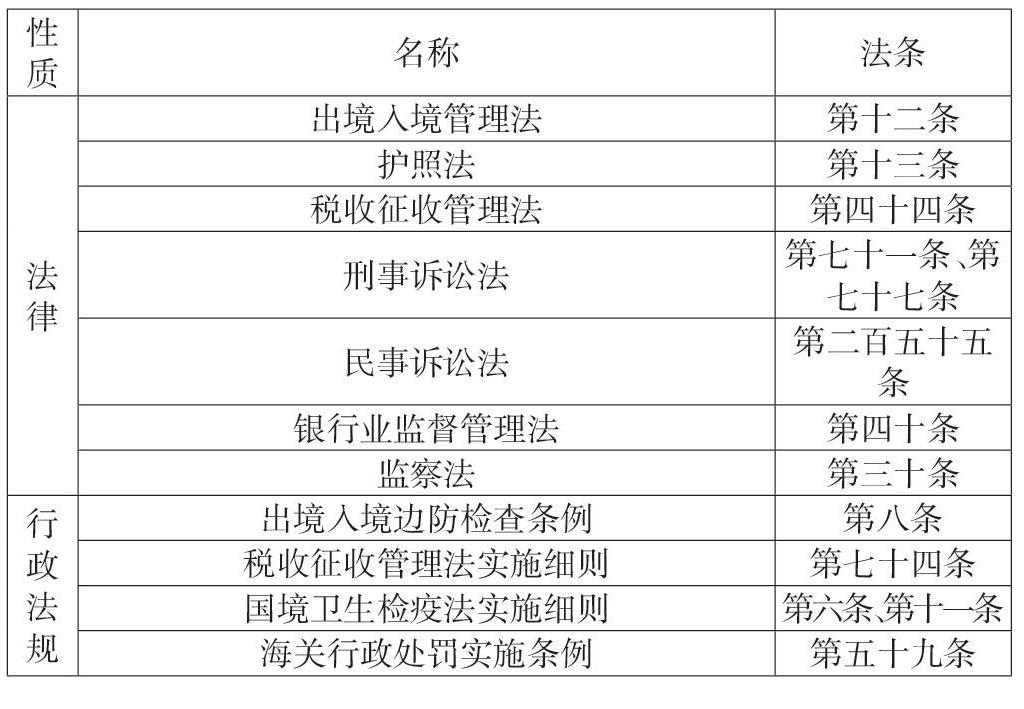

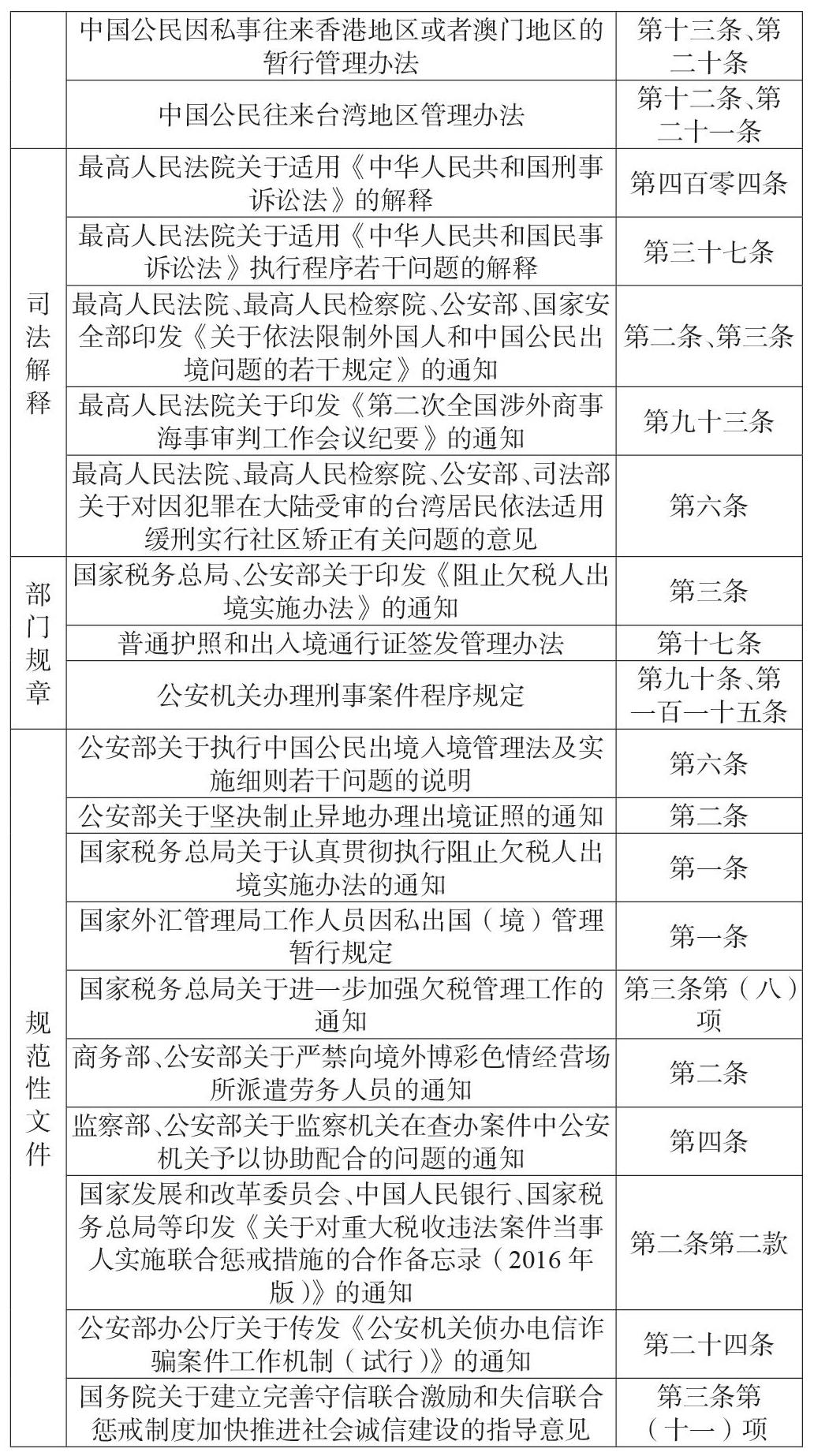

在我国法规范中,对出境的限制是通过“不准出境”“阻止出境”“不予批准出境”“不予签发护照”等词语对公民的出境行为进行明文规定的限制。由于不准出境与阻止出境是公民出境管理过程中具有衔接关系的两个环节,互为因果,紧密相连,所以本文所指的不准出境包含了阻止出境的含义,当公民具有不准出境的情形时,主管机关有权阻止其出境,或对其证件予以扣留或者收回。这些均是对公民出境限制的表现。限制出境的具体情形在我国各类法律规范中大都有相关规定,可以说上至法律下至规范性文件,甚至司法解释(含司法解释性质文件)都对限制出境进行了规定。

通过北大法宝“法律法规”数据库检索与我国公民限制出境有关的法律规范,经筛选并剔除已失效的法律规范,最终检索到现行有效的法律7部、行政法规6部、司法解释5部、部门规章3部、规范性文件10部。具体的法律规范名称及法条见下表:

(二)限制出境的执行现状

1.限制出境的执行主体

从法律角度看,出境行为是一个连续性的行为,公民的合法出境必须依顺序遵循两个程序:第一,申领出境证件。公民提出签发出境证件的申请,公安机关出入境管理部门对该申请进行审查批准后,依法给申请人签发普通护照或前往我国港澳通行证或我国大陆居民往来我国台湾通行证。第二,离境检查。公民前往口岸准备离境时须接受边防机关对出境证件的核验以及对人的查控。对证件的检查,检查出境证件是否是在第一个程序签领的有效证件,经检查机关查验无误后方可出境;对人的检查,检查其是否符合许可出境的情况,只有符合出境许可制度的人才准许出境。

限制出境的执行主体主要为上述两个程序的执行主体,两个部门相互配合,各司其职。出入境管理部门在受理审查出境证件申请时,经审查发现有不符合申请要求的,则应对其出境申请不予批准,不予签发出境证件,已经签发了的则可以宣布其出境证件作废。边防检查机关在对出境人进行检查时,发现有被限制出境人员的,按规定对其作出阻止出境的决定。

2.限制出境的对象及事由

依据上述法律规范条文中的限制出境事由对限制出境对象进行分类,可将其主要分为刑事司法类、民事司法类、监察类、出入境管理类以及其他行政类。各类被限制出境的对象具体为:

(1)刑事司法类:涉及刑事案件的被告人和犯罪嫌疑人;有电信违法犯罪记录的人员以及开庭审理时必须到庭的证人。

(2)民事司法类:未了结案件中的当事人或者当事人的法定代表人、负责人和可能逃匿的债务企业的股东和高管人员。

(3)监察类:被调查人和相关人员。

(4)出入境管理类:没有有效出境证件或者没有接受边防检查的;因违反出入境管理而未满不准出境规定年限的;申请出境证照的申请人,存在弄虚作假情节严重的,可在1至5年内被限制出境以及赴境外博彩和色情经营场所工作的人员。

(5)其他行政类:欠缴税款的纳税人或者他的法定代表人;正在患检疫传染病、染疫嫌疑人或者未经卫生检疫机关许可而携带、托运或者邮递的人以及未履行海关处罚的当事人或者其法定代表人、主要负责人。

概言之,从限制出境的对象范围来说,限制出境可通过限制相对人的出境自由,以使相对人履行义务或者将相对人限制在国境内,以便于公权力的行使,又或者为了避免相对人的出境行為会对公共利益和国家利益产生危害而进行限制[1]。

二、限制出境与出境自由的冲突

(一)出境自由的权利属性

《世界人权宣言》第十三条以及《公民权利和政治权利国际公约》(简称《公约》)第十二条规定了公民享有自由迁徙的权利。迁徙自由权作为公民的基本权利,已为国际人权公约所确认。就迁徙自由而言,以公民能否离境为根据,可以分为狭义和广义的迁徙自由。狭义的迁徙自由是指公民仅在本国范围内的自由迁移;广义的迁徙自由是指公民不仅可以在本国内自由迁徙,还可以进行跨国的迁徙。出境自由作为迁徙自由的重要组成部分,其具有迁徙自由的权利属性。

关于迁徙自由的性质,一般认为迁徙自由是人身自由的一部分。也有观点认为迁徙自由是经济自由的基本内容,如有学者根据日本宪法第二十二条规定的内容中有居住、迁徙与职业的自由就把迁徙自由视为一种经济自由权[2]。还有一种观点认为迁徙自由既具有人身自由的性质,也具有经济自由权的属性[3]。

对于上述三种观点,本文认为,迁徙自由不局限于人身自由或者经济自由,其可以同时兼具这两者的权利属性。从经济自由权的发展来看,迁徙自由权最初是为了适应资本主义商品经济和市场经济的发展而被提出来。封建社会中原有的农奴对地主的人身依附关系因资本主义经济的发展而被打破,这为雇佣劳动和人员流动创造了有利条件,迁徙自由也因此产生。公民的人身与行动具有不可分离性,其享有人身自主、居止行动自由的权利,从逻辑和学理上看,迁徙自由属人身自由的范畴。

(二)限制出境之限制与冲突

任何自由都是有界限的,并不存在绝对的自由,公民的出境自由权被国家通过法律规范进行限制是必然的。《世界人权宣言》第二十九条第二款规定,对公民权利和自由的限制,只受法律所规定的限制且这种限制的目的,从个人层面来说是为了确保对他人权利和自由的承认与尊重,从国家的层面来看则需符合民主社会的正当需要。在我国,对公民出境自由的限制存在着一定的界限,是否对公民的自由权进行保护需进行价值衡量。例如对负有一定民事责任、刑事责任或对国家利益构成损害的公民进行惩处,在这些情形之下,价值衡量的结果则是维护国家安全与公共秩序、保护国家利益而对公民的出境进行限制,公民的个人自由则不被优先保护。在国际迁徙中,限制出境制度保护的是公共秩序,公民的出境自由与公共秩序这两种相互冲突的价值应如何优先选择保护,需进行价值分析后才能进行选择。

总而言之,出于正当的目的,对出境自由进行限制,已成为国际法上的基本准则。基本权利被宪法确认的同时又通过立法具体化被予以保障。宪法和法律对基本权利限制的最终目的都在于保障公民的基本权利能够最大限度地被行使,而非通过法律的种种限制使其行使受到不适当的阻碍[4]。在进行价值衡量时,对限制出境的限制应与宪法的基本原则和精神相符合,否则有违背宪法之嫌。

三、限制出境冲突之破解路径

(一)将迁徙自由权重新写入宪法

我国曾在1954年《宪法》中规定了公民享有居住和迁徙的自由。但因国家实行计划经济体制,需要对劳动力人口进行干预甚至限制,加之对户籍的管理也越来越严格,我国便在1975年宪法修改时取消了原第九十条中规定的居住和迁徙的自由,直至2018年宪法修改也没有再次确认公民的这一基本权利。不可否认,迁徙自由权的宪法实施不仅现实地依赖着社会经济的发展水平,同时也被基于我国政府对流动人口的管理能力来考虑。基于这一原因我国经济水平不管处于哪一发展阶段,公民的迁徙自由权必然会受到制约。但即使如此,我国在《宪法》中重新确认迁徙自由权还是十分有必要的[5]。

其一,有助于与国际人权公约原则保持一致。在前已述及的国际人权宪章和公约中,迁徙自由权已被确认为基本权利。我国与联合国一样,致力于加强人权方面的国际合作,已签署了上述的人权公约,保障公约中规定的人权实现成为了我国的国际义务,通过《宪法》对迁徙自由权的确认,正是符合国际人权公约原则的要求。

其二,符合我国现阶段人口流动的實际情况,有利于对出入境管理制度的完善。如今随着经济的发展,我国流动人口逐年增加,特别是出国就业、留学、旅游等日益增多,而对公民的出境自由进行限制的法律规范也会增多,这迫切需要从宪法层面来确认迁徙自由权,保障公民的出境自由,规范对限制出境的限制。

(二)明确限制出境之限制原则

在我国法律规范上,存在着诸多对公民出境自由限制的规定,然而对这些限制进行限制时,应遵循法律保留和比例原则,否则就会侵蚀到出境自由的内核,存在违法违宪的可能。

1.法律保留原则

有学者对《公约》第十二条第三款进行分析,其认为公民享有的迁徙自由权应受法律所规定的限制中的“法律”应为严格意义上的法律[6]。即该条规定明确了迁徙自由的“法律保留原则”。我国目前虽签署但尚未批准加入该公约,关于限制人身自由的立法依据仅为《立法法》第八条和第九条,对当事人采取限制出境的措施只能通过法律授权。换言之,除了法律之外的其他法规、规章以及规范性文件等都不能对限制出境作出限制。因此,应对我国当前关于限制出境的各种类、各层级的法律规范逐步进行整理、修订、废除以符合“法律保留原则”的要求。

2.比例原则

合宪性审查的标准之一是要求合乎比例原则,任何对基本权利限制的法律,都应符合比例原则的要求。符合比例原则需同时满足其三个子原则的要求,否则就是对该原则的违反。如在民事执行中,对不履行执行义务的被执行人可以采取限制出境的措施,其目的在于保护当事人的合法权益,维护社会和经济秩序,其目的是正当的,然而在必要性上,采取限制出境的措施并不一定是对当事人自由限制最小的方式。固然限制出境具有防止被执行人出逃或转移资产的功能,但一方面,并非所有不履行执行义务的被执行人都存在出逃或转移资产的可能性;另一方面,限制出境涉及公民的自由权,因此按照比例原则,应当在失信惩戒制度中设置梯度性措施,将限制出境作为“底线”,将比例原则作为公权力自由裁量时的约束性原则,如果其他措施能行之有效地督促和约束被执行人,则仅适用其他措施,应当不适用限制出境。

(三)规范限制出境的执行程序

在有关限制出境的限制性规范中,执行程序的规范多为行政机关内部进行自我约束的规范性文件,这难以起到应有的对权力进行规范和对权利进行保护的作用,且执行规范粗糙,执行的自由裁量空间过大。“保护出境权与限制公权力部门自由裁量权是此消彼长的关系,所以,如果公权力部门的自由裁量权得不到切实限制,出入境权的尊重和保障也就很难实现”[7]。如对公民采取限制出境措施的告知程序,在实际执行中,几乎都采取口头告知的方式,在无法口头告知的情况下,限制出境的决定机关和执行机关往往以法律无规定而不进行通知,进而导致了很多被限制出境的人在出境检查时才被告知不能出境。这往往造成了当事人不可预期的损失。因此,对限制出境的执行程序进行规范,既确保公权力在法律程序的框架内规范运行,又能有效保障当事人的出境权。

参考文献:

[1]谢素珺.公民迁徙自由权视角下的限制出境制度批判[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2013(3).

[2]芦部信喜.宪法[M].高桥和之,补订.林来梵,凌维慈,龙绚丽,译.北京:清华大学出版社,2018:181.

[3]杜承铭.论宪法自由权[M].广州:广东人民出版社,2004:236-237.

[4]朱福惠.论迁徙自由[J].四川师范大学学报(社会科学),2001(2).

[5]杜承铭.论迁徙自由权[J].武汉大学学报(社会科学版),2001(4).

[6]邢爱芬.国际间迁徙自由理论探微[J].中州学刊,2010(6).

[7]刘国福.出入境权与中国出入境管理法[J].法治研究,2009(3).

作者简介:李兰香(1994—),女,汉族,广东罗定人,单位为广东财经大学法学院,研究方向为宪法学与行政法学。

(责任编辑:董惠安)