王国瑞和吴亦鼎的针灸思想及经验总结

2021-02-26李红娜张淼汪岱陆翼吕咪

李红娜,张淼,汪岱,陆翼,吕咪

(安徽中医药大学,安徽 合肥 230000)

0 引言

新安医学历史悠久,名医辈出,医作丰富,分科全面,学术成就突出[1]。近30多年来,国内外学者,尤其以安徽的学者为主,对新安医学的发展历史、文化背景、医家生平、医著的整理与出版、新安医学价值与成就、医学流派等都进行了广泛的研究,取得了一系列成果。但就某些具体医家而言,其学术思想和经验可能散见于不同著作之中,难以窥其全貌,因此,某些具体医家学术思想和临床经验的完整性不够。现主要就王国瑞和吴亦鼎两名医家的针法和灸法的学术思想和经验加以总结,主要是通过《神灸经纶》和《扁鹊神应针灸玉龙经》来体现,现分述如下。

1 王国瑞

王国瑞是婺源人,是元明之际的针灸医家[2]。其在选穴用穴方面独到的见解,著有《扁鹊神应针灸玉龙经》。关于本书名的来源,扁鹊乃“重其道而神其书也”,玉龙乃“盖以玉为天地之精,龙之神变极灵,其书之妙用亦犹是也。”全书共一卷。专论针灸之法,该书以通俗歌括著称,也包含了王氏以前的针灸医家对经络腧穴理论和针法与实践的精髓,阅读之后不难看到王国瑞的这本著作以歌赋为主,开始为一百二十穴玉龙歌,穴法歌括,之后为注解标幽赋,天星十一穴歌诀等等。是一篇便于传诵推广的总结临床经验的著作。王国瑞也总结“穴法相应三十七穴”,首创“透穴针刺”法[3]。

该书中的《穴法歌》即是“穴法相应三十七穴”,至今仍被临床所用。这37组配穴大多数是对穴,这种配穴可以激发经穴之气,使经脉畅达,达到“泻其有余,补其不足”(《灵枢·刺节真邪》)的效果。“穴法相应三十七穴”大多数是一穴应对一穴,也有一穴对两穴。王国瑞将有类似作用的腧穴写在同一首歌括里,如地仓和颊车同用以治疗口眼歪斜,神庭和印堂同用以治疗头风眼花。歌括里既包括了单穴主治,如用神门穴治疗痴呆,在标注中提出应穴为后溪[2]。局部与远道相配在“穴法相应三十七穴”中最为见可疏通上下经络,激发经气,人体虚实得以调理,起到“泻其有余,补其不足”的作用。以局部为主穴,如面瘫者,翳风应合谷;鼻渊者,迎香应上星;远道穴为主穴,如虚烦者,通里应心俞;失眠者鸠尾应神门等[4]。王国瑞首创“透穴针刺”法,透刺分为皮下浅透和筋骨间横透。如治疗头痛时可用丝竹空透率谷,眉间疼痛时针刺攒竹穴“沿皮向鱼腰”[5];“丝竹金针亦可施,更要沿皮透率谷,一针两穴世间稀”(《玉龙歌》),这些都是皮下浅透针法。《针灸玉龙经》中对于不同的疾病取穴亦不同,并言明穴位之可灸或禁灸,如“头风痰饮”宜泻风池,针刺先补后泻,可灸七壮、二七壮。而“不闻香臭”则“须向迎香穴内攻”,此穴禁灸,仅用针刺,先补后泻且补少泻多,患者“金针未出气先通”,疗效甚佳[6]。透穴的使用,不仅扩大了针刺的范围,而且还直接作用于透刺的穴位,加强了针感和刺激,具有取穴少和针感强的特点,这种透穴刺法至今仍被临床广泛运用,并且疗效甚好。观其全书,他的代表性成就举例如下:

1.1 开创“夫妇配穴法”

王国瑞受金元时流行的子午流注学说的影响,重视按时取穴,开创了夫妇配穴法。夫妇配穴中把十二经和天干相配,然后按《河图》生成数关系把各经原穴组合成六对。大肠经属庚(金)夫,取合谷与肝经属乙(木)妻,取中都为乙庚相合、胃经属戊(土)夫,取冲阳与肾经属癸(水)妻,取水泉为戊癸相合、经属甲(木)夫,取丘墟与脾经属己(土)妻,取公孙为甲己相合、心包经寄于己(土)取内关与三焦寄于戊(土)取阳池为戊己相合、小肠经属丙(火)夫,取腕骨与肺经属辛(金)妻,取列缺为丙辛相合、膀胱经属壬(水)夫,取京骨与心经属丁(火)妻,取通里为丁壬相合,先针主穴,后针配穴[7]。

1.2 起例“飞腾八法”

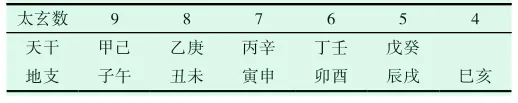

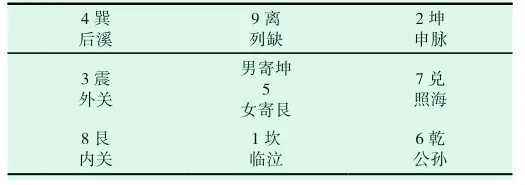

王国瑞依据《内经》关于时间变化对人体气血运行影响的理论创立了“飞腾八法”[8]。它是把古代的八卦九宫学说与中医的奇经八脉相结合,按照天干地支的数字变化规律,按时针刺八脉交会穴的取穴方法。飞腾八法在现代针灸临床中也常用到。推算的方法主要是:先求日时干支代数之和,再除以九(不分阴日阳日),取余数合卦定穴。余数为0时以9代替:余数为中宫5时,男取坤,女为艮。

甲己子午九,乙庚丑未八,丙辛寅申七,丁壬卯酉六,戊癸辰戌五,巳亥属之四。

日时天干代数(表1):

表1

八脉交会穴配属九宫八卦(表2):

表2

明代徐凤的《针灸大全》中叙述的“灵龟八法”就是在“飞腾八法”的基础上演变来的[9]。

1.3 注解《标幽赋》

金元时期著名针灸医家窦默在《标幽赋》中描述了针灸和经络、脏腑、气血的关系,施针前后应该需要了解的注意事项以及取穴、配穴和针灸禁忌等问题,也是针灸历史上的一次重要的发展[10]。王国瑞在通读标幽赋后,觉得有些内容对于初学者来说还是有些晦涩难懂,于是在注解标幽赋时对文义进行详尽的分析,如原文“此言八法虚补其母,实泻其子也”这一句,王国瑞注为:“懂退空歇,迎夺右而泻凉;推内进搓,随济左而补暖。”

2 吴亦鼎

吴亦鼎是清代的新安医家吴亦鼎,字砚承,新安歙县人,约生活于十八世纪上半叶,生平已无从可找。其著作有《神灸经纶》和《麻疹备要方论》,其中《神灸经纶》又是一部有总结意义的灸法治疗专著[11]。《神灸经纶》[12]成书于清代咸丰年间,是在“针刺火灸、究非奉君之所宜”的时代背景下由吴亦鼎主持编纂的一部灸法专著,该书理与法并重、还简便,可与《外台秘要》相媲美,全书分四卷,分别总结了清代中期以前的灸法理论、经脉循行和各病的辨证,其中卷一介绍了灸法及经络,卷二介绍了穴位,卷三、卷四介绍证治方法[13]。除此之外,他还著有《麻疹备要方论》等书,我们将介绍《针灸经纶》。《神灸经纶》比较系统地总结了清代及清代以前的中医灸法的理论和临床知识,是一部重理法且切临床的灸法集大成著作,在针灸发展史上,尤其是灸法史上有着较高的地位[14]。此书详列描述了蓄艾,用艾、灸忌以及十二经及奇经八脉的循行经路及俞穴定位、辨证选穴。每一经络均采用歌诀体裁,这样更有利于记忆,并带有附图,实用性很强。

《神灸经纶》的学术特点较为鲜明:

2.1 倡导“ 明证善治”

吴亦鼎在卷三“证治本义”中明确提出“明证善治”之说。认为只有“明证善治”才能“决死生,拨乱反正”。在针灸治疗中,他认为,若“灸法之要在明证审穴,证不明,则无以知其病在阴在阳,穴不审,则多有误于伤气伤血”,明证审穴是治疗疾病的基础,如果病在阴却灸其阳,病在阳却灸其阴;病宜灸多者反灸少,宜灸少者反灸多,只会加重病情,后果不堪设想。“灸法与针并重,其要在审穴,审得其穴,立可起死回生”(《神灸经纶·引言》)[4]。在《神灸经纶》一书中,他对辨证的分析也十分详尽,如“中身证略”一节,除对疾病病因病机进行详尽分析外,还对胁肋部、腹部、胸部、腰背部、虚劳、自汗、盗汗、血症、鼓胀病、积聚、痞块、心腹痛胀、膈噎症、反胃症、霍乱、呕吐、咳嗽、呃逆、喘哮、太息、疟疾、痢疾、泄泻、黄疸等病症进行了病症分析,后根据所分析出来的结果,列出以上病症的灸治,除了总结前人的灸治,也加入了自己的一些看法。在“妇人证略”篇提到“故其生病也,大半由于七情郁结,中期不能舒畅,气不舒则血遂不能循行无滞,气血交病”、“产后诸症,多属于虚,然亦有不虚者,有全实者,不可因丹溪之论执一不化”。在“外科证略”中,吴亦鼎对外科病症的病因也做了自己的阐述,并对这些病症进行灸治。在外科诸病灸治中,吴亦鼎也提出灸法的双向调节[15]。

2.2 “灸法重在审穴”

吴亦鼎在《神灸经纶》一书引言中提到:“独是用针之要,先重手法,手法不调,不可以言针;灸法亦与针并重,而其要重在审穴,审的其穴,立可起死回生。”吴亦鼎认为针刺的手法不易于传教,但灸法的穴位可以按规定量取和识别[16]。他在经脉以及学位上也有自己的总结和理解。他不仅对十二经和奇经八脉的穴位进行了分寸,还对在进行穴位灸法时的数量有了系统的阐述。如在胃经四十五穴分寸中对颊车这样描述:一名机关,一名齿牙。从大迎行而下曲颊端,近前八分分陷中。侧卧开口取之。灸三壮或七壮至七七壮,炷如小麦。在二卷的脾经穴歌:足太阴脾由足,隐白先从内侧起,大都、太白历公孙,商丘直上三阴坞,漏谷、地机、阴陵泉、血海、箕门、冲门抵,府门、腹结、大横上,腹哀、食窦、天溪连,胸乡、周荣、大除此之外,包尽,二十一穴太阴全。我们不难看出它与现代的脾经循行有些稍许的出入。除此之外,他对奇经八脉的经脉循行和穴位的位置都有较为详尽的描述。

2.3 重视灸法,不废针药

吴亦鼎所处时代,正值针灸禁废之世,“惜近世医流,学焉者寡,治针者百无一二,治灸者十无二三,惟汤液之治,比比皆然”,故唯有通过强调灸法,才能纠偏时弊,逆境图存[17]。该书虽专一论灸法,但吴亦鼎却认为汤液、针、灸,三者其用不同,应予同样重视。他在引言中说道:“苟能精意讲求,由灸而知针,由针而知道,绍先圣之渊源,补汤液所不及,其功效岂浅鲜哉!”[18]。

2.4 灸有宜忌,施灸要慎

吴亦鼎认为在临床上,如果不注重灸法宜忌就随意施灸,不仅没有良好的治疗效果,反而可能会对患者造成一定的伤害,所以在施灸时一定要谨慎小心,多思多想。这种观念在书中其他地方也有体现,如灸法所用火源“宜用阳燧火珠,承日取太阳之火……金石火伤神、多汗……桑火伤肌肉……柘火伤气脉……枣火伤肉,吐血……”,这里详细论述了灸法火之宜忌。又如伤寒诸证也有可灸禁灸之分,“微数之脉,慎不可灸……用火灸之,邪无从出,因火而盛。”而“伤寒脉促,厥厥者,可灸之。”伤寒发热,烦躁口干,亦可灸曲泽、阴窍二穴。这与杨继洲《针灸大成》禁灸理论如出一辙[19]。他还认为点穴深浅、时间顺序、坐向、施灸部位、灸炷大小多少等也都是施灸时需考虑的因素[6]。

2.5 灸分补泻,辨证施灸

吴氏在《神灸经纶》中根据历代医家的文献,结合自己的临床经验介绍了灸法的补泻:“凡用火补者,勿吹其火,必待其从容彻底自灭…用火泻者,疾吹其火,令火速灭。”[13]。《神灸经纶》在施灸顺序上也遵循先上后下、先阳后阴的原则,明确记载灸时不仅要知道最佳灸治时间,还应知道施灸顺序,如阴经和阳经都需要治疗,那么应先灸阳经后灸阴经。若颠倒错乱,则轻者重浅者深,多发变症[6]。

其在灸法学术思想上的特点有:

功用:意在宣通气血,吴亦鼎根据灸法取于火之意,总结出灸疗的功效在于温、行,温是行的条件,行是温的目的,行是为了宣通气血使之调和,以达到防病治病。

方法:简便易行。吴亦鼎在书中所说的灸法,是直接灸艾柱,很少用其他的灸法,所以简便。他从选艾炷、穴位、点火等几个方面加以评述,颇有建树。

治疗:观察《神灸经纶》一书我们可以看出它的治疗部分占全书的3/4,其核心是明症审穴,明症即辨证,审穴即辨证用穴。其在灸法中还提出禁灸穴和病情说[20]。

针灸作为中国传统的医学疗法之一,有着其特殊的疗效和特点。元明清以来,新安医家们不断在临床应用中继承总结,勇于创新,王国瑞的“应穴”理论、吴亦鼎的热证可灸等等,不断完善了新安医学针灸理论体系,丰富了临床实践,也为后人的中医学习提供了思路和方法,对发展和传承针灸理论、指导针灸临床实践具有重要意义。在当代,针灸虽然已经广泛的运用在临床,但仍有很多事情急需解决:个体间的差异、辩证选穴针灸对疗效的影响等。因而,这也更需要我们更加全面的整理经典文献,结合现代人的体质与现代生活的特点,来促进中医针灸理论和临床实践的发展。