中关村村史馆,回旋历史的声音

2021-02-24马文良

马文良

纵观中关村的发展史,既是一部创新突破史,又是一部可歌可泣的创业史。从默默无闻到名扬世界,中关村——这个北京海淀版图上的小村庄,因为梦想和科技的力量,成为中国的创业圣地,也在此诞生了无数创新产品、创业英雄以及口口相传的传奇故事。

这里不仅是中国改革开放的前沿阵地,还是计划经济向市场经济转化的“试验田”,更是中国民营高科技企业诞生的摇篮和发源地。从1978年“科学的春天”和“改革的春风”催生“中关村电子一条街”,到1988年北京市新技术产业开发试验区成立,开创了中国发展高新技术产业开发区先河,到1999年落实科教兴国战略,建设更高层次的中关村科技园区,到2009年定位国家自主创新示范区,迈开新时代创新发展步伐,到2020年面向未来建设具有全球影响力的科技创新中心……中关村紧跟技术革命浪潮,突破体制机制束缚,走出了一条敢为人先、矢志不渝的创新之路。

追本溯源,中关村因海淀而起,海淀因中关村而兴。从“中国硅谷”到“世界的中关村”,作为一条连接科技、教育、文化、商业等众多资源的重要街区,它正向世界发出海淀最强音。曾经的白颐路,如今的中关村大街;曾经的电子一条街,如今的中关村科学城。中关村在悠悠历史长河中见证了岁月的变迁,百余年的发展历程如今都浓缩在中关村众享荟地下一层“城市历史空间”——中关村村史馆。

2020年12月11日,中关村村史馆正式揭牌,中关村村史馆网上展馆同步上线。沈仁道、胡桂枝、彭兴业等推动和见证中关村改革发展的老领导,海淀区委书记于军、区人大常委会主任刘长利、区委副书记张强等区领导以及驻区单位有关领导出席活动。

中关村村史馆由中关村街道党工委、中关村街道办事处创办,位于双榆树西里18号,占地640平方米,通过专项整治提升,历时近三年而建成,充分体现了疏解整治促提升工作的阶段性成果。作为北京市海淀区首家街镇级展示中关村历史人文科技变迁的展览馆,将进一步发展成为创新之地、学习之地、求索之地、寻根之地,让所有在中关村科学城学习、就业、创业和生活的创新创业者获得归属感,得到新启发,激扬新动力。未来力争把中关村村史馆建设成为承载中关村地区人文情感、创新体验的文化新地标,打造成为中关村科学城国际人才社区的重要节点和新时代文明实践中心建设成果的共享之地。

1981年,中关村第一家民办科技企业——北京市京海计算机技术开发公司成立,40年间,有无数企业在中关村起步,走出北京走向世界。一条长长的时间轴,上方记录着国家改革开放战略步伐下一个又一个重大的里程碑,下方展现着中关村地区紧跟时代脚步,敢为人先,创造的一串串不凡成就,以这条时间轴为线看中关村村史馆,讲述的就不仅仅是中关村的变革,更是祖国发展、科技腾飞的辉煌历程。

一部壮丽的画卷在中关村村史馆徐徐展开。就让我们沿着历史的脉络,一起见证这段伟大的征程,聆听历史的回声!

第一篇章:中关记忆

老式电视机、半导体、打字机……走进中关村村史馆,这些带有“时代痕迹”的老物件翻开了中关村的“前世今生”。中关村村史馆分为“中关·记忆”“科学·进军”“创业·试验”“中国·世界”等展区,通过实物档案、动态屏幕、微缩沙盘、交互投影等展陈形式,以中关村地区的历史、文化、事件、人物为主要展示对象,讲述了中关村的聚落演变发展史、科技文化发展史、创新思想发展史。展馆内共陈列了350余件展品,包括生活用品、科技产品、档案资料等多个种类。其中有200余件来自于企业及60余位“村民”的家中,有116件来自于中科院北京分院。

“中关记忆”讲述了1949年以前的中关村,分为海淀前世、中关之名、风气之先、迎接新生四个部分。

中关村坐落于北京西北郊海淀区核心地带。这里曾是远古洪灾后的沃土,先贤改造自然的战场,官商云集的驿站,骚客流连的水乡。关于“中关村”这一地名的由来,曾有不少学者追根溯源,但说法不一。在不同时期的地图中,中关村的地名有“中宫”“中关”“中湾”“中官村”和“中关村”等多种写法,《成府村志》将其写作“钟关”。1953年3月,《中华地理志》编辑部迁至此,在印制公用信封、信笺时,将地名写成了“中关村”。随后,中科院各所陆续迁入,都以“中关村”为通讯地址,“中关村”成为地名固定下来。1961年,中关村街道办事处成立,标志着“中关村”作为行政区划名称的确立。

二十世纪初,清华大学、燕京大学在中关村周围环绕。“科学、民主、自由”的新文化思潮对这里产生了深深的影响。清华园火车站坐落在中关村街道科馨社区,它是一座非常有纪念意义的文物建筑。首先,清华园车站的匾额是现存唯一一块詹天佑亲笔题写的站匾。整条京张铁路上,詹天佑题写过张家口、居庸关和清华园三个车站的站名。另外两块均已破坏或丢失,只有清华园车站的匾额还伫立在原处。其次,清华园火车站见证了中国人第一条自主设计修建的铁路的诞生,也见证了中国共产党走向胜利的时刻。1949年春,中共中央从西柏坡迁入北平,毛泽东等中央领导同志在清华园车站下车,踏上了北平的土地。

中关村村史馆所在的这栋红砖小楼也是中关村的见证者,这里承载着一代人记忆里的激情岁月。1986年,海淀区双榆树街道在辖区锅炉房北墙外盖起一栋二层小楼,作为街道生产服务合作社联社的办公楼。联社的成立是为了解决大量返城知青就业,此后引进、开办了30多家企业,活跃了中关村地区经济,带动了就业。1994年前后,联社搬到新的办公地点,小红楼开始用于纯经营。2017年底,中关村街道和商户解約,小红楼正式腾退。2018年,为了纪念改革开放40周年,中关村街道决定在这里建设中关村村史馆。

中关村村史馆同时挂牌“中关村众享荟”,作为居民共享的公共文化活动空间。村史馆后院,通过花园营造的方式,居民们动手建设了一个生态花园。

第二篇章:科学进军

建国之初,中科院选址中关村,主要是考虑到这里既是文教区,又紧邻各大院校,软硬件条件都比较好。1951年,中科院第一座现代化科研建筑——近代物理所大楼(也叫原子能楼)在保福寺以北破土动工,迈出了建设“中关村科学城”的第一步。这座大楼是中国核科学的摇篮,从这里走出了7位两弹一星功勋奖章获得者、几十位两院院士。随后,一座座现代化科研大楼拔地而起,到上世纪六十年代初,中关村已经成为一座名副其实的科学城。

共和国成立前后,在国家政策的感召和爱国情怀的驱使下,大批海外学人冲破阻扰,纷纷回国,掀起了共和国历史上规模盛大的归国潮。1949年至1951年间归国的科学家有1144人,这其中以旅美科学家人数最多,且回国面临的困难最大。如空气动力学家钱学森先生曾被美国非法扣留六年之久;核物理学家赵忠尧先生曾在归国途中被美军非法关押于日本的巢鸭监狱。在中共中央的外交斡旋和国内学者的大力帮助下,这些科学家们历经曲折回到祖国。为中国的教育、国防、科技、外交等各项事业的发展做出了卓越的贡献。

上世纪五六十年代,在“向科学进军”和实施科技赶超战略的历史背景下,广大科技工作者奋发图强、艰苦奋斗、自力更生,取得了一系列重大科研成果。这其中, “两弹一星”的成功使新中国的科技实力和军事力量追赶上了世界强国的脚步。“两弹一星”的研制不仅是建国以来最为重要的科研成果,也是中关村的众多科研机构携手共进的最佳实例。除此之外,在中关村还诞生了一系列共和国“第一”,填补了我国在诸多领域的空白,极大推动了新中国现代化的进程。

中关村地区的科研院所,随着国家重大科研项目的需要和中国科学院的机构调整而变迁。50多年来,中关村科学城就像一座巨大的“孵化器”,不断衍生出更多新兴学科,不断孵化出更多科研机构。

上世纪五十年代初,众多科学家“落户”中关村,为了让科学家们安心工作,在时任“西郊办公室”副主任李佩先生的组织下,科学家的夫人们组成了家属委员会,她们担起了最初社区建设的重任。中关村陆续有了医院、小学、幼儿园、书店、邮局、大操场、游泳池、合作社、餐厅等等设施。1959年,中关村派出所成立。1961年,中关村街道办事处成立,标志着“中关村”作为行政区划名称的确立。

在中关村,有三栋居民楼格外特殊。它们建设于上世纪50年代,落成最早、规格最高、名人最多——回忆也最多。这就是位于科源社区的13、14、15号“特级专家楼”,简称“特楼”。在这里居住过的科学家有80多位,其中有9位是1948年的中央研究院院士,有32位是中科院首批学部委员,有8位是“两弹一星”功勋奖章获得者,可谓群星璀璨。

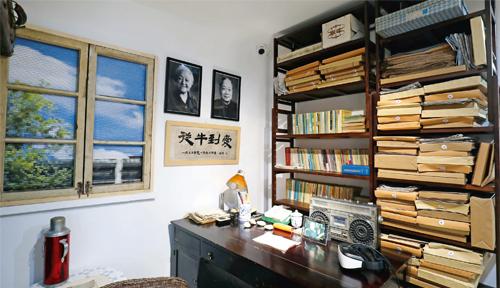

12月11日恰逢“两弹一星”元勋钱学森先生109周年诞辰,他也是曾经居住在“中关村特楼”的科学家之一,在中关村村史馆中,以缩小的形式复刻了两栋中关村特楼,并用全息投影的方式展现了包括钱学森在内的三位科学家在家中生活的场景。通过窗口可以看到,居住在14号楼的钱学森一家,他夫人蒋英正在客厅弹奏着钢琴;居住在14号楼104室的核物理学家赵忠尧先生在与学生探讨问题;居住在15号楼313的无机化学家柳大刚先生正在书房中整理资料。这样简单又真实的场景,让科学巨匠从历史中走到了我们身边。展厅中,还1:1复刻了钱三强先生的书房,戴上VR眼睛,就能置身先生的书房,感受扑面而来的学术气息。

第三篇章:创业试验

1978年召开的全国科学大会和十一届三中全会被称作“科学的春天”和“改革的春风”。1980年10月,中科院物理所研究员陈春先在海淀区创办第一个民办科技机构“先进技术发展服务部”,拉开了科技人员面向市场、自主创业的序幕。

彼时的海淀区,可以说是民办科技企业的摇篮。海淀区委、区政府在工商、税务、信贷、办公场地、劳动人事关系等方面,都给予了民办科技企业最大的支持,营造了适宜科技企业发展的“小环境”。到1987年底,中关村电子一条街各类科技企业达148家,技工贸总收入超过9亿元。

随着大批科技人员下海创业,电子一条街初现繁荣端倪。四通、信通、京海、科海四家公司声名显赫,成为当时规模最大的代表性企业。中关村的民营科技企业在各自的实践中孕育了相似的“两不四自”原则,这一经营原则也塑造了80年代中关村特有的企业文化。

电子一条街的迅猛发展引起了多方关注。1987年底至1988年初,中央联合调查组对电子一条街进行调研后,提出了在中关村建立一座科学工业园区。1988年5月10日,国务院批准了海淀区起草、北京市制定的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》,宣告试验区的诞生——从此中关村开启了新技术产业开发试验的时代。

信息技术产业是中关村上世纪八、九十年代最具代表性的行业。汉字激光照排、五笔字型、CCDOS、联想式汉卡、四通打字机等一系列产品,迈出了汉字信息化的关键一步,搭建了中国人攀登数字世界的阶梯。

如果说汉字信息化是中国步入数字时代的钥匙,那么应用软件的发展和接入互联网就是计算机走向百姓生活的路径。1994年,中科院计算机网络信息中心建成CN域名服务器,中国成为第71个拥有互联网的国家。1995年,中国民用互联网的启蒙者——瀛海威公司在中关村开设了一家科教馆,免费教授网络知识,瀛海威公司还在白石桥竖起了一副让人印象深刻的巨幅广告牌。1999年,搜狐、新浪、網易——三大门户网站齐聚中关村,越来越多的人开始通过个人计算机体验网络的广阔世界。

中关村成为中国改革开放的桥头堡和创新人物的策源地,取得举世瞩目的成就决非偶然——这其实是依托区域创新资源、发挥科技教育人才优势、在市场机制作用下,不断开拓奋进。中关村是在改革开放进程中,科技和经济成功结合的伟大实践,书写了一部与时俱进、引领潮流、波澜壮阔的创新发展史。

作为中关村的发源地,中关村街道既是一片保留着历史文脉和城市肌理的街区,也承担着新时代深化落实海淀区“两新两高”战略的责任担当。中关村街道党工委始终坚守“以人民为中心”的初心,以奋斗成就使命,用实干筑牢梦想,奋力谱写属于中关村的新辉煌!

第四篇章:中国世界

现在中关村已经不单单是一个简单的地域概念,它被赋予了时代印记,成为国家创新体系的代名词。一代又一代中关村人坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦所付出的不懈努力。

中关村在深化改革上发挥着“探路者”作用,在自主创新上发挥着“主阵地”作用,在创新企业培育上发挥着“策源地”作用,在新兴产业发展上发挥着“增长极”作用,在扩大开放上发挥着“桥头堡”作用。

中关村为所有有梦想、有技术、有成果的创新创业者搭建共享平台,开拓广阔天地。各级党委政府坚持开放融合,着力构建区域创新生态体系,加强区域、央地和军民融合创新,形成百舸争流、千帆竞发的良好局面。

从“共和国第一楼”到“第一个国家自主创新示范区”,中关村见证了我国科技创新从无到有、从弱到强的历史进程。曾经遥不可及的梦想正在这里逐步化作现实,新时代经济社会高质量发展的篇章正在这里繪就完成。中关村将梦想之种播撒遍及全国各地,并与世界知名科技园区合作交流,成为链接全球创新网络的关键枢纽。中关村既是梦想家、也是筑梦人,更是民族复兴之梦的见证者。

诞生于筚路蓝缕,成长于动荡岁月,觉醒于矛盾争议,蓬勃于艰苦创新。一代又一代中关村人将继续跨越时间与空间,以奋斗、以创造、以团结、以梦想,为民族复兴铺路架桥,为祖国建设添砖加瓦。

中关村,不再是“中国硅谷”,而是成为“世界的中关村。”数据显示,中关村每平方公里的投资额,已然超越硅谷。这就是中关村,40年来始终引领中国风气之先的创新创业标杆,人才、技术、资本无缝对接,最大程度解放科技资源,不断激发创新活力,集聚创新浓度;这就是中关村,无数梦想,从这里起飞。

在中关村西区,伫立着一座金光闪闪的现代雕塑:DNA双螺旋模型《生命》,这既是对中关村燎原之火的记忆,更是中国人对破解生命之谜的憧憬。在展览中,看到“生命”的照片时,于军书记兴致勃勃地向同行的老领导、老教授们讲起了他主持重建雕塑,怎样由一个变成两个的故事。他表示,展厅从汉字信息化到个人计算机的出现,到计算机应用的发展,到互联新世纪,展现了海淀科技发展的脉络,与经济发展脉络相结合,体现了海淀蓬勃的创新力,也正是雕塑“生命”展示的意义。

如今,在这片创新的土地上,中关村科学城建设正在稳步推进,中国原始创新的高度正在这里标注,高精尖产业体系正在这里集聚,新时代高质量发展的新篇章正在这里绘就。海淀和中关村的发展史与中国改革开放的奋斗史嵌合交织,走出了一条矢志创新引领、探索创新驱动、坚持创新发展的中关村之路。

今天的中关村已经成为一面旗帜、一个品牌、一个符号、一种象征,正在聚焦科技创新出发地,原始创新策源地,自主创新主阵地功能定位,全力升级“创新雨林”生态体系,全面激发高质量发展新活力,以更大担当作为打造世界一流的科学城。

“村史馆通过文史资料和实物展陈的结合,展示了中关村的科技文化成就和社会变迁。我们希望参观者在重温中关村发展道路和辉煌历程后,能够受到启发,继续弘扬‘敢为人先,善于破壁,报国情怀,卓越攀登的中关村精神。”中关村街道党工委书记许云表示,后续街道将全力做强创新驱动新引擎,打造创新雨林生态体系,继续投身中关村科学城核心区建设,大力实施“两新两高”发展战略,挖掘科技与文化融合发展新动力,构建中关村科学新城市新形态,推动高质量发展、打造高品质城市——行而不辍,未来可期。