2020中国科技创新的高光时刻

2021-02-24本刊综合报道

◎ 本刊综合报道

“中国天眼”通过国家验收

2020 年1 月11 日,被誉为“中国天眼”的国家重大科技基础设施500 米口径球面射电望远镜(FAST)顺利通过国家验收,正式开放运行。作为世界最大单口径射电望远镜,FAST 实现了多项自主创新,显著提高了我国相关学科、相关领域产业技术水平和自主创新能力。国家验收委员会专家认为,FAST 综合性能达到国际领先水平,对促进我国天文学实现重大原创突破具有重要意义。

二维冰存在首获证实

自然界是否有稳定存在的二维冰,一直缺乏确切的实验证据。北京大学、美国内布拉斯加大学林肯分校以及中国科学院的研究团队,首次在实验上证实了二维冰的存在,并以原子级分辨率拍到了二维冰的形成过程,揭示了其特殊的生长机制。该成果2020 年1 月1 日发表于《自然》杂志。

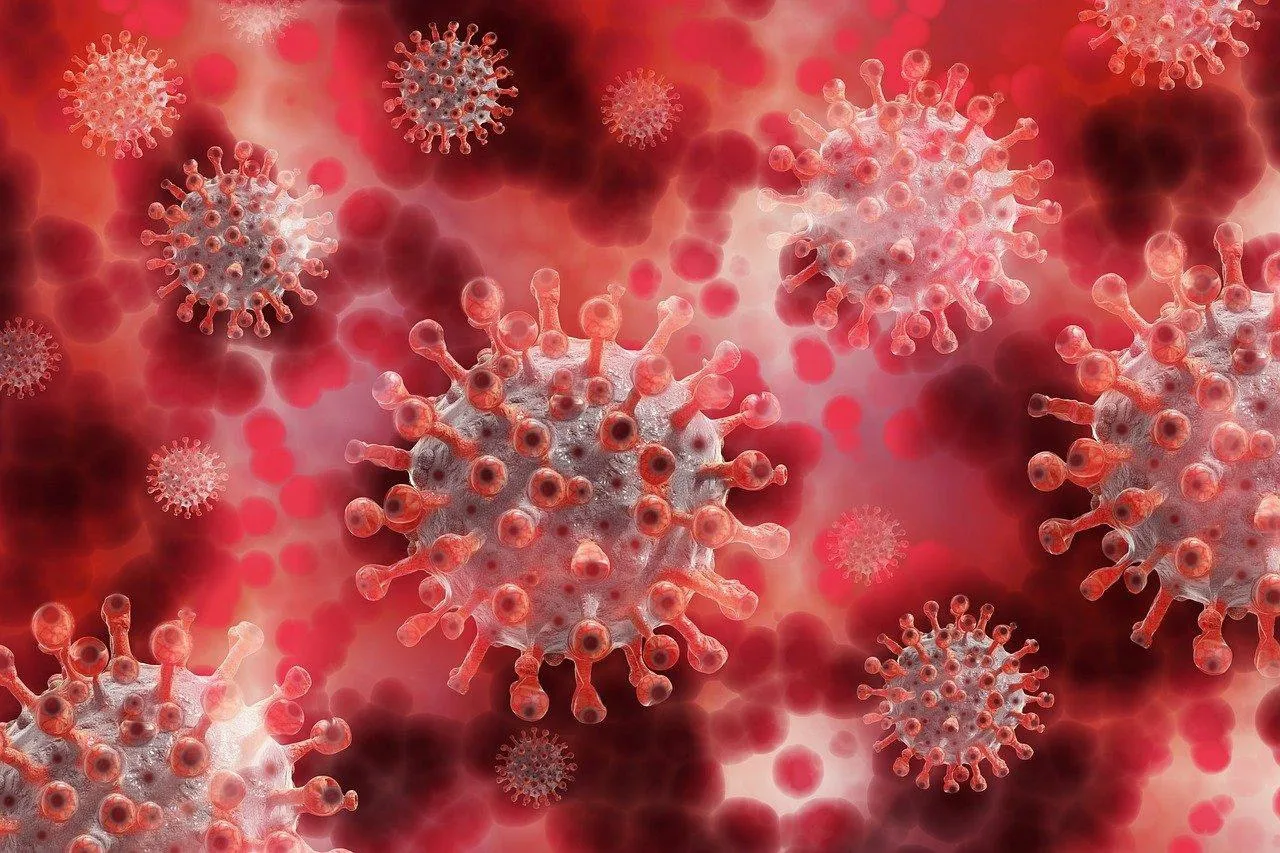

我国第一株新冠病毒毒种信息公布

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支撑工作,发挥国家病原微生物资源库科技资源共享服务职能,国家病原微生物资源库于2020 年1 月24 日发布了由中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所成功分离的我国第一株病毒毒种信息及其电镜照片、新型冠状病毒核酸检测引物和探针序列等国内首次发布的重要权威信息。

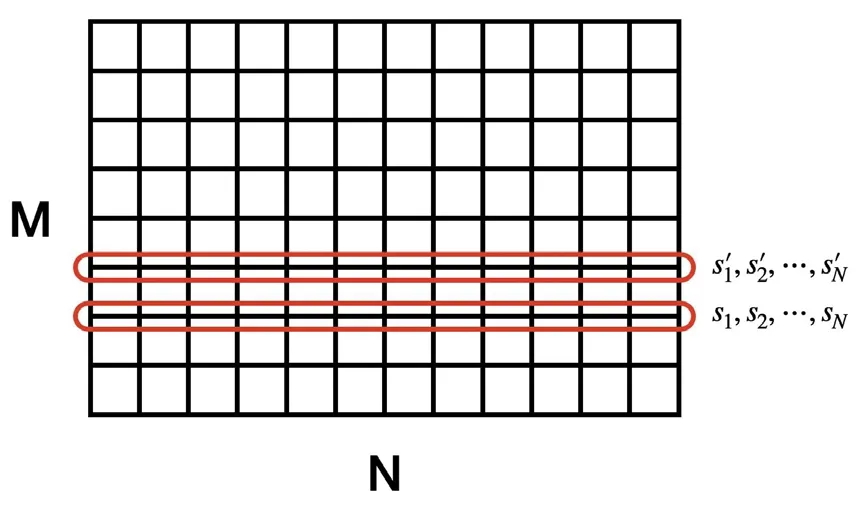

世界首个人类细胞图谱发表

浙江大学医学院郭国骥教授团队用自主研发的分析平台,绘制出人类首个细胞图谱。2020 年3 月26 日,《自然》杂志在线刊登了这项研究成果。该研究首次从单细胞水平上全面分析了胚胎和成年时期的人体细胞种类,研究数据将成为探索细胞命运决定机制的资源宝库,也将对人体正常与疾病细胞状态的鉴定带来深远影响。

“墨子号”实现千公里级量子通信

来自中国科学技术大学等国内外单位的研究团队利用“墨子号”量子科学实验卫星,在国际上首次实现千公里级基于纠缠的量子密钥分发。该实验成果不仅将以往地面无中继量子保密通信的空间距离提高了一个数量级,并且通过物理原理确保即使在卫星被他方控制的极端情况下,依然能实现安全的量子通信,取得了量子通信现实应用的重要突破。该成果2020 年6 月15 日在线发表于《自然》杂志。

时速600公里磁浮试验样车成功试跑

2020 年6 月21 日,由中车四方股份公司承担研制的时速600 公里高速磁浮试验样车在上海同济大学磁浮试验线上成功试跑。此次试验样车成功试跑,实现了从静态到动态运行的突破,获取了大量关键数据,高速磁浮系统及核心部件的关键性能得到了初步验证,为后续高速磁浮工程样车的研制优化提供了重要的技术支持。这标志着我国高速磁浮研发取得重要新突破。

北斗三号全球卫星导航星座部署全面完成

2020 年6 月23 日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星,暨北斗三号最后一颗全球组网卫星,至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。目前,全世界一半以上的国家都开始使用北斗系统。后续,中国北斗将持续参与国际卫星导航事务,推进多系统兼容共用,开展国际交流合作,根据世界民众需求推动北斗海外应用,共享北斗最新发展成果。

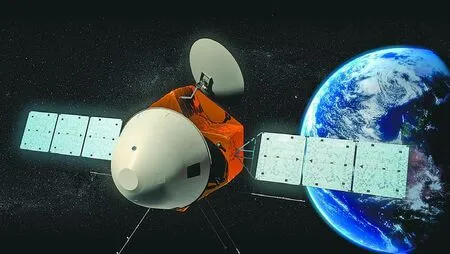

“天问一号”奔向火星

2020 年7 月23 日,海南岛东北海岸中国文昌航天发射场,长征五号遥四运载火箭搭载我国首次火星探测任务天问一号探测器升空。飞行2000 多秒后,探测器进入预定轨道,开启火星探测之旅,迈出我国自主开展行星探测的第一步。探测器将在地火转移轨道飞行约7 个月后,到达火星附近,通过“刹车”完成火星捕获,进入环火轨道,并择机开展着陆、巡视等任务,进行火星科学探测。

AG600 海上首飞成功

2020 年7 月26 日,国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600 在山东青岛团岛附近海域成功实现海上首 飞。 这 是AG600飞机继2017 年陆上首飞、2018 年水上首飞之后的又一里程碑事件,也为下一步飞机进行海上科研试飞及飞机相关性能验证奠定了基础。AG600 是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要,首次研制的大型特种用途民用飞机,是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备,它与运-20、C919 合称为中国大飞机“三剑客”。

银河麒麟操作系统发布

2020 年8 月13 日,中国电子信息产业集团在广州发布银河麒麟操作系统V10 版本,它是新一代自主创新操作系统产品,具有国内最高安全等级,实现了国产操作系统的跨越式发展。目前,已有1000 家以上国内外主流生态企业,在麒麟操作系统V10 上完成10000 款以上的软硬件产品适配,包括但不限于CPU、固件、板卡、整机、数据库、中间件、办公、安全、虚拟化、云平台、大数据、应用系统等。

我国三代核电技术“国和一号”发布

2020 年9 月28 日,国家电力投资集团有限公司正式发布我国三代核电自主化标志性成果——世界先进三代核电型号“国和一号”。至此,从21世纪初开始实施的三代核电自主化发展战略宣告总体完成,我国核电技术整体升级换代,实现从二代到三代的跨越。“国和一号”具有安全系数高、经济性能好、创新成果多等诸多优势,其研发工作从2008 年正式启动,477 家单位、26000 余名技术人员参与。

微分几何学核心猜想获证明

2020 年11 月8 日,新华社报道称,中国科学技术大学教授陈秀雄、王兵在微分几何学领域取得重大突破,率先解决了两个困扰国际数学界20 多年的核心猜想——哈密尔顿—田猜想和偏零阶估计猜想。相关研究成果发表在国际顶级数学期刊《微分几何学杂志》上。菲尔兹奖获得者西蒙•唐纳森称赞说,这是“几何领域近年来的重大突破”。

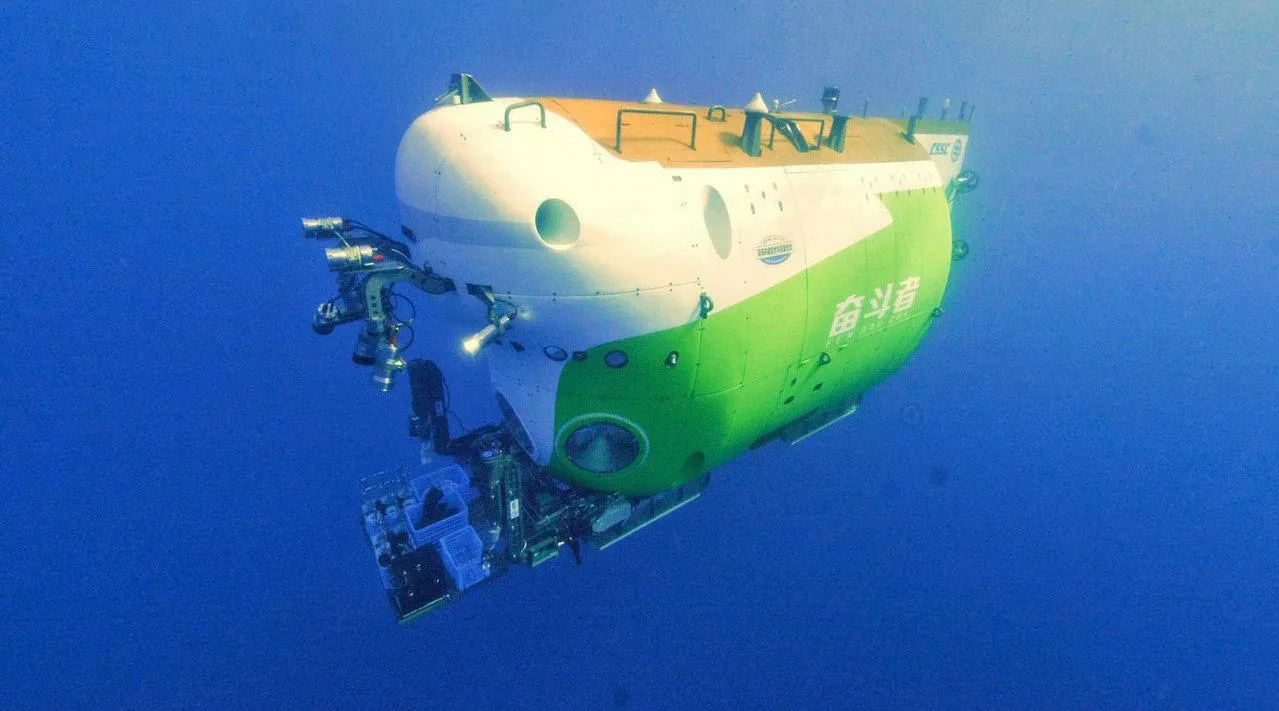

“奋斗者”号成功坐底10909米深海

2020 年11 月10 日8时12 分,我国全海深载人潜水器“奋斗者”号在马里亚纳海沟成功坐底,深度10909 米。马里亚纳海沟被称为“地球第四极”,水压高、完全黑暗、温度低,是地球上环境最恶劣的区域之一,其最深处接近11000 米。

华龙一号全球首堆并网成功

2020 年11 月27 日00时41 分,我国自主三代核电华龙一号全球首堆——中核集团福清核电5 号机组首次并网成功。经现场确认,该机组各项技术指标均符合设计要求,机组状态良好,为后续机组投入商业运行奠定坚实基础,并创造了全球第三代核电首堆建设的最佳业绩。华龙一号全球首堆并网成功,标志着我国打破了国外核电技术垄断,正式进入核电技术先进国家行列,这对我国实现由核电大国向核电强国的跨越具有重要意义。

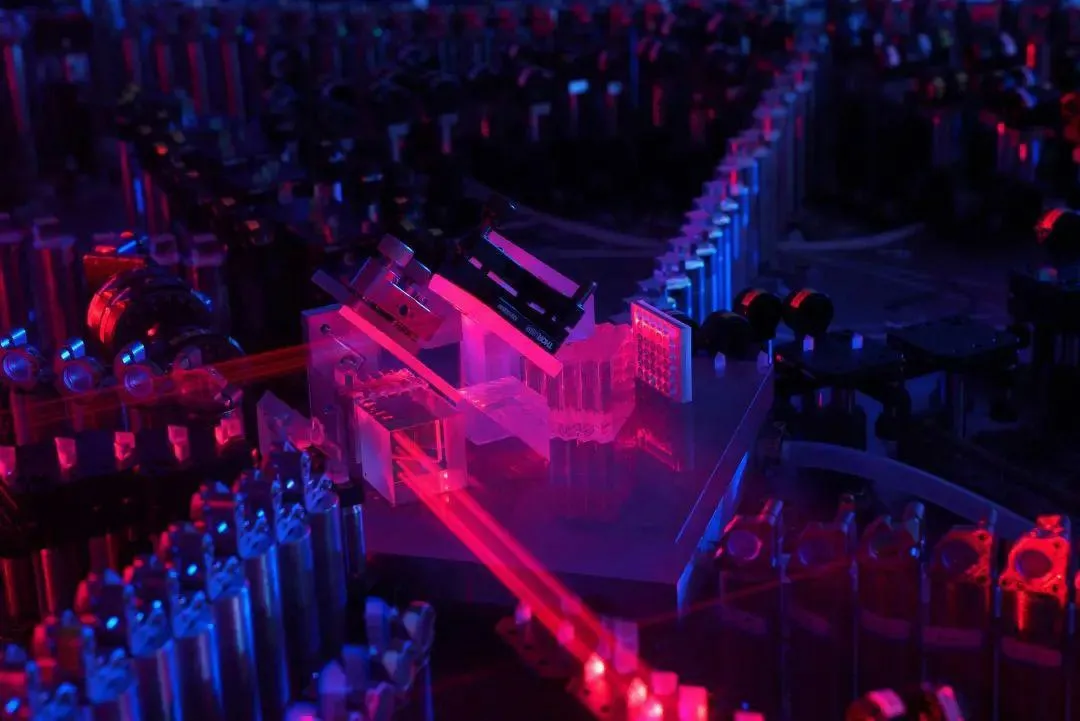

量子计算原型机“九章”问世

2020 年12 月4 日, 中国科学技术大学宣布潘建伟等人成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只需200 秒,而目前世界最快的超级计算机要用6 亿年。这一突破使我国成为全球第二个实现“量子优越性”的国家。

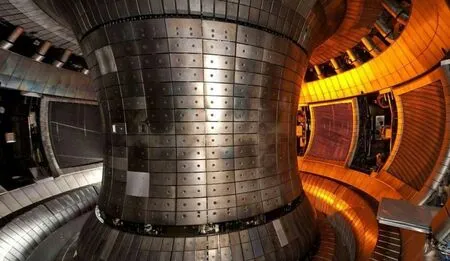

新一代“人造太阳”首次放电

2020 年12 月4 日14时02 分,四川成都的中核集团核工业西南物理研究院内,中国环流器指挥控制中心大屏幕上的蓝色电光闪烁,新一代“人造太阳”装置——中国环流器二号M 装置(HL-2M)正式建成并实现首次放电。

自主研发核心装备,测出珠峰新高程

2020 年12 月8 日,中国与尼泊尔共同宣布珠穆朗玛峰最新高程:8848.86 米。这一最新“身高”数据,可用于地球动力学板块运动等领域研究,并将为冰川监测、生态环境保护等方面的研究提供第一手资料。2020 年5月27 日,珠峰高程测量登山队8 名攻顶队员从北坡登上珠穆朗玛峰并完成峰顶测量任务,珠峰“测身高”外业作业圆满收官。此次任务中应用的国产北斗卫星定位接收机、峰顶重力测量仪、航空重力仪等核心装备,均由我国自主研发。

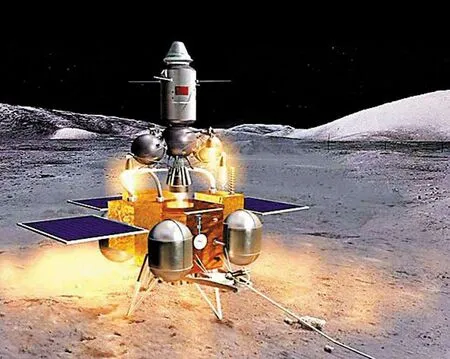

嫦娥五号月球采壤

2020 年12 月17 日1时59 分,嫦娥五号返回器在内蒙古四子王旗成功着陆,标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。嫦娥五号探测器在一次任务中,连续实现中国航天史上首次月面采样、月面起飞、月球轨道交会对接、带样返回等多个重大突破,为中国探月工程“绕、落、回”三步走发展规划画上了圆满句号。

新一代中型运载火箭长征八号首飞成功

2020 年12 月22 日12时37 分,我国自主研制的新一代中型运载火箭长征八号首次飞行正常,试验取得圆满成功。此次任务中长征八号开展了可重复和智慧化相关技术的验证。在未来发展中,长征八号火箭会将可重复使用技术、智慧火箭作为发展的重点之一。