利伐沙班与低分子肝素对髋关节置换患者凝血功能的影响

2021-02-24高礼层陆军帅何县委

高礼层,陆军帅,朱 玮△,何县委

1.上海交通大学附属第一人民医院松江分院骨科,上海 201600;2.复旦大学附属金山医院骨科,上海 201500

髋关节置换术已成为临床治疗髋关节疾病的常用手段,适应证包括股骨头坏死、股骨颈严重骨折、先天性髋关节发育不良等[1-2]。由于髋关节置换术后患者普遍需要长时间卧床,血液黏稠度提高,容易诱发下肢深静脉血栓形成等并发症,影响其术后康复,故予以积极的抗凝治疗尤为重要[3]。低分子肝素是以往临床常用的抗凝药物,虽然抗凝效果确切,但是注射给药的方式导致患者依从性差且需要使用的时间较长,难以满足抗凝治疗的需要[4]。利伐沙班为新型口服抗凝药物,应用于髋关节置换术后抗凝治疗是否能够促使患者获得更大收益成为研究的重要内容。本研究围绕利伐沙班与低分子肝素对髋关节置换患者凝血功能的影响展开对比分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 在医学伦理委员会审批同意后选取上海交通大学附属第一人民医院松江分院2019年行髋关节置换术治疗的90例患者作为研究对象,采用随机数余数分组法分为低分子肝素组(45例)和利伐沙班组(45例)。低分子肝素组中男33例,女12例;年龄58~82岁,平均(68.97±2.45)岁;病症类型:股骨颈骨折40例,股骨头坏死3例,骨性关节炎2例;髋关节置换术类型:全髋关节置换术38例,半髋关节置换术7例。利伐沙班组中男35例,女10例;年龄60~81岁,平均(68.90±2.52)岁;病症类型:股骨颈骨折41例,股骨头坏死2例,骨性关节炎2例;髋关节置换术类型:全髋关节置换术35例,半髋关节置换术10例。两组患者性别、年龄、病症类型、髋关节置换术类型等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入和排除标准 纳入标准:(1)具有髋关节置换术指征者;(2)凝血功能正常者;(3)无本研究所用抗凝药物禁忌者;(4)签署《知情同意书》。排除标准:(1)髋关节内存在感染灶者;(2)关节结核活动期者;(3)正在参与其他临床试验者;(4)不遵医嘱,擅自服用影响凝血功能检测结果的药物者。

1.3方法 低分子肝素组采用低分子肝素(Dalteparin Sodium Injection,进口药品注册证号JX20140212)治疗,髋关节置换术后6 h开始给药,每次5 000 U,皮下注射,每天1次,连续治疗5周。利伐沙班组采用利伐沙班(Bayer AG,国药准字J20180075)治疗,髋关节置换术后6 h开始给药,每次10 mg,口服,每天1次,连续治疗5周。

1.4观察指标 选取凝血功能、失血量和术后引流量、并发症发生率为观察指标。凝血功能包括活化部分凝血活酶时间、凝血酶原时间,于术前、术后5周采集血液标本后利用希森美康医用电子(上海)有限公司生产的CA1500全自动血凝分析仪测定。失血量包括显性失血量、隐性失血量、总失血量,其中显性失血量(mL)=(吸引器瓶内液体量+纱布/纱垫、手术单净增重-术中冲洗液使用量);总失血量(mL)=(术后红细胞比容-术前红细胞比容)/术前红细胞比容×术前血容量;隐性失血量(mL)=总失血量-显性失血量[5]。并发症包括下肢深静脉血栓形成、皮下血肿。

2 结 果

2.1两组患者失血量和术后引流量比较 利伐沙班组患者失血量和术后引流量与低分子肝素组比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者失血量和术后引流量比较

2.2两组患者凝血功能指标比较 两组患者术前和术后5周凝血功能指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);两组患者术后5周凝血功能指标均较同组术前提高,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者凝血功能指标比较

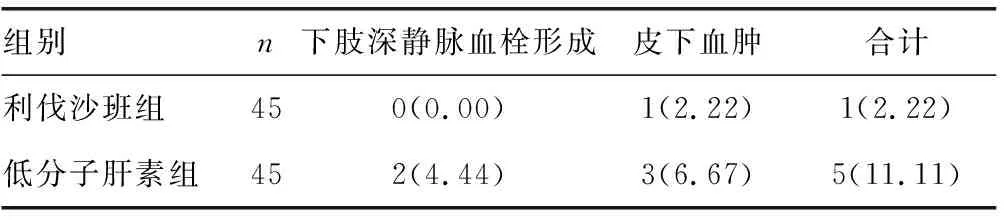

2.3两组患者并发症发生情况比较 利伐沙班组患者并发症发生率为2.22%,低于低分子肝素组的11.11%,差异有统计学意义(χ2=6.352,P<0.05)。见表3。

表3 两组患者并发症发生情况比较[n(%)]

3 讨 论

髋关节置换术后患者需要长期卧床,以便于机体功能恢复,在此过程中血小板异常黏附于血管内膜局部并源源不断地释放凝血因子,导致血液循环变缓。随着病情持续发展,血小板堆积逐渐增多,形成大量的珊瑚状血小板小梁,造成血液处于高黏状态,被激活的凝血因子水平激增,纤维蛋白形成并沉积,下肢深静脉血栓形成的风险随之提高[6-7]。另外,血栓形成后还会向近侧扩展和远侧蔓延,形成继发血栓,引起静脉壁及静脉周围炎性反应,栓子脱落后随着血液循环转移至重要脏器(肺、心脏等),给患者生命安全带来严重威胁[8]。故髋关节置换术后积极的抗凝治疗成为临床治疗的重要组成部分。

低分子肝素是目前国内外临床最常用的抗凝药物,属于黏多糖类物质,是从猪、牛、羊等动物肠黏膜中提取后形成的硫酸氨基葡萄糖钠盐,通过抗血小板凝集和破坏,抑制纤维蛋白原转换为纤维蛋白单体及凝血活酶形成,阻断凝血酶原转变为凝血酶,实现抗凝作用[9]。然而,需要注意的是,低分子肝素在长期使用过程中容易并发血小板减少症,特别是肝功能不全患者使用该药会大幅度提高血栓形成的风险,原因在于抗凝血酶Ⅲ是低分子肝素的重要作用靶点,随着抗凝血酶Ⅲ水平降低,其所取得的抗凝效果亦随之降低[10]。此外,低分子肝素通过皮下注射给药,在每次注射给药时不可避免地会给患者带来一定程度的注射痛,亦会加大感染的风险[11]。

利伐沙班是由德国拜耳公司及美国强生公司共同研发的一款小分子口服抗凝药物,于2011年7月正式被美国食品药品监督管理局批准上市,用于预防膝或髋置换手术患者深静脉血栓形成[12],该药物是噁唑烷酮衍生出来的作用于Ⅹa因子活性位点的选择性Ⅹa因子抑制剂,进入患者体内后通过抑制Ⅹa因子的形成和释放,以剂量依赖方式抑制内源性及外源性凝血途径,实现抗凝的目的[13]。利伐沙班具有生物利用度高、作用时间长等特点,使用期间不需要监测凝血功能[14]。尽管利伐沙班价格较高,但随着我国药物改革的深入推进,该药已被纳入医保范围,使绝大多数患者均能承担。

白云飞等[15]研究证实,与皮下注射低分子肝素的对照组比较,口服利伐沙班的观察组术后1 d、术后1周、术后2周凝血功能指标(活化部分凝血活酶时间、凝血酶原时间)均较术前明显改善,差异均有统计学意义(P<0.05),组间比较,差异无统计学意义(P>0.05),表明两种药物均能取得良好的抗凝效果。观察组深静脉血栓发生率明显低于对照组,但隐性失血量及总失血量却高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),表明利伐沙班有助于预防深静脉血栓形成,但是会增加隐性失血量。本研究中两组患者术后凝血功能指标均较同组术前有所提高,差异均有统计学意义(P<0.05),但两组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);利伐沙班组患者并发症发生率为2.22%,低于低分子肝素组的11.11%,差异有统计学意义(P<0.05)。利伐沙班组失血量和术后引流量与低分子肝素组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。出现失血量与已有研究结果截然不同的原因可能在于以下2点:一是已有研究选取的研究对象为老年全髋关节置换患者,而本研究则以中老年人群为主,术前机体状态会因为年龄而呈现一定的差异,对药物的吸收和利用亦不尽相同;二是治疗时间,已有研究中利伐沙班治疗时间为2周,而根据该药物说明书,髋关节大手术患者用药疗程一般为5周,本研究遵循该原则,开展了为期5周的抗凝治疗。在髋关节置换患者抗凝治疗中利伐沙班与低分子肝素均能取得预期的抗凝效果,但利伐沙班的并发症发生率更低,总体疗效更佳,可作为优选药物加以推广使用。

综上所述,利伐沙班与低分子肝素均有助于改善髋关节置换患者的凝血功能,但利伐沙班在降低并发症发生率方面效果更佳,值得临床推广使用。