中国省域绿色全要素生产率测算及分析

2021-02-24牛镕恺

□文/牛镕恺

(广西师范大学经济管理学院 广西·桂林)

[提要] 中国各省份绿色全要素生产率的测度是定位和规划各地区新时代绿色经济发展的先决条件,也是对环境和经济协调发展的统筹决策基础。本文采用非径向、非角度SBM 方向距离函数下的ML 指数法对中国省域绿色全要素生产率进行测度、分解以及分析。研究表明:(1)依赖技术进步拉动的全国整体绿色全要素生产率在研究时段内保持上升态势;(2)各省份间绿色全要素生产率在研究期间呈现上升趋势,省份间存在差异;(3)东、中、西三区域绿色全要素生产率与全国整体变动趋势保持一致,技术进步为核心上升原因,增速区域分布由“西高—东低”逐渐转向“东高—西低”。

一、引言

随着我国经济进入新阶段,绿色发展在国家发展战略中的地位日益凸显。十九大报告明确指出我国经济已转向高质量发展阶段,绿色发展是核心内容之一。绿色发展的实质就是更多地将生产投入转化为绿色产出,尽可能规避减少污染物的产生,重点在于不断提升和改善绿色生产发展水平和效率。因此,良好地测度分析绿色发展效率是定位开展绿色发展工作的前提条件,同时也对我国统筹经济环境协调发展、制定生态环保政策具有重要指导意义。

二、文献综述

绿色全要素生产率(GTFP)由Chung 最早在常规经济增长分析框架下嵌入污染物排放衡量非期望产出部分而延伸产生。区别于全要素生产率(TFP),GTFP 在TFP 测度基础上引入衡量能源投入、污染物产出等诸多因素进一步构建形成更为复杂、全面的指标加以衡量。当前我国对GTFP 测度研究的文献相对丰富,主要差异集中在测度办法及指标选取两个方面。刘晓洁等(2018)采用混合距离的EBM 模型测算发现中国各省份GTFP 呈上升趋势,东、中、西区域呈现α 和β 收敛;朱金鹤等(2019)采用DEA 方法测算四种中国各省份的GTFP,发现GTFP 均呈现上升态势,主要动因为绿色技术进步指数;李占风等(2019)采用CRS 乘数模型,测算并分解城市GTFP;朱广印等(2020)采用非期望产出综合指标基于超效率SBM 模型测度中国各省份GTFP,结果呈现上升趋势,出现持续技术效率优化现象;孟望生等(2020)采用二氧化硫、烟尘、废水为非期望产出基于NDDF 方法测度GTFP,发现我国各省区GTFP 有所提高,区域间差异化加大;孙亚男等(2020)采用三阶段SP-DEA 测算分析GTFP,研究发现中国GTFP 呈现整体上升,且具有“区块链”特征的俱乐部收敛。

综合上述研究,本文以资本、劳动和能源三方面选取投入指标,选取国内生产总值(GDP)和常见的“三废”为产出指标,采用非径向、非角度SBM 距离函数下的ML 指数法对2003~2017 年中国省域绿色全要素生产率进行测度分解,通过全国整体、省域和区域三个层面分析变动特点。

三、中国省域绿色全要素生产率的测算

(一)中国省域绿色全要素生产率测度方法

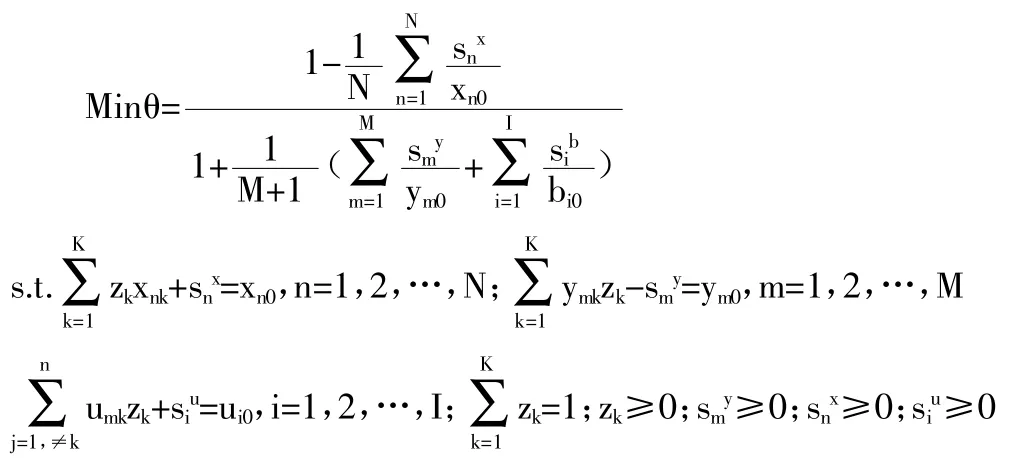

1、SBM 模型。DEA 方法无需考虑投入产出指标间的函数关系,且不需要设置前提假定,被广泛应用于效率测度研究。但由于传统DEA 模型,譬如CCR、BBC、FG 等存在无法充分考虑非期望产出对效率影响问题以及投入产出变量松弛型问题等缺点。Tone 提出了非径向、非角度的SBM 模型。形式如下:

式中θ 为投入产出的单年份前沿面静态效率,s 表示投入产出的松弛变量,其中产出包含期望产出及非期望产出。

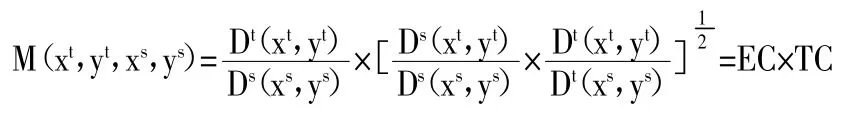

2、ML 指数及分解。ML 指数通过构建从s 时期到t 时期的M(xt,yt,xs,ys),弥补 SBM 模型测算效率结果呈静态的缺陷,可以从数理角度反映技术进步,技术效率和绿色全要素生产率三者之间的跨期效率变动特点。本文以SBM 距离函数下的ML指数法测度结果及进一步分解的技术进步及技术效率,探究省域绿色全要素生产率的变动原因及变动趋势。具体公式如下:

其中,xt、yt分别代表 t 期的投入、产出向量,xs、ys分别表示s 期的投入、产出向量,Ds(xs,ys)、Dt(xt,yt)为第s 期和第t 期决策单元的SBM 距离函数。式中ML 指数值代表的是相邻区间绿色全要素生产率的变化率,EC 为技术效率改进指数,TC 为技术进步指数。当 ML>1,EC>1,TC>1 时,表示 t 时期到 t+1 时期绿色全要素生产率提高,技术效率提高和技术进步;当ML<1,EC<1,TC<1 时,表示 t 时期到 t+1 时期绿色全要素生产率下降,技术效率恶化,技术停滞不前。

(二)变量选取与数据来源。本文以2003~2017 年我国除西藏外的30 个省份(由于西藏数据严重缺失,以予剔除)为研究对象,在已有研究基础上,选取劳动、资本及能源投入作为SBM模型的投入指标,以GDP 及污染物产出作为SBM 模型的产出指标进行各省份GTFP 测度。具体的投入及产出指标数据来源和处理情况如下:

1、投入指标:(1)资本投入使用资本存量衡量。本文沿用张军的做法,采用永续盘存法对资本存量进行估算:Kit=Kit-1(1-δ)+Iit。其中,Kit为 i 地区 t 时期的资本存量,Kit-1为 i 地区 t-1 时期的资本存量,Iit为i 地区t 时期内的全社会固定资产投资额,δ为折旧率(本文取值为9.6%)。数据来源于《中国统计年鉴》。(2)能源投入使用各省份能源消费总量衡量,数据来源于《中国能源统计年鉴》。(3)劳动投入使用各省份城镇单位就业人员数衡量,数据来源于《中国劳动统计年鉴》。

2、产出指标:(1)期望产出使用GDP 来衡量,并基于GDP指数对GDP 进行平减以消除通胀影响,数据来源于《中国统计年鉴》。(2)考虑非期望产出指标的选取需涵盖种类广泛,能直观反映技术改进创新与所产出污染物的变动关系,参考已有研究成果,并基于数据的可获得性,使用工业废水排放量、SO2排放量以及工业固体废物衡量,数据来源于《中国环境统计年鉴》。

四、中国省域绿色全要素生产率测度结果及分析

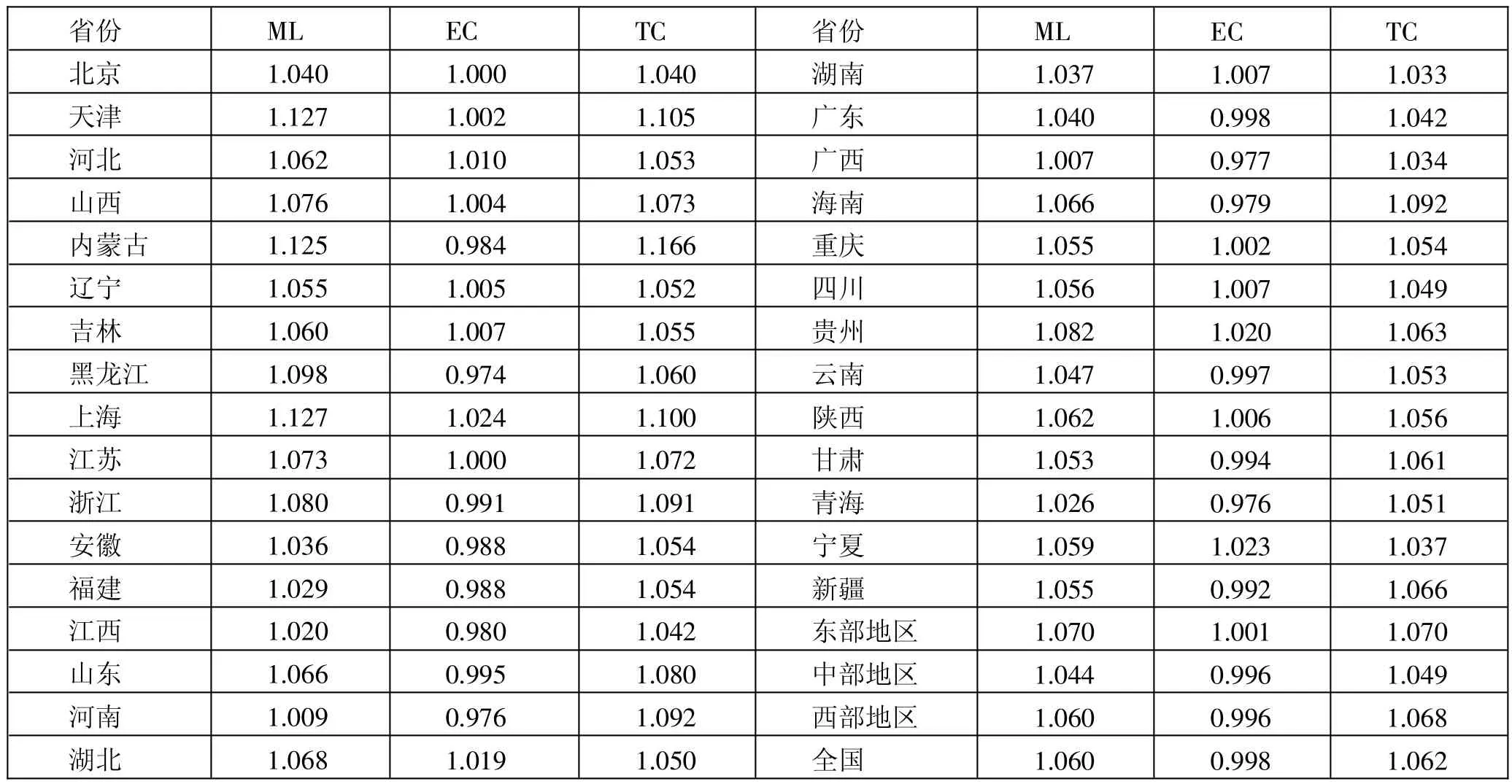

基于SBM 模型下ML 指数分解式,利用MAXDEAPro6.6的测度结果如表1 所示,本文通过全国整体、省域及区域三个层面对测度结果进行分析。(表1)

对全国整体分析可以发现,2003~2017 年全国ML 指数均值为1.062,即绿色全要素生产率年均增长为6.2%,技术进步年均增长为6.2%,技术效率年均下降为0.2%,技术进步是绿色全要素生产率的主要增长点,这与陈黎明等的研究结果相一致,这是我国近些年来实施创新驱动战略、制定规划绿色发展政策等举措的结果。

对各省份分析可以发现,2003~2017 年我国各省份绿色全要素生产率均呈现上升态势。上海、天津、江苏等省份绿色全要素生产率年均增长率相对较高,这是由于这些省份地处东南沿海,拥有良好的区位优势及雄厚的经济基础等特点,造就这些地区对清洁能源、环保技术的吸引应用的优势,而这一优势将直接作用于传统产业改造升级转型,进而提升企业资源利用效率。河南、安徽、广西、甘肃等省份绿色全要素生产率虽然持续增长,但增长水平与其他省份有所差距,这是因为这些地区经济基础薄弱,生态环境相对脆弱,在承接东部产业转移所带来的资源环境压力后,由产出扩大驱动绿色全要素生产率增长,但污染加剧使效果有所折扣。黑龙江、内蒙古等省份虽不具备经济先发优势,但在发展过程中注重环境治理以及改善产能,生态环境不断改善,绿色全要素生产率年均增长较高。

对东、中、西三个区域进行分析,由表1 可以发现,三个地区绿色全要素生产率均与全国变动趋势保持一致,即以技术进步为主要动因的增长态势。东部地区的绿色全要素生产率增长速度高于其他地区,技术进步年均增长为7.0%,技术效率年均增长为0.1%,这与东部地区沿海开放区位优势及经济先发优势密切相关。中西部地区的绿色全要素生产率年均增长分别为4.4%和6.0%,但技术效率均年均下降0.4%。

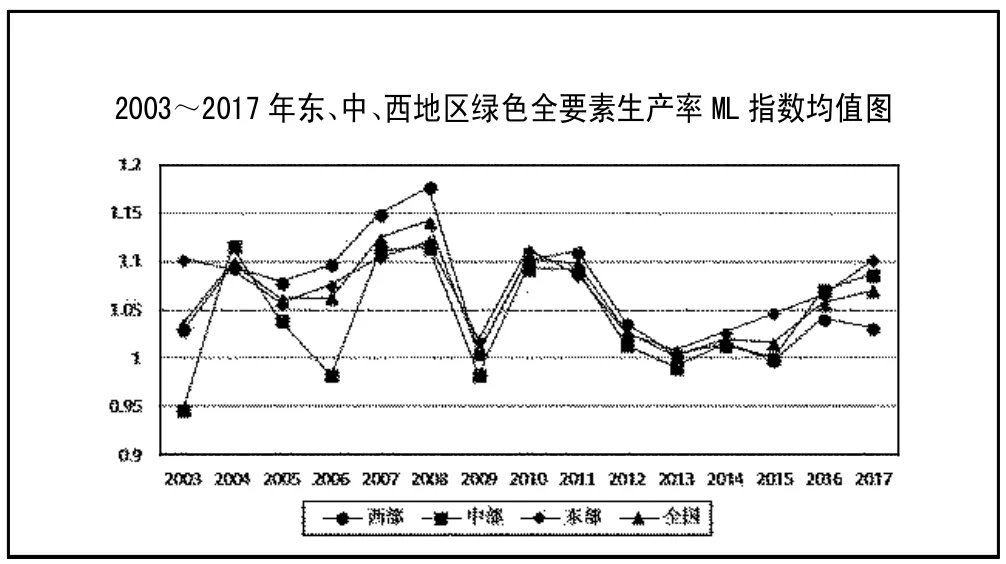

由图 1 可以发现,2003~2017 年间东、中、西地区 ML 值均值整体来看三个区域绿色全要素生产率均呈现上升的态势,增速分布特点由“西高—东低”转向“东高—西低”,区域间绿色全要素生产率差异在不断缩小。在2011 年之前,西部地区的绿色全要素生产率增速相对较高,东部地区其次,且高于全国水平,部分年份中部地区出现ML 值低于1,即绿色全要素生产率下降的情况,这是由于高污染外资企业以招商引资的方式入驻东中部地区,以环境污染为代价取得了高产值的经济发展结果。部分被东部地区淘汰的高污染产业进一步向中部转移,而中部地区本身依赖“黑色经济”发展路径所导致的。而西部地区多数省份具备相对丰富的绿色资源,高投入、高污染型企业的转移要滞后于中部地区,因此绿色全要素生产率增速相对较高。2011 年后,东部地区绿色全要素生产率的增速相对较高,且高于全国增速,但三个地区绿色全要素生产率增速均呈现下降趋势。这主要是因为国家号召构建资源节约型、环境友好型社会,对于生态保护和污染治理逐步出台了一些政策措施,从而取得了一定的政策效果。下降原因则是由于恰逢“三期叠加”压力所致。2013 年后在国内经济环境改善及政策导向下,绿色全要素生产率增速继续上升。(图1)

表1 省域绿色全要素生产率ML 指数及分解的均值一览表

图1 2003~2017 年东、中、西地区绿色全要素生产率ML 指数均值图

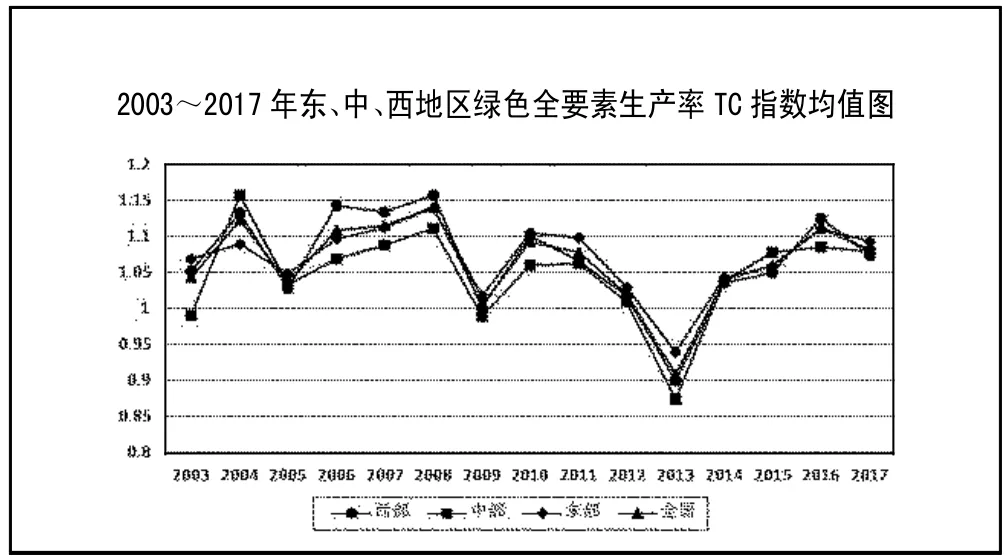

图2 2003~2017 年东、中、西地区绿色全要素生产率TC 指数均值图

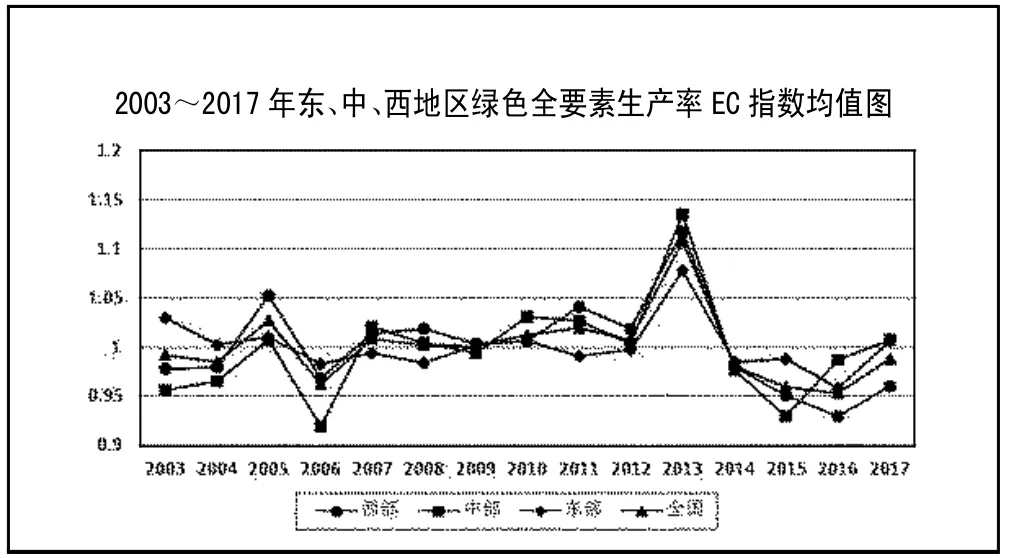

图3 2003~2017 年东、中、西地区绿色全要素生产率EC 指数均值图

由图 2 可以发现,2003~2017 年间东、中、西地区 TC 值均值的变动整体趋势较平稳,区域间增速差异在不断缩小。多数年份TC 值均值均大于1,且东部地区TC 值均值高于西、中部地区。这表明,东、中、西三个地区的绿色全要素生产率主要由技术进步拉动增长。2011 年之前,技术进步对绿色全要素生产率增长的拉动相对平稳,维持在增速10%左右。这主要是因为我国大力引进外资企业,技术伴随资本路径流入国内,使国内企业产值上升的同时推动新技术的研发及应用以减少污染物的产出。2011 年开始,技术进步增速开始下降,甚至出现技术衰退的现象,这主要是由于经济发展面临“三期叠加”阶段,依赖研发资本驱动技术进步的常规路径作用效果明显降低。2013年后,技术进步增速开始继续上涨。(图2)

由图 3 可以发现,2003~2017 年间东、中、西地区 EC 值均值的变动整体趋势相对平稳,但EC 值均值维持在1 左右上下波动,较TC 值均值低,再次印证技术进步为核心增长因素,区域EC 值均值差异逐渐缩小。除去2013 年外,多数年份的技术效率处于下降状态,这是由于我国主要通过投资拉动经济增长,而忽略了产业结构规模调整所导致的。2013 年,技术效率增速最大,这可能由于在“三期叠加”压力下,企业转向调整自身生产经营规模所导致的。(图3)

五、政策建议

本文采用方向距离函数SBM 下的ML 指数法对除西藏外省份的绿色全要素生产率进行测度分析,结果发现:(1)全国绿色全要素生产率在研究时段内呈现持续增长且依赖技术进步拉动的特点;(2)各省份间绿色全要素生产率在研究期间呈现上升趋势,省份间增速存在一定差异;(3)东、中、西三区域绿色全要素生产率与全国呈同样趋势,技术进步是核心增长原因,增速区域分布特点则由“西高—东低”逐渐转向“东高—西低”。基于上述结论,具体政策建议如下:

(一)技术效率提升为主导方向,并行技术瓶颈突破。应积极构建自主创新的人才体系,筑建平台以供产研学交流合作,支持引导科研机构适应融入市场化进程。提升技术特别是绿色技术在国内企业间、产业间的流动速度与应用普及力度,以技术创新驱动产业升级发展。建立与科研创新应用效果适当挂钩的激励、考核机制,鼓励科研人员多以科研成果转化应用为研究导向,并适当考虑引入综合灵活的薪酬制度及奖罚措施。

(二)生态保护融入地域特征,实现区域经济绿色增长。在积极倡导绿色消费、推进生态文明建设的同时,结合实际因地制宜地修订动态的、差异化的环境管制标准,通过市场、政策共同作用,引导企业以绿色研发、绿色生产为发展方向,推动自身技术改善和效率提升。选择合理的环境管制形式,根据区域特点灵活利用环境税收、排污收费、污染罚款等各种管制手段。

(三)推进转换能源结构,普及应用新型能源。减少以煤炭为代表的化石能源消耗,将开发充足、稳定、绿色、低污染的新能源作为中国能源转型的主攻方向,积极倡导应用普及非化石能源,落脚于能源结构优化,从根本上改善提升能源使用效率;大力推广天然气作为新型燃料在居民日常生活以及工业生产等领域的应用,从改变居民的生活方式入手,从根本上改善能源消费结构,推进生态文明建设。

(四)提升外资引入环境标准,积极吸引绿色投资。追踪落实外商直接投资的走向,禁止“三高一低”企业沿外资路径进入国内市场,抵制忽视生态环境保护单纯以我国市场资本优势为目的的外资。侧重引导外商直接投资于我国当前重点鼓励发展的行业,譬如农业、高新技术产业、基础设施、环保产业等,重点激励外商直接投资作用于资源综合利用型或环境净化保护型技术和产品。