基于变权理论的近零碳排放园区综合评价研究

2021-02-24王晶晶李琦芬杨涌文

王晶晶,李琦芬,杨涌文

(上海电力大学能源与机械工程学院,上海 200090)

在国务院印发的《“十三五”控制温室气体排放工作方案》中明确指出:选择条件成熟的限制开发区域和禁止开发区域、生态功能区、工矿区、城镇等开展近零碳排放区示范工程,到2020年建设50个示范项目。近零碳排放园区示范工程作为先行者,为经济转型升级增添新动能,助力中国2030年左右碳排放达峰目标,将成为创新区域低碳发展试点示范、鼓励“中国达峰先锋城市联盟”城市和其他具备条件的城市加大减排力度的重要举措。主要发达国家及地区为应对气候变化针对区域型建设开发提出了“零碳”“净零碳”或“近零碳”的发展目标,成为国家及地区的重要发展政策。近零碳排放项目在国外已有成熟案例,例如美国硅谷小城门洛帕克市零碳排、日本北九州生态工业园、英国的西格马零碳排放住宅与“自维持”住宅、英国南伦敦贝丁顿社区、马斯达尔城等。借鉴国外近零碳排放园区建设经验,探索并推动中国近零碳排放园区的建设路径,有助于探索园区绿色发展模式,助推园区、省市乃至全国尽早实现碳排放达峰目标,为峰值年到来后的近零碳排放园区的发展方向提供借鉴和参考。

中国对于近零碳的研究还在起步阶段,叶祖达[1]对城市迈向近零碳排放进行研究,指出城市近零碳排放的发展模式要从多元化进行整合,提出“正气候”的发展模式;李艳梅等[2]辨析了低碳排放、零碳排放等相关概念,并提出了近零碳排放区示范区遴选的建议;许文强等[3]对近零碳排放区示范工程试点项目的遴选机制进行研究,提出遴选指标需符合科学、合理的原则,遴选程序符合公开、公正的原则。从对文献的分析可知,中国对近零碳已有少量研究,但仅仅只在概念的辨析、发展模式以及试点项目的遴选机制等方面,缺少能够准确反映近零碳排放园区发展情况的评价体系,实践中无法对园区实际发展状况做出规划指导。而确立完善的评价体系能够科学合理地评价近零碳排放园区的发展情况,有利于发现园区内结构不合理、发展不充分的环节,对于其不足之处提出合理建议,同时对于今后近零碳排放园区的建设和发展能够起到推动和引领的作用。

碳排放的评价指标确定权重主要是计算常权向量,即无论各因素的状态如何变化,其权重都固定不变,有很强的局限性。近零碳排放园区的发展是一种受控于多种因素的影响同时也是一个动态的过程,静态指标无法应用在处于不断发展的生长型园区:用户在不断地增长、能源供应方式不断改善。同时,当园区中出现极好或极坏的情况时,常权评价方法会对评价因子产生中和作用,忽略了影响因素状态值的内部差异性对评价结果的影响,失去评价的客观公正性。因此,现引入变权方法对近零碳排放园区进行动态评价研究,旨在通过变权解决近零碳排放园区的发展阶段不同、各指标状态值改变而引起评价结果不准确的现象。

1 研究对象及内涵要素分析

1.1 研究对象

近零碳是低碳发展为零碳的过程,近零碳排放园区内部的碳排放强度要达到国内领先水平。对于园区分类,许多专家学者进行了研究,但基于近零碳排放的园区分类应以碳形成生命周期为核心来区分,因此将众多低碳园区划分为智慧型园区和生态型园区。智慧型园区与生态型园区的相同之处在于园区系统在满足社会经济环境协调发展以及园区的可持续发展的目标前提下,保证园区产生更少的碳排放。其区别在于智慧型园区更侧重使用技术或相关措施、手段来降低园区的碳排放,园区具有完善的温室气体管理体系,大力调整产业结构,运用碳交易等市场化手段等中和园区内部碳排放;而生态型园区则更关注园区整体物质和能量的循环利用,增强碳汇,努力实践循环生态圈,实现土地、资源和能源的高效利用。

智慧型园区大多属于生产型园区,通过园区信息化、智能化及通过物联网、云计算等新一代信息技术,优化生产结构,实现园区基础设施优化、运营管理精细化、功能服务信息化。生态园区大多属于生活型或者生产与生活结合的园区,将健康目标融合生态理念,以绿色、健康为原则建设园区空间,最终实现人、园区乃至环境和谐共生的多维园区空间生态系统。两种不同类型的园区的碳排放重点有所不同,智慧型园区碳排放源主要是工业生产和交通领域;对于生活型园区,碳排放源主要是建筑领域和交通领域。因此,在实施近零碳排放的重点领域、关键技术、关注对象、管理思路上,智慧型园区和生活型园区会有差异。

1.2 内涵要素分析

从近零碳规划、近零碳技术、碳排放管理、环境健康四个要素出发提出具有指导性、约束性的指标。在园区的建设过程中,近零碳规划要素决定了园区未来的近零碳发展方向以及发展轨迹,在一定时期内对园区的近零碳发展目标、发展规模、土地利用、空间布局等做出综合部署和实施措施。近零碳排放园区的建设更加关注规划引导与全面统筹[4]。规划要素起到约束性作用,是构成指标体系的基础。

近零碳技术要素是建设近零碳排放园区的重要手段。目前,虽然中国低碳园区的单位国内生产总值(gross domestic product,GDP)碳排放、能源和废弃物排放强度有了较大程度的降低,但可再生能源利用效率低、环境污染重、粗放式发展等问题还比较严重。因此,通过使用低碳技术,提高资源、能源的利用效率,降低碳强度,是近零碳排放园区的必然要求,同时也是促进近零碳可持续发展的重要途径。

碳排放管理要素是建设近零碳排放园区的执行环节,是用于建立组织碳排放方针、设定碳排放目标以实现碳排放总量、碳排放强度的持续改进。在园区的建设阶段、运营阶段对碳排放量动态监测和评估。

环境健康要素是近零碳排放园区的保障。在推进园区快速发展的模式下,对土地资源的任意开发以及人为因素的破坏,园区内部正面临着生态系统的退化,物种多样性的丧失,降低了园区自身修复的功能。因此,如何在园区快速发展的模式中,保证人与环境的健康和谐发展是园区能够实现近零碳排放的保障。

2 指标体系构建方法

2.1 指标体系构建原则

近零碳排放园区评价指标体系的构建,既是对园区近零碳排放的现状评估,也是引导近零碳排放园区未来的建设重点和发展方向,为开启“十四五”对节能减排加快区域低碳发展的新目标奠定基础。指标体系的构建应遵循以下原则。

2.1.1 动态性原则

近零碳排放是一个动态的过程,指标不是固定不变的,指标的选取不仅要能够静态地反映近零碳排放园区的发展现状,还应随着近零碳的发展和客观要求的变化预测其未来近零碳发展的潜力。因此,选取的指标要能够具有动态性,可以衡量同一指标在不同发展阶段的变动情况。

2.1.2 引导性原则

选取的指标要能够引导在进行近零碳排放园区建设中,具体需要以在哪些方面为重点做工作,衡量标准是指导近零碳排放园区建设的依据。指标需有明确的范围,并与可持续发展、绿色低碳相关。

2.1.3 可获取性原则

从对已有的低碳评价指标体系分析来看,尽管评价指标本身是很好的评价工具,但因数据统计工作的难度和复杂性决定了数据是否可获取,也决定了是否能够支撑开展动态评价。

2.2 指标体系构建思路

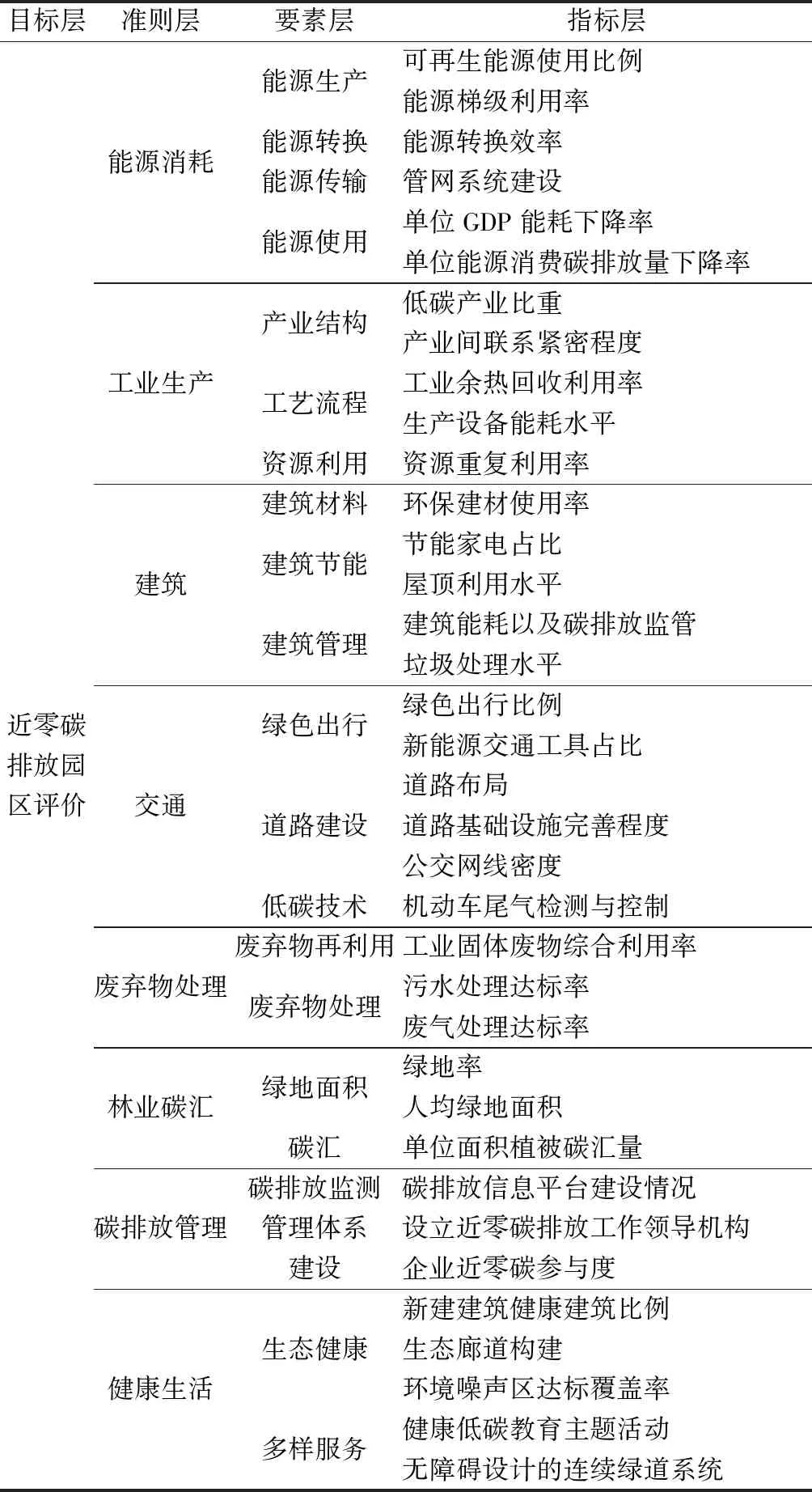

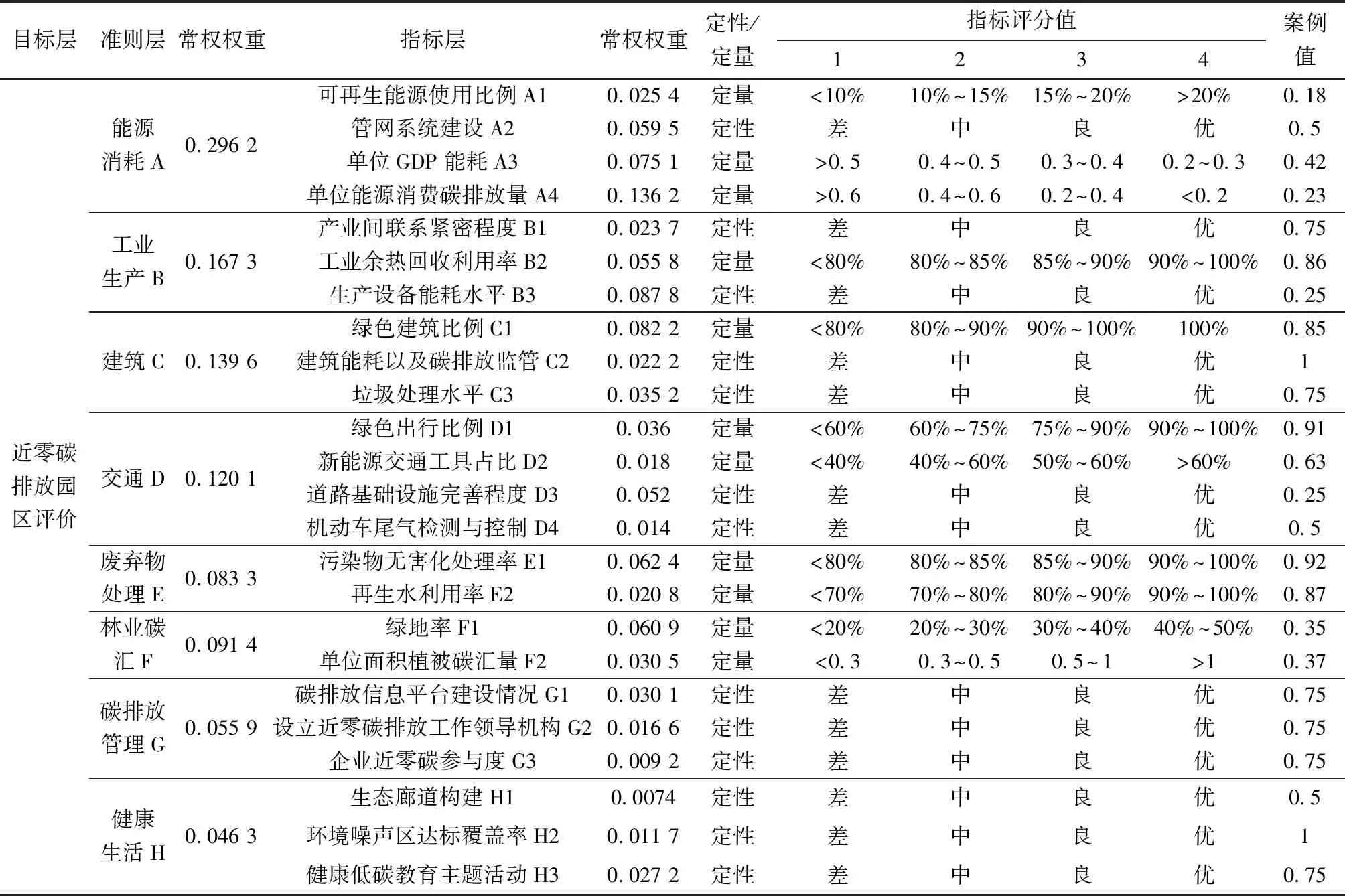

根据近零碳规划、近零碳技术、碳排放管理、环境健康四个要素,进一步分析园区主要的碳排放来源。对于智慧型园区,碳排放源主要是工业领域和交通领域;对于生态型园区,碳排放源主要是建筑领域和交通领域,因此,建筑、交通、工业成为园区主要碳排放来源的三大领域。根据园区的碳排放溯源跟踪体系,形成以能源消耗、工业生产、建筑、交通、废弃物处理、碳汇、碳排放管理、健康生活为准则层的指标体系架构。每一准测层下又可进一步分成指标层。按照准则层的内容选择相应的指标用以反映准则层的状态。指标体系具体如表1所示。

由于低碳与近零碳的定义不同,低碳评价指标体系侧重于园区碳排放相对于没有使用低碳技术、低碳手段碳排放量的减少,而近零碳排放评价指标体系侧重于整个园区的碳排放的绝对量。因此,近零碳排放评价指标不能照搬低碳评价指标,必须要根据近零碳排放的特点、地区政策差异等构建。同时不同地区的近零碳排放园区的资源禀赋、建设基础、区位环境、发展定位、建设阶段会有一定的差异性,若使用同一指标体系会造成碳排放区域不公平性。因此,在指标体系的构建过程中,可以根据待评价园区的实际情况进行调整。

表1 近零碳排放园区评价指标体系Table 1 Evaluation index system of nearly zero-carbon emission park

基于园区全生命周期的角度,园区可分为三个近零碳发展阶段:初期、发展期、成熟期。初期阶段主要侧重于评估园区的基础建设条件和产业类型,确定未来近零碳发展方向;发展期阶段需要落实近零碳的发展目标及近零碳行动方案;成熟期阶段表示该园区内碳循环体系已经达到稳定平衡,生态圈成熟,碳源碳汇形成闭环,因此本阶段要着重评价近零碳排放的可持续性,在成熟期间,园区需进行年度评估,若出现不达标情况则重新评价。

3 变权评价方法

对于状态变权向量的确定,段树乔等[5]给出了惩罚-激励分段协调定理,当某指标状态较差,则分配的权重增大,防止其过分劣化;当某指标状态较好,分配的权重越大,以促进其不断优化。但在近零碳评价过程中,不应由于个别指标优化过分增大其权重而掩盖了其他指标对近零碳发展的不利影响,因此,对惩罚-激励函数进行改进,形成只考虑惩罚阶段的变权函数。

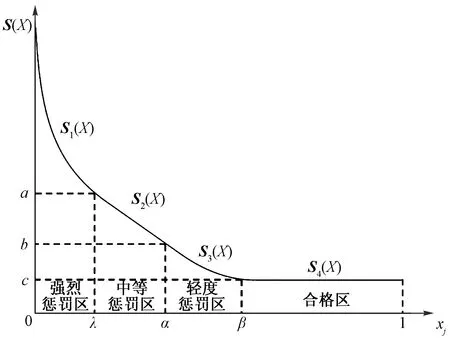

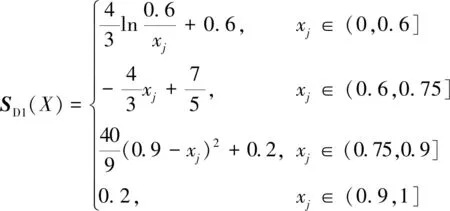

根据状态变权原理,构造状态变权向量S(X)在(0,1)光滑连续可导,那么其分段函数形式为

(1)

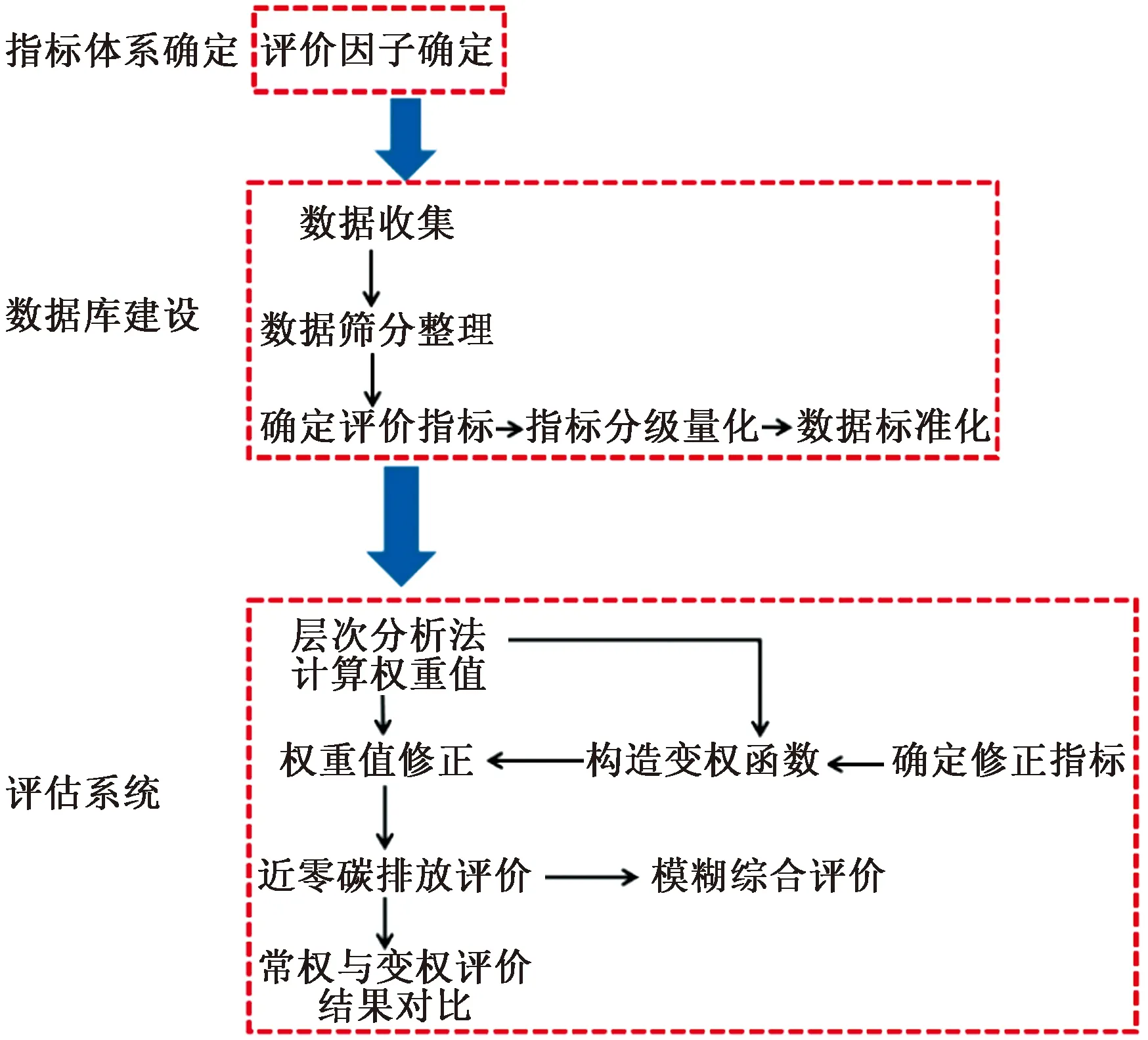

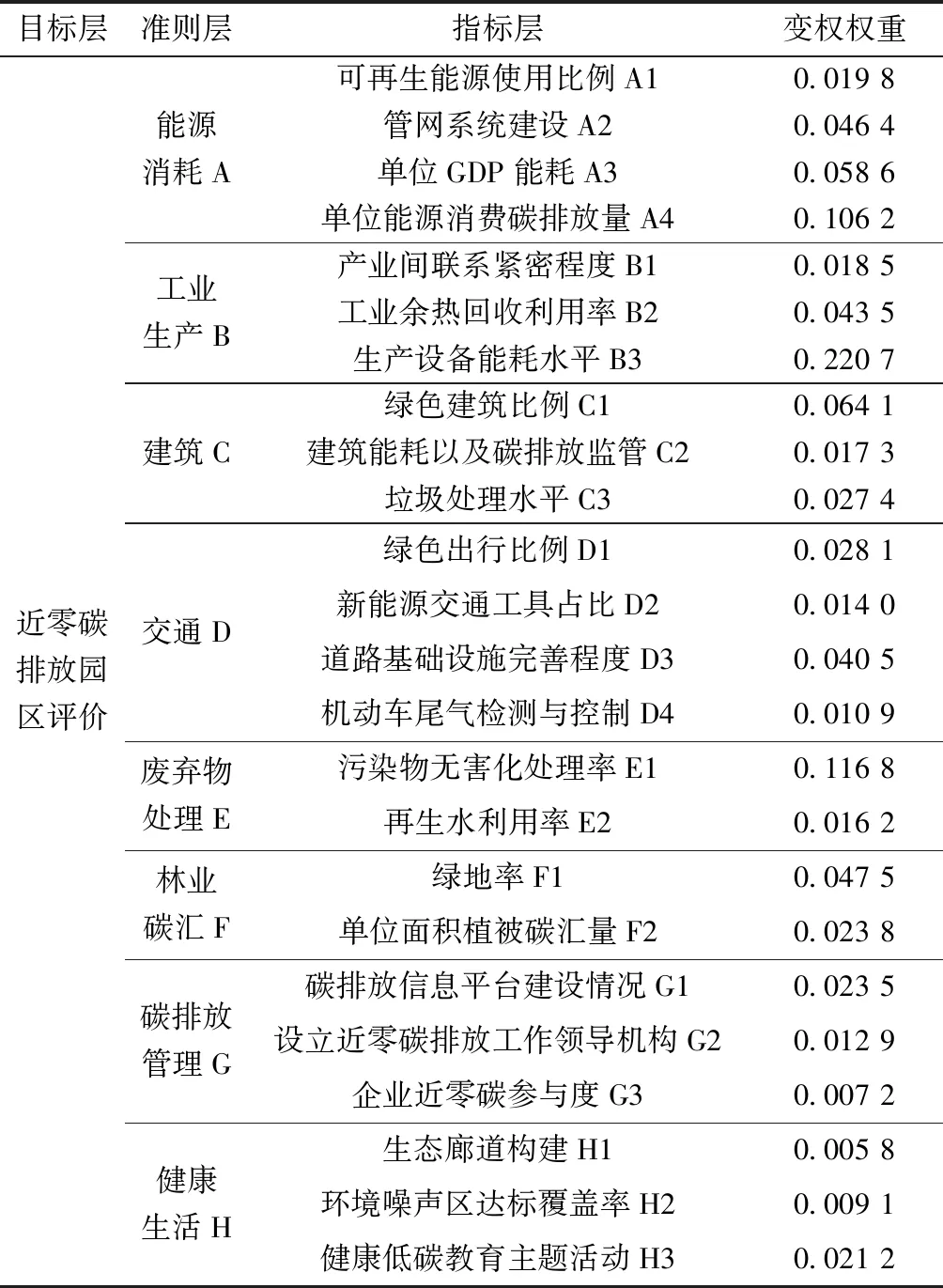

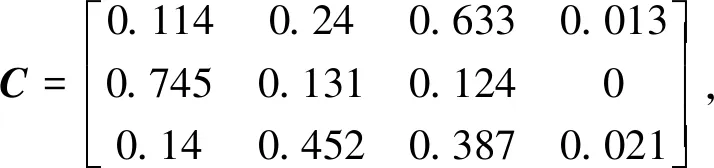

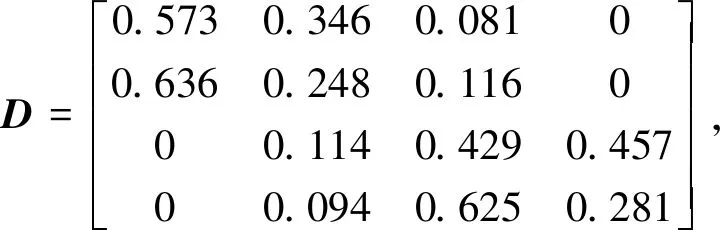

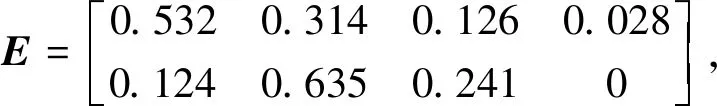

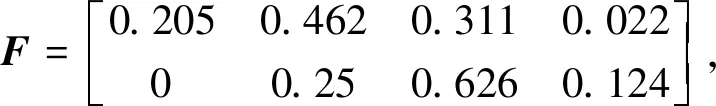

式(1)中:S(x)为状态变权向量,S1(X)、S2(X)、S3(X)、S4(X)分别为在强烈惩罚区、中等惩罚区轻度惩罚区、合格区的变权向量,且在连续点(λ,a)、(α,b)、(β,c)均光滑连续可导;0<λ<α<β<1,0 图1中,(0,β)为惩罚区间,根据惩罚力度的不同又分为强烈惩罚区、中等惩罚区和轻度惩罚区,评价指标的质量越差,惩罚的力度应该越大。 图1 惩罚型变权函数Fig.1 Variable weight function of penalty type 变权评价法的步骤是首先将指标按照其特征划分为定性指标和定量指标;为了使各指标在评价模型合理计算,需要对各评价指标进行归一化处理;采用层次分析法为指标分配权重。选择10位在近零碳领域中有实际经验或有较深理论的专家对各个指标的重要程度进行打分,对单个专家的同项目打分进行两两比较,构造判断矩阵,再对特征向量值进行归一化处理得出各指标的初始常权权重;选取需要做变权的指标,根据各因子的常权值和实际指标值,通过构造出的惩罚型状态变权函数S(X)计算因子的变权向量。采用综合模糊评价法,用隶属度来表示指标的模糊性;最终根据最大隶属度原则,确定园区近零碳排放发展等级。设计的变权评价路线图如图2所示,将按照图2开展近零碳变权评价。 图2 变权评价路线图Fig.2 Evaluation roadmap of variable weight 选取宁波梅山近零碳排放园区作为评价对象。该园区依托宁波国际海洋生态科技城建立近零碳排放区示范工程,位于宁波北仑区东南部,以梅山岛为核心,规划总面积333 km2(其中陆地面积 228 km2),为宁波“一带一路”综合实验区的核心功能区。该园区属于智慧型园区,主要碳排放领域是工业和交通。综合考虑园区的实际情况删减部分指标,该园区的评价指标体系分为8个准则层,共24个具体指标,充分反映了近零碳排放的发展情况。各指标评分值的依据来源于文献、国家标准、相关规划、统计年鉴等,对于没有明确规定的数据,则采用类比法、数据推算法、专家咨询法等确定[6]。运用层次分析法确定指标权重,并在此基础上征求专家意见对评分值进行适当调整[7-9]。 评价体系中存在定性和定量的指标因子,定量的因子根据指标占比确定指标值,定性的因子采用模糊量化的方法,将各指标分为优、良、中、差四个等级进行量化,四个等级分别取值为0.25、0.5、0.75、1。 指标体系的评分标准、常权权重及案例值如表2所示。 案例园区处于近零碳发展期,发展期阶段需要落实近零碳的发展目标及近零碳行动方案,因此主要考虑生产设备能耗水平、绿色出行比例以及污染物无害化处理率作为评价的主要变权指标。生产设备能耗水平的状态变权向量可以通过构造均衡函数来获得各个参数,取λ=0.25,α=0.5,β=0.75,调整系数a=0.6,b=0.4,c=0.2,得到状态变权向量SB3(X)为 (2) 同理,对于绿色出行比例指标,可取λ=0.6,α=0.75,β=0.9,调整系数a=0.6,b=0.4,c=0.2,得到状态变权向量SD1(X)为 表2 案例园区评价指标体系表Table 2 Evaluation index system of the case park 表3 一致性检验表Table 3 Consistency test table (3) 对于污染物无害化处理率指标,可取λ=0.8,α=0.85,β=0.9,调整系数a=0.6,b=0.4,c=0.2,得到状态变权向量SE1(X)为 (4) 变权后得权重如表4所示。 根据专家意见确定各个因素的隶属度,归一化后得一级模糊评判矩阵为 表4 变权结果Table 4 Variable weight result 评价结果如表5所示。由表5分析可知,用常权法计算得到的评价结果“良”和“中”的隶属度差别不大,并不能直观评价该园区近零碳发展水平为“中”或“良”。用变权法计算得到的变权结果中最大隶属度与“中”明显大于其他隶属度,凸显了案例园区近零碳发展属于“中”这一评价结果,防止个别指标危险时在常权评价中被其他指标中和,误判评价结果,验证了通过变权评价方法使得评价结果更符合实际的作用。 表5 案例园区近零碳发展评价结果Table 5 Evaluation results of near-zero carbon development of the case park (1)基于碳的形成生命周期,将众多低碳园区划分为智慧型园区和生态型园区。两种不同类型的园区在实施近零碳排放的重点领域、关键技术、关注对象、管理思路上的差异导致在后续评价指标体系的构建过程中,对于这两种碳排放重点不同的园区,评价指标体系内部的指标选择会各有侧重。 (2)从规划、近零碳技术、碳排放管理、环境健康四个要素出发,同时根据园区的碳排放溯源跟踪体系,形成以能源消耗、工业生产、建筑、交通、废弃物处理、碳汇、碳排放管理、健康生活为准则层的指标体系架构。 (3)将变权理论引入近零碳排放评价领域,可以有效避免权重固定不变的常权评价模型的不合理性,通过建立惩罚型变权评价模型,有效提高了评价的准确性。结合案例,分析了常权评价结果和变权评价结果之间的差异,表明通过变权模型评价方法得出的评价结果要比常权模型更加接近实际园区的发展情况。该模型对提高近零碳排放评价工作的动态性、引导性及可获得性具有重大意义,且在碳排放评价领域具有一定的借鉴意义。

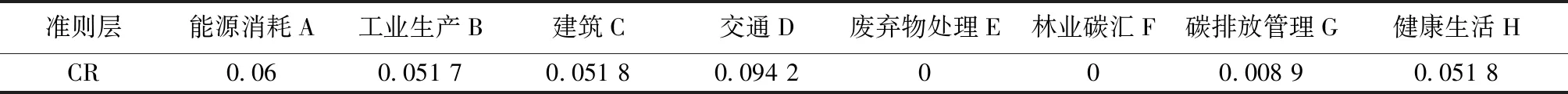

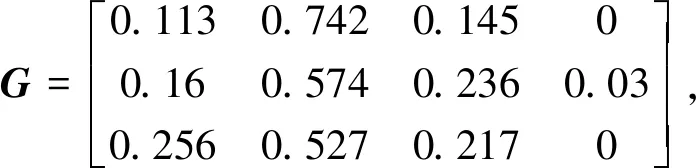

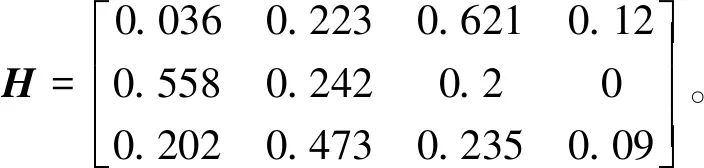

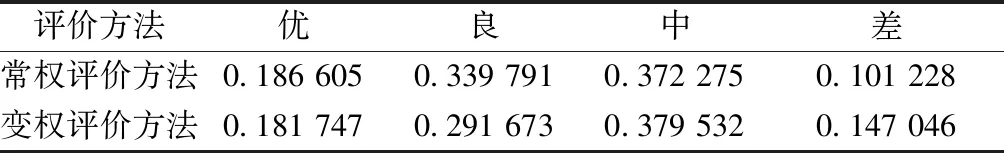

4 例证分析

4.1 指标体系构建和常权的确定

4.2 变权评价过程及评价结果

5 结论