基于指标控制的寒冷地区既有居住建筑超低能耗改造技术研究

2021-02-23郝雨杭付素娟时元元赵士永

郝雨杭,付素娟,时元元,赵士永

(1.河北建研科技有限公司,河北石家庄 050021;2.河北省建筑科学研究院有限公司,河北石家庄 050021;3.河北建研工程技术有限公司,河北石家庄 050021;4.河北省既有建筑综合改造技术创新中心,河北石家庄 050021)

0 引言

我国城镇化正处于快速发展阶段,目前既有建筑面积超过600亿m2,其中很大比例是高能耗建筑[1]。建筑总量持续增加,人民群众改善居住舒适度需求、用能需求不断增长,建筑能耗总量和能耗强度上行压力不断加大,这对做好建筑节能发展工作提出了更新、更高的要求。推进建筑节能发展,对于建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体系,推动住房城乡建设领域供给侧结构性改革,实现绿色发展具有重要的现实意义和深远的战略意义。

全国对建筑节能标准的执行率越来越高,但量大面广的既有居住建筑节能改造潜力还可进一步挖掘,即既有居住建筑超低能耗改造。既有建筑与超低能耗建筑的结合,对既有建筑的改造提升研究是一种新的探索模式,但国内外对这一领域的研究尚不充分。本次将寒冷地区既有居住建筑改造与超低能耗建筑技术结合,基于指标控制技术对既有居住建筑超低能耗改造进行研究分析。

1 既有居住建筑现状

我国2000年以前的建筑存量约42.15亿m2,其中1974~2000年建造的建筑占70%,本研究将20世纪80年代~21世纪初的建筑作为超低能耗改造技术的研究类型。此类建筑结构形式为多层砌体结构,基本无保温措施,建筑能耗高,有必要进行节能改造且节能改造潜力大。

针对这类既有居住建筑的现状进行分析归纳,主要存在以下问题:

(1)屋面。屋面主要采用钢筋混凝土空心预制楼板,基本不做保温层,建筑热工性能较差;部分平屋顶在屋面增设保温层或架空隔热层,但由于年代久远,架空层经风化、侵蚀等影响几乎没有保温效果。

(2)外墙。外墙大多采用370 mm厚实心黏土砖,20世纪90年代初期的外墙装饰层大多为清水砖墙,90年代后期的外墙装饰层大多采用涂料或墙面饰砖。大多数既有居住建筑外墙面装饰破损严重、抹灰层开裂或局部存在缺陷,建筑外墙一般没有保温隔热措施或保温层性能较差。

(3)门窗。20世纪80年代建筑的外窗大多采用平开木框单玻窗;90年代建筑的外窗基本采用不同钢框单玻窗。这2种类型窗户的气密性较差、传热系数高,不利于夏季隔热、冬季保温,使得夏季空调能耗、冬季采暖能耗都较高,不利于建筑节能。部分住户将外窗更换为热工性能、隔声性能、气密性都更好的双层玻璃窗。

(4)设备系统。供冷方式主要为分户式(各户安装分体式空调),其比例高达99%。供热方式主要有集中供热,比例高达95%以上,室内大部分采用散热器供暖系统,主要由换热站为各用户提供生活用热,热水管网采用上供下回式系统,室内温度不能调节。

2 既有居住建筑超低能耗改造技术指标优化

既有居住建筑的改造要把对住户正常生活的影响降到最低,在实施过程中,建筑细部的内容改造难度大,因此,需对既有居住建筑超低能耗改造技术指标进行优化分析。

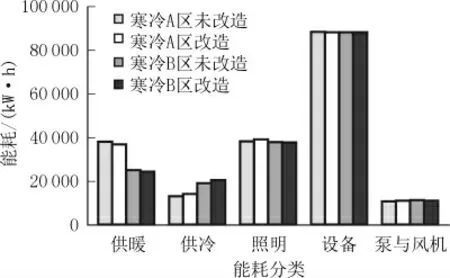

利用建筑能耗模拟软件DesignBuilder建立既有居住建筑基本模型,总建筑面积4427.3 m2,地上6层建筑,建筑总高度为19.8 m,建筑窗墙比北向0.25、东向0.03、南向0.30、西向0.02,位于石家庄地区。模型中指针的方向为正北方向,见图1。

图1 既有居住建筑基本模型

2.1 气密性优化技术

既有居住建筑的建筑主体与新建建筑不同,户与户之间墙壁开洞、建筑墙体及楼板的裂缝等处密封困难,实行超低能耗节能改造后建筑整体气密性难以达到新建建筑N50≤0.6次/h的要求。

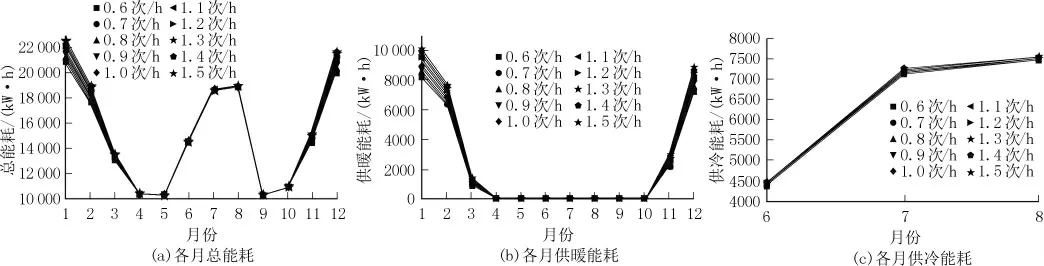

将既有居住建筑模型的围护结构热工性能要求进行设定,气密性由N50下换气次数由0.6次/h增加至1.5次/h,对模型进行各月能耗模拟,总能耗、供暖能耗、供冷能耗如图2所示,能耗增大百分比如图3所示。

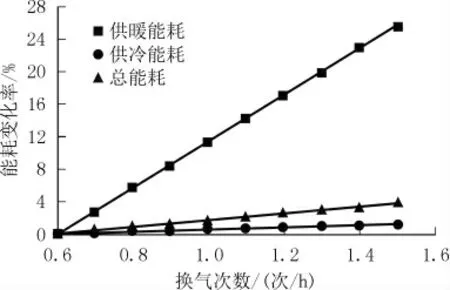

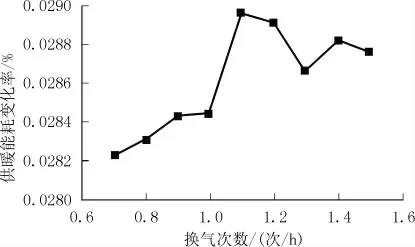

由图2、图3可见,在气密性指标N50下,换气次数由0.6次/h增加至1.5次/h时,建筑总能耗增加百分比由0.41%增大至3.73%,供暖能耗由2.82%增加至25.76%,供冷能耗由0.18%增加至1.30%。换气次数的增加对建筑能耗影响呈正比,其中对供暖能耗影响最大。对气密性N50下不同换气次数的供暖能耗增加进行分析,结果如图4所示。

图2 气密性N50 下不同换气次数基础建筑模型各月的能耗

图3 气密性N50 下基础建筑模型能耗随换气次数变化

图4 气密性N50 下不同换气次数基础建筑模型的全年供暖能耗变化

由图4可见,气密性N50下,随着换气次数的增加,供暖能耗的变化率以换气次数1.1次/h为临界点,呈先增大后减小低,换气次数由0.9次/h增加至1.0次/h时,曲线斜率最小,为0.07%,换气次数由1.0次/h增加至1.1次/h时,曲线斜率最大,为1.8%,N50=1.0次/h的总能耗比N50=0.6次/h时增加1.65%,供暖能耗增加11.34%,供冷的能耗增加0.64%。结合图3分析结果,以能耗增加变化的曲线斜率最小为控制衡量指标,参照德国被动式节能改造通用标准中气密性指标,选择既有居住建筑超低能耗改造气密性指标为N50,换气次数≤1.0次/h。

2.2 地面保温优化技术

对无地下室的地面进行节能改造,需破坏现有装修,重新施工,同时由于增加保温层、找坡层等构造,会降低室内空间的高度;对有地下室的地下室顶板进行节能改造,地下室顶部管道及室内杂物会对地下室顶板节能改造造成一定的影响。

在实际地面节能改造时,由于对原有住户的影响较大,影响了正常的生活,因此造成了超低能耗改造施工过程中极大的困难和阻力。为解决以上问题,分析地面节能改造对建筑能耗的影响程度,确定地面节能优化指标,如图5所示。

图5 既有居住建筑地面改造能耗模拟结果

由图5可见,进行地面节能改造后,寒冷A区建筑能耗增加0.40%,寒冷B区建筑能耗增加0.59%,建筑能耗变化幅度<1%,变化微乎其微。综合考虑能耗及实际实施难度,既有居住建筑地面选择不进行超低能耗改造。

2.3 楼梯间隔墙保温优化技术

楼梯间作为非供暖空间,改造时应将隔墙传热系数控制在1.20~1.50 W/(m2·K)。由于既有建筑设计年代较早,且大多为240 mm砖墙,传热系数不满足隔墙要求。入户门大多无保温功能,不满足≤1.30 W/(m2·K)的要求。但是如果在楼梯间增设保温层,会大大降低安全疏散通道的有效宽度,不能满足防火设计要求。本次以不同入住率为分析对象[2],分析不同入住率对建筑能耗的影响。

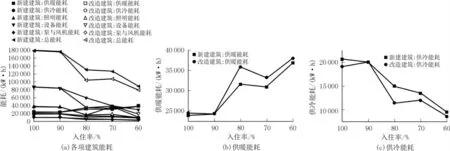

在模拟时,以入住率60%~100%为分析比例,随机减少1层、中间层、顶层的住户为计算对象,对比完全参照JGJ 129—2012《既有居住建筑节能改造技术规程》要求的建筑与楼梯间隔墙未改造处理的建筑模拟,结果见图6。

图6 不同入住率下的建筑能耗

由图6可见,入住率为90%~100%时,标准模型与改造模型的能耗模拟数据几乎重合、无差异;入住率低于90%时,由于入住率的不同,各项能耗差异凸显,供暖能耗变化明显,改造建筑的供暖能耗最高增大13.2%。根据调查研究及能耗模拟分析结果,入住率高于90%时,不存在户间传热及能耗突增的情况,因此在节能改造时,根据入住率优化调节楼梯间隔墙保温。将楼梯间作为采暖空间考虑,即楼梯间及入户门不进行保温处理,将单元门更换为被动门,建筑整体均设计改造成超低能耗建筑区域,不会大幅度增加建筑能耗。

2.4 室外地坪保温下延技术

为了保证保温层的连续性,超低能耗建筑外墙保温层一般向下延伸至冻土层以下。在既有建筑中,建筑基础埋深较浅,土方大面积开挖会造成地下土的扰动,有可能造成建筑的倾斜。同时外墙保温层向下延伸会大大增加施工难度,延长施工工期,对当地居民的出入造成较大的影响。本次对室外地坪保温下延深度进行讨论,研究地下保温下延的必要性。

以石家庄为例,常年冻土层为560 mm,室外保温下延深度一般为600 mm。所建模型没有地下室,1楼地面紧邻室外土壤。边界条件设定:室内温度设为20℃,室内空气与墙体内侧的对流换热系数为8.7 W/(m2·K);室外温度设为-10 ℃,室外空气与墙体外侧的对流换热系数为23 W/(m2·K)。冬季超低能耗建筑室内设计温度为20 ℃,受环境影响,室内相对湿度较低,约为30%左右,计算结露温度为1.91 ℃。采用有限元软件对外墙无保温措施及外保温下延深度的不同工况进行模拟,如图7所示。

图7 不同保温下延深度下的温度分布情况

由图7可见,外墙无保温时,外墙内表面温度为14.9 ℃,墙角位置温度为12.0 ℃,与室内温度相差5~8 ℃,有明显的冷风感;外墙粘贴保温材料后,外保温无下延时,外墙内表面温度高于17.3 ℃,符合DB 13(J)/T 273—2018《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》要求的温差小于3 ℃。外墙保温自0 mm向下延伸后,内表面及墙角温度逐渐升高,均高于结露温度;下延深度至300 mm后,地坪以上外墙温度全部高于13.3 ℃;下延深度至600 mm以上时,外墙温度变化幅度减慢,外墙温度高于15.4 ℃,内表面基本处于19.0 ℃左右,且不会产生结露。综合考虑热桥和结露2个方面因素,结合既有居住建筑超低能耗改造实际施工难度,在实际施工过程中可以是否结露作为主要衡量指标,室外地坪保温可不向下延伸;为了彻底消除热桥因素,室外地坪保温需向下延伸至冻土层以下。

3 超低能耗改造技术指标

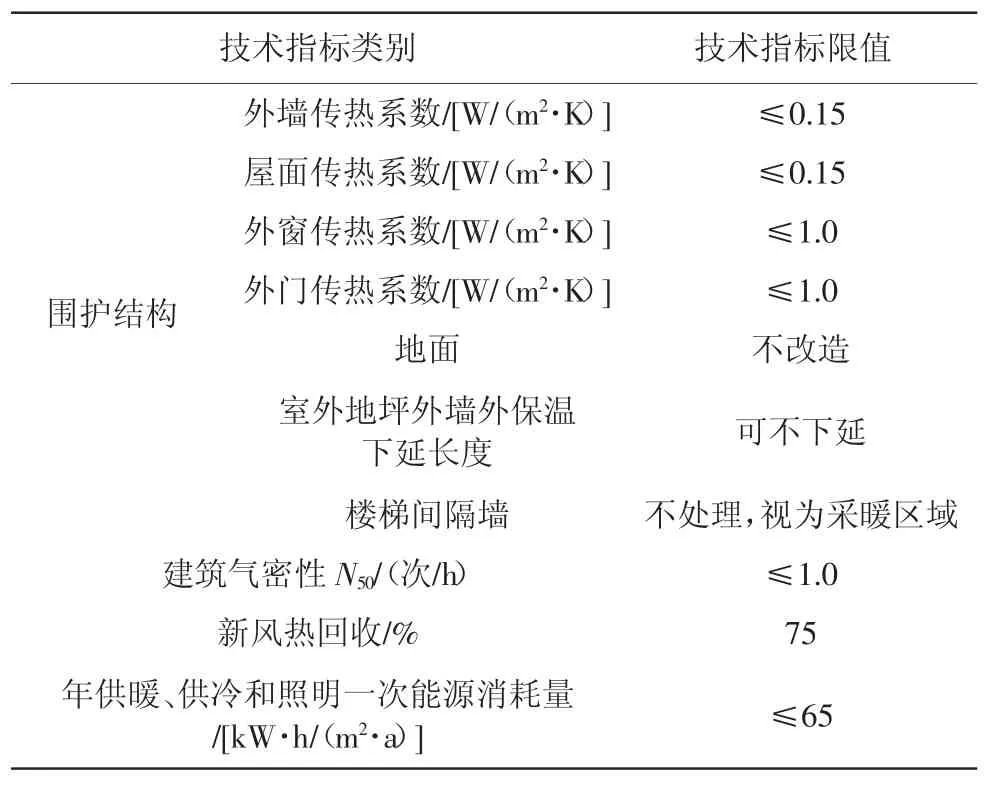

基于上述研究分析,对寒冷地区既有居住建筑进行超低能耗节能改造时,可采用表1的技术指标。

以参照模型为例,计算寒冷地区既有居住建筑超低能耗改造模型与未改造模型的建筑能耗,分析结果如表2所示。

表1 寒冷地区既有居住建筑超低能耗改造技术指标

表2 既有居住建筑超低能耗改造与未改造建筑能耗分析

由表2可见,进行超低能耗改造后,建筑年供暖、供冷和照明能耗为84 451.37 kW·h,电力与一次能源换算系数为2.6,经换算年供暖、供冷和照明一次能源总消耗量为219 573.56 kW·h,单位面积一次能源消耗量为49.60 kW·h/(m2·a),满足项目设计技术指标[≤65 kW·h/(m2·a)]要求。

考虑设备能耗没有变化,在计算时将设备能耗去掉,不进行计算分析。既有居住建筑进行超低能耗改造后,建筑总能耗为94 989.01 kW·h;未改造前,建筑总能耗为324 099.05 kW·h。进行超低能耗节能改造后,仅考虑供暖能耗的节能程度,建筑节能88.18%;考虑建筑整体能耗,建筑节能70.69%。

4 示范项目能耗监测

4.1 示范项目能耗模拟

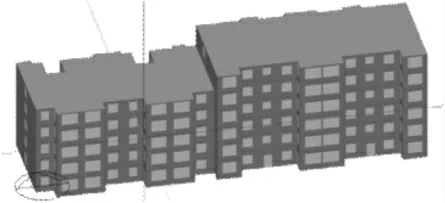

河北省建筑科学研究院2#、3#住宅楼位于石家庄市(寒冷B区),2栋住宅楼均为砌体结构建筑,2栋楼中间有10 cm的伸缩缝[3-4]。2#住宅楼建设于1988年,于1998年在建筑北侧进行了部分扩建,总建筑面积为1937 m2,5层砌体结构,无地下室。该建筑总建筑高度为14.7 m,层高为2.8 m。3#住宅楼建设于1998年,总建筑面积为3100 m2,为地下1层,地上6层砌体结构,总建筑高度18.8 m,层高2.9 m。地下1层为非采暖区,地上6层为采暖区,采暖面积为2640 m2。改造前建筑见图8。

图8 改造前建筑

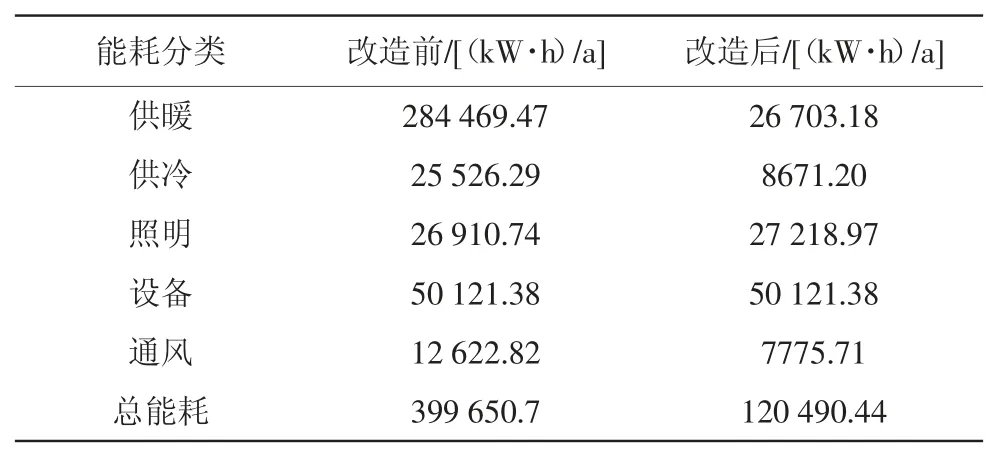

采用石家庄地区典型气象年气象数据进行模拟计算,能耗模拟模型见图9。经过模拟计算后,改造前后的建筑能耗如表3所示。

图9 能耗模拟模型

表3 既有居住建筑超低能耗改造前后建筑能耗统计

由表3可见,不考虑设备能耗的情况下,超低能耗改造前年建筑能耗为349 529.32 kW·h;超低能耗改造后年建筑能耗为70 369.06 kW·h,改造后比改造前节约能耗79.88%。若仅考虑供暖能耗,改造后比改造前可节约能耗90.61%。

根据电与一次能源转化系数为2.6,改造后总供暖、供冷和照明的一次能源需求量为35.56 kW·h/(m2·a),满足寒冷地区既有居住建筑超低能耗改造技术指标的要求。

4.2 能耗监测

4.2.1 供冷能耗

选择13户住户对其进行电表电量监测,监测日期从1919年5月30日~8月28日止。根据用电量分析统计,将5月30日~6月14日数据作为非空调期基准用电量,6月14日~8月28日数据作为空调期用电量,如图10所示。

图10 住户用电量趋势

对监测数据分析发现,非空调期每户每日平均用电量为4.68 kW·h,空调期每户每日平均用电量为8.42 kW·h,实际调查研究和多方问询,超低能耗改造后,用户的空调开启时间约为7月1日~8月20日,2栋楼共计44户,空调期总的空调用电量为8237.91 kW·h。供冷能耗的模拟值为8671.20 kW·h,供冷能耗实测值与模拟值误差为5.2%,供冷能耗基本吻合。

4.2.2 供暖能耗

与模拟计算的耗热量指标相比,2#住宅楼计算耗热量指标为5.02 W/m2,实际用热量指标为5.53 W/m2,耗热量误差值为0.51 W/m2,误差波动为10.2%;3#住宅楼计算耗热量指标为4.21 W/m2,实际用热量指标为3.93 W/m2,耗热量误差值为0.28 W/m2,误差波动为6.6%。2#、3#住宅楼耗热量指标实际值与计算值基本吻合。

5 结论

根据寒冷地区气候特征和既有居住建筑的现状分析,开展既有建筑的气密性指标控制技术、地面改造优化技术、室外地坪外墙外保温下延技术的经济性和适用性研究,基于既有建筑住户入住率对楼梯间隔墙保温技术调节优化,建立了一套适用于寒冷地区既有建筑超低能耗节能改造的技术指标。

将技术指标进行示范项目的创新应用,其改造效果符合寒冷地区既有居住建筑超低能耗改造技术指标要求,寒冷地区既有居住建筑超低能耗节能改造技术指标具有可实施性和可推广性。