结构主义视野下的《无人生还》

2021-02-22王萌萌

王萌萌

摘要:侦探小说由于结构、情节、人物都有一定的格局和程式,所以又被称为程式文学。其线性结构一般为凶手犯案—侦探破案,遵循着一定的规律。阿加莎·克里斯蒂的作品《无人生还》,可以说是打破了这个规律,在这部小说中,没有侦探来破解案子,而是凶手藏在死者之中,自导自演了一出离奇命案,并且凶手在最后写下了自己的犯罪行为,以自杀结束。这种独特的设定必定要求作者在叙事方面别出心裁。本文用结构主义批评叙事学中叙事交流和叙述视角理论来解读这部小说,探秘悬疑成因。

关键词:《无人生还》 结构主义批评 叙事学巧设悬念

一.引言

《无人生还》讲述了一起发生在荒岛之上的连环谋杀案。八个人受到同一人的邀请来到一个与世隔绝的小岛上,一对管家夫妇接待了他们。这十个人被客厅里的留声机“指控”有犯罪行为,之后便一个一个死亡,最后无人生还。

《无人生还》打破了传统侦探小说的格式,整个案件中没有侦探,并且开启了“暴风雪山庄杀人模式”和“童谣杀人模式”的先河,整部小说充斥着极浓的悬疑色彩。事实上,侦探小说普遍分为两部分:犯罪的故事和侦破的故事。但是,《无人生还》的重点放在犯罪的故事上,只在最后一章以凶手自白的方式将案情公之于众,这与《罗杰疑案》中最后一章的设置一样。由此看来,这部小说中的案件可以说没有被侦破。传统侦探小说往往在侦探破案过程中还原凶手的作案经过,利用犯罪故事和侦破故事之间的矛盾来制造悬念。那么,《无人生还》这样一部出乎常理的侦探小说是如何吸引读者注意力的?作者又是如何巧妙设置悬念的?本文以这些问题作为出发点,利用叙事学理论,探究其悬念到底是如何布置成功的。

二.作者布置陷阱

在解读这部小说之前,先来了解一下普通侦探小说的原则。根据S.S.Van Dine的侦探小说准则,作者必须让读者了解文中侦探所知的所有线索,并且侦探不能用其他超自然方式破案。通俗来讲,就是作者要将犯罪现场、凶器、人物关系等等都告诉读者且不能隐瞒。那么,如果将这些都告诉读者,侦探小说何以吸引众多读者呢?这就要求作者在告诉读者的过程中做点“小手脚”,即运用一定的叙事策略。

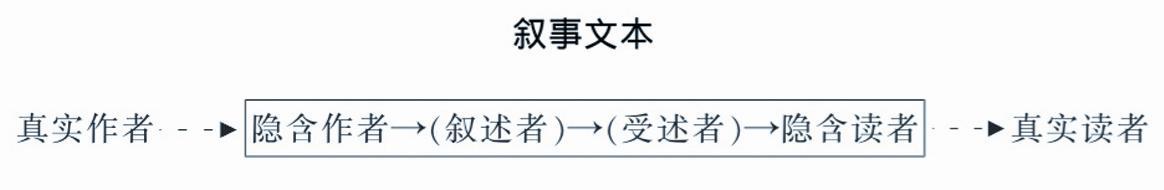

在侦探小说中,作者要将所有的信息告知给读者,但同时又要给读者设置陷阱,那么就需要运用一些叙事策略来达到目的。作者是如何进行这一步的呢?要搞清楚这个问题,首先要了解叙事交流中关于隐含作者、隐含读者的理论。1978年,美国叙事学家查特曼在《故事与话语》中提出了叙事交流图[1]。

布斯在《小说修辞学》中提出了隐含作者的概念,他认为这个概念的定义既涉及作者的编码又涉及读者的解码,隐含作者是真实作者创造出来的(隐含作者并非真实作者,隐含作者有可能是文本中表现出来的叙述者)。在侦探小说中,真实作者会创造出一个隐含作者,因为真实作者需要遵循原则将所有线索告知給读者,但隐含作者却不受这条原则的限制,即隐含作者会将案件经过有选择地叙述出来。基于这个前提,所谓隐含读者,就是隐含作者心目中的理想读者或者是文本预设的读者,强调的是作者的创作目的和体现这种目的的文本规范。侦探小说中的隐含作者会将凶手犯罪手法隐藏起来,并且预设出的隐含读者不会发现这一点还会完全遵循隐含作者的思路,这样一来就可以说明侦探小说的作者是如何运用叙事策略在一开始就做好了布置“陷阱”的前提。当真实的读者阅读文本时,会不自觉将自己带入隐含读者的位置,只能看到作者想让读者看到的犯罪过程,也就是说读者会按照隐含作者的预设跟随着情节,走向作者布置的“陷阱”。

三. 读者走向陷阱

(一)叙述者的变化

当读者被隐含作者“牵着鼻子走”时,就看不到隐含作者隐藏的部分——凶手犯罪的具体手法。但作者要在文本中做到这一点也不简单,还需要采取一些叙事技巧。在上文的叙事交流图中,还有一个叙述者和受述者的概念。叙述者是信息发出者,受述者是信息接收者。叙述者是整合为隐含作者的其中一种透视角度,不同于隐含作者,叙述者可以直接出现在作品中。在叙事作品中,叙述者不一定都有人格化特点,即便人格化,也存在差异[2]。在侦探小说中,叙述者是跟随隐含作者的,负责将隐含作者所创造的文本“讲出来”。大多侦探小说是将侦探或侦探的助手作为叙述者——讲故事的人,在隐含作者理论支撑的前提下,读者对于侦探是怀有信任感的。因此,读者对于“侦探”所代表的“讲故事的人”这一角色也是怀有信任感的。当读者形成这种思维定式后,作者在“讲故事的人”身上做一点变动就会造成出其不意的效果。比如,阿加莎在1925年发表的《罗杰疑案》中,讲故事的人恰恰是凶手,而且是在最后一章里面以自白的方式将之告知给读者,这就使得读者在文本阅读中并没有对讲故事的人起疑,并且在真相大白后受到极大的震撼。由此可见,叙述者的身份变化在侦探小说这类文本中会产生巨大的影响。因此,读者在阅读作品时,不仅要解读叙述者叙述的内容,还要判断叙述者的话语是否正确。一旦读者无法确定一篇侦探小说中哪些人是无辜的,哪些人是犯罪嫌疑人,那么读者在整个阅读过程中将会被悬疑的乌云笼罩。

《无人生还》更是将这一策略发挥得淋漓尽致,这部小说全篇采用第三人称叙述,只有在最后一章里用了第一人称回顾性叙述。第三人称叙述的优势在于不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容,而且以第三人称来叙述故事或人物,可以有一个更客观的角度,作者也可以以这种叙述方式来表达自己的观点并且让读者认为是客观可信的。在第一章中,作者分别对每个人被邀请至士兵岛的原因进行第三人称叙述,通过开篇八个人的自白,向读者暗示这些人的可信度值得怀疑。读者便可得知,这八个人都存在问题,可以说都有秘密,其中几个人更是有嫌疑做过违法的事或卷入过死刑案中。每个人都是叙述者,每个人的身份都存疑,到底谁才是侦探是好人,还是说在座的八个人都参与了犯罪?

到此,一个简单的开场就使读者已经踏入作者营造的悬疑氛围了,而这一切,仅仅是因为小说开篇变动了叙述者的身份。

(二)叙述视角的变化

除了叙述者的变化,阿加莎在这部小说中还将叙述视角的变化运用得淋漓尽致。叙述视角指叙述时观察故事的角度。同一个故事,叙述时观察角度不同,会产生不同的效果。叙述视角理论不仅仅局限于小说文本,自诞生以来经过不断地发展,也对电影和其他媒介有所关注[3]。

首先,“叙述者”和“感知者”是要区分开来的,这一区分可以帮助理解叙事视角的概念。叙述者是用“嘴”讲故事,感知者是用“眼睛”看故事。以小说中的一段叙述为例:

“她站起来,在房间里心神不宁地走来走去。这是一间完全按照现代风格装修的卧室,无可挑剔。镶木地板干净得发亮,地板上铺着洁白的地毯。墙壁是浅色调的,墙上挂着一面大镜子,……镜框里裱了一张很大的羊皮纸,纸上写着一首诗。她站在炉台前读这首诗。”[4]

这段文字采用的是第三人称来进行叙述。“她站起来”“她站在炉台前”都是外视角中的选择性全知视角,此时的感知者,也就是“看到她心神不宁的人”则是读者,是阅读这个文本的“我们”。而当“她”观察房间结构时,叙述视角悄悄发生变化,此时则采用了固定式人物有限视角,用“她”的眼睛来感知这个房间,感知者变成了“她”。于是,在这段文字中,叙述者没有变化,但感知者却发生了变化。这就是叙述视角变化产生的影响,当这一变化运用在侦探小说中具体的犯罪过程中,产生的影响至关重要。

那么,对文本进行具体分析的方法,有助于继续探究一下《无人生还》这部小说中的叙述视角是如何悄然变化的,探索作者是如何设置“陷阱”的。具体操作方法为根据最后一章的自白书进行倒推,找出这起案件中的关键情节转折点(也就是凶手杀死这十个人的时刻),用视角转化的理论解释作者是如何“致盲”读者的(在此仅选择部分人物死亡片段進行分析)。

布伦特小姐。法官在自白中写道:“早饭时,趁着给布伦特小姐第二次倒咖啡的时候,我把曲砜那放到她的咖啡里。我们把她独自留在餐厅,过了一会儿,我趁机溜回去——她当时几乎已经失去了知觉,我轻而易举地把强氰化钾注射进她体内。招来黄蜂助兴这件事,我承认自己有些孩子气,但是我喜欢让每个人的死法和童谣里的小士兵相同。”[5]

回到之前的文本中:

“这顿早餐的气氛与昨天完全不同。”

“我给你倒些咖啡吧,布伦特小姐?”

“维拉小姐,你要火腿吗?”

“再来片面包?”[6]

作者采用对话体的方式,隐藏了说话的人。读者只知道有个人在与布伦特小姐交谈。

“布伦特刚想站起来,又一屁股坐下,说:‘哦,上帝啊。

……

‘真是不好意思,我想帮维拉收拾餐具,可不知道为什么,我头晕得厉害。

布伦特独自坐在客厅里。有一阵子,她还能迷迷糊糊地听见厨房里低低地谈话声。渐渐地,头晕好多了。浓浓的困意向她袭来,似乎只要闭上眼睛就能睡着了。她觉得耳朵里有嗡嗡声,或是有什么东西在房间里嗡嗡作响。

她想起来了:似乎是黄蜂——一只大黄蜂。

她真的看见了一只黄蜂,正趴在窗户上。

……房间里好像有人……全身湿透,浑身滴水,一滴,一滴,比阿特里斯·泰勒从河里爬上来,她一回头就能看见她,但是她的头死活都动不了,她死活喊不出声。

房间里没有别人,只剩下她自己……

她听到脚步声从背后传来——脚步声很轻,轻轻地趿拉着走过来……

窗户上,黄蜂嗡嗡地叫着……嗡嗡

此时此刻,她感到被针刺了一下。

那只黄蜂在脖子上叮了下去。”[7]

这段叙述同之前一样,“布伦特独自坐在客厅里”还属于全知视角,而之后便转为选择性全知视角,“有一阵子”之后叙述视角就变成了固定式人物有限视角,此时的感知者已经变成了“她”,读者受之影响,与“她”一起感知,只能感知到“她”感知到的事物。布伦特在神志不清时,以为是之前因在暴雨天被她赶出去而死去的女仆死而复活来找她报仇。再加上十个小士兵这首童谣的影响,“看”到了黄蜂,所以她最终认为房间里没有人,听到的脚步声也是幻觉中的那个复仇者。若此时还是全知视角,读者就能看到客厅里布伦特由于药物导致死亡的全过程,并没有什么黄蜂、脚步。作者利用选择性全知视角将读者与布伦特的感知重合,让读者以为她是死于黄蜂,因此也就隐藏了真正的死因。

叙述视角对于表达一般叙事文本的主题意义有着很重要的作用。但在侦探小说中,叙述视角的变化又承担了新的任务——迷惑读者。作者运用写作技巧,可以巧妙地为读者设置“陷阱”。对于《无人生还》这部小说来讲,因其没有侦探,所以,对于推理部分的叙述侧重较少,那么布置“陷阱”的目的就是加重小说的悬疑气氛,增加小说的趣味性。当主动权掌握在作者手中时,便可以达到自己的目的,让读者迷失在文本中。

四. 结论

利用叙事学的策略分析侦探小说,更容易把握其脉络和程式化的特点,同时能反过来对叙事理论进行阐释。《无人生还》没有传统侦探小说的“侦破的故事”,所以重点就在于凶手犯罪的过程。作者运用隐含作者、叙述者和视角的变化让读者在阅读过程中感到迷雾重

参考文献:

[1][2][3]申丹,王丽亚.西方叙事学:经典与后经典[M].北京:北京大学出版社,2010:71,80,89.重,这一切综合起来就达到了作者布置悬念的目的,使得这部侦探小说独具悬疑特色。

作者单位:大连理工大学人文与社会科学学部

[4][5][6][7][英]阿加莎·克里斯蒂著.夏阳译.无人生还[M].北京:新星出版社,2013:25-26,262,172,176.