简式穿刺内镜监视下置管技术在经皮椎间孔镜腰椎间盘切除术中的应用

2021-02-22赵理平郑国权宋锦程吴耀刚沙卫平王黎明

赵理平 郑国权 宋锦程 吴耀刚 沙卫平 王黎明

(苏州大学附属张家港医院脊柱外科,苏州 215600)

经皮椎间孔镜腰椎间盘切除术(percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)是成熟且广泛开展的主流微创手术[1~3]。PELD的关键是在神经根周围精确穿刺置管[4],因操作风险高、难度大,需常规在X线透视下进行[5],脊柱微创外科医师掌握穿刺置管过程需要较长的学习曲线[6],L5/S1节段曲线更长[7]。为提高穿刺精准度和成功率,靶向穿刺等新型穿刺技术不断涌现[8],然而穿刺精确度越高,需要连续X线透视的次数越多,增加医患辐射剂量,而且不是直视操作,仍有损伤神经根等的风险。我们探索新的建立手术工作通道的方法,2018年1月~2019年8月采用简式穿刺内镜监视下置管法行PLED治疗单节段腰椎间盘突出症122例,现进行回顾性分析,报道如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:有下肢神经根性放射痛,伴或不伴腰痛,症状体征与影像资料相符合;经腰椎CT、MRI确诊为L3/4、L4/5或L5/S1单节段腰椎间盘突出;经3个月以上正规保守治疗无效。

排除标准:腰椎不稳;腰椎管狭窄;复发性腰椎间盘突出;伴马尾综合征;需行多节段PELD;病情严重或合并其他疾病不能保持俯卧或侧卧位1.5 h以上;伴有严重心脑血管疾病、凝血障碍、感染等手术禁忌证。

1.2 方法

1.2.1 器械设备 主要有微创穿刺系统(德国Joimax公司),椎间孔镜高清成像系统(德国Joimax公司,FS6342181O),双频射频机(美国Elliquence),射频等离子电极(北京杰西慧中科技有限公司)。

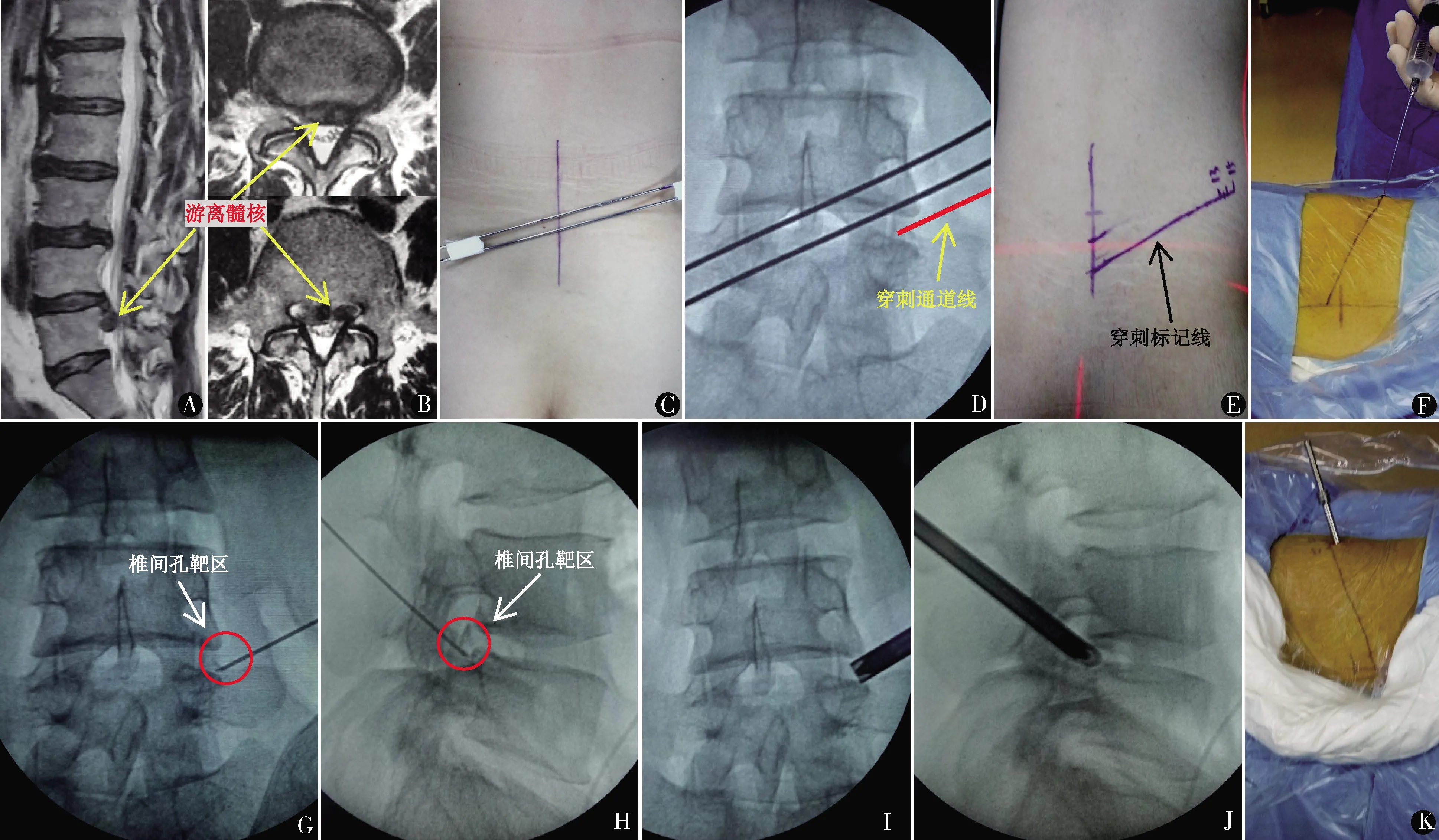

1.2.2 手术方法 局麻,俯卧位。X线透视下用克氏针体表标记棘突中线及目标椎间隙冠状位穿刺方向线(图C、D)。L5/S1间隙取自棘突中线沿冠状位穿刺线13~14 cm处为穿刺点,L4/5间隙取自棘突中线沿冠状位穿刺线11~12 cm处为穿刺点(图E、F)(根据病人体型调整穿刺点距离),L3/4间隙取自棘突中线沿冠状位穿刺线10~11 cm处为穿刺点。消毒铺巾,18 G穿刺针穿刺,沿体表标记好的冠状位穿刺线方向穿刺,X线透视见穿刺针位于椎间孔区域(图G、H)后,拔出针芯,更换导丝,再小心拔出穿刺针,于穿刺点处做0.8 cm切口,沿导丝置入3级Reamer扩张管,置入工作通道,再次X线透视确认工作通道到达目标椎间孔区域(图I~K)。经工作通道置入内镜,在内镜监视下缓慢旋转工作通道直至突出间盘。如上关节突阻挡工作通道,可在内镜监视下使用磨钻磨除部分上关节突骨质,或根据突出间盘位置调整工作通道方向。显露局部周围组织结构,摘除突出或游离的髓核组织以及增厚的黄韧带(根据椎间盘突出情况可从盘内到盘外,或从盘外到盘内),探查后纵韧带并打开,探查神经根,确认神经根减压彻底后,止血、缝合包扎切口。

专人记录术中穿刺置管时间、透视次数及手术时间,记录术后并发症。术后卧床2周,不建议严格卧床,术后第2天即可在佩戴腰围保护下适当下床活动,第3天开始床上腰背肌锻炼。术后1、3、6个月和末次随访进行腰腿痛视觉模拟评分(Visual Analogue Score,VAS)、Oswestry功能障碍指数(Oswestry Disability Index,ODI)评定,采用改良MacNab标准评定疗效。

图1 男,42岁,腰痛伴右下肢放射痛5个月,加重伴麻木1个月入院,腰椎MRI(A、B)示L4/5椎间盘右侧脱出椎管(游离型),简式穿刺内镜监视下置管法行PELD,克氏针体表定位冠状位穿刺通道(C、D),透视后标记冠状位体表投影线(E),根据体表投影线穿刺至椎间孔靶区(F~H),置入工作通道至椎间孔靶区(I~K)

2 结果

122例均顺利完成手术,穿刺置管时间7~20(13.6±6.1)min,透视3~13(6.2±5.1)次,手术时间25~80(53.7±3.7)min。均无神经、血管及内脏损伤,无硬脊膜漏等并发症。122例随访10~25(17.3±6.1)月,其中<12个月12例,12~24个月63例,>24个月47例。术后VAS评分和ODI均明显改善(均P=0.000)(表1)。末次随访改良MacNab标准优101例,良16例,可5例,优良率95.9%(117/122)。未发生椎管内血肿、感染等并发症。4例术后5~18个月复发,复发率3.3%,均使用Quadrant通道行微创通道经腰椎椎间孔入路椎间盘摘除、椎间植骨融合内固定术。

表1 手术前后VAS评分、ODI比较

3 讨论

PELD作为治疗腰椎间盘突出症的成熟微创技术,手术适应证不断扩大[9~12]。建立工作通道是PELD的第一步,难度最大的是穿刺方向和穿刺深度的把握,对于PELD经验不太丰富的术者,穿刺置管过程常需要在连续X线透视下多次穿刺调整,不但增加医患的放射暴露,也延长穿刺置管时间和总手术时间,增加周围神经、血管、内脏等损伤的风险。为提高穿刺精准性,减少放射暴露,缩短手术时间,应用SPSS20.0软件进行单因素方差分析,两两比较采用LSD有学者报道导棒飘移[13]、导航导杆[14,15]、导向器[16]、超声引导[17]和新型定位器[18]等引导下穿刺置管技术,但限于需要特殊器械设备、技术等,这些新式穿刺置管技术尚不能在PELD中广泛应用。

简式穿刺内镜监视下置管技术是在张西峰等[19]提出的“简式技术”(easy technique,ET)基础上进行改良,结合TESSYS技术[20]改变角度穿刺的方法和靶点穿刺的理念,把椎间孔区域作为穿刺靶区,穿刺至椎间孔区域后直接放置工作通道,再根据椎间盘突出位置,在可视内镜监视下调整工作通道至突出间盘靶点。因为把穿刺靶点变成穿刺靶区,扩大穿刺范围,降低穿刺难度,避免反复调整穿刺,缩短穿刺和手术时间。该技术要求穿刺角度尽可能接近间隙水平线,降低穿刺针与冠状面的夹角,利于术中根据情况调整工作通道角度,使术中操作更加灵活。尤其对高髂嵴患者,可自由地向头侧倾斜工作套管以避开髂嵴。重要的是,该技术遵循YESS技术[21]outside-in理念,可从外侧进入间盘内减压,使突出间盘自动塌陷,增加椎管内容积,从而降低神经根张力,降低术中患者疼痛感,对处理巨大椎间盘突出症或根性疼痛较剧烈的病例有较大优势。

简式穿刺内镜监视下置管技术无需特殊器械设备。术前根据CT、MRI明确责任椎间隙和椎间盘突出的位置,利用自身骨性解剖标记定位间隙水平,自患侧椎间孔区域向穿刺点斜放一克氏针,通过1~2次正位透视即可确定冠状位穿刺路径并在体表用线标记,穿刺时只需沿着冠状位路径标记线向椎间孔区域穿刺(有时需略调整矢状位穿刺方向)。穿刺成功后依次置入导丝、3级Reamer扩张管、工作通道至椎间孔区域,在可视内镜监视下通过旋转工作通道至突出的椎间盘,进行镜下切除间盘等操作。本研究结果显示该技术操作流程简单,降低穿刺置管难度,无并发症发生,保障穿刺置管安全性。

在常规PELD中,Fan等报道X线透视(34.32±4.78)次[22]和(19.98±2.69)次[23],Wu等[24]报道透视时间(127.3±29.5)s,辐射有效剂量(9.0±2.5)μSv,放射治疗有效剂量为(27.4±27.1)μSv。虽然术中医师可采取适当保护措施,长时间从事此项工作仍会累积增加辐射量,经验不足的医师接受的辐射剂量会更高。此外,术中几乎不对患者采取任何防辐射措施,因此术中X线透视对医生和患者均有较高的辐射风险。我们采用简式穿刺内镜监视下置管技术简化术中操作流程,术中透视仅3~13(6.2±5.1)次,能有效减少辐射累积量,有效保护医生和患者的辐射安全。

简式穿刺内镜监视下置管技术行PELD治疗单节段腰椎间盘突出症安全、有效,操作简单,无需特殊设备,在PELD中值得推广应用。本研究的不足:本文属于回顾性研究,没有临床对照,临床疗效说服力不强;随访时间短,尚需长期、大样本随访及进一步临床对照分析,以明确简式穿刺内镜监视下置管技术在PELD治疗单节段腰椎间盘突出症中的临床应用价值。