“于都斤”释音释义*

2021-02-22白玉冬

白玉冬

通常认为,突厥回鹘的圣地于都斤,古代突厥语作ötükän。学界对此并无异议。不过,在北周隋唐的汉籍中,于都斤又作乌都鞬、尉都犍、乌德犍(建、鞬)、郁督军等①岑仲勉《外蒙于都斤山考》(《突厥集史》下册,北京:中华收局,1958年,第1076—1084、1088页)对此进行了归纳与介绍。岑先生以为《元史》记录的鈋铁胡兰山、《圣武亲征录》记录的月忒哥忽兰也是于都斤之异名。笔者对此不敢苟同。。其中,于都斤、乌都鞬和尉都犍的第2字“都”均带有韵母uo/u,而乌德犍(建、鞬)和郁督军的第2字“德”和“督”均带有入声韵尾-k。看得出,前三者是古突厥语ötükän的标准译法,而后二者与ötükän略有出入。若按后二者反推,则其古突厥语音作ötükkän 较为贴合。即,于都斤(ötükän)存在是ötükkän 的韵尾-k 与声母k-合二为一之后的写法之可能。

在突厥鲁尼文碑文中,ötükän 写法存在以下几种:ü t k n>ötükän(暾欲谷碑)②第1碑南面第8行1次,第10行2次。此据大阪大学东洋史研究室藏暾欲谷碑拓片。,ü t ük n >ötükän(阙特勤碑)③南面第3 行1 次,第4 行2 次,第8 行1 次,东面第23 行1 次。关于阙特勤碑相关文字主要参见T. Tekin,OrhonYazɪlarɪ,Ankara,2014 所收赫尔辛基藏拓片录文第3 页第18 行,第7 页第47 行,第8 页第51、52 行,拉德洛夫(W.Radloff)拓片Ka 第3、4、8 行,拓片K 第23 行。其中,赫尔辛基藏拓片第8 页第51 行第2 个录文与第52 行(即南面第3、4行)录文作ü s ük n,当有误。,ü t ü k n>ötükän(阙特勤碑)④南面第8行1次,详见前注。,ü t ük n>ötükän(希内乌苏碑)⑤北面第2 行,东面第7、8 行,南面第4 行各出现1 次。参见白玉冬《希内乌苏碑译注》,《西域文史》第7 辑,2013年,第82、86—87、89页。,ü t ük n >ötükän(塔里亚特碑)⑥东面第3行,南面第6行,西面第1、2行各出现1次,西面第5行出现2次。参见[日]片山章雄:《タリアト碑文》,[日]森安孝夫、奥其尔编:《モンゴル国現存遺蹟·碑文調査研究報告》,丰中(大阪):中央欧亚学研究会,1999年,第168—170、172—173页。。虽然未能穷尽,但上述写法代表的是后突厥汗国与回鹘汗国的正统语音。这些碑文中,用于表达k音的文字k与ük均只出现一次,这无疑降低于都斤原音读作ötükkän 的可能性。不过,毗伽可汗碑东面第25行中,拔丝密部落的首领称号写作i D uQ T>ïduq qut(亦都护)①毗伽可汗碑文字见T. Tekin,Orhon Yazɪlarɪ所收赫尔辛基藏拓片录文第14页第17行,拉德洛夫拓片X第25行,转写与译文主要参见T. Tekin,A Grammar of Orkhon Turkic,Indiana University,1968,p. 243,275;耿世民《古代突厥文碑铭研究》,北京:中央民族大学出版社,2005年,第159页。。即,此处以一个文字uQ同时代表-uq音与qu-音。同理,ü t k n/ü t ük n/ü t ü k n 三种写法中,单一的文字k 或ük 还存在同时代表-ük 音与-kä 音的可能。

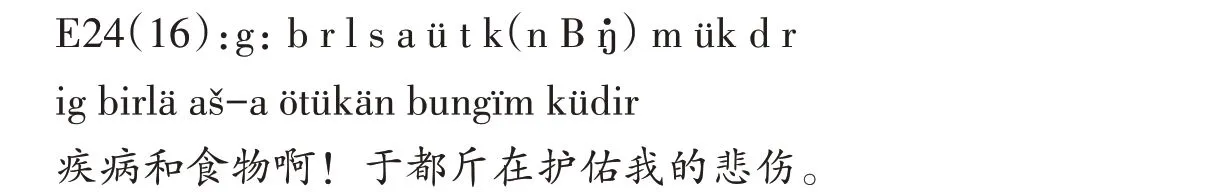

近来笔者重新释读突厥鲁尼文叶尼塞碑铭,发现赫姆奇克河东岸的卡娅乌珠(Khaya-Uju)岩刻文的第16条刻铭中出现于都斤之字样。现给出该铭文的换写、转写与译文:

关于上述刻铭,包括土耳其学者Aydin 的最新研究在内②E. Aydin,R. Alimov and F. Yɪldɪrɪm,Yenisey-Kɪrgɪzistan Yazɪtlarɪ ve Irk Bitig,Ankara,2013,pp. 68-73.,前人并未进行释读。据波塔波夫(L. P.Potapov)介绍,图瓦地区至今仍存在于都斤山崇拜③[前苏联]波塔波夫:《古突厥于都斤山新证》,原载Sovetskoye vostokovedeniye《苏联东方学》1957 年第1 期;蔡鸿生中译文载氏著《唐代九姓胡与突厥文化》,北京:中华书局,1998年,第238—240、244页。。虽然在已被解读的叶尼塞碑铭中尚未发现其他相关于都斤的记录,但于都斤之名出现于此并不偶然。上文中,句尾的küdir-,是动词küd-(服侍,照看)的正在进行时的终止形④Küd-参见G. Clauson,An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish,Oxford:Clarendon Press,1972,p. 701。。从内容不难看出,此文是对于都斤的祈祷文,küdir-转译作“护佑”更贴合文义。

关于于都斤的含义,伯希和(P. Pelliot)最早提出其与蒙古的女神ätügän(即etügen)或itügen 含义相同⑤[法]伯希和:《古突厥之“于都斤”山》,原载T’oung Pao,vol. 26,1929;收入冯承钧译著:《西域南海史地考证译丛》五编,北京:商务印书馆,1995年,第120—126页。。符拉基米尔佐夫(B. YA. Vladimirtsov)亦提议ötükän 与蒙古的地神etügän(即etügen)或ötügen 相同,都是萨满的信仰、概念和萨满的称谓⑥[前苏联]符拉基米尔佐夫:《关于古突厥于都斤山》,《苏联科学院报告集》乙编,1929 年第7 期,第135 页。此处转引自波塔波夫《古突厥于都斤山新证》,载蔡鸿生:《唐代九姓胡与突厥文化》,第235—236页。。威尔金斯(J. Wilkens)将柏孜克里克千佛洞第38 窟摩尼教壁画的回鹘语第3 条铭文释读为ötükän[w](a)xšikanč qutluγ tapmïš qy-a küyü küzädü tut·zu[n](愿女神Ötükän 保护Qutluγ Tapmïš Qy-a!),进一步佐证了上述伯希和的观点⑦译文据笔者理解。参见J. Wilkens,“Ein Bildnis der Göttin Ötükän”,收入张定京、阿不都热西提·亚库甫编:《突厥语文学研究——耿世民教授八十华诞纪念文集》,北京:中央民族大学出版社,2009 年,第449—461 页;白玉冬:《回鹘语文献中的Il ÖtükänQutï》,《唐研究》第22卷,北京:北京大学出版社,2016年,第448—450页。。现在,我们还可以加上一条,即前面介绍的E24卡娅乌珠(Khaya-Uju)岩刻文。看来,于都斤ötükän即女神之名,此概无疑。

此外,在17 世纪的罗藏丹津著蒙古文史书《黄金史》(AltanTobči)中,大地记录作etügen eke(大地母亲)⑧乔吉校注:《黄金史》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1983年,第390页注7。。在海西西整理的蒙古萨满教神歌第16曲祭火歌第12行中,亦出现etügen eke(大地母亲)⑨W. Heissig ,Mongolische volksreligiöse und folkloristische Texte:aus europäischen Bibliotheken mit einer Einleitung und Glossar,Wiesbaden:Steiner,1966,p.109.。因蒙古语etügen 的gen 可以视作ötükän 之-kän 的浊化音,认为ötükän 原始词义为大地,并由此衍生出女神之义,概无大问题。不过,按笔者此前的分析,ötükän最初的音值存在ötük kän的可能。就其中的kän是表示高等级事物的名词构词词缀而言①[德]A. 冯·加班著,耿世民译:《古代突厥语语法》,呼和浩特:内蒙古教育出版社,2003年,第52页48节。,单独的ötük 存在大地之义的可能。马合木·喀什噶里(Mah·mūdal-Kāšγārī)编《突厥语大词典》(DîvânuLuġat al-Turk)收录有ötükän,言其是邻近回鹘之地的达靼草原中的一个地名②Mah·mūd-al-Kāšγārī,Compendium of the Turkic Dialects,Edited and Translated with Introduction and Indices by Robert Dankoff,in Collaboration with James Kelly,Cambridge:Harvard University Printing Office,3 Vols,1982-1985,vol.1,p. 159.,惜未收录有ötük或ütük或ötök。其他在克劳森编《十三世纪以前突厥语词源词典》③G. Clauson,An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish,pp.46b,51ab.,拉德洛夫(W. Radloff)编《突厥语方言词典》④W. Radloff,Versucheines Wörterbuches der Türk—Dialecte,Sankt-peterburg,1893-1911,vol.1,pp.1265a,1865a.以及蒙古帝国時期编撰的词典《库曼语汇编》(Codex Cumanicus)中⑤K.Grønbech,Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus,København:Einar Munksgaard,1942.,笔者亦未能发现ötük/ütük或与其相近的词汇。

反观蒙古语材料,17 世纪的萨囊彻辰著《蒙古源流》记录成吉思汗去世后,全体臣民一直护送到叫作罕·也客·哈札儿(qan yeke γaǰar)的地方(oron)埋葬,作者又介绍,“据说,主上的金体安葬在按台山山阴、肯特山山阳的‘也客·斡帖克’(yeke öteg)的地方(γaǰar)”⑥乌兰:《〈蒙古源流〉研究》第4卷,沈阳:辽宁民族出版社,2000年,第231、601页。。上述描述还见于同属17世纪的佚名作者著《黄金史纲》。该书谈到成吉思汗死后,“有人说葬在阿尔泰山之阴、肯特山之阳名为大斡托克(yeke ötög)的地方(γaǰar)”。关于众人护送抵达之地,蒙古文写作qan yeke γaǰar-a tende kürkebei。上文中,qan yeke γaǰar-a 的尾音a 是向位格词缀,qan yeke γaǰar 与之后的指示代词tende(那里)属同位语关系。故笔者不取朱风、贾敬颜二位为qan yeke γaǰar 给出的译文“汗山大地”⑦朱风、贾敬颜译:《汉译蒙古黄金史纲》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1985年,第35、161页。,整句译作“送到了qan yeke γaǰar那个地方”。显然,《蒙古源流》与《黄金史纲》记录的qan yeke γaǰar都是同一地名,应源自成吉思汗埋葬之地。罕(qan)即代指成吉思汗,也克·哈札儿(yeke γaǰar)即大地,此处有祖坟禁地之义。这应与上引史书中记录的成吉思汗埋葬地的另一名称也客·斡贴克(yeke öteg)或大斡托克(yeke ötög)意义相同。换言之,此处öteg(斡贴克)、ötög(斡托克)与γaǰar(地、地方)词义相同。考虑到蒙古萨满教神歌中至今仍保留有etügen eke(大地母亲),上述öteg/ötög 不应是古蒙古语ötügen/etügen/ötegen 尾音脱落形式,更应是ötek/ötök 的浊化音。如是,此ötek/ötök(地、地方)与前面复原得出的古突厥语ötük 含义相同。《魏书·蠕蠕传》云:“大檀以大那子于陟斤为部帅,军士射于陟斤杀之,大檀恐,乃还。”⑧魏收:《魏书》卷103《蠕蠕传》,北京:中华书局,2018年,第2490页。人名于陟斤中,陟中古音可复原为t‘i^ək⑨陟中古音参见B. Karlgren,Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese,Paris:Library Orientaliste Paul Geuthner,1923,p.231。。则于陟斤与前面推定的于都斤最初音值ötük kän相合。不过,ötük kän这一写法尚未在回鹘语文献中发现⑩回鹘文文献中于都斤之名的归纳与介绍,详见[日]森安孝夫《ウイグルから見た安史の乱》,《内陸アジア言語の研究》第17 辑,2002 年;收入氏著《東西ウイグルと中央ユーラシア》,名古屋:名古屋大学出版会,2015 年,第21—24、43页注26;白玉冬:《回鹘语文献中的Il ÖtükänQutï》,第443—455页。,且汉字于都斤这一标记已经出现在《周书·突厥传》中。看来,在突厥成为蒙古高原主人的6世纪中叶,ötük kän之音已经出现ötük的尾音-k与kän的声母k-合二为一的现象。可以认为,在ötük kän/ötükän的汉语音译名中,第2字中带有入声韵尾-k的乌德犍(建、鞬)与郁督军,可能来自当时的某一特定群体之语音,是其原始音ötük kän的最为接近的音写。

综上,关于于都斤的语音语义,我们可以归纳如下:其最初的古突厥语音作ötük kän,其中,ötük是大地之义,kän 是表示高等级事物的构词词缀;在突厥鲁尼文碑文中,以往被转写作ötükän 的于都斤,转写作ötük kän更合原音原义。