在高中英语读后续写教学中培养学生思维品质的几个途径

2021-02-18陈明

陈明

思维品质在“普通高中英语课程标准(2020修订版)”里被列为英语学科四大核心素养之一,它强调了思维的逻辑性、批判性和创造性。思维品质的培养有助于提升学生分析和解决问题的能力。本文以一节英语读后续写教学课为例,从思维的逻辑性、批判性、创新性三个维度,探讨英语读写教学中学生思维品质的培养方法,即通过观察比较分析解构文本,培养思维的逻辑性;通过推断归纳建构文本,培养思维的批判性;通过辨识评价创新重构文本,培养思维的创造性以期抛砖引玉。

一、对思维品质的认识

1.思维品质在英语教学中的重要性

首先,英语学科核心素养中提出:学生应以主题意义探究为目的,以语篇为载体,在理解和表达的实践活动中,融合知识学习和技能发展,通过感知、预测、获取、分析、概括、比较、评价、创新等思维活动,构建结构化知识,在分析问题和解决问题的过程中发展思维品质,形成对文化的理解,塑造学生正确的人生观和价值观,促进英语学科核心素养的形成和发展。其次,培养学生的思维品质加大学生对语言文化的理解力,对英语语言规律的适应能力,可以从不同的角度去剖析英语文章的内容,增加英语思维的宽度和深度。最后,培养学生的思维品质不仅可以增加学生思维的逻辑性和批判性,学生通过发散性思维将阅读中的零散的信息重构,形成自己的思维路径图,还可以增加思维的创新性,提升学生的记忆和理解能力,增加语篇学习的深度,切实提高英语阅读的有效性。

2.思维品质的培养在教学中存在的主要问题

高中课时紧,任务重,教师对于思维品质的培养目标,培养方案如何实施缺乏深入的思考,从而很难将思维品质的培养和阅读教学设计有效结合,缺乏行之有效的思维品质培养策略。目前英语阅读教学大部分只停留在对文章信息的梳理,语言知识的讲解等浅层次的思维阶段,虽然能帮助学生更好地理解文本,但这只是低水准的文本处理和语言输入。在整个阅读教学中,学生只是信息的接受者,缺少独立思考,展开假设和论证的机会,因此很难进行深层次的思维训练去提高学生的逻辑性、评判性和创造性思维,使得学生思维品质的水平达不到“新课标”的要求,教学现状不容乐观。

3.读后续写的特点

读后续写是江苏省英语高考改革中出现的一种新的书面表达题型,要求考生根据所给的350字左右的材料和两段开头语续写出两段共计150词左右的文章。作为一种将阅读和写作紧密结合,检测高中生英语语言功底和核心素养的新题型,读后续写的目标在于以读促写,实现学生思维品质的培养和提升,让英语教学真正地为思而教,努力扩大和加强学生思维品质的广度和深度,在促进学生思与学的互动协同发展的同时,不断地提升学生的思维的逻辑性、批判性和创新性。

二、基于思维品质培养的读后续写教学探索

下面以姜堰中学、如东中学、沭阳如东中学2021届高三联考试题中的读后续写题为例,阐述在英语读后续写教学中培养学生思维品质的方法。本课例的文本选自一篇题为Adolescent Awakening(青春期觉醒)的阅读文本。该文本主要讲述小主人公Tasha在经历迷茫的青春期时,母亲通过带她去儿童收容所做义工这件看似平常但却意义非凡的小事,引导她这样一个以自我为中心的青少年由无忧无虑走向有责任感,让她懂得感恩和珍惜当下所拥有的美好事物,并学会将这些美好传递给需要的的人。与此同时,也折射出一个母亲对孩子的关爱和良苦用心。从题材上看这是一篇成长的烦恼主题下有关认识自我和完善自我的记叙文。它以生动的心理和动作描写和朴实的语言向我们渗透人生哲理,以小见大,见微知著。该文开门见山点出主题,在篇章结构上也符合记叙文的一般发展过程,即Beginning(开头)→Development(发展)→Climax(高潮)→Later Development(尾声)→Ending(结局)。

1.培养思维的逻辑性

(1)记叙文是以记人、叙事、写景、状物为主,以写人物的经历和事物发展变化为主要内容的一种文体形式。它的特点是通过生动形象的事件来反映生活并表達作者的思想情感。记叙文的解读一般遵循以下四个方面:要素、情节、细节、关键句。因此,教师可以让学生自主阅读文本,寻找涉及六要素的关键词,理顺文章脉络。

[教学片断]

记叙文的六要素,即5W和1H——who,what,where,when,why,how。因此,在教师的引领下,学生快速掌握故事发生的背景:时间:One particular summer day;地点:a children’s shelter;主人公:Tasha,Mom和children;事情起因:睿智的母亲意识到正在经历青春期的Tasha变得以自我为中心,不懂得感恩和关心他人,于是决定带她去儿童收容所做义工,而小主人公却一心想要和小伙伴结伴出游,从而引发矛盾。

当然,有时候一个文本并不具备所有的要素,可能只会涉及其中的三到四个,我们可以根据具体文本找出具体要素。只要把这几个基本要素弄清楚了,文章的主要内容也就清晰地展现在我们面前了。

(2)通过仔细推敲与比较故事发生的环境,人物的性格,心理、动作等细节随着故事情节的推动产生的变化和差异,进一步揣摩故事发生的背景和原作者的语言风格和写作意图,让创新思维有据可循,有理可依;让读后续写更贴近原文中人物的形象和性格特征,让结尾水到渠成,让学生的阅读更具逻辑性。

[教学片断]

关于写作文本的细节的对比分析

如上表所示,通过文章前半部分描述Tasha人物性格的句子的分析,一个处于青春期以自我为中心的人物形象跃然纸上,这就合理地解释了Tasha去庇护所做义工前的各种消极的心理和行为。然而通过对比分析去庇护所前后的行为和心理描写,学生能深刻地体会到小主人公在心理和行为上的变化。心情由原来的生气、苦恼到惊讶,不那么糟糕,以及最后看到庇护所孩子们凄惨的境遇而变得心情沉重。动作则由原来的不情愿、暴躁、沉默不语到关注和仔细观察。这些细节都为最后Tasha的转变满下了伏笔,也为学生对结局的合理预测打好了基础。很明显Tasha最终会在母亲的帮助下,由一个被困在自己世界里的青春期少女转变成一个懂得感恩,乐于助人的孩子,完成自我觉醒和救赎。

其次,通过该对比分析图表学生清楚地感知文本的行文风格,发现原作者擅长刻画人物的心理和动作,借景抒情。那么在进行续写的时候,他们也会注重心理、动作和环境的描写,让模仿和创新更符合逻辑,更贴近原文,实现多维度的衔接。

2.培养思维的批判性

(1)依托可视化工具,如:图形、表格、动画、符号等构建故事情节,其中学生最擅长的就是构建思维导图。学生如果可以通过讨论和小组合作学习,抓住故事的明线(情节的发展)/暗线(情感的转变),理清人物之间相互关系、矛盾、情感等以及事件发展的过程绘制一幅完整而又清晰的思维导图。这将有助于培养他们合理判断推理的能力,提高思维的评判性。

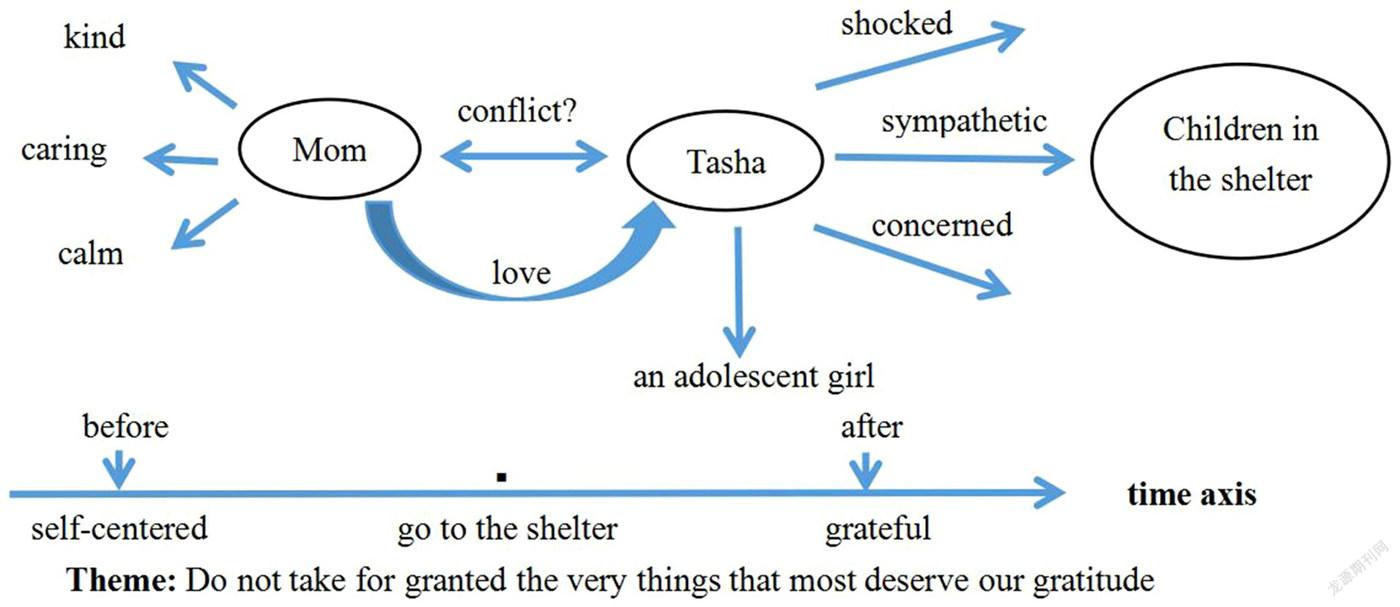

[教学片断]

如上图所示,学生有效地提取或概括文中零碎的、显性的或隐性的表示人物性格特征和变化的关键词,将这次孤儿院之行分为“到孤儿院前,到孤儿院时,到孤儿院后”,并且感悟出主人公Tasha从self-centered→shocked→sympathetic→concerned→grateful的心理历程。并在此基础上,将这些信息有序地组合在一起,构建出清晰的思维导图,最终发现该文本材料以时间发展为明线,以Tasha去收容所之前和之后的心理变化为暗线,故事的主要矛盾和主题则为(懂得感恩)。笔者认为,在阅读文本时,通过信息的再加工和重建,更加有利于学生对下文的内容进行合情合理的推测,同时锻炼了学生提炼有效信息的思维能力。

3.培养思维的创造性

(1)在进行文本阅读时,教师要有意识地带领学生对其语言进行赏析和评价,可以是某个单词,也可以是一个句子或一整段话,为创新性续写打好基础。因为语言中蕴含的人文内涵对学生精神世界的影响是广泛和深刻的。同时教师也可以引导学生将语言赏析和主题探究相结合,挖掘文本的内涵价值,培养学生审题立意的思维意识和能力。

[教学片断]

例如,教师从原文中挑选了三个句子让学生进行赏析,重点分析黑色字体部分。

Sentence 1:

Growing up,I wanted to be just like my mom. Kind and caring,she always seemed to make people comfortable in her presence.

Sentence 2:

“Sweetheart,we are going to a children’s shelter,I have been there before and I think it would benefit you,”she explained.

Sentence 3:

What a terrible life they had had before they moved here! My heart sank.

通过小组讨论,很明显Sentence 1说明了Tasha小时候的心愿:像妈妈一样成为一个善良有爱心的高情商女性,总是能让周围的人倍感舒适。由此可见真、善、美的种子早已在她心中扎根,只是在经历青春期这样一个迷茫的时期,暂时性地被遗忘。

Sentence 2作者通过母亲对女儿的称呼,去庇护所的意图和语言、动作的描写,在学生眼前展现一幅爱的画面。在面对女儿的不理解,粗鲁的行为时,母亲并没有简单粗暴地斥责或体罚,而是亲切而有耐心地解释自己的行为目的,通过言传身教,带领女儿去帮助比她弱小和可怜的孩子,成功实现了爱的传递。这不仅彰显了母性的光环,还在启发学生:解决问题需要智慧和耐性,成长也不是一蹴而就的。

Sentence 3 Tasha在目睹了浑身伤痕累累的庇护所孩子之后,其内心最柔软的部分被唤醒。“sank”一词表面上是表示内心情绪的低落,实则是主题的升华。至此,小主人公心中的恻隐之心冉冉升起,激起了她想要帮助他人的意愿。为下文第二段提到的多次返回庇护所奠定好基础。同时也促使她意识到自身的幸福——拥有一位爱她的母亲和无忧无虑的童年。从而引出文本主题——“我们要怀有感恩之心,不能认为一切都是理所当然的”。

(2)创设问题链,引导学生合理创新,续构文本。根据续写段首句,引导学生回答有关故事发展的问题链回顾文章,理清续写段落的主要情节,梳理语篇内容的推进方向并关注作者的情感变化和故事的结局,思考原文作者的写作意图,从而让学生合理地对原文进行符合逻辑的续写,实现对文本的创新续构。

[教学片断]

例如,如下,笔者就续写部分的两段首句设计了如下问题:

P1:As I was looking around,I felt a gentle pull on my shirt.

Q1:Who pulled Tasha’s shirt?Aboy or a girl?

Q1:How did Tasha reacted to the girl?

Q2:What did the girl look like?

Q3:How did Tasha feel?

Q4:Did they enjoyed the time together?

P2:I returned to the shelter with Mom several times.

Q1:Why did Tasha return to the shelter?

Q2:What did she do there?

Q3:Did she build good relationships with the children there?

Q4:What lesson did she learn from the experience?

很明显,学生依据上面的问题链,就能轻松地把握续写的内容,其中涵盖了对人物行为动作、心理变化以及外貌特征的理性推理与判断。可见教师精心搭建的支架对学生的续写思路具有导向性,启发学生在细节上紧扣原文,让学生运用批判性思维完成对原文的合理预测和再加工,使学生的创新能力在潜移默化中得到提高。

总之,从阅读文本,到理清情节,最后续写故事,“读后续写”以阅读与写作有效结合的形式,势必会将培养学生的思维品质落实到实处,最终实现学科核心素养的提高。

(作者單位:江苏省泰兴市第二高级中学)