着眼于核心知识与关键能力的作业管理

2021-02-18陈广余曹志兵

陈广余 曹志兵

摘要:针对当前教学一线存在的作业数量过多、质量不高、功能异化等问题,以沪教版九年级化学“溶液组成的表示”为例,从分析教材顺序与具体学情入手、通过梳理教学内容与学业水平、设置真实情境与作业结构、加强多维指导与及时反馈,试图为破解中小学作业管理松、总量多、质量差、指导缺、反馈慢等问题提供探讨示例。

关键词:核心知识;关键能力;作业设计

文章编号:1008-0546(2021)11-0016-04中图分类号:G632.41文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.11.004

*本文系江苏省中小学教学研究第十二期重点课题“初中化学促进深度学习的课例研究”(编号:2017JK12-ZB11)、江苏省教育科学“十三五”规划课题“范导式教学法的实践研究”(编号:B-b/2018/02/155)的阶段性研究成果。

2019年6月,中共中央国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》[1]第三项第10款中,强调“促进学生完成好基础性作业,强化实践性作业,探索弹性作业和跨学科作业,不断提高作业设计质量”,切实提高课堂教学的质量。2021年4月,教育部办公厅印发了《关于加强义务教育学校作业管理的通知》[2],更是从功能、总量、类型等十个方面对作业管理进行了规范要求。2021年7月,中共中央办公厅国务院办公厅印發了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[3],直接提出“全面压减作业总量和时长,减轻学生过重作业负担”的要求。由此可见,作业设计作为全面深化教育教学改革的重要环节,还没有得到应有的重视,一些学校或教师仍然存在作业数量过多、质量不高、功能异化等问题。如何科学地开展作业设计,本文就以沪教版九年级化学第6章第2节“溶液组成的表示”为例展开实践探讨,为努力破解中小学作业管理松、总量多、质量差、指导缺、反馈慢等问题提供示例。

一、分析教材与学情

从教材顺序的角度分析,“溶液组成的表示”主要包括三部分:一是从溶质、溶剂的角度认识溶液的组成,二是从溶质质量分数的角度表示溶液的浓度,三是初步学会配制一定溶质质量分数的溶液。这是设计作业内容的基础。教材顺序见图1。

从认知结构上看,学生在日常生活、生产中已经接触了一些典型的溶液,对溶液组成有一些经验性了解;同时,在第3章已经学过化合物中某元素的质量分数,对质量分数概念已经比较熟悉。可以说,本部分教学内容是在学生已有经验、已有认知基础上再具体、再提升的过程。因此,作业设计也应该是在关照已有经验、已有知识的基础上进行再勾连、再发展。

从学生对相关知识的掌握情况和能力的达成情况角度,我们至少应该从三个方面着手分析,一是学生在课堂教学过程中真实达到的水平层次,二是经过教与学之后教师和学生期望达到的水平层次,三是回望与本部分知识相关章节作业的达成度。这是控制作业难度、提升作业针对性的基础,同时与作业总量的控制也是息息相关。作业难度大,就是在这个角度出了问题,教—学—评就会出现严重偏差。

二、梳理内容与水平

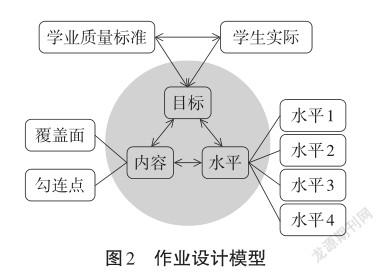

作业作为课堂教学的延伸,是课堂教学改革的重要环节,其根本任务是巩固核心知识,发展关键能力,应该“具有诊断、巩固、学情分析等功能”[4]。要提高作业设计的质量,就首先要梳理教学内容、明确教学目标、确定能力水平。目标需要兼顾学业质量标准和学生实际两个方面;内容既需要在面上做到教学内容全覆盖,又需要在点上勾连相关的已有经验、已有认知;水平应该对不同层次进行清晰界定。应对这样的要求,必须既注重夯实学科基础知识和基本技能,又注重弥补关键能力的不足。作业设计模型见图2。

根据《义务教育化学课程标准(2011年版)》和沪教版九年级《化学》教材第6章第2节,结合任教学生整体水平,梳理、确定本部分的教学内容、目标及其能力水平。教学内容、目标与能力水平见表1。

要求学生理解的知识不都是核心知识,只有那些有利于帮助学生认识身边常见物质、形成最基本化学概念等知识,才是核心知识;要求学生掌握的能力不都是关键能力,学生遇到与化学相关的问题时所表现出来的运用化学所特有思想和思维方法解决实际问题的能力,才是化学学科关键能力。结合对“溶液组成的表示”教学目标与能力水平的分析,不难得出这部分教学内容涉及的核心知识主要包括:①能够从定性、定量两个维度,正确分析常见溶液的组成,②能进行溶质质量分数的简单计算,③能进行浓溶液加水稀释的相关计算。关键能力主要是:①从质量分数的角度,结合真实情境理解溶液浓度,并进行溶质质量分数的计算能力,②能够进行一定溶质质量分数溶液配制的实验能力,③在溶质质量分数计算、溶液配制实验过程中涉及的思维能力。

三、设计情境与结构

英国教育家怀特海(Whitehead)认为:“教育只有一个主题,那就是五彩缤纷的生活。”《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出,“真实、具体的问题情境是学生化学学科素养形成和发展的重要平台”[5]。教师创设与学生真实生活体验相切合的作业情境,有助于构建真实生活情境与学科核心知识、关键能力的内在联系,为学生化学学科核心素养提供真实的表现机会。《义务教育化学课程标准(2011年版)》提供了许多可供选择的学习情景素材[6],沪教版教材也提供了无土栽培[7]等教学情境,同时,在学生日常生活中,也会接触到许许多多与溶液组成相关的情境,如:医用酒精、消毒用碘酊、生理盐水、盐水选种、海水晒盐、合金黄铜……这些都可以成为作业设计的情境资源。只有在作业设计中不断更新情境,才能促进所学知识、能力在不同情境之间实现迁移,使习得的核心知识、掌握的关键能力逐步内化为核心素养。

设计一份高质量的作业,必须强调结构。结构相当于人身体的骨架,没有良好结构的作业是很难在各部分之间增强内在联系的,有良好结构的作业则有利于从整体上达成教学目标。因此,结构设计要紧扣目标,充分发挥每一道作业的综合育人功能,利用作业结构蓝图分别从总量控制、题型结构、内容结构、能力结构,以及难度结构等方面进行整体设计。选择题题型有利于考查溶质、溶剂、溶质质量分数等概念的掌握情况,培养学生的学科思維,还能够起到控制作业总量,兼顾覆盖面、勾连点等作用;而溶液配制则适合布置实验题题型,这种题型更便于突出对实验操作能力的考查;溶液稀释等内容则适合以计算题的题型布置,这种题型更能够充分展现学生的化学思维过程,促进思维能力的提升。可以说,每一道作业有其固定的题型,但它同时与内容结构、能力结构交织在一起,不可割裂,每一道作业都应该对化学核心知识和关键能力的考查发挥其独特的价值。作业结构蓝图见图3。

例:从下图中选择适当仪器,配制60g溶质质量分数为10%的氯化钠溶液。

(1)需要称量NaCl的质量为g。

(2)量取水用到的仪器有(写序号)。

(3)10g配好的溶液中溶质和溶剂的质量比为。

(4)王同学实验操作后得到的NaCl溶液中溶质质量分数小于理论值,导致该结果的可能操作有。

结合表1,例题不光涉及Ac、Ba、Cb、Db、Ea、Ed等多个知识内容和能力水平,这是控制作业题目数量的有效方法;同时第(4)小题具有较大的开放性,不光要求学生对溶液配制的全过程比较熟悉,而且要能够自主探究每个步骤中可能出现哪些错误操作,以及这些操作会对配制结果产生什么影响,这对学生的思维过程和思维层次具有较高要求。因此,这样的作业题量较小,但对学生重点知识和关键能力的考查却是比较到位的,同时,由于完成这类习题思维量大、耗时长,这类习题的数量就要适当控制。也就是说,作业总量控制不仅是指题目数量上要进行控制,还要对完成这些作业所需的思维量进行调控。

当然,在布置纸笔作业的同时,实践性作业也是一种重要的“题型”。例如,在学完溶质质量分数之后,可以布置学生收集生活中不同溶液的标签;在学完溶液配制之后,布置学生充分利用家中常见用品配制一杯20%的蔗糖溶液。这样的实践性作业,创设了“做中学”的真实情境,学生经历搜集实践材料-动手设计方案-进行实验操作-总结反思的实践过程,这既是对课内实验知识的拓展,也可以是与化学学科相关的课外实践活动,能够与课程标准中对实践性知识的要求相匹配,也是对所学核心知识的有效应用和关键能力的有力提升。

四、加强指导与反馈

完成作业的过程,首先是对核心知识和关键能力进行运用、内化的过程,也是一个对原有认知不断进行同化、顺应的动态过程,同化和顺应是内化的两个方面。而知识的内化是很少,也很难一次完成的,并不是完全的“立刻同化”和“立刻顺应”,而是“正确概念”和“前概念”之间经过反复多次碰撞,逐步形成新的认知结构的过程。这个过程往往由于核心知识掌握不牢、关键能力运用不活等问题,就可能使学生完成作业的过程不够顺利。因此,学生完成作业,有时需要教师给予适当指导。作业难易方面,在布置作业的时候,要充分分析学生的课堂表现,对所布置作业中那些水平层次超出学生实际水平的作业,进行删减,或对关键点进行重点提醒、适当点拨;学生个体方面,可能由于勾连点知识掌握不到位,或者当堂知识掌握不到位,又或者学习能力不是很强,要考虑学生之间的这些个体差异,给予针对性的、个别化的指导,同时还可以对完成作业的水平层次、上交时间等给予差异化要求,这些是保证不同学生都得到公平发展的有力保证。

学生在完成作业的过程中,出现似是而非的错误是在所难免的。作业反馈是指教师对学生已完成的作业进行检查、评价的过程,要从“批”“评”“改”三个环节落实。“批”,就是批改,批改作为教学活动的基本环节,也是教师准确掌握教学效果的主要渠道,从学生角度来看,批改作业是让学生发现错误。“评”,就是剖析作业中错误出现的原因,以及怎样纠正这些错误,评的过程,既包括典型错误的集中讲评,更应该包括学生个体错误的沟通与指导。“改”,就是要求学生将有错误、不完善的部分进行修正,这种修正,主要由学生完成,必要时也可以在其他同学或教师的指导下完成。可以说,作业反馈就是要求学生及时发现作业错误、纠正答题偏差、更迭认知图式的过程,这个过程需尽可能缩短反馈与纠偏的时间。这样的作业反馈,既有利于增加师生之间的交流与沟通,同时也有助于构建和谐的师生关系,最终有助于核心知识的掌握和关键能力的提升。

参考文献

[1]新华社.中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见.[EB/OL].http://www.gov.cn/zheng ce/2019-07/08/content_5407361.htm,2019-7-8

[2]教育部办公厅.教育部办公厅关于加强义务教育学校作业管理的通知.[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/ A06/s3321/202104/t20210425_528077.html,2021-4-25

[3][4]中共中央办公厅国务院办公厅.关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见.[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2021- 07/24/content_5627132. htm,2021-7-24

[5]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:73

[6]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[S].北京:人民教育出版社,2012:20

[7]中学化学国家课程标准研制组.义务教育教科书化学(九年级下册)[M].上海:上海教育出版社,2020:14