新经济地理视角下京津冀区域发展差异分析

2021-02-17柯桂宏首都经济贸易大学

柯桂宏 首都经济贸易大学

一、引言

自改革开放以来,为适应不同历史时期经济发展需要而实行的不同经济政策所造成的区域发展差异问题。不断引起国内外专家学者以及政府部门的研究与思考。为促进区域经济协调发展,国家先后制定并实施了西部大开发战略、振兴东北等老工业基地、促进中部地区崛起、鼓励东部地区率先发展等战略。自2014年京津冀协同发展战略提出,京津冀区域合作进一步深化,推进经济发展也取得显著成效,但区域内部不协调不充分问题依旧突出。

围绕区域经济差异问题,国内学者从沿海与内地的差异、东中西部地区经济差距、省级间的经济差距、不同省市区内部经济差距等不同层面上运用绝对差异、相对差异等方法对我国区域差距问题进行一系列的实证研究[1]。就京津冀区域经济发展差异问题许多学者也运用不同的理论和方法进行研究。栾江、马瑞运用相对价格法测算京津冀1985—2018年的市场一体化指数,实证分析地方分权和产业结构差异对市场一体化影响,研究表明区域一体化总体显著且逐渐趋于平稳,2000年以后内部不均衡趋势显著,地方分权和地区产业结构差异尤其是第二产业总值占GDP比重的差异对京津冀市场经济协同发展产生负面影响[2];刘浩,马琳,李国平引入夜间灯光以构建GDP指数,从自然环境、基础设施及区域开发等方面量化失衡因素,从而研究京津冀发展失衡问题,结果表明,京津市郊间、京津两市和河北省之间具有明显的发展断崖现象,基础设施及区域开发的总体优劣势对经济繁荣落后显著影响,行政区划影响繁荣地区,海拔影响次之,坡度条件影响落后地区[3]。就研究方法来说,学者运用主成分分析法、空间计量分析、熵权法等对京津冀区域经济差异进行研究,张亚明等运用ArcGIS和收敛模型选取1994—2017年数据围绕京津冀县域经济空间关联性研究,京津冀区域经济增长模式属于空间误差模式,县域经济增长与其相邻地区经济增长率的随机冲击项有关,京津两地“磁场效应”导致了环京津贫困带的出现,吸附效应大于扩散效应[4]。

以上学者从不同研究角度出发,对京津冀区域经济发展差异进行细致的研究与分析。但以上研究多从造成区域差异的传统理论入手,虽然对于解释经济发展差异有很大的解释力,但并不能解释技术条件和区域自然禀赋相同的区域发展差异问题。20世纪90年代初期,由克鲁德曼等经济学家开创的新经济地理学,将空间的概念纳入到主流经济学分析当中,空间分析方法和模型工具开始成为分析地区经济差异的重要工具,“核心——边缘”模型对区域差距形成具有代表性。本文从新经济地理学的角度对京津冀区域经济发展差异的现状及其原因进行分析。

二、京津冀地区经济差异现状

(一)泰尔指数

泰尔指数是由泰尔根据熵的概念提出来的,其最大的优点在于在进行区域差异分析时可将整体差异分解成相互独立的组间差异和组内差异,采用此办法分析京津冀地区经济发展的总体差异、区域间差异和区域内部差异,目前通用的关于分组数据的计算公示为:

上述四个公示适用于两次分组模型,其中公式(1)为整体的泰尔指数,公式(2)加权组内泰尔指数,公式(3)是组间泰尔指数,公式(4)为未加权泰尔指数。公式中Y、N分别代表地区生产总值和地区总人口,Yi、Ni分别代表i地区的地区生产总值和地区总人口,Yij、Nij分别代表i地区j市(区)的地区生产总值和地区总人口。T=Tw+Tb,即总差异等于组间差异加组内差异。泰尔指数介于0到1之间,且泰尔指数越小,经济差异越小。泰尔指数等于0,地区经济差异绝对均等。

(二)京津冀地区的泰尔指数

本文从《北京统计年鉴》《天津统计年鉴》《河北经济年鉴》以及河北各市政府官网的统计年鉴中收集2006—2018年北京天津各区,河北各市的GDP、人口的相关数据测算泰尔指数,由于涉及京津冀地区的区域合并,撤县设区,样本量由2006年183个市(区)到2018年的177个市(区)。

1.总体泰尔指数

根据以上收集的数据,按照公式(1)计算京津冀地区总体的泰尔指数,按照公式(3)计算京津冀区域间的泰尔指数,根据公式(2)(4)计算京津冀内部泰尔指数。所得结果如下:

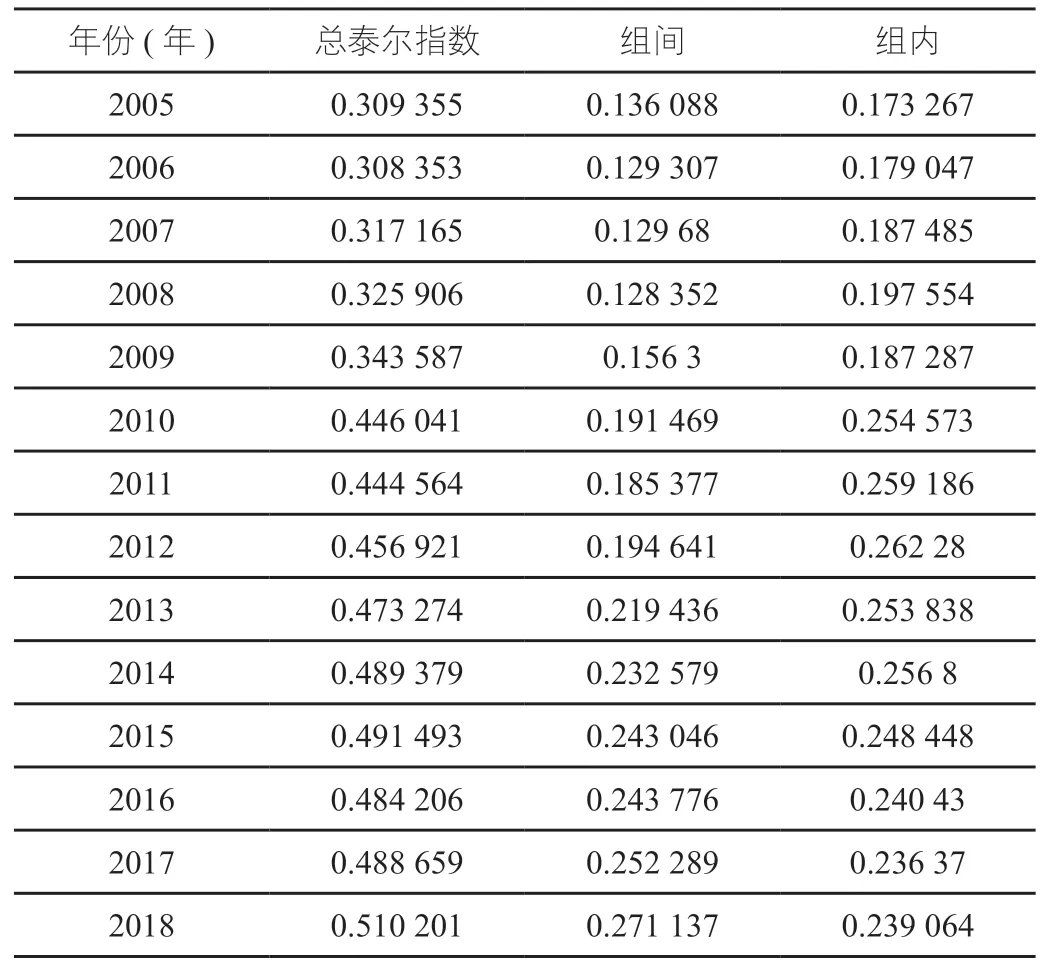

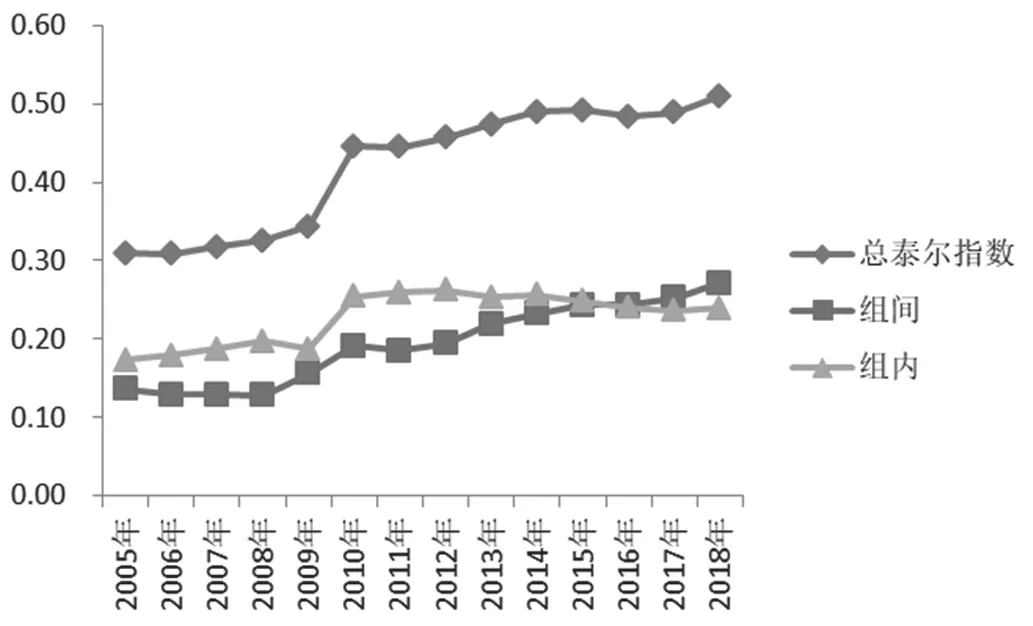

由图1和表1可以看出京津冀地区2005—2018年总体的泰尔指数整体呈上升的趋势,说明在这14年间京津冀的区域差距正在逐渐扩大,没有缩小的趋势,2005年泰尔指数最低为0.309 355,到了2018年泰尔指数增长到0.510 201,2018年的经济差异相比于2005年,增长了近2倍,其中2009年的泰尔指数到2010年的泰尔指数呈现大幅度增长,2005—2008年间和2011—2018年间泰尔指数都呈缓慢上升的趋势。2014年京津冀协同发展重大战略诞生后,京津冀区域经济差异有保持稳定甚至轻微下降的趋势,但总体差异扩大的现实依然存在。

表1 2005—2018年京津冀区域经济差异及分解

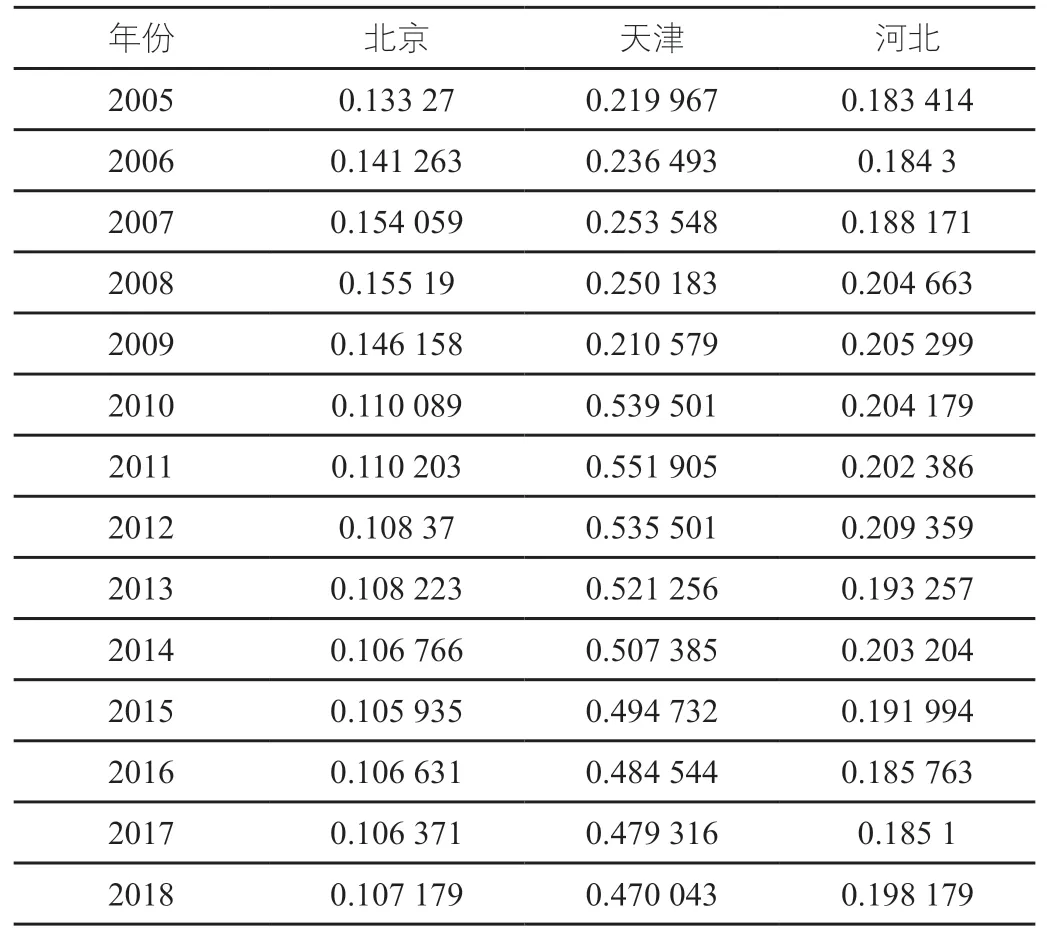

表 2 2005—2018年京津冀各自泰尔指数

从图1可以看出京津冀的总体泰尔指数和组间泰尔指数曲线基本保持一致,都是呈现逐渐上升的趋势,说明北京、天津和河北三大区域之间经济差异也在不断拉大,组内泰尔指数呈现先上升后下降的趋势,在2012年达到最大值,且在2015年之前组内泰尔指数曲线位于组间泰尔指数之上,2015年之后组间泰尔指数超过组内,两者差距不大,说明三大区域之间的差距和北京、天津、河北地区内部的差距都对京津冀区域差距问题产生了重要的影响。

图1 2005—2018年京津冀区域经济差异及分解

2.京津冀内部泰尔指数

利用公式(4)可以分别计算北京、天津、河北三地的泰尔指数,计算结果如下:

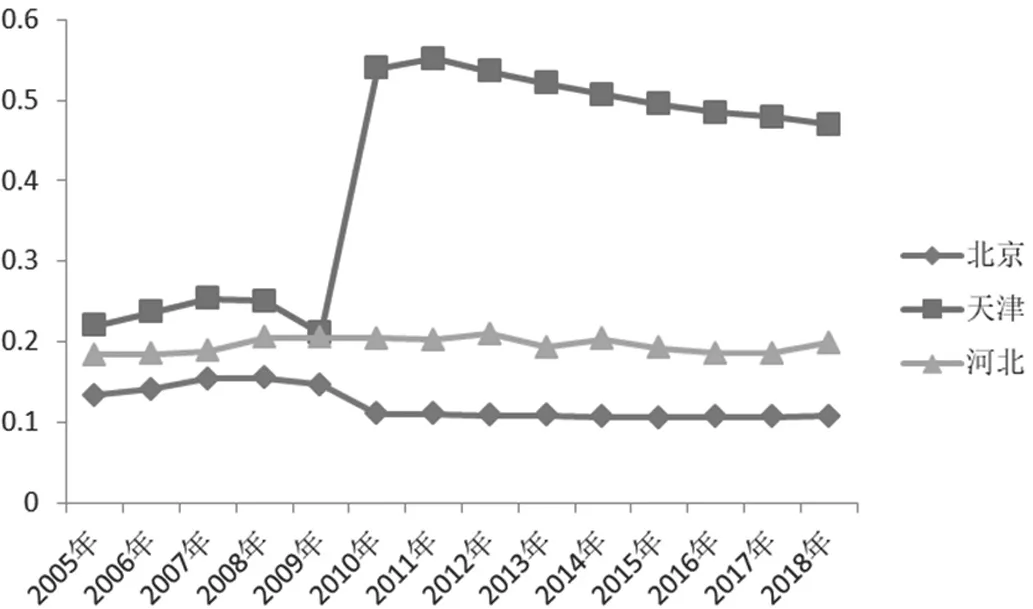

由表2和图2的结果来看,在区域内部差异总体方面,北京和河北地区泰尔指数曲线趋于平坦且有下降趋势,说明北京和河北内部经济差异在14年间比较稳定,差距逐渐缩小,但两地区的经济发展水平处于不同均衡状态,北京各区经济正处于发展时期,经济发展处于高水平的均衡状态,河北地区则处于低水平的均衡状态,总体经济水平相较于北京,经济发展落后,各市均处于落后的低水平状态,类似于“贫困陷阱”。相较于北京、河北,天津的泰尔指数的波动很大,曲线位于两地之上,说明天津的经济差异大,区域不平等的现象更加明显。

在泰尔指数上升速度方面,天津的泰尔指数上升速度要明显高于北京和天津,以2010年为转折点分为两个部分,2005—2009年泰尔指数处于较低水平,且有上升趋势,2010—2018年泰尔指数处于较高水平且有下降趋势,2009年泰尔指数为0.210 579,2010年升为0.539 501,说明一年间经济差异增长两倍之多,这与2009年撤销天津市塘沽区、汉沽区和大港区,设立为滨海新区有关,滨海新区是原先三个区的合并区,经济区域也同时增大,且是天津的重点发展区域,因此拉开了滨海新区与其他区的差距,泰尔指数忽然增大,2010年天津的经济差距也有了缩小的趋势但差距仍处于较高的水平。因此在缩小京津冀区域差距问题的研究上,天津地区内部的经济差异对总体的影响作用也是不可忽略的部分。

由图2京津冀三地泰尔指数的曲线运动趋势来看,北京和天津地区都呈现线上升后下降之后区域水平的状态,北京在2008年以前经济差距逐渐扩大,2009年以后经济差距逐渐缩小,2018年泰尔指数为0.107 179,比2005年泰尔指数还要低,说明北京2018年经济相较于14年前经济发展水平更高,差距更小,区域差距问题得到很好改善。而天津的差距问题正好相反,天津差距问题发展得更加明显了。河北泰尔指数曲线区域平稳,河北各市经济差距波动不明显。

图2 2005—2018年京津冀各自泰尔指数

(三)结论

2005年到2018年间,京津冀地区的经济差异呈现逐渐扩大的趋势,北京、天津、河北三个地区的区域之间差异也在逐渐扩大,地区内部区域差距先扩大后缩小,但缩小趋势较小,因此三地间的差距和三地内部差距都是造成京津冀地区差距的重要因素,区域间的差异对京津冀区域发展不平衡的影响成都在逐渐加强。从北京、天津、河北三地内部来看,天津内部差异最明显,虽有下降趋势,但经济差异仍处于较高的水平,说明天津的区域差异可能是京津冀区域内部差异的主要来源,北京天津内部差异处于较低水平,对京津冀区域内部差异相较于天津来说影响不显著。

三、新经济地理学视角下区域差距的理论分析

克鲁德曼1991年发表的“规模收益递增与经济地理”标志这新经济地理学的诞生,为强调地理的作用借鉴了克罗农的哲学中自然客体分类“第一自然”和“第二自然”的概念,“第一自然”区域差异是经济活动的外生因素,例如自然资源禀赋、地理位置(中心位置、在海上、河流、山区的位置)和地缘政治因素,“第二自然”内生的经济过程导致经济活动的区域分布非常不均衡,解释了初始条件完全相同的两个均质区域,如何通过自身的发展一个成为经济集聚且相对发达的区域,另一个成为外围区域。由新经济地理的理论,造成京津冀区域发展的原因主要有:外部扰动因素、路径依赖效应、运输成本导致的空间结构转变的循环累积因果效应,最终形成“中心——外围”结构[5]。

(一)外部扰动因素

两个对称的均质区域,初始状态下经济活动出于均衡状态,一个偶然因素的冲击,会使一个区域的产业规模扩大,企业规模经济愈加明显,贸易成本和中间品的运输损耗降低从而吸引更多企业集聚,从而打破原有均衡,引起本地市场效应和路径依赖效应,而偶然因素中地方政府对经济活动和市场的干扰尤为重要。地方政府通过产业政策、税收竞争、土地优惠等招商引资政策直接影响经济集聚过程,通过基础设施建设、财政支出等间接影响经济集聚过程[6]。

地方政府行为对京津冀地区经济活动影响尤为明显,北京的首都效应就是政府效应。京津冀协同发展战略上升为国家战略后,尽管国家成立了相应的领导和推动机构,但仍无法根除行政壁垒所导致的地方保护主义,长期以来京津两地在教育、医疗、社会保障等公共服务方面在京津冀三地甚至全国占据绝对优势,由户籍制度所到来的优质公共服务的福利化供给更会加剧人口、资源、劳动力向北京集聚。与长三角、珠三角相比,不仅由城市体系断层式结构,更出现环北京贫困带的现象,市场力量发展滞后,国有企业占据主导地位,使得资源配置的行政干预过大,资源不能完全自由流动,加大了北京非首都功能疏解的难度[7],由此形成以北京、天津为核心,河北为外围的结构,加大京津冀地区的区域差距。国家政府推动滨海新区的形成,使得天津其他区相较于滨海新区不管是地区面积、人口,还是政策倾斜方面,都有很大差距,使得天津的经济差异突然扩大,且一直处于较高水平无法消除,从而对京津冀地区整体的经济差异产生重要影响。

(二)路径依赖效应

由先发优势所引起的某种经济活动的长期集聚过程。克鲁德曼的理论是围绕规模经济展开的,在规模收益递增和不完全竞争的情况下,厂商主要根据自身效用最大化和地理偏好选择生产区位,而随后的厂商选择生产区位的地理位置会受到第一家厂商或者其他厂商的影响,逐渐形成“路径依赖”,除非有极大的反向因素干扰,则经济会保持原有的路径运行。例如,工业部门,当规模效应显著、运输成本低、足够大的工业份额时,具有差异化特征和报酬递增的工业部门就会集中到需求更大的区域,报酬递增产业在该区域的产出比重会超过该区域对该产业的需求比重,需求上升导致产出更大比例增加,由此带来的规模经济产生的正外部性会使该地区的工人实际工资上升和产品价格下降,由此吸引更多的工人企业到该地区,过程不断强化最终使得工业部门集中在该地区,使其他地区边缘化。

这个理论就更加容易解释京津区域和河北区域为何区域差距仍然在不断扩大,由于规模经济的作用,北京、天津地区由于历史优势和政策优势,使得工业企业和人口向其集聚,使得京津地区生产规模增加,产生规模经济,使得京津地区的产品价格比河北地区低,工人的实际工资水平高,吸引更多企业向内集聚。尽管由于集聚作用使得北京出现地租上升、人口压力极大、环境问题明显等大城市病问题,但规模经济效应仍十分明显,集聚效应大于扩散效应,极化效应明显,加大区域间的差距,从而使得京津冀的区域差距问题仍十分显著。

(三)运输成本导致的空间结构转变

在存在运输成本的前提下,假设不具有绝对优势、比较优势及自然禀赋等先天优势,对于生产者来说,为充分利用企业的规模效应,生产产品的种类越少越好,对于消费者来说,为获得自身效用最大化,则要求产品种类越多越好,这种两难冲突结合运输成本就可以将产品的种类及其地理空间分布内生化。运输成本较高时,厂商之间的斥力占据主导地位,经济分散在经济空间,经济差距较小,甚至不存在经济差距。随着现代通信技术和高速铁路的不断发展,运输成本越来越低,加强了经济一体化程度,使得厂商之间的吸引力不断加强,当运输成本下降到一个临界点时,经济活动就会向某一区域聚集,市场规模逐渐扩大,区域差距也就不断拉大[8]。一个规模逐渐扩大的统一市场能够解决上面的两难冲突问题,由于市场规模的扩大厂商可以充分利用规模经济效应,同时还能满足消费者对于多样化产品的需求。随着运输成本的进一步降低,厂商间的吸引力就会减小,排斥力增大,从而又使经济活动分散在区域内部。这种吸引力和排斥力的此消彼长是由集聚收益和拥挤成本决定的,当集聚所带来的规模经济效益大于拥挤成本,吸引力大于排斥力;过度集聚加剧要素市场和产品市场的竞争时,集聚的外部经济效应效益损失,排斥力大于吸引力,厂商会重新选择区位。

由于北京厂商的过度集聚所导致北京土地价格上涨,环境污染,拥挤成本逐渐升高,为解决北京大城市病问题而实行的非首都功能疏解也没有取得显著成效,说明此时厂商聚集于北京有利可图,聚集所带来的外部经济效应大于拥挤成本,从而进一步吸引河北等落后区域厂商更进一步向北京聚集,最终形成“中心—外围”结构,加大京津冀地区经济差异。

四、政策建议

克鲁格曼等人所开创的新经济地理学为研究地区间经济差异问题提供了很好的理论依据和分析框架,本文运用泰尔指数分析自2005—2018年京津冀区域经济差异现状,发现京津冀地区经济差异呈现逐年增大的趋势,三大区域内部和区域间的经济差异问题明显,从新经济地理学的角度分析了造成京津冀区域经济差距问题的原因,通过以上研究分析给出一些政策建议。

打破京津冀地区间的行政壁垒,“两市一省”的行政分割导致的行政主导型经济特征成为阻碍协同创新的桎梏,由于产业对接的障碍和公共服务的巨大落产导致京津冀地区发展的不平衡不充分问题十分严重[9],消除一切由户籍制度所带来的教育、医疗等基本公共服务便利,促进社会公平,打破外部干扰效应即政府作用所带来的区域经济差异问题。

对不同的区域采取差别化的经济政策,新经济地理学特别强调政府的作用,要想打破原有厂商的路径依赖效应单纯依靠市场的力量远远不够的,政府依据不同地区采取不同的财政政策,对落后区域采取更大力度的政策支持和财政支持,对进驻企业采取减税免税的优惠政策,引导厂商向欠发达区域聚集,改变原有厂商只向发达地区集中的路径,从而带动地区的经济发展,缩小经济差距。

综上所述,加快完善京津冀地区交通一体化进程,让京津冀地区的消费者和厂商尽快体验交通所带来的实惠和便利,缩小运输成本,利用北京大城市病所带来的拥挤成本上升,排斥力增大,加大天津、河北地区的吸引力,积极鼓励北京地区部分厂商向河北、天津地区转移,运用交通一体化所带来的运输成本降低,增加企业的经济效应,缩小地区差距。■