跨性别运动员参加高水平体育比赛的科学思考

2021-02-17田野

田 野

(深圳大学 师范学院,广东 深圳 518060)

在第32届夏季奥运会上,新西兰43岁变性运动员劳拉·哈伯德(Laurel Hubbard)参加女子举重87 kg以上级比赛,虽然抓举3次试举失败,没有比赛成绩,但作为全球首位由男性变为女性参加奥运会女子比赛的跨性别运动员,劳拉·哈伯德依然引起了媒体的关注和体育界的争议(中国新闻网,2021)。2021年4月,我国63名女运动员联名发出的《关于恳请严查“两性人”参加全运会田径女子比赛的倡议书》,再次将跨性别运动员参加女子体育比赛的话题推向媒体与公众(瑜说还休,2021)。

本研究中的跨性别运动员包括变性运动员、两性运动员。变性运动员是指性别身份与出生时确认(或分配)的性别不同的运动员;两性运动员是指同时具有男女两性生殖器官及性征的运动员。由于跨性别运动员参加男子体育比赛并无严格规则限制,因此,本研究主要讨论跨性别运动员参加高水平女子体育比赛相关问题,如劳拉·哈伯德属于变性人参加奥运会女子比赛;南非运动员卡斯特尔·塞门亚被认定为“生物学男性”参加女子比赛。目前,跨性别运动员参加女子体育比赛争议的焦点在于:跨性别运动员参加女子体育比赛是否有足够的科学依据?由男变女的跨性别运动员变性前的男性运动优势在性别重整手术或激素治疗之后是否会完全消失?如何解释跨性别运动员参加女子体育比赛中包容性与公平性关系?跨性别运动员参加女子体育比赛是否体现了男女平等?是对跨性别运动员的包容?还是对女性运动员的伤害?是可接受不公平?还是不可接受不公平等等(姜熙等,2020;Hilton et al.,2021;Ingram et al.,2019;Sailors,2020;Takemura,2020)。

跨性别运动员参加高水平女子体育比赛,表现的是一种社会学现象,考量的是伦理层面的行为规范,反映的是深层次的科学问题。本研究在综述运动员性别检测与技术发展进程基础上,回顾两性运动员、变性运动员参加女子比赛的重要事件,分析国际体育组织关于跨性别运动员参加女子比赛规则演变,重点讨论跨性别运动员参加女子体育比赛的人体形态生理学、伦理学、社会学等科学问题,提出跨性别运动员参加女子体育比赛的未来走向。

1 跨性别运动员相关术语

鉴于有关跨性别运动员领域中英文相关术语的解释并不十分一致,经参阅相关文献,对本研究中跨性别运动员的相关术语进行界定(Deutsch,2016;Ingram et al.,2019)。

性别(sex,gender):指人体出生时,根据性染色体、外生殖器和生殖腺体(或性器官)确定的性别特征。“sex”更侧重于性别的解剖、生理学特征;“gender”则在解剖、生理学特征基础上,同时包含性别的社会学属性与自我意识。

性别认同(gender identity):指个体内在自我感受或基于个人体验认同的性别,这种感觉或认同可能与出生时的性别相匹配(即顺性别),也可能与出生时的性别不匹配(即跨性别)。

两性人(intersex people):又称中性人、雌雄同体人,是指同时具有男女两性生殖器官及性征的个体,或者是出生时,不能依据生殖器官、染色体和/或激素特征,直接归类为男性或女性的个体。

变性人(transgender):指性别身份与出生时确认的性别不同的个体,或是性别认同与出生时确认的性别不同的个体。变性人一般通过性别重整手术或激素治疗等方法改变出生时确认的性别。

变性女性(transgender woman):指出生时认定为男性,通过性别重整手术或激素治疗变为女性的个体。

变性男性(transgender man):指出生时认定为女性,通过性别重整手术或激素治疗变为男性的个体。

非变性人(cisgender,CISEXT):指性别认同与出生时性别相同的个体。

2 运动员性别检测与技术发展进程

自1900年巴黎奥运会设置女子比赛项目以来,女运动员参赛资格问题就一直备受关注。早期,人们关注的重点是女性运动员性别检测,限制两性人参加女子体育比赛。1948年伦敦奥运会,国际奥委会(International Olympic Committee,IOC)要求各队医生对女运动员进行医学检查,证明女性身份后,才能参加女子项目比赛(Heggie,2010)。

1966年在布达佩斯举行的欧洲田径锦标赛上,首次由专业医生小组对所有参赛女运动员进行强制性别检测,外生殖器作为验证女性运动员的依据(Fox,1993)。1966年金斯敦英联邦运动会、1967年温尼伯泛美运动会、1967年基辅欧洲杯田径赛,同样采用上述方法检测女运动员性别。然而,这种检测方法的缺点是运动员需要脱掉衣裤,暴露外生殖器,让女运动员感到羞辱,难以接受(Heggie,2010)。

在1968年格勒诺布尔冬季奥运会上,IOC启用了巴尔体测试(Barr body testing)验证运动员性别(Hay,1972;Simpson et al.,1993)。具体方法是从运动员面颊内侧刮取细胞,在显微镜下检测性染色体,XX型染色体作为验证女运动员的依据。1968年墨西哥城奥运会上,延续巴尔体测试方法判定女运动员性别。

巴尔体测试避免了运动员的羞辱感,但最大问题是可靠性差,存在“错判”或“漏判”等误判情况(de la Chapelle,1986)。

巴尔体测试的“错判”主要表现为具有女性性征的运动员由于染色体异常,不能确定为女性身份,无法取得女子比赛资格。主要包括:1)患有特纳综合征(Turner’s syndrome)女性,只有 1条 X染色体(XO 型)(Sullivan,2011);2)具有男性染色体(XY)特征的女性,其外生殖器为女性,对睾酮等雄性激素具有抵抗,表现为雄激素不敏感综合征(androgen insensitivity syndrome,AIS);3)性腺发育不全女性(46,XY),未形成功能性睾丸,不会产生男性水平的雄性激素(Sullivan,2011)。具有上述染色体异常的运动员与XX染色体女性相比,并不具备运动能力优势,却因“错判”而不能参加女子比赛。在IOC实施巴尔体检测过程中,至少有13名运动员因未能通过检测而被取消女子比赛资格,但其中大多数又被恢复了女子比赛资格(Carlson,1991;Genel,2000)。

巴尔体测试的“漏判”主要表现为具有男性性征的运动员,巴尔体测试为女性,可以参加女子比赛。主要包括:1)患有克氏综合征(Klinefelter’s syndrome)的男性,先天性睾丸发育不全,XXY型染色体;2)患有先天性肾上腺增生症(congenital adrenal hyperplasia,CAH)和雄激素分泌性肿瘤的女性,体内雄性激素水平高,肌肉发达,表现出明显肌肉力量优势,但性染色体为XX型(Ferguson-Smith,1998;Stephenson,1996;Sullivan,2011)。

1990年,国际田径联合会(International Association of Athletic Federations,IAAF)召开包括遗传学、儿科、内分泌学、心理学等不同领域的专家会议,讨论运动员性别检测问题。专家们认为,鉴于在兴奋剂检测取样过程中,兴奋剂检察官全程监督运动员取尿过程,运动员几乎没有伪装性别的可能;同时,紧身的运动服装也使运动员不可能男扮女装(Simpson et al.,1993),建议停止女运动员性别检查(Ljungqvist et al.,1992;Warren,2003)。

1992年,IOC在阿尔贝维尔冬季奥运会上采用聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)检测方式确定运动员性别,以取代颇有争议的巴尔体测试(Ferguson Smith,1998;Serrat et al.,1993)。PCR性别检测的原理是将性别决定区Y基因(sex-determining region Y gene,SRY)作为判定男性性征的指标(Elsas et al.,2000),女运动员在PCR性别检测中,只要证明不是男性(XY),即可参加女子比赛(表1)。

表1 运动员性别检测与技术发展进程Table 1 Athlete Gender Detection and Technological Development Process

1996年,IOC在亚特兰大奥运会上继续采用PCR检测技术验证运动员性别。在3 387名女运动员中,有8名运动员SRY检测为阳性。通过进一步检测与分析,证实8名运动员都不具有男性运动优势,获准参加女子比赛(Genel,2000)。在这8名运动员中,7名运动员患有AIS,1名运动员曾经接受过性腺(睾丸)切除手术,并患有5-α-还原酶缺乏症(Crawford et al.,2000)。

1998年,IOC运动员委员会认为性染色体检测侵犯了运动员隐私,呼吁IOC取消基于实验室技术的强制性运动员性别检查。1999年6月,IOC执委会决定从2000年悉尼奥运会开始,有条件地停止女性运动员现场性别筛查。同年,IAAF也取消了运动员性别检测的相关规定。IOC和IAAF同时认为,当体育官员和/或选手对女运动员性别提出质疑时,可以“基于怀疑”理由,对被质疑的运动员进行医学检查(Genel,2000)。

进入21世纪,参加女子体育比赛资格的关注点从运动员性别检测转移到跨性别运动员运动成绩是否会因高雄性激素水平而受益方面。

2003年,IOC医学委员会在斯德哥尔摩围绕变性运动员能否参加女子比赛召开专门会议,提出在青春期前变性的运动员可以参加重新认同性别的比赛;青春期以后由男性变为女性的运动员符合以下条件,可以参加女子组比赛:1)性别重整手术,包括外生殖器改变和性腺切除;2)变性后的女性身份得到法律认可;3)足够长时间的激素治疗;同时应有2年女性生活经历。IOC执委会批准了这份被称为“斯德哥尔摩共识”的文件,并将相关内容列入2004年IOC指南,从2004年雅典奥运会开始执行(Sullivan,2011)。

2011年,IAAF公布《国际田联关于高雄激素血症女性参加女子比赛资格规定》(Regulations Governing Eligibility of Females with Hyperandrogenism to Compete in Women’s Competition),对跨性别运动员参加女子比赛有了明确规定:运动员雄性激素水平低于男性正常范围,或运动员雄性激素水平达到男性正常水平,但运动员具有雄性激素抵抗,无法获得雄性激素的运动能力优势,可以参加女子比赛。从IAAF的规定可以看出,跨性别运动员能否参加女子比赛的主要依据是运动员雄性激素水平以及运动员能否从高水平雄性激素获得运动优势效应。

2015年,IOC对跨性别运动员参加体育比赛规定作了修改,由男性变为女性的跨性别运动员满足以下2个条件,可以参加女子比赛:1)基于体育目的,变性人宣布性别为女性的时间在4年以上;2)变性运动员在比赛前12个月持续血清睾酮低于10 nmol/L,且在整个参赛期间低于 10 nmol/L(Knox et al.,2018)。与 2004年相比,IOC 2015年规定主要有两点变化:一是运动员无需进行性别重整手术(切除睾丸);二是运动员血清睾酮水平在比赛前至少12个月保持在10 nmol/L以下。新西兰运动员劳拉·哈伯德正是满足了上述条件,从而获得参加第32届夏季奥运会女子举重比赛资格。

2018年,IAAF发布《女子分类(性别发展差异运动员)合格规则》[Eligibility Regulations for the Female Classification(Athletes with Differences of Sex Developement)],依据该规则,“相关运动员”不能参加女子“限制性项目”。“相关运动员”是指同时具有下列3种情形者(Martínez-Patiño,2005):1)具有以下性发育异常(disorder of sexual development,DSD)症状之一:5α-还原酶 2型缺乏;部分雄激素不敏感综合征;17β-羟基类固醇脱氢酶3型缺乏症;先天性肾上腺增生;3β-羟基类固醇脱氢酶缺乏症;卵细胞性发育障碍症状DSD;任何其他涉及性腺类固醇生成障碍的遗传性疾病;2)血清睾酮水平超过(含)5 nmol/L;3)对雄激素敏感,使睾酮可产生实质性雄性效果。

“限制性项目”包括400 m、800 m、1 500 m、1 609 m跑等个人项目及相关接力项目。概括地讲,如果运动员同时具备上述3种情形,将不能参加上述“限制性项目”(表 2)。

表2 变性运动员参加女子比赛规定变化过程Table 2 The Evolution of the Rules for TransgenderAthletes Participating in the Women’s Competition

3 两性运动员、变性运动员参加女子比赛重要事件

最早报道并确认参加奥运会女子比赛项目的两性运动员是德国跳高名将多拉·拉特延(Dora Ratjen)。多拉·拉特延参加了1936年柏林奥运会女子跳高比赛,并获得第4名。在1938年欧洲田径锦标赛上,多拉·拉特延夺得女子跳高金牌,并打破世界纪录。然而,多拉·拉特延因为同时具有男女两性生殖器官而不能确定为女性,德国体育相关部门依据20世纪30年代相关规定,交回多拉·拉特延在欧洲田径锦标赛上获得的金牌。多拉·拉特延改名为海因里希·拉特延(Heinrich Ratjen)。直到1957年,海因里希·拉特延承认,他当时是按照纳粹政府的指令,强迫包扎男性外生殖器,伪装成女性,参加1936年柏林奥运会女子跳高比赛(Carlson,2005;Ferguson-Smith,1998)。

两性运动员参加女子比赛历史可以追溯到1932年洛杉矶奥运会。波兰运动员斯坦尼洛娃·瓦拉谢维奇(Stanislawa Walasiewicz)在女子短跑比赛中表现出色,囊括了女子100 m、200 m跑冠军,她强壮的肌肉和男性化外貌令人质疑她的女性身份。由于当时IOC没有运动员性别检测的相关规定,因此,无法进行运动员性别确认。1936年柏林奥运会,美国短跑选手海伦·斯蒂芬斯(Helen Stephens)击败了上届冠军斯坦尼洛娃·瓦拉谢维奇,获得女子100 m跑冠军。斯坦尼洛娃·瓦拉谢维奇指控海伦·斯蒂芬斯为男性,在经过性别检测后(没有透露具体的性别验证方式),海伦·斯蒂芬斯被认定为女性,100 m跑金牌归海伦·斯蒂芬斯所有。1980年,成为美国公民的斯坦尼洛娃·瓦拉谢维奇在美国俄亥俄州一次抢劫案事件中被枪杀,尸检结果显示,斯坦尼洛娃·瓦拉谢维奇具有男女两性生殖器官,照此推断,斯坦尼洛娃·瓦拉谢维奇应该是两性运动员参加奥运会女子比赛并获得冠军的第一人。尽管出现了要求取消斯坦尼洛娃·瓦拉谢维奇的奖牌诉求,但IOC以没有违反当时比赛规则为由,并未收回她的奖牌(Hay,1981)。

1968年,IOC启用巴尔体测试方法验证运动员性别,波兰21岁短跑运动员埃瓦·克洛布科夫斯卡(Ewa Klobukowska)成为第一位没有通过巴尔体测试被取消奥运会女子比赛资格的运动员。埃瓦·克洛布科夫斯卡在1967年通过了外生殖器检测,被确认为女性(Genel,2000),但在1968年格勒诺布尔冬季奥运会却没能通过巴尔体试验。随后,她在奥运会和其他比赛获得的所有奖牌被收回,100 m世界纪录被取消。据推测,埃瓦·克洛布科夫斯卡可能由于性染色体XX/XXY嵌合现象没有通过巴尔体测试(Carlson,2005),其实,这种染色体特征的人并没有男性运动优势(Warren,2003)。埃瓦·克洛布科夫斯卡后来被证实生产了健康的孩子(Sullivan,2011)。

奥地利著名滑雪运动员埃里卡·希内格(Erica Schinegger)在1966年世界高山滑雪锦标赛中获得冠军,被评为奥地利年度最佳运动员。然而,在1968年格勒诺布尔冬季奥运会前,埃里卡·希内格没有通过巴尔体测试,未能获得奥运会参赛资格。

在1985年日本神户世界大学生运动会上,西班牙跨栏运动员玛丽亚·何塞·马丁内斯·帕蒂诺(Maria Jose Martinez Patino)巴尔体测试结果显示染色体类型为XY,未能获得女子比赛资格。在此之前,她已经通过了1983年赫尔辛基世界田径锦标赛的性别检测。玛丽亚·何塞·马丁内斯·帕蒂诺以脚伤为理由退出比赛。随后,她以往所有的运动成绩被取消,并失去体育奖学金。学者们经过多达几个月的医学观察,证实玛丽亚·何塞·马丁内斯·帕蒂诺对雄性激素不敏感,这一结果意味着玛丽亚·何塞·马丁内斯·帕蒂诺与染色体XX型女运动员相比,并不具备运动优势。为此,玛丽亚·何塞·马丁内斯·帕蒂诺向IOC提出抗议,要求恢复参加女子比赛资格。1988年,玛丽亚·何塞·马丁内斯·帕蒂诺被允许参加女子比赛,成为第一位恢复女子比赛资格的运动员(Carlson,1991),但她的运动能力已无法恢复到最佳状态。玛丽亚·何塞·马丁内斯·帕蒂诺的案例使人们怀疑巴尔体测试验证女运动员性别的可靠性。

从1992年开始,IOC采用PCR检测技术确定运动员性别。在1996亚特兰大奥运会上,共有8名女运动员由于SRY阳性没有通过PCR检测,成为没有通过性别检查人数最多的一届奥运会。但经进一步检测与分析,这8名运动员最后被允许参加女子比赛。

南非田径运动员卡斯特尔·塞门亚(Caster Semenya)在2009年7月夺得非洲女子青少年800 m跑冠军,自此在体坛上崭露头角。仅过1个月,卡斯特尔·塞门亚就在2009年柏林世界田径锦标赛上获得女子800 m跑金牌,当时只有18岁。从此,卡斯特尔·塞门亚先后获得2012年伦敦奥运会、2016年里约奥运会女子800 m跑冠军。然而,她男性化外貌、低沉的声音同样受人关注。由于DSD,她体内含有高水平内源性睾酮,表现为两性人特征(Heggie,2010)。事实上,在2009年8月柏林世界田径锦标赛之前,IAAF以兴奋剂检测的名义对卡斯特尔·塞门亚进行了性别检测,她在获得世界田径锦标赛女子800 m跑冠军后即刻就传出了对她进行性别检测的报道,引发公众猜测。为此,卡斯特尔·塞门亚被称为“两性人冠军”。2010年,IAAF同意卡斯特尔·塞门亚参加女子比赛;2011年,IAAF制定《高雄激素血症条例》;2017年6月,IAAF提供科学证据,证实高雄激素血症女性具有运动优势特征;2018年,IAAF制定了《高雄激素血症女性运动员资格规定》,卡斯特尔·塞门亚由于体内睾酮水平超过IAAF规定,被定性为“生物学男性”,不能参加奥运会、世界田径锦标赛等女子比赛。卡斯特尔·塞门亚向国际体育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport,CAS)起诉IAAF,2019年4月,CAS驳回了卡斯特尔·塞门亚的上诉;卡斯特尔·塞门亚向瑞士联邦最高法院再次上诉,法院最终还是认定了IAAF的判定。

2014年,印度短跑名将运动员杜蒂·钱德(Dutee Chand)18岁时获得印度女子18岁以下全国冠军,但因高雄激素血症被取消参加女子比赛资格。杜蒂·钱德同时患有雄激素不敏感综合征,这意味着她的运动能力并不会因高水平雄激素而受益。杜蒂·钱德向CAS起诉IAAF。2015年7月,CAS以缺乏运动员运动能力受益的科学依据为由,暂停了IAAF的规定,杜蒂·钱德重返赛场(Takemura,2020)。CAS的判决促使IAAF制定“性发育差异女运动员分类资格规定”。

新西兰举重运动员劳拉·哈伯德在35岁之前,一直以男性身份参加举重比赛,曾创造过男子青少年举重105 kg以上级的新西兰纪录。劳拉·哈伯德在接受激素治疗并声明变为女性后,参加2017年世界举重锦标赛女子比赛并获得银牌,成为新西兰历史上第一位获得举重世界锦标赛奖牌的运动员,同时参加了2018年英联邦运动会(Knox et al.,2018)。2021年,劳拉·哈伯德参加第32届夏季奥运会(表3)。

表3 两性运动员、跨性别运动员参加女子比赛重要事件Table 3 Important Events for TransgenderAthletes Participating in Women’s Competitions

4 跨性别运动员参加女子比赛的科学思考

跨性别运动员参加女子体育比赛是一个复杂的科学问题,涉及人体形态生理学、伦理学、社会学等多学科领域。

4.1 人体形态生理学思考

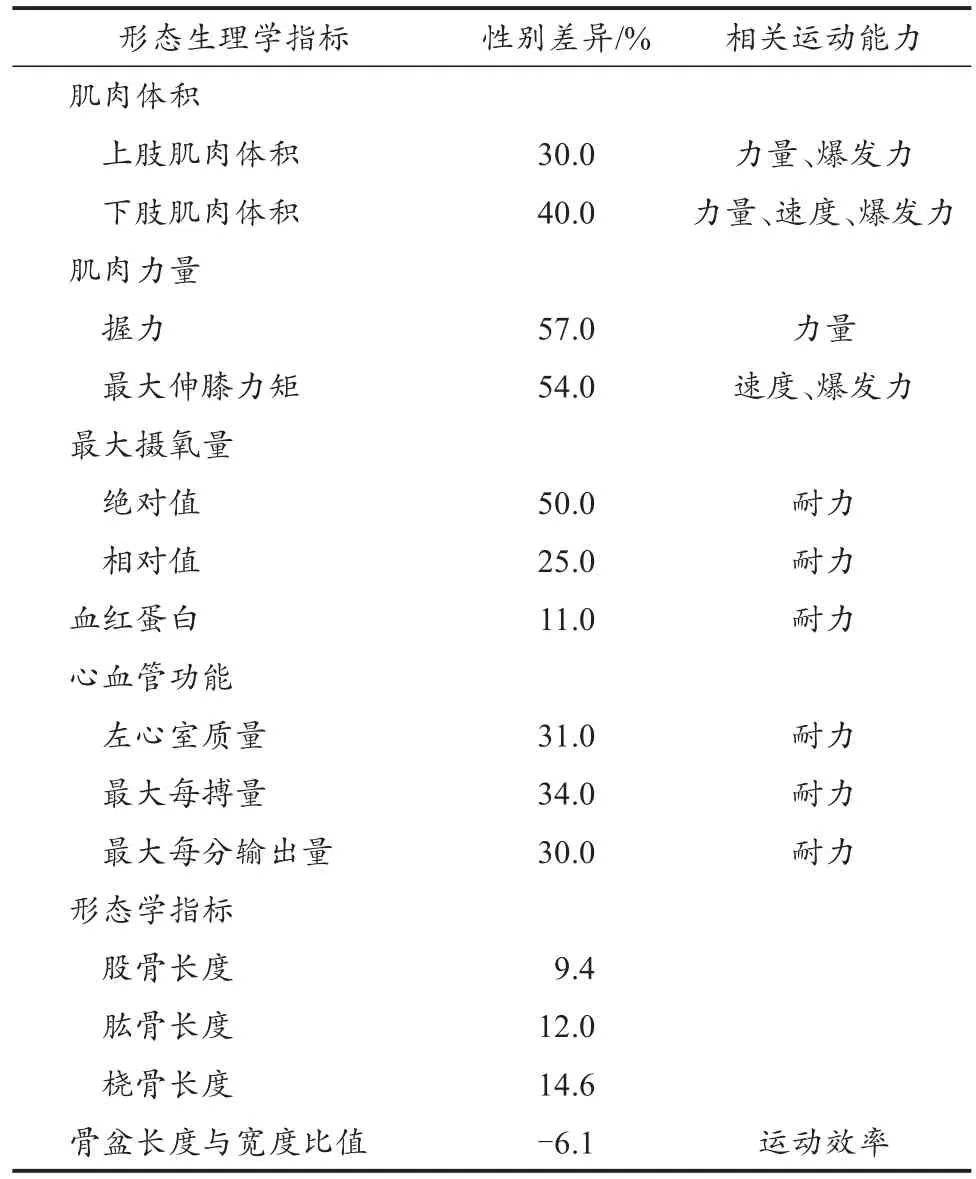

男、女性在运动能力方面存在明显的性别差异。男性在身体形态(身高、臂长、骨盆等)、身体机能(心输出量、最大摄氧量等)、身体素质(力量、速度、耐力)等方面具有明显的运动优势(表4)。人体体内睾酮水平(自由睾酮和总体睾酮)是影响不同性别运动能力的中枢因素。

表4 男、女性解剖生理学指标与相关运动能力性别差异(Hilton et al.,2021)Table 4 Gender Differences on Anatomical and Physiological Indexes and Related Exercise Ability between Male and Female(Hilton et al.,2021)

男性内源性血清睾酮的正常范围为7.7~29.4 nmol/L,明显高于女性内源性血清睾酮水平(0.12~1.79 nmol/L)(Sailors,2020)。睾酮等雄性激素通过促进肌肉蛋白合成,增加肌肉体积,提高肌肉力量,是导致男、女性运动能力差异的重要因素。因此,IOC和IAAF将血清睾酮水平作为跨性别运动员参加女子比赛的主要指标。然而,围绕人体形态生理学依据,跨性别运动员参加女子比赛仍然引发了诸多学术争议与思考。

4.1.1 血清睾酮10 nmol/L作为限制跨性别运动员参加女子比赛上限是否科学

IOC将血清睾酮10 nmol/L作为跨性别运动员参加女子比赛上限水平,其依据是跨性别运动员血清睾酮水平低于10 nmol/L,不会因雄性激素获得男性运动优势,而且多体毛等男性第二性征减轻。然而,10 nmol/L血清睾酮水平较正常女性血清睾酮高5倍,即使是IAAF规定的血清睾酮5 nmol/L的上限,也远远高于女性血清睾酮的正常范围,不能排除获得男性运动优势的可能。

有研究发现,青年男性连续20周血清睾酮水平控制在8.8 nmol/L以下,肌肉力量和爆发力并未显著下降(Eiberg et al.,2005);变性女性睾酮水平低于10 nmol/L,依然可以保持激素治疗前的男性运动优势(Khosla et al.,2001),睾酮促进骨代谢、增加最大摄氧量等效应依然存在(Morris et al.,2020)。

进一步研究发现,血清睾酮水平在8.8~88.0 nmol/L,睾酮水平与肌肉力量呈现明显的量-效应关系,睾酮水平越高,肌肉力量越大,跨性别运动员将血清睾酮控制在10 nmol/L以下,依然可以获得肌肉力量优势。

由男变女的交叉激素治疗方法是服用雌二醇。雌二醇通过激活雌激素受体-β,增加肌肉体积。雌二醇与睾酮(10 nmol/L)共同作用可能会进一步提高肌肉体积和爆发力,产生额外的运动优势效果。

经过性别重整手术的变性女性,血清睾酮控制在1 nmol/L以下,一般不会产生运动优势效应(Schneider et al.,2017)。但也有研究结果显示,变性女性的睾酮水平即使控制在1 nmol/L,已有的肌肉体积和肌肉力量等优势效应也会长期存在。Gooren等(2004)采用核磁共振成像技术观察19名变性女性(18~37岁)经过激素治疗后肌肉体积的变化情况,发现血清睾酮水平持续1年控制在1 nmol/L以下,大腿肌肉体积下降9%,3年后进一步下降3%(3年下降12%),但变性前的肌肉体积优势并未完全消失。因此,血清睾酮10 nmol/L作为限制跨性别运动员参加女子比赛的上限尚需要更多的科学数据支持。

4.1.2 连续12个月血清睾酮低于10 nmol/L是否可以使运动优势效应完全消失

IOC规定跨性别运动员血清睾酮连续12个月低于10 nmol/L,可以参加女子比赛。然而,有研究提示,持续12个月低睾酮水平并不能使运动优势效应完全消失。

van Caenegem等(2015)发现,变性女性在接受激素治疗12、24个月后,握力分别下降了7%和9%,但仍高于未变性女性。近期的研究表明(Scharff et al.,2019),249名变性女性经过12个月激素治疗,睾酮水平虽然控制在女性正常范围,但握力平均仅下降4%,变性前的力量优势依然存在。Tack等(2018)发现,21名变性女性经过平均11个月激素治疗后,握力没有显著性下降。变性女性在激素治疗后第1年,肌肉体积有所下降,接受激素治疗的第2年,肌肉体积进入相对稳定状态(Elbers et al.,1997)。

肌肉记忆功能可以解释睾酮效应长期存在的原因。肌肉通过训练或其他因素获得的增肌效果,在停止训练后消退,但当重新恢复训练时,肌肉记忆功能可以使肌肉更容易恢复到以前的力量水平(Bruusgaard et al.,2010;Gundersen,2016)。肌肉记忆效应在跨性别运动员中同样存在,变性女性经过变性手术或激素治疗后,虽然睾酮水平降低导致肌肉体积和肌肉力量下降,但当恢复力量训练时,可以重新获得或恢复变性前的肌肉优势效果(Murach et al.,2019)。

运动员使用合成类固醇是否存在长期效应同样引起人们关注。美国短跑名将贾斯廷·加特林(Justin Gatlin)曾经2次因使用兴奋剂而被禁赛,2010年,他的第2次禁赛期结束,在2017年世界田径锦标赛上,35岁的加特林夺得100 m跑金牌(Ingle,2017)。35岁是短跑运动员的暮年期,加特林取得如此辉煌的成绩,并没有得到媒体和对手的尊重,得到更多的是质疑。Fordyce(2014)认为,服用合成类固醇效应可能会长期存在。动物实验已经证实,使用类固醇的雄性效应是长期存在的,因此,跨性别运动员的睾酮优势效应也会长期存在。

4.1.3 变性女性的运动优势是否全部消失

人体睾酮水平的性别差异主要在青春发育期形成。男性进入青春发育期,体内睾酮水平明显提高,可以是女性的15倍之多(Bae et al.,2019;Handelsman et al.,2018)。变性女性变性后,虽然体内睾酮水平明显下降,但变性前形成的许多男性特征,特别是一些形态学特征不会全部消失。

如果个体在青春期以后由男性变为女性,其变性前的身高、肩宽、腿长等形态学特征可以使变性女性在球类、对抗性等运动项目中占有优势;骨骼几何学结构和高密度特点可以使变性女性的运动效率更高,抗损伤能力更强,运动损伤发生率更低。研究证实发现(Fighera et al.,2019;Singh-Ospina et al.,2017),变性女性接受激素治疗后,骨密度优势效应至少可保持24个月,腰椎骨密度甚至有所提高。变性女性保持变性前男性骨密度中位数时间可达12.5年(Ruetsche et al.,2005)。由此可见,变性女性上述身体形态学特点不会因性别重整手术或激素治疗而全部消失。

体内雌激素水平在运动能力性别差异方面也发挥直接或间接作用。在雌激素作用下,女性形成骨盆较宽的解剖学特征,虽然有利于分娩,却使女性髋部运动生物力学特征处于劣势,导致女性运动速度较慢。变性女性变性前的男性骨盆解剖学特征也不会因变性而消失。

综上所述,跨性别运动员连续12个月保持血清睾酮水平低于10 nmol/L,其变性前的肌肉力量等运动优势不会完全消失;变性女性变性前的身体形态学优势也不会因变性而全部消失。跨性别运动员参加女子比赛的相关规定需要更准确、更全面的科学数据作为支撑。

4.2 伦理学思考

伦理学的基本问题是道德与利益的关系,围绕跨性别运动员参加女子比赛的伦理学思考主要集中于体育组织相关规定是否体现了公平优先原则?是否伤害了女性运动员的利益?

4.2.1 是否体现了公平优先原则

任何个体都有选择性别的权利,既然跨性别人群的性别认同为女性,通过性别重整手术或激素治疗,已经得到法律认可,就有权利参加女子体育比赛。而且,IOC等体育组织对跨性别运动员参加女子体育比赛有明确的规定和严格的限制,允许符合规则的跨性别运动员参加女子比赛体现了对跨性别人群的包容(CCES,2016),也没有违背公平原则。新西兰举重运动员劳拉·哈伯德经过激素治疗,女性性别得到法律认可,血清睾酮达到了IOC的要求,参加女子体育比赛是合法的,也是公平的(TVNZ,2017)。

然而,公平是IOC等体育组织的优先原则,如果没有了公平,也就失去了高水平体育比赛的精髓。如前所述,经过性别重整手术或交叉激素治疗的变性女性,依然可以保持其变性前的男性运动优势特征,因此,允许跨性别运动员参加女子比赛的规定在体现对跨性别运动员包容的同时,却给同场竞技的其他女运动员带来不公平,有悖于高水平体育比赛公平优先原则(T’Sjoen et al.,2018)。

Muchicko等(2014)认为,变性女性保持男性优势运动特征的研究结果主要来自非运动员,许多论点甚至是推测的,缺乏优秀跨性别运动员保持男性运动优势的直接证据,跨性别运动员参加女子体育比赛违背公平优先原则的观点需要直接的科学数据支持。

更多的学者认为,体育组织在增加或修改跨性别运动员参加女子比赛规定之前,应当首先提出优秀跨性别运动员不具备男性运动优势的科学数据,如果尚没有来自优秀跨性别运动员的数据证明跨性别运动员不具备男性运动员优势,就应该在获取科学数据后,再增加或修改跨性别运动员参加女子比赛的相关规定。Teetzel(2017)认为,体育组织可以增加或修改相关参赛规则,但并不能证明增加或修改的规则就一定公平。

4.2.2 是对跨性别运动员的包容,还是对女运动员的伤害

跨性别人群是男女二元之外的社会群体,他们希望得到包容与尊重。跨性别运动员参加女子比赛可以显示体育组织对跨性别人群的包容,带动社会和其他领域对跨性别人群的尊重。跨性别运动员常常承受着巨大的心理压力。Jones等(2017)的研究显示,多数跨性别运动员描述自己体育活动与比赛的态度是消极的,在缺乏跨性别运动员保持运动优势直接证据的情况下,限制或禁止跨性别运动员参加女子比赛的规定是带有歧视性的。

跨性别人群确实有权利获得男女二元平等的地位,而在高水平体育比赛中,跨性别运动员可能会侵害女运动员的利益,所以应该被禁止,至少应该被限制参加女子比赛。优秀女运动员与优秀男运动员相比,酬金低、奖金少,跨性别运动员参加女子比赛,可能会借助于男性运动优势战胜女运动员,获得原本属于女性运动员的利益与荣誉。无论是早期的多拉·拉特延掩盖两性人身份,还是最近的劳拉·哈伯德变性参加女子比赛,都是以赢得荣誉、获取利益为主要目的,“她们”的参赛侵犯了其他女运动员的利益,引起了女运动员的反感,并付诸行动。意大利运动员埃莉萨·库斯马(Elisa Cusma)在2009年世界田径锦标赛女子800 m跑比赛中输给卡斯特尔·塞门亚,赛后直接表述对卡斯特尔·塞门亚参加女子比赛的观点:“这类运动员不应该与我们比赛,对我而言,她就是男人”(Camporesi et al,2018)。新西兰女子举重运动员特雷西·兰布雷克斯(Tracey Lambrechs)认为劳拉·哈伯德具有男性运动优势,为了避开与劳拉·哈伯德同场比赛,不惜减体重参加下一级别比赛,避免带来不必要的伤害(Caldwell,2017)。

4.3 社会学思考

跨性别运动员参加女子比赛的社会学思考主要在于如何体现竞技体育中的男女平等?在高水平体育比赛中,跨性别运动员的高睾酮水平是可接受的不公平?还是不可接受的不公平?

4.3.1 如何体现竞技体育中的男女平等

进入21世纪,女性在竞技体育领域中的地位不断提升。2012年伦敦奥运会所有参赛国家或地区均有女运动员参加比赛,成为奥运会历史的第一次;第32届夏季奥运会所有运动项目均设置女子比赛项目,也是奥运会历史的第一次(IOC,2018)。不仅如此,在奥运会双向飞碟、马术等运动项目上男女同场竞技,女运动员在奥运赛场上不断向男运动员挑战。我国女运动员张山更是在1992年巴塞罗那奥运会双向飞碟比赛中战胜众多男性运动员,勇夺金牌,充分显示竞技体育领域男女平等的地位。

必须承认,在女子体育快速发展的同时,竞技体育中男女不平等现象依然存在。女性进入21世纪后在体育领域仅占有边缘性空间(Cahn,2015),在多数高水平体育比赛中,女运动员没有得到与男运动员同样的关注(Senne,2016),媒体对女性动员的关注也并非运动技能本身,更多的是她们的外貌。跨性别运动员参加女子比赛可能会进一步冲淡媒体对女运动员本身的关注,转移公众对高水平女子体育比赛的视线,加重竞技体育中男女不平等的现象。

运动能力的性别差异客观存在是导致男、女性运动成绩差别的主要原因,这与男女地位平等并无相关。奥运会男女同场竞技的比赛项目主要是一些技术类运动项目,运动员体内睾酮水平在双向飞碟、马术等项目并非发挥至关重要的作用。而在多数竞技体育比赛项目中,体内睾酮水平是制约运动成绩的重要因素,表现为男性运动成绩明显高于女性。以第32届夏季奥运会100 m跑为例,牙买加女运动员汤普森以10秒61的成绩夺得冠军,这个成绩较该届奥运会男子100 m参赛资格(10秒05)相差甚远,试想奥运会100 m跑男女运动员同场竞技,所有女运动员在小组比赛中均被淘汰,是体现竞技体育领域的男女平等,还是进一步强化男强女弱的观念?

4.3.2 是可接受不公平,还是不可接受不公平

体育比赛胜负受社会经济发展状况、人体自身形态生理等多因素影响,其公平是相对的,不是绝对的。从社会经济发展角度分析,来自发达国家的运动员拥有优越的训练、比赛条件和资源(Bernard et al.,2004),可以获得昂贵的训练设施和良好的训练指导,这在发展中国家是难以做到的,对于发展中国家的运动员是不公平的。这种不公平虽有争议,但在体育比赛中并未按照经济社会发展状况和GDP水平划分比赛组别,公众也是接受的,因此,这属于可接受的不公平。而且,IOC等体育组织要求运动员在比赛中使用标准化器材(如撑竿跳的玻璃纤维撑杆)、禁止运动员穿着鲨鱼皮泳衣(可以减小阻力)等提高运动成绩,在某种程度上,也是为了避免或减少由于经济社会发展不平衡而带来的竞技体育不公平,尽可能使不同经济社会背景的运动员在公平环境下进行体育比赛。

不同的身体形态、生理机能特征同样可以使不同个体获得运动优势特征,如身材高大的运动员可以在篮球、排球比赛中占有优势;血红蛋白水平高的运动员可以在耐力运动项目中占有先机。芬兰滑雪运动员埃罗·门蒂兰塔(Eero Mäntyranta)由于基因突变,使他具备超出常人的携带氧气能力,但他并未被禁止参加奥运会比赛。竞技体育比赛既然可以接受来自运动员自身形态、机能差异带来的运动优势,为什么不能接受跨性别运动员的运动优势?跨性别运动员参加女子比赛应该属于可接受的不公平(Devine,2019)。

奥运会等综合性体育比赛设置不同的运动项目,本身就是为不同身体形态、机能和身体素质的个体提供可选择的运动项目,展示各自的运动优势,并取得优异成绩,体现体育比赛的公平性。即使个体存在不同的运动优势,只要是先天遗传的,公众是可以接受的,是属于可以接受的不公平。

通过非生理手段或非生理量等后天方式获得的运动优势,在高水平体育比赛中是受限的,甚至是禁止的。20世纪80年代血液回输技术曾经用于增加红细胞数量,提高耐力运动员运动成绩,但很快并列为兴奋剂而禁止在体育比赛中使用。变性女性的许多运动优势是通过非生理方式获得的,是属于不可接受的不公平。

Bianchi(2017)认为,高睾酮水平是不可接受的不公平,因为没有任何其他遗传或生物学特征能像睾酮一样为运动员带来明显的运动优势效应。同时,媒体、教练员、女性运动员对IAAF允许患有高雄性激素症状女性参加女子比赛的规定持反对态度(Buzuvis,2010;Harper et al.,2018;Pitsiladis et al.,2016),认为体育比赛的公正性应当从运动员参加运动的起点就得以体现,跨性别运动员变性前属于男性或两性人,从参加运动的开始就具有男性运动优势特征,这些运动员参加女子比赛对于女运动员来讲,同样属于不可接受的不公平(Simon,2007)。

5 跨性别运动员参加女子比赛的未来走向

跨性别运动员参加女子体育比赛的科学争议将会长期存在,未来可能有三个走向。

5.1 取消跨性别运动员参加女子体育比赛资格

跨性别运动员参加性别认同、法律认可性别的体育比赛,虽然符合包容性原则,但鉴于目前动物实验已经证明、人体数据已经显示,跨性别运动员可以获得男性(雄性)运动优势,这有悖于高水平体育比赛的公平优先原则。可以预测,未来人体运动数据,特别是高水平运动员的运动数据将会直接证实跨性别运动员可以保持获得的男性运动优势,其参加奥运会等高水平女子体育比赛将会被限制、甚至禁止。这种处理方式依据竞技体育公平优先原则,保护了女性运动员利益,应该是未来跨性别运动员参加竞技体育比赛的第一选择。

5.2 降低限制跨性别运动员参加女子比赛血清睾酮上限水平

将限制跨性别运动员参加高水平女子体育比赛的血清睾酮上限进一步降低至女性正常水平(如降低至2 nmol/L或1 nmol/L),维持规定血清睾酮水平的持续时间延长至2年或4年。这种处理方式的问题是,如果将跨性别人群血清睾酮水平降低至女性正常水平,可能影响跨性别人群的生理功能和身体健康(Peterson et al.,2018);延长激素治疗后低睾酮水平的持续时间,会使跨性别运动员错过最佳运动能力的年龄,虽然体现了对跨性别运动员的包容,但对跨性别人群和女性运动员都未必公平。

5.3 增设跨性别运动员组

奥运会等高水平体育比赛在男子组、女子组之外,增设跨性别运动员组,为跨性别运动员提供专门的比赛空间,让跨性别运动员同场竞技,展示运动技能(Harper et al.,2018;Newbould,2016),享有参加体育比赛的权利,享受竞技体育带来的快乐。但是,这种处理方式能否真正体现包容和公平,是否能被社会、观众、媒体所接受,尚需理论研究与实践证实。

根据竞技体育科学监控、优秀运动员运动机能研究数据,并基于反兴奋剂条例,更多的研究成果将会为跨性别运动员参加高水平体育比赛提供科学依据。无论未来走向如何,跨性别运动员参加女子体育比赛的科学研究、争论与思考都将促进以奥林匹克运动为代表的高水平体育比赛向着“更高、更快、更强、更团结”的方向发展。