肺功能和血浆IL-5及IL-8在不同表型哮喘间的差异性分析及风险预测

2021-02-16王若熹韩利红

王若熹,韩利红

(1. 新乡医学院,河南 新乡 453003; 2. 洛阳市中心医院呼吸与危重症科,河南 洛阳 471009)

全球哮喘防治创议(GINA 2020)定义支气管哮喘(简称哮喘)是一种呼吸系统症状随时间和强度变化的异质性疾病,表现为喘息、气促、胸闷和咳嗽等,以及可变的呼气流速受限[1]。近年来随着工业化进程及气候环境改变,哮喘患病率在我国乃至全球均有不同程度的增加。吸入糖皮质激素抑制嗜酸性炎症虽是治疗基石,但临床有5%~10%的哮喘患者出现激素抵抗[2],传统的Th1/Th2分型不足以解释该现象,因此需要探究新的哮喘分型方法。随着诱导痰技术出现,2006年Simpson等[3]首先提出按气道炎症细胞计数,将哮喘分为嗜酸性粒细胞型哮喘(eosinophilic asthma, EA)、中性粒细胞型哮喘(neutrophilic asthma, NA)、混合细胞型哮喘(mixedgranulocytic asthma, MA)和寡细胞型哮喘(paucigranulocytic asthma, PA)。既往关于哮喘炎症表型的研究多为稳定期,急性期哮喘气道表型间差异和标志物尚不清楚。本研究拟探讨哮喘急性期4种炎症表型一般临床特征、肺功能、呼出气一氧化氮(FeNO)体积和IL-5、IL-8等差异,并探究表型的危险因素。

1 病例与方法

1.1 研究对象

采用横断面研究方法,前瞻性纳入2019年5月至2020年7月洛阳市中心医院急性期哮喘患者109例作为研究对象(哮喘组)。纳入标准:年龄18~80岁,有自主选择能力的患者;符合GINA 2020指南[1]和中华医学会支气管哮喘防治指南[4]的诊断标准;能配合完成相关检查及评分。排除标准:合并慢性阻塞性肺疾病、肺炎、肺结核等其他呼吸系统疾病;合并寄生虫感染、肺变应性肉芽肿性血管炎、血液病等嗜酸性粒细胞增高的疾病;合并心肝肾功能不全或妊娠、恶性肿瘤;近2周使用激素或抗生素治疗;拒绝参与本实验或因病情严重无法耐受相关检查或存在较大风险者。

另外于本院体检中心随机选取同期30例健康志愿者为对照组,年龄18~80岁。本研究已通过新乡医学院及医院医学伦理委员会审核批准,患者签署知情同意书(伦理审批号:XYLL-2020189)。

1.2 研究方法

1.2.1 临床资料收集 收集受试者人口学特征、过敏史、吸烟史、体质量指数(body mass index,BMI)、哮喘控制测试(asthma control test,ACT)评分等资料。曾因药物食物产生过敏症状、伴变应性鼻炎、皮肤点刺实验阳性者均归为过敏史阳性。

1.2.2 诱导痰操作及哮喘炎症表型划分标准 根据中华医学会呼吸病学分会2015年制定的诱导痰操作标准[5],4.5%高渗盐水超声雾化诱导患者咳痰,染色分类计数400个非鳞状上皮细胞。合格痰标准为鳞状上皮细胞/非鳞状上皮细胞<20%。哮喘表型划分标准如下[6],EA:痰嗜酸粒细胞≥3%,且中性粒细胞<61%;NA:痰嗜酸粒细胞<3%,且中性粒细胞≥61%;MA:痰嗜酸粒细胞≥3%,且中性粒细胞≥61%;PA:痰嗜酸粒细胞<3%,且中性粒细胞<61%。

1.2.3 FeNO测定 采用肺功能室Niox便携式FeNO检测仪(瑞典Aerocrine公司),按FeNO操作标准[7],受试者吸入不含NO气体,以50 mL/s呼气流速恒定呼出,仪器自动分析并读取FeNO值(单位ppb,1 ppb=1×10-9mol/L),重复3次取平均值。FeNO参考值范围5~25 ppb。要求患者于肺功能检查之前完成本测试。

1.2.4 肺功能检查 由肺功能室专业技术人员严格按说明书完成相关操作,且均应用本院同一台肺功能检测仪(德国MS-DIFFUSION 耶格),重复测定3次,取最佳值。记录第1秒用力呼气容积占预计值百分比(FEV1%)、1秒率(FEV1/FVC)和最大呼气峰流速占预计值百分比(PEF%),视肺功能情况完成支气管舒张/激发试验,记录FEV1变异率(取绝对值)。肺功能分级参照2005年欧洲呼吸学会及美国胸科协会(ATS/ERS)标准[8]:轻度,FEV1%≥70%;中度,60%≤FEV1%<70%;中重度,50%≤FEV1%<60%;重度,35%≤FEV1%<50%;极重度,FEV1%<5%。

1.2.5 血浆IL-5和IL-8检测 空腹采集肘静脉血4~5 mL于抗凝管,2 000 r/min离心5 min,取血浆于-80 ℃分装冻存,采用ELISA试剂盒(武汉华美公司)检测血浆IL-5、IL-8。首先按倍比稀释配制标准品,绘制标准曲线并计算回归方程。根据说明书加样本血浆温育2 h后,依次加入生物素、HRP工作液和底物溶液,最后加终止液终止反应。用酶标仪(美国Victor XPE)在450 nm波长处检测样本光密度(D)值,根据回归方程计算样本含量。

1.3 统计学分析

2 结果

2.1 两组临床病理参数比较

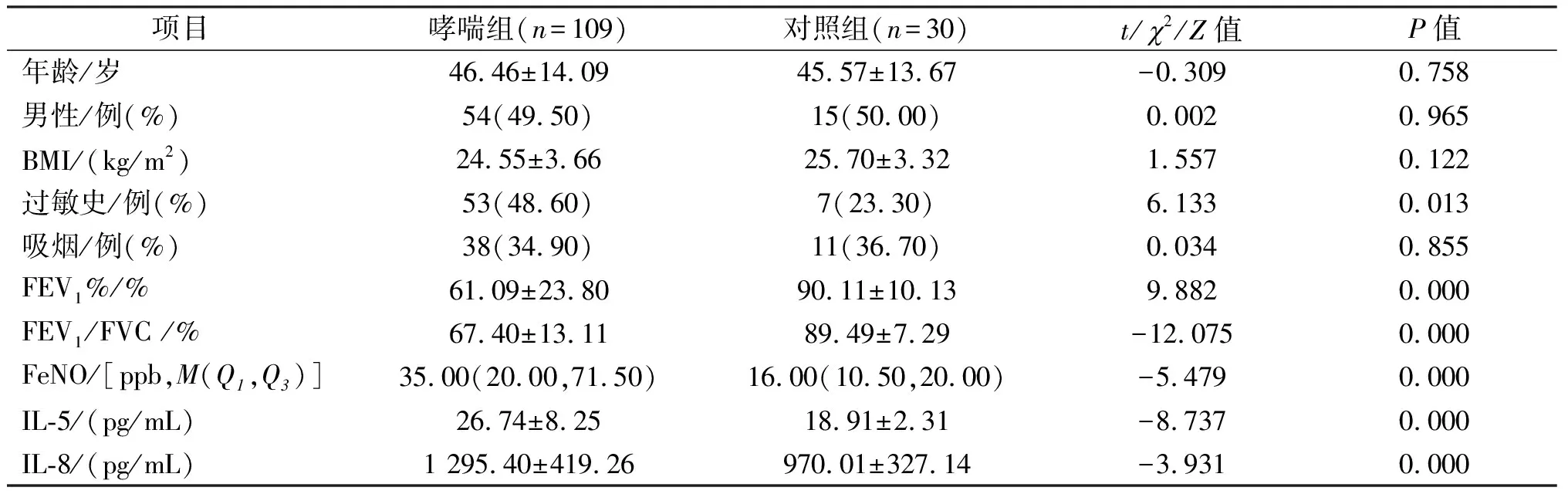

两组受试者在年龄、性别、BMI、吸烟者比例方面均无统计学差异(P均>0.05)。与对照组相比,哮喘组过敏史比例、FeNO和血浆IL-5、IL-8含量明显升高(P均<0.05),肺功能FEV1/FVC、FEV1%明显降低(P均<0.05)。见表1。

表1 哮喘组与对照组一般临床资料、肺功能和血浆炎症因子水平比较

2.2 不同炎症表型哮喘患者差异分析

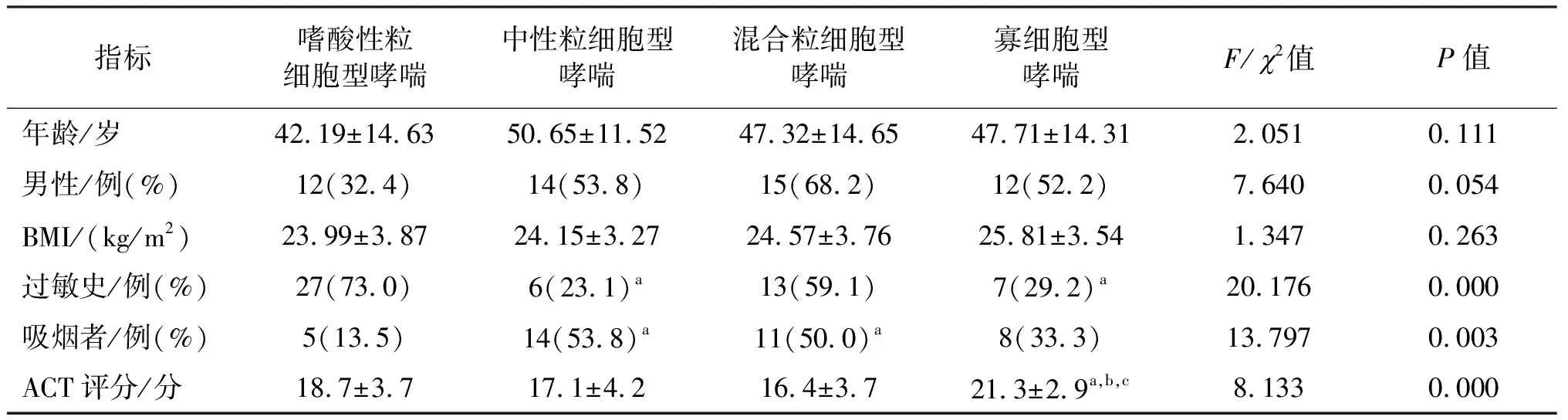

哮喘组患者气道炎症表型分布按比例依次为EA 37例(33.9%)、NA 26例(23.9%)、PA 24例(22.0%)、MA 22例(20.2%)。4组哮喘炎症表型的年龄、性别、BMI无统计学差异(P均>0.05),但在伴过敏比例、吸烟比例、ACT评分、肺功能、FeNO值、血浆炎症因子含量方面存在统计学差异(P均<0.05);其中,EA患者伴有过敏史比例高于NA和PA(P均<0.05);NA和MA组患者吸烟史比例分别高于EA组(P均<0.05);PA组患者ACT评分均明显高于其他3组(P均<0.05)。见表2。

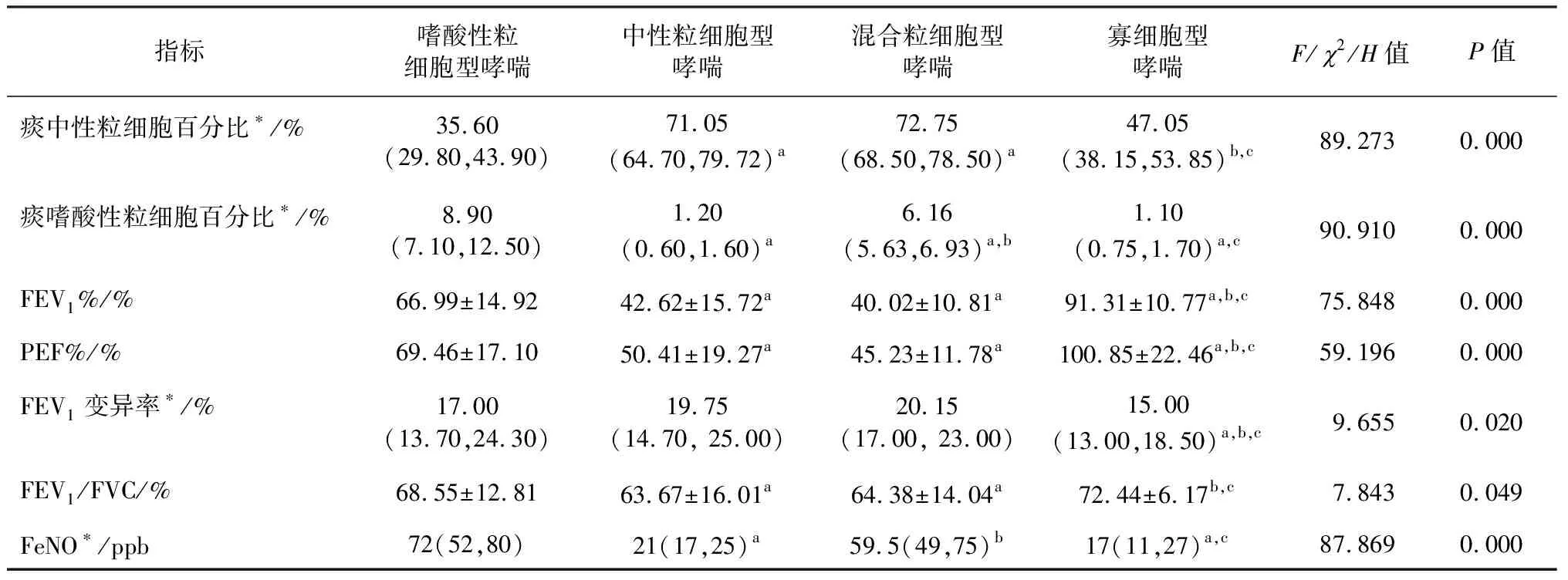

肺功能分析结果显示,PA组患者FEV1%及PEF%明显高于其他3组(P均<0.05),FEV1变异率绝对值低于其他3组(P均<0.05),但其他三组间差异无统计学意义(P>0.05);PA和EA组FEV1/FVC均分别高于NA和MA(P均<0.05),PA组FEV1/FVC值稍高于EA组,但差异无统计学意义(P>0.05);EA和MA组FeNO值均分别高于NA和PA组(P均<0.05),MA组明显高于NA组,EA和MA、NA和PA组间差异无统计学意义(P均>0.05)。见表3。

表2 4种炎症表型哮喘患者一般特征比较

表3 4种炎症表型哮喘患者诱导痰炎症细胞及肺功能比较

血浆炎症因子分析结果显示,EA和MA组血浆IL-5含量分别明显高于NA和PA组(P均<0.05),而NA和MA组血浆IL-8含量分别明显高于EA和PA组(P均<0.05)。见表4。

表4 4种炎症表型哮喘患者血浆炎症因子含量比较

2.3 哮喘分型多因素回归分析

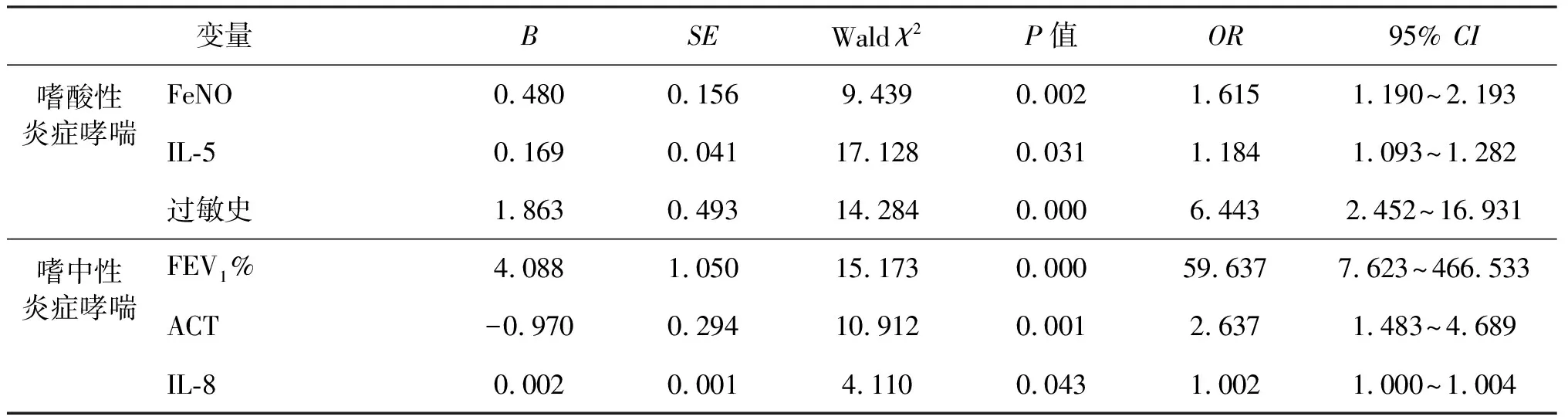

按诱导痰嗜酸性粒细胞比例≥3%和<3%,将109例哮喘患者分为嗜酸性炎症哮喘(包含EA和MA)和非嗜酸性炎症哮喘(包含NA和PA);按痰中性粒细胞比例≥61%和<61%,分为嗜中性炎症哮喘(包含NA和MA)和非嗜中性炎症哮喘(包含EA和PA)。以年龄(赋值:≤44岁=1,45~59岁=2,≥60岁=3),FEV1%(赋值:轻度=1,中度=2,中重度=3,重度=4,极重度=5),过敏史(赋值:有=1,无=0),FeNO,IL-5,IL-8等作为自变量带入二元Logistic回归分析,结果显示患者伴有过敏史、血浆IL-5和FeNO值增加是发生嗜酸性炎症哮喘的危险因素(OR=6.443、1.184、1.615,P均<0.05);ACT评分降低、血浆IL-8和肺功能分级增加是发生嗜中性炎症哮喘的风险因素(OR=2.637、1.002、59.637,P均<0.05)。见表5。

表5 哮喘分型多因素二元Logistic回归分析

按诱导痰炎症细胞计数将研究对象二分类,嗜酸性炎症哮喘,赋值1:痰嗜酸性粒细胞百分比≥3%;0:痰嗜酸性粒细胞百分比<3%;嗜中性炎症哮喘,赋值1:痰中性粒细胞百分比≥61%;0:痰中性粒细胞百分比<61%

3 讨论

本研究结果显示,气道表型分布中EA是最常见的炎症表型(33.9%),其次是NA(23.9%)和PA(22.0%),而MA最少(20.2%)。Simpson等[3]研究国外哮喘表型比例约为EA 40%,NA 20%、PA 30%、MA 10%。国内外对比EA均最常见,各组比率存在差异,考虑与样本量以及单中心研究有关。其次Fleming 等[9]在对儿童哮喘的长期随访观察中发现,在吸入糖皮质激素使用量等混杂因素作用下,哮喘的炎症表型间可发生转化。由此可见,国内外差异还可能与哮喘表型间的不稳定性有关。

临床资料对比发现,哮喘组有过敏史比例高于对照组,表型间EA患者伴有过敏史比例明显高于NA,虽然性别、年龄在表型间无明显差别,但仍可观察到EA组相对发病年龄小、女性患者较多。有国外针对儿童早发型哮喘研究显示,在11岁时,男、女儿童的患病率相似,分别为7.7%和7.4%,而在16岁时已出现了性别差异,女性较男性更容易患哮喘(6.2%和4.3%)[10],已证实特应性疾病和过敏性家族史是儿童哮喘的危险因素,本研究结果与其相似。分析嗜酸性炎症哮喘以气道嗜酸性粒细胞浸润为主,可能早发型哮喘在嗜酸性炎症哮喘中更常见。同时本研究认为伴有过敏史是嗜酸性炎症哮喘的危险因素,提示临床中对于EA要常规开展变应原皮肤试验或特异性IgE检查,积极寻找过敏原并切断接触,同时给予吸入甚至口服糖皮质激素来促进气道上皮嗜酸性粒细胞凋亡。此外,对比发现NA吸烟患者比例较EA高,但吸烟并非是中性炎症哮喘的风险因素。考虑烟雾中有害物质引起上皮损伤,导致气道防御屏障受损,因此各种刺激物,内毒素,感染原(细菌、病毒、不典型菌)以及使用激素治疗后等均可能成为引起气道内中性粒细胞增多的因素。研究发现,吸烟的哮喘患者具有与慢性阻塞性肺疾病相似的特征,包括对糖皮质激素的反应较差,气道中性粒细胞增多,而嗜酸粒细胞炎症不典型[11]。Gibson等[12]还特别观察了哮喘与慢性阻塞性肺疾病重叠患者的气道炎症表现,发现在重叠患者中大多是既往吸烟者。2015年Meta分析亚组结果显示,大环内脂类抗生素对非EA(尤其是NA)患者有效[13]。综上所述,临床对NA的治疗可以考虑加用慢性阻塞性肺疾病的基础治疗药物,并联合使用大环内脂类抗生素,结果尚需临床试验证实。

肺功能及严重程度分析结果显示,NA组FEV1/FVC、FEV1%、PEF%较EA低,且ACT评分也较差,证明NA气道阻塞情况更重。Hastie等[14]在临床研究中发现,部分出现激素抵抗的重症哮喘患者,其气道内有更多的中性粒细胞浸润、更明显的组织损伤及气道重塑。PA患者气道内无典型的炎症细胞(嗜酸性粒细胞和中性粒细胞)浸润,本研究结果显示,与其他3组相比,PA组肺功能及ACT评分均最高,可认为此型哮喘病情较轻;但广州呼吸疾病研究所数据显示部分PA经治疗后仍有明显症状[15],说明PA型气道可能存在其他炎症细胞。有观点认为平滑肌细胞和肥大细胞可能参与PA的病理生理[16-17],但目前证据还不够充分。本研究发现EA和MA组FeNO值明显高于非嗜酸性炎症NA和PA组。FeNO增高的咳嗽变异性哮喘更适合使用糖皮质激素[18],亦有研究证实FeNO是Th2型哮喘的生物标志物[19],提示EA和MA患者气道可能具有Th2细胞优势。

对比血浆炎症因子发现,EA和MA组血浆IL-5含量分别高于NA和PA组,且IL-5升高是嗜酸性炎症哮喘的风险因素,推测其可能是嗜酸性哮喘的生物标志物。此外,本研究认为IL-8升高是嗜中性炎症哮喘的风险因素。IL-8是重要的中性粒细胞趋化因子,吸烟、感染等因素可介导固有免疫反应,使机体肺泡灌洗液和血浆IL-8及中性粒细胞水平升高。但固有免疫反应较短暂且非特异性,因此不能解释持续气道的中性粒细胞炎症。研究认为,Th17细胞活化分泌IL-17可促进气道上皮IL-8升高,Th17驱动的中性粒细胞炎症是机体的继发免疫反应,其特点为特异性和持久性[20]。

综上所述,哮喘患者气道不同炎症表型在临床特征、肺功能和炎症因子方面存在差异,肺功能、血浆IL-5、IL-8、FeNO、ACT和伴有过敏史是哮喘表型的风险因素,临床应提高重视。根据哮喘患者气道炎症表型选择治疗方案将是今后哮喘分层诊疗及个体化治疗的方向。