陕北黄土高原退耕还林还草工程产水效应

2021-02-14包玉斌

包玉斌

(宁夏回族自治区遥感调查院, 宁夏 银川 750021)

1 研究背景

近百年来,土地利用与土地覆盖的剧烈变化对陆地生态系统的格局、过程、功能及其空间分布产生了巨大影响,导致生态系统保障人类福祉的能力出现时空尺度的不平衡、不协调等深刻变化[1-3]。我国黄土高原地区生态环境相对脆弱,人地关系矛盾突出,生态系统服务能力相对较低,为此,国家实施了天然林保护、三北防护林建设和退耕还林还草等工程,而自1999年起,国家实施的以植树造林、封山禁牧、25°以上坡耕地退还林草、土壤结皮恢复等为主要措施的“退耕还林(草)计划”,使该区域的耕地大范围转化为林草地、土地利用和覆被发生了显著变化,其结果使黄土高原地区生态系统质量得到大幅提升,但同时也出现了生态系统服务功能难以协同的问题[4-6]。如高海东等[7]、宁珍等[8]、刘文超等[9]分别通过建立多因素趋势及相关分析法和建立RUSLE模型与黄河水文站输沙统计数据进行对比分析,发现黄土高原地区退耕还林还草工程引起的植被恢复是黄河河龙区间输沙量减少的主要原因,贡献率达54%;Shao等[10]、Zhang等[11]对气候和人类活动双重因素影响下黄土高原产水效应的模拟结果表明,自2000年以后,黄土高原蒸散发和植被耗水量的增加速率分别为4.39和4.9 mm/a,退耕还林还草引起的植被恢复和覆盖度的提高成为该区域径流减少的关键驱动因素。由上述学者研究结果可知,黄土高原植被的恢复使区域生态系统土壤保持能力增强,相应产水能力下降。

本文引入的InVEST (integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs) 模型是生态系统服务功能权衡和协同研究领域的主流方法之一,尤其在生态系统产水服务功能计算中,该方法有效规避了传统基于水量平衡法[12-13]、植被指数法[14]和降水贮存量法[15]等因缺乏对水文过程的模拟而导致模拟精度不够的问题。该模型对流域降雨、蒸发、产流、径流等水文过程进行模拟的同时,能够综合考虑土地利用变化、生态恢复工程、不同管理措施等人类活动因子对生态系统产水效应的影响[16-17]。由于能够实现多因素综合模拟、具有可靠度相对更高的优势,InVEST模型在国内外得到了广泛应用,如国外学者[18-20]利用该模型对相关流域产水量进行了评估,其结果为流域生态系统修复、土地利用结构和格局优化、提升流域水资源量提供了有效支撑。国内学者[21-26]利用该模型对汶川地震灾区、三江源区、黄土高原和秦岭山地等区域的水源涵养、土壤保持等生态系统服务功能展开了量化评估,为区域生态系统科学管理、人地矛盾协调和区域可持续发展提供了很好的权衡价值。本文选取InVEST模型方法,对黄土高原退耕还林还草工程的产水效应进行量化评估,找出产水量变化显著的区域,进一步优化退耕方式、植被选取和植被空间格局,提高流域产流能力、控制土壤侵蚀、协调黄河水沙关系,在保护并增强产水生态服务功能的同时,为提升区域生态系统服务功能协同效应提供技术支撑。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区概况

本文选取陕北黄土高原的延安市和榆林市作为研究区,该区域黄土丘陵、沟壑、梁、塬、峁及其复合地貌所构成的不同地貌单元和生态环境地域,对整个黄土高原具有很好的代表性和典型性,地理坐标介于北纬34°10′~39°35′,东经107°30′~111°15′。研究区总面积为79 981.9 km2,占全部黄土高原总面积的12.6%,是整个陕西省黄土高原总面积的89.5%,陕西省国土面积的38.9%。研究区海拔高程在1 000~1 600 m之间,年均降水量为400~600 mm之间,降水空间分布由东南向西北逐渐减少,区域蒸发量变化约为1 000 mm,蒸发强度较大,境内黄土丘陵沟壑纵横、水土流失严重。研究区地理位置分布如图1所示。选择在此研究区开展退耕还林还草工程产水效应研究,对揭示整个黄土高原土地利用/覆被变化所产生的生态系统服务功能变化和黄河水沙变化,推动黄河流域生态环境保护和生态系统建设具有较高的参考价值,也可为这一区域科学合理推进退耕还林还草工程提供依据[27]。

2.2 研究方法

InVEST产水模型基于水量平衡原理,能够很好地反映土地覆被变化、降水、地表蒸散发、土壤水交换等综合因素作用下的产水模拟,可为流域生态系统及其产水能力的协调管理提供有效途径,具体计算方法如下[22-25]:

(1)

式中:Yjx和AETxj分别为用地类型j上栅格x的年产水量和年平均蒸散发量,mm;Px为栅格x的年均降雨量,mm。AETxj由公式(2)计算[24]。

(2)

式中:ωx为栅格x的修正植被年可利用水量与降水量的比值;Rxj为用地类型j上栅格x的潜在蒸散发量与降雨量的比值(干燥指数),均无量纲。Rxj和ωx可通过公式(3)~(5)计算获得[25]。

(3)

式中:k为蒸散系数,由植被叶面积指数LAI(leafareaundex)计算获得;ET0为栅格x的年潜在蒸散发量,mm,其由假定平整地表全部覆盖指定绿色低杆植被,且保持土壤充足湿润条件下的蒸散量,由公式(4)计算获得[25]。

ET0=0.0013×0.408×RA×(Tavg+17)×(TD-

0.0123P)0.76

(4)

式中:RA为太阳在大气顶部的辐射值,MJ/(m2·d);Tagv和TD分别为1 d中最高温和最低温均值的平均值和差值,℃。

(5)

式中:Z为Zhang系数,是表征降水季节性特征的一个常数,其值在1~10之间,降水主要集中在冬季时,其值接近于10,降水主要集中在夏季或季节分布较均匀时,其值接近于1,本研究区根据模型测试经验取默认值;AWCx为栅格x的植被有效可利用水,mm,由公式(6)计算[25]。

AWCx=min(Dx,Rx)·PAWCx

(6)

式中:Dx为栅格x的最大土壤深度,mm;Rx为栅格x的根系深度,mm;PAWCx为栅格x的植被可利用水,利用土壤质地由公式(7)计算[25]。

PAWCx=54.509-0.132sd-0.003(sd)2-0.055st-

0.006(st)2-0.738cy+0.007(cy)2-

2.688om+0.501(om)2

(7)

式中:sd,st,cy和om分别为土壤当中的砂粒、粉粒、粘粒和有机质的百分比含量,%。

2.3 数据来源与处理

本文研究数据主要包括2000和2010年气象数据、土壤数据、 数字高程模型(digital elevation model, DEM)、土地利用/覆被类型数据、叶面积指数等。降雨量数据来源于国家气象科学数据中心(https://data.cma.cn)。土壤信息数据来源于第二次全国土壤普查数据和郭兆元编《陕西土壤》[28]。DEM数据采用30 m空间分辨率,自地理空间数据云(http://www.gscloud.cn)下载。土地利用/覆被类型和叶面积指数数据均来自“全国生态环境十年变化(2000-2010 年) 遥感调查与评估项目”,其中2000 年土地利用/覆被数据采用30 m分辨率Landsat TM影像解译获取,2010年采用30 m分辨率HJ-1卫星CCD影像解译获取。研究区产水量模型各参数数据来源说明见表1,各参数值分布见图2。

图1 研究区地理位置分布

表1 研究区产水量模型各参数数据获取来源说明

图2 研究区产水量模型各参数值分布

3 结果与分析

3.1 土地利用/覆被变化

2000和2010年各土地利用类型的面积及其变化见表2,土地利用/覆被转移矩阵见表3。

表2 2000和2010年各土地利用类型的面积及其变化

表3 2000-2010年研究区土地利用/覆被转移矩阵 km2

由表2可得出,研究区以草地、林地、灌丛和农田生态系统为主,其中草地所占面积比重最大。2000-2010年10年间草地和农田生态系统发生变化最大,其中草地比重增加了4.01%,农田比重减少了4.98%,同时,林地和灌丛的比重共增加了0.51%。由表3可知,上述变化主要为农田大规模向草地、林地的单一转化为主,10年间农田转向林地、灌丛和草地的总面积为3 903.6 km2,林灌草增加的面积和农田减少的面积基本相当,因此陕北黄土高原自2000年以来大规模实施退耕还林还草工程致使研究区土地覆被发生显著变化。此外,荒漠生态系统也不同程度地向林灌草转化,主要与榆林地区大规模实施沙化土地植被恢复有关。从以上数据变化可以得出,研究区10年间退耕还林还草工程成效显著,农田面积明显下降,而以草地为主的林灌草面积显著增加。

2000-2010年研究区土地利用/覆被变化空间分布见图3。由图3可看出,陕北黄土高原主要在北洛河上游、延河流域、无定河流域及其他各流域下游近黄河区域大规模实施了退耕还林还草工程,农田大面积被以草地为主的林灌草所取代,演变为以草地为主的新土地利用/覆被分布格局,其中延河流域工程实施规模最大。

图3 2000-2010年研究区土地利用/覆被变化空间分布

以研究区重点流域为主、黄河干流各流域整体推进退耕还林还草工程,有效地控制了人类耕作活动对地表植被的破坏,耕地向林地、灌丛、草地生态系统的转化有效提升了该区域生态系统的稳定性和生态服务功能。

3.2 流域产水时空变化

2000和2010年研究区各流域产水量及其变化值见表4, 2000-2010年研究区蒸发量与降水量相对值及产水量变化值空间分布见图4。

表4 2000和2010年研究区各流域产水量及其变化值

图4 2000-2010年研究区蒸发量与降水量相对值及产水量变化值空间分布

由表4可看出,研究区各流域10年间平均产水量和总产水量均呈现下降趋势,至2010年除无定河外,榆林市境内各流域平均产水量均在2 000 m3/hm2以上,产水量由大到小依次为秃尾河流域、窟野河流域、蒙陕支流区、黄河干流区和佳芦河流域。对照图3和图4可知,该区域退耕还林还草力度相对较小,土地覆被变化多发生在榆林市沿黄区域,榆林市西部区域的风沙草滩区未发生较大变化,从而保障了该区域的降水蒸发比值相对稳定,产水量相对较高。整体上该区域由于退耕还林还草工程的实施,10年间仍然有平均产水量140~240 m3/hm2、平均总产水量0.3×108~0.9×108m3的减少,主要和耕地向林灌草的转化致使区域植被耗水增强,蒸发强度增大有关。退耕还林还草工程使榆林市境内总产水量减少了7.2×108m3。

至2010年除鄂尔多斯内流区和泾河流域外,延安市境内各流域平均产水量在1 700~1 900 m3/hm2之间,其中平均产水量较大的为清涧河流域、延河流域、云岩河流域。延安市境内各流域平均产水量出现了90~420 m3/hm2的减少,其中减少最大的为清涧河流域(-420.7 m3/hm2)、延河流域(-342.4 m3/hm2)和云岩河流域(-246.3 m3/hm2)。由于退耕还林还草工程主要在延安市境内实施,导致该区域延河流域、北洛河上游、清涧河流域和云岩河流域等土地覆被发生大规模变化,以耕地向林灌草的转变为主。图4中退耕还林还草工程的实施使该区域实际蒸发和降水的比值出现0.05~0.15的增加,说明退耕还林还草工程引发的土地覆被变化使该区域植被耗水和蒸发强度明显增强,是该区域产水量减少的主要原因。退耕还林还草工程使延安市境内总产水量减少了8.9×108m3,其中清涧河流域(-2.1×108m3)、延河流域(-2.7×108m3)和北洛河流域(-2.8×108m3)减少最大。

由图4产水量的空间变化格局可看出,2000-2010年研究区产水量除榆林市无定河上游的风沙草滩区、鄂尔多斯内流区和北洛河下游出现0~10 mm的略微增加外,大部分区域产水量均有不同程度的减少,其中研究区中东部的无定河流域下游、清涧河流域、延河流域、北洛河上游及黄河干流区沿线产水量减少最为显著(-20~-50 mm),局部区域达到-50 mm以上。对比土地利用/覆被空间转移变化和研究区实际蒸发与降水的比值可知,整个10年间研究区产水量减少显著的区域与退耕还林还草工程实施区域高度一致,耕地被林灌草植被大面积替代,使上述区域植被的耗水和蒸发量显著增加,实际蒸发与降水的比值出现0.05~0.15的增加。

通过图4与图3的对比可以看出,研究区产水量减少与蒸发量增加最大的区域和林灌草增加的区域基本一致,说明退耕还林还草工程使研究区植被恢复的同时也加大了该区域的植被耗水和蒸散发量,退耕还林还草是这一区域产水量减少的主要影响因素。

3.3 土地利用类型变化产水效应

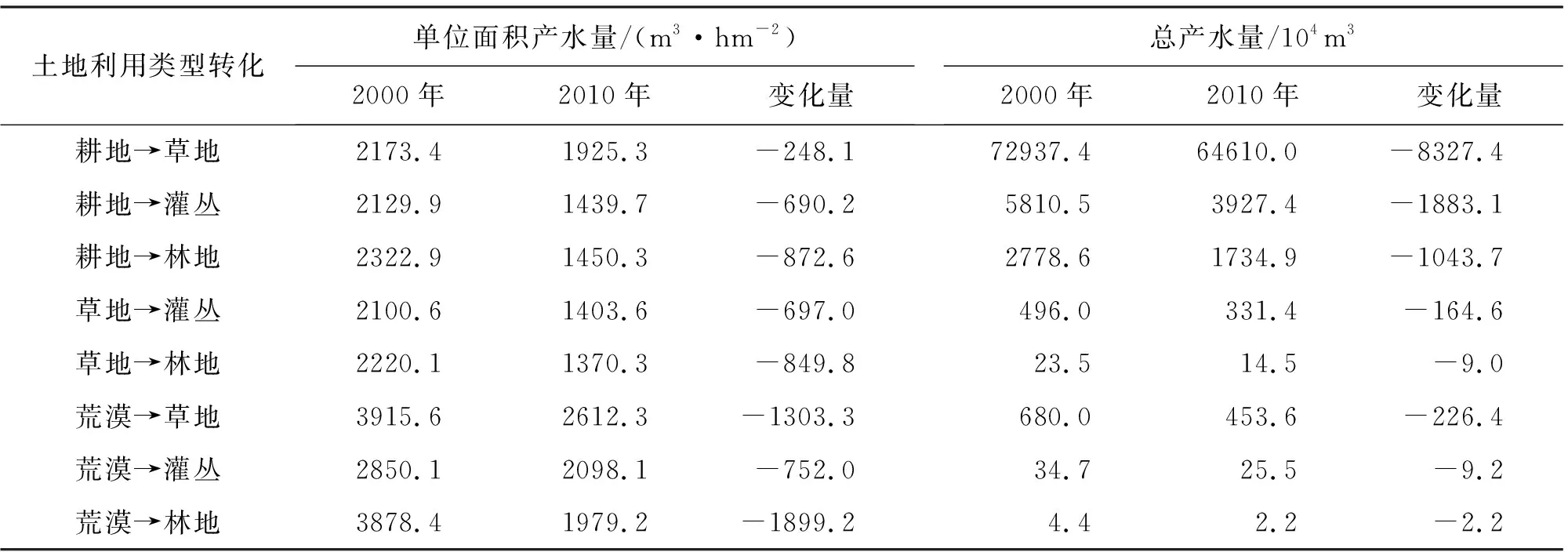

退耕还林还草工程是对生态系统的人工干预和修复,研究区退耕还林还草工程引起的土地利用类型变化主要包括3种方式,即耕地转化为林地、灌丛和草地,草地转化为林地和灌丛,荒漠转化为林地、灌丛和草地[30]。本文利用InVEST模型对2000和2010年研究区产水量进行了量化评估,并采用两期土地利用类型的空间转化矢量数据对相应年份的产水量进行了空间提取,统计分析了土地利用类型变化的产水效应,结果如表5所示。

表5 2000和2010年研究区土地利用类型变化产水效应

由表5可知,研究区退耕还林还草工程产水量负效益显著,耕地、草地和荒漠向林地的转化致使单位面积产水量减少达850 m3/hm2以上,耕地和草地向灌丛的转变致使单位面积产水量的减少次之,约为690 m3/hm2,耕地向草地的转变产水减少最小,为248 m3/hm2。整体上,耕地向林灌草的转化和荒漠向林灌草的转化导致研究区的产水量减少最为明显,其中,耕地向林灌草的转化导致研究区产水量减少了11 254.2×104m3,占总减少量的96.5%,荒漠向林灌草的转化导致研究区产水量减少了237.6×104m3,占总减少量的2.0%。从上述变化可以看出,陕北黄土高原耕地和荒漠向林灌草的转化,使地表植被覆盖度显著提高,植被的耗水和蒸发量显著增加,退耕还林还草引起的土地利用类型变化致使研究区产水量整体减少了11 665.4×104m3。对土地利用类型变化引起的产水效益进行分析,可为研究区科学实施退耕还林还草工程、进一步权衡和协调流域生态服务功能、加强生态系统管理和保障区域水资源平衡提供参考依据。

3.4 产水功能重要性空间分区

进行重要性分级和空间分区,有利于科学识别产水功能重要和关键区域,科学合理、因地制宜地实施退耕还林还草工程,优化土地利用类型和格局,加强生态系统管理,全面权衡和协调流域生态服务功能,对保障区域水资源平衡和生态系统健康发展,实现区域可持续发展极其重要。本文产水功能重要性分级根据《国家生态保护红线—生态功能红线划定技术指南(试行)》的分级分类方法,即借助ArcGIS软件的Quantile(分位数)分类方法,按产水能力大小共分为5个等级,分级标准及分级结果见表6。根据重要性分级评价结果,将高度重要和极重要区划定为产水量生态重要区,研究区产水功能重要性空间分布见图5。

表6 研究区产水功能分级标准及分级结果

图5 研究区产水功能重要性空间分布

由表6和图5可知,研究区产水量高度重要区和极重要区的总面积为32 708.9 km2,所占面积比重为40.9%,主要分布在延安市境内的延河流域、清涧河流域、云岩河及宜川河流域下游、北洛河流域下游,榆林市境内的无定河上游及下游、蒙陕支流区、窟野河流域、秃尾河流域、佳芦河流域及黄河干流区等区域,上述流域的产水量在190~215 mm之间,部分区域达215 mm以上,主要分布在榆林市境内的风沙草滩区和黄河干流沿线区域。中等以下重要区主要分布在研究区中西部流域,即榆林市境内的无定河上游区域,鄂尔多斯内流区,延安市境内的泾河流域、北洛河中上游区域、云岩河及宜川河的上游区域,产水量在140~190 mm之间,部分区域在140 mm以下。上述产水量高度重要区和极重要区为研究区产水功能的重要生态区,这些区域降水相对丰富、植被覆盖较好、地表水系相对发达、蕴含较高的水资源量。同时,该区域的生态环境相对脆弱,又是退耕还林还草工程的重点实施区,生态修复更要遵从自然演化规律,注重益林则林、益草则草、益荒则荒,加强物种科学选取和结构优化。通过产水功能重要性分级和分区,实现研究区产水功能和其他服务功能的全面协调和权衡,为推进流域生态系统的精细化管理,土地利用政策的科学制定,退耕还林还草工程的科学实施及助推黄河减沙增流提供重要支撑。

4 结 论

(1)2000-2010年退耕还林还草工程使研究区耕地和林灌草之间发生大范围的转化,转化结果使林地、灌丛、草地面积分别增加了122.7、285.2和3 204 km2,耕地面积减少了3 984.5km2。退耕还林还草工程有效遏制了因人类活动而导致的生态系统退化,有效提高了区域生态系统服务功能,保障了区域民生福祉能力。

(2)2000-2010年研究区产水量整体呈现减少趋势,退耕还林还草工程实施区域实际蒸发和降水的比值出现0.05~0.15的增加,说明退耕还林还草引发的土地覆被变化使该区域植被耗水和蒸发强度明显增强,是该区域产水量减少的主要原因。退耕还林还草工程使延安市境内总产水量减少了8.9×108m3,榆林市境内总产水量减少了7.2×108m3。

(3)土地利用类型转化产水效益中,退耕还林还草引起的土地利用类型变化致使研究区产水量整体减少了11 665.4×104m3,其中,耕地向林灌草的转化导致研究区产水量减少最为明显,共减少了11 254.2×104m3,占总减少量的96.5%。

(4)通过产水功能重要性分级和空间分区,高度重要区和极重要区的总面积为32 708.9 km2,所占面积比重为40.9%,主要分布在榆林市北部各流域、延安市中东部各流域和北洛河下游。加强该区域的保护力度,对推动区域经济社会和生态环境保护协调发展,保障区域民生福祉具有重要意义。