潜在型城边传统村落保护与发展策略

——以山西省晋中市小寨村为例

2021-02-12太原理工大学建筑学院史东霞王金平

文/太原理工大学建筑学院 史东霞 王金平

1 研究背景

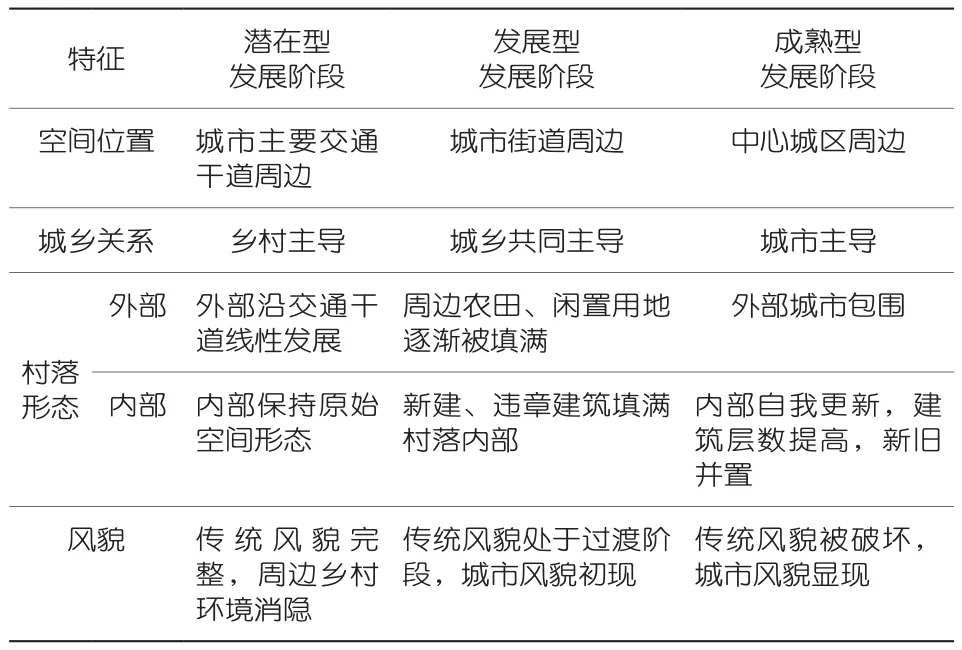

2019年,我国城镇化水平由17.9%提高至60.6%,随着人口数量急剧增长,城市用地边界迅速扩张,原城市外围的乡村聚落因地缘条件特殊,承接着城市部分功能转移,并逐渐被纳入城市建设用地范畴。在此过程中,学者依据此类乡村所在的空间区位(城市边缘区)间接定义该类村庄为城边村,认为城边村是处于城市边缘区范围内的农村聚落或社区[1]。城边村是城市和乡村两种不同社会系统过渡、融合、冲突的空间载体和社会单元,经历着业结构、人口构成、空间形态等方面的空前变革。如表1所示,根据演化类型与特征,城边村发展分为3个阶段:第一阶段为潜在型城边村,是城边村发展的初始状态,无明显区位差异,因城市道路新辟,靠近其外部空间开始扩张,城乡二元空间特征显著,具体表现为外部乡村环境逐渐消隐,内部仍保持村落空间形态;第二阶段为发展型城边村,城边村周边农田、闲置用地随着城市化进程的推进逐步被填满,是被动式城市化的过程;第三阶段为成熟型城边村,当无法通过扩大占地面积满足建设需求时,位于中心城区的城边村开始低水准的居住空间更新,在空间上呈异质拼贴、新旧并置的特征[2]。

表1 城边村不同发展阶段的特征分析

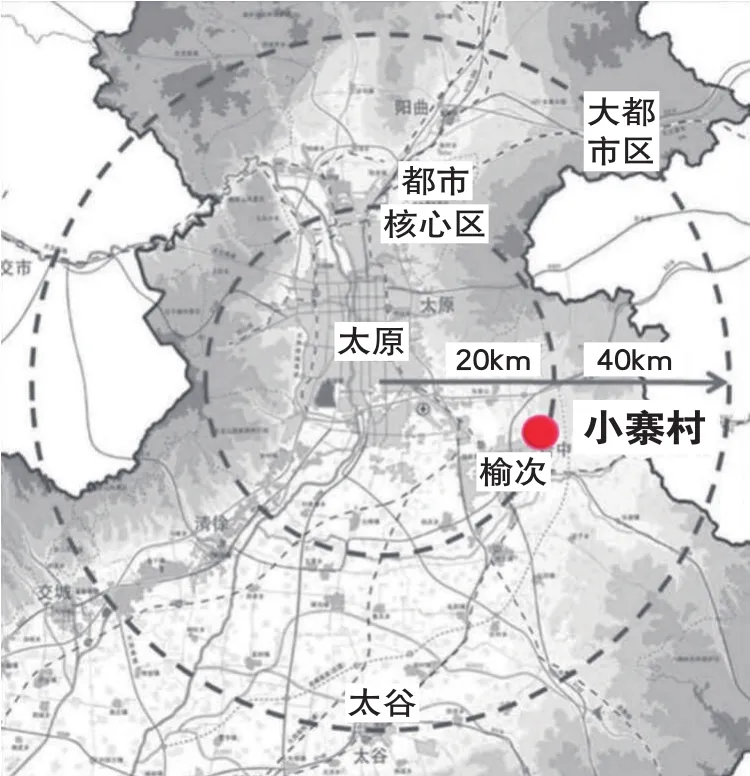

小寨村隶属山西省晋中市榆次区什贴镇,距太原市中心城区约15.1km,距晋中市中心城区约4.9km。通过对小寨村空间区位与城边村演化阶段概念的研判可知,小寨村处于城边村的初始发展状态,即潜在型城边村(见图1)。2016年,小寨村被列入第四批中国传统村落名录,作为潜在型城边传统村落,相较于普通的城边村,其保护与发展既要承载城乡二元系统的融合与冲突,又要考虑传统村落的历史文化价值。承载现代生活与社会记忆,处理好聚落文化遗产保护、协同与城市发展的关系,是小寨村亟需解决的问题。

图1 小寨村城乡位置关系

2 村落的形成与发展

2.1 历史的驿道村落

2.1.1 因“迁徙”而生

明洪武年间,赵家祖先从由运城解州迁至洪洞大槐树下,后又迁至小寨村内,居住于沟谷中,扎根于小寨村。赵家祖先原以农业生产为主,如种植谷子等杂粮,饲养传统六畜以助农耕,随后将宅院搬入台塬。随着农业进一步发展,赵氏祖先开始修建自家房屋,至此开始村庄建设。

2.1.2 因“官道”而兴

明清时期,小寨村地理位置优越,位于京省、京陕官道岔口处。京陕官道由榆次东北入境,途经什贴镇至城区,再由郭家堡、郝村入徐沟县内;京省官道途经什贴镇至鸣谦、再由北砖井入太原界(见图2)。

图2 驿道线路

区位优势为村民外出经商及务工提供了便利。据史料记载,清朝时期小寨村几乎户户外出经商,赚到钱后回村修建房屋,至清朝中期,随着人口增长,利用地形之便,村民筑起前后两道门和围墙,村落格局基本成型。

2.2 城边村落现状

2.2.1 “官道”没落后的城市边缘

交通是聚落体系形成的外部条件之一。现代公路交通体系始于19世纪初,各条铁路的通车逐渐取代原始交通驿道,成为货物流通与信息流通的主要方式。榆次境内的京陕官道、京省官道、榆省官道逐渐被改修成公路,“官道”失去通行功能,小寨村则失去原有的交通优势,走向没落。

2.2.2 社会结构变迁后的“新旧融合”

外生式演化是村落在外部力量干预下的演化方式,外部力量具有较强的偶然性和冲击力,是村落历史演化的重要动力,如社会发展的变迁等,均可影响聚落内部的空间属性,改变村落的空间形态[3]。抗日战争时期,长期弃用神栖宫、吕祖坛、山神庙等公共建筑,以坛庙为核心的聚落内部空间呈松散形态。20世纪80年代,因小寨村人口剧增,掀起了改建、扩建房屋的风潮,聚落空间开始自发向东部扩张,在旧村东侧规划建设了新村,形成了当前由新村、旧村共同组成的村落。旧村内部基本保留原有格局,民居院落规整有序,道路体系以“口”字形主干路为支撑,东寨门成为旧村与新村的主要连接点(见图3)。新村整体形成“主”字形结构,农宅建筑平行排列。

图3 街巷格局

3 村落的价值特色与发展困境

3.1 价值特色评价

3.1.1 村落选址与整体风貌

小寨村位于黄土台塬之上,村落北、西、南皆为河谷,三面深沟环绕,形成“山、水、沟、村”的聚落整体风貌格局,整体肌理清晰,格局完整,具有较高的历史价值和审美价值。小寨村的赵氏先民在近百亩黄土台塬的东面砌立寨门,南北筑成寨墙,一门关闭,全寨皆安。小寨村是黄土台塬地区堡寨型古村落的典型代表[4]。

3.1.2 建筑特征

小寨村内传统民居建筑以合院为主,院落内主房大体上坐北朝南,可分为靠崖式窑洞结构、独立式窑洞结构,主体材料为土坯、砖石。公共建筑包括吕祖坛、神栖宫、关帝庙、财神庙(遗址)、舞霓亭等。此外,赵家祖先为战乱避祸,利用水井营造地下庄园,规模庞大。从外部序列到内部空间,从色彩装饰到附属艺术,小寨村的建筑集建筑艺术、儒商文化、地方民俗文化于一体,体现晋中传统民居的艺术特色(见图4)。

图4 小寨村风貌及主要民居街巷

3.2 现状发展困境

3.2.1 产业结构分化,产业互动不足

小寨村现状经济条件较薄弱,经济来源以种植及外出务工为主。因处于晋中黄土台塬,虽耕种条件较好,但与晋中南部其他村庄相比,人均耕种面积较小,农业产业基础较薄弱。同时,对村落资源禀赋的挖掘有限,第三产业发展受阻。

3.2.2 缺少保护资金,人居环境愈下

小寨村新村不断发展,村民搬入新村或在外购房居住,导致村中的老旧房屋无人居住,人居环境差,加快了旧村传统建筑的破损甚至坍塌。个人用于建筑遗产保护、修缮的资金严重不足,且因地方政府财政紧张,缺乏用于遗产修缮的专项资金及配套使用政策,遗产保护状况每况愈下。

3.2.3 村民大量外移,空心趋势凸显

因村庄内的生产生活条件滞后,村民外出寻找发展机会,人口向城镇大量转移,造成村庄老龄化、空心化现象严重。旧村内较多房屋被遗弃,出现“人去村空”现象,从“空巢”到“弃巢”。

4 村落保护与发展策略

因驿道历史功能的退出、社会环境的变迁,聚落的人地关系、社会关系、生产关系等被重塑,小寨村从历史上繁华的驿道村落演变为如今的城市边缘村落。历史环境被挤压在现代建设的缝隙,传统村落的价值受到严重挑战。通过对小寨村实地驻场调研,研究针对现状发展困境,从产业建设、人居环境、村民需求三方面总结保护与发展的策略,三者相互协作有效平衡了历史价值的保护性、现状环境的复杂性、利益主体的多元性关系。

4.1 借“势”造“势”,融入城市绿道建设

城市绿道是适宜于维护城市地方性特色,整合和修复自然资源和人文资源的线性开敞空间[5],可预防性地保护和发展城市特色,其内涵与潜在型城边传统村落的保护与利用高度契合,潜在型城边村融入城市绿道建设,既可满足聚落文化遗产保护的诉求,又可与城市协同发展,实现传统村落复兴的双赢。2020年,晋中市开始规划建设全长约90km的环城旅游绿道,起于榆次小西沟,止于榆次淳湖湿地(太榆退水渠榆次段),途径乌金山森林公园、小寨古村落等自然人文景观。小寨村被规划为二级驿站,主要承担市民与游客的综合服务功能,是绿道的次级服务中心,可最大限度保持乡风民俗、乡土气息和历史韵味,既兼顾了关注村落本身及其构成要素的整体性,又兼顾了村落与外部环境的互动性[6]。此种保护与发展方式既可传承传统村落的价值特色,又能带来产业收入,促进小寨村第三产业发展,丰富小寨村的产业结构。

4.2 释放“活力”,多元主体协作共治

以政府为主体的传统村落保护与发展模式问题重重,在具体实践过程中,涉及多元主体的参与。主要包括政府部门、社会企业、专家学者、乡贤、村民5个方面[7]。实践过程中,在晋中各级政府有序的监督指引下,小寨村与文化传播公司建立合作关系,并通过当地乡贤的积极号召、专家学者的技术支持、村民的高度参与,重构传统与现代相结合的新型治理机制,形成以社会企业为主导的多元主体模式。根据文化传播公司的项目规划,小寨村在保护性修缮的基础上主要发展文化艺术、康养度假等服务性产业,拟打造文化艺术康养村落,将以保护活化典型历史遗存和文化特征,激活带动村落全面发展。截至2020年12月,文化传播公司已陆续投入建设资金约1000万元,与村民委员会签订合约,完成收购20余栋传统建筑产权,并将逐步对其进行修缮设计。

4.3 探寻“需求”,满足村民多样化感知

村民既是地缘血缘纽带强烈的群体,与传统村落有着共生关系,又是村落保护发展的内在动力。村民是否有充分的幸福感、获得感、归属感、安全感和主人翁意识,决定着村落的发展方向。小寨村传统村落保护项目于2018年动工,大力改善村民的居住环境。舞霓亭、神栖宫、吕祖坛的修缮及吕祖坛戏台的恢复,为村民提供了新的文化活动场所,使其能享受现代化生活方式,增强幸福感;文化传播公司创立黄土农言文旅康养示范区,为村民提供就业机会,提高其收入,使其有获得感;城市边缘的区位优势使其可与城市实现教育医疗等公共资源共享,增强村民的归属感;随着政府改革医疗、养老等福利制度的完善,使村民获得安全感。只有村民在观念上“活”起来、在行为上“动”起来,才能激发其创造力、文化自觉、文化自信和参与热情,为产业、经济、旅游、机制、文化、景观等提供动力源泉。满足村民的多样化需求,是城边型传统村落可持续发展的必要环节。

5 结语

城边型传统村落是农耕时代向现代化发展的特殊产物,村落遗产保护与城市发展建设之间的矛盾不可回避。在新的发展环境背景下,毗邻城区的便利生活条件为小寨村传统生活向现代生活的适应性演化带来“重生”机遇。相较于其他村落,小寨村易实现可持续状态的“活态保护”,与城市形成长久的邻里关系,使原住民生活模式得以延续。小寨村虽是个案,但其并非偶然的个体现象,且在我国广大地区普遍存在。研究基于对潜在型城边传统村落小寨村的调查,得出3条卓有成效的发展策略,为城边型传统村落保护发展提供多样化视角和方法。