跨越文化空间:节日影像中的文化整体表达策略

2021-02-12王海飞张瀝元

王海飞,张瀝元

(兰州大学西北少数民族研究中心,兰州 730030)

由文字民族志进入影像民族志,要面对两个问题:一是在文字民族志的方法基础上,实现从文字语言到影像语言的转换,并与文字民族志相对照,完成对文化的参与式观察和多文本表达;二是超越文字民族志,依赖影像语言的特点充分发挥其优势,实现文字民族志所无法实现的文化解释与表达。两个问题决定了影像民族志发展的方向。经过近百年的实践积累,几代学者在学科框架中对第一个问题进行长期工作与研究,已获得很多成果和经验;而对第二个问题,应该说现阶段才逐渐开始有了一些探索。

一般认为,民族志影像是一种特殊形式的民族志文本,因为与现代影像技术的密切联系和视觉语言天生所具有的更强的通约性和张力,民族志影像总是表现出自觉地、积极超越“本我”的特征。[1]在一百年的发展中,从忠实模仿人眼的客观现实记录,①苏联纪录片导演吉加·维尔托夫的“电影眼睛”理论即认为摄影机是人眼之外更强大的“第三只眼”。到强调对文化的“深描”,再到20世纪四五十年代对非虚构电影主观性的反思,[2]直到近年来,学界所重视的影像本体论的探讨,在经验与科学、研究与写作之间,民族志影像这一特殊的民族志文本背后的理论体系不断丰富与完善。在新媒体技术的催化下,影像对文化的多元表达能力和表达方式越来越受到人们的关注,围绕影像民族志表达能力和表达方式的探讨逐渐成为最近影视人类学学界的共同议题,并由此产生多种研究视角。多模态作为其中一种跨学科的话语分析视角,将文字、影像、符号整合为整体的多媒介、多通道表意系统,探讨文化表达的路径,推动民族志获得一些具有探索意义的研究成果。多模态,原本是自然科学领域的技术概念,例如多模态生物识别技术,指整合或融合两种及两种以上的生物技术,利用其多重优势,使得认证和识别过程更加精准、安全。在文化研究中,多模态话语分析始于1977年R.Barthes在《图像的修辞》一文中的讨论,[3]意指传统的意义表达和表达方式将被多种媒介或多种符号形态并存的复合话语所取代。将这一概念引入民族志生产语境中进行讨论是最近的发展趋向,其逻辑不言而喻。民族志面对的是文化系统,通过跨越感官模态,统摄不同的文化符号系统,实现表达方式的多层次应用,达到累积效应。在民族志中展开多模态的研究与实践,目标不是自然科学追求的精准、安全,而是为了讨论如何对文化系统做出更富于还原能力和整体的表达。受到多模态影像民族志相关研究与讨论的启发,笔者尝试通过一部节日影像的实践和反思,在阐释以民族志影像方法对节日进行记录、解释和表达节日仪式时,可以通过对文化系统内不同层级空间的划分与跨越来摆脱时间线性约束,实现文化的整体性表达,从而凸显民族志影像面对复杂文化体系的解释与表达能力。

一、民族志中的时间与空间

(一)作为概念的时间与空间以及本文中的空间概念

时间和空间是人类发展过程中产生的概念。时间是人们用来表达物质运动持续和顺序的相对参数,空间则被人们用来描述与时间相对的物质存在状态。作为概念,时间和空间均是人们用以把握世界的路径。沿着海德格尔的思考,空间的存在是世界向此在不断敞开,是一种随着此在的活动而与世界相互关照的关系,成为一种关涉主体和存在的内在体验,空间也参与组建世界。[4]时间与空间的特性,使我们有可能在一个空间中讨论时间的存在,以此面对将来,或是对人类历史进行量度,并以时间概念赋予事物意义;同时也有可能在一个时间序列中,着力对不同空间实现抽离和审视,以及通过不同空间的跨越性描述或再现,实现文本对复杂现实世界的表达。

关于空间,以往研究更多集中在建筑学、地理学、历史学和政治学或资本主义批判研究中。作为西方马克思主义理论代表和区域社会学的重要奠基人,列斐伏尔长期致力于空间研究,他将空间分为“空间实践”“空间的表征”“表征的空间”三个维度,并指出由“空间中的生产”到“空间的生产”发展过程。爱德华·W.苏贾在列斐伏尔研究的基础上,提出“第三空间”理论,他认为“第一空间”是自然存在的,但是却被观念和意识形态所构成的“第二空间”所控制。而“第三空间”超越了原有的二元思维,形成与前两者有区别的新的“他者”空间,由此对抗空间研究历时性逻辑,打破主体性与客体性、具象与抽象、真实与想象、行动与意识等一系列二元对立结构,开创共时性空间思考与研究的道路。[5]本文中所言的空间,接续并借用以往学者提出的观念和经验指向的空间,但完全不是地理学或区域研究中的二维平面概念,而是尝试在一个文化整体中以文化分层的视角析分出立体的文化层概念,以不同的文化空间指涉不同的文化层,以讨论在不同的现实或非现实的文化空间之间,或者说在某一文化系统内部的不同层级空间之间存在什么样的关联,这些空间是并行不悖,还是彼此相互被规定?就理论而言,使用不同文化层级的解释框架,有助于对文化整体性特征实现理解,同时推动文化研究更接近人类学的本质:关注抽象的文化中的活生生的人,以及由那些个体构成的具有鲜明特征的群体。

(二)民族志文本中时间与空间的差异性表达

民族志是民族学和文化人类学研究的成果呈现,是学科发展历程中最重要的财富,也是近现代以来文化研究和知识生产的重要文类。民族志文本中,时间和空间一直备受关注。时间和空间相互依赖而生,时间必须要在空间中延续;空间依托时间延续而存在。任意一部民族志中,时间和空间必将成为叙事赖以维系的两个维度,但在不同历史时期,人类学家基于主体差异,对两个维度的倚重各有不同。在“摇椅上的人类学家”时代,民族志中“他者”的时间更多指向划分人类发展阶段的类别,如“蒙昧”“野蛮”“文明”等。在“传播论”中,时间则是以空间的分布所决定的。功能主义则从多个层面推动人类学研究方法和田野工作完成转型。从1922年《西太平洋上的航海者》开始,现代民族志文本的生产进入全新阶段,时间概念被悬置,取而代之的是以空间为叙事线索的对“他者”的共时性分析。费边认为,人类学话语和民族志写作中,时间概念的使用可以分为三种类型:第一种是物理时间,用来描述社会文化进程,一般相对于较大尺度的进化论或史前史的建构;第二种是平常时间或典型时间,以空间中历史事件之间的间隔来衡量,成就了民族志对“他者”历史的书写;第三种是“主体间性时间”,他以克利福德·格尔茨的《巴厘岛的人、时间与品行》为例,认为人类通过行为与互动交流,利用文化创造和生产信仰、价值和其他社会生活手段,时间成为构成社会事实的一个方面。[6]乔治·E.马库斯也曾提出,在很长的时间阶段中,民族志作者对处于转变中的文化本真性的保护是空间化的而非时间性的……从而抹去历史背景。[7]“民族志的现在时”研究进路被乔治·E.马库斯和詹姆斯·克利福德等人提出反思性批判后,以保罗·拉比诺为代表的学者开始强调民族志文本中一个空间对多种历史时间的呈现,强调当代元素在民族志主体的日常生活中的存在。[8]改弦易张的方式有很多,拉比诺将他解决这一问题的途径命名为当代人类学。大概同时期出现并快速成熟的,以客观时间记录为叙事依据的影像文本对田野工作中所面对的文化空间的表达,应该也是得益于这一学科的发展,并成为后来人类学发展中影像民族志的叙事基础,也由此产生出若干转型的可能性路径。

(三)民族志影像叙事中的多重空间与跨越的可能性

民族志影像自20世纪30年代开始,在人类学家的田野调查中初具雏形,尽管当时的影像工作依然对文字文本的民族志仍有较大依赖。①1936年至1938年,玛格丽特·米德和格里高利·贝特森在巴厘岛的田野调查中利用影像手段展开研究,获得系统的影像研究成果,开创了文字和影像同步记录和对文化对象展开分析的影视人类学研究范式。传统的文字民族志有可能完成多空间的复线叙事,或者多线与多空间穿插叙事,这是文字文本的符号性、抽象性、联想性等特点所决定的,当然,即便是文字民族志,也没有完全解决跨空间叙事的问题。相比较文字民族志而言,民族志影像具有先天的时间线性特征,并在多数情况下恪守这一特征。民族志影像在20世纪60年代逐渐趋于成熟,在其后的大多数实践中,时间往往成为影像的表达对象,而空间则成为表达的方式或场域。时间线性特征决定了民族志影像在其发展过程中,一直延续着依附在时间线性基础上的连续空间线性叙事结构。所以传统的民族志影像中,基本逻辑还是在线性的时间结构中依次展开不同空间的叙事,此时的空间,更多呈现为叙事中不同的场景。虽然我们都不会否认,影像是多维度的空间艺术,具备流动性和无限性等特征,但是在大量传统民族志影像中,叙事之外包括观念、道德与情感的多重空间被技术性遮蔽了。

多数情况下,空间在民族志叙事中首先指行动的场景(或地点),场景随着行动而转换,同时也随着行动联系起若干个场景。这些场景和场景之间的关系可以类比为平面二维世界中的空间关系。在平面二维世界中,空间具有明确的边界,对人们的日常生活与行动产生重要的规范与约束,因此也是文化研究甚至历史研究中较多采用的思考分析视角,由此产生空间的位置、方向,空间内外与空间之间的关系等一系列议题。[9]前文述及的传统影像民族志中,在一定空间中依时序完成文化解释与文化表达是大多数影像叙事的路径。如此,一部影像民族志实际上是由若干场景的延续构成,但整体叙事过程受限于一个空间层级。当然,一个空间内的叙事也可能会对其他空间有所勾连,影像原生具有的张力、叙事中的隐喻和阅读过程中的多义性等,会引导观者理解影片,并在观者的头脑中完成对“不可见”空间的建构。所以,部分民族志影像是通过观看的互动过程超越平面二维世界中的空间关系,形成多层空间的复合建构。类似可供参考的案例有很多,例如《楢山节考》,作为亚洲电影发展史上一部重要的作品,体现了文化描写中多层级空间特征。影片中充满人欲的现实空间和具有神性和行为约束力的精神空间并行不悖,在创作者的叙事框架中同时展现。那么,接下来的问题是影像叙事本身是否能够跨越空间边界,实现对多维度、多层级的文化空间以及空间之间关系的充分表达呢?如果将目光聚焦于民族志影像所关注的文化系统,我们可以发现,指导人们进行生活实践的文化系统绝对不是只有日常生活中可见的一个层面,更多的约束性来自于文化中不可见的层面,如观念、信仰和价值体系等,并且彼此间往往呈现紧密的联系,正如同苏贾所论的对“第一空间”实现控制的“第二空间”。伴随影像叙事的发展,“当代许多电影文本的制作中……抛弃时间的序列性与事件的因果律而追求空间的同时性与事件的‘偶合律’”。[10]空间转向成为一种趋势,加上数字影像技术革命式的升级换代,故而在影像民族志表达中,我们认为应该有方法在一个时间框架中同时呈现多个空间以及空间关系,以更清晰地对文化系统做出阐释。

二、节日影像:多空间并存的文化记忆载体

(一)节日志的影像发展道路

节日是历史的重要组成部分,也是国家和民族历史记忆、文化记忆的现实表达,同时还是国家文化导向的整合载体,以及民众的生存智慧、时间制度和社会发展与延续深层机制的集中呈现。节日“标志着社会生活的季节节律步调,它们是与短暂时期相对应的,在这些时期内,人们聚集到一起,社会生活也变得非常热烈”。[11]漫长的历史延续和文化传承过程中,中国各地域累积形成纷繁复杂的民俗节日系统,同时,在重视史志的历史观下,从《诗经》时代开始就形成国家与地方社会对岁时节日进行记录的史志著述传统。节日志的出现对传统文化生活的传续无疑是具有历史意义的大事件,使大量关于节日的文献在正史之外,又构成另一部因对民众生活的鲜活反映而更具有意义的中华民族文化历史,并持续地对群体文化进行形塑。新中国建立之后,延续文史传统,对节日文化展开持续、全面的记录、描述和阐释,成为国家文化建设的重要组成部分,因而具有国家性、民族性、历时性的文化示范意义。近几十年来,学界对节日相关问题研究的成果丰厚,仅从2003年到2013年,国内学术刊物上发表的关于节日研究的论文近2000篇。[12]

伴随信息技术时代的到来,中国节日的史志记录也进入全新的影像时代。节日影像可以分为国家主导和学者主导两种类型。其中国家主导类型是在技术与时代双重背景下,国家层面推动对中国节日文化进行影像志方式广泛、整体记录的实践。以“中国节日影像志”课题为例,中国节日影像志是国家社会科学基金特别委托项目“中国节日志项目”的组成部分,“于2005年开始试点,2010年开始在全国展开招标实施……是国内第一次系统地进行传统节日拍摄记录的重大研究工程,由文化和旅游部民族民间文艺发展中心规划实施,旨在以高质量影音技术记录节日、史诗文化的重大项目,以客观反映节日、史诗现状为特征”。[13]另外,中国国家图书馆“中国记忆”项目2012年正式启动,是“新媒体时代以记录历史、保存文献、传承民族记忆、服务终身学习为宗旨的全国性文化项目”,其中亦有涉及中国传统节日的影像典藏。在国家层面推动实施的重大文化记录工程外,近几十年来,因为影视人类学学科的发展,影像志逐渐被更多的学者重视,节日影像也成为文化人类学研究中学者们乐于实践和研究的对象。包括庄孔韶于1989年在福建古田完成的《端午节》以及在同一田野点由其与笔者共同完成,在本文中将重点展开分析的《金翼山谷的冬至》影片,均属于学者主导类影像志作品,这些作品聚焦传统节日场域,尝试对文化的传统与变迁、仪式过程以及村落与家族的组织结构等多个方面展开记录、解释与表达。

(二)节日影像中的空间与记忆

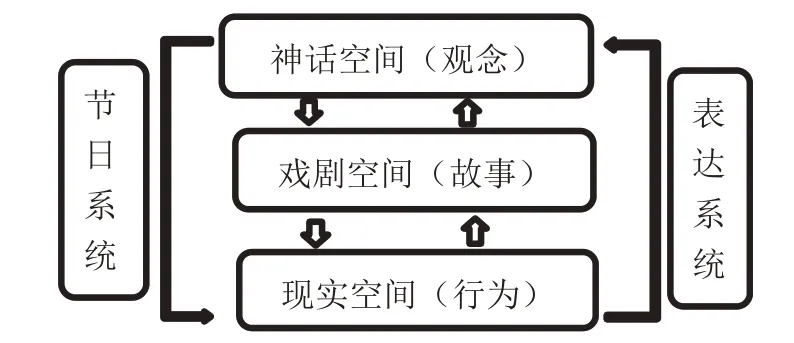

总体而言,对节日展开观察和研究,是我们理解中国历史的一条路径。已有的节日志研究基础也表明,节日作为民族和地方文化记忆的集中表达,其研究与阐释的目标即为民族文化。节日研究既要探查节日是怎么来的,如何在某一个特殊群体中维系与承续,也要理解为什么会有这样的文化体系,在不同的空间中为什么会有这样的生活样式,文化将以什么样的形态、特征承续等一系列问题。对节日展开影像记录和阐释亦是如此,既需要对今天的文化及其延续的路径、机制提供视觉记录与解释,同时还需以影像揭示文化未来发展会怎样以及如何对人们的生活与行为形成规范。在具体的节日影像实践中,我们往往发现,镜头追踪记录的对象与场景在影像中会陷入一种局限——只能在可见的世界中寻找文化的细节和印记而无法逾越——影像作者的在场仅限于镜头对表象的观察。因恪守传统上对客观时间记录的要求,影像此时甚至不及文字民族志中显现的跨越时空的自由与灵动。影像民族志创作者都清楚,影像民族志有自己的独有问题和研究目标,但是面对超越现象描述深入表达文化内涵所面临的困境,以及由此引发关于影像的“浅描”和“深描”论争,都在引导我们进一步思考民族志影像的表述问题。[14]面对某个群体文化意义层面的节日,我们必须承认其存在不会是单一维度的,任一节日系统中,文化都会呈现出多个层级空间的并存。例如在传统的乡土社会中,首先可观察到的是现实中的节日活动空间,此部分包括人群的组织、群体的行动和事件的过程,构成人们的行为文化。同时,人们的行为会透漏出另一个与现实空间并行的“神魔仙鬼”世界的存在,这是乡土社会的信仰观念体系,维系着个体的人与宇宙天地万物间的联系。除此之外,人们也坚信在信仰之下,还有一个祖先所在的世界,那里寄托着人们的生命观念。在大多数文化中,人们都会相信祖先一直与自己同在,并且在家族与个体面临威胁与困境的时候,祖先会以某种力量带来庇护和福祉。这样一种普遍存在的与祖先的精神联系,可以让现在的“我”明白,“我”是从哪里来,将会去向何方,从而获得心灵的宁静与慰藉。在现实世界中,因为有了信仰与观念等不可见的空间存在,故而在人群聚合而成的社会系统中,群体才会表现出细致而有意义指向的行为,形成文化过程,如中国人日常生活中的养老行孝,逢年过节时追求家庭的团圆和家族系统内远近亲疏有别的互动与交往等。凡此种种,都使得镜头面对现实空间中节日的具体行为过程完成记录后,难以进行进一步清晰解释和言说,特别是在不同的文化系统之间,意义的编码与解码更难实现。文字文本的民族志中,书写原本具有一定的超越时空特征,这是由文字的抽象性赋予其灵动的跨越能力,如同陶渊明诗中的空间关系,可以在精神、情感以及现实行为等“可见”与“不可见”之间游走,对文化中不同层级的空间与寓意的表达显现出其先天优势。但同时其制约性也显而易见:文字的表达是思辨的世界,是概念的集合,很难达到影像的可视性、引导性和共情性。但文字可以引导想象,伊万·布莱迪在《人类学诗学》中指出人类学与想象的关系,认为想象将重新回到社会科学的舞台中央,而具体化、动化和聚焦、色彩学等等,都将成为想象的路径,从而为研究文化、理解文化提出一些新的问题,[15]这是文字民族志对制约的突围之道。而影像如何得以借助想象的翅膀,超越思辨与概念的桎梏,寻找到深埋于生活表象之下的,超出象征主义、语言和认知的文化之根,以视觉的方式对人们反复践行又熟视无睹的节日事项展开抽丝剥茧的观察,之后再恰如其分地体现在民族志影像描写中,实现完全以视听语言为依托的表达,是未来影像民族志必须要积极面对和尝试解决的问题。近年来,笔者配合相关研究,主持或参与完成了一系列不同地域、不同节日的影像实践,其中既有中国节日影像志课题《北湾祭事》《一年又一年》等,也包括其他节日影像如《剪头》《金翼山谷的冬至》等。其中《金翼山谷的冬至》在影像表达方面做了一些积极的探索,影像完成后也花了较多时间进行总结和思考。下文将以该部影片为例,就节日影像跨越文化空间对文化系统完成整体表达的路径做出一些梳理。

三、跨越空间:文化整体表达在节日影像中的实践

2017年深秋,庄孔韶邀约笔者在林耀华故里——古田的金翼之家共同完成一部关于冬至节的民族志影像。通过几次电话深入探讨,在庄孔韶的设想框架下,我们基本形成影片拍摄思路。之后笔者邀请几位在影像创作方面具有丰富经验的同人,组建起摄制队伍,于冬至节前抵达金翼之家开拍,拍摄过程分三个阶段,加上大半年的后期编辑与制作,跨两年完成影片《金翼山谷的冬至》。

(一)《金翼山谷的冬至》对戏剧空间的设置与把握

金翼之家处闽东古田,三面环山,由北向南一条官道自门前穿过,南边不远处即是闽江。丘陵山谷间,孕育了当地丰富的传统文化和人们世代口耳相传的神话系统。林耀华的《金翼》记载了当地一个关于人和猿的故事:一位樵夫进山打柴,不幸受伤迷路,恰好遇到一只善良的母猿,将其相救。救与被救之间,耳鬓厮磨,爱意萌生,不久,母猿为其生下一子。樵夫带着儿子返回人世间,对儿子悉心管教,最终儿子不负众望,考取状元,衣锦还乡。状元郎功名即成,思母心切,于是在冬至节时召集族人制作很多汤圆,进入山林,粘贴在沿途每棵树上,并抛洒在通往家门口的丛林小径中,希望以此引导猿母归来。衰老饥饿的猿母果然在汤圆的引导下,从树林里找回家中,最终一场是母子相认、合家团圆的欢喜结局。[16]64神话故事充满浪漫主义色彩,当地人为了纪念这个孝顺的儿子,至今保有冬至节搓汤圆、向门外道路抛撒汤圆和门上粘汤圆、团聚吃汤圆习俗,成为当地节日中的典型文化符号。故事文本中有很多可供分析的重要节点,如人猿相恋、金榜题名、衣锦还乡、母子团圆等等,所有这些充分反映了人们对美好事物的想象与建构。有研究者指出,中国自先唐时期始有人猿之缘题材的志怪和传奇小说,唐宋至明有了进一步发展。多数故事中猿为男性,或野蛮强力,或身负异能,情节多为猿猴劫掠盗取民女,生下孩子后,再送还家中抚养。后期志怪小说中逐渐产生猿猴性别的变化,成为女性猿猴在文学作品中幻化为贤妻良母的形象。[17]关于当地人猿传说的形成,庄孔韶立足福建丘陵地形展开思考,并基于对当地历史文献的梳理,提出因儒家文化仁爱的扩展,故而在人猿共居的生态环境中,人们从人伦孝道的理念出发,借动物的感恩习性比德人类而建构起这些故事。[18]7-8从人类学中的“他者”观出发,对民间口传文化的延续,我们或许也可以提出其他猜测:在丘陵之间,多个群体邻近而居,但因地理、语言等因素绝少往来,仅有的接触皆为生存空间的争夺,由此不同文化群体间因为不了解而对“他者”进行野蛮化描述与记录,并在本群体内部通过代际口传形成某种历史记忆。不同时期的学者对福建南部人群移入闽东后至今仍保持闽南方言的相关研究,可以为此提供一些支撑和印证。[16]60当然,人们或许更愿意相信这个故事是一个群体中关于道德的文化生产。

冬至,古人谓之“阴极阳生”,在冬至时刻,年与年的交接方式以终为始,其“至则反”的自然法则规定了人们的认识和文化系统的生成。[19]古田冬至节的民俗活动丰富繁杂,而人猿故事则是众多传统中的一项重要内容,显现出与其他文化系统明显的差异性特征。故事中当地人们对神话核心形象的塑造迥异于其他群体文化中的英雄想象,而是以一种柔弱但坚韧的情感为依托进行建构,似乎游离于礼教传统,但维系着人们对美好的想象,并以此为中心串联起其他的群体性社会实践。我们知道,神话故事是在长期历史过程中,在民众的群体记忆中累积而成的一种文化抽象表达,携带有细密的文化因子和独特的文化符号,构成民间传统文化中的独立系统。面对这一“不可见”但又稳定存在于群体记忆中的系统,影像如何实现表达,成为《金翼山谷的冬至》这部影片首先要解决的问题。庄孔韶提出了戏剧设想,认为可能囿于故事中人猿之间的伦理问题,致使这一好的题材在地方戏剧创作过程中未能登上大雅之堂,被长时间遮蔽,仅仅在代际传承中口口相传,可以尝试先将其排演成戏剧。电影在早期发展中对戏剧的依赖人尽皆知,[20]而发展至今,忠实记录客观现实已成民族志影像之圭臬,以戏剧舞台再入影像可谓极大的创新。庄孔韶和当地闽剧团进行深入的沟通与协商,以神话故事为基础设计排演了戏剧。戏剧分几幕完成,前半段包括樵夫迷路山林、母猿相遇施救等,后半段为猿子高中状元、呼唤母归,大宅门中团圆等,充分体现中国传统故事中主人公历尽劫波终得圆满之意象。地方文化系统生产的神话故事,是集体历史记忆表征以戏剧的形式对文化系统中的代际传承内容实现固化定型,其目标是戏里戏外的人们最终获得文化心理的满足,再将自身化归于文化系统。闽剧的创作者以娴熟的舞台表达技巧,将神话故事演绎得非常精彩。戏剧从设计编排到呈现之前的一段时间,笔者曾一度对舞台人物形象能否合乎视觉情理地融入影像有所担心,戏剧编排完成之后,看到闽剧演员的服装、动作与做派,竟然毫无涩滞地和镜头中闽东的丛林、小径与村庄浑然一体,完全融入故事的文化环境中,很是兴奋。“余下就需要讨论这个神话传说何以借戏剧和电影的跨类衔接‘运动’演绎。”[18]10

(二)戏剧舞台对神话空间和现实空间的跨越

在已有的民族志影像中,通过不同方法表现不同文化空间的影像实践已做出一些尝试,但是否有可能在不同的文化空间中实现联接,是庄孔韶在影片拍摄之前就提出的问题。在日常生活中,不同的文化空间对人类行为的意义绝不是孤立存在的,而是混杂在一起,或此消彼长,或共同作用。在《金翼山谷的冬至》影片实践中,打破多层空间之间的边界,最终实现不同空间联接的正是戏剧的设计目标。影像中的戏剧空间建构目的是通过某种办法将“不可视”的神话系统或者说群体文化记忆中更隐秘的观念系统转化为可视的文化表达系统,最终在影像实践过程中,所建构的戏剧空间使深受传统文化观念浸淫的神话空间以及由此观念引导而形成的现实生活空间实现完美的联接。

演员在影片中的出现,是传统的民族志记录影像向多模态民族志实验影像迈出的具有标志性意义的一步。此时演员成为一个媒介,在不同空间中穿行,勾连起复杂文化系统中原本并行的多重空间。以戏剧空间为中心,向上承接观念系统作用的神话空间,向下则在表演中让演员走下戏剧舞台,穿行在现实世界的丛林中、公路边、村庄里,最终进入金翼之家宅院,在大团圆的结局中完美实现与现实空间的勾连。

空间跨越的起点是演员从戏剧空间跨越边界进入现实空间,连接点是演员从舞台动作进入现实空间的动作。最初笔者的设计是从舞台上演员采撷树干上所粘贴汤圆的手部标志性动作特写拉开,场景转换,画面进入闽东丘陵丛林环境,由演员的移步换景,引导影像回到现实空间。后来经过与导演、演员协商,拍摄完成第二个版本,即从猿母双手捧水的舞台动作转入丛林间溪水旁演员双手掬水而饮的中景实拍,空间转化完成。空间跨越的终点是猿母回到家中,与状元父子和家人喜得团圆,此时,戏剧空间与现实空间再次重合。团圆的场景在金翼之家的大宅院中完成,在猿母回归这场戏中,宅院古色古香的建筑和天井布局被影像巧妙地利用起来,猿母形象在暗红色大宅门映衬下完美和谐。戏剧中的状元父子及家人依旧身着之前舞台上的戏服,于厅堂上咿呀吟唱,金翼之家的后人分列大厅两侧而坐,布局上承接了之前村落戏台设置的舞台空间。不同之处在于:之前是舞台上和舞台下的空间在场关系,在大宅院中因场地限制,改为舞台中间和两侧的空间格局,观众和演员不再是看与被看、观赏与被观赏的二元关系,而是聚合在一起,成为一个文化主体,恰好暗喻了戏剧表达的故事与现实空间之间的关系与格局。后来在影像剪辑过程中发现,实际上我们在猿母回归之前,已经完成了戏剧空间和现实空间的再次并置,就等待猿母作为媒介回归将两个空间弥合在一起。猿母进门后,状元父子迎至院落天井中,三人以舞台动作绕圈旋转,其后共同走上厅堂,继续转身旋转,引导摄影机交代了院落场景、厅堂两侧的金翼之家群体等,在运动画面中完成环境信息呈现的同时,将猿母及状元父子与现实空间之间的罅隙完美融合。这样,空间跨越的过程完成,从演员脱离以村落乡里为背景的乡村戏剧舞台开始,两个空间如麻花辫子般缠绕并行,最后在以家族之象征的金翼之家宅院中重合,完成跨空间叙事。

(三)影片中相关联的其他节日文化空间

影片拍摄实践中,还涉及其他相关联的文化空间。冬至节的时间意义与儒家传统紧密交织在一起,在地方传统文化中形成固定并相互关联的程式,如祭天敬祖,买鞋拜年敬老行孝,①清人诗句中“家家幼小拜尊前”的礼仪在民间沿袭相传,于影片中“买寿面”“献履袜”等场景中得到充分展现。反映家族结构的兄弟厨房与制作冬至食物,孩子们的冬令营以及道士设坛拜祭北斗祈福等。这些内容在影像中不仅仅是以场景的形式出现,因为其后都有一整套文化意义的解释,同时作为现实空间的部分,在闽剧演员走下舞台进入现实空间过程中,与神话空间和戏剧空间都有了交集。所以,这些具有符号意义的文化内容也可以被视为节日文化中的不同空间,与戏剧、神话平行,共同构成闽东乡土社会完整的文化系统。其中大部分内容在最终的影像中得以表达。

影片中孩童的冬令营是一个较为重要的空间设置。作为一个学与习的空间,冬令营与影片一开始的国学讲堂遥相呼应。沿袭儒学演化脉络,金翼山谷的国学教育在地方文化系统有深厚的基础和传承,①关于古田的儒学传统,影片还着重拍摄了古田蓝田书院的国学课堂。蓝田书院为八闽最早的书院之一,朱熹曾在书院讲学并留下亲笔题名。冬令营的空间指向是传统文化在现代背景下通过教育体系进行传播与传承的场域。影片拍摄中,我们设置了七顶带有暖色灯光的营帐,依照冬至时节北斗七星的走向排列开,于南方湿寒的夜色中与空中的北斗七星遥相呼应,如此,这一空间与下文述及祭拜北斗的空间又有了意义层面的交集。冬令营中教师讲授的内容也恰恰是冬至节的时令星象以及其他地方性知识,如猿母传说等,包括教师带孩子在丛林中抛洒汤圆的环节,都在文化内部实现了传统文化规训与现代教育传播的跨界交融。影片中猿母穿越丛林归家,途径冬令营的营地,腾挪行进中,镜头里不同时空重叠并置的张力得到显现,充分表达了现实与神话两个空间的触碰与交汇。

祭拜北斗的仪式场景构成另一个地方信仰和人们的生活交融在一起的空间。林家后人依照传统在冬至时请来法师设坛、请神、祭拜北斗。②影片中的法师原本即为林家后人,在村落中有自己的道场“福隆显应宫”,为临水宫祖庙分支。仪式由设台、点七星灯开始,经过荡秽、变坛、请神安座等内容,最后林家后人将象征北斗七星神的方斗请回祖宅安奉。拍摄最初的设计是希望在镜头中将这个空间和村落中戏剧的空间并置在一起,使观众可以体察到文化之间的同时空并行,从而显现地域或超越地域的信仰体系和乡土社会的互动关系。拍摄前察勘现场时,发现最初的设想不易实现。村落戏剧舞台在金翼之家附近,符合祭北斗仪式要求的拍摄现场距离比较远,给拍摄带来具体的技术障碍,原本想使用航拍技术来展现东南丘陵间不同文化空间的遥相呼应的想法因不具备实施条件,无法清晰表达两者的时空并行关系。这也成为笔者在影像实践之后对技术手段进行反思的一个主要内容。

以古田临水宫祖庙为发祥地的陈靖姑信俗文化已成为闽都文化和海上丝绸之路文化的重要组成部分。[21]陈靖姑信俗为当地人提供了关于人生和世界的解释系统,成为思想信仰上的寄托,为了反映这一给当地传统文化提供基本依托的信仰体系,冬至节期间临水宫法会是影片一个重要的拍摄内容。法会过程中拍摄到的内容比较多,也比较完整,最终在影片完成版中只用到很小部分。就文化联系而言,闾山派红头和黑头道士等科仪系统及其背后的一整套规范与当地民众群体依然关系紧密。在乡土社会的时间制度中,每至逢年过节时,人们都会通过一个仪式过程,请香接火,鸣角打鼓,③古田临水宫在冬至节有请香接火仪式。仪式中闾山夫人教法师头包红巾,系红裙,鸣吹牛角,请接香火至各分灵宫庙。以满足精神空间的需求。或许延续久远的陈靖姑信俗正是通过请香接火仪式来实现在更广阔区域的辐射传播,以促进民间信仰圈形成。[22]但须承认,社会生活中,民间信仰终以文化中的隐性状态存在。无论是《金翼山谷的冬至》反映的时代,还是在现代地方社会发展中,这一信仰体系“终究也不能给整个社区及其民众提供一个持久的社会组织系统”。[23]

另外,还有一些冬至节日中的地方文化空间在拍摄中得到较为完整的记录,但在影片后期剪辑过程中经过取舍没有出现在完成版中,如丘陵山区传统的冬季养生、福州古田会馆的戏台、闽江上的养殖生计等。养生文化源自道家文化基础,形成当地冬至养生文化的传承。影片拍摄了金翼之家某个古色古香的房间中,林家后人中一位年轻的母亲斜倚在榻,一旁案几上艾草的青烟氤氲升腾,芳香在久经岁月的雕栏间弥漫。此部分内容表达了传统农业社会中人们对节令的认知和人与四时关系的理解,通过行为过程被摄影机镜头捕获,尽管未能在影片中得以呈现,但也是我们尝试在节日影像中实现文化整体性表达策略的重要组成部分。

四、结语

通过一次跨越文化空间的节日影像实践,我们探讨了民族志影像借助戏剧等多样化媒介实现文化整体性表达的可能性。长期以来,文本与影像的互补已经成为人类学研究的经典范式,引导我们一直行走在文本与影像的双重描写及解释路径上。在民族志的表达方面,我们同时坚信文本与影像之间对文化表达的相互不可替代性。在民族志撰写中,文本民族志有条件完成多线叙事、多空间叙事或者多线与多空间穿插叙事,而影像民族志则一直在时间线性叙事的道路上匍匐前进。跨空间的影像实践使影像本身摆脱了传统民族志影像依赖于现实空间的时间线完成记录后呈现的线性结构,从而脱离了场景的束缚,获得在文化的不同层级空间中自由穿梭的能力,与此同时,影像的本体性特征也得到实现和拓展。可以预期,要求依赖时间线性对文化完成忠实记录的影像民族志方法在不断尝试中或许能探寻到更新、更有意义的路径。传统的文字民族志,以现实性观察为基础的记录式影像民族志和以整体性文化解释、文化表达为志趣的多模态实验民族志影像三者之间,不但没有高下之别,相反应该有很密切的借鉴、延续与发展的关系。

民族志影像一直强调对日常生活的摹写。节日,作为一个特殊场域对文化系统的集中展现,在影片《金翼山谷的冬至》中得到了充分表达,引导观者对文化中的人们所拥有的一整套观念、情感、秩序与生活策略等等加以清晰透彻的理解。从这一视角来审视,影片《金翼山谷的冬至》中日常生活已不仅仅是群体的交流和日常的行动,节日也不仅仅是文化的局部或表象展现,通过对文化空间的层分与跨越,得以整体还原出规范、指导民众在生活中代代沿袭并遵循的多层次的、稳定的文化结构。由影片可以看到,其稳定性表现在不断的历史变迁中,文化主体精神层面中那些神鬼的世界,那些美丽神话的演绎从未停止或消散,可能有时会在现实世界或是民族志文本中隐而不显,但是却一直存在,生生不息。

民族志中对“他者”的表述,往往是以“我”为中心展开的,对地方文化的表述也会自觉地带入“我”的空间与对象空间的关系,这在《金翼山谷的冬至》影片中庄孔韶对当地节日文化系统进行在线直播的过程中也得以呈现。我们可以将文化空间理解为两个面向:一个是文化系统内不同层级的文化表述构成一个整体的、有相对边界的文化系统;另一个面向是具有差异性特征的文化系统作为一个整体的空间与其他文化空间之间的关系。此时我们可能发现,原本我们所意识到的边界,在文化互鉴的过程中,可能会形成又一个新的、更活跃的文化交融的空间。文化系统如此多面向的繁复流变,错综复杂的联系制约以及文化本身变动不居的过程,身在其中的行动者行动的意义等等,都要求民族志通过多样化的语言系统实现对文化的整体性表达以及无“缺失”地呈现。同时,对文化进行整体性表达的意义还在于对传统民族志中差异书写的批判性超越。近几十年来,人类学的研究对象发生了很大变化,“他者”的边界不断被打破,早已不是概念中对“远方”的注脚与建构,而是在现代化的背景下,“全球同此炎凉”的同时空互动,其中自然也包括民族志作者与被研究者之间的理解、认同与共同书写。由此,民族志也不再是单向度的“他者”的民族志,而是要求在多主体互动中对包括历史与情景在内的文化解释和文化共构整体做出表达。回到本文的议题,当民族志在全球化过程中面对技术化和视觉化等新潮流和学科发展新挑战时,以多媒介手段跨越文化空间为策略之一的多模态影像民族志发展路径,或许会为文化解释与表达提供全新的机遇和突围的方向。