走出二元对立的思维模式

——对中西音乐比较的再反思

2021-02-12文◎姚慧

文◎姚 慧

在以往的中西音乐比较研究中,通常用中国传统音乐与西方古典音乐之比来看待和构筑中西音乐关系,并以此锁定中西音乐的代表性特征和对比参数。如王耀华、杜亚雄认为,西方“更着力于多声部的各声部之间复调、和声关系的纵向组合”,而中国传统音乐的音响表现形式则是“以横向的旋律展开为主要表现手段的单音音乐”。①王耀华、杜亚雄编著《中国传统音乐概论》,福建教育出版社2003 年版,第369 页。田青提出中国音乐的“线性思维”概念。②田青《中国音乐的线性思维》,《中国音乐学》1986 年第4 期。萧梅提出,中国音乐以“表演者演奏活化为中心”,而西方音乐以“作曲家作品为中心”。③萧梅《从“文化约定”比较中、西音乐的传播与传承》,载《田野萍踪》,上海音乐学院出版社2004 年版,第260—281 页。张伯瑜探究中国传统音乐类型的模式,并将这种区别于西方古典音乐的中国乃至亚洲传统音乐的“创—演”模式界定为东方音乐的特性。④张伯瑜《音乐模式:中国传统音乐“创—演”(Making)的基础》,《音乐艺术》2014 年第3 期,第80—82 页。

以上研究皆在中西、东西音乐的差异性上讨论问题,在对比中强调中(东)与西的各自独特性,努力在西方古典音乐完备的“先进”话语体系的参照下找寻中国音乐的身份独立性与文化自信,其相关讨论一度是20 世纪中国音乐学界的热点与焦点。然而,这一“老生常谈”的问题在当下依然重要,因为它关涉不同时代的中国音乐学者如何面对自我与他者,如何呈显中西音乐关系的客观图景,以及如何在现在与未来形塑青年学子的认知体系。今日之中国,已与20 世纪不可同日而语,中西音乐关系也获得了重新检视的契机。因此,本文尝试跳出中与西的差异及二元对立的迷阵,在人类文明演进的共同规律之间探索音乐里的“中西”。

一、西方音乐中的“中国”思维

王晡《西方音乐史》认为:“音乐中的‘西方’一词,实际上最基本的含义是作为文化名词出现的,一个共同的文化领域把属于‘基督教文化圈’中的那些民族、国家和地区的音乐集聚在‘西方’旗下……在基督教文化的共同基础上产生和发展具有基督教特殊文化基质的音乐,就是所谓的西方音乐”⑤王晡《西方音乐史》(上),上海音乐出版社2020年版,第2 页。。相形之下,中国传统音乐(民族音乐学)领域,似乎并不以是否“在基督教文化的共同基础上产生和发展”,是否“具有基督教特殊文化基质”作为界定“西方”的基本要素。虽然在追溯西方音乐之所以具有多声特质的原因时会述及基督教文化,但是其本身却不是中国学者认定是否“西方”的必备条件。在何为西方或何为中国的问题上,中国学者更多地将目光锁定在音乐形态特征的对比上。现将前辈学者著述中的对比参数作简单归纳(见表1)。

表1 中西音乐特征对比参数表

在这套对比参数中,中国传统音乐代表“中国”,西方古典音乐代表“西方”。于是在一般的表述中,西方音乐是专业的(书写的),复音的(多声部的),以个体作曲家和作品为中心的,以精细化、固定化记谱为呈现方式的;以此为镜像,中国音乐是口头的,单声的或线性的,即兴的或活态的,集体创作的,无谱或以框架谱为依托的。比勘保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》(1941)、于润洋《西方音乐通史》(2001)和王晡《西方音乐史》(2020)三个版本,⑥参见〔美〕保罗·亨利·朗著,顾连理等译《西方文明中的音乐》,广西师范大学出版社2020 年版;于润洋主编《西方音乐通史》(修订版),上海音乐学院出版社2003 年版;王晡《西方音乐史》(上、下)。除对不同时期的历史描摹略有取舍差异之外,又沿袭着共同的书写脉络,即古希腊—古罗马—中世纪—新艺术—文艺复兴—巴洛克—古典时期—浪漫时期—现代音乐。以往中国学者比较坐标中的“西方”,基本上是15 世纪定型后的古典复音音乐,而这一节点的出现,经历了从8—15世纪的漫长演进与发展才最终定型。其间,伴随着记谱法和记谱理论的革新,西方音乐不仅完成了从单声到复调、从口头到书写、从无谱到有谱、从标示记忆的符号谱到精确描摹音高节奏细节的五线谱的转换过程,而且音高旋律、节奏体系、终止模式、对位技术、曲式调性等一系列音乐组织逻辑也在不断刷新。尤为重要的是,在特定时期,以记谱法的革新为依凭的信息传播媒介的强势转舵,使人类对音乐知识的获取、处理、记忆与认知模式发生了深刻转移,而这在以往学界尚未引起足够重视。

回到早期,西方音乐也呈现出如下特征:单声部、简单、音节式;重复相同的曲调,其间略有微小的变异;多是口传的即兴创作;采用为提示歌唱者回忆旋律轮廓的符号谱(纽姆谱)。然而,我们的视界主要集中在中世纪以后古典音乐时期的复调和主调音乐。即使在西方学者撰写的西方音乐史中,早期音乐所占比重也相对较小,音乐史的书写重点一般亦在古典音乐之后。基于基督教的文化属性,拜占庭圣咏应属“音乐中的西方”范畴,保罗的《西方文明中的音乐》亦对其有所提及,只是一笔带过而已。王晡的《西方音乐史》新增了西方早期的拜占庭和东正教音乐,蔡良玉认为,这一“新增”有力地补充和丰富了我们以往的音乐史之不足,⑦蔡良玉《细、新、融、拓——为王晡教授〈西方音乐史〉序》,载王晡《西方音乐史》,第1 页。但王晡在书写方式上依然将其视作中世纪西方早期音乐,且重点仅限于俄罗斯,似乎没有关注其他地区的拜占庭圣咏。

那么,学者们书写的西方音乐史单线条演进脉络是否是客观现实?早期的拜占庭圣咏是否被后来成熟发展、自古典音乐以来的近现代音乐所取代?在形态上与中国传统音乐非常类似的西方早期音乐如今是否已然消失在历史的长河中了?

2019 年,在波哥大举行的联合国教科文组织非物质文化遗产政府间委员会第14届常会上,由塞浦路斯和希腊联合申报的“拜占庭圣咏”,被列入人类非物质文化遗产代表作名录。从申报文本⑧Nomination file No.001508 for inscription in 2019 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.(https://ich.unesco.org/en/RL/byzantinechant-01508,2021 年5 月26 日)来看,拜占庭圣咏已有2000 多年的历史,依靠口耳相传,世代赓续至今。作为活态传承的人类非物质文化遗产代表作项目,拜占庭圣咏的申报社区涵盖希腊和塞浦路斯的诸多教会、教堂、修道院、唱诗班、非政府组织、音乐学院与学校等,拜占庭音乐的唱诗班几乎活跃在塞浦路斯和希腊的每一个城镇。虽然传唱的核心群体是神职人员、吟唱者(psāltes⑨在塞浦路斯又称“kalophonārides”。)、僧侣和修女,但是其参与者却覆盖了专家和非专家的不同群体,涵括音乐家、作曲家、音乐学家、合唱团成员,拜占庭音乐学家、教师及吟唱师,非物质文化遗产专家,以及相关领域的学者,他们在不同程度、不同场合为拜占庭圣咏的研究、表演和传播贡献着力量。此外,在每一所希腊大学中,只要有音乐和/或神学系的大学,都开设了拜占庭音乐的课程。可以说,拜占庭圣咏的当下兴盛超出我们的想象,它至今与西方现代音乐并置共存。

在传承方式上,作为一种活态传统,拜占庭吟唱的传承体系重视音乐的听觉和口传心授的方法,以观察、模仿和示范作为师徒之间传递知识和技能的方式。作为一种纯声乐单声部艺术形式,拜占庭圣咏致力于华丽的点缀和创造性的即兴发挥。在规定的表演框架内,由于学徒训练和歌唱能力的不同,每个吟唱者都保持着自己的个人风格。在记谱系统上,拜占庭圣咏采用纽姆谱记写,与西方五线谱规制绝对音高不同,抄写圣咏的新音符“Parasimantikī”⑩同注⑧。不仅规定相对音高,而且借助完善的标记系统规定时长、音质、节奏主题、转折和装饰音,吟唱者需要长年累月的学习和练习才能掌握。1814 年,在对纽姆谱新方法的引荐后,拜占庭圣咏的理论和记谱形成了一个简单易学的完整体系。记谱系统的精细化发展使民间音乐传统,即中世纪和现代早期音乐传统中的世俗-民间部分的记录成为可能。在影响力上,圣咏吟诵者不仅出现在圣餐仪式上,也出现在社区的集市和庆典活动中,且至今非常普遍,特别是在小规模和偏远的社区。虽然拜占庭圣咏是一种教会艺术,但是其影响却渗透到塞浦路斯和希腊的所有流行音乐传统中,波及民歌、道德诗、史诗和讽刺诗等各种世俗音乐体裁。许多老一辈和当代的希腊民谣和流行音乐人、歌手都是教会唱诗班的固定成员,拜占庭圣咏的“Octōechos”音乐教学体系,几百年来常用于宗教和世俗音乐之中,⑪参见注⑧。形成了一个相互关联的意义活动网络。在文化功能上,拜占庭圣咏在东正教基督徒社区的宗教和社会生活中占有核心地位,与群体、个人生活中最重要的人生事件(诸如洗礼、婚礼和葬礼,以及宗教节日和庆祝活动等)交织在一起。它既是一个完整的音乐体系、一种重要的文化传统,也是拜占庭和后拜占庭精神与文化的典范,更是传承人群体和个人认同的重要特征,对社区的自决和自我意识以及凝聚力的形成具有重要贡献。

故此,拜占庭圣咏挑战着我们对“西方音乐”的既定认知,在我们所熟知的发展脉络之外,另一条文化底蕴深厚、不可被忽视的传承支脉浮出水面。当然,需要指出的是,塞缪尔·亨廷顿曾在西方区别于其他文明的主要特征中胪列天主教和新教,却将东正教排除在外。他认为:“由于上帝和黄金,西方人在16 世纪向外征服世界。宗教改革与反改革和西方基督教世界之分裂为北方的新教和南方的天主教,也是西方历史的独特特征,而这在东正教中是全然不存在的。”⑫〔美〕塞缪尔·亨廷顿著,周琪等译《文明的冲突与世界秩序的重建》,新华出版社2010 年版,第49 页。由此,“音乐中的西方”究竟应该如何界定,在现有的基督教文化属性内部是否需要进一步细分,这本身是一个边界尚不明晰且值得讨论的问题。但如果暂且按照现有界定标准将拜占庭圣咏纳入“西方音乐”范畴,那么无论在音乐特征上,还是在传承方式和文化功能上,拜占庭圣咏皆与中国传统音乐有着诸多相似之处。不仅如此,民俗学家布鲁范德也在美国的民间歌唱中发现类似特征:“在美国,民间歌唱均是‘单音调的’,因为无伴奏的独唱只能有一种音调。但若是集体歌唱或有乐器伴奏,‘复音调’就可出现(这里不可将它与艺术歌曲中正统的复音调混为一谈)。例如,在美国传统里,听众可参与合唱一首歌的叠句,劳动歌、游戏歌等也是众人同唱——当然仅是齐唱而不是和声唱法。”⑬〔美〕扬·哈罗德·布鲁范德著,李扬译《白头鹰的隐形羽毛:新编美国民俗学概论》,生活书店出版有限公司2020 年版,第269 页。

拜占庭圣咏的申报书强调,该遗产项目入选人类非物质文化遗产代表作名录有助于突出历史上人类文化中普遍存在的音乐行为和功能,使人们聚焦模式化音乐传统之间的相似性,⑭参见注⑧。可以使人们对音乐调性组织的演变和人类音乐史有进一步研究。无独有偶,萧梅也在模式化音乐传统之间找到了某种“相似性”:“当我们观察和学习不同乐手和不同音乐类型的即兴演奏后,确可发现其中的‘套路’,这些套路就是形成某种音乐风格的技术关键。比如,爵士乐即兴依托的和弦内音及其相关调式、节奏的把握;印度音乐需要依托的拉格和塔拉;佛拉明戈在舞步律动中的节拍循环和内在爆发力,等等。”⑮萧梅《民族器乐的传统与当代演释》,《中国音乐学》2020 年第2 期,第86 页。因此,拜占庭圣咏等模式化音乐传统,不仅与以往我们认知的中国传统音乐口头创编的“独特”思维类似(因此可以说这套口语思维不一定是中国的专利),也在世界范围内的其他国家或地区至今活态传承,这就为我们理解中西音乐关系打开了一扇新的大门。

二、中国传统音乐中的“西方”思维

“西方”音乐思维,尤其是定谱定腔和多声部纵向叠置,在20 世纪50 年代后的中国传统音乐领域大显身手,民间戏曲和器乐音乐也由集体创腔的口头属性,转向以专业作曲家创作为中心的书面创作模式,这意味着由创腔与表演集于演员一身的即兴创演模式,转向创、演分离的定谱定腔模式。

以戏曲音乐为例,定谱定腔曾在一定时期内是戏曲界争论的焦点。王元坚认为,定谱定腔的优点在于:一是不使演员因记忆出入而导致唱腔游移不定;二是记录为保留、推广、查考,以及再加工提供文字材料;三是当西洋乐器进入乐队或乐队规模扩大时,如何将演员与琴师的合作扩大为演员与整个乐队成为改革者们思考的问题,而定谱定腔可以使乐队演奏整齐,便于和声和配器。⑯王元坚《关于“定谱定腔”的浅见》,《上海戏剧》1962 年第2 期,第35 页。但与优点陈述相比,反思和批判在现有文献中也占有一些比重。傅谨认为,20 世纪50 年代后期受西学教育的“新文艺工作者”进入戏曲界,改变了戏曲艺术的评价体系,戏曲音乐因此进入定腔定谱阶段,表演者音乐表现的自由空间因此逐渐受到限制。而专业作曲人员取代表演艺术家成为戏曲新剧目的音乐创作主体的制度,强化了这一趋势,且严重阻碍了戏曲音乐剧中传统的继承和个人风格的形成。⑰傅谨《戏曲音乐发展思考》,《中国音乐学》2013年第2 期,第69 页。

具体到京剧,据海震的研究,直至晚清和民国时期,京剧不但拥有一系列行内沿用的程式,而且以活口演唱为舞台演出的常态。1949 年以前,一个字、一段唱、一出戏常有多种唱法一直是京剧乃至戏曲演唱的传统。这样的即兴创腔能力,梅兰芳及其前辈和同辈中有造诣的京剧旦行和生行演员皆具备,从早年的谭鑫培到后来的程砚秋、荀慧生等,此创演模式一直延续到20 世纪60 年代《沙家浜》和《红灯记》被钦定为“样板戏”之前。但自20 世纪50 年代起,程式一度被视作阻碍戏曲艺术改革发展的形式主义束缚,活口演唱和灵活多变的口头即兴创腔习惯也被视为落后现象。⑱海震《程式、“活口”演唱与口头创腔:京剧音乐传统及其在1953—1965 年间的因应与改革》,《中国戏曲学院学报》2020 年第4 期。受西方歌剧的定谱思维影响,戏曲音乐人将乐谱视作音乐本身,将乐谱记录的唱法当作戏曲演唱的范本。⑲海震《对当代戏曲音乐论述中三个非音乐关键词的反思》,载朱恒夫、聂圣哲主编《中华艺术论丛》第14辑,复旦大学出版社2015 年版,第80 页。不仅是京剧,据卢时俊、高义龙的研究,20 世纪50年代后,受西方歌剧创作机制的影响,一些越剧实验剧团实行定谱定腔,对伴奏进行配器,改变了历来的配乐由作曲写、唱腔基本由演员按传统程式即兴演唱,由乐队跟唱托腔,演奏无固定曲谱的方式。⑳卢时俊、高义龙主编《上海越剧志》,中国戏剧出版社1997 年版,第223 页。如此改革的后果正如周来达所言,“戏曲演员的创腔能力已经全线崩溃”,年轻越剧演员演唱的曲调都是前人的或是由作曲家创作的。㉑周来达《关于戏曲音乐创作机制和戏曲生存发展的思考》,《戏曲研究》2007 年第2 期,第8 页。同时,王桂芹、冯光钰认为,创、演耦合的“口头传承”方式,是戏曲流派生成的土壤,两位一体的创作方式有利于充分发挥演员的即兴创造,但当“由作曲家统筹”成为主导之后,与其说是唱腔流派,还不如说是作曲家个人流派。

接着,再看20 世纪中国音乐界的大事件——乐器改革。曾在乐器改革中发挥重要作用的李元庆在《谈乐器改革的原则》一文中谈道:“乐器改革和戏曲改革不同,一件乐器倘若改革失败了,顶多成为一件废品,不会产生什么不良的社会效果。把戏改政策的一些观念应用在乐器改革上是不妥当的。所谓‘过左’‘粗暴’‘保守’‘欧化’‘破坏民族传统’等的评论,会使改良者束手束脚,限制了大家的创造性。”㉒李元庆《谈乐器改革的原则》,《人民音乐》1955年第4 期,第33 页。从改革政策的落实角度论,在当时的历史语境下,解放改良者的思想与双手是必要的,但从现有研究成果来看,无论在改革的原因上,还是在改革的成效上,戏曲音乐改革和乐器改革确有相似之处,乐改亦不仅仅只关乎一两件失败的器物而已。

以笛乐为例,据萧舒文研究,早先以冯子存为代表的民间演奏家依照传统的即兴方式对乐曲进行变奏,且每次变奏的手法和次数均不固定。后来在方堃的协助下,冯子存平日吹奏的十几段变奏被一一乐谱化,经过定谱的规范化操作,冯子存当年吹奏的《喜相逢》定本与留存至今的乐谱几无二致。随后,当冯子存一代笛家进入音乐院校开展教学时,采用的依然是口传心授的传统方式。这批由院校培养的毕业生后来成为音乐院校或专业文艺团体的骨干力量时,他们开始反思传统的教学模式,努力突破传统,编写教材。1977 年后,由院校培养的第二代“笛家”开始吹奏专业作曲家书面创作的笛乐作品,不再沿袭“框格在曲、色泽在唱”的集体创作传承脉络,着重表现作曲家的个人乐思,开始在定谱(简谱或五线谱)上准确详细地标示音高、节奏、强弱等演奏术语。㉓萧舒文《20 世纪中国笛乐》,中国艺术研究院2010 年博士学位论文,第30、110、122、127 页。进入20 世纪,传统筝乐所走过的历程几乎与笛乐大同小异。20 世纪30 年代,筝乐乐师借鉴西方音乐理论和简谱、五线谱的记谱方式,对传统、不确定的工尺谱进行精确化改革。20 世纪50 年代,当筝乐传承转向专业音乐院校后,老一辈筝家依然沿用传统口传心授的教学方法,1961 年西安音乐学院全国第一次古筝教材会议提出“统一古筝指法、符号草案”,用简谱、五线谱记写1949 年以来第一套古筝指法符号。同时,新中国成立以后,院校培养的一代筝家应用西方作曲技术理论,在曲式、和声等方面大胆尝试,继承传统的同时创作出了一批较为成功的筝曲。此时的创作主体依然是承担演奏职能的筝家。进入20 世纪90 年代,筝乐作品大量运用西方现代作曲技法,以钢琴的演奏技法为标准,规范筝家双手的演奏能力,削弱了左手演奏中“以韵补声”的传统功能,使筝曲的传统韵味越来越淡化。㉔王英睿《二十世纪的中国筝乐艺术》,中国艺术研究院2007 年博士学位论文,第34、38、54、84 页。

从改革初衷来论,基于西方音乐是科学的观念前提,为了满足新乐队的实践需要、能够与世界各民族音乐交流,戏改和乐改以西方“先进”的交响乐队为参照,努力寻求与“西方先进”的一致性。㉕同注㉓,第93 页。从改革主力来论,受音乐院校培养的“新文艺工作者”,接受了和声、复调等西方音乐技术理论和教育体系的专业训练,建立了专业音乐的创作思维。从创作主体来论,由在表演实践中以庞大的传统曲库㉖参见姚慧《〈格萨(斯)尔〉史诗音乐范式与汉族曲牌》,《民族文学研究》2016 年第4 期,第162 页。为依托即兴创演的戏曲演员或传统乐师,置换为标准化、书面化的专业作曲家,由同一表演主体创、演之间的模糊界限转向两个不同群体的明确分工。从传承方式来论,由传统的口传心授转向书面的定谱定腔。从后世影响来论,经音乐院校培养的表演者和实践者丢失了中国传统音乐的重要特点——即兴活态的创演能力。

回顾20 世纪可以看到,西方音乐思维之所以能够在中国传统音乐上大显身手,有其复杂的历史和时代背景,就当时而论,亦有其必要性和合理性。但从已有研究来看,改革在音乐形式上的直接催动力是定腔定谱。在我们一贯的认知中,这套思维是西方的,中国传统音乐大刀阔斧的改革是受西方思维影响所致。当然,回到历史,的确这套思维来自西方,且在当时的改革者眼中,西方是“先进”和“现代”的象征,代表着时代发展的前进方向。但如果我们抛开特定时代的主观判断不谈,仅从客观成因考虑问题,那么需要搞清楚为什么定谱定腔和多声叠置的纵向思维会成为西方音乐的标志性特征。

马克斯·韦伯直截了当地指出:

为什么复调、和声-单旋律音乐、近代乐音系统只在西方广泛传播的多声部中得到发展呢?……西方音乐发展的特殊条件首先是发明近代记谱法。它对我们的音乐存在的重要意义远大于语言书写对语言艺术作品的意义。……如果没有记谱法,我们就无法创作、传播、再创作稍微复杂一些的近代音乐作品。它无法在任何地方以任何形式存在,甚至不能作为其创造者的私有物而存在。㉗〔德〕马克斯·韦伯著,李彦频译《音乐社会学:音乐的理性基础与社会学基础》,西南师范大学出版社2014 年版,第77 页。

这就需要我们反思,中国活态音乐传统的失传仅仅是“西方”影响的结果,还是由西方带来的以书写为媒介(乐谱)的思维模式作用的结果?西方近代多声部音乐之所以能够成为时代发展的标杆,不只是因为“西方”这个地理和文化概念,比“西方”本身更重要的是“西方”率先掌握了近代记谱“艺术”,而这“记谱‘艺术’”又被视作人类文明由口头到书面、由听觉到视觉主导思维现代转向的表征符号。但必须指出的是,现代转向并未一定要按照西方的模式,五线谱只是音乐中“目治”的一种表现形式,并不是“目治”的全部。但因西方先于世界各国迈进现代的大门,由此成为其他国家纷纷效仿学习的范例和模板。正如哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿所言,“作为第一个实现现代化的文明,西方首先获得了具有现代性的文化。”但接着他就在《文明的冲突与世界秩序的重建》一书中,驳斥了“现代社会一定接近于某种单一的类型,即西方类型,现代文明即西方文明,西方文明即现代文明”的观点,并提出:“这是完全虚假的同一。西方文明出现于8 世纪和9 世纪,其独特的特征在以后的世纪中得到了发展,它直到17 和18 世纪才开始实现现代化。西方远在现代化之前就是西方,使西方区别于其他文明的主要特征产生于西方现代化之前。”在对西方之所以为西方的标志性特征进行概括之后,亨廷顿指出:“它们是西方之为西方的东西,但不是西方之为现代的东西”㉘同注⑫,第48—51 页。。而在20 世纪中国音乐改革者们眼里,现代即西方。通过中国音乐人一个世纪的努力,这套“西方”的书面专业音乐创作思维,也在中国音乐家手里得到了得心应手的掌握和应用,甚至使中国传统音乐走上了西方化的道路。由此证明,这套技术和思维模式也可以在非西方世界得以借鉴和使用。

三、从“耳治”到“目治”

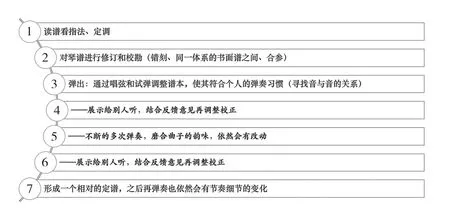

在此文撰写的初期,一个问题始终困扰着笔者,那就是为什么中国的文字书写历史悠久,最早的《碣石调·幽兰》文字谱可以追溯到唐代,而近现代记谱法和由听觉向视觉主导思维模式的转向却没有发生在中国?在笔者看来,中国文字谱中的文字只起提示口头记忆的作用,目的是帮助乐人回到口语世界,从本质上来讲,框架谱应用的依然是听觉主导的口语思维,其谱字并不属于这里讨论的受视觉主导的“目治”范畴。这里,先从古琴的打谱说起。通过国家级非物质文化遗产代表性传承人林晨的讲解㉙关于古琴打谱部分的基础材料来自笔者2019 年6 月13 日对林晨(中国艺术研究院音乐研究所副研究员)的采访。,笔者用图1㉚图1 所用序号仅为便于本文叙述,古琴打谱的实际顺序并不完全固定,上述几步之间有时会相互交叉。第4—6步前的破折号,表示这三步隶属于第3 步“弹出”,是第3 步的细化。来呈现古琴的打谱过程。

图1 古琴打谱过程示意图

图1 第1、2 步一目了然,不再解释。这里重点探讨第3 步,“弹出”既是通过唱弦和试弹来调整谱本的过程,也是将书面指法谱转换为演奏谱、寻找音与音之间关系的过程。“弹出”的重要环节是唱弦,即以弦序或指法为词,吟唱古琴曲曲调,在琴乐传习过程中,唱弦的作用是备忘、记指、掌握琴曲的旋律与韵味。㉛参见林晨《“唱弦”考释》,《人民音乐》2018 年第3 期,第35 页。减字谱是指位谱,谱面标记的只是弦序或指法,音高和节奏是通过口传心授的“唱弦”来获取的,换言之,唱弦的过程是将指法谱转换为音高、节奏、呼吸和韵味等所有旋律细节要素的过程。㉜参见注㉛,第38 页。在形成相对定谱之前,弹出过程中常有书面谱本之外打谱者或演奏者的即兴创编部分。

西方现代音乐需要严格按照作曲家的原谱演奏,哪怕是标记在谱前的表情符号,但中国的古琴演奏者却有改古谱的习惯,这是西方音乐所不允许的。古琴的打谱在书面谱规定的框架内做适度的、符合传统与个人习惯的创编,即在“编”的基础上“创”,这与西方古典音乐从无到有的专业音乐书面创作有着质的不同。打谱过程中,我们很难用一个标准将传统和个性化的即兴创编切分得十分清楚,因为每一次的演奏文本中既有琴家对传统的学习与对古谱谱字的理解和认知,又有每位琴家自己的审美、学养和对音乐的理解所综合形成的演奏个性。即使音高和节奏大致相同,不同的流派和琴人也会做差异性处理,以致形成完全不同的感知和风格。经各流派大量传人的不断叠加,当风格特点叠加到一定量,再用书写的方式固定下来,其流派特征又会在后辈的弹奏中不断强化。㉝第3 步“弹出”与前两步的关系应该是双向流动的,此处由于绘图困难而无法实现。

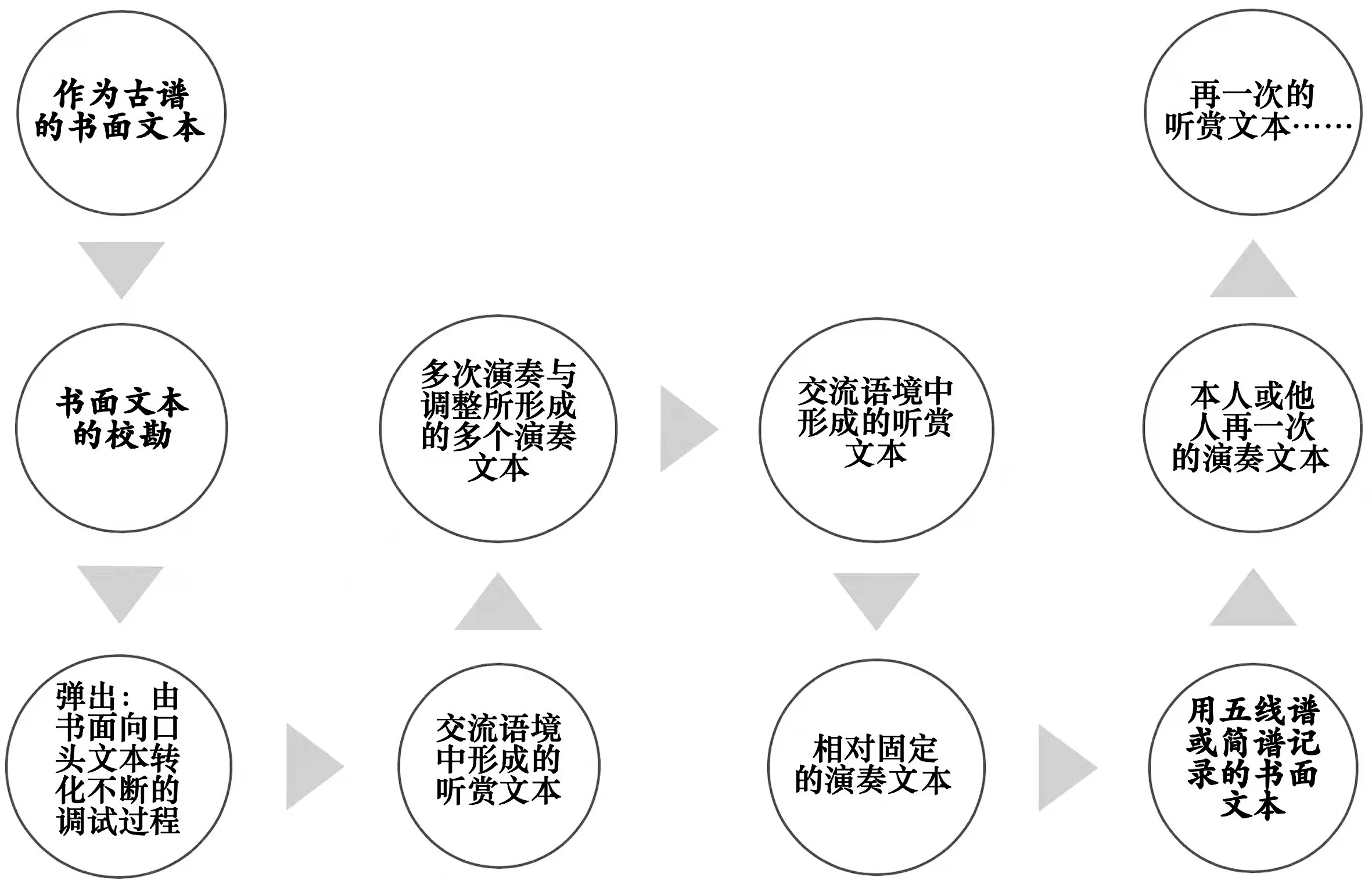

由图2 可知,古琴实际演奏的音声文本,其实是在口头与书写之间经过几轮的不断转换而获取的,而转换的过程就是创编的过程。其中,演奏文本和听赏文本也是活态的、可变的。打谱者未必是演奏者,创编者也不一定是演奏者,古琴的打谱或创编一半是在与书面谱本的对话中完成的,另一半又在与人(听众)的交流中生成,听赏者有参与建构演奏文本的作用,二者相加才最后形成古琴的相对定谱。因此,活态创编贯穿于打谱的全过程,对于古琴而言,没有绝对的死谱。从古谱的书面文本开始,打谱者先是对古谱符号进行音乐信息的处理和解码,并在解码的同时对已有音乐信息进行再次的符合个人弹奏习惯的编码,再将编码的音乐信息投入到接收层面(听赏)进行检验,得到反馈和多次打磨后进行二次,甚至是三次编码,以致形成相对固定的演奏文本。在几次的音乐信息的处理、解码、编码和接收的过程中,谱字提供的只是指法,而人的主观性和口头记忆的模糊性,使所演奏文本的节奏因不同时空、不同个体、不同情绪、不同表演语境而呈现出不同的样貌。在口传心授的过程中,准确聆听成为音乐信息解码与编码的重要基础。

图2 古琴打谱过程中的文本形式转换示意图

美国民俗学家沃尔特·翁曾在《口语文化与书面文化:语词的技术化》一书中论及:西方直到文艺复兴,讲演始终是一切话语包括口头话语和笔头话语的基本范式……即使在重复文本中保存的材料时,手稿文化在很大程度上是听说文化。在口语色彩强烈的手稿文化里,人们在书面文本里接触到的语言常常保留着“口头记忆”的模式,即方便迅速回忆的模式……即使在一个人独自阅读的时候,许多人还常常大声朗读,或低声吟哦,或慢速默看。㉞〔美〕沃尔特·翁著,何道宽译《口语文化与书面文化:语词的技术化》,北京大学出版社2008 年版,第90—91 页。这就启发笔者,虽然中国的文字和乐谱产生的时期并不晚,但是这些文字和框架谱像西方的手稿文化一样并没有对人类口语思维产生实质性革命,乐人依靠的仍然是听觉和口头记忆,因此,口头韵唱才会在古琴谱、工尺谱、二四谱、央移谱等中国传统框架谱的实际表演中占据重要地位,因为它是乐人加工知识并使之回到口语世界、唤醒记忆的工具。对于不识字的乐人或长期依靠口语思维记忆的人而言,口语思维的音乐表达习惯是在生活中通过社会化的方式逐渐习得的,即使有书写的谱字作为提示和规约,但生活中文字和书写的使用频率远小于口语,他们周围的生活语境依然是口语的,乐人思维的文化性质依然受听觉思维主导,记忆所依靠的仍是人的大脑和口头听说。进一步讲,框架谱其实是口头套语思维模式的载体,框架本身就是套语的表征,而套语思维又是由听觉主导的口语文化的产物。

在思维和表达的世界中,视觉主导虽然滥觞于文字和书写,但是能够让视觉主导盛极一时的却是印刷术。文字把语词从声音世界迁移到视觉空间的世界,而印刷术最后把语词锁定在这个空间里。同理,印刷术把音符从声音世界里迁移出来,送进一个视觉平面,并利用视觉空间来管理知识。㉟同注㉞,第92、100 页。由听觉到视觉、从“耳治”到“目治”的转换,实际上是把乐音与时间的关系置换为空间关系。依靠人脑完成的口语记忆往往是模糊的,因此才有每一次表演皆不同的创编特点。在口头音乐信息处理、编码方式和接受规则下,口头史诗或民歌歌手依托传统曲库,在“限定内变异”㊱英文为“varying within limits”。Foley,John Miles.How to Read an Oral Poem. Illinois:University of Illinois Press,2002,p.44.,在“表演(演述)中创编”㊲演述中的创编(composition-in-performance),参见〔匈〕格雷戈里·纳吉著,巴莫曲布嫫译《荷马诸问题》,广西师范大学出版社2008 年版,第23 页。,在现场互动中建构文本的口头特性,无法为复杂多样的纵向叠加的西方复音音乐提供充分思考的时间与空间。真正让音符具象化、精确化的决定因素是现代印刷术,它使“可以准确重复的视觉表述”成为可能。随着西方率先掌握现代印刷术和作曲家乐谱的大量重复印制,作曲家才能把声音的流动平铺在眼前,让音乐的行迹可视化、空间化,才为精确表达的定谱思维提供了生成的契机。多声部纵向叠置,是以空间排列为前提而构拟的视觉结构,是书写和印刷术所形塑的、以分析抽象为法则的逻辑性思维的产物。按照沃尔特·翁的说法,“在口语的敏感世界里,按照‘条目’或线性排列的方式是绝无可能的”,“可以准确重复的视觉表述”开辟了一个崭新的精神世界,引领近现代的时代潮流,不仅催生了现代科学,而且影响文学创作、哲学想象,以及音乐创作与表演,使口语世界的模糊听觉思维移步至精确具象的视觉思维。㊳同注㉞,第76、96—97 页。

由此回看中国传统的多声部音乐(包括器乐合奏),其构拟方式多数是支声复调。因为声音转瞬即逝,为了使口语世界中的听唱/奏双方牢牢追随既定思路,核心旋律要在不同声部上作横向重复与加花变奏,声部之间不以建立各自独立又彼此和谐的纵向逻辑关系为根本,而这恰恰是口语思维模式中“附加的”“冗余的”代表性特征。㊴冗余,即重复刚刚说过的话,能够使听说双方都牢牢地追随既定的思路。冗余自然而然是思维和语言的伴生物,而不是罕见的线性结构。参见注㊱,第27—30 页。正如王耀华所言:“中国音乐体系中也有多声部作品,但其多声部思维主要建立在横向性的基础上。如南方一些少数民族的多声部民歌,各民族的器乐合奏和戏曲、说唱的伴奏,多半采用支声的手法构成,它所考虑的侧重面是织体的横线条而不是纵线条。”㊵同注①,第167 页。樊祖荫也曾提及:“中国传统多声部音乐的思维特征是各声部以同一旋律的变体在横向进行时作纵向的叠合,体现了分合相间的线性多声思维特征。”㊶樊祖荫《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声结构差异原因之探究》,《中国音乐》2016 年第1 期,第78 页。与之相比,西方近现代音乐借助看得见、摸得着的书写载体,可以有充分的时间有意避免重复,追求创新和高度强调逻辑性,不论是曲式结构,还是音响构成的各技术因素,控制乐思表达的逻辑性力量是其追求的目标。而精致固定的视觉思维,借助精确可大量重复的五线谱使纵向线性的、分析型、抽象型的作品创作成为可能。此外,印刷术捍卫“正确性”的合法地位,使古代社群共享的口语世界分裂为个人终身拥有的私有财产,这为人类向个人主义漂移的仪式推波助澜,由此催生对著作权的推崇,使个人独立创作与作品意识得到重视。㊷同注㉞,第30、100 页。这也应该是西方近现代音乐史以书面的专业作曲家和作品为主体的原因之一。

综上所述,书写和印刷术为创作者提供了可以进行和声对位等理性思维的时空,使口传的活化谱逐渐走向精确具象的五线谱,其间创作者与表演者相互分离,以书写为主要创作手段的职业音乐家应运而生,完成了从活谱到定谱、由“耳治”到“目治”的转换过程。细心的读者会发现,这一转向的标志性特征酷似中国传统音乐自20 世纪50 年代以来所走过的路,只不过中国传统音乐从“耳治”到“目治”的现代转向延迟至20 世纪50 年代,而且是在努力学习西方中实现的。

结语

朝戈金曾言:“人类整体上从长期‘耳治’到引入‘目治’,促使着信息技术某些新局面的出现。言文并存,同步发展,随之出现了两种处理信息的规则。由‘耳治’到‘目治’的局部转换就不光是人的信息处理器官的转换,也引发了信息处理和接收规则的转换。”㊸朝戈金《作为认识论和方法论的口头传统》,《内蒙古社会科学》2019 年第2 期,第12 页。换言之,不论中国,还是西方,从“耳治”到“目治”、从听觉到视觉主导的转换,昭示着人类文明现代转向的整体趋势,但必须强调的是,“耳治”到“目治”的转向,并不意味着“目治”一定取代“耳治”,“目治”与“耳治”同步共在是目下常见之事实,就像部分社会中五线谱与框架谱至今并存一样。然而自20 世纪50 年代以来,我们一直将“目治”思维模式的表征视作西方音乐的特质,将“耳治”与“目治”的属性差异置换为中、西音乐特征的比较参数,由此,中国传统音乐始终在西方近现代音乐的榜样之下建构自身。但从客观上讲,所谓中、西音乐的比较参数,实际上是“耳治”与“目治”两套思维模式的差异显现,不能完全等同于中、西音乐之异,也就是说,在谋求文化发展的过程中,我们不能将客观的技术革命简单地类比为主观的价值判断。因此,以西方近现代音乐与中国传统音乐的错位比较来建构中西音乐关系本身,在今天看来是不合理的;而将人类文明演进的客观规律主观地视作不同民族间“先进”与“落后”的审美判断,其背后是一个民族自“五四”以来一个世纪的自卑心理。

虽然任何一个民族都无法脱离世界来认知和建构自身,但是一个民族的自信来自对自身文化的客观审视,而不是努力以他者为参照,竭尽全力地成为他者。通用的音乐交流语汇,是处理音乐差异和文化差异的方式,而不是消灭彼此的方式;是交流的工具,而不是社会群体认同的根源。当我们以今天足够的自信来反观中国近现代音乐史所走过的路会发现,音乐信息处理、编码方式和接受规则的同异,塑造了中西音乐思维在不同历史时期的共性与差异。在提倡人类命运共同体的当下,我们有必要跳出“民族独有”的既定思维,从“东西”或“中西”二元对立的思维定式中走出来,以更加自信、包容和开放的胸襟去吸纳一切文明成果,在多维空间中认知自我与他者,以推进不同文化的主体性发展与创生,继而推动不同文明间的平等对话与交流互鉴,探索不同时期、不同信息媒介所驱动的人类表达文化共同的深层密码。

需要指出的是,中西音乐的同与异是并置共存的,只是我们在不同的历史时期对“同”“异”的认知与强调有所不同罢了。在全面西化的时代,学者关注中西音乐之“异”,以此寻找并确立“我”之文化自信与未来的发展方向。而在今天,我们强调中西音乐之“同”,以及对人类音乐思维模式的整体观照也是当下时代所赋予的。究竟什么是“音乐中的西方/中国”,在今日仍然有重新探讨的必要,笔者在此抛砖引玉,希望引起学界对相关问题的重新思考。