元稹进献令狐楚、唐穆宗两部诗歌自选集编纂考论

2021-02-08杜光熙

摘 要:元和末、長庆初元稹重还长安任职期间,分别向令狐楚、唐穆宗进献两部诗歌自选集。两次献诗皆源于当权者对元稹文才之赏爱,对其仕途发展产生积极推进。两部诗集所收作品,皆是元稹对此前所作千余首诗歌的精选,形式上古、律二分,简洁清晰,内容上既突出讽喻时政的思想价值,又彰显情韵优美的艺术价值。从进献对象、编纂形式与意义等方面,两部诗集都典型地体现了元稹自选集类自编别集的特点。

关键词:元稹 自编别集 自选集

元和十四年(819)冬,元稹结束十年外贬,重还长安任职;长庆二年(822)六月,再出为同州刺史。在这两年半中,他由六部郎官而为中书舍人、翰林学士,最终以工部侍郎同平章事,达到了仕宦生涯的巅峰。这一时期,也是元稹整理个人诗歌创作、自编诗集的重要阶段。他分别编纂了两部诗歌自选集,献呈宰相令狐楚、皇帝唐穆宗。从进献背景看,两部诗集的编纂与元稹的仕宦命运有密切关联,在一定程度上反映了他的政治理念与创作心态。从编选情况看,两部诗集的编纂进一步推进了元稹诗歌分类理念的发展,并典型地体现其自选集类别集的编纂意义与特征。

一、元稹向令狐楚、唐穆宗献诗的背景与过程

关于向令狐楚、唐穆宗两次献诗的情况,元稹分别有《上令狐相公诗启》《进诗状》加以记述。以这两篇文章为核心,结合其他文献,可对两次献诗进行一定考察。

元和十五年(820)正月二十七日宪宗驾崩,闰正月三日穆宗即位。这期间,宰相令狐楚被任命为宪宗山陵使,元稹为判官辅之。元稹向令狐楚献诗集即在此时。《上令狐相公诗启》言:

窃承相公特于廊庙间道稹诗句,昨又面奉约,令献旧文。a

从中可知,此次献诗是令狐楚主动索要的结果。同时还可知,令狐楚在向元稹索要其诗歌作品前,曾于朝堂之上向皇帝提及元稹诗句。吴伟斌先生认为,这位皇帝当是唐穆宗。b

唐穆宗、令狐楚都对元稹诗歌极为赞赏。这是促成两次献诗的关键因素,也成为元稹仕途快速晋升的重要契机。他因文学才华受到帝王、宰相关注,得以从普通六部郎官而为知制诰,先后任祠曹员外郎试知制诰、祠部郎中知制诰。之后,他又因出色的制诰撰制工作得到进一步重用,于长庆二年(822)二月十六日授中书舍人、翰林承旨学士,赐紫金鱼袋。此时的元稹兼掌内、外制,以“内相”身份成为穆宗近臣,荣宠有加。他向穆宗献诗,当在入翰林院不久。与诗集同时献呈的还有《进诗状》,据此状开头的“臣面奉圣旨,令臣写录《杂诗》进来者”c可知,元稹向穆宗进呈诗集,也是由穆宗首先提出的。可见穆宗对其诗歌之喜爱由来已久,在元稹刚刚入翰林院成为近臣之际,便主动索要作品。

《旧唐书·元稹传》还有一段关于穆宗喜爱元稹诗歌的记载,这与元稹献诗也有一定联系,必须加以分析:

穆宗皇帝在东宫,有妃嫔左右尝诵稹歌诗以为乐曲者,知稹所为,尝称其善,宫中呼为元才子。荆南监军崔潭峻甚礼接稹,不以掾吏遇之,常征其诗什讽诵之。长庆初,潭峻归朝,出稹《连昌宫词》等百余篇奏御,穆宗大悦,问稹安在,对曰:“今为南宫散郎。”即日转祠部郎中、知制诰。d

这其中包含两个事件:一是穆宗为太子期间,于东宫闻元稹歌诗,呼其为“元才子”;二是长庆初荆南监军崔潭峻还朝后向穆宗献元稹诗歌。吴伟斌先生认为两件事皆失实。笔者认为吴先生对事件二的辨析较为准确,但对事件一的解读不完全正确,需再做辨析。

关于事件一。吴先生认为《旧唐书·元稹传》的记载是错误的。对此,他在《元稹的献诗与元稹的升职——兼论“元稹与宦官”》一文中做了分析,归纳起来,理由有二:其一,元稹在江陵或通州时,其诗歌缺少传播媒介,不可能传至宫中;其二,穆宗为太子时影响力有限,不可能因其喜好而使元稹在宫中被称为“元才子”。e

关于第一点,笔者认为不符合事实。《上令狐相公诗启》即提到元稹在十年贬谪期间创作的诗歌,被“江湖间为诗者”f大量效仿的情况。这些记述写于元和十五年初,即元稹刚刚返回长安后不久。那么所述情况应该发生在此前数年内,也就是元稹贬谪期间。与此相应,在长庆四年(824)所作《白氏长庆集序》中,元稹还写道:“予始与乐天同校秘书之名,多以诗章相赠答。会予谴掾江陵,乐天犹在翰林,寄予百韵律诗及杂体,前后数十章。是后,各佐江、通,复相酬寄。巴蜀江楚间洎长安中少年,递相仿效,竞作新词,自谓为‘元和诗。”g这些记载都说明,元稹在江陵府、通州时,其诗歌创作的社会流传极为广泛,长安地区也多有传播。在这种情况下,他的诗歌当然很容易被传入宫中。

关于第二点,笔者认为吴先生对《旧唐书·元稹传》字面意思的理解过于局限。这段材料,并不一定要理解为是由于穆宗个人喜欢元稹诗歌,宫中才以“元才子”称之;也可理解为,穆宗为太子期间听到有嫔妃吟诵元稹诗歌,深为赞赏,其时,宫中多有人吟诵元稹歌诗,并称其为“元才子”。退一步讲,就算这段材料的意思是因为太子喜欢元稹诗歌,宫中才称其为“元才子”,这也完全可能。太子虽尚未登基,但这点影响力还是可以有的。

此外,吴先生在论证中,还引用了白居易所撰元稹墓志的记述:“在翰林时,穆宗前后索诗数百篇,命左右讽咏,宫中呼为元才子。”h从字面看,这确可构成《旧唐书·元稹传》的有力“反证”,但深入辨析则又未必尽然。一则,墓志是对墓主人一生中值得突出之事的摘要、综合,白居易所记或许只是把几个要点放在一起突出元稹杰出的诗歌成就,它们之间并无时间先后的因果递进关系。二则,即使元稹在宫中被称为“元才子”真是在其向穆宗献诗之后,那也不能因此就否定穆宗做太子时就喜欢元稹诗歌。总之,不应机械地赋予穆宗喜爱元稹诗歌、元稹被称为“元才子”这二者以因果关系。目前所见材料,没有任何一种可直接否定穆宗为太子时喜爱元稹诗作。

关于事件二。吴伟斌先生在《新编元稹集》之《进诗状》笺注①中,对《旧唐书·元稹传》存在的错误进行了细致、精准的批驳。i其中最大的问题在于时间错误。《旧唐书》所记为:崔潭峻长庆初向穆宗献元稹诗,穆宗由此对元稹大家赏识,提升其为祠部郎中、知制诰。但《资治通鉴》明确记载元和十五年“夏,五月,庚戌,以稹为祠部郎中、知制诰”! 0。元稹《叙奏》则言:“穆宗初,宰相更用事,丞相段公一日独得对,因请亟用兵部郎中薛存庆、考功员外郎牛僧孺,予亦在请中,上然之。不十数日,次用为给舍。”! 1吴先生进一步征引元稹《中书省议赋税及铸钱等状》、李钰《牛僧孺神道碑》以及《旧唐书·穆宗纪》的相关记载,证实元稹授祠部郎中、知制诰确在元和十五年五月九日,当与薛存庆、牛僧孺一同授官。如此,《旧唐书·元稹传》所记不实。

综上,《旧唐书·元稹传》中关于穆宗为太子时称赏元稹诗歌的记载基本合理,在没有文献证据可对其做直接推翻情况下,当视为所记真实;关于崔潭峻向穆宗献元稹诗并促使其升迁的记载,与史实多有不和,不可信从。

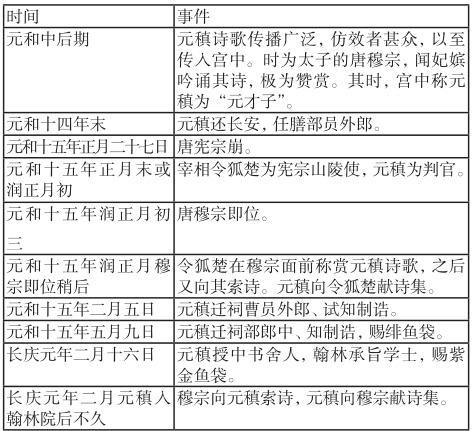

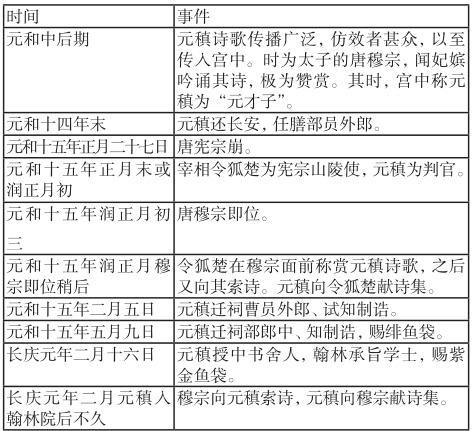

以上是对元稹向令狐楚、唐穆宗两次献呈诗集相关记载的梳理与辨析。利用其中能够信从的材料,可对相关事件做如下排列:

上表以时间顺序排列,直观展现出元稹两次呈献诗集的背景与过程。从中可见,元稹诗歌广泛的社会传播效应,帝王、宰相对元稹诗歌的喜爱,是其得以献诗的重要背景。这期间的历次晋升,也与两次献诗关系密切。元稹杰出的文学才华,在此时的确成为其仕途发展的重要辅助,而此前元稹对自我创作的精心保存,也在此时发挥了效用。

二、两部诗歌自选集的具体编纂情况

元稹所献兩部诗集,都是对自己二十多年来所作诗歌的精挑细选,属于自选集。献令狐楚诗集共五卷,选诗二百首;献唐穆宗诗集为《杂诗》十卷。关于两部诗集的具体编纂情况,主要有以下两个问题需要分析。

(一)两部自选集所选诗歌的出处

作为自选集,两部诗集所收作品从何处选录而来。表面看,这一问题很好回答。元稹在《上令狐相公诗启》中言:“稹自御史府谪官,于今十余年矣,闲诞无事,遂用力于诗章。日益月滋,有诗向千余首。”! 2显然,元稹两次编纂诗歌自选集,当是从此前这千余首诗中进行挑选。这些诗歌中的大部分,收录于元稹元和七年(812)编二十卷诗集、元和十年(815)编六卷诗集中。! 3此外还有一小部分,是元稹元和十年至通州后所作的诗歌。这样看来,编纂两部自选集,必然要以此前的二十六卷诗集为基础。

由此,就出现了另一个问题。元稹在元和十年相继将二十六卷诗集交付白居易代为保管,致使其在此后数年中,大部分诗作都不在手边。元和十一年(816),元稹曾在兴元府向权德舆献诗文集,当时他只能勉强凑出到达通州后所作诗歌和凭记忆回想起的诗歌,共五十首诗。而元和十五年(820)、长庆元年(821),献呈宰相、皇帝的诗歌都有数百首,绝不可能再靠临时拼凑而得。能够编成如此规模的诗歌自选集,二十六卷诗集必在手边。那么白居易是何时将这些诗集归还元稹的呢?

其时间下限,必然在元和十五年闰正月,元稹向令狐楚献诗集之前。而时间上限,当在元和十二年末、十三年初。元稹元和十年九月离通州赴兴元府疗疾,自此与白居易失去联系,直到元和十二年返回通州后才逐渐恢复联系。从现存元白唱和诗歌判断,二人可以完全互通信息,要到元和十二年末、十三年初。那么,白居易又是具体在何地、以何种方式将二十六卷诗集归还元稹的呢?白居易于元和十五年夏才由忠州召还长安,因此,二十六卷诗集不可能在他还长安后归还元稹。而在前述时间上下限所划定的范围内,元、白只在元和十四年三月有过一次相见。其时,元稹自通州司马量移虢州长史,白居易自江州司马量移忠州刺史,二人在迁转途中偶遇于峡州夷陵,相聚三日而别。白居易将二十六卷诗集归还元稹,最有可能是在此时此地。当然也不排除另一种可能,即白居易在元和十三、十四年,将诗集寄给元稹。不过,对于如此重要的诗集,当面归还要比寄送的可能性更大。

元和七年编二十卷诗集有八百多首,元和十年编六卷诗集有二百多首。此外,元和十年之后,元稹在通州、兴元府、虢州,以至还朝后所作诗歌,也当在百首左右。献呈令狐楚、唐穆宗的两部自选集,正是对上述这些诗歌创作进行筛选后编纂而成的。

(二)两部自选集对所收诗歌的划分

关于元稹所献两部诗集的内容,《上令狐相公诗启》《进诗状》有说明:

辄写古体歌诗一百首,百韵至两韵律诗一百首,合为五卷,奉启跪陈。! 4

故自古风诗至古今乐府,稍存寄兴,颇近讴谣,虽无作者之风,粗中遒人之采。自律诗百韵,至于两韵七言,或因朋友戏投,或以悲欢自遣,既无六义,皆出一时,词旨繁芜,倍增惭恐。! 5

两部自选集,皆按大的体裁范围,将诗歌分为古体诗、律诗两部分。钱志熙、杜晓勤先生由此指出,两部自选集的诗歌划分标准,已不在如元和七年自编二十卷诗集时那样细致,对之前所分的“十体”进行了简化。! 6不过,进一步考察还会发现,两部自选集对诗歌的分类,在表面上的古、近两种体裁标准之下,仍然包含着有无讽喻性质的题材、创作倾向的划分标准。

在《上令狐相公诗启》中,元稹对自我创作历程进行了梳理,将自己的诗歌创作划分为三个类别。第一类即是具有讽喻性质的作品。元稹在文中虽未明言此类作品对应的体裁,但从下文侧重谈论律诗创作来看,第一类显然是针对古体诗而言。第二类是杯酒光景的小碎篇章。此类当指短章律绝,皆抒写自我情怀、吟咏风月之作。第三类是穷极声韵的长篇排律。此类主要是与白居易的长篇次韵酬和之作。二、三类作品皆是侧重声韵对偶、语言文采等形式技巧而无兴寄之作。

以上三个类别,进一步归纳则是:具有兴寄的古体诗和没有兴寄的律诗两类。元稹献呈令狐楚的五卷诗集,很可能就是按照这样的两类进行划分的。一百首“古体歌诗”,当多为具有兴寄的讽喻性作品。一百首“百韵至两韵律诗”则包含着小碎篇章和长篇排律。

进献给穆宗的十卷《杂诗》,也是按照这种标准划分作品的。元稹在《进诗状》中明言,自己将诗歌划分为“古风诗至古今乐府”与“律诗百韵至于两韵七言”两类,前者(古体诗)“稍存寄兴”,后者(律诗)“既无六义”。

综上可知,元稹在编纂两部自选集时,都是将古体诗对应有讽喻性质的创作,律诗对应无讽喻性质的创作,这也从一个侧面体现了他尊古轻律的理念。而对于献诗而言,这种体裁、题材相结合的分类体系实具有三重优点。其一,整部自选集在形式上古、律二分,格局清晰,便于阅读。其二,突出具有思想价值的讽喻性作品,展现时政见解,引起当政者对其政治才能的注意。其三,突出形式优美、情韵兼善的作品,逞示创作才华迎合被进献者对其文才的喜爱。

三、从两部诗歌自选集看元稹自选集类别集的编纂意义

元稹一生,编纂了三部具有自选集性质的别集,构成其自编别集体系中较为独特的一个类别。一部是元和十一年所编诗文选集。由于当时身处贬所,大部分作品不在身边,受制于条件,只能将临时可获取的有限作品简单汇总,因此文集编纂过程几乎不具有“选”的特征。另两部便是元和末、长庆初的这两部诗集。由于身在朝中,环境稳定,全部作品也都在身边,元稹可以在充分梳理自我创作的基础上精选佳作,所以这两部诗集才最能体现自选集的编纂特点与价值意义。

首先,元稹编纂自选集,都是为了进献他人。两部诗歌自选集分别进献令狐楚、唐穆宗,元和十一年编诗文集则是进献权德舆。这些进献对象都具有很重要的政治、文化影响力。一方面,这三人都有极高的政治地位,处于权力阶层中心。唐穆宗是王朝最高统治者,自不必多言。权德舆、令狐楚皆曾是秉国重臣,权重一时。元稹献呈作品集时,令狐楚正处宰相之位;權德舆虽外任山南西道节度使,但山南西道为京畿之地的大后方,是唐王朝战略意义最重要的藩镇之一,坐镇于此,其地位仍举足轻重。另一方面,三人都具有相当的文学造诣或修养。权德舆、令狐楚为一代文坛宗匠,诗文创作成就很高,且以奖掖后进称颂于世。唐穆宗虽在政治上无所作为,但却是一位雅好文艺的君王。正因这两方面特点,他们才会关注、欣赏元稹的才华。而元稹也充分利用了进献对象的这些特点。表面看,元稹的三次进献作品集,特别是后两次,都是被动的。但他能够在对方提出进献要求后,敏锐地把握机会,以进献作品为契机,或表达个人诉求,或展现能力才华,为自己谋求仕途发展。

其次,元和五年至十四年的十年贬谪,是元稹政治生涯中最为艰辛的时期。三次自选集的进献,他都有意无意地提及自己被贬的遭遇。在《上令狐相公诗启》《进诗状》中,都可看出元稹对其十年贬谪的强调。

稹自御史府谪官,于今十余年矣,闲诞无事,遂用力于诗章。! 7

臣九岁学诗,少经贫贱,十年谪宦,备极恓惶,凡所为文,多因感激。! 8

这是两段概括自我创作历程的文字,其中都把十年贬谪当作影响创作进程的重要经历。诗人似乎在为自己塑造这样一种形象:在遭遇不公正的打击后,怀才不遇,只能将漫长谪宦中积累的不平之气,发之为诗。而这在某种程度上,可说是元稹在向当权者诉苦,以此博得同情。同样,元和十一年向权德舆献集时,元稹也写了一篇《上兴元权尚书启》,略微提及当时的窘困境遇。这是仍然身处贬地的元稹,希望获得扶助、提携的委婉表达,也正是他向权德舆进献诗文集的目的之一。

第三,诉苦以取得同情并不是最终目的,元稹是要借此打动当权者,给予他更多施展抱负的机会。而这就需要他更多地展现自我才干。当然,通过进献文学作品,不可能很直接、充分地表现政治才能,但元稹还是通过对作品的编排组合,尽可能将进献对象的注意力转移到这个方面。在元和末、长庆初的两次诗集进献中,元稹虽然没有明确提及个人的政治抱负,但其编选的诗歌中,大约近一半是带有讽喻性质的作品,其中很多诗作必然表达其政治理念、对重大社会问题的关注等,这些都是个人志向、情操抱负的代言。此外,元稹也在进献过程中进一步向喜爱自己诗歌的令狐楚、唐穆宗突出自我文学才华。特别是《上令狐相公诗启》,其中详细描述其诗歌在社会上的广泛传播,“江湖间为诗者”仿效其“元和体”诗歌的情况,在看似平静、客观的叙述中,实则充满了自豪与自负。这也正是一个富有极高文学才华之文人的本性使然。

以上特点,都指向一个问题,即元稹三次自选集的编纂,都有明确的政治背景和目的,具有很强的功利色彩。这样的别集编纂,主要考虑的不是如何系统、准确、完整地记录个人的创作情况,而是进献对象的接受习惯、审美好尚以及想要向对方传达怎样的信息。再说得直白一点,这样的别集,不是留给自己的,而是送给别人的。因此,自选集性质的别集,在元稹自编别集历程中,并不会在整理、保存个人作品方面,发挥很大作用,它只是由某些特定需要而衍生出来的一种作品结集行为。对于个人文学作品而言,自选集的意义更多地体现在传播而非保存方面。

acfgklnoq! 8〔唐〕 元稹著,冀勤点校:《元稹集(修订本)》,中华书局2010年版,第727页,第467页,第728页,第641—642页,第424页,第727页,第728页,第467页,第727页,第467页。

bi参见〔唐〕 元稹原著,吴伟斌辑佚、编年、笺注:《新编元稹集》,三秦出版社2015年版,第4966页《上令狐相公诗启》编年,第6228—6230页《进诗状》笺注①。

d 〔后晋〕 刘昫等撰:《旧唐书》,中华书局1975年版,第4333页。

e 吴伟斌:《元稹的献诗与元稹的升职——兼论“元稹与宦官”》,《元稹考论》,河南人民出版社2008年版,第115页。

h 〔唐〕 白居易著,谢思炜校注:《白居易文集校注》,中华书局2011年版,第1929页。

j 〔宋〕 司马光编著, 〔元〕 胡三省音注,“标点资治通鉴小组”校点:《资治通鉴》,中华书局1956年版,第7780页。

m 关于这二十六卷诗集的编纂情况与作品性质,参见拙文《论中唐文人元稹贬谪时期的三次自编别集》,《名作欣赏》(评论版)2020年第5期。

p 参见钱志熙:《元白诗体理论探析》,《中国文化研究》2003年春之卷;杜晓勤:《〈白氏文集〉“古体”与“古调诗”之关系》,《陕西师范大学学报》2013年第4期。

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“中晚唐文人自编文集与文学演进研究”(课题编号:18BZW048)

作 者: 杜光熙,唐山师范学院文学院讲师,研究方向:唐宋文学。

编 辑: 康慧 E-mail: kanghuixx@sina.com