日本劳动力市场的性别歧视考察

2021-02-08张玉来常宇

张玉来 常宇

摘 要:新冠疫情冲击之下,2020年日本职场女性自杀人数突然出现大增,该现象显然与日本政府近年力推的所谓“女性活跃”政策背道而驰。无独有偶,在2021年全球性别差距指数报告中,日本位列156个国家的第120位,与其发达国家地位形成较大反差。那么,日本社会是否存在严重的性别歧视问题呢?聚焦日本的劳动力市场,通过导入庆应义塾大学的“日本家庭收支跟踪调査(JHPS)”相关数据进行实证研究,在此基础上结合定性分析,考察得出结论是日本劳动力市场确实存在较严重的性别歧视问题,它主要体现在3个层面:传统的家庭性别分工阻碍女性进入劳动力市场、女性人力资本积累薄弱、统计性歧视导致的工资差异等。而且,这3种形式的性别歧视还会相互交织、相互促进,形成歧视的代际传递。

关键词:日本;女性就业;性别不平等;劳动力市场;家庭分工

中图分类号:F13/17 文献标识码:A 文章编号:1004-2458-(2021)06-0001-15

DOI:10. 14156/j.cnki.rbwtyj.2021.06.001

一、研究背景与研究意义

(一)研究背景

重视发挥女性在经济社会中的重要作用是近年来日本政府政策的重要构成。2013年,“女性活跃”被确立为“安倍经济学”经济增长的战略支柱,安倍政权甚至提出到2020年要让女性领导者达到3成的目标。然而,迄今为止日本经济界女性占管理职位的比例仍然仅有14.8%(2019年),这与女性占全部就业者比例的44.5%形成反差。相比而言,在女性就业占比为47%的美國,管理职位的女性占比为40.7%[1]。日本的公务员队伍也是如此状况,女性在公务员总占比已经是35.4%,但事务次官(事务部门的一把手)及局长等所谓“指定职位”的女性占比仅为4.4%[2]。

令人诧异的是,新冠疫情暴发的2020年日本职场女性自杀率出现大幅增长。2021年11月2日,日本政府在内阁会议上通过了2021年版的《自杀对策白皮书》,其中披露2020年职场女性自杀人数为1 698人,这比此前五年(2015—2019年)平均水平增加了近3成。有分析认为,其原因是新冠疫情造成日本餐饮及服务业遭受重创,其就业环境大幅恶化所致[3]。相比之下,男性自杀人数却呈现出不断减少的趋势。这种现象与女性在就业环境中受到的性别歧视息息相关。

从世界经济论坛(WEF)2006年以来每年发布的全球性别差距指数报告来看,日本一直排名靠后,2021年在所查的156个国家中,日本排名第120位,是发达国家中排名最靠后的国家①。且日本长期在全球性别差距指数中排名靠后,表现出日本存在严重的性别不平等问题[4]。WEF的性别差距指数从经济、教育、医疗、政治参与四个维度对各国的性别差距进行考察具体排名和排名的详细规则见世界经济论坛发布的Global Gender Gap Report 2021。,本文则聚焦在经济问题上,特别是在劳动力市场中女性面临的系统性的歧视和差异对待,既包括受到更少的人力资本投入和积累,也包括工资水平的差异。

(二)研究意义

很显然,女性早已经成为日本劳动力市场的重要构成,因此对劳动力市场中女性可能受到的歧视的研究具有多重意义。

首先,关注女性在劳动力市场受歧视问题最重要、最直接的意义便是,任何人都应当享有平等的求职与工作的权利,因此需要为有工作意愿的女性提供更平等的求职环境与工作环境。在已经形成这种结构性不公的情况下,如果不加以矫正,这种歧视会逐渐累积,愈发严重。

其次,减少女性在劳动力市场中受到的雇佣歧视、改善女性的工作环境,能够有效的改善女性的经济状况、提高女性收入,从而提高女性在家庭中的议价能力和家庭地位。女性在劳动力市场中受到歧视,会导致女性在婚姻关系中较低的议价能力。在以婚姻关系为基础的家庭中,如果形成“男主外女主内”的分工格局,即男性主要负责市场、女性主要负责家庭(这种分工模式的具体理论依据会在后文中进行解释),那么女性在劳动力市场中便会处于弱势地位。由于男性从事的市场劳动和劳动中掌握的技能经验更具交换价值,而女性在家庭中从事的家务劳动和育儿并不具有这种市场上的交换价值,因此在这种分工模式下女性的议价能力会低于男性,且这种差距会随着人力资本投资和经验的积累而逐渐扩大,使得女性的议价能力越来越低,在经济上依附、受制于另一方,处于被动地位[5]。宇南山卓通过实证证据证明了日本由于女性承担更多的婚姻负担而导致的低结婚率[6]。

第三,女性在劳动力市场中受到的歧视会加重女性贫困的状况。在发达国家中日本的相对贫困率较高,且有许多女性处于贫困状态[78]。一方面,女性在劳动力市场上更难找到工作且薪资更低,会直接导致女性在经济上的贫困化。另一方面,由于上文提到的女性在家庭关系中的弱势地位,当女性遭到家暴、遗弃后,也很难获得足够的薪资支持其育儿甚至正常生活[9]。

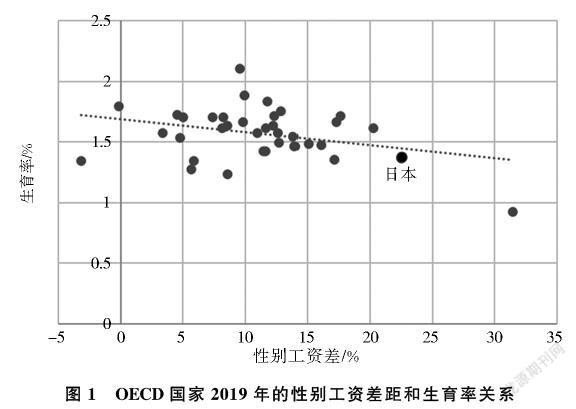

第四,女性就业歧视对生育率存在一定的负面影响。对于职业女性来说,职场上的性别歧视会影响其生育决策。在存在较严重的职场性别歧视的国家,女性可能在生育后面临失去工作或工资降低的风险,因此职业女性在职业上升期可能不敢选择生育。事实上,生育率与性别工资差存在一定的负相关关系[10],如图1:经济合作与发展组织(OECD)国家2019年的性别工资差距性别工资差距定义为总体收入中位数相对于男性收入中位数之间的差异,包括全职员工和个体经营者。和生育率关系的散点图剔除了1个离群值(以色列)。所示。根据经典的人口转变理论,随着社会的发展,人口再生产类型向低出生率、低死亡率、低自然增长率转变,因此低生育率是各发达经济体都会面临的一个问题[11]。与日本形成鲜明对照的例子是北欧国家,北欧各国的性别平等水平处于世界前列,女性在职场一般不会受到性别歧视,政府还为女性提供了更好的生育福利政策,因此,该地区成为非移民发达经济体中生育率较高的国家。

最后,女性进入劳动力市场能够在一定程度上补充劳动力的短缺。由于日本长期的低生育率和愈发严重的老龄化,日本社会面临着比较严重的劳动力短缺问题[12]。在日本较为传统的家庭分工模式下,女性被限制在家庭中,没有或部分进入劳动力市场。如果改变这种家庭分工模式,将女性释放到劳动力市场中,会在一定程度上改善劳动力缺乏的问题。而在上文中提到的对女性更友好的就业环境对提高生育率的正面作用能够进一步缓解日本社会的老龄化和劳动力短缺的问题。此外,张乃丽,刘俊丽提出了通过促进女性就业补充劳动力进而推动日本经济增长的路径[13]。

二、日本劳动力市场概况

及其整体分析 日本劳动力市场中女性表现为家务工作者比例高、就业率较低、工资水平低等整体特征,表明确实存在劳动力市场的结构性歧视。这些歧视主要由于传统性别文化所致的家庭分工模式、女性的人力资本积累缺乏以及求职市场中的统计性歧视等因素所导致。

(一)日本劳动力市场性别不平等的整体状况

首先,從人口结构来看日本劳动力市场性别不平等的整体特征。图 2为日本劳动年龄人口(年龄大于15岁)按性别分组的劳动力人口和非劳动力人口的分布情况。图中可见,日本劳动年龄人口的女性要略多于男性,两者相差374万(女性为5 728万、男性为5 354万),但是,从就业人口(劳动力人口)男性则远远高于女性,二者相差770万。在非劳动力人口中,从事家务劳动的女性则远多于男性,可以看出日本家庭仍以传统的性别分工为主。从图 3不同年龄的劳动力人口比率可以看出,15—24岁的男女劳动参与率非常相近,但24岁之后的女性劳动参与率就明显低于男性,这种趋势说明生育年龄的女性大量放弃工作回归家庭所致。

其次,从不同性别之间的工资差异状况来看日本劳动力市场性别不平等特征。图 4为分行业的男女平均每月现金收入对比。可以看出,男性在所有行业的收入都高于女性,男性平均每月现金收入是女性的1.89倍,收入差距最大的行业是批发零售业,男性收入是女性的2.26倍;差距最小的行业是教育行业,男性收入也达到了女性的1.48倍。

再次,从历史演进趋势来看,日本其实一直存在着比较严重的性别工资不平等现象。从图 5日本分性别平均月工资收入与性别工资差来看,自2005年以来,女性的平均月收入为男性收入的65%到70%。但从1990年以来的性别工资差演变趋势来看性别工资差定义为(男性平均月收入-女性平均月收入)/女性平均月收入。,日本的性别工资差是在不断缩小的,从1990年的75.3%降至2019年的39.4%,不过这一差距仍然远高于其他发达国家甚至部分发展中国家。

(二)传统经济学关于劳动力市场性别歧视的理论解释

首先是基于比较优势的传统家庭分工模型。根据李嘉图的比较优势理论,按照比较优势进行生产、交换能够提高生产效率,因此劳动分工应该基于比较优势,即劳动力应当按照其自身禀赋选择具有比较优势的行业进行学习和工作。在以家庭为单位的家庭生产分工模型中,为了追求家庭收益最大化,会按照比较优势进行家庭内部的劳动分工,因此家庭分工中,应当通过比较双方进行家务劳动的机会成本来决定家务劳动由哪一方承担。在传统家庭分工模型中,一般以男性外出工作、女性照顾家庭的模式为主,这是因为,从农耕文明到工业时代,工作类型都以重体力劳动为主,因此男性通常有更高的生产效率,能获得更高的劳动报酬,且由于生育只能由女性完成,因此在一个家庭单位内部,按照这种模式进行的家庭分工能够带来家庭收益的最大化。

美国经济学家加里·贝克尔(Gary S. Becker)在The Economics of Discrimination和A Treatise on the Family中提出了家庭性别分工和投资的经济学模型[1415]。贝克尔认为,家庭内部的分工主要取决于生物性差别,部分取决于经验和人力资本投入,家庭成员按照比较优势在家庭和市场两个部门进行分工和投资,由于女性在生物学意义上需要在生育过程中承担更多责任,因此把家庭资本全部投向女性,而把市场资本全部投向男性是符合家庭收益最大化原则的最优策略。

其次是雇佣歧视的劳动力自由市场模型。上面提到的加里·贝克尔认为,劳动市场中存在的性别歧视是基于特定的偏见,而在劳动力的自由市场中,这种歧视会被市场竞争的力量逐渐抵消[16]。在新古典的理论中,自由流动的劳动力市场应当具有自发调节机制,价格调节机制能够自动地矫正劳动力市场中存在的性别歧视。具体地说,当女性在被雇佣时受到性别歧视时,能够接受的工资水平低于同等生产能力的男性,因此以利润最大化为目标的理性厂商就会雇佣成本更低的女性以提高生产效率,从而导致整个劳动力市场对女性的需求增加、对男性的需求减少,女性的工资也就随之上涨、男性的工资下降,市场竞争的力量导致男女工资趋同达到均衡状态。进一步女性获得的工资可以用于投入人力资本的积累,提高在劳动力市场中的竞争能力,最终消除这种雇佣上的性别不平等。

但现实情况中并没有支持加里·贝克尔的劳动力自由竞争市场模型,在世界各国都普遍且长期存在着女性工资更低的性别工资差异。sa Rosén提出了新的雇佣歧视模型,证明了在信息不完全的雇用市场中,歧视是唯一的稳定均衡解[17]。这是由于企业不愿意给女性提供高技能职位,而女性由于可选择的工作更少往往愿意接受低于其实际能力的职位,这又反过来证实了女性的生产效率更低,造成歧视的循环。

三是雇佣效率与统计性歧视的解释。从企业雇主的角度来看,企业通过筛选应聘者简历来选出最高质量的求职者。由于雇佣双方存在信息不完全,雇主不能获知求职者的全部信息,只能通过应聘者提供的简历来进行判断。企业为了提高雇佣效率,最简单的做法便是按照应聘者的一些信息进行分类,直接淘汰掉在统计上整体显示出劳动效率更低的群体,如女性、黑人等弱势群体,即存在统计性歧视(statistical discrimination)。

统计性歧视由美国经济学家Edmund S. Phelps提出,是指在劳动力市场雇佣时,由于存在信息不完全,且获取信息需要成本,又因为企业以利润最大化为目标,且在差异越大的群体中获取个体信息的成本就越高,因此企业便以群体特征代替个体特征,在此过程中产生的歧视即为统计性歧视。Edmund S. Phelps构建了自由市场下针对女性和黑人的雇佣歧视模型,说明了即使在自由市场中,雇主对雇佣者不带有天然的种族或性别偏见,但由于劳动力市场的信息不对称和搜集信息的成本,企业难以确认每个雇佣者的具体情况,且女性和黑人由于历史原因在工作上的平均表现更差,那么以利润最大化为目标的企业便会以这些群体的群体特征代替个人特征造成统计性歧视,不提供给女性和黑人高技能高工资的工作,或给他们更低的工资[18]。可见,即使在不存在偏见的社会中,在劳动力市场中仍然会出现对女性就业的歧视。

通过上述理论分析可以看出,劳动力市场中存在的性别歧视可以分为三个层面的类型:一是在传统家庭性别分工和性别文化观念的背景和影響下,很多女性自愿或被迫放弃进入劳动力市场成为家庭主妇;二是在人力资本积累过程中,女性受传统性别文化规训接受了更少的教育,或企业更少向女性提供职业能力培训;三是女性员工在劳动力市场中由于受到统计性歧视而导致的更低的薪资水平。这三种性别的影响对相互重叠、相互促进,最终表现为薪资水平的性别差异,其中前两种因素具有性别工资差异中的隐性因素,通过影响女性的劳动决策和竞争能力间接地影响工资水平,而第三种因素则具有性别工资差异中显性因素特征,即劳动者在其他条件相似的情况下仅由于性别因素导致的低收入。下面将以实证分析方式来剖析这两类因素对性别工资差的影响。

三、工资差异中隐性歧视

因素的实证考察 通过JHPS数据来源实证考察日本劳动力市场中存在隐性性别歧视,包括性别对就业率、雇佣形态和职业培训机会的影响。劳动力市场中的性别歧视通过这些隐性因素降低女性的工作意愿和女性的人力资本积累,从而导致女性在工作中失去竞争力,间接造成了性别工资差异。

(一)关于数据来源及数据验证

这里使用的数据来自日本庆应义塾大学开展的“日本家庭收支跟踪调査”(Japan Household Panel Survey,简称JHPS)。JHPS是庆应义塾大学自2009年以来持续进行的一项主题广泛的家庭调查,调查主题包括就业、收入、消费、家庭结构、个人属性、教育背景、时间分配和父母生活关系等综合主题,被调查对象涵盖日本各地区、各年龄段以及不同职业。

以最新公开的JHPS2019新规数据来看,该调查是2019年实施的,调查对象包括2 203户家庭,JHPS调查数据覆盖日本八大地方,按照各地方和城市户籍人口比例分配样本数,再按照相应的性别、年龄比例进行随机抽样(表1)。

(二)数据验证对就业率、就业形态及培训机会的影响

1.性别对就业率的影响

以JHPS2019中2019年1月就业情况的调查结果分析性别对就业情况的影响。有效数据共2 199组,其中男性1 078组,女性1 121组。表2为分性别就业情况的具体人数与比例。可以看出,女性的就业比例为62.44%,低于男性的82.75%。其中,男性从事专职工作的比例远高于女性,是女性的1.82倍,而在女性就业比例更低的情况下,同时兼顾家务和工作的女性比例却远高于男性,达到了15.97%,是男性的7.83倍。相对地,女性的未就业比例则高于男性,其中,由于从事上学、家务或其他事项而未就业的女性比例也达到了男性的2.38倍。此外,边上学边工作和找工作的群体比例没有显示出性别差异。

从统计结果可以得出3个结论:第一,由于日本传统的家庭性别分工,家务责任主要由女性承担,兼顾家务与工作及全职家务的女性比例都要远高于男性,要负担家务责任的女性是男性的3.12倍。第二,有三成的女性由于家务或学业等原因放弃工作,全职主妇的比例仍然很高。第三,在寻找就业机会的失业者中,并没有明显的性别差异,即女性的被动失业率并不高于男性。

2.性别对公司职员就业形态的影响

在日本战后的经济高速成长期,终身雇佣制一直被认为是维持日本经济高速增长的重要动力,被称为日本企业制度的“三大法宝”之一。但在20世纪90年代泡沫经济破裂后,终身雇佣制逐渐瓦解,非正式雇佣比例不断上升[19]。非正式雇佣的具体形式包括契约社员、派遣社员、临时工、计时工、嘱托社员等。1985年《男女雇用机会均等法》的出台也为破坏雇佣制度提供了借口[20]。

在JHPS2019的调查数据中,有64.2%的调查对象共1 415人的工作类型属于公司职员,有效数据1 410份。其中有66.6%的职员为正式雇佣员工,33.3%的职员为非正式雇佣员工(契约社员占比5%、临时工/计时工占比24.5%、派遣社员占比2%、嘱托社员占比1.3%)。表 3为按性别分类的雇佣类型统计。可见,女性职员的正式雇佣比例远低于男性职员,特别是有职位的正式职员和企业的经营层,这类职员男性的比例约是女性的3倍。反过来,女性职员的非正式职员比例则远高于男性职员,约为男性的2.4倍,特别是临时工、计时工的比例,女性职员比例达到男性职员的3.4倍。这种女性的非正式雇佣比例更高的现象主要有两个原因:一是按照日本的传统家庭分工,女性还承担着持家和育儿的责任,因此主动选择工作时间更灵活的非正式职位,这种非正式就业虽然是主动选择的,但也是基于传统性别分工的刻板印象,是对女性劳动选择的束缚,是一种隐性的性别歧视;二是日本劳动力市场可能存在的对女性的就业歧视,即使女性有意愿成为正式职员,但企业仍出于性别因素的考虑拒绝女性成为正式员工,特别是进入经营管理层[21]。可见这两种因素无论是主动选择还是被迫成为非正式职员,都是对女性就业的刻板印象与歧视。

构建性别对雇佣类型影响的计量模型。由于雇佣类型设定为取值为0、1的虚拟变量,因此选择二值Logit模型进行回归分析。设定员工雇佣类型的虚拟变量(employment)作为被解释变量,选取性别(male)、是否有配偶(mate)、年龄(age)、3岁以下需要抚育的子女数量(kid3)、受教育年限(edu)、2009—2018年职业培训花费(jt_ex)、公司规模(firm_size)、是否加入工会(lu)为模型的解释变量。构建模型:employmentI=β0+β1 malei+β2 matei+β3 agei+β4 kid3i+β5 edui+β6 jt_exi+β7firm_sizei+β8 lui+εi(表4)。使用Logit模型进行估计,由于大部分变量的最小变化量至少为一单位,因此使用Stata汇报几率比而非系数。

表5为雇佣类型影响因素的Logit模型的Stata输出结果。如表 5所示,准R2为0.18,LR统计量为289.67,对应的p值为0.00,因此这个方程通过了LR检验,说明除常数项外的联合显著性很高,认为模型拟合结果较好。具体来看解释变量,变量性别(male)、是否有配偶(mate)、年龄(age)、3岁以下需要抚育的子女数量(kid3)、十年内职业培训花费(jt_ex)、是否加入工会(lu)通过了置信度95%的显著性检验,变量受教育年限(edu)、公司规模(firm_size)未通过显著性检验。

关注性别变量对雇佣类型的影响。性别变量(male)通过了显著性检验,且对雇佣类型的影响很大,在给定其他变量的情况下,男性成为正式雇佣员工的几率比是女性的4.3倍。可见在雇佣类型上存在显著的性别差异。

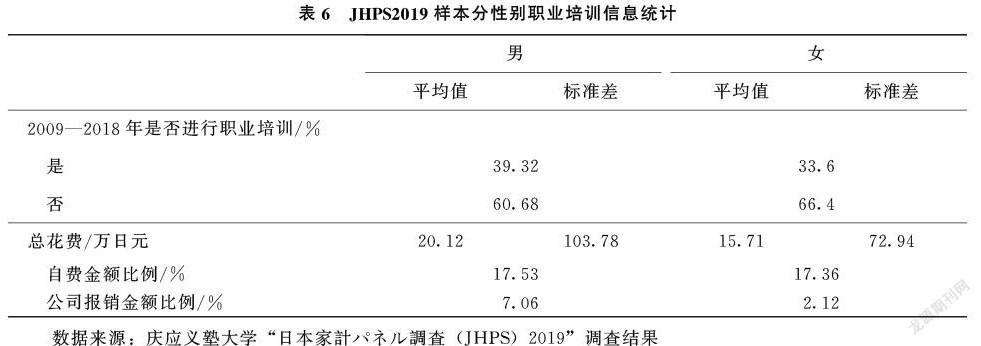

3.性别对职业培训机会的影响

表6为样本2009—2018年分性别接受职业培训情况统计,可以看出,男性接受职业培训的比例略高于女性,男性用于职业培训的总花费也高于女性,男性和女性在职业培训花费中的自费比例基本相同,但男性培训花费的公司报销比例却要明显高于女性,可以反映出公司用于女性员工职业培训的费用远低于男性员工。从统计数据上直观地看,女性在接受职业培训时也存在一定的性别歧视。

四、工资差异中显性歧视

因素的实证考察 性别工资差异中显性歧视表现在仅受性别因素影响的工资水平差异,即在其他条件(如受教育程度、年龄、工作类型、公司情况等)相似的情况下,仅因性别差异所导致的工资差异。通过构建岭回归模型克服多重共线性来推测这种显性歧视程度。

(一)收入的性别差异

图6、图7是调查样本按性别分组的2018年年收入(含奖金)分布的箱形图和直方图。使用数据的样本包括调查对象配偶的拓展信息。从图7收入分布的箱形图可以看出,男性收入整体要高于女性,女性收入的下四分位数、中位数、上四分位数、上边缘都要明显低于男性,可以看出工资收入存在一定的性别差异,女性的工资收入整体水平明显低于男性。且女性收入上边缘外的异常值也要低于男性,范围也更窄,说明男性的极高工资者(如企业高管、经营层)也远多于女性,说明了职场女性存在的“玻璃天花板效应”[22]。

从表 8收入分布直方图可以看出工资分布的性别差异。设置直方图的组数为8,即按总的收入水平从低到高划分为8个区间,分性别计算收入在每个区间内的人数比例。女性的收入分布在最低区间的比例为85.79%,分布在最低的两个区间的比例为98.96%,且全部分布在最低的四个区间;男性收入分布在最低区间的比例仅为47.82%,分布在最低的两个区间的比例为86.99%,都远低于女性,且仍有超过1%的男性收入分布在最高的4个区间内。可见,女性的低收入者比例远多于男性,而中等收入者和高收入者比例都远低于男性。性别对工资的具体影响程度将在下一节进行测算。

(二)性别对工资收入影响的岭回归模型估计

构建岭回归(ridge regression)模型来衡量性别对工资收入的具体影响。岭回归方法是一种改良的最小二乘法,在普通最小二乘回归的基础上加入正则化参数λ。选择岭回归的原因是该模型的自变量之间存在多重共线性,而岭回归方法通过放弃普通最小二乘估计的无偏性,能够以损失部分信息和降低精度为代价克服多重共线性。

具体的因变量和自变量设置如表 7所示。因变量为样本对象2018年包含奖金的总收入(income),自变量选取为性别虚拟变量(male)、是否有伴侣(mate)、年龄(age)、需要抚养子女数量(kid3)、受教育年限(edu)、职业培训总花费(jt_ex)、公司规模(firm_size)、工作行业(ind_i,i=1,2...,11)、就业形态(jobf_i,i=1,2...,6)、雇佣类型(empl)、是否加入工会(lu)、所在区域(region_i,i=1,2...,7)、城市规模(city_size)。设置岭回归参数为0.5,采用一般岭回归法(Ordinary Ridge Regression)進行分析拟合。

受严重共线性的影响,剔除控制变量是否在销售行业(ind_2)和就业形态(jobf_i,i=1,2...,6)。模型共有1 605组有效数据,Stata输出结果如表 8所示。模型的R2为0.54,F统计量为69.18,对应的p值为0.00,模型通过了F检验,说明模型的设定是合适的。重点关注性别变量对工资的影响。性别变量的t值为12.05,p值为0,说明性别变量通过了显著性检验,在1%的水平上显著;性别变量的系数为141.01,说明在其他条件不变的情况下,男性的年收入要比女性高出141.01万日元。

使用岭回归模型估计性别差异导致的收入影响是基于在其他条件不变的情况下,仅由于性别差异所导致的收入差异,即并没有考虑女性由于受到歧视而导致的未能就业、进入劳动力市场时的起点不平等、非正式就业、以及受传统家庭性别分工观念影响而主动选择的非就业或非正式就业,因此,这种估计其实是严重低估了女性获得收入时受到的性别歧视,只能反映出日本最直接的性别差异所导致的收入差距。

(三)性別工资差的分解

由表 1可知,男性的平均年收入比女性高出250.48万日元,这种性别工资差距既包含直接由性别因素导致的工资歧视,也包含性别间接导致的进入劳动力市场时的低议价能力或放弃进入劳动力市场。这种直接影响可以由上一节岭回归模型的分析结果来衡量,即在其他条件相同的情况下,男性的年工资收入水平比女性高141.01万日元,说明性别对工资的直接影响可以解释性别工资差的56.30%,因此性别对工资的间接影响可以解释性别工资差的43.70%,其中包括就业率更低、更多地以非正式雇佣形式工作、有更少的职业培训机会等形式减弱女性在工作中的竞争能力和议价能力等。

五、结论与启示

(一)结论

考察结果显示,日本劳动力市场中确实存在较为严重的性别歧视问题,主要表现在以下几个层面。

首先,受传统文化影响,日本仍然遵循“男主外女主内”的家庭分工模式,大量女性在家中全职或兼职从事家务工作,似乎自愿选择了家务工作,实际这使女性在进入劳动力市场的起点上就输给了男性,造成了女性在职场中弱势地位的代际传递与循环。

其次,在传统雇佣制度体系之下,女性很难成为公司的正式职员,更多人成为了非正式雇佣员工,其中,很多人既有要负责家务工作而主动选择非正式职位的女性,又有由于性别偏见而被迫成为非正式职员的女性,实证证据也支持了女性更难成为正式雇佣职员的结论。

再次,女性得到职业培训的机会少于男性,且女性参与职业培训的费用有更大的自费比例,这可能是由于企业担心女性员工未来会放弃工作回归家庭而导致其为员工培训的投入不能增加产出,但这反过来又会造成女性工资上涨困难。

最后,女性员工的工资普遍低于男性且存在“玻璃天花板效应”。利用岭回归模型计算出了在其他条件相同的情况下由于性别差异导致的工资差距,这一部分是工资收入中性别因素的直接体现,大约占性别工资差的56.3%,此外,还有一部分工资差异是由于女性在进入劳动力市场之前受到歧视难以得到良好的教育机会、工作机会而导致的,这种隐性的性别影响大约占性别工资差的43.7%。而这两种类型的性别影响会相互促进,形成劳动力市场中性别歧视的循环效应,具体来说,女性的收入低会使女性更少的进行人力资本投资或在家庭分工中选择更多地承担家务工作,反过来进行更少人力资本投入的女性群体在平均水平上也在职场中表现出工作能力差,这又会造成统计性歧视使得企业选择压低女性工资来保证其利润。因此,解决日本女性在劳动力市场中受歧视的问题并不能单纯地依靠强调职场中的公平竞争和同工同酬来解决,更要着眼于打破传统的家庭分工将女性释放到劳动力市场中和强调女性人力资本的积累的重要性。

(二)启示

本文解释了在日本劳动力市场中存在系统性的性别偏见与歧视,其启示意义在于说明了改善劳动力市场的歧视状况需要从改变传统性别观念、加强女性人力资本积累和减少职场性别待遇差异3个层面同时着手,而不能仅靠在职场中强调公平竞争。首先,重视对男女平等思想的宣传,打破“男主外女主内”的传统家庭分工模式和性别刻板印象,从观念和意识层面加强人们对于性别平等的认识,从而纠正各个层面的偏见,比如家长认为女孩不需要太好的教育和工作、老师认为女学生不聪明、企业认为女性员工工作能力差等。第二,促进教育方面的性别平等,保证女性在进入劳动市场时尽可能实现起点平等。第三,呼吁企业避免性别偏见并进行更性别友好的制度改革,消除招聘员工时的性别偏见,也要为女性员工提供更多的培训机会和上升途径、更平等的薪酬和福利待遇,此外也要推动女性打破“玻璃天花板效应”。第四,加强劳动法对同工同酬和性别平等规定的贯彻与执行,通过出台与执行相关政策法规来从外部克服企业招聘时发生的统计性歧视与市场失灵,对于市场中已经存在的性别偏见加以外力的纠正[23]。第五,完善生育福利政策,为职业女性提供良好的生育环境,让有生育意愿的女性能够实现自主生育,也能从客观上提高生育率。最后,要充分发挥工会的监督与引导作用,实现家庭、市场、政府、社会的四重合力纠正劳动力市场中的性别不平等。

[参 考 文 献]

[1]日经中文网.日本男女平等程度差在哪儿?[EB/OL]. [2021-04-01].https://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/44282202104-01-09-39-48.html.

[2]日经中文网.日本的公务员(5)女性次官、局长仅占4.4%[EB/OL].[2021-06-11].https://cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/44954-2021-06-11-05-01-01.html.

[3]日经中文网.日本职场女性自杀人数2020年增加近3成[EB/OL]. [2021-11-02]. https://cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/46545-2021-11-02-13-35-54.html.

[4]日本経済新聞.男女平等指数、日本は120位 政治·経済で遅れ[EB/OL]. [2021-03-31]. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR310F20R30C21A3000000/.

[5]王肖婧.劳动力市场的性别收入不平等及女性贫困——一个人力资本和社会资本理论的双重视角[J].财经问题研究,2018(3):123-129.

[6]宇南山卓.女性の労働市場·家計内分配と未婚化[EB/OL]. [2021-10-21].https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j048.pdf.

[7]藤田孝典.貧困クライシス 國民総「最底辺」社会[M].東京:毎日新聞出版,2017:78-80.

[8]NHK「女性の貧困」取材班.女性たちの貧困[M].東京:幻冬舎,2014:前言2-7.

[9] 李小云,张瑶.贫困女性化与女性贫困化:实证基础与理论悖论[J].妇女研究论丛,2020(1):5-16.

[10]山口一男.女性の労働力参加と出生率の真の関係について:OECD 諸国の分析[EB/OL]. [2021-10-19].https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/05j036.pdf.

[11]编写组.全球人口增势放缓 各国生育率反差很大[J]. 社会观察,2008(8):19-21.

[12]曾铮. 人口结构失衡困扰日本[N].人民日报,2011-11-03.

[13]张乃丽,刘俊丽. 日本女性就业与经济增长的相关性研究[J]. 日本学刊,2015(3):120-139.

[14]加里·S·贝克尔.歧视经济学[M].于占杰,译. 北京:商务印书馆,2014:44-61.

[15]加里·S·贝克尔.家庭论[M].王献生,王宇,译. 北京:商务印书馆,2005:41-66.

[16]加里·S·贝克尔.人力资本[M].3版.陈耿宣,译. 北京:机械工业出版社,2016:16-19+241-149+286-190.

[17]SA ROSN. An Equilibrium Search-Matching Model of Discrimination[J].European Economic Review,1997,41(8):1589-1613.

[18]EDMUND S PHELPS. The Statistical Theory of Racism and Sexism[J].American Economic Review,1972,62(4):659-661.

[19]张建立.日本年轻人缘何压力山大——从日本终身雇佣制的瓦解说起[J]. 人民论坛,2020(5):126-127.

[20]藤田孝典.贫困危机:日本“最底层”社会[M].胡建君,译.上海:上海文化出版社,2020:79.

[21]唐向红.日本女性就业状况的变化及其原因分析[J]. 现代日本经济,2011(5):64-71.

[22]新华社.日:虽有法令保护,女性就业仍难[N]. 新华每日电讯,2003-06-14.

[23]卢萍,代春柳.日本促进女性就业的经验对我国的借鉴[J].东北亚论坛,2009,18(4):99-106.

[责任编辑 王雅坤]

Abstract: Under the impact of COVID19, the number of Japanese women who committed suicide in the workplace rose sharply in 2020. This phenomenon is obviously contrary to the socalled “active women” policy promoted by the Japanese government in recent years. In addition, Japan ranked 120th out of 156 countries in the 2021 Global Gender Gap Report, which is in sharp contrast with its status as a developed country. Is there a serious problem of gender discrimination in Japanese society? This paper focuses on Japans labour market and conducts empirical analysis by using the database of “Japan Household Panel Survey (JHPS)” by Keio University. On this basis, combined with qualitative analysis, it is concluded that there is a serious problem of gender discrimination. This discrimination is mainly reflected in three forms: traditional model of gender division of labor in the family, the weakness of female human capital accumulation, and the wage difference caused by statistical discrimination. Moreover, these three forms of gender discrimination interweave and promote each other, forming the intergenerational transmission of discrimination.

Key words: Japan; female employment; gender inequality; labor market; family division of labor