闽南侨乡古村落文化景观的保护与设计研究

2021-02-07陈晶

陈晶

摘 要: 侨乡是联系海外华侨与故土家园的情感纽带,对侨乡传统村落的文化景观进行深入探究,有利于传承和保护侨乡文化遗产,以华侨的乡愁乡情铸牢中华民族共同体意识。文章从乡村振兴的视角出发,在分析晋江梧林古村文化景观的现状和发展问题的基础上,从加强传统建筑设计、优化村落街巷空间、保护村落整体格局、促进梧林乡村振兴等四个方面提出古村落文化景观的设计策略及途径,为推动福建古村落发展和乡村振兴提供参考借鉴。

关键词:闽南侨乡;古村落;文化景观;梧林

中图分类号:J59 文献标识码:A

基金项目:本文为福建师范大学协和学院教育教学改革研究项目“‘校企合作’模式下环境设计专业《装饰材料与构造》课程体系的改革与创新”研究成果(项目编号:JG20190103)。

中国传统村落保护研究基本始于2003年“中国历史文化名村”的评选,近年来针对古村落的相关研究文章逐渐增多。尽管学术界对其的关注度越来越高,但其中关于侨乡古村落的研究文献却寥寥无几。侨乡是联系海外华侨与故土家园的情感纽带,对侨乡传统村落的文化景观进行深入探究,不仅有利于传承和保护侨乡文化遗产,以华侨的乡愁乡情铸牢中华民族共同体意识,而且有利于筑巢引凤,吸引更多人才返乡创业,促进侨乡乡村振兴。位于福建晋江的梧林古村落拥有数百年历史,蕴含丰富的闽南文化、华侨文化、宗族文化等人文景观元素,在社会发展进程中多种文化不断交流交融,逐渐形成独树一帜的闽南侨乡景观特色,极具保护和研究价值。

近年来,城市化的迅猛发展导致一些传统古村落逐渐被破坏和取代。[1]50笔者通过调查发现,梧林古村落由于缺乏统一的规划建设和科学的保护指导,各类现代建筑及新式住宅层出不穷,村落的人文景观和整体风貌遭受到严重的影响。本文以晋江梧林古村为例,探究其在文化景观保护与传承过程中所遇到的问题,并针对村落整体环境提出相关的保护策略,以引导福建侨乡特色古村落健康持续发展。

一、梧林古村的文化景观现状分析

梧林古村位于福建省晋江市新塘街道,初成于明洪武年间,距今约有600多年的历史。2016年梧林社区被列入第四批中国传统村落名录。据统计,目前梧林古村落共有548户居民,户籍人口约1800人,海外侨胞15000多人,素有“十户九侨”的说法,是名副其实的侨乡。

清末民国时期,梧林村旅居海外的华侨陆续回乡并出资建造了大量精美的宅第,随着村庄规模不断扩大,建筑风格也逐步多元。現今,梧林村仍保留着完整的华侨建筑群。在这个面积不足一平方千米的小村落里汇聚了近百座晚清以来的特色民居,其中包括58幢本土特色的闽南官式红砖古大厝、11幢富有异国情调的古罗马式或哥特式洋楼、12幢独具南洋风味中西合璧的番仔楼以及几十幢现代石构建筑,这些风格迥异的古大厝不仅展现了侨乡村落的独特风貌和艺术韵味,不同时期不同类型的建筑也清晰地勾勒出闽南传统民居的空间演变特征和建筑特点。

梧林村的古建筑群体现出一种晋江式“外洋内中”的特性,形成了别具一格的华侨文化景观特色,见证并诉说着近代闽南华人华侨浓厚的家国情怀,堪称闽南华侨历史博物馆。就梧林古村的文化景观现状来看,呈现出以下三个特点:

(一)风水格局天人合一

与大多数中国传统村落一样,梧林古村的选址蕴藏着传统的风水哲学思想,但总体上呈现出相对自由的形式。村落地势西北高而东南低,素有“三脚筐”之称,其东南部的梧垵溪抱村流过,是传统的“腰带水”的形式,展现出“负阴抱阳、背山面水”的风水格局,反映了闽南地区人们在村落选址上对风水格局、建筑空间、文化审美等方面的重视。同时,民居建筑大都面向风水塘的方向,风水林、风水塘存续至今,充分体现了人与自然和谐相处、“天人合一”的传统人居理念。

梧林古村落保留了闽南地区典型的街巷格局,平面布局上呈现出以祠堂为中心的辐射式发展形态。村落中民居院落之间的边界,自然形成街巷交叉的基本形态。村落西侧以一条干道通向石鼓山北侧,其他小巷与之相交,形成了梧林古村的道路体系。村落内部空间以血缘关系为基础,以宗祠、观音寺、公妈厅为聚落中心,以此逐渐向外扩展,体现出宗教礼制影响下典型的村落空间特征。而村落内部复杂交错的街道和小巷,则反映了其聚落空间格局的内向性。建筑形制以轴线控制与院落功能相结合,形成了有序的内部空间结构,体现了中国传统的“礼制”观念,展现了梧林古村以蔡氏宗亲宗族为核心来共同生活的聚居格局及其血缘伦理关系。

(二)建筑风貌中西合璧

据统计,梧林古村落有136处传统民居,大部分建于19世纪中叶,其中以闽南红砖官式大厝、哥特式建筑、古罗马建筑及中西合璧民居为主,风格多样并生动展现了中西文化的交流交融,是闽南侨乡文化的物质载体和历史见证。[2]42一幢幢造型各异的闽南古厝、番仔楼、洋楼,让梧林古村充满了异域风情,也展现了一幕幕海外华侨艰辛创业、反哺故乡的历史画卷。

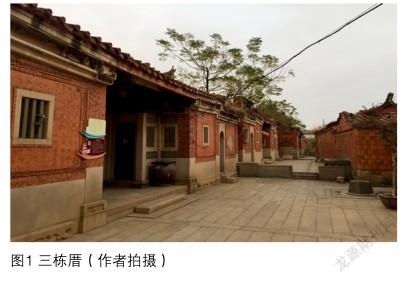

由旅菲侨胞蔡咸晒三兄弟合建的“三栋厝”,是梧林村现存典型的闽南官式传统民居,三栋厝始建于19世纪末,占地1200平方米,坐东看西呈一字排开,左侧为二进三开间,右侧为二进五开间,中间为二进五开间带楼亭的建筑。红砖白石、绿瓦燕尾,厝前宽敞的石埕,四周以矮墙围合,厝间以门庭通行,勾勒出一幅极具闽南气息的民居画卷。三幢大厝相继建设于不同年代,也见证了蔡氏兄弟海外创业的艰辛历程(图1)。

建成于1938年的西班牙哥特式建筑风格的“侨批馆”,也叫顺意楼。是旅菲华侨蔡顺意当年为了方便同胞从海外寄回侨汇和信件而建造的银信局大楼。所谓“侨批”,即早年华侨从海外寄回家乡的信件。因闽南方言中的“信”读音同“批”,通常侨胞在信中会附上一些现钱或汇款,也因此被称为“番批”“银信”。但侨批馆刚建成还未开张时,便遭遇抗战爆发,时局剧变使得侨汇中断,于是蔡顺意便慷慨地把此幢建筑借给乡民兴办学堂,发展教育,故而“侨批馆”也被乡民们亲切地称为“旧学堂”。

“侨批馆”为两进三开间,外观通体红砖的西班牙哥特式洋楼。不同于闽南民居中轴对称的建筑布局,侨批馆采用的是左右各异、形式多样的平面格局,高耸的尖顶、尖形拱门和窗户,修长的束柱等元素无不体现了浓郁的哥特式风格。建筑顶层还设有不规则式的空中泳池,不仅体现了梧林人对生活的惬意追求,也反映出梧林古村文化的多元与包容。如今,侨批馆恢复了它原本的功能,内部被改造成为侨批展览厅,一封封“信款合一”的跨国家书,描述着一百多年以来海外华侨与国内亲人的经济往来和情感故事,成为了展示闽南侨文化的重要窗口。

独具古罗马建筑特征的“朝东楼”是梧林古村首座钢筋混凝土洋房,为旅居菲律宾华侨蔡朝东的住所。“朝东楼”始建于1930年,占地700余平方米。外部被钢筋混凝土墙包围,内部保持着闽南传统大厝的空间结构。主楼位于西南方向,属于二进四开间的格局,共两层半。其东面双层楼房与主楼对望,屋顶建六角凉亭。北面筑门楼形成大围院,门楼以罗马科林斯廊柱、山花、铁艺、穹形屋顶装饰,充满异域风情(图2)。

梧林村的“番仔楼”别具一格,属于中西合璧的闽南特色民居建筑。这些小洋房是由早年下南洋谋生的华人华侨回国后所建。相比梧林古村的其他类型建筑,“番仔楼”的面积普遍较小,但构造十分精巧。其建筑材料大多直接从南洋运来,集中展示了大量罗马建筑雕花工艺和借柱造廊技术。这些形态各异的欧式洋楼和精美的西方雕刻艺术,无疑是研究闽南华侨建筑营造技艺的“活化石”(图3)。

值得注意的是,梧林古村的这些民居上仍然保留了许多较为完整的建筑装饰,如闽南地区特色的石雕、木雕、砖雕、灰塑、剪瓷雕和交趾陶等工艺。它们或为充满吉祥寓意的花鸟鱼虫,或为展现忠孝仁义的楹联字画。这些用于装饰建筑的精美雕刻,不仅体现了民间工匠精湛的技艺,同时也蕴含着主人对生活的美好祈愿,表达了先辈对子孙后代的告诫和寄托。例如,1953年由旅菲华侨蔡怀翻兄弟归国合建的番仔楼,当属梧林村中用建筑装饰工艺表达吉祥寓意最为集中的洋楼。该建筑屋顶的山花用闽南传统剪瓷雕工艺装饰,一对开屏腾飞的绿孔雀环绕在盛开的牡丹丛中,寓意花开富贵。下方的横匾用红色瓷片剪黏出“胸怀祖国”四个圆润饱满的大字。建筑主体的外立面砖墙上,至今仍清晰的镌刻着“抗美援朝,保家卫国”“劳动增产”“军民团结”“世界和平”等字眼,屋檐下的水车堵上也布满了用灰塑或剪瓷雕工艺制作而成的各类寓意吉祥的花鸟鱼虫,这些装饰的细节不仅体现了蔡氏兄弟美好的理想追求和深厚的爱国情怀,同时也是海外华侨心系祖国的重要见证。

(三)多元文化兼容并蓄

梧林社区因其悠久的历史和多元的文化而底蕴深厚。梧林古村落群是闽南典型的华侨文化村落,辉煌的“海上丝绸之路”历史记忆刻画在梧林每个华侨建筑之中。在地成形的闽南文化、以梧林人“走南洋”返乡寻厝为核心的华侨文化、以梧林蔡氏家族的起源和兴衰为核心的宗族文化等,三者兼容并蓄、交相辉映,编织成梧林古村独树一帜的多元文化。

梧林村民至今仍然完好地保留着丰富多彩、独具特色的闽南民间习俗,诸如在农历正月初四的接神日,有进香乞炉、乞炉许愿、佛祖巡境等仪式活动;在中秋佳节,有烧塔仔的习俗;南音戏、大成戏、古村落花灯巡演等这些具有民间特色的技艺代代相传,并随着梧林古村的历史演进而不断延续了下来。[3]30有意思的是,每年除夕中午必须喝的特色美食“地瓜汤”,被乡民们称之为“梧林汤”,在梧林人看来,只有喝这顿忆苦思甜汤,才能算圆满地过年。

由于出国的华人华侨人数众多,梧林村民依托侨乡特色开展着丰富多样、文化多元的生产生活,如华侨早年从海外带回来的照相机、西洋钟表、煤油灯等洋货,都是侨乡村落活态化文化景观的生动体现。它们承载着历代梧林村民的情感和记忆,展现了梧林传统村落独特的文化内涵。

二、梧林古村在发展过程中出现的问题

近年来,随着梧林村经济的不断发展以及村落人口的剧增,村民们为满足居住的需求而不断扩建、改建的新建筑缺乏合理的规划控制,村内交通线路杂乱无序,环境改变的同时带来的污染现象等一系列问题都严重影响了古村落原有的整体风貌。尚未成熟的古村落保护机制,加上村民薄弱的文物保护意识,以及现代化生活方式的冲击,使得梧林古村的特色正在逐步消失。

(一)建筑遗存年久失修

梧林村的传统建筑遗存历经百年风雨,许多民居因年久失修而显得残破不堪。轻者瓦面破损残缺、院落杂草丛生;重则结构开裂变形、墙体歪斜、濒临坍塌。究其原因,一方面,因村民早期缺乏文化遗产保护意识而将房屋随意出租,导致部分具有历史传统风貌的建筑出现损坏现象。另一方面,由于大多华侨建筑的产权所有者遍布在世界各地,相关部门与业主无法及时有效地联系和沟通,以致于在对一些传统建筑的保护及修复问题上难以達成一致,加剧了传统建筑保护与开发的难度。这都对梧林村民的居住体验、村落整体风貌产生了极大的影响。

(二)区域特征日渐消逝

城镇化建设的进程带动了梧林村的社会经济发展,但也不可避免地让诸多缺乏针对性的规划与建设方式被简单照搬到梧林乡村建设中,大同小异的规划方略与设计手法使原本丰富多彩的梧林村落空间与风貌出现同质化的现象,甚至产生一些消极影响。村落内出现了诸如梧林古溪污染严重、内部道路交通不完善、基础公共设施欠缺的现象,同时还存在诸多新建建筑体量过大,新旧建筑尺度不协调而严重影响村落风貌的问题。梧林古村落独特的地域风貌在“复制粘贴”式的乡村规划中逐步褪色,在漫长的历史发展中不断积淀成型形成的村落古韵与艺术内涵正日渐消逝。

(三)传统民俗难以延续

随着村村通建设地推进,开放式的村落空间格局、现代化的思维方式和居住理念不断冲击着这个历史厚重的小村落,新的生活方式对梧林年轻一代的村民们产生了深远的影响,年轻人对古村落的传统文化缺乏充分的理解和认同,传统的民间习俗渐渐失去传承者,代表着传统模式的梧林民间故事、民俗仪式慢慢消失殆尽。传统民俗活动的传承出现断层,加之村里人口的不断增长,新建的民居不断挤占传统民俗的活动空间,社区群体活动空间大大缩减,社区居民各自生活,缺少交流,传统的民俗文化失去了原本的物质载体,难以延续。此外,在市场化的冲击下,古村落原有的宁静及淳朴正逐渐消失。[4]39

三、梧林古村文化景观设计的策略与途径

传统村落是一个集自然、文化、经济于一体的复合的生态系统,在党的十九大提出实施乡村振兴战略的背景下,如何保护好乡村的自然环境和人文风貌,真正做到“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,是实现乡村振兴的重要保障。针对侨乡梧林古村的发展现状和地域特征,笔者基于文化景观的视角从以下四个方面提出设计策略与保护途径。

(一)以侨文化为着力点,加强村落传统建筑设计

乡村振兴关键在于弘扬本土文化,而梧林村大量精美的传统建筑遗存,是最能体现侨乡特色的一道亮丽风景线。针对梧林村落文化景观的提升,首要的途径是以侨乡文化为着力点,加强传统建筑的设计和修缮。

首先,根据梧林古村的文化历史背景对区域内建筑物进行保护归类,可将其分为保护类、修缮类、翻建类、改善类等四种。其次,在保持原有侨乡古村落建筑特征的前提下,通过对其所承载的历史文化、蕴含的艺术美学价值进行分析,将传统建筑的细节构件与装饰部件进行适当的焕新和改造,古为今用。同时,为满足现代梧林居民的生活及村落文旅发展的需要,配备现代化厨卫设施以改善居住条件,使其适应现代化的生活方式,提高居民生活质量。再次,对于翻建类的建筑,在保留闽南红砖建筑文化传统的基础上,可以适当融入侨文化元素,以彰显梧林侨乡古村落的差异性、独特性。在建筑墙体的保护与修缮上,要秉承原始古村落风貌,统一建筑肌理,遵循选材本土化的原则,采取新技术、新工艺并结合具体的功能要求,选用玻璃、钢、红砖贴面等材料与工艺,以适应居民现代化的功能需求。

(二)与文旅产业相结合,优化村落街巷空间设计

推动传统村落文化旅游,是实现乡村振兴的重要抓手。为更好地适应梧林村文旅开发的需求,应进一步优化村落街巷空间的整体形象。一方面,对沿街立面进行优化整治,在保留梧林街巷传统风貌的基础上,延续其侨乡历史结构特征,可提取闽南红砖、燕尾脊等传统元素及侨文化元素,对沿街的外立面进行重新修缮与粉刷,复原梧林古村的风貌,使整体街巷空间在色彩、风格、材质等方面达到和谐统一。在街巷空间的改造中着重借助各建筑外立面水平方向的重复与简单变化,提升梧林传统街巷肌理的完整性和连续性,并通过街边广场、座椅、花园的建设,为居民和游客提供更好的休闲和交往场域,增强街巷空间活跃度,维持村落空间结构的稳定。另一方面,以服务和便利游客为原则,合理增设公共设施。结合梧林特色建立统一的地方标识形象,设置具有地方特色的照明设施和导向系统,合理规划商业宣传及广告招牌的定位,提高村落视觉形象与传统建筑的协调统一。

(三)延续传统村落风水,保护梧林古村整体格局

在科学评估、合理规划的基础上,对梧林古村进行功能分区,对旅游发展区域、居民生活区域、文娱休闲区域进行片区化管理和划定,形成合理的古村落空间界限,奠定和谐的村落发展格局。首先,基于对梧林古村文化景观的整体把控,应对梧林古村落的庙宇、宗祠、中式古厝、哥特式建筑、番仔楼等重要空间形态的地理节点进行标记和固定,加强村落重点空间形态节点的保护,以保留侨乡原味。其次,要划定绿植景观区域,涵养水土,提升整体村貌自然景观,创造人文景观和自然景观交相辉映的格局,延续村落风水格局。另外,为了弥补村落空间序列短板,还应加强对梧林宗祠、戏台、侨批馆等纪念性景观的修复和完善,铸牢村民的历史记忆和族群情感。

(四)统筹保护活态传承,促进侨乡梧林乡村振兴

在梧林古村落文化景观的保护和设计中,不仅需要保留好侨乡文化的外在文化标签,而且要充分满足梧林村民的内在居住功能,做到统筹保护和可持续发展相协调,促进梧林乡村振兴。

其一,改善居民的人居环境,是梧林村文化景观设计中不可或缺的重要步骤。传统民居建筑应充分利用新技术、新工艺,积极解决采光、防潮、防火、排水等影响人居体验的问题,如整修老化电路、加装天井、扩窗通风等,在焕发其历史光辉的同时满足现代人生活居住的环境要求。与此同时,对于常年无人居住的华侨住宅,可引入市场资金、专业运作的方式,在保留原有侨风、侨韵的前提下进行文旅产业运作和发展,促进侨乡古村落乡村振兴。此外,还需提升村落街巷的交通功能。尽可能保留现有街巷空间,对重型机械、货车进行管制,定时进行人车分流,以保护传统街巷风貌,提升古村落交通管理水平。

其二,保护和传承梧林古村的文化及民俗活动,对提升村落文化景观具有重要意义。借助建筑、戲剧、民俗、民艺等传统文化元素,将梧林的人文历史与群众文化消费需求相结合,开发梧林传统村落的特色文创产品、艺文教育课程,常态化组织浸没式戏剧演出、研学活动,定期开展梧林古村创作采风摄影等活动,传承和保护好梧林特色,推动梧林非物质文化遗产的活态传承。

结 语

梧林古村落的文化景观是人与自然环境共同作用和互动的产物,是梧林历史文化拟人化的自然面貌所显示的文化性体现。从乡村振兴的视角出发,通过探究提升梧林古村落文化景观的策略与途径,以达到保护与传承其传统风貌与格局的目的,是一种具有创新性的优秀传统遗产保护思路,有利于促进古村落文化景观的保护性发展,延续与传承其传统的风貌格局,从而促进侨乡古村落发展,实现乡村振兴。

参考文献:

[1]黄利剑.浅析福建古村落保护工作与旅游开发[J].武夷学院学报,2021(01).

[2]苏志明.梧林古村落的特色建筑[J].建筑,2018(17).

[3]张志森,许艺娜.晋江市新塘梧林社区营造路径探析——基于台湾社区营造经验分析[J].台湾农业探索,2017(05).

[4]胡启明.美丽乡村建设中的文化保护与传承研究[J].智能城市,2018(17).

(责任编辑:林步艳)