资质过剩感对知识型员工越轨创新的影响

——有调节的中介模型

2021-02-06王雯童

周 霞,王雯童

(华南理工大学工商管理学院,广东广州 510641)

1 研究背景

在全面深入实施创新驱动发展战略的新时代背景下,专利日益取代传统的生产要素,成为国家重要的战略性资源和国际竞争力的核心要素,拥有专利才能攀升至全球产业链和价值链的高端。专利密集型产业作为专利产业化的关键载体,创新成为其发展的“第一动力”,是提升核心竞争力的决定性力量。创新驱动实质上是人才驱动,专利密集型企业之间的竞争归根结底是人才的竞争,知识型员工(Knowledge staff)成为专利密集型企业创新升级的关键性力量,指具备知识创造、利用、分享以及增值能力的高素质员工[1],往往具有自主性,不喜欢被掌控或规划,且十分注重成长机会,对未来发展有主动的思考。当发现目前的组织成长与自己的成长速度不一致时,他们不再被动接受任务和工作环境,而是采取积极态度主动开展创新活动。因此,当组织传统的文化规范、流程化的管理以及僵化的层级结构等阻碍了创意的实施,知识型员工将隐瞒甚至违反上级领导坚持创新,即产生越轨创新现象。能否对知识型员工的创新行为进行有效管理在一定程度上决定了专利密集型企业能否转型升级,继而诱发员工越轨创新的因素开始成为组织管理者关注的热点问题。

目前国内学者对于越轨创新的研究相对较少,主要从个体、领导、组织三个层面探讨了越轨创新的前因变量,例如,游戏动态性[2]、创造力[3]、前摄型人格[4]、建设性变革责任感[5]、个性化契约[6]、变革型领导[7]和差序式领导[8]等会激发员工的越轨创新行为。鉴于知识型员工通常具备较高的学历和资质,甚至高出职业要求和范围,容易产生资质过剩感,然而仅有极少数学者探讨并检验员工个体感知层面对越轨创新的作用机制和边界条件,本研究期望解决两个问题:其一,究竟资质过剩感对知识型员工的越轨创新会产生怎样的影响?并且是通过什么中介机制来传递?其二,该中介机制是否在不同的组织环境下反映出不同的作用规律?根据社会认知理论,自我效能是影响自我调节的一个关键变量,那么资质过剩感是否会通过创新自我效能的中介作用,进而影响越轨创新呢?根据自我决定理论和结构紧张理论,为满足心理需要和调整情绪状态,员工会因感知到组织创新氛围水平而做出相应的反应,那么组织创新氛围感知是否会调节资质过剩感与创新自我效能之间的关系?是否会调节创新自我效能的中介作用?因此,本研究将构建一个有调节的中介模型揭示资质过剩感对越轨创新行为的影响路径和边界条件,以期为合理引导员工越轨创新行为提供理论依据和实践指导。

2 理论基础与研究假设

2.1 越轨创新

越轨创新(Bootlegging)融合了“越轨”和“创新”两个截然不同的概念,创新是产生社会环境认为有利用价值的新颖产品、服务或技术的行为[9],是支持性工作环境中一种符合规范的行为[10];越轨是偏离或违反一定社会规范期望的行为,其结果为反社会或亲社会的,而非创造性的[10]。

现有研究关于越轨创新的理解主要分为两种,其一,Augsdorfer[11]等提出越轨创新表现为员工主动开展有益于组织的创新活动,但是该行为偏离正规的工作要求,没有正式获得组织支持且通常不为上级领导所知,该定义被Criscuolo 等[12]继续沿用;其二,Mainemelis[10]等提出越轨创新是员工在上级领导下达停止开发创意命令时依然利用一些工作时间或者组织资源进行创新的行为,而这种不合规范的坚持可能是隐秘的,也可能是公开的。以上两种定义各有侧重,其区别体现在前者为隐瞒组织、私下进行创新,后者为违背上级领导下发的禁止命令,坚持进行创新。结合两种定义得出,越轨创新是一种不顾违背社会规范期望、以增进组织利益为导向自发进行创新的行为。

2.2 资质过剩感与越轨创新

资质过剩(Overqualification)来源于未充分就业(Underemployment)这一概念,属于它的一个子维度[13]。资质过剩分为客观和主观两个层面,其中客观资质过剩是指个体实际上具备超出工作岗位基本要求或需求的学历水平、知识技能与工作经验等[14-15],属于客观存在的事实;而主观资质过剩反映个体感知到自身拥有过剩的工作资质或者发挥新的工作技能的机会有限的一种程度,即当个体认为自身拥有超出当前工作要求的学历水平、工作经验或知识技能时,便产生资质过剩感[16](Perceived overqualification),属于主观评估的范畴,是一种对个体-环境不匹配现象的心理感受。鉴于主观评估更频繁的应用于组织行为学研究领域,无论员工对工作的感知是否准确,他们都倾向在此基础上做出行为反应。研究表明客观的资质过剩与主观的资质过剩之间显著正相关[17],因此本研究将聚焦于主观的资质过剩感。

根据Bandura[18]的社会认知理论(Social recognition theory),个人、环境和行为三个因素相互独立,但又相互作用,从而相互影响,构成了一个动态作用系统,其中个人的认知水平可以影响其行为反应。感到资质过剩的员工往往认为自身价值高于其他一般员工,产生一定的优越感,对待工作任务亦是高度自信,但这种高水平的自我认知使其感觉个人资质与工作不匹配,工作期望未被满足,产生矛盾、沮丧或不满的情绪。因此,为了降低资质过剩感激发的心理落差感,知识型员工很有可能冒险采取某种有违常规或不符合规范但有益于组织的行为[19],例如越轨创新,并将此看作一种自我防御措施。鉴于创新成果未知、创意上报受到流程化管理的限制,知识型员工倾向略过刻板的中间审核环节,试图利用过剩的才能、潜力和时间,秘密自主进行越轨创新[20]。他们通过尝试挑战性任务、增加工作内容的难度和复杂度来匹配资质过剩,满足自我实现的需求,并渴望借助“意外的创新成果”获取组织更多的关注和认同,甚至提升自己在组织中的地位[21]。王朝晖[22]基于悖论视角证实资质过剩感对员工越轨创新的显著正向影响;而褚福磊等[23-24]分别从自我评价、组织社会化视角证实资质过剩感对员工亲组织不道德行为、主动性行为具有显著正向影响。亲组织不道德行为、主动性行为与越轨创新三者均具有自发性且以提升组织利益为导向,其中亲组织不道德行为与越轨创新皆为违反规范的越轨行为。基于上述分析,本研究提出如下假设:

假设1:资质过剩感正向影响越轨创新。

2.3 创新自我效能的中介作用

Tierney 等[25]在整合Bandura 的自我效能定义(Self-efficacy)基础上,提出创新自我效能(Creative self-efficacy)反映个体对于自身有能力取得创新性成果的信念程度。基于自我调节视角的社会认知理论,本研究认为资质过剩感的员工将通过感知到的差异转化为工作中的自信心来调节自己的认知以实现自我。创新自我效能的形成涉及三种类型的评估:其一是分析任务需求;其二是评估资源的可获取性和执行任务受到的限制;其三是判断产生特定绩效的原因[25]。首先,在分析任务需求时,资质过剩感的员工通常认为自己的任务简单且容易满足职责要求。然而他们更期待实现自我,在工作中发挥自己的才能和潜力,由此推断资历过剩感的知识型员工有信心去挑战更复杂的创新任务。其次,资质过剩感的员工认为自身有充足的资源且受到较少约束条件(如工作要求和工作负荷),容易做出角色外行为。最后,当资质过剩感的员工出色地完成超出职责要求和范围的任务,并得到更多组织上的认可和鼓励时,他们通常把这种特殊绩效归因于自身能力。基于上述的三个过程的分析,本研究提出如下假设:

假设2:资质过剩感正向影响创新自我效能。

社会认知理论强调,自我效能具备调节和控制行为的功能,是行为的决定性因素。创新自我效能对知识型员工成功开展创新活动尤为重要,并且容易激发其产生主动性创新行为。而当创意面临受到社会规范的限制或被上级领导否决的风险时,创新自我效能高的员工认为自身有能力战胜困难,坚持推进创新,即越轨创新行为,期待证明创意的价值性以得到组织认可,并且在此过程中创新自我效能也将随之得到强化与提高。王弘钰等[26]论证创新自我效能对越轨创新行为具有正向影响;王朝晖[21]基于认知反应路径提出资质过剩感通过创造自我效能对员工自我报告的创造力产生正向影响;Zhang等[27]以销售人员为研究样本论证资质过剩感通过角色宽自我效能对员工的主动性行为产生正向影响。创造力与越轨创新皆聚焦于产生创新思想,主动性行为与越轨创新均体现员工的自发性。基于上述分析,本研究提出如下假设:

假设3:创新自我效能正向影响越轨创新。

假设4:创新自我效能在资质过剩感与越轨创新的关系中起中介作用,即资质过剩感通过增强创新自我效能,进而促进越轨创新行为。

2.4 组织创新氛围感知的调节作用

组织创新氛围感知反映了员工对组织环境的创新支持水平的主观感知程度,其中创新支持要素主要体现在同事支持、领导支持和组织支持三个方面[28]。自我决定理论(Self-determination theory)强调个体的三种心理需要,胜任需要、归属需要和自主需要[29]。其一,如果组织崇尚创新变革,领导是创新典范并赏识有创新精神的员工,资质过剩感的员工会在自身与组织环境的交互作用中积极发挥知识和技能,以满足胜任需要。其二,如果同事之间相互支持协助,愿意分享彼此的创新方法和技术,给予员工一种从属于其他个体和团体的安全感,将满足其归属需要。其三,如果组织为员工的创新构想提供丰厚的奖励,则员工会感受到成就效能,将参与创新活动的外在动机加以高度地整合和内化,进一步转换为内在动机,以满足自主需要。创新动机的能量取决于心理需要的满足程度,以上三种需要会提高员工对创新成功的心理预期,激励其更积极自信地评价自身的创新能力,进而提升创新自我效能。

另一方面,创新活动伴随着较高的失败风险,创新氛围浓厚的组织会宽容对待员工的创新失败,倡导从错误中学习,致使员工创新心理成本降低,坦然面对创新失败的风险,形成创新行为是安全、值得的心理感知。此时在资质过剩感的驱动下,员工更加坚信自身有能力并乐意开展创新活动。相反,根据自我决定理论,外在动机利用不当也会削弱内在动机。如果员工感知到的组织创新氛围较弱,则一旦创新遭遇挫折或失败,将面临被上级领导训斥责骂、降职降薪,甚至成为裁员首选对象等风险。即使其拥有过高的工作资质,也会因创新成本和创新风险反复考量斟酌,对自身创新能力作出保守评估,从而降低创新自我效能。因此,本研究提出如下假设:

假设5:组织创新氛围感知正向调节资质过剩感与创新自我效能之间的关系,即资质过剩感与创新自我效能之间的正向关系在高水平组织创新氛围感知时要比在低水平组织创新氛围感知时更强。

员工所感受到的心理创新环境是其行为产生的重要原因,强烈的组织创新氛围将促使资质过剩感的员工产生创新动机,激发其利用自身优势诞生优质的创意。根据Merton 的结构紧张理论(Structural strain theory),如若创意受到阻碍甚至无法实施时,他们会产生结构性紧张,为了缓解这种情绪并达到目标,他们很有可能采取违规手段深耕于创新,即做出越轨创新行为,坚持践行创新想法[10]。

结合前文假设4 和假设5 两个假设,员工创新自我效能可能在资质过剩感与越轨创新之间扮演中介角色,组织创新氛围感知可能在资质过剩感与创新自我效能之间扮演调节角色。本文进一步构建包含组织创新氛围感知和创新自我效能的被调节的中介模型,推测组织创新氛围感知不但能够调节资质过剩感与创新自我效能之间的关系,还可以调节资质过剩感通过创新自我效能影响越轨创新的间接作用。具体而言,员工感知到的组织创新氛围水平越高,资质过剩感通过创新自我效能对越轨创新的影响就越强。综上,本研究提出如下假设:

假设6:组织创新氛围感知正向调节创新自我效能在资质过剩感与越轨创新之间的中介作用,即中介作用在高水平组织创新氛围感知时要比在低水平组织创新氛围感知时更强。

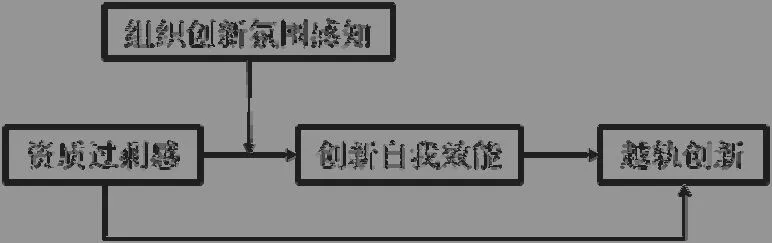

综上,理论模型如图1 所示。

图1 资质过剩感与越轨创新之间的理论模型

3 研究设计

3.1 研究样本

本研究采用问卷调查法收集知识型员工的相关数据。结合知识型员工高学历、高技术和高素质等特点,考虑样本的可得性,本研究从广东地区某“双一流”高校的MBA、EMBA 课程班校友录中筛选就职于高技术制造业、高技术服务业等专利密集型企业的学员,再从中随机抽取作为研究对象。调研者在向其阐明调查目的且保证数据结果仅供本次学术研究后,通过网络问卷和纸质问卷两种方式发放给学员填写或让其将问卷下发给所在企业的员工进行填写。同时为了降低潜在的共同方法偏差,本研究选取两个不同的时间段完成数据采集,两个阶段前后间隔4 个月。第一阶段涉及的变量有资质过剩感和组织创新氛围感知和人口统计学变量,共发放450 份问卷,回收419 份问卷,过滤无效和数据缺失样本后,获得有效问卷398 份,有效回收率为88.4%。第二阶段涉及的变量有创新自我效能和越轨创新,再次向第一阶段有效问卷的398名调查对象发放问卷,回收386 份问卷,过滤无效和数据缺失样本后,获得有效问卷357 份,有效回收率为89.7%。

根据最终有效问卷的样本,性别方面,男性样本占59.1%,女性样本占40.9%;年龄方面,25 岁及以下占2.8%,26~30 岁占27.5%,31~35 岁占35.8%,36~40 岁占29.1%,41 岁及以上占4.8%;学历方面,大专及以下占17.1%,本科占56.6%,硕士及以上占26.3%;职务层级方面,低层知识型员工占78.7%,中层知识型员工占13.5%,高层知识型员工占7.8%;工作年限方面,1 年以下占0.6%,1~3 年占9.2%,3~5 年占21.9%,5~10 年占31.4%,10 年以上占36.9%。

3.2 研究工具

本研究借鉴以往研究中多次使用的成熟量表,并对其中的英文量表实行翻译-回译,以保证测量工具的可信度和准确度。量表皆选择Likert 五点评分法,评分从“1 分”至“5 分”分别表示“完全不符合”至“完全符合”。

(1)资质过剩感量表来自Maynard 等人[14]的研究,由单维度9 题项构成,例如“我的工作所需的学历水平低于我现在的学历”,“我的一些工作技能在目前工作岗位上用不上”等。在本研究中该量表的Cronbach's 值为0.872,信度较高。

(2)创新自我效能量表来自Carmeli[30]等人的研究,由单维度8 题项构成,例如“我将能够以创造性的方式实现为自己设定的大多数目标”,“面对困难的任务时,我相信我会创造性地完成任务”等。在本研究中该量表的Cronbach's 值为0.932,信度较高。

(3)越轨创新量表来自Criscuolo 等人[12]的研究,由单维度5 题项构成,例如“我能基于工作计划灵活地安排工作任务,从而挖掘新的、潜在的、有价值的商业机会”,“除了组织分配的任务外,我的工作计划让我没有更多的实践去做其他的工作”等。在本研究中该量表的Cronbach's 值为0.830,信度较高。

(4)组织创新氛围感知来自刘云等人[28]的研究,由三维度15 题项构成。例如“工作中我的同事们相互支持和协助”,“我的主管鼓励下属提案以改善生产或服务”,“公司倡导进行新的尝试,从错误中学习”等。本研究中该量表的Cronbach's 值为0.936,信度较高。

考虑到人口统计学变量会影响员工越轨创新等行为,本研究选择性别、年龄、学历、职务层级和工作年限5 个因素作为控制变量。

4 结果分析

4.1 验证性因素分析与共同方法偏差检验

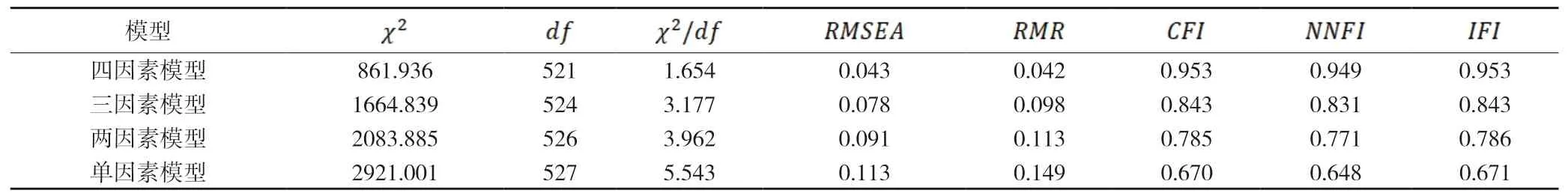

本研究利用AMOS 25.0 软件进行验证性因素分析,检验资质过剩感、创新自我效能、越轨创新和组织创新氛围感知四者的区分效度。如表1 所示,四因素模型的各项拟合指标均达到建议的临界标准,明显优于三因素、两因素和单因素模型的拟合效果,说明四个变量间的区分效度较高。

考虑到潜在的共同方法偏差会对结论产生影响,本研究利用Harman 单因素检验法对所有题项进行因子分析,总共提取7 个因子,其中第一个因子的方差解释率为31.32%,未超过40%,说明单一因素不能解释绝大部分变异,因此本研究在很大程度上控制了共同方法偏差对结论的影响。

表1 研究变量构念区分性的验证性因素分析结果()

表1 研究变量构念区分性的验证性因素分析结果()

注:1)四因素模型:“资质过剩感”“创新自我效能”“越轨创新”和“组织创新氛围感知”;2)三因素模型:“资质过剩感”“创新自我效能+组织创新氛围感知”和“越轨创新”;3)两因素模型:“资质过剩感”“创新自我效能+组织创新氛围感知+越轨创新”;4)单因素模型:“资质过剩感+创新自我效能+组织创新氛围感知+越轨创新”。

4.2 描述性统计与相关性分析

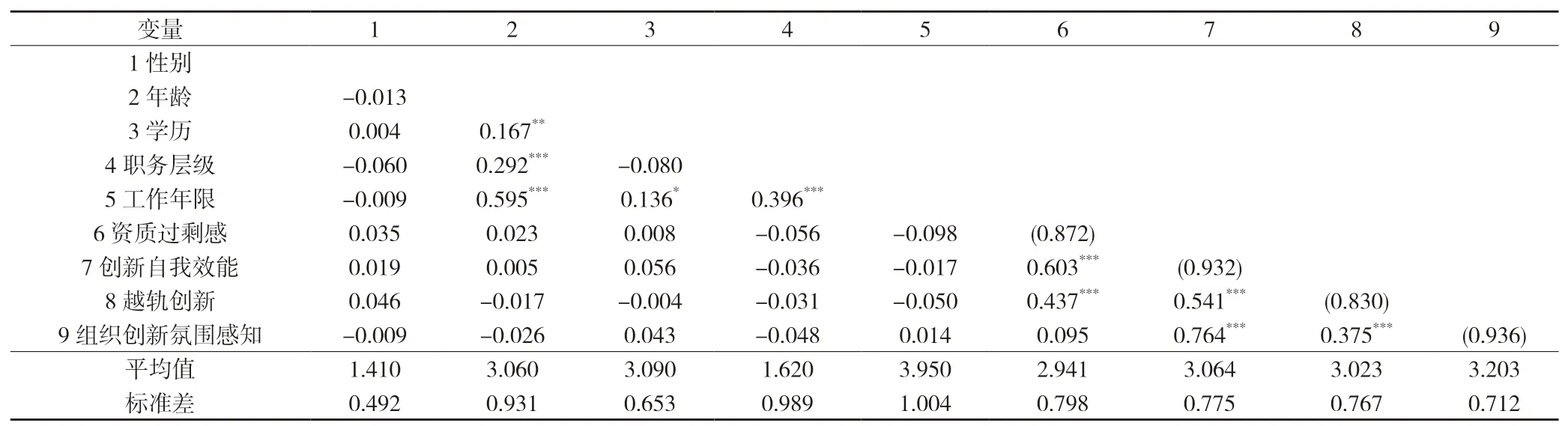

各变量之间的Pearson 相关系数及其平均值、标准差和内部一致性系数(Cronbach's α)如图2 所示,其中资质过剩感分别与创新自我效能(r=0.603,P<0.001)、越轨创新(r=0.437,P<0.001)具有显著的正相关关系。同时,创新自我效能分别与越轨创新(r=0.541,P<0.001)、组织创新氛围感知(r=0.764,P<0.001)具有显著的正相关关系。

表2 研究变量的描述性统计与相关性分析统计结果()

表2 研究变量的描述性统计与相关性分析统计结果()

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001(双尾),对角线括号内结果为Cronbach's α。

4.3 假设检验

4.3.1 中介效应检验

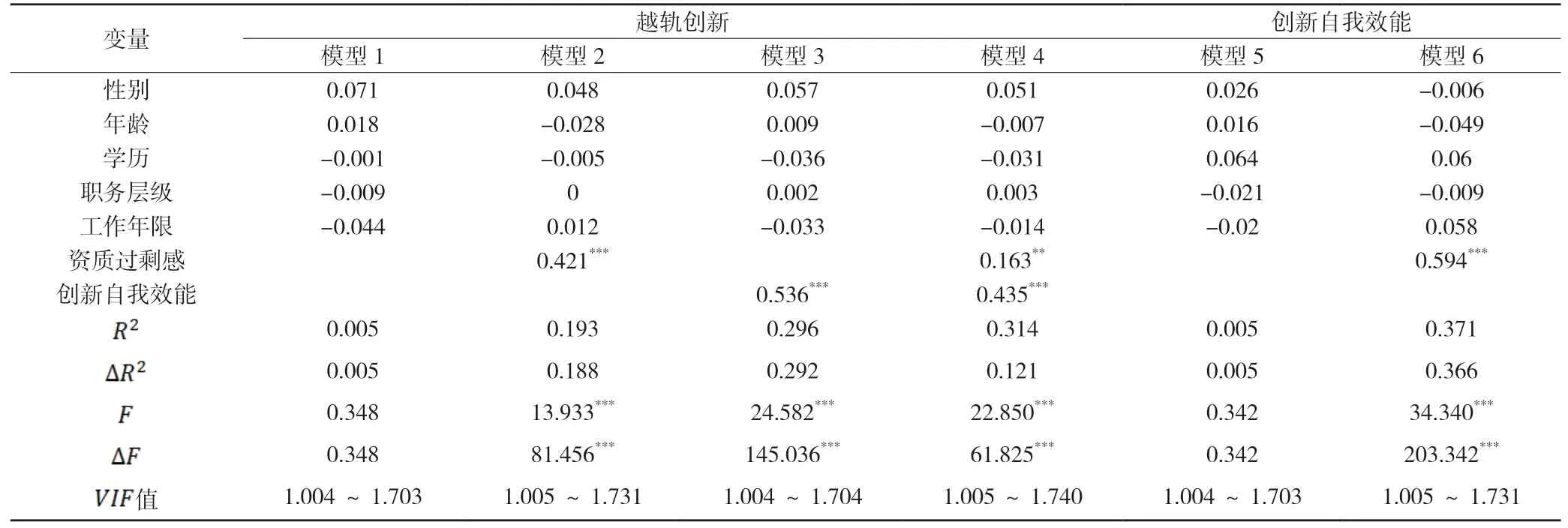

本研究根据温忠麟等学者提出的观点,借助层次回归分析检验直接效应和中介效应,具体结果如表3 所示,各模型的VIF 值均小于2,说明变量间不具有明显的共线性。根据模型2,资质过剩感对知识型员工的越轨创新行为具有显著的正向影响(β=0.421,P <0.001),假设1 成立。根据模型6,资质过剩感对知识型员工的创新自我效能具有显著的正向影响(β=0.594,P <0.001),假设2 成立。根据模型3,创新自我效能对知识型员工的越轨创新行为具有显著的正向影响(β=0.536,P <0.001),假设3 成立。

根据模型4,当把资质过剩感和创新自我效能同时对越轨创新回归时,资质过剩感对知识型员工的越轨创新的显著正向影响减弱(β=0.163,P <0.01),模型2 和模型4 两次回归资质过剩感对越轨创新的系数差β-β′=0.421-0.163=0.258,其数值恰好为0.594×0.435=0.258,而创新自我效能对知识型员工的越轨创新仍然有显著的正向影响(β=0.435,P <0.001),因此中介效应成立且部分中介效应值为25.8%。同时,本研究借助SPSS 的PROCESS V3.0 插件,利用Bootstrap 法(样本数为5 000)进一步验证中介效应模型,结果表明资质过剩感与越轨创新之间通过创新自我效能的间接效应显著(effect=0.258=β-β′,BootSE=0.037,BootLLCI=0.191,BootULCI=0.334,95%置信区间不含0),因此假设4 成立。

表3 创新自我效能中介作用的层级回归分析结果

4.3.2 调节效应检验

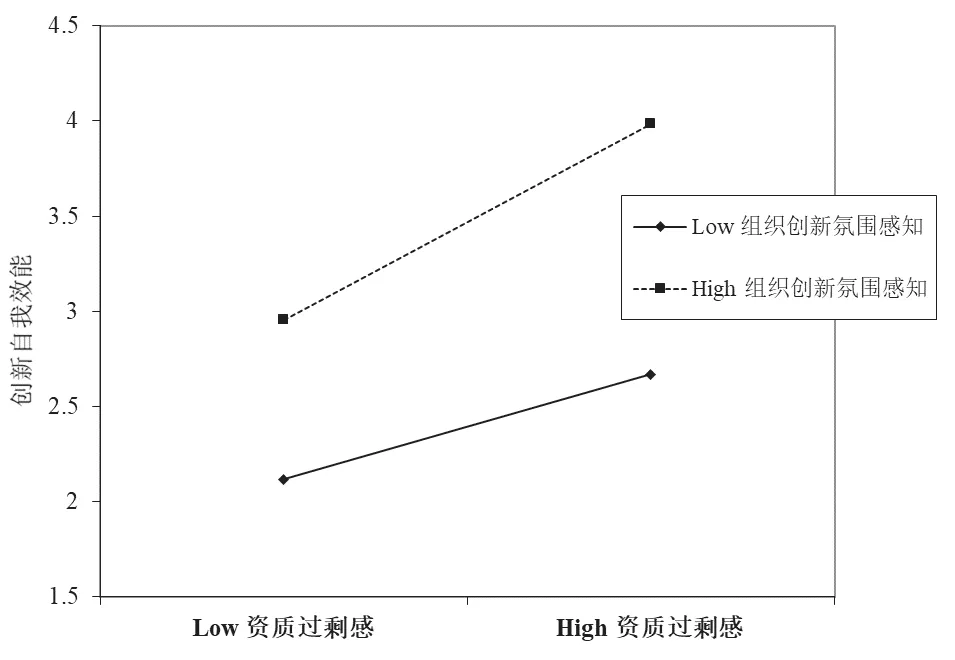

本研究再次借助层次回归分析分四步检验组织创新氛围感知的调节效应,为避免回归方程中变量之间产生多重共线性,先对自变量和调节变量做标准化处理,再进行层次回归分析。具体结果如表4所示,各模型的VIF 值均小于2,说明变量之间不具有明显的共线性。根据模型4 所示,资质过剩感与组织创新氛围感知的交互项对知识型员工的创新自我效能具有显著的正向影响(β=120,P <0.001),调节效应成立。同时,图2 显示高水平组织创新氛围感知的创新自我效能回归线相比于低水平的回归线更加陡峭,即对于高水平组织创新氛围感知的知识型员工来说,资质过剩感对其越轨创新的影响更强。并且,资质过剩感在相同程度时,高水平组织创新氛围感知的知识型员工会比相应低水平的知识型员工感受到更强烈的创新自我效能,因此假设5成立。

表4 组织创新氛围感知调节作用的层级回归分析结果

图2 组织创新氛围感知对资质过剩感与创新自我效能之间关系的调节作用示意图

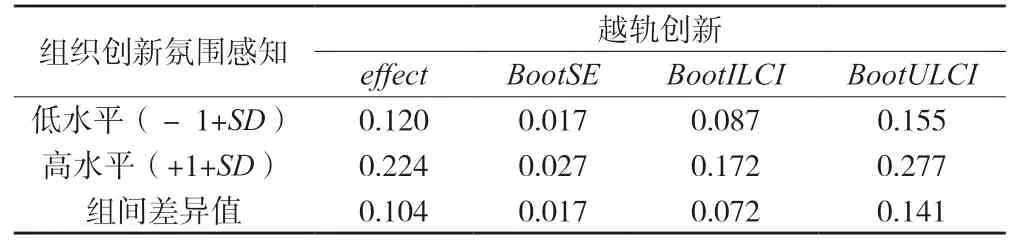

4.3.3 被调节的中介效应检验

本研究再次借助PROCESS 插件,利用Bootstrap法(样本数为5 000)检验被调节的中介效应模型,依照均值(变量标准化处理后均值为1)加减一个标准差划分高水平和低水平组织创新氛围感知,结果如表5 所示。在低水平组织创新氛围感知时,“资质过剩感→创新自我效能→越轨创新”之间的间接效应显著(effect=0.120,BootSE=0.017,BootILCI=0.087,BootULCI=0.155,95%置信区间不含0),在高水平组织创新氛围感知时,间接效应仍显著(effect=0.224,BootSE=0.027,BootILCI=0.172,BootULCI=0.277,95%置信区间不含0)。与此同时,其组间差异值也达到了显著性水平(effect=0.104,BootSE=0.017,BootILCI=0.072,BootULCI=0.141,95%置信区间不含0),说明组织创新氛围感知对创新自我效能在资质过剩感与知识型员工越轨创新之间的中介效应具有显著的调节作用,即假设6 成立。

表5 Bootstrap 在调节变量不同水平上的中介效应及其95%置信区间

5 结论与启示

5.1 研究结论与理论贡献

结合上文分析,本研究提出的6 个研究假设均得到验证,其结论有如下三个方面的理论贡献:

第一,资质过剩感对越轨创新具有显著的正向影响。虽然已有学者[22]论证了二者之间的影响作用,但相关研究成果的数量仅为极少数,且基于悖论视角切入。本研究不但通过实证分析再次验证了以往结论,而且转换为社会认知理论视角切入,补充了关于资质过剩感如何激发知识型员工越轨创新行为的理论依据。

第二,创新自我效能在资质过剩感与越轨创新之间起部分中介作用,即资质过剩感会通过促进创新自我效能,间接对越轨创新产生积极作用。既有研究指出资质过剩感通过创新自我效能和角色宽度自我效能分别影响创造力和主动性行为[21,27],而本研究将角色宽度自我效能转换为知识型员工所需的创新自我效能,将创造力和主动性行为拓展至新颖却仍处于研究起步阶段的越轨创新领域,进一步揭示出知识型员工为了充分利用其资质,凭借有能力开展创新活动的信心,容易做出违背社会规范期望的越轨创新行为。这不仅支持和延伸了社会认知理论基于自我调节视角的推断,更重要的是打开了资质过剩感对知识型员工越轨创新的影响路径“黑箱”,为后续研究奠定基础。

第三,组织创新氛围感知不仅正向调节资质过剩感与创新自我效能之间的关系,还正向调节资质过剩感通过创新自我效能对越轨创新的间接作用。具体而言,知识型员工感知到的组织创新氛围水平越高,资质过剩感与创新自我效能的正向关系就越强,创新自我效能在资质过剩感与越轨创新之间的中介效应就越强。组织创新氛围感知是员工开展创新的心理环境,既有研究已指出组织创新氛围感知是激发越轨创新的前因变量,而本研究选择将其作为调节变量,结论有效阐明了关于资质过剩感影响创新自我效能、越轨创新的外在约束条件。并且本研究基于刘云等的成果从同事、主管、组织支持的角度定义测量组织创新氛围感知,通过其发挥的调节作用响应了自我决定理论关于基本心理需要的相关推论,对于自我决定理论本身的发展具有一定的贡献。

5.2 研究启示

本研究为知识型员工的创新管理实践提供借鉴意义,具体体现如下:

第一,资质过剩感是驱动知识型员工做出越轨创新行为的关键因素。管理者应经常留意可能产生资质过剩感的员工,如若发现首先要理解他们的心理感知,即使其做出越轨创新行为,管理者也要秉承温和态度,避免采取过激和强硬手段,然后为其提供施展才能的机会与平台,布置挑战性的创新型任务,让其在挑战中获得新鲜感以及完成高难度任务时的成就感,从而引导其以正式途径光明正大地进行创新,这样既能增大组织获得创新利益的可能性,又能控制越轨创新的产生及引发的不确定性风险。

第二,资质过剩感也是增强知识型员工创新自我效能的动力条件。在实际选拔人才的过程中,管理者或招聘者对于明显资质过剩的求职者经常表现出犹豫,因为他们有高离职率、低工作满意度的倾向。但是资质过剩感的知识型员工往往拥有高水平的创新自我效能,进而凭借其过剩的潜力和角色外的胜任感发起主动性创新行为。因此,当组织发现求职知识型员工相对于职位要求明显资质过剩时,可以把创新精神作为一个选拔标准,并且选择有意愿在“小池塘里做大鱼”的求职者。同时,组织也应该恰当地引导和激励这类员工,使其高效地完成本职工作,还可以顺便开发和利用其过剩的才能与创新自我效能,使其自发地为组织做出贡献。

第三,创新自我效能也是驱动知识型员工做出越轨创新行为的关键因素。创新自我效能是知识型员工创意诞生的必要条件之一,创新自我效能高的知识型员工会为自己设定更高的目标,更主动地追求创新。而一旦创意遭遇瓶颈甚至无法继续实施时,其容易转而采取非正式的途径,做出越轨创新行为。因此,管理者可以通过捕捉判断员工对自身创新能力的心理评估水平,有效地推测其行为趋势。当发生越轨创新时,管理者需要评估此行为结果能否对组织产生价值,从而制定合理的应对机制。

第四,当资质过剩感的员工感受到浓厚的组织创新氛围时,其推测自身拥有更多的空间去自由发挥潜能,即使创新失败也会被宽容理解,这种心里安全感促使其产生更高的创新自我效能,同时不可避免地增加了越轨创新的发生频率。在这种组织环境下,大多数资质过剩感的知识型员工实施越轨创新不只是简单出于谋取物质奖励的目的,更多的是期望利用创新成果提升组织利益,从而获得领导或同事的认可与欣赏。资源匮乏的组织可以尝试利用这个心理背景,通过营造强烈的组织创新氛围来增强资质过剩感员工的创新自我效能,激发其做出与组织发展方向相同的越轨创新行为,最终实现提高组织创新绩效的目标。

综上所述,组织应该理性和宽容对待越轨创新行为。虽然越轨创新是有违组织整体战略且降低组织管理绩效的创新行为,但实际上该行为并没有占用过多的组织资源,且一旦取得“意外的创新成果”将产生“低投入、高收益”的回报。面对越轨创新这把风险与收益并存的“双刃剑”,一方面,管理者可以积极保留其给组织带来的创新回报,无需一味抵制,但也要避免盲目推崇。越轨创新的发生实际反映了组织本身规矩的流程化管理阻碍了员工创造变革的机会,所以组织也需反省自身的传统职能是否过于闭塞,并营造自由开放的组织创新氛围,在工作时间之外提供内部交流和外部学习的机会,让员工接触新颖的领域,挖掘其创新潜能。组织还应制定有效的创新激励政策,完善对创新失败的容错机制,激发员工创新的积极性。

5.3 不足与未来研究方向

本研究尚存如下局限:第一,只探讨了个体因素对越轨创新的影响,并未涉及领导层面和组织层面因素。未来在越轨创新前因变量、中介变量和调节变量选取上还可以向更高层面延伸,嵌入跨层次研究思想。第二,只探讨了越轨创新的影响因素,并未对其影响结果进行深入探究。未来研究可进一步发掘越轨创新行为促发的结果。第三,样本主要来源于广东地区的知识型员工,未来可以进一步扩充样本范围和类型,提高研究结论的适用性。第四,本研究选用的成熟量表大部分来源于西方学者的研究成果,虽然通过了各项检验,但是鉴于中国文化情境和西方的相差甚远,可能会影响研究结论的普适性,未来可以开发基于中国文化背景的量表。