基于EKV 评价框架的企业技术创新主体地位研究

——以贵州省为例

2021-02-06张彦红

张彦红,钟 君

(1.贵州省科学技术情报研究所,贵州贵阳 550001;2.兴义民族师范学院,贵州兴义 562400)

创新是企业发展的源动力,是构建现代产业技术体系的根本路径,也是强化科技服务国民经济主战场的根本力量;强化企业技术创新主体地位、充分发挥企业在技术创新体系中的主力作用,是我国科技创新改革40 年发展历程的重要启示之一。学术界关于企业技术创新主体有诸多争论,存在“企业是技术创新主体”和“企业尚未成为技术创新主体”的逻辑矛盾[1],矛盾实质是对企业技术创新能力强弱的判断,因此,“企业技术创新主体地位”和“企业技术创新能力”是企业技术创新相互依存、密不可分的两个方面,对企业技术创新主体地位进行科学、客观的评价具有重要的现实意义和指导意义。

1 理论框架

学术界关于企业技术创新研究归纳起来可以分为要素观、过程观和绩效观3 种研究分支[2-7],各分支均有特定的理论假设和理论缺陷,但是将企业技术创新视为从技术创意到技术成果商业价值实现的过程观仍是目前主流观点。

技术创新主体地位是指在技术创新思想萌芽、技术要素整合和技术成果市场化过程中占据主导地位和发挥核心作用的利益主体[8]。OECD 提出国家创新系统(NIS)[9],国家创新系统是由企业、高校、科研院所和中介服务机构等诸多创新利益相关者相互作用构成的创新网络[10],企业是NIS 核心主体;企业技术创新的效率和能力是影响NIS 核心竞争力重要因素,也决定了企业较其他技术创新参与者在NIS 中的相对地位,因此NIS 是评价企业技术创新的系统研究视角[11]。

本论文基于NIS 视角,将要素观、过程观和绩效观整合研究,关注企业技术创新过程中技术要素和非技术要素的协同和良性反馈,重视企业技术创新投入和产出的绩效,形成NIS 视角下企业技术创新过程模型(见图1)。

图1 NIS 视角企业技术创新过程模型

前端是企业技术创新起源,强调企业创新思想的重要性,企业基于利润最大化的考量,对未来技术和市场进行前瞻性预判,寻求对产品和服务以问题为导向的优化提升路径,是企业产生创新性思想的原因。

中端是企业技术创新核心,企业激发NIS 中高校、科研院所和中介服务机构等创新参与者活力,并对自身制度、管理、文化和资金进行优化,整合技术创新要素能力是企业技术创新能力的重要体现,凸显企业技术创新在NIS 中的主体地位;多样化知识学习和积累是企业技术创新重要基础[12-13],企业通过创新知识、市场知识和管理知识等多样化知识的运用将技术成果推向商业化和市场化。

后端是企业技术创新的价值,企业能够将创新思想、技术可能性与市场商业化成功结合,是企业区别于其他技术创新参与者的独特专长[14];企业技术创新绩效是企业技术创新经济价值和社会价值的实现,摒弃将技术研发成果本身和科研直接产物作为企业技术创新绩效的传统观点[15];创新绩效是企业进行技术创新的根本动力,企业技术创新绩效越高,则企业技术创新能力越强[16]。

NIS 视角企业技术创新过程模型中,中段通过创新要素整合和多样化知识的学习,对前端创新思想不断进行修正;后端通过市场和商业价值的反馈对中端的创新路径进行优化和调整,并以最终经济价值和社会价值的实现刺激前端技术创新思想不断成熟和深化。

2 评价指标体系

目前对企业技术创新主体和创新能力评价的相关研究,存在以下不足:一是以定性研究为主,讨论企业成为技术创新主体的原因和企业是否已经成为技术创新主体;二是定量分析中以国家层面居多,且多是横截面数据,缺少时间序列数据的测算和推演论证;三是多见特定行业或者产业的实证研究,少见将全部企业作为整体的实证评价;四是技术创新理论和指标的选取关联不强,评价指标体系理论支撑不足。

通过NIS视角企业技术创新过程模型可以看出,企业技术创新主体地位以企业技术创新能力为基础,通过创新学习和创新知识积累,整合技术创新要素,将创新思想向经济价值和社会价值转化和溢出,涵盖了企业创新要素的整合能力、企业创新知识再造力以及企业创新价值的市场化能力,三者相互协同,缺一不可,创新要素整合能力-创新知识再造力-创新价值实现力形成了企业技术创新主体地位的EKV 分析评价框架。

在具体指标选取上,首先根据EKV 分析评价框架收集相关指标,再根据层次分析法和德尔菲法进行遴选,按照可比性、可取性和连续性的原则,最终确定由13 项定量正向指标构建贵州省企业技术创新主体地位评价指标体系(见表1),数据采集时间为2006—2018 年,指标数据均来源于《中国科技统计年鉴》《贵州统计年鉴》《贵州科技统计年鉴》和《工业企业科技活动统计年鉴》等公开权威渠道。

先按照评价标准对各项指标进行标准化处理,消除量纲的影响,其中二级指数值取100%为其上限值;再结合各级指标权重采用综合指数法最终生成企业技术创新主体地位评价指数(Technological Innovation status index of Enterprise,简称TSI 指数),TSI 指数是企业技术创新主体地位的综合反映,是对企业技术创新能力的系统评价,TSI 指数的变化态势由企业技术创新能力决定。

选取2018 年各项评价指标的全国水平作为固定评价标准,评价结果既可以对贵州省TSI 指数各项评价指标开展纵向对比研究,又能分析各项评价指标较2018 年全国水平的实现程度。在指标权重的确定上,时间序列数据不宜采用主成分分析法等客观方法赋值,因此采用德尔菲法对各项指标权重赋值,根据专家的打分和反馈,最终按等分原则确定各项指标权重(见表1)。

表1 贵州省企业技术创新主体地位评价指标体系、权重及评价标准

3 贵州省企业TSI 指数测算结果及分析

3.1 贵州省企业TSI 指数总体评价

2006—2018 年贵州省企业技术创新主体地位评价指数呈现上升态势(见图2),TSI 指数由2006年的58.35% 提高到2018 年的80.54%,提升了22.19 个百分点,2018 年贵州省企业技术创新能力达到全国水平的80.54%。

从贵州省TSI 指数年度变化上看,受国际金融危机影响,2008 年贵州省TSI 指数急剧下降,而后在政府应对金融危机系列扶持政策叠加影响下,2010 年贵州省TSI 指数快速提升到78.45%;2011 年和2013 年贵州省TSI 指数均出现大幅下降,尤其是2013 年下降到金融危机以来的新低;2014 年以后,贵州省TSI 指数缓慢提升,变化趋势呈现一条斜向上的直线。

“十一五”以来,贵州省企业技术创新能力不断提升,企业技术创新主体地位趋于强化,政府出台的促进企业技术创新各项政策行之有效,技术创新对于企业高质量发展影响日益增强并不断深化;作为西部省份,贵州省企业技术创新能力与全国水平的差距不断缩小,“十一五”以来贵州省企业技术创新能力与全国水平的差距由41.65%缩小到19.46%。

图2 2006—2018 年贵州省企业TSI 指数变化趋势

3.2 贵州省企业创新要素整合力指数分析

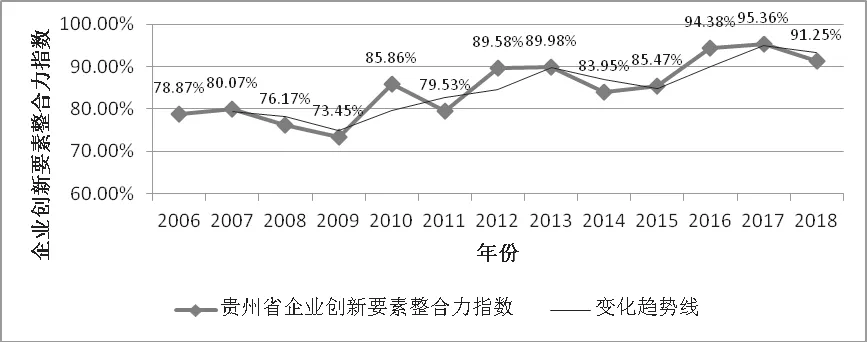

“十一五”以来,贵州省企业创新要素整合力总体水平较高(见图3),企业创新要素整合力指数由2006 年的84.35%提高到2018 年的96.08%,企业创新要素整合力与全国水平的差距由15.65%缩小到3.92%。

2006—2018 年,贵州省企业R&D 人员增长了6.9 倍,占全省R&D 人员比重由51.14%提高到59.17%,全社会R&D 经费中企业资金增长了7.98 倍,企业资金占全社会R&D 经费支出比重达到74.79%;企业资金占全社会R&D 经费比重超过70%,企业R&D 人员占全社会R&D 人员比重达到60%左右,表明贵州省企业在全社会研发投入中占据绝对主体地位,同时企业R&D 人员和R&D 经费的大幅增长,显示出企业对于技术创新的强烈意愿。

2006—2018 年,贵州省企业技术市场交易额由0.28 亿元上升到147.75 亿元,占全省技术市场交易额比重由52.83%提高到86.2%,企业职务发明专利授权量占全社会职务发明专利授权量的比重达到74.5%,表明企业是高等院校和科研院所技术创新成果转化的绝对主力,是NIS 中技术创新成果市场化的实现者。

图3 2006—2018 年贵州省企业创新要素整合力指数变化趋势

3.3 贵州省企业创新知识再造力指数分析

“十一五”以来,贵州省企业创新知识再造力大幅提高(见图4),企业创新知识再造力指数由2006 年的40.98%上升到2018 年的80.50%,企业创新知识再造力与全国水平的差距由59.02%缩小到19.5%。

2006—2018 年,贵州省企业R&D 经费投入强度由0.59%增长到0.79%,而有R&D 活动的企业所占比重却由26.48%下降到16.86%,说明企业技术创新资源日趋集中,一部分快速崛起的科技型领军企业成为技术创新资源的高地,初步形成企业技术创新的“马太效应”[17];企业基础研究和应用研究经费占R&D 经费的比重由0.09%快速提升到7.41%,企业技术消化吸收经费与引进技术经费比重由2.41%大幅提高到66.67%,表明贵州省企业高度重视技术创新的自主性和原创性,技术创新深度和内涵不断拓展。

专利的申请量是企业创新学习积累的结果。2006—2018 年,贵州省企业发明专利申请量由209件增长到2 611 件,每万名企业R&D 人员发明专利申请量由380.62 件提升到692.83 件,企业发明专利申请的绝对量和人均发明专利申请的相对量均有大幅提高,表明企业研发人员创新学习效率在不断提升,企业作为技术创新主体的潜力和实力彰显。

图4 2006—2018 年贵州省企业创新知识再造力指数变化趋势

3.4 贵州省企业创新价值实现力指数分析

创新价值实现是判断企业技术创新是否成功的唯一标准,也是企业成为技术创新主体的重要标志[18]。“十一五”以来,贵州省企业创新价值实现力总体水平较低(见图5),企业创新价值实现力指数由2006 年的55.51%提高到2018 年的65.04%,企业创新价值实现力与全国水平的差距由44.49%缩小到34.96%。

技术创新具有显著的正向外溢效应,创新链和产业链深度融合可促使产业结构升级。2006—2018年,贵州省高技术企业平均利润由535.84 万元增长到1 271.25 万元,增长了2.37 倍;高技术产业利润总额由9.27 亿元增长到61.91 亿元,增长了6.68 倍,表明贵州省高技术产业规模迅速扩大,企业技术创新助推高质量发展和产业结构调整效果显著。

在技术创新的经济价值上,2006—2018 年,贵州省企业新产品销售收入由171.24 亿元增长到746.99 亿元,企业单位资产利润率由3.45%提高到5.73%,表明贵州省企业技术创新成果市场化取得了较大成功。

图5 2006—2018 年贵州省企业创新价值实现力指数变化趋势

4 各指标贡献率和敏感度分析

贡献率分析可以找出推动贵州省TSI 指数增长的重要指标,敏感度分析可以找出引起贵州省TSI指数变动的关键指标,本论文测算了2014—2018 年贵州省EKV 评价框架各指标的贡献率和敏感度,测算结果见表2。

4.1 各指标贡献率分析

在EKV 层面上,企业创新知识再造力是推动贵州省企业技术创新能力提升的重要来源;其次是创新要素整合力指标,其贡献率达到9.76%;创新价值实现力的贡献率为负值,是贵州省TSI 指数的制约指标。

在具体指标层面上,企业技术消化吸收经费与引进技术经费比重(K4)的贡献率最高,达到64.82%,其次是企业基础研究和应用研究经费占R&D 经费的比重(K3),贡献率为30.93%;全省技术市场成交合同金额中企业所占比重(E4)、有R&D 活动的企业所占比重(K1)、企业R&D 经费投入强度(K2)的贡献率均超过5%,是贵州省TSI指数提升的重要推动指标;此外,存在4 个阻碍指标需要高度关注,职务发明专利授权量中企业所占比重(E3)、企业每万名R&D 人员发明专利申请量(K5)、高技术企业平均利润(V1)、高技术产业利润总额占主营业务收入的比重(V3)的贡献率分别为-0.15%、-5.99%、-9.09%和-9.63%。

总体来看,贵州省企业技术创新主体地位主要体现在企业创新知识再造力上,创新价值实现力是影响贵州省TSI 指数的制约因素;在具体指标上,主要体现在企业R&D 投入、技术市场交易、消化吸收经费等方面。

表2 2014—2018 年各评价指标的贡献率和敏感度

4.2 各指标敏感度分析

在EKV 层面上,创新要素整合力的敏感度达到3.07,是提升贵州省企业技术创新能力的关键因素;其次是创新知识再造力敏感度为0.38,该指标的变化引起TSI 指数变动的幅度较小;创新价值实现力的敏感度是负值,属于非敏感因素。

在具体指标层面上,全社会R&D 经费支出中企业资金所占比重(E2)的敏感度最高,达到5.69,其次是企业单位资产利润率(V4),敏感度为5.42;全社会R&D 人员中企业所占比重(E1)、全省技术市场成交合同金额中企业所占比重(E4)、企业R&D 经费投入强度(K2)和企业新产品销售收入占主营业务收入的比重(V2)的敏感度均超过1,属于提升贵州省TSI 指数的重要敏感因素;职务发明专利授权量中企业所占比重(E3)、企业每万名R&D 人员发明专利申请量(K5)、高技术企业平均利润(V1)、高技术产业利润总额占主营业务收入比重(V3)的敏感度为负值,均属于非敏感指标。

总体来看,巩固贵州省企业技术创新主体地位,需要高度重视企业创新要素整合力;在具体指标上,企业R&D 投入、利润率、新产品销售收入等指标是提升贵州省企业技术创新能力的关键敏感因素。

5 政策启示

结合各项指标贡献率和敏感度,提出以下几点政策建议:

(1)运用大数据、“互联网+”、智能制造等新技术优化和重构企业技术创新过程,强化企业研发人员技术创新知识、创新规律和创新工具的学习积累[19];鼓励引导科技型领军企业、高新技术企业、大型国有企业开展基础研究和应用研究,提高企业基础研究和应用研究经费在研发经费中比例,探索对企业开展基础研究和应用研究给予长期稳定支持;针对中小企业技术创新灵活性特点,构建普适性的企业技术创新支撑政策体系。

(2)高度重视企业引进技术的消化吸收再创新,探索设置企业技术引进经费和消化吸收再创新经费的最低比例,建立以企业为主体、高校科研院所为支撑、中介服务机构参与的技术消化吸收再创新体系;鼓励企业联合高校科研院所开展引进重大技术的“二次创新”,推动“二次创新”技术成果向中小企业转移转化;引导中小企业联合引进技术、创新成果共享,提高中小企业在技术创新链上的配套协作能力。

(3)提升企业技术创新成果市场化和商业化能力,打通科技成果转移转化通道,构建面向市场、政产学研协同、开放高效的科技成果转化机制和模式;引导企业与高校、科研院所、社会团体以产学研合作形式建立新型研发机构,打造集技术研发、中试熟化、成果转化、企业孵化和技术服务等功能于一体的政产学研用协同创新平台;探索通过政府采购管理促进企业原创性技术成果的进一步市场化。