山东省农业科技园区的发展历程、分布特点及经验启示

2021-02-06张春英吴永常陈学渊

鱼 坤,吴 圣,张春英,吴永常,陈学渊

(1.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081;2.农业农村部规划设计研究院,北京 100026)

农业科技园区是20 世纪90 年代我国农业现代化建设中为适应农业农村经济发展需求而涌现出来的一种新生事物[1],对推动我国农业科技创新、促进科技成果转化、引领现代农业发展等起到巨大的支撑和推动作用。农业科技园区建设带有一定的宏观战略和使命,是中央推进我国农业高质量发展的一项重要政策。自2012 年以来,中央一号文件先后9 次对农业科技园区相关工作提出要求。2018 年,习近平在建三江国家农业科技园区考察时曾指出:“农业要振兴,就要插上科技的翅膀,就要靠优秀的人才、先进的设备、与产业发展相适应的园区”。自20 世纪末以来,我国农业科技园区先后经历了萌芽起步阶段,快速发展阶段、调整发展阶段和全面发展阶段;随着农业供给侧结构性改革、创新驱动发展战略和乡村振兴战略的提出,2017 年以来农业科技园区发展已经进入提质升级阶段[2]。目前,我国构建了层次分明、类型多样的农业科技园区体系。截至2019 年底,我国拥有国家农业高新技术产业示范区4 家,国家农业科技园区271 家,省级农业科技园区1 000 多家。

2017 年,中央一号文件提出“提升农业科技园区建设水平”的意见,提升园区建设质量,促进园区提质升级,成为各级别各类型农业科技园区下一阶段的主要任务,也是目前农业科技园区研究工作的重要内容。根据《国家农业科技园区发展规划(2018—2025)》(以下简称“《规划》”),我国农业科技园区存在着新产业和新业态的集聚效应不够、建设水平参差不齐、区域布局有待进一步优化、组织领导和业务指导有待加强、园区缺乏支撑政策等问题。《规划》提出了深化体制改革、加快优质科教资源集聚、优化创新创业环境、促进差异化发展等意见,以期实现园区的创新高地作用。

改革开放以来,随着中央的放权让利,地方政府在各方面的努力创新探索,形成了我国几十年来经济高速增长最重要的动力源泉[3-4]。鼓励地方努力创新探索,将许多良好经验、模式通过总结提升,向社会进行推广,是提升我国农业科技园区建设水平的一条路径,也已成为我国渐进式改革的一个重要模式。我国地域广泛,农业类型多样,资源禀赋差异巨大,如何建设农业科技园区没有现成的标准答案,很大程度依赖于地方的创新探索。自2012 年以来,各省级政府在国家农业科技园区建设中参与性增强,而且随着省级农业科技园区和省级农高区的建设,省级政府在园区建设中展现出更多的主动性,对农业科技园区建设努力创新探索,形成了许多良好的经验和模式。本文将农业科技园区建设的先行者——山东省作为切入点展开研究,结合农业科技园区的具体问题,探索新时期如何提高农业科技园区建设水平。

本文选择山东省作为研究对象,主要基于以下原因:一是山东省是我国最早建立农业科技园区的省份,是地方政府努力探索建立农业科技园区的典型代表,而且园区建设的历史较长,更能表现出园区发展的规律性特点;二是山东省是我国农业科技园区建设数量最多的省份,农业科技园区管理体系比较完善,已经形成了国家农高区、省级农高区、国家农业科技园区、省级农业科技园区的四级体系;三是山东省对农业科技园区提供较多的政策支持,各地区园区建设积极性较高,通过努力探索形成了许多经验和模式。将山东省作为案例进行探索,有助于加深对我国农业科技园区的理解和认识,为我国农业科技园区进一步发展提供相应的经验支撑。

1 山东省农业科技园区的历史演变

山东省作为农业科技园区创新发展的主要探索者为我国农业科技园区发展创造了良好开端。1988年,中科院筹建山东禹城农业科技园区,被许多专家认为是我国最早的农业科技园区[5]。经过20 多年的探索发展,山东省构建了较为完善农业科技管理制度,形成了层次分明、类型多样的农业科技园区体系,其政策文件如表1 所示。截至2019 年底,山东省共有各类农业科技园区157 个,其中国家农业高新技术产业示范区1 个(简称国家农高区,即黄河三角洲农高区),国家农业科技园区19 个,省级农业高新技术产业开发区(简称省级农高区)17个,省级农业科技园达到120 个,构建起国家级农高区、国家农业科技园区、省级农高区、省级农业科技园四级联动、梯次发展的农业科技园区体系,基本实现了涉农县(市、区)农业科技园区全覆盖。山东省的农业科技园区发展历程可分为4 个阶段:

建设探索阶段(1988—1999 年)。20 世纪80年代以来,中央对地方进行放权让利,改革开放热潮促使各省市加入经济结构调整与产业升级的现代化建设队列中。1988 年,中科院基于自然及农业经济条件筹建山东禹城农业科技园区,这是我国最早的农业科技园区。1992 年,随着邓小平的南方谈话,极大程度促进了各省发展经济的积极性,在我国掀起了建设开发区的热潮。1993 年,济南市政府批准建立济南市高新农业开发区,随后各地市也相继建立了农业科技园区[6]。自80 年代以来,科技在经济建设的重要性已经成为共识,而随着城市经济发展,社会对农产品的需求增加,通过科技提升农产品的供给数量和质量成为国家的政策方向。国家科委、农业部等相关部门为农业科技园区提供相应的支持,也促进了山东省农业科技园区的发展。到1999 年,山东省各级农业科技示范园区数量达到了851 处[7]。

初步发展阶段(2000—2005 年)。进入21 世纪,随着新一轮的科技革命的发展,农业科技成为重要领域。2000 年,山东省启动“省级农业科技园区建设计划”,依托各地市资源禀赋与区位条件,优先扶持了威海、烟台、潍坊等6 处省级农业科技园区[6],内容涵盖水产、畜牧、果品、蔬菜、花卉及生物技术等产业[8]。2001 年,《全国农业科技发展纲要》提出建设50 家国家农业科技园区,为持续发挥农业科技园区辐射带动作用并响应中央关于园区科学管理要求,山东省于2002 年分别出台《山东省人民政府关于进一步加快高新技术产业发展的决定》及《山东省农业科技园区暂行管理办法》,在增加园区建设数量同时保证园区的规范化管理运行。在2001 年和2002 年两年中,山东寿光农业科技园区与青岛即墨农业科技园区相继通过科技部审批,成为国家级农业科技园区试点。同时,包括农业科技园区的各类型农业园区蓬勃发展,截至2004 年底,山东省各级各类农业园区达2 000 多处[9],包括批准的17 个省级农业科技园区和22 个省级农业特色园。

全面发展阶段(2006—2014 年)。“十一五”时期,我国进入农业农村经济转型升级的关键阶段,山东省已有的各级农业科技园区,通过规范化管理与经营促进了农业产业化发展及现代化经营,但仍面临着同质化经营与成果孵化能力不足等问题。2006 年,山东省发布《关于实施科技规划纲要 增强自主创新能力 建设创新型省份的决定》,将建设创新型省份作为其发展目标,明确山东省“重点建设10 家省级农业高新技术产业示范园(区),纳入省级高新区建设体系”。2007 年,济南农业高新技术开发区被省政府认定为山东省首个“省级农高区”后,济宁、淄博、莱芜和泰安等园区也相继被评审为省级农高区,滨州、东营、烟台、济宁、泰安等相继被评为国家级农业科技园区。到2014 年底,山东省共建立了7 个国家农业科技园区和10 个省级农高区。

创新联动阶段(2015 年至今)。2015 年以来,山东省加快园区审批速度,通过了12 个国家农业科技园区与120 个省级农业科技园区。同年,经国务院批复设立了黄河三角洲农高区,是既杨凌后第二个国家级农高区[10]。2016 年《中共山东省委山东省人民政府关于深化科技体制改革加快创新发展的实施意见》提出构建省级农业科技园、省级农业高新技术产业开发区、国家农业科技园、国家农业高新技术产业开发区四级联动、梯次发展的农业科技创新园区体系,促进全市涉农县区的农业科技园区全覆盖。2018 年,莱芜园区通过评审成为第八批国家农业科技园区,东营垦利和聊城东阿两个省级农高区建设也通过了审批。这个时期,通过深化农业科技体制改革,山东省农业科技园区发展速度不断加快,构建了具有自身特色、结构完善的农业科技园区体系,农业科技创新走在全国前列。

表1 山东省有关农业科技园区的主要文件

2 山东省农业科技园区的空间、产业特征

2.1 空间分布特征

目前,我国东部地区的农业科技园区存在布局密度、发展水平明显高于中西部地区的现象,其中山东省是我国农业科技园区密度较高、发展水平较好的地区。由于山东省各地市的农业资源、区位优势、经济发展水平和政策导向的差异,农业科技园区数量和质量不尽相同。为了直观了解山东省的农业科技园区的分布情况,运用标准差椭圆法对山东省各地市农业科技园区的空间分布特征开展分析,绘制结果如图1 所示。椭圆长半轴表示的是数据分布的方向,短半轴表示的是数据分布的范围,长短半轴的值差距越大(扁率越大),表示数据的方向性越明显。反之,长短半轴越接近,表示方向性越不明显。如果长短半轴完全相等,就等于一个圆,表示没有任何的方向特征。

从标准差椭圆形状来看,山东省农业科技园区标准差椭圆主轴呈现“东(偏北)—西(偏南)”方向,这与山东省东西狭长的地理形状有一定关系。山东省的农业科技园区分布较为平衡,由于东部的胶东半岛存在园区,使得椭圆呈现“东西偏向”。从椭圆中心位置来看,中心点位于莱芜市和淄博市交界处,反映山东省农业科技园区主要分布在中西部地区。

图1 山东省农业科技园区的空间分布

从数量来看,鲁南(西南)地区(主要涵盖济宁、菏泽、临沂、枣庄和日照五市)拥有黄河冲积平原与山地丘陵自然条件,为培育优质农副产品与林果产业提供了绝佳场所,因此所拥有的园区数量最多,达到45 家。胶东半岛地区(主要涵盖青岛、烟台和威海三市)由于位于东部沿海地区,主打区域性贸易、航运、旅游和高新技术产业等,以加快高端产业集聚促进对外贸易,园区建设数量最少,为17 家。而鲁西北地区(主要涵盖聊城、德州、滨州和东营四市)与鲁中地区(主要涵盖济南、泰安、莱芜、淄博和潍坊五市)所拥有的园区数量相似,分别为35与35 家。潍坊、临沂和菏泽三市的园区数量相对较多,均达到12 家;青岛、莱芜两市的园区较少,仅为2 家。

从层级来看,省级农业科技园区建设按“一县一园一特色”思路,将园区发展与各市县域特色产业主导类型相关联,辐射带动全省每个农业县(市、区)打造1~2 个产业规模超10 亿元的优势产业[11],因此其分布较为分散;国家级农业科技园区的分布则受市中心区位影响,分布在其附近,从而能综合地域资源禀赋条件与交通圈层、基础设施建设,促使园区产业链的成熟度提高及加强相关上下游企业的聚集。

2.2 产业发展特征

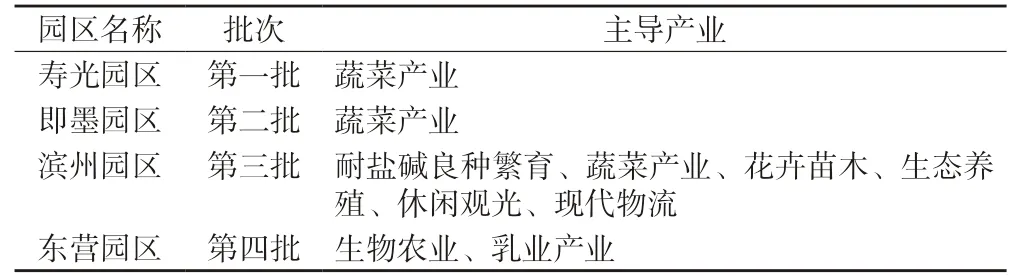

可以从产业的分布情况来衡量农业科技园区整体结构是否合理。当前,产业特色不明显、园区同质化发展已经成为我国农业科技园区发展面临的重要问题。从山东省农业科技园区的产业分布来看,园区总体蔬菜产业、花卉苗木和休闲观光方面具有一定的相似性,但是总体特色相对明显,产业具有较好多样性和分散性。

山东省农业科技园区主导产业涉及农、林、牧、渔等多个产业,不仅包括粮食、水果、蔬菜和畜禽等传统产业,还涌现出精深加工、生物制药、现代渔业和商贸物流等新兴产业,如表2 所示。主要体现在花木产业、菌菜产业、畜禽养殖和果品产业等12 个产业类型[12]。其中,菌菜产业涉及地域范围最广,济南、淄博和枣庄等12 个地区的园区将其作为主导产业;现代种业和茶产业涉及较少,仅日照、青岛等部分园区将其作为主导产业。

山东省的农业科技园区可分为综合型园区和特色型园区两种类型。以国家级园区为例,济宁、烟台、济南和泰安等属于综合性园区,它们具有多个主导产业,而且不同产业链之间具有一定差异性。寿光、菏泽、枣庄、栖霞、莱芜和威海等园区以单一的产业链条为主,围绕良种育种、标准生产、精深加工、市场营销和品牌文化等全产业链,推进一二三产融合发展,不断拓展园区功能,形成具有特色的农业科技园区。

表2 山东省国家级农业科技园区主导产业情况

表2 (续)

3 山东省农业科技园区的管理体制

机制体制创新是农业科技园区发展的重要动力,早在2001 年,科技部等六部门发布的《农业科技园区指南》中就指出农业科技园区“以体制创新和机制创新为动力”,而在农业科技园区发展体制机制中,管理体制机制是核心。

山东省农业科技园区管理组织体系可以分为两个层次:一是由省委省政府及其各省级职能部门构成省级层次,二是园区所在的各市、县政府及其下属职能部门构成的地方层次。在两个层次构成的农业科技园区管理体系中,山东省建立了农业科技园区多部门协作发展模式,形成农业科技园区联合治理体系,具体特点表现为3 个方面。首先,省委省政府高度的重视,政策决定由省委省政府部署,以省委省政府名义发布相关政策文件,将农业科技园区及农高区纳入全省的发展规划当中。其次,各部门协同配合,省级科技主管部门统筹协调发改、国土、财政、商务和金融等相关部门协作配合,从管理机构设置、规划批复、建设用地核准等方面给予大力支持。再次,各级别政府分工明确,相互协作,具体建设由园区所在地人民政府推进。

山东省注重资源整合和协同创新,通过工作联动机制、创新战略联盟、资源平台等方式,促进省内农业科技园区的共建共治共享。首先,建立了国家、省、市、县四级共同支持园区创新发展的工作联动机制,组建了山东省农业科技园区特色产业协同创新战略联盟,推进园区在技术成果转化及示范、产业提升、资源共享等方面开放、合作、互惠、共赢。其次,探索建立产业联盟、质量联盟等协同创新模式,推进协同创新,引导园区从单打独斗向整体合作提升。山东省大力推动相同、相近产业的园区强强联合,培育具有国内外竞争力的特色产业集群;推动不同产业类别的园区跨界联合、优势互补,接续、拉长产业链条,培育新兴产业集群。再次,充分应用互联网、大数据等现代技术,采取线上线下相结合的方式,建立以实体农业科技园区为依托的“云农业科技园”,为传统农业注入科技、信息、金融等先进生产要素。

截至2017 年底,山东省共有91 个园区设有园区管理委员会,占比63%。依政府重视程度不同,各级农业科技园区设立的管委会行政级别存在差异。黄河三角洲农高区成立了正厅级的园区管理委员会,泰安园区、威海(荣成)园区以及莱芜园区成立了正县级的园区管理委员会。农业科技园区管理委员会在制定园区发展战略与规划,解决园区建设发展中的重大问题等方面发挥了重要作用。各类农业科技园区经过不断探索实践,山东省逐渐形成政府主导型、企业主导型两种发展模式。不同级别的农业科技园区管理模式结构不同,低级别的园区更多采用企业主导的管理模式。截止2017 年底,山东省共有各类农业科技园区145 家,其中国家农业科技园区20 个;省级农业科技园111 个,占比76.6%。在145 家农业科技园区中,政府主导型占43%,企业主导型占57%。企业主导型园区比重较高的原因,是因为大部分省级农业科技园区以企业为主体进行建设。

4 山东省农业科技园区的要素投入效率

要素投入效率是衡量农业科技园区建设质量的重要指标,它也是地方政府是否积极建设农业科技园区的衡量指标。自改革开放以来,在分税财政制度和以经济为核心的干部考核体系下,地方政府将经济发展的指标放到最重要的位置上。较低的投入效率使得农业科技园区建设的机会成本过高,不利于激发地方政府的建设积极性。以下对山东省农业科技园区的要素投入效率进行分析。

4.1 模型与指标体系

本文选取数据包络分析(data envelopment analysis,DEA)对山东省各地市农业科技园区的运营效率进行评价。数据包络分析(DEA)是查恩斯等人于1978 年提出的一种基于线性规划的用于评价同类组织工作绩效相对有效的特殊方法。DEA 模型将综合效率(TE)分解为纯技术效率(PTE)和规模效率(SE),TE =PTE×SE[13]。其中,TE 是规模不变情况下决策单元的综合效率;PTE 是可变规模情况下的技术效率;SE 是规模对资源利用效率的影响,体现实际规模与最优规模之间的差距;当TE为1 时,该决策单元的投入产出是综合有效的。当TE 为1,SE 小于1 时,表明对现有资源利用是有效的,但并未达到最优规模[14]。

将山东省各地级市的农业科技园区总体数据作为指标,其中投入指标选取核心区面积、园区大专以上学历、科技特派员、研发经费投入和科研机构数量等5 个指标;输出指标选取园区累计产值、新品种数量、孵化企业数、成果转化数量、累计取得专利数量和示范推广新品种数量6 个指标(表3),数据来源于山东省科技厅《山东省农业科技园区年度报告2017》。本文利用DEAP2.1 软件来进行DEA-BCC 模型分析,得到山东省各地级市的农业科技园区运行效率结果(表4)。

表3 山东省农业科技园区运营效率评价指标体系

表4 2017 年山东省各地市农业科技园区运行效率

4.2 评价结果分析

根据表4 的评价结果分析,围绕山东省各地市农业科技园区建设的总体运行、科技投入、科技产出等方面主要存在以下特点。

(1)总体运行水平分析。根据表4 可知,山东省各地市农业科技园区运营的综合效率平均值为0.844,园区整体综合运行效率未达到最优,仍需从技术效益与规模效益方面进行提升。其中综合效率值达到1.000 的有12 个,说明这些地市园区运行有效,园区生产投入要素包括土地、人才、经费等与产出效益达到一致,包括济南、青岛等市,占比70.59%。而其余的5 个园区综合效率值均小于0.8,占决策单元总数的29.41%,说明这些地市园区的某些要素投入与产出不均衡,影响园区资源节约与规模发展。

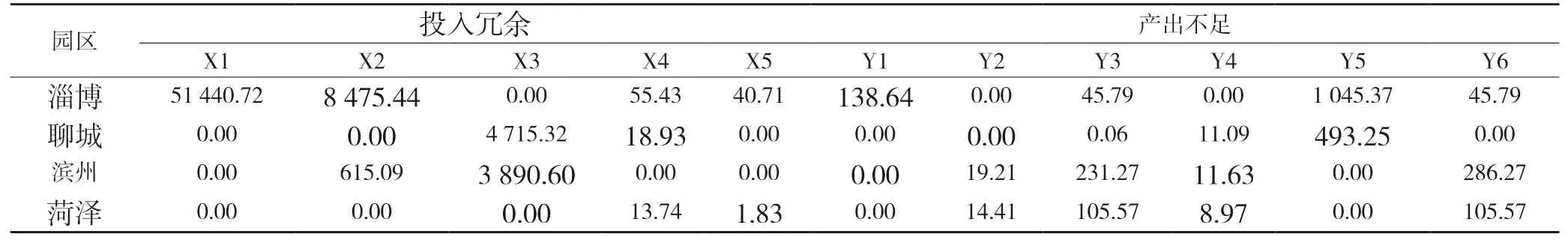

(2)纯技术效率和规模效率分析。在17 个山东省地市数据中,纯技术效益和规模效益均达到1.000 的有12 个;均未达到1.000 的有4 个;临沂市园区发展的技术效益达到了1.000,而规模效益未达到有效状态。山东省各地市农业科技园区纯技术效率平均值为0.911,规模效率为0.910,说明两者对山东省各地市农业科技园区整体运行效率非最优结果的影响作用是相近的,应结合两方面进行完善。从纯技术效益角度看,济南、青岛和枣庄等13 个地市园区的纯技术效率值为,表示纯技术有效,即资源投入配置与要素产出“双优”,要素生产利用实现了效用最大化;而淄博、聊城、滨州与菏泽4 市园区纯技术效率值均低于1.000,即纯技术无效状态,要素投入与产出效益差,存在资源投入浪费或农业科技技术不成熟、生产效益低现象。从规模效率角度看,山东省12 个地市园区的规模效率值为1.000,合理规模安排与产业集聚促使其实现规模有效;而剩余5 个地市园区实际规模与最优生产规模差距较大,导致规模无效。

(3)规模报酬趋势分析。山东省农业科技园区总体规模收益状况中,规模收益为不变的园区共12个,占比70.6%,包括济南、青岛和枣庄等,这些园区已经达到了规模有效状态;规模收益为递增的园区有3 个,占比17.6%,包括聊城、滨州和菏泽,这些园区应在现有投入基础上适当增加用地面积、技术等要素的投入,以此来提高园区的规模效益,使园区产量能进一步增加;规模收益为递减的园区有2 个,分别是淄博和临沂,表明园区投入过多但产出无效,应通过缩减投入或提升产出效率来提升规模效益。

(4)投入与产出分析。由表5 可知,淄博、聊城、滨州和菏泽4 个纯技术效率无效的地市园区在核心区面积、科技特派员、研发经费投入等5 个方面均存在投入冗余问题。淄博市表现为投入过多核心土地面积和大专以上学历人才,而取得的经济效益和科技转化率较低;聊城和滨州则表明投入较多研发经费但取得科技成果不足;菏泽投入要素较为均衡但在科技转化方面仍有欠缺。盲目投入和要素低效率利用致使园区发展纯技术效率无效,因此需要提升对土地、人才、资金方面的利用效率,调整投入产出结构,将科技资源投入转换成为科技创新成果。

表5 纯技术无效园区的投入冗余与产出不足

根据评价结果来看,山东省157 家各类农业科技园区经过建设探索与创新升级,实现了“量”的提升,创造了巨大的经济效益,但山东省各地市农业科技园区整体综合运行效率未达到最优。通过运用 DEA 模型分析表明,在17 个园区中仍有4 个园区由于不合理的投入结构和低效资源配置导致园区纯技术无效率;除去规模收益不变的园区,规模收益递增的园区所占份额较大,这部分园区由于要素不合理投入导致效益低效。因此投入结构不合理和运营产出效率低是导致山东省农业科技园区DEA 无效的主要原因,生产要素投入“量”与经济效益产出“质”存在不平衡性,应集聚科技资源,适当协调各要素投入比例,加大园区的高新技术成果转化力度;提升对土地、人才、资金方面的利用效率,调整投入产出结构,将科技资源投入转换成为科技创新成果[15]。

5 山东省农业科技园区的发展启示

山东省农业科技园区始建于20 世纪80 年代,经过20 多年的发展,由地市级高新农业开发区及科技示范园区的初始形态,逐步发展成为如今数量众多、多产融合、体系完善的园区新层面。截止2018年底,全省国家、省级农业科技园区总产值达到1 500 亿元以上,与2015 年相比增长约20%,园区产业竞争力不断提升。

5.1 山东省农业科技园区的建设经验

(1)不断推进体制机制创新,整合省域各方面创新资源,为园区提供多方面的政策支持,充分激发地方政府的积极性。建立良好的评价体系,为了农业科技园区提供真切实际的政策支持,提升园区的经济效益。构建从省级到县(区)自上而下的管理体制机制,提升县市政府的园区建设积极性,鼓励地方努力创新探索。各地针对园区管理创新开展了有益探索,各市县(区)出台了一系列支持园区发展的政策措施,对农业科技园区建设从管理机构设置、规划批复、建设用地核准等方面给予大力支持。

(2)坚持创新驱动发展,重视人才、技术和金融等要素在园区发展过程中的重要作用。加强人才引进与培养,将高端研发人才作为园区自主创新的重要支柱引领园区发展,通过直接引进与柔性引进相结合方式招引人才,以自主培养、挂职外培等方式,加强园区创新人才集聚,培养形成了一支农业技术骨干队伍。利用现代科技要素对传统农业进行改造和提升,将现代智慧农业系统与精准农业技术作为园区发展的重要支撑,利用现代种养业技术实现高效优质粮食种养植,实现园区农业技术创新与高效成果转化。再次,重视科技金融的保障作用,通过完善园区金融服务创新体系,强化贷款贴息及风险补偿,设置园区科技金融定制服务组织,促使园区企业加快结构调整和技术改造,实现创新科技研发与高端装备制造。

(3)以主导产业为基础建设科技创新平台,创新农科服务平台。将科技创新平台建设作为凝聚园区各要素,推动产学研相结合的重要途径,通过搭建产业研发技术中心及工作站、试验站等创新平台,提高园区科研能力及竞争力。以“园区+科技扶贫”的农科驿站模式构建科技服务站点,助力基地农科研发、农户人才培养,以科技创新驱动精准扶贫与精准脱贫。以协同创新联盟的建立推动园区走整体合作发展道路,“同产联合、异产互补”,实现园区农业信息资源战略共享与高效资源配置。

(4)推进一二三产融合发展新业态,引领现代农业发展。打造现代农业产业链。通过积极引进现代农业精深加工项目,延伸产业链,提高企业农产品附加值。提供现代农业服务。通过拓展区域农产品仓储物流、打造物联网服务体系,实现园区生产加工销售服务一体化。发展现代农业旅游。按照“一县一园一特色”思路,努力挖掘县域特色优势,坚持因地制宜,形成集“医药健康、休闲观光、文化科普”等为一体的旅游新业态。

5.2 关于农业科技园区发展的建议

根据山东省农业科技园区的建设经验,为了促进我国农业科技园区健康快速发展,提出以下对策建议。

(1)注重科技资源的投入效率。农业科技园区在发展过程中需要注重创新绩效,加强创新资源的投入和利用效率。从山东省农业科技园区运行情况来看,较多科技资源投入不一定能够取得较好的科技创新成果,应当更加重视园区的运行效率和创新绩效。首先,以“放管服”管理为核心,加强园区科技体制创新,提升园区管理能力,不断完善创新服务,营造良好创新创业环境,提升企业创新能力;其次,不断完善配套和支撑产业,促进中介机构、科研部门、投资金融、商贸物流等支撑产业发展,加强产业间的互动关联,促进产业间的分工与协作,不断降低交易成本;再次,积极瞄准国内外市场需求,借鉴国内外科技园和农业科技园区的相关经验,不断提高管理水平和生产技术,努力提升园区创新绩效。

(2)构建科学、合理和高效的园区管理体制机制。农业科技园区作为一种经济组织和制度安排,其运行管理体制和运行效率非常重要。农业科技园区的发展离不开政府支持,不仅需要政府加强金融、土地、人才和基础设施等方面投入,还需要促进地方和企业的建设积极性,推动社会力量积极参与园区发展。农业科技园区建设需要坚持激励相容原则,促进政府、企业、科技部门等主体目标的相统一,集成技术、人才和金融等科技要素,形成全社会齐抓共建的联合治理体系。

(3)促进园区特色化差异化发展。当前,我国农业科技园区发展存在同质化严重、特色不明显等相关问题。迫切需要推进园区特色化差异化发展,发展精品农业和特色农业,突出农业科技园区的“农、科、高”特点。根据不同区域资源禀赋、产业优势、发展前景,加强园区发展模式探索与实践,建立一批特色和优势型园区。明确不同级别不同类型园区的功能定位,国家级园区需要坚持世界眼光、国际标准;省级园区要面向区域农业农村经济发展,成为地区经济的增长极,在农业科技服务、职业农民培训和农村创新创业等方面发挥作用。