植根传统文化教育 聚焦学生核心素养提升

2021-02-04刘佳

刘佳

《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》(教社科〔2014〕3号)指出,“中华优秀传统文化是中华民族语言习惯、文化传统、思想观念、情感认同的集中体现,凝聚着中华民族普遍认同和广泛接受的道德规范、思想品格和价值取向,具有极为丰富的思想内涵。加强对青少年学生的中华优秀传统文化教育,要以弘扬爱国主义精神为核心,以家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育为重点,着力完善青少年学生的道德品质,培育理想人格,提升政治素养。”

一、植根传统文化,进行学科渗透

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见(2017)》指出,“围绕立德树人根本任务,遵循学生认知规律和教育教学规律,按照一体化、分学段、有序推进的原则,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节”

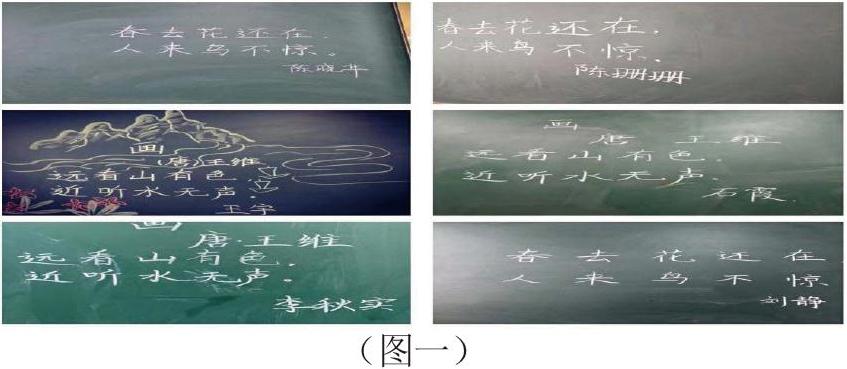

如何将传统文化与学科教学有效结合一直是近年来各中小学研究的重要抓手。我校紧紧围绕立德树人根本任务,遵循学生认知规律,将传统文化融入学科教学过程中,调动学生的学习热情,引导学生树立民族自信心和自豪感。例如班队会课师生共练硬笔书法活动,语文学科开展的经典诵读课与书法课,数学学科的珠算课,英语学科的传统节日习俗体验课程,音乐学科的乐器课程(竖笛,古琴,葫芦丝,陶笛等),科学课在物质科学领域与技术工程领域相关课程中进行传统文化渗透(如材料的认识,北京四合院瓦片的调查,四大发明,工具的历史与起源,桥的搭建等),体育学科中融入传统体育项目的教学,美术课的画作欣赏课和绘画课等。

二、探索传统文化课程实施模式,推进教学实践

优秀中华传统文化是丰富的知识宝库和课程资源,我校积极探索传统文化课程实施模式,采取基础课程渗透、特色课程与课外拓展相结合的模式,推进和加强传统文化教育,引导学生增强 民族文化自信心和自豪感。

1.开设传统文化类社团、选修课程,深入传统文化教育

我校一至六年级开设了国学诵读、围棋、课本剧表演、戏剧、书法、绘画、沙画、剪纸、陶艺、皮影戏、戏曲、京剧、武术、葫芦丝、儿童国画、快板、大鼓等丰富多彩的选修课,进行传统文化普及教育。与此同时,开设武术、京剧、书法、皮影、篆刻、国画、面塑、陶艺、古筝、民乐、围棋、风筝、茶艺等社团类特色课程,为学生个性的发展、视野的开拓、兴趣的培养提供了广阔的空间。与此同时,特色课程也为参赛校队输送专业人才,在各级各类比赛中屡获佳绩。通过基础课程与特色课程相结合的方式,让学生感知和体悟传统文化的魅力,深入推进传统文化教育。

2.开展传统文化实践活动,感悟传统文化魅力

传统节日是优秀传统文化的重要组成部分,蕴含着丰富的文化教育内涵。我校利用传统节日开展主题班队会,学科实践活动和主题活动等系列传统文化教育实践活动。例如以清明节、端午节、中秋节、元旦等传统节日为契机,通过组织祭扫先烈、吟诵诗词、制作月饼、猜灯谜等活动,将传统美德教育融入其中,引导学生深入理解、感悟并传承传中华优秀传统文化,增强文化自信与民族自豪感。

3.依托研学旅行,汲取传统文化精髓

2017年,《中小学德育工作指南》指出“利用历史博物馆、文物展览馆、物质和非物质文化遗产地等开展中华优秀传统文化教育。”

《北京市关于进一步深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》要求:“引导学生积极参与实践活动。依托社会大课堂,统筹实践活动各环节,完善中小学实践育人体系。”

我校通过设计不同年段的研学旅行课程,

发挥课外活动和社会实践的重要作用。依托社会大课堂,构建实践育人体系,通过教育基地加强传统文化教育,让学生更加全面地认识历史传统、文化积淀等,进而培养学生的家国情怀和民族文化自信。以“寻访六朝古都,寻梦江南名校-研学活动”为例,学生们在研学旅行途中不仅体验优秀传统文化技艺、感悟文化精神、了解民族历史和文化,还养成了良好的生活习惯、集体观念和团队协作精神。最好的课堂在路上,研学旅行课程有助于学生们开拓眼界,亲身感悟民族历史和文化,有利于渗透和培育学生的社会主义核心价值观。

三、强化教科研支撑,发挥教科研先导和引领作用

中小学生的民族意识以及对民族历史文化的了解与情感,决定着未来社会的面貌和民族精神。在中小学各学科有机渗透传统文化和家国情怀教育是极其重要的。我校成立了校本课程研发课题组,结合各学科特色和学生认知特点开展系列课题研究,以课题项目研究带动课程改革。

四、加强教师队伍建设,提升教师综合素养

我校聘请校外专家入校进行系列主题教育培训,加强教师队伍建设。与此同时,我校与校外培训机构签订合作协议,引入专业师资,开设书法课、写作课、皮影课、戏曲课等,学科教师以助教身份进入课堂,协助教学并学习专业知识和教学技能,提升教师综合素养,为优秀传统文化教育的深入开展提供教学保障。

五、智慧抗疫,推进“教育+互联网”发展

在“互联网+教育”时代,家校共育迎来了新的协同契机。网络上诸如“钉钉”,“腾讯QQ”等平台,海淀区自主研发的“海淀区中小学资源平台”,“海淀区教育系统云课堂直播平台”,这些家校共育的网络平台被广泛使用,对孩子的成长引起了的改变是巨大的。这有别于传统的教育模式对家校共育的冲击是巨大的。很多平台内容丰富多彩,分类具体详细,但是也不乏商业气息。我校基于校情和学情,选择了“腾讯QQ”沟通为主,“海淀区中小学资源平台”内容整合为辅的形式开展远程辅导工作。各学科教师通过整合市、区级资源,发送相关教育教学视频,并设计每日的学习任务單供学生点播使用,通过班会课、主题教育实践活动和道德与法治课开展传统文化教育,引导学生养成良好的思想品德和行为习惯,激发学生的爱国情怀、增强文化自信。