由高考真题谈“水平衡”专题复习策略

2021-02-04张伟利秦龙洋马可

张伟利 秦龙洋 马可

摘 要:文章梳理了“水平衡”专题相关的课程标准、大纲要求以及近五年的高考考查路径,由高考真题分析和水平衡原理介绍入手,提出水平衡问题的专题构建和复习策略,并在此基础上对2021年有关本专题的考向进行了预测。

关键词:水平衡;高考;考情;考向;专题复习

一、考情分析

随着人口增长和社会经济发展,人类对水的需求与日俱增,水利开发、水资源利用、水平衡研究成为可持续发展研究的重要课题,水循环和水量平衡问题也成为近年高考命题热点。

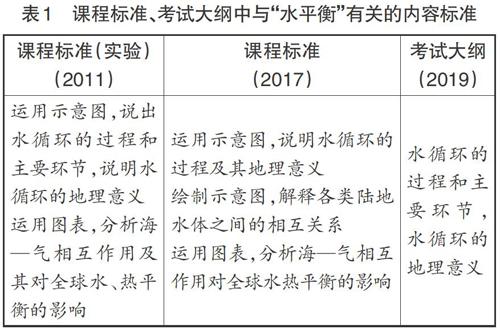

1.内容标准

梳理2011、2017两版课程标准和2019版考试大纲后发现,水循环过程和意义及其背后的水平衡原理一直是高中地理教学和考试评价的重要内容。内容标准如表1所示。

2.试题统计

近五年高考全国卷有关水平衡问题的考查情况如表2所示。

二、真题链接

例.(2020年高考全国文综Ⅰ卷,第7题)利用大型挖泥船将海底岩石搅碎,并将碎石和泥沙一起吹填造地,成为在海中建设人工岛的主要方式。图1示意人工岛地下淡水分布。据此完成下列问题。

(1)参照图1,在造岛物质满足水渗透的前提下,人工岛形成并保持相对稳定的地下淡水区的条件是

①降水充沛且季节分配均匀 ②降水充沛且季节集中 ③人工岛足够长 ④人工岛足够宽

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

(2)人工岛的地下淡水一般不作为日常生产生活水源,主要因为其

A.取水难度大 B.开采周期长

C.水质较差 D.储量较少

核心概念解读:本组题的核心概念是咸/淡水界线以及人工岛淡水补充,可通过以下两组图示(图2、图3)进行认知。

参考答案:(1)B (2)D

答题思维建构:有关本组题的思维建构和试题分析过程如图4、图5所示。

三、备考策略

1.侧重基本概念区分和原理探究,找准思维的起点

基本概念区分和原理探究是地理专题复习的基础,本专题涉及的基本概念和原理主要有以下两组。

(1)水循环和陆地水体转换。水循环是指自然界中的水在四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。如图6所示,主要环节有:降水(③⑦)、蒸发(①⑧⑨)、水汽输送(②)、下渗(④)和径流(⑤⑥)。类型有海陆间循环(①~⑥构成)、陆上内循环(③⑧⑨构成)和海上内循环(①⑦构成)三种。

陆地水体转换是指陆地上分布于不同地理空间的各类水体(包括河流水、湖泊水、地下水、海洋水和以固态形式存在的冰川水)在一定条件下的相互补给。如图7所示,理论上,各类水体之间均能相互转化,但由于冰川一般形成于高纬度或者高海拔的常年低温环境下,陆地水体水位一般高于或者等于海平面,在气候稳定的情况下,冰川水只能单向补给其他陆地水体,其他陆地水体也只能单向补给海洋水。

(2)水量平衡。地球上的水时时刻刻都在循环运动中,从长期来看,全球的水量是平衡的,但在不同地区、不同时段,水量收入和支出是有差异的,即某时某地的储水量是在变化的。水量平衡是指在一定时段内,地球任一区域收入的水量与支出的水量之差等于该区域内的储水变化量(图7)。

依据水量平衡原理,对于任意研究单元,水量平衡通用公式可以表示为:收入量-支出量=储水变化量。

2.注重核心概念的思维建构和拓展,挖掘思维深度

一方面,从核心概念入手进行单元知识地图构建,明确与该地理事象相关的知识体系结构,这是专题复习的基础;另一方面,确定该专题高频知识点,进行小微专题建构,挖掘思维的深度,这是专题复习的关键。图8是从本单元核心概念水量平衡入手建构的单元知识地图。

在此基础上,通过分析考情确定本专题的高频考点及小微专题思维建构,具体如下。

(1)主要河流的补给水源与地表径流量之间的关系(图9)。

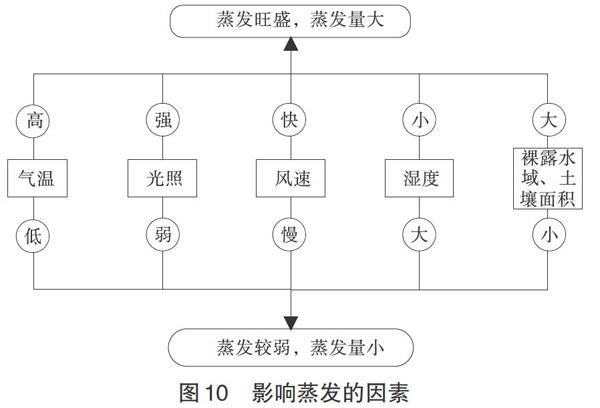

(2)影响蒸发的因素(图10)。

(3)影响下渗的因素(图11)。

(4)影响径流量的因素(表3)。

径流包含地表径流和地下径流,地下径流主要依靠地表水下渗补给,利于下渗的地区,地下徑流发育,不利于下渗的地区,径流主要表现为地表径流。下垫面下渗条件的变化会影响径流变化,如下渗条件变差会导致地表径流增加,地下径流减少;下渗条件变好会导致地表径流减少,地下径流增加。

3.关注动态演变过程,增强思维的连贯性

以水体演变过程为例,不同水体之间既进行着相互补给和相互转换,同时,水体本身也存在类型的演变。如外流湖在流出径流消失的情况下会演变成内流湖,河流在发展演变的过程中会形成牛轭湖,湖泊在水量减少的情况下也会逐步河道化……

水体演变往往伴随着水域面积、蒸发量、下渗量、径流量的变化,进而改变区域的水量平衡过程。研究水体演变对水文过程和水循环环节的影响时,可利用水量平衡原理,着重从水体演变过程中区域水量收支构成以及储水量的变化入手,构建出变化前后的水量平衡方程,并进行定量分析。在人类活动影响下,水体的演变过程更加复杂。

以城市化过程中的水体演变为例,随着城市化发展,城市数量增多,城市地域范围日益扩大,土地利用方式和地表覆盖发生极大变化。传统城市化主要伴随着人口和产业的增长以及建筑和道路的增多,改变了区域下垫面和水资源利用状况,影响了区域水文过程和水量平衡关系,进而引发一系列环境问题。传统城市化与区域水体的动态演化过程示意如下(图12)。

随着资源、环境形势的日益严峻,生态文明建设隆重登场,各地大力建设生态城市。生态城市主要通过改建透水地面、扩大水域绿地、修建储水空间等方式以实现对城市水平衡的调节,维持城市水量和生态稳定(图13)。

改建透水地面可以增加下渗;恢复河道、建设人工湿地绿地、修建地下储水设施,可以增加城市蓄水能力,增大水域面积,进而改善生态,缓解城市热岛效应。下渗增加,地表储水能力增强,能够减少地面径流,增加地下径流,进而缓解城市内涝和地下水位下降。

四、考向预测

水兼具资源价值和生态价值,在整个生态系统和社会经济发展中占有极其重要的地位。特别是由于当下气候变化、人类活动等原因,导致湖泊、湿地面积减小,污染物排放增多,造成区域蓄水能力下降和水污染加剧的背景下,水平衡问题直接关系着生态保护和修复以及生态文明建设的顺利进行。再加上直接考查水量平衡或间接依据水量平衡思想解决问题的试题在近年高考试卷中频繁出现,可以推断2021年高考水平衡问题仍将是命题热点。

高考中仍会以典型区域的真实情境为载体,以水循环和陆地水体转换为两个基本支撑点,进行以下方面的考查:①依据水量平衡原理分析水文过程,分析水量平衡变化的表现及成因;②借助水文过程分析,认识水量平衡各环节变化及其带来的水资源再分配、水质变化、水动力改变等问题;③在遵循自然规律的基础上,探索人水协调的措施。