关注动态变化,培养学科素养

2021-02-04奉明茂

奉明茂

摘 要:高考地理试题情境的创设特别关注知识间的关联性,以及影响因素的时空变化,这是高考注重学科素养考查的体现。文章认为考生解题时应重视地理基本原理和规律的灵活运用,特别应从动态变化的相关要素中寻找地理事物发展变化的特征与规律,并从区位条件、区域发展、地貌环境、新概念等方面进行剖析。

关键词:高考;地理试题;动态特征

高考地理试题以主干知识为基础,却又能跳出主干知识的框架,或在多个知识点间穿插,或在小尺度的地理事物中剖析,或在地理事物的演变过程中捕捉规律。这就要求在解答高考地理试题时,不能用僵化、静态的框架知识进行思考,而应该抓住地理事物的动态特征,灵活运用地理原理和地理规律展开分析,发挥学科素养,以提高解题的精准度和效率。

一、区位条件分析:从时空变化的角度去甄别

地理区位条件分析一直是高考的核心考点。这类试题的设计是能够呈现地理事物或相关因素动态变化的新颖材料,让考生分析不同时空条件下的区位特征。解答这类试题时,一定要认真甄别材料中有关时空条件出现的变化,抓住变化的转折点,注重前后对比和纵横联系的分析,突破试题设置的思维障碍,从而找到区位条件变化的实质。

例1.(2016年高考全国文综I卷)我国是世界闻名的陶瓷古国,明清时期,“瓷都”景德镇是全国的瓷业中心,产品远销海内外,20世纪80年代初,广东省佛山市率先引进国外现代化陶瓷生产线,逐步发展成为全国乃至世界最大的陶瓷生产基地。2003年,佛山陶瓷主产区被划入中心城区范围,陶瓷产业向景德镇等陶瓷产地转移。据此完成(1)~(3)题。

(1)与景德镇相比,20世纪80年代佛山瓷业迅速发展的主要原因是

A.市场广阔 B.原材料充足

C.劳动力素质高 D.国家政策倾斜

(2)促使佛山陶瓷产业向外转移的主要原因是

A.产业结构调整 B.原产料枯竭

C.市场需求减小 D. 企业竞争加剧

(3)景德镇吸引佛山陶瓷产业转移的主要优势是

A.资金充足 B.劳动力成本低

C.产业基础好 D.交通运输便捷

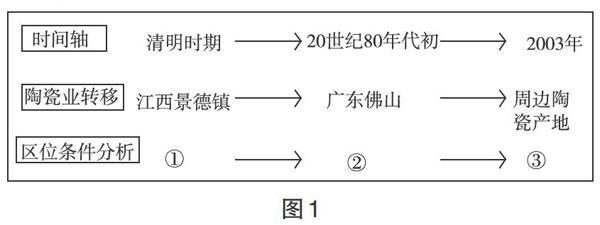

解析:这组试题设置的情境是以我国陶瓷业的发展为时间轴线,以三个阶段的区位条件变化为考查点,考查考生能否厘清陶瓷业区位条件的时空变化特征与规律。根据试题创设的情境,其时空变化可以用以下简图来示意(图1)。

图1表示我国陶瓷产业转移时间和空间的发展变化,可以通过时间轴和陶瓷业转移的方向,结合平时的知识储备,分析出我国陶瓷业区位的时空变化特征:①阶段表明景德镇陶瓷生产发展时间早,明清时期便形成瓷都,这是因为在该地陶瓷生产的原料高岭土丰富(考生已有的知识储备);②阶段表示20世纪80年代陶瓷产业由景德镇转移到广东佛山,结合历史知识可知,这是由于20世纪80年代广东率先进行改革开放,政策支持各种产业的发展;③阶段表示佛山陶瓷产业向周边陶瓷产地转移,根据材料可知,这是因为佛山陶瓷主产区被划入中心城区范围而被外迁,随着佛山市区域经济的发展、城市规划的标准提高、产业结构的调整以及环境保护需求的增多,陶瓷业已不适宜在佛山继续发展。找准了区位条件变化的原因,这一组题就很容易判断:第(1)题,20世纪80年代佛山瓷业的迅速发展主要得益于改革开放政策的提出,因而选D;第(2)题,促使佛山陶瓷产业向外转移的主要原因有城市规划的标准提高、产业结构的调整以及环境保护的需要,符合要求的只有答案A;第(3)题,阅读材料可知,佛山陶瓷是向景德镇等其他陶瓷产地转移,并不是向周边任意省区转移,这是因为陶瓷产地本身有产业基础,便于承接产业转移,故本题应选C。可见,区位条件具有时空变化的特征,在解题时应该掌握这一规律。

参考答案:(1)D (2)A (3)C

二、区域发展分析:按因地因时制宜的原则去分析

区域发展类试题的立意是考查学生对“人地协调”理论的认识与实践。培养学生具有一定的人地协调观是高中地理课程标准的核心素养之一,有關区域规划的试题也因此常常出现在高考试题中。由于受不同历史时期不同经济发展水平的影响,人们在区域规划与发展的实践中,会出现不同的方案,采取不同的措施,也会在发展中不断发现问题,寻找更优、更合理的发展之路,所以区域发展目标也处于不断变化之中。对于区域发展类试题,应该因时制宜、因地制宜地进行分析,利用其发展变化的特征去分析不同阶段的目标与任务,这样就不会出现理解上的偏差。

例2.(郴州市2021届高三第一次模拟考卷)黄土高原丘陵沟壑区坡面整治经历了三个阶段(图2)。治沟造地是乡村振兴背景下,集支渠排水灌溉、防洪坝系建设等为一体的“田水路林村”综合整治模式,实现了乡村生产、生活、生态协调发展。延安市治沟造地工程已经完成预期目标,但因村民外出务工导致约20%的新造地撂荒。据此完成(4)~(5)题。

(4)下列选项中,属于第一阶段的预期目标但没取得理想效果的是

A.增加耕地面积 B.增加粮食产量

C.增加林草面积 D.遏制水土流失

(5)从乡村振兴战略角度评估,第二阶段治理措施的弊端主要是

A.严重威胁国家粮食安全

B.不利于区域经济持续发展

C.植被覆盖率高易发火灾

D.治理水土流失的效果欠佳

解析:黄土高原丘陵沟壑区坡面整治经历了三个阶段。不同阶段的目标不同,整治的效果也不一样,这就要求考生按“因地因时制宜”的原则去分析,找出每一阶段整治的目标、措施和取得的相应效果。从“因地制宜”看,黄土高原最大的生态环境问题是水土流失,治理水土流失既是当前,也是长远的目标。从“因时制宜”来看,根据材料信息,黄土高原的整治分为三个时间阶段,各阶段采取的整治措施依次是:开挖梯田、退耕还林还草、治沟造地。因梯田具有保持水土和耕种作物的功能,故第一阶段的预期目标应该是“增加耕地面积和治理水土流失”;第二阶段的“退耕还林还草”是为了防止水土流失,由此可知,第一阶段的“开挖梯田”在遏制水土流失方面并没有取得理想效果,需在第二阶段继续整治,故第(4)题应选D;第三阶段的“治沟造地”实现了乡村生产、生活、生态的协调发展,已经完成预期目标,由此可知,第二阶段的弊端对第三阶段的目标造成不利影响,第三阶段措施“治沟造地”的直接目标是治理沟壑和增加土地面积,说明第二阶段的退耕还林还草造成耕地的严重减少,从而影响到乡村生产、生活、生态的协调发展,故第(5)题应选B。抓住特定区域、特定时间段的整治措施和目标进行分析,理解区域发展变化,就能排除干扰,找到答题的方向。

参考答案:(4)D (5)B

三、地貌环境分析:从地理事物的动态演变过程去推理

各种地理事物的演变与发展既具有普遍性规律,又极具地方特色,会深深打上其所处地理环境的烙印。小尺度的地貌环境分析试题历年都有涉及,今年尤盛,无论是今年的全国文综I卷,还是新课改区的山东卷,都很关注此类试题。这类试题最能考查学生的区域认知和综合思维能力,解答这类试题一定要善于从事物的动态演变规律中去探究原因、分析结果。事物的动态演变发展,受诸多因素及相关事物的影响,需要将各种因素综合起来细致分析,找出其内在联系。

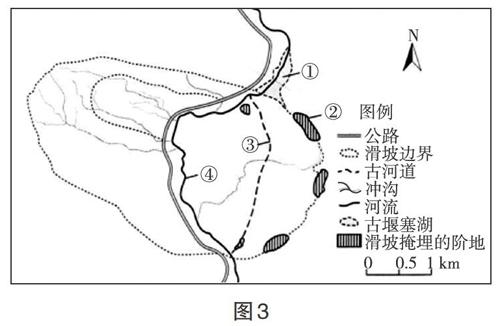

例3.(2020年山东地理等级考卷)图3为某区域滑坡与地貌演化关系示意图。据此完成(6)~(7)题。

(6)推断图中滑坡体的滑动方向为

A. 由北向南 B. 由西向东

C. 由西北向东南 D. 由东北向西南

(7)图中序号所示地理事象形成的顺序是

A. ②③④① B. ②①③④

C. ③①④② D. ③②①④

解析:图中呈现的地貌是长期逐步演化的结果,图示中有以下地理事物:滑坡边界、古河道、冲沟、现今河流、古堰塞湖及滑坡掩埋的阶地。解答这组试题,需要找出上述事物之间在形成过程中彼此的联系与影响,运用地理事物发展演变的动态原理去思索推理,这样才能真正理解该区域各种地理事物形成的来龙去脉。结合图中信息与生活经验可知,冲沟与古河道及掩埋的阶地之间是有联系的,冲沟中的泥石(含滑坡体)顺着水流方向滑动,淹没古河道后,继续向东南滑动,掩埋河谷阶地,并形成滑坡边界。而堰塞湖则是由古河道堵塞而形成,当水位达到上限时,河水溢出并改道形成现今河流。由此可以看出,只要逐步厘清古河道遗迹、滑坡边界,堰塞湖及现今河流形成的前后联系及相互作用,试题解答的脉络就很清楚了。第(6)题是判断滑坡体的滑动方向,从图上看,滑坡的边界向东南方向凸起,与冲沟的流向一致,且滑坡边界位于古河道以东,综合这些信息,可以得出图中滑坡体的动态形成过程:滑坡体顺着冲沟方向,由西北向东南方向滑动,由此便能得出第6题选C;第(7)题是直接考查地理事物动态形成过程的先后顺序,要判断出古河道、滑坡掩埋的阶地、堰塞湖、新河流的先后顺序,就要根据图中信息,描绘出动态的形成过程:滑坡体向东南方向滑动,先淹没古河道③,进而淹没古河道以东的阶地②,形成滑坡体边界,在滑坡体边界的古河道上游,受滑坡体的堵塞形成堰塞湖①,随着水量增大,堰塞湖水溢出,形成新的河流④,借助图例中的信息,掌握这一演变过程,答案就昭然若揭了,故第7题应该选D。这是一组难度较大的试题,考生平时若不进行这类地貌环境演变试题的训练,很容易丢分。善于从地理事物的动态形成过程中把握各种相关事物的关系,弄清地貌形成的来龙去脉,这是考生应该具备的地理思维活动特征。

参考答案:(6)C (7)D

四、新概念分析:从外延与发散的因素中寻找答题突破口

在高考地理试题中,常常会给定一个新的地理概念,以此创设一个试题情境来设计问题。由于给定的新概念比较陌生,考生往往容易忽视影响这个新概念的相关因素,对新概念的外延与发散没有深入理解,在解答地理试题时就会出现失误。概念是静态的,但与其相關联的事物及影响因素却是动态变化的,解题时应从新概念的外延与发散的动态变化中寻找答题突破口,这是解决这类试题的关键所在。

例4.(2020年山东地理等级考卷)同城化是指两个或两个以上相邻城市紧密联系、协调发展、共享发展成果的现象。公路客流能够反映城市间的日常人口流动方向和强度,是分析判断城市间关系的重要指标。图4示意安徽省2011年8月行政区划调整前的中心城市间公路客流状况。滁州的首位客运流向为南京,次位客运流向为合肥,两个方向的客流量相差很小。据此完成(8)~(9)题。

(8)下列城市组合中,最适宜推进同城化的是

A. 安庆—池州 B. 合肥—巢湖

C. 亳州—阜阳 D. 芜湖—铜陵

(9)合肥虽为滁州的次位客运流向,但滁州发往合肥的客流量与发往南京的相差很小,其主要原因是

A. 南京经济发展水平高

B. 滁州与南京距离更近

C. 滁州与合肥行政联系密切

D. 合肥与南京均为省会城市

解析:材料提供了一个以“同城化”这个新概念名称为背景的试题情境,解答这类题时首先应对新的概念名称进行分析,快速找出影响新概念的因素。阅读材料可知:客流量和客流方向是判断两个城市是否可以推进同城化的重要因素。不同的城市之间客流量和客流方向是不同的,推进同城化的条件是兩个城市之间的客流都要大,即相互之间都应该是首位客运流量(人数最多的客流方向),找出这个至关重要的因素再对各组城市进行比较,问题就会变得很明朗。从第(8)题选项中的城市组合来看,合肥与巢湖两城相互之间均为首位客运流向,其城市间关系十分密切,符合同城化要求,故应选B;第(9)题其实是要求考生分析为何滁州发往合肥的客流量与南京相差很小,这就需要分析滁州与合肥的关系,合肥是一个省会中心城市,其行政联系辐射全省(包括滁州),所以滁州发往合肥的客流量同样也比较大,虽为次位客流方向,但与发往南京的客运量相差不大(发往南京客流量大是因为南京位于经济发达地区,距离滁州较近),理清了这层关系,就弄清了发往不同方向客流量差异的原因,故第9题就很容易得出正确答案,该题应选C。可见,找出与新概念存在相互联系和相互影响的事物进行分析,多思考事物之间的动态关系,思维就会变得更加灵活、更加开阔。

参考答案:(8)B (9)C