氢内燃机发展状况及展望

2021-02-03祝勇黄翔陈昊倪培永张学文

*祝勇 黄翔 陈昊 倪培永 张学文*

(1.上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 上海 201804)

(2.南通大学 江苏 226019)

1.概述

当前社会能源体系建立在以石油、天然气等一次性能源上,伴随着能源需求提升,环境污染和温室效应问题日渐突出。为实现可持续发展,世界各国大力发展太阳能、风能、氢能等绿色能源,我国也提出了在2030年碳达峰、2060年碳中和的战略目标。大多数可再生能源因其固有的随机性和波动性,会产生严重的光能、风能等损失。氢作为化学储能型能源,可以有效回收废弃能量,以及高能量密度(140MJ/kg,煤炭4.5倍,石油3倍)和清洁无污染的特性被视为未来能源技术方向[1-2]。

2.为什么选择氢内燃机

氢能源利用方式很多,其中以氢燃料电池和氢内燃机最受关注。氢燃料电池通过电化学反应,直接将氢燃料中的化学能直接转变为电能,能源利用率高、工况平稳、能实现零排放,一度被认为是氢能源最有效的利用方式。但氢气纯度要求高(99.99%),依赖于稀有金属铂,以及尚未完善的工业体系,以致于氢燃料电池的价格一直居高不下。在可以预见时间段内,氢燃料电池很难通过规模化、产业化生产来满足全社会需求。相反,氢内燃机虽然在能源利用、排放方面有所不足,但在结构上和传统内燃机差距不大,氢内燃机的生产可以依托于现有的工业体系,在低成本进行批量化生产。从整体上看,在氢能源利用方面,氢内燃更有希望在汽车行业大规模生产使用。

(1)使用氢能源的优势

①降低当地污染。

②减少全球二氧化碳排放。

③解决石油、天然气等不可再生能源对人类发展的制约问题。

(2)相对于氢燃料电池,氢内燃机的优势

①大部分零件与汽油机/柴油机相同,物料成本低约为1.3万元。

②可使用现有生产线,节约成本。

③耐久性高,约为30万公里。

④对氢气纯度要求低,不依赖稀有金属。

总得来看,氢燃料发动机的最大优势在于成本和产业化前景。

3.氢内燃机发展现状

截至目前,氢内燃机已经有几十年的发展历史,早在2000年,福特汽车就正式开始氢内燃机研究,随后国外如宝马、马自达等汽车公司,国内如长安汽车等公司先后投入资金进行氢内燃机研发。

氢内燃机的发展并非一帆风顺,在深入研究过程中,发动机回火、氢脆、排放等问题相继出现。因为车载储氢问题无法解决、气道喷氢导致动力不足、加氢站不完善等问题,宝马等汽车公司先后放弃了氢内燃机在汽车使用上的探索。在之后的时间里,氢内燃机在汽车运用上的发展陷入停滞。虽然如此,但国内外对于氢内燃机技术上的研究从未间断,随着时间推移,技术和材料有了突破性发展,车载储氢、燃烧、排放等问题得到有效解决,氢内燃机在近几年被重新予以重视。2019年,上汽集团和博世集团分别发布了2.0T的缸内直喷增压氢内燃机。随后的2021年里,丰田公司的氢内燃机汽车丰田-卡罗拉在日本富士赛道进行了24h拉力赛,国内,一汽、广汽、长城等汽车公司也分别推出不同型号的缸内直喷增压氢气发动机样品。

总体上,氢内燃机的研究可以分为两阶段。第一个阶段是2000年-2007年,以宝马汽车公司为代表的气道喷氢内燃机阶段;第二个阶段是从2019年至今,由上汽集团和博世引领的缸内直喷氢内燃机阶段。

4.氢内燃机技术问题及发展现状

(1)车载储氢

有关于氢气储存的问题一直以来都是氢能源相关技术研究的难题,氢气分子尺寸小,容易渗透到储存罐体材料中将材料氢化,产生氢脆现象;同时,氢气易燃、易爆的性质制约了氢能源的应用场景[3]。尤其是在车用发动机上,需要在有限空间内存储足够量氢能源燃料保证续航能力,更是一项巨大的挑战。目前,氢气储存方式研究方向主要有高压气态储氢、低温液态储氢和储氢材料储氢三大类。

早在十九世纪末,锻造金属容器就被用与氢气储存,储氢压力达12M。由于氢分子很容易渗入钢瓶中腐蚀钢瓶,产生氢脆现象,气瓶在高压下有爆裂风险[4],所以不用于车载储氢。1963年,Brunswick公司研发出塑料内胆玻璃纤维全缠绕复合高压气瓶。2001年,Quantum成功研发出采用聚乙烯内胆碳纤维全缠绕结构,工作压力为70MPa的高压储氢瓶。

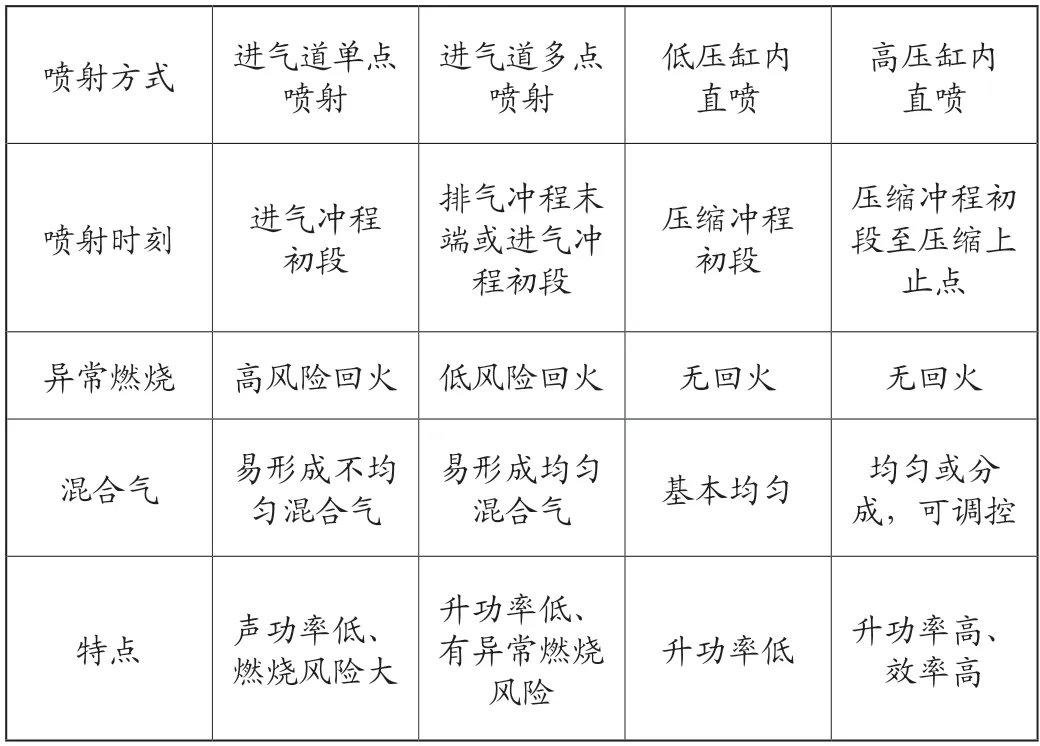

在车载领域,运用最广泛的储氢技术是高压储氢气瓶。随着车载储氢应用需求不断提高,轻质高压是对储氢瓶的最终要求。目前,高压储氢容器已经由全金属(Ⅰ型瓶)发展到塑料内胆纤维全缠绕气瓶(Ⅳ型瓶)。不同类型高压储氢气瓶比较见表1。

表1 不同类型储氢瓶对比[3]

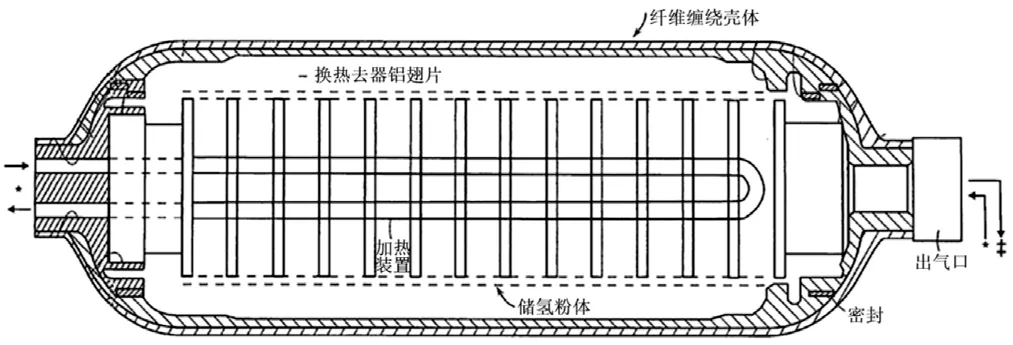

Ⅰ型储氢罐因为纯金属性质不适用于车载储氢,目前Ⅲ型和Ⅳ型是复合材料制氢气瓶的主流。主要由内胆和碳纤维材料组成(如图1),纤维材料呈环状或螺旋状缠绕在内胆外围,能有效提高内胆结构强度。在汽车领域,Ⅳ型储氢瓶已经在国外成功商用;我国对于高压储氢研究起步较晚,受碳纤维技术和纤维缠绕加工技术所限,目前仍致力于Ⅲ型储氢瓶发展。

图1 高压复合储氢罐结构

(2)爆燃、早燃及回火

氢内燃机存在的问题和其优势密不可分。氢气燃烧时传播速度极快(大约为汽油燃烧时的9倍),会导致燃烧时间过短,燃烧做功时间短,无法克服压缩功,容易导致发动机熄火,即产生爆燃问题;其次,因为氢气燃点低,内燃机中火花塞电机过热、热沉积物等都会导致氢气发生自然,出现早燃问题;同时因为燃烧传播速度快,此时进气门未关闭,火焰会进入进气管,发生回火现象。

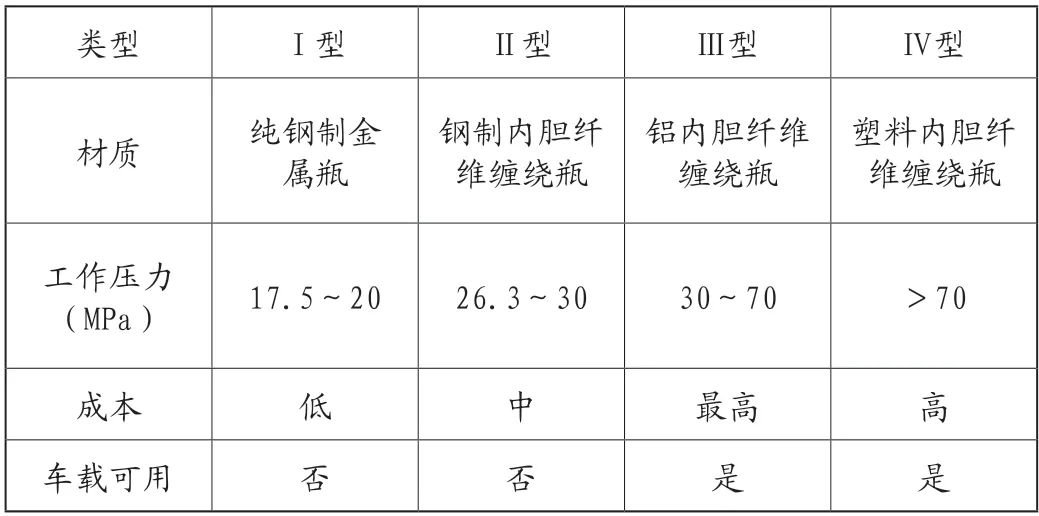

目前,各公司推进直喷技术,直接在发动机气缸内喷氢气,不仅消除了氢气占用气缸容积的问题,还大幅提高了氢内燃机的动力性,与进气道喷射相比,直喷氢内燃机可以在进气门关闭后喷氢,避免氢气回流导致的回火问题。缸内直喷和进气道喷射比较见表2[5]。

表2 缸内直喷和进气道喷氢特点比较

选用缸内直喷氢内燃机,会因为混合器分部不均,过早点火会产生早燃、爆震现象[6]。S.Verhelst总结了爆震强度和未燃混合器质量分数间的关系,可以总结出,氢内燃机抑制爆震主要方法有:优化燃烧室结构、优化喷射策略、采用EGR和喷水降低干缸内温度、利用增压技术,提升爆震边界[7]。

(3)排放

氢内燃机理论上有H2、HC、CO、CO2、NO五种排放产物,其中CO、CO2、HC这三种污染物由机油燃烧产生,排放浓度均较小。作为氢内燃机主要排放物,是氮气、氧气在气缸高温下反应形成,排放量最高可达0.02g/kW·h[8],所以,控制的排放是控制氢内燃机排放的重点。目前,降低排放的手段主要有以下几种。

①稀薄燃烧和喷射参数优化

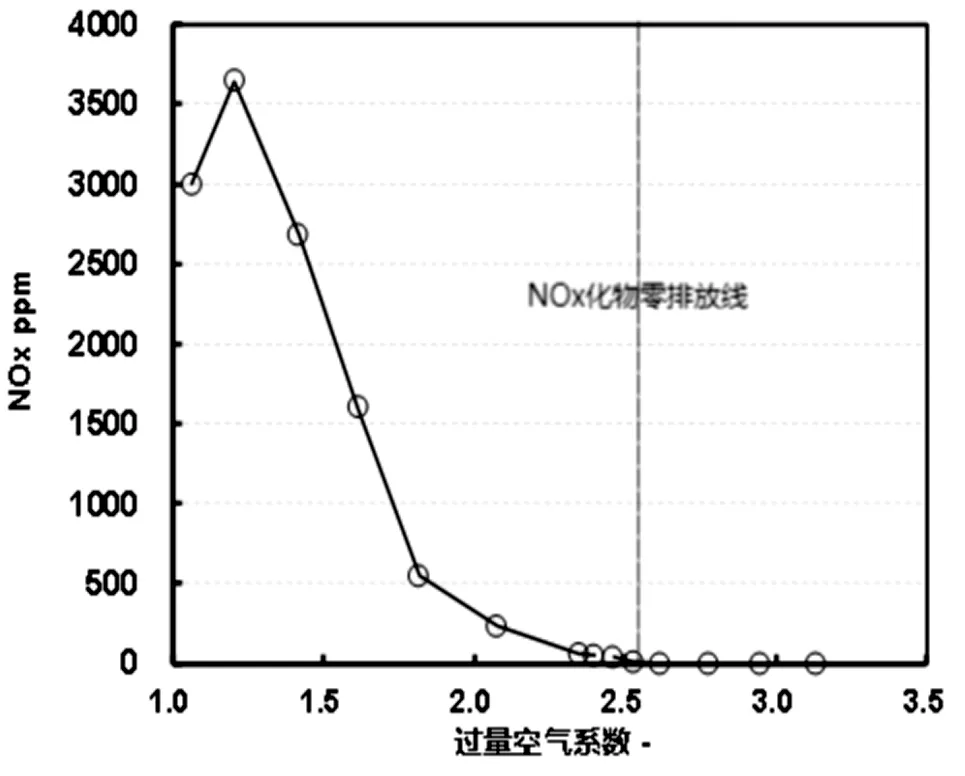

氢内燃机排放量与过量空气系数λ密切相关。当λ达到2.5时,达到零界点(如图2)。

图2 空气系数对排放的影响

因此,控制过量空气系数是减少氢内燃机排放最有效的方式。为保证内燃机燃烧稳定性,λ一般小于3.3,所以λ取2.5~3.3之间时,既能使排放归零,又能保证氢气燃烧的稳定性。通过机械增压或者涡轮增压提高进气压力以保证氢内燃机在稀薄燃烧下的动力性,使氢内燃机始终保持在λ>2.5的工况下工作,此时排放通常小于0.1g/kW·h。

T.Wanner等人对喷射相位对排放的研究,得出在部分负荷下喷射提前,排放降低;而在大负荷工况下,推迟喷射会导致排放降低。这是因为在部分工况下,整体燃烧稀薄,提前喷射可使混合气混合时间延长形成低浓度均匀混合气,降低排放;在大负荷工况下,推迟喷射可使缸内混合气出现分层,避开高排放阶段降低排放[9]。

②EGR技术和喷水技术

EGR即废气再循环技术,通过EGR技术,提高进气比热,能显著降低燃烧温度和燃烧速率,从而有效降低排放[10]。C.Bleechmore对比了冷热EGR对氢气内燃机的影响,在化学当量比浓度下,排放分别降低87%和93%。同时使用冷EGR会对燃烧稳定性产生影响,平均有效压力循环变动系数从1.7%上升到了2.6%。

喷水技术在原理和EGR技术类似,但相对于EGR技术,喷水技术能更精准的调控燃烧工质和控制燃烧温度,且不会大幅度影响内燃机动力性能。喷水技术按照喷射方式可分为进气道喷水和缸内直喷两种形式。

③后处理技术

除了上述缸内降低排放的手段外,还需要在缸外进一步处理排放物,使氢内燃机能满足日益严苛的排放标准。

在日本东京城市大学,提出了一种新型的尾气排放后处理技术,一种两段式氮氧化物存储还原系统(NSR)和氧化催化剂(DOC)组合系统,该系统的工作原理是利用未完全燃烧的氢气或是在后处理系统中喷入低压氢气在NSR中还原,其中DOC系统负责氧化未反应完全的氧气和在还原过程中产生的氨气。从文献[11]中可知,NOx的净化率可以达到98%,而氢气的消耗量只增加0.2%~0.5% NOX。这套后处理技术在整车运行上得到的效果更为明显,可使循环排放从1.07g/kW·h降低至0.08g/kW·h。

在文献[12]中,kang对LNT(lean trap)、SCR(selective catalytic reduction)后处理技术进行研究,利用发动机混合器浓度变化进行周期性吸附-催化-还原和化学反应彻底去除少量NOx排放,实现双零排放。

5.总结

近年来,氢内燃机在实际使用方面已经取得了重大的进展,氢内燃机的产业化前景比较明朗,短期内,氢内燃机比氢燃料电池更适合用于实现碳中和、碳达峰目标的手段。

氢内燃机在储氢、燃烧、排放等方面的问题已经有了比较好的解决方案,为氢内燃机未来的产业化提供了有力支撑。但同时,就当前技术形式下,国内的储氢技术、氢气喷射技术还需要进一步提升,并且由于氢燃料和柴油、汽油燃料的差异性,应当尽早根据氢燃料特性,摆脱原有内燃机的框架,建立新的氢内燃体系。