凝固型双蛋白酸奶的发酵配方优化

2021-02-01孔凡平郎秀杰郭成宇

孔凡平,郎秀杰,郭成宇

1. 齐齐哈尔大学食品与生物工程学院(齐齐哈尔 161000);2. 黑龙江省果蔬杂粮饮品工程技术研究中心(齐齐哈尔 161000)

双蛋白最早在2006年“第二届中国大豆食品产业圆桌峰会”首次被提出[1]:将植物蛋白中的大豆蛋白与动物蛋白的牛奶蛋白两种蛋白的优点相结合,可满足人们对蛋白质的营养健康需求[2],尤其是运动员及老年人肌肉健康。酸奶是一种风味独特,营养价值高,具有健胃、助消化、增强人体免疫力等功能的发酵乳制品,日益成为益生菌最有效的载体之一[3]。我国东北地区是四大“黄金奶源”黄金地带之一,并且,黑龙江省的大豆产量占华北地区的80%,根据我国国情以及这些物质的研究背景,实行双蛋白酸奶工程不仅能够优化我国人民的膳食营养结构,还能够大大提高东北地区产业化的发展。

凝固型酸奶以其特有的细腻滑爽、质地稠厚而深受消费者的喜爱。目前,国内对双蛋白食物的研究较少[4]。秦南冰等[5]研究发现酸奶接种时嗜热链球菌发酵速度整体上快于保加利亚乳杆菌的发酵速度,并且当杆菌和球菌接种量比为1∶1时,其产酸速度最快。因此,此次试验以豆粉和全脂奶粉为主要原料,经保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌发酵,得出凝固型双蛋白酸奶的最适配方,为双蛋白食物的发展提供一定的科学参考。

1 材料与方法

1.1 原料与试剂

豆粉、全脂奶粉,市售;直投式发酵剂(YO- MIX883LYO),中国丹尼斯克公司;MRS培养基、蔗糖、稳定剂,由黑龙江省果蔬杂粮饮品工程技术中心提供。

1.2 仪器与设备

JY-3002电子天平,上海精密科学仪器有限公司;200 mm型申环Mini离心机,张家港市离心机制造厂;GJJ-0.03/100型高压均质机,上海东华高压均质机厂;DK-98-1型数控电热恒温水浴锅,余姚市东方电工仪器厂;NDJ-8S黏度仪,上海精密科学仪器有限公司;隔水式恒温培养箱,上海科恒实业发展有限公司;SW-CJ-1D单人净化工作台,苏州净化设备有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 双蛋白酸奶生产工艺流程

牛乳→复原→混合(蛋白比1∶1)→调配(蔗糖6%、稳定剂0.03%,于70 ℃热溶解)→均质(50 ℃,20 MPa)灭菌(95 ℃,5~10 min)→冷却至43 ℃→接种(发酵剂0.004%)→发酵(43 ℃,7 h)→冷藏后熟(4 ℃,约24 h)→成品

1.3.2 操作要点

1.3.2.1 复原

将豆粉、全脂奶粉分别用纯净水按照1∶5比例在50~60 ℃复原30 min,成复原豆乳和复原牛乳。

1.3.2.2 混合、均质将豆乳、牛乳、蔗糖和稳定剂混合定容,在20 MPa、50 ℃下均质1次。

1.3.2.3 杀菌、冷却

将混合液在90~95 ℃下杀菌5~10 min,之后冷却至43 ℃。

1.3.2.4 接种发酵

冷却后将发酵剂投入混合液中,搅拌均匀后灌入杯子中,在43 ℃下发酵5~7 h。

1.3.2.5 冷却后熟

将发酵后的酸奶放在0~4 ℃温度下后熟24 h。

1.3.3 单因素试验

接种量:豆乳蛋白-牛乳蛋白比1∶1,加糖量6%,稳定剂0.03%,杀菌后冷却至43 ℃,分别接种0.001%,0.002%,0.003%,0.004%和0.005%,并记为IS1,IS2,IS3,IS4和IS5;在42 ℃下发酵6 h,发酵结束后测乳酸菌数量,并进行理化指标检测以及感官评价,确定最佳接种量。

蛋白比:在酸奶的总蛋白为3%的条件下,豆乳蛋白-牛乳蛋白比为3∶2,3∶1,1∶1,2∶3,1∶3,牛乳蛋白和豆乳蛋白,并分别记为PR1,PR2,PR3,PR4,PR5,MP和YP;在糖量6%、稳定剂0.03%、接种量0.004%下发酵6 h,发酵结束后,检测理化指标并进行感官评价,确定最佳蛋白比。

加糖量:豆乳蛋白-牛乳蛋白比1∶1,稳定剂0.03%,分别加4%,6%,8%,10%和12%糖,并记为SL1,SL2,SL3,SL4和SL5;杀菌后冷却至43 ℃,接种量0.004%,发酵6 h,发酵结束后,检测理化指标并进行感官评价,确定最佳加糖量。

稳定剂添加量:豆乳蛋白-牛乳蛋白1∶1,加糖量6%,分别加0.01%,0.02%,0.03%,0.04%和0.05%稳定剂,并别记为SD1,SD2,SD3,SD4和SD5;杀菌后冷却至43 ℃,接种量0.004%,发酵6 h,发酵结束后,检测理化指标并进行感官评价,确定最佳稳定剂加添加量。

1.3.4 正交试验[6]

根据单因素试验结果,依据正交试验原理对酸奶发酵过程中的接种量、蛋白比、加糖量、稳定剂添加量4个发酵配方参数进行优化。采用四因素三水平L9(34)的正交表进行试验设计,每个因素选择3个水平,如表1所示。

表1 双蛋白酸奶正交试验的因素水平

1.4 检测方法

1.4.1 乳酸菌测定

试验样品参照GB 4789.35—2016《食品微生物学检验 乳酸菌检验》测定。

1.4.2 黏度测定

将后熟后样品调温至20~22 ℃,采用NDJ-8S黏度仪4#转子在30 r/min下测定,当扭矩为10%~85%时,记录测定数据。

1.4.3 持水力测定

样品后熟24 h后,称取待测样品Wo(g)后,以4 000 r/min离心15 min,取出离心管,除去上清液,测残余物的质量W(g),酸奶的持水力按式(1)计算。

1.4.4 酸度测定

样品根据GB 5009.239—2016《食品安全国家标准 食品酸度的测定》方法进行测定。

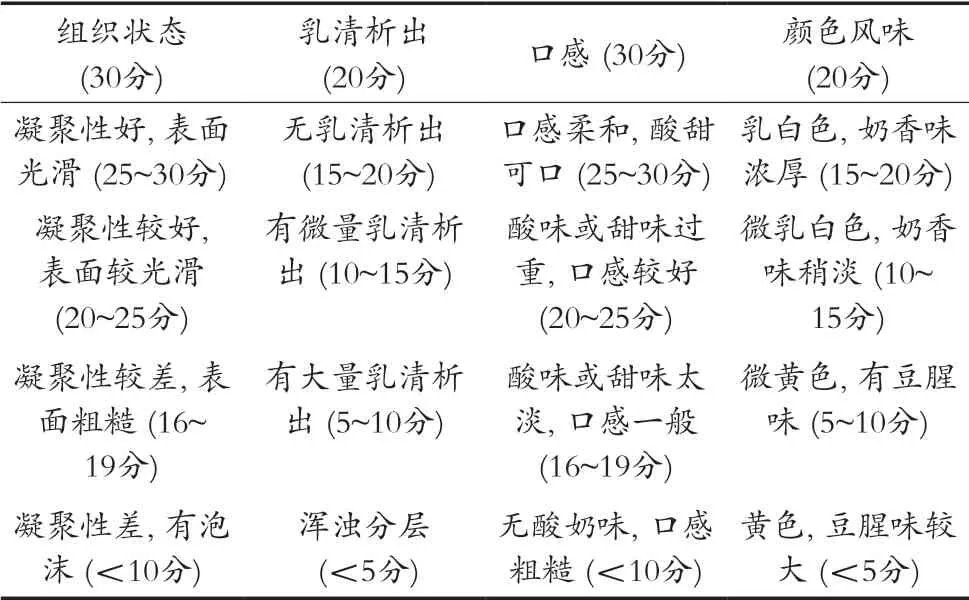

1.4.5 感官评价标准

双蛋白酸奶口感和风味的试验评价采用感官综合评分法,请10位经验丰富的评定人员对试验样品分别进行感官评分,评分标准根据GB 19302—2010《食品安全国家标准 发酵乳》的要求,参考酸奶的感官评分标准进行修改,如表2所示。

表2 双蛋白酸奶的感官评价标准

1.5 数据统计与分析

所列数据至少为3组试样的平均值。绘图软件采用Origin 8.0绘制。

2 结果与讨论

2.1 双蛋白酸奶单因素试验

2.1.1 菌种添加量对双蛋白酸奶感官评分的影响

由表3可知,接种量在0.001%~0.004%的范围内酸奶的感官评分增加,酸奶单位体积内活菌数量少,产酸不足,凝乳状态差,酸奶的组织状态松散[7];随菌种添加量增加,产品单位体积内活菌数量增加,产酸增多,酸奶风味浓厚;当菌种量为0.004%时,感官评分最高。当菌种添加量过多时,产酸过高,体系胶体分子团聚集成的蛋白质网络松散,持水力降低,容易造成乳清析出,影响产品的外观及口感,菌种量少发酵不充分产酸能力慢,组织状态松散,口感差,酸奶的感官评分低。结合经济成本考虑接种量为0.004%最佳。

表3 不同菌种添加量下酸奶的感官评分

2.1.2 菌种添加量对双蛋白酸奶酸度的影响

如图1所示,前2 h酸奶酸度增长慢,趋于平稳,从第3小时开始酸度增长较快且不同菌种添加量的酸奶增长有所差异,菌种量为0.003%的酸奶增长速度较快,可能是由于菌种中的保加利亚乳杆菌将乳中的蛋白质分解为适合菌种生长的氨基酸,从而促进酸奶发酵过程中菌种的浓度,提高酸奶的酸度[8]。

图1 菌种添加量对酸奶酸度的影响

2.1.3 菌种添加量对双蛋白酸奶的黏度和持水性的影响

如图2所示,不同菌种添加量的酸奶黏度呈现先升高后降低的趋势,0.001%接种量的酸奶黏度最低,0.003%接种量的酸奶黏度最高;酸奶在放置过程中酸度有下降趋势,菌种量越多,酸奶越不稳定,最终酸奶黏度降低。菌种添加量的改变导致酸奶相应持水性有所差异,0.004%接种量的酸奶持水力最高,0.005%接种量的酸奶持水力降低。这是因为当接种量较少时,容易造成发酵产品硬度不够,很难凝乳;当接种量过多时,酸奶硬度随之增加,发酵过度,导致酸奶乳清析出过多,影响酸奶品质[9]。

图2 菌种添加量对酸奶的黏度和持水性的影响

2.1.4 蛋白比对双蛋白酸奶感官评分的影响

由表4可知,随着牛乳蛋白比例的增加,双蛋白酸奶的感官评分逐渐增加,豆乳蛋白多的酸奶口感较为粗糙,豆乳味较重,酸奶风味不足,当两者比例为1∶1时,酸奶组织状态较好,酸奶风味浓厚;全豆乳蛋白酸奶的组织状态松散,乳清析出较多,风味不够浓厚,结合成本考虑,蛋白比1∶1的酸奶最佳。

表4 不同蛋白配比下酸奶的感官评分

2.1.5 蛋白比对双蛋白酸奶酸度的影响

如图3所示,随着发酵时间的延长,不同蛋白比的酸奶酸度均呈现上升趋势。几种发酵过程的酸度变化趋势大致相同。0~3 h酸度增长缓慢。从第3小时开始,几种不同配比的双蛋白酸奶开始出现差异。牛乳蛋白含量高的酸奶酸度均高于其他,豆乳蛋白酸度趋于平缓,豆乳蛋白含量多,酸度增加速率降低,乳酸产生速度降低。这与刘晓恒[10]研究结果相似。

2.1.6 蛋白比对双蛋白酸奶黏度和持水性的影响

如图4所示,不同双蛋白配比的酸奶黏度没有太大的变化趋势。可能是因为豆乳蛋白含量增加,在一定范围内对黏度的影响程度不会产生明显变化。蛋白配比1∶1的酸奶持水性最好,高于其他比例的酸奶。酸奶体系的黏度和植物蛋白与动物蛋白的分子量、摩擦系数、温度、处理条件有关,此次试验中植物蛋白与动蛋白相差含量不大[11],因此对酸奶体系状态影响不大。综合感官评价,植物蛋白与动物蛋白比为1∶1的酸奶效果最佳。

图3 不同双蛋白配比对酸奶酸度的影响

图4 不同双蛋白配比对酸奶的黏度和持水力的影响

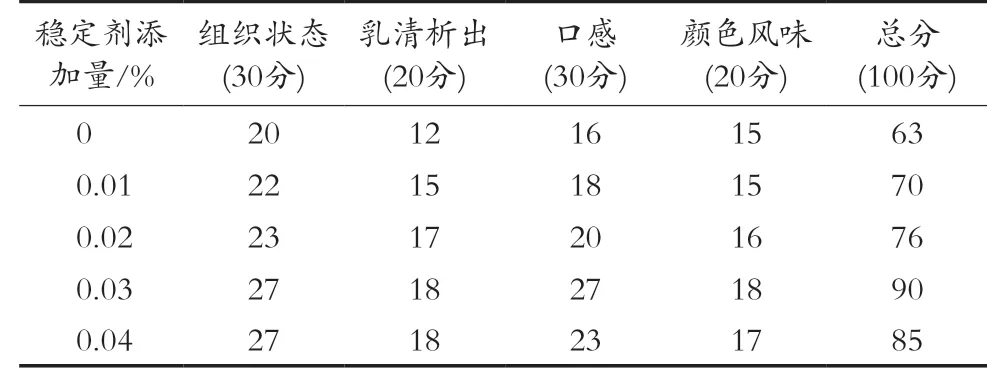

2.1.7 稳定剂添加量对双蛋白酸奶的感官评分的影响

出于品质的稳定和口味的考虑,酸奶中适当添加稳定剂可以保持稳定良好的发酵环境,调节酸奶的风味,稳定剂还能起到保持水分、提高产品黏度、增稠的作用,对酸奶的持水性较好,并能增加酸奶的储藏期。由表5可知,与不添加稳定剂的酸奶相比,添加稳定剂的酸奶感官评分呈上升趋势,当稳定剂添加量为0.03%时,酸奶的组织状态稳定,无乳清析出,酸奶风味浓厚;当稳定剂为0.04%时,酸奶更佳黏稠,口感欠佳。

表5 不同稳定剂添加量下酸奶的感官评分

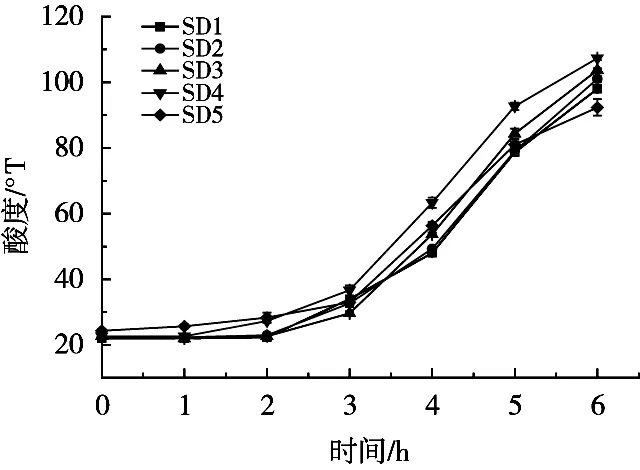

2.1.8 稳定剂添加量对双蛋白酸奶酸度的影响

如图5所示,随着发酵时间的延长,酸奶的酸度逐渐增加。0~3 h酸度增长缓慢,3 h后酸度直线上升,开始凝乳;不同稳定剂的酸度变化趋势基本相同;稳定性相当于增稠剂,对黏度、持水性影响较大,对酸度影响变化不大。

2.1.9 稳定剂添加量对双蛋白酸奶黏度和持水性的影响

酸奶属于不稳定体系,容易发生分层、破乳、乳清析出等现象,植物蛋白与动物蛋白比例对酸奶的状态有很大影响,主要是与蛋白含量与牛乳中脂肪含量多有关,因此添加亲水和亲油性较强的稳定剂,可促进蛋白质与脂肪之间的结合[12],维持酸奶的稳定体系。如图6所示,稳定剂的添加能提高酸奶的持水性,防止乳清析出;当稳定剂添加量为0.03%时酸奶的黏度适中,持水性最好,添加量过多会影响酸奶的口感,结合成本考虑添加量为0.03%最佳。

图5 稳定剂添加量对酸奶酸度的影响

图6 稳定剂添加量对酸奶的黏度和持水力的影响

2.1.10 蔗糖添加量对双蛋白酸奶的感官评价的影响

如表6所示,蔗糖作为酸奶乳酸菌利用的碳源,加量的多少直接影响酸奶产酸产风味物质的能力,当蔗糖添加量为6%时,酸奶的组织状态良好,乳清析出较少,酸甜适中,感官评分最高;蔗糖量过高,酸奶酸度低,感官评分降低,因此结合成本考虑最佳蔗糖量为6%。

表6 不同蔗糖添加量下酸奶的感官评分

2.1.11 蔗糖量对双蛋白酸奶酸度的影响

如图7所示,随着时间的变化,0~3 h酸奶的酸度增长缓慢,蔗糖添加量对酸度的影响变化不大。3~6 h酸度增长速度加快,因为此时糖作为乳酸菌生长的碳源,乳酸产生速度加快,酸奶的酸度显著增加。但是当蔗糖量超过6%时,酸奶酸度增长速率下降,这与张建萍等[13]研究结果相似。

图7 不同蔗糖添加量对酸奶酸度的影响

2.1.12 蔗糖量对双蛋白酸奶黏度和持水性的影响

如图8所示,蔗糖添加量引起双蛋白酸奶黏度的变化趋势不大,且均符合酸奶品质要求,主要是因为糖加入促进乳酸菌生长繁殖,有利于豆乳蛋白和牛乳蛋白产生凝胶;也利于乳酸菌在发酵过程中产生胞外多糖[14],使黏度升高。当蔗糖量为6%时,酸奶的持水性最好,并且随着加糖量的增多,双蛋白酸奶的黏度和持水性变化不大,因此在双蛋白酸奶中加入6%糖不仅能促进酸奶产酸,提高酸奶黏度,凝乳效果好,乳清析出少,还能提高酸奶品质,有利于酸奶的良好风味。

图8 不同蔗糖添加量对酸奶的黏度和持水力的影响

2.2 双蛋白酸奶的配方优化条件结果

表7 生产配方影响因素的优化试验结果

由表7可知,4个因素对双蛋白酸奶品质的影响次序为蛋白比>接种量>糖量>稳定剂。由表8可知,蛋白比对酸奶的感官评分影响最大,接种量次之,稳定剂影响最小,并结合感官评级得到最优组合A2B2C2D2,即蛋白比1∶1、接种量0.004%、稳定剂添加量0.03%、乳糖添加量6%。在此条件下进行3次验证试验,酸奶的感官评分为92分,高于正交试验结果中的试验组合,说明正交试验结果可靠。

表8 方差分析

3 结论

采用单因素试验和正交试验对各影响因素及相互作用进行探讨,优化的试验结果表明,双蛋白酸奶最佳发酵配方为菌种添加量0.004%,蛋白比1∶1,加糖量6%,稳定剂0.03%。在此最优配方下,酸奶的各项理化检测最佳,酸奶色泽均匀,酸甜可口,口感细腻,具有产业化生产价值。