自媒体文艺短视频的媒介神话学阐释

——以李子柒古风艺术短视频为主要考察对象

2021-02-01单小曦

单小曦,支 朋

(1.杭州师范大学 人文学院/文艺批评研究院,浙江 杭州 311121;2.杭州师范大学 人文学院,浙江 杭州 311121)

当前,依托移动互联网和自媒体平台,文艺类短视频获得了长足发展。与传统影视、微电影、影音装置艺术不同,自媒体文艺短视频题材广泛,内容短小,互动率高,用户黏度大,取材平民化。针对文艺短视频的爆发式增长,学界及时介入,在制作内容、技术运用、艺术形式、营销管理、传播模式等方面开展了相关研究。(1)参见曾一果、时静《从“情感按摩”到“情感结构”:现代性焦虑下的田园想象》,载《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期;刘娜、梁潇《媒介环境学视阀下Vlog的行为呈现与社会互动新思考》,载《现代传播》2019年第11期;朱杰、崔永鹏《短视频:移动视觉场景下的新媒介形态——技术、社交、内容与反思》,载《新闻界》2018年第7期; 肖珺、张驰《短视频跨文化传播的符号叙事研究》,载《新闻与写作》2020年第3期,等等。应该承认,这些研究已经取得了值得肯定的成绩,在一定程度上扩展了当代文艺研究的路径。但也应看到,目前的自媒体文艺短视频研究仍处于起步阶段,缺乏应有的穿透力、批判性和反思性。与相关研究的视角和主要观点不同,本文认为,在较为深层的学理层面,自媒体文艺短视频应该被定位成一种“今日神话”,它具有“今日神话”的全部要素和特质。但此“神话”不同于罗兰·巴特以语言符号学为武器所指认的、形成于1950~1960年代西方消费社会之初的“神话”,而是媒介文艺学观照下、形成于当前数字媒介文化语境中的“新媒介神话”。

截至2020年6月,李子柒古风民俗艺术短视频创作数量近150个,其全网粉丝量已达5000万,其中海外粉丝量2000多万,累积播放量超30亿次。这些短视频主要围绕时令节气、传统节日、民风民俗进行,以传统烹饪的方式分享美食、手工制作过程等。鉴于李子柒古风艺术短视频的过人“创意”、高超“技巧”、广泛的影响力和代表性,本文以此为主要考察对象,阐释自媒体文艺短视频作为新媒介神话的实质,揭示其隐蔽的生产机制,希望对其形成更有深度和批判性的研究。

一、从语言神话到媒介神话的理论改造

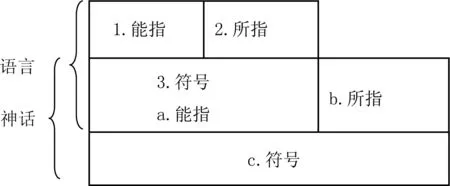

在东西方文论、美学研究领域,罗兰·巴特的神话理论或“神话修辞术”研究几乎人尽皆知。一般认为,这个神话是以索绪尔语言符号学为基础建构的二级符号系统。在索绪尔看来,语言是特定的符号系统,“语言符号连接的不是事物和名词,而是概念和音响形象。后者不是物质的声音,纯粹物理的东西,而是这声音的心理印迹,我们的感觉给我们证明的声音表象”[1](P.94)。他用“能指”和“所指”分别表示音响形象和概念,即作为能指的音响形象和作为所指的概念联结形成符号系统。巴特以此为基础提出了著名的“神话”理论。在《神话修辞术》中巴特谈道:“因为它是根据在它之前就已经存在的符号学链而建立的:它是次生的符号学系统。在初生系统里为符号(亦即概念和印象的联结总体),在次生系统里变成单一的能指。”[2](P.144)在《符号学原理》中巴特进一步阐释说:“一切系统都包含着一个表达平面(E)和一个内容平面(C),意指作用相当于两个平面之间的关系(R)……这样一个系统ERC本身也可以变成另一系统的单一成分,这个第二系统因而也是第一系统的引申。”[3](P.169)综合起来,作为“一种言说方式”,神话就是建立在符号“初生系统”基础上的一个“次生系统”。其间发生了一种由“直接意指”向“含蓄意指”的转换过程,初生系统即由能指和所指构成的语言符号系统转变为次生系统里的能指或表达面。在转换过程中,初生系统中的所指或内容面的充实意义被抽离,与能指一起退化为空洞的形式,构成了次生系统中的新能指或表达面,并指向了一个新的所指意义。为什么要进行这种转换呢?其目的和实质就是要把“人为”的、有目的的、意识形态化的观念掩盖起来,并包装成某种“自然而然”的、理所当然或理想化的思想意识,让人接受。如图1所示。

图1 语言符号学的神话示意图

但按照笔者倡导的媒介文艺学,这个关于神话的理论概括并非是完美无缺的。事实上它忽略或弱化了除语言符号外其他媒介要素参与神话建构的作用。我们认为,任何一个意指行为都不是符号的单纯作用,而是包括符号在内的媒介系统整体性的媒介化活动。这个媒介系统一般会涉及语言符号媒介、载体媒介(语言符号所必需的物质承载体)、制品媒介(语言符号与载体媒介结合加工的产物)、传播媒体(信息生产与传播机构)、技术媒介(渗透于上述各个媒介层面中的技术、技巧)。[4](PP.113~114)这些媒介类别和层次一起结合成一个媒介系统,复合运作共同形成意指实践,共同打造神话。

实际上,巴特也看到了语言符号外一些媒介形式对神话的作用。他指出:“在此须回想一下神话言说方式的材料(狭义的语言、照片、绘画、广告、仪式、物品等),它们一开始不管多么千差万别,一旦被神话利用了,都归结为纯粹的意指功能:神话在它们身上只看到了同样的原材料,它们的同一性在于它们都简化为单一的语言状态。涉及的不管是文字的书写还是绘画线条的书写,神话从它们身上想看到的都只是诸符号的一个总体,只是一个整体性的符号,它是初生符号学链的最后一项。”[2](PP.144~145)这里说得很清楚,构成神话的能指除了“狭义的语言”“文字”“绘画的线条”等符号媒介外,还包括“照片”“绘画”“广告”“物品”等制品媒介,以及“文字的书写”“绘画线条的书写”等技术媒介,而这两个方面必然内在地包含着纸张、画布和其他载体媒介,它们一起构成了神话意指的表达面。但在具体论述中巴特却说:“符号学家可以用同样的方式处理文字和图像:他从这两者当中所接受的,就是它们都是符号,它们都迈入了神话的门槛,具有同样的意指功能,两者也都构成了作为对象(工具、素材)的群体语言。”[2](P.145)可见,他和大部分符号学家一样,把我们所说的媒介系统收缩到了符号系统之内,认为所有媒介层面和要素种类都可以被看作是广义的语言。应该承认,一般符号学分析自有其道理,不过以语言符号学化约媒介系统,很难说清楚媒介系统超出符号的强大建构功能,对于摄影、电影、电视等电子媒介神话和今天的数字新媒介神话而言,尤为如此。本雅明曾谈到,“对电影来说,关键之处更在于演员是在机械面前自我表演,而不是在观众面前为人表演……在人被机械的再现中,人的自我异化经历了一种高级的创造性运用”[5](PP.34~35)。而摄影机、摄像机带来的“人自我异化的高级创造性运用”在巴特语言符号学神话理论的分析中欲言又止。巴特在《电影里的罗马人》一文中说:“《恺撒大帝》的另外一个符号:所有面孔都不停地出汗,百姓、士兵、谋反者,严峻而紧张的脸上渗出大量汗水(用凡士林来表现)。特写镜头频繁使用,汗水在此显然是所蕴意图的表征。”[2](P.17)这里特别突出了电影“特写镜头频繁使用”的作用。在《嘉宝的脸》一文中,巴特立足于“迷人的影像”[2](PP.51~52),对比分析了嘉宝和赫本的脸。而电影“特写镜头”“影像”本身是包括画面、文字、图像、声音等符号媒介的,这些符号又是依托屏幕这一载体媒介的,其大小、宽窄、长宽比例、质地等都构成表达因素。这里尤为重要的是,这些媒介形式背后都有电子技术的支撑。

媒介文艺学认为,应该从媒介视角审视神话的构成和意指实践,面对新媒介时代的神话现象,需要把语言符号学神话理论改造成媒介神话理论,只有使用改造后的媒介神话理论分析自媒体艺术短视频,才可能取得良好的阐释效果。媒介神话由语言符号学神话扩展而来,与后者相比,主要体现在表达面要素的增加和意指过程的复杂化两个方面。如图2所示。

图2 媒介神话示意图

媒介神话的初级系统应由原来的语言符号系统扩展为媒介系统,即符号、载体、制品及其渗透在其中的技术共同构成这一系统的表达面,它们的复合运作指向原初所指意义,这一表达面和所指意义的结合形成第一层级的媒介意指。在此媒介意指过程中,初级系统的所指意义逐渐退化,最终成为次级系统的形式要素,与初级系统中的诸多媒介要素共同形成次级系统的新的表达面,并指向一个新的所指意义,最终使一种文化意识形态被包装成理想性的、具有精神价值指向的思想观念。需要特别指出的是,初级系统还停留于生产制作环节,不涉及传播;次级系统除了生产制作环节外,还延伸到了传播环节,因此在表达面中,除了符号、载体、制品和渗透于其中的技术外,作为机构的媒体也加入其中,并成为重要的意义建构要素和环节。这样,在次级系统中,符号、载体、制品、媒体和渗透于各个层面中的技术结合成新的表达面,并指向新的所指意义。

其实,这种媒介神话在现实中早已存在。在语言独步天下以及语言论转向大潮汹涌澎湃的20世纪,语言符号学神话理论诞生并被用于神话现象分析,无可厚非。但在数字新媒介淹没语言以及互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等智媒介强势发展的21世纪,面对新媒介语境中的各种“今日神话”,将媒介神话从潜在状态拉向前台,使用媒介神话的理论武器阐释自媒体文艺短视频等新媒介神话就变得必要而迫切了。

二、自媒体文艺短视频的初级系统及直接意指

作为新媒介神话,自媒体文艺短视频以媒介系统及其直接意指为基础。自媒体文艺短视频主要通过诉诸于接受者的视听感官达成意指实践。从视听感官角度,可以把自媒体文艺短视频的媒介分为视觉媒介系统和听觉媒介系统。两大媒介系统之中又各自包含着符号、载体、制品、技术等不同层次和类别的具体媒介。视觉媒介系统以字幕文字、图画、图像为符号媒介,以屏幕和摄影、摄像器具对符号的各种承载形式为载体媒介,以上面的符号与载体结合制作而成的视频文件为制品媒介,以上述三大类媒介的制作技术即应用于其中的数字技术为技术媒介;听觉媒介系统以人物语言、配乐和音响的乐音、韵律、节奏、声响等为符号媒介,以各种声音依凭的声波、人物发音器官、外物物体本身、乐器发音设备等为载体媒介,以这些符号媒介和载体媒介结合制作而成的音频文件为制品媒介,发音技巧、音乐、音响技术和贯穿于制作过程中数字技术为技术媒介。在自媒体文艺短视频中,视觉与听觉方面的特质都是通过各自的视听媒介系统构建出来的。在具体文本中,视听媒介系统又是结合在一起的,集中表现为动态的短视频画面、镜头景别和蒙太奇等各种拍摄技巧。它们共同构成文艺短视频一级系统的表达面,在观者头脑中输入影音形象,构建相关的概念意义。

在李子柒艺术短视频中,视、听两大媒介系统相互结合形成的短视频画面、镜头景别设计和蒙太奇等技术共同作用,首先会在观者的意识中唤起一种关于生活状态的概念意义——美人、美景、美食、完美的手工劳动组合成的田园生活。就初级媒介系统而言,这种生活状态只是千万种生活形态中的一种,并不具有特别的意识形态建构意味。从视觉媒介系统和听觉媒介系统两个方面具体分析这个初级系统的意指过程。

在视觉媒介系统中,画面、镜头和拍摄技巧很是关键。首先是蒙太奇技巧的使用。根据蒙太奇理论奠基者爱森斯坦的观点,蒙太奇的影像表现手段大致可以分为场面调度和镜头调度。这是“日常生活中或按戏剧方式结构起来的生活中事物与现象的表现范围延伸的结果。镜头调度是出自场面调度的一个飞跃。可以说是‘第二级’的场面调度,即把摄影机位置变换运动的场面调度叠加在场面调度的空间移动折线之上”[6](P.17),即第一层面是创作者对时空的选择运用,第二层面是摄影机对时空的提炼重塑。在第一层面,李子柒短视频的田园农耕生活实际耗时较长,因为短视频一般会展现谷物历经春夏秋冬四季的生长状态,这是营造牧歌式田园生活意境的渲染铺垫。于是,有关谷物的埋种、破土、抽枝、发芽、开花、结果等重要时刻被剪辑浓缩在短短的一两分钟画面内。同时,为迎合田园生活的需要,短视频会尽量打造出区别于都市快节奏生活的氛围,呈现一系列“自然化”的生活景观,久而久之,形成一种固定的蒙太奇剪辑程序,即按照“谷物生长—谷物采集—谷物加工—菜肴展示—场景运用”的顺序结构进行画面剪辑组合。在第二层面,李子柒短视频镜头的景别运用一般以远景、中景、空景、特写四种拍摄手法为主。这里,景别的大小不仅取决于摄影机与拍摄对象之间的距离,而且也取决于单反摄影机光学镜头的焦距。一般而言,焦距越短则视野越大,焦距越长则视野越小,此处涉及数码单反的技术媒介特性。在此基础上,技术媒介构建的不同景别将决定受众的观影心理。“从‘远景’到‘大特写’,影片的镜头一反通常所见,并非仅仅意味不同景别,仅仅表示空间差异。各种景别与再现的内容结合在一起构成各自不同的形式,造成不同的感受,从而产生不同的意识、情感和理解。”[7](PP.359~360)李子柒短视频经常将白云、远山、雾气、太阳光等意象组合形成远景,拍摄不同节气、不同时辰的大自然景观状态,从而暗喻时间的流动变化;以乡村田野的花朵、树木、果实和自家院落中的果蔬、落叶为空景,制造一种自然清新、古风唯美的意境;以特写展现人物劳作时的手部动作、脸部神情以及食物的色泽、形状,激发观者的食欲和对农村生活的向往。亲人、邻里、人与动物之间的互动则大多以自然风景为底色,以中景为画面景别表现浓浓的温情。

其次是通过视频后期软件的滤镜技术,打造独特的色彩与光线配比,使短视频具有特定的风格与辨识度。在李子柒系列短视频中,色彩的构造是克制而内敛的,整体呈现出低明度、低饱和度、偏暗色的色调,暗合农村生活的环境基调。制作的食物大多为重口味的川菜,色泽鲜明,色彩搭配多样,在暗色调的主题氛围下,更能凸显食材的新鲜,从视觉上勾起人的食欲。光线的构思则多以自然光为主,少量的逆光为辅,营造一种宁静舒适的生活氛围。其中最突出的案例是《面包窑》短视频的制作。在视频前期制作面包窑部分,整个画面呈现出暗灰色调。黄褐色的水泥土、朱红色的砖块、灰色的水泥,再以绿色的酒瓶来做面包窑的隔热层,为暗灰色的画面增添了一抹亮色,起到了点睛之效。在食物制作部分,刚刚出炉的面包在夜晚黑幕的底色下,蒸腾出一缕缕热气,搭配燃烧着的橘红柴火;又用逆光拍摄刚刚出窑的面包,使面包的纹理、脉络、颜色充分呈现出来,无形中增加了观者的口腹之欲,仿佛可以亲自品尝到窑烤面包酥脆香软的味道。

在听觉媒介系统方面,后期多重声音符号的合成剪辑的作用突出。在李子柒短视频中出现了两种类型的声音符号:一种是由各种缓慢柔美的古风曲目合成的纯背景音乐;另一种是视频中展现的同期声,包括人与人之间的交流谈话、大自然界的声响,以及制作美食时产生的响动。短视频中的纯背景音乐通过合成音轨技术,将各种纯音乐(包括《红颜旧》《暖雨》《海棠未眠》《墨雨》《千年风雅》等古风音乐)剪辑在一起,使音乐长度、音乐节奏、音乐风格更加符合短视频的“古风”定位。短视频画面中还出现了主人公与奶奶、与邻人之间的交流谈话,自然界的各种声响(比如夏日虫鸣,院内狗吠,公鸡打鸣,雨滴声,风声以及煎、炸、炒等做菜的细微声响)等等。这些声音营造了一种乡村生活的静谧感,与大众厌倦快节奏的都市生活、向往回归慢生活的心理相契合。

总之,在初级媒介系统中,李子柒古风艺术短视频文本通过蒙太奇的影像表现、视频后期软件色彩与光线的滤镜技术、多种声音符号的合成剪辑技术表现出来。这些能指或表达面与所指概念的结合形成了简单明晰的直接意指涵义:在美景、美食、美好的手工劳动中,主人公李子柒过着简单古朴的田园生活,一日三餐的食材皆来自自然的馈赠,日出而息,日落而作。这种生活状态通过短视频独特的镜头画面和音响形式,展现着美好、自然、诗意等情感。这就是新媒介神话初级媒介系统的基本情况和意指行为,也为次级系统及其含蓄意指活动奠定了基础。

三、自媒体文艺短视频初级系统向次级系统的转变及含蓄意指

自媒体文艺短视频之所以能够成为新媒介神话,关键在于发生了从初级系统向次级系统的转变、从初级系统中的直接意指向次级系统中的含蓄意指的转换。李子柒艺术短视频的意识形态涵义亦即新媒介神话的意义指向可以归结为:在今天工业社会城市化带来的快节奏、现代性的都市生活语境中,传统手工时代建立起来的慢节奏、田园牧歌式的生活是人们理想的生活和应该追求的精神价值指向。这种次级系统和含蓄意指的形成符合一般神话的运作规律,即在初级媒介系统层面,能指与所指的联结为我们描绘了一幅田园牧歌式的生活画面。在这里,这种画面的展现并不具有意识形态的作用,只是作为一种纯粹的画面进行展现。进入次级系统,充实的画面内容被提纯,抽象成为一种诗意、美好的生活形态,进而与次级系统中的载体、技术、媒体等构成的媒介系统一起充当能指形式,发挥意识形态“自然化”的作用。

作为新媒介神话,数字技术统领了各种媒介要素并形成强大的神话表达力量。技术是一种非实体性的物质媒介,它是内化在其他要素之中的。在文艺短视频中,文字、声音、图像等符号及其所依凭的载体无不需要数字技术的支撑。李子柒艺术短视频的“古典唯美”风格直接来源于各级媒介及具体手法技巧的运用,如很多视频文本都是通过单反摄影技术进行前期视频画面的拍摄,再通过后期软件进行影像的组织、色彩与光线的滤镜处理以及声音符号的合成剪辑,塑造出符合意识形态需要的影像。数字技术来源于比特计算,比特用来描述声音和图像时,每秒或每帧画面中的比特数会直接影响到声音的质感以及影像的清晰度,而不同画质的呈现会带来不同的接受效果。大致可以认为,影音清晰度与神话意义建构程度之间成正比关系。在对符号媒介的渗透和支撑的同时,数字技术还造就了新的载体媒介形态——数字界面。在推动初级系统向次级系统转换亦即后者所指意义走向空洞化的过程中,数字界面这一载体形态的地位举足轻重。“在一种意义下,界面指计算机的外围设备和显示屏;在另一种意义下,它指通过显示屏与数据相连的人的活动。”[8](P.80)即界面具有双重的指向意义,且在某种情况下,“我们透过界面观看是不知不觉的,因为我们是透过一个电子画框来窥视的,在这个框框里我们的符号——文字、数据、模拟——均得到了精确的控制,各种事物都表现出惊人的清晰。这些符号如此让人精神恍惚,以至于我们忘乎所以,不知道自己是谁了,不知道自己身在何处”[8](P.80)。在李子柒文艺短视频中,影音形象被承载于数字界面之上,并被其所左右。综合了文字、绘画、图像、声音等符号的影音形象在进入到数字界面的那一刻,就已经与现实原型发生了背离、扭曲和异化。而影音形式在远离了自然生活后,就给人为的意识形态观念的插入留下了空间。迈克尔·海姆对界面性质进行分析时指出:“无论被表现的是什么,界面均能给出一个形状和形式。它引导甚至歪曲我们的视觉想象力。”[8](P.81)在数字界面的作用下,李子柒艺术短视频将初级媒介系统中表达面指向的“纯粹”所指概念搁置起来,其中的美好、自然、诗意等情感不断被突出和强化,直至“歪曲我们的视觉想象力”,一种形成于中国传统社会的靠山吃山、靠水吃水、自给自足的农耕田园生活不断被美化或诗意化,于是一种理想生活或应该追求的价值指向被逐渐标画出来。

除了数字技术统领下的新媒介系统及具体数字界面的直接作用外,还要看到其背后的文化力量。这种文化力量是媒介系统能够发挥功能的重要基础,也是其从初级系统向次级系统转变即神话生成的潜在推力。关于前者,麦克卢汉有着深刻的认识。他指出:“媒介研究的最新方法也不光是考虑到‘内容’,而且还考虑到媒介及其赖以运转的文化母体。”[9](P.21)而后者正是巴特神话分析的重点,即历史的、人为的文化力量(文化意识形态)被楔入表意系统,巧妙地占据了新的所指意义的位置,是含蓄意指实践的关键。“实际上,倾注于概念中的与其说是真实,不如说是对真实的认知;在意义到形式的过程中,图片(姿态)失去了某种信息:这是为了更好地接受概念中含有的信息的缘故……恰恰因为神话概念具有历史属性,使得历史能够轻而易举地消除它们。”[2](PP.150~151)在此,巴特反复强调神话概念并非真实,而是对真实的认知,其根本性就在于神话的历史属性取决于历史语境中种种人为的构造或文化意识形态的建构。如果我们把媒介研究与神话分析在文化问题上结汇一处,可以认为,新媒介神话次级系统的概念意义或所指来自于一整套媒介系统结构基于某种历史文化背景、选取大众可适应的且潜在于社会形态文化母体中的、有目的性的意识形态输入。

在这方面,李子柒短艺术视频神话依托的是两种相对的文化形态——“消费文化”和“农耕田园文化”,两者一“破”一“立”,共同促使新媒介神话的达成。其中,“消费文化”构成一种“破”的力量,它给当代人精神生活凿开了一个缺口,也为神话所指的形成创造了条件。按照鲍德里亚的分析,消费社会中物的使用价值被搁置、被置换成了象征价值,消费者企图通过物的象征符号来凸显自我的身份地位以及个体的差异性。“这种情况下,每个人同样都应该做到‘跟上潮流’,并且每年、每月、每个季度对自己的服装、物品、汽车等进行再循环。假如不这么做,就不是消费社会真正的成员。”[10](P.86)马尔库塞也有类似说法,人们似乎是为商品而生活。小轿车、高清晰度的传真装置、错层式的家庭住宅以及厨房设备成了生活的灵魂。把个人束缚于社会的机制已经发生改变,而社会控制就是在它所产生的新的需要中得以稳定的。[11](P.9)过度的欲望和消费主义的膨胀使现代人陷入精神危机甚至信仰缺失的境地,本来丰富立体的人格、人性被扭曲成工具化的、只为物欲左右的“单面人”。就中国的当前情况看,沿海与内陆、东部与西部、城市与乡村都存在着明显的不平衡。相对而言,沿海、东部、都市已经进入了消费社会,而内陆、西部、乡村还可能处于现代、前现代的发展阶段。然而,在现代媒介特别是以网络、移动网络为代表的数字新媒介的裹挟下,消费主义观念或消费意识形态却是平衡的、漫灌似的、无孔不入的,生活在内陆、西部、乡村的人们和众多的低收入者的精神世界时刻都可能遭受电视、网络、自媒体的浸淫。这也是李子柒文艺短视频出场时受众精神世界的现实存在状况。相对于“消费文化”的“破”,“农耕田园文化”则是一种“立”的力量,准确地说,是一种“被立”的力量。中国本来就有着悠久的农耕文化历史,面对改革开放以来快节奏、高消费、钢筋水泥的丛林不断侵蚀农田和自然环境的城市化运动,面对欲望当先、利益至上、功利主义等价值观的肆虐,人们很容易将目光投向过去和传统。近年来,中国主流社会、学校教育等都力推中国传统文化,这为“农耕田园文化”的抬头和“被立”创造了条件。在此基础上,李子柒艺术短视频充分利用数字技术的强大力量,极尽光影声色渲染之能事,传统田园生活中的意象——山林、池鱼、田园、方宅、草屋、农田、村庄、狗吠、鸡鸣等——无不尽现为一个拟像系统之中,一种诗意的、充满乡愁的、人与自然和谐统一的、符合理想追求的生活情境和价值指向不断被强化。神话初级系统表达面所指向的中性概念不断被有倾向性和意识形态化的观念所覆盖和替代。在接受者一方则是不断被影像制造所操控,不断陷入“精神恍惚”“歪曲想象”之境地,甚至由此进入到“催眠状态和自恋状态”。[9](P.22)此时,“影像不再能让人想象现实,因为它就是现实。影像也不再能让人幻想实在的东西,因为它就是其虚拟的实在”[12](P.8)。在李子柒短视频的评论区,经常可以看到这样的留言,“让我想起以前家里的东西都放到缸里,盖上盖子就是天然冰箱,冬天也是大锅炖肉炖菜!可是现在在城市里再无这样的生活,柒柒生活的就是我们的家乡梦”,“现在的生活节奏太快了,闷得让人喘不过气,你过着慢悠悠的田园生活应该令无数人向往吧,希望我也能找到我的那份宁静”。(2)参见https://weibo.com/2970452952/FxNk6BxLn?filter=hot&root_comment_id=0&type=comment。

这就是“消费文化”和“农耕田园文化”中“破”与“立”互动结合的结果:前者给现代人精神生活凿开了一个缺口,后者则将一套通过“拟像化”处理的“传统牧歌式田园生活”样态和观念填补其中,并不断被强化为精神价值指向。至此,自媒体文艺短视频实现了初级系统向次级系统的转变及直接意指向含蓄意指的转化,新媒介神话已粗具规模。

四、自媒体文艺短视频的传播环节及神话建构功能

如上文所述,新媒介神话的次级系统除了生产制作环节外,还延伸到了传播环节。在表达面上,除了以上符号媒介、技术媒介、载体媒介的具体运用,作为机构的媒体也加入其中。以李子柒艺术短视频为代表的自媒体文艺短视频主要依靠的传播平台包括微博、美拍、抖音、今日头条、微信公众号(视频号)、哔哩哔哩、YouTuBe等,这些传播平台有一个共同的名字——“自媒体”。“自媒体文艺短视频”的称谓已经明显地标识出自媒体传播平台之于这种文艺形态的重要意义。从新媒介神话的视角看,这种意义的主要体现就是在传播环节上自媒体以其自身特色参与了神话的意指实践。

首先,从技术层面看,自媒体传播的神话意指实践作用。当短视频上传到各个媒体机构的客户端后,媒体机构会运用视频DNA技术对海量的短视频进行去重、溯源及盗版打击等方面的监管。“视频DNA的技术原理是:当你上传一个视频的时候,可以生成唯一的指纹,指纹的特性是唯一性,同时具有稳定性,它不会随音视频文件的格式转换、剪辑拼接、压缩、旋转、增加LOGO等变换而变化。”[13]这就在一定程度或相对意义上(相对于下文谈到的用户“伴随性”生产)能够保证前期制作内容(当然包括前期制作中被贯穿其中的神话意指涵义)的完整性和稳定性。同时,各平台又会运用AI技术对视频做进一步的打标、分类以及具有美感的封面设计,便于后续对不同风格特质的短视频进行有针对性的导向传播。这一过程实际上是对前期产品制作的加强和延续,也是在制品媒介方面对神话建构的强化。在这些工作完成后,各自媒体平台会通过“算法推荐”“大数据分析”“热搜排行”“模块设置”等技术手段助推短视频的传播,使具有不同风格特质的视频内容到达终端用户的“接触界面”。当用户在自己的“接触界面”观看到推介的短视频内容时,上文提及的“数字界面性质”就会对受众产生作用。无论是“界面属于爱表现的心灵”“加强了表现的思想倾向”“体验一个受控的世界”,抑或“引导甚至歪曲我们的视觉想象力”,数字界面的性质都可以归结为对受众进行潜在的、“自然化的”意识形态的输入,从而催促新媒介神话次级系统内容面或所指概念的形成。

其次,自媒体传播模式带来的神话意指实践作用。马克·波斯特在谈到网络传播时提到,一方面,这种“替代模式将很有可能促成一种集制作者/销售者/消费者于一体的系统的产生。该系统是对交往传播关系的一种全新的构型,其中制作者、销售者和消费者这三个概念之间的界限将不再泾渭分明”[14](P.3);另一方面,“信息传输能力都将大大增加,以至网络中任何一点上任何类型的信息(音频、视频或文本)都有可能传输到其他任何一个或多个点上,并且这种传输是在‘实时’中完成的”[14](P.36)。尽管这些特点在互联网第一代中已经显现,不过在互联网第二代——移动互联网、自媒体传播——中才有了更加充分的体现。

在自媒体传播活动中,个体不再是单一的制作者、销售者、消费者,而是三者统一在一起的复合主体。作为消费者,个体接收有针对性的信息并根据信息文本中包含的意识形态进行相应的解码;作为制作者,个体会根据接收到的原信息文本生产出“伴随文本”。同时,只有当个体在一定程度上认可自己对于信息文本的消费者、制作者身份时,才会发出“销售”这一动作,承担销售者的角色功能。这样,可以将个体的复合身份——消费者—销售者—制作者——分为两个体系。一是以信息文本的传播为依据,分为消费者—销售者;二是以信息文本的“伴随性”生产即伴随文本的生成为依据,分为销售者—制作者。就前者而言,每个个体都是一个裂变式的传播节点,他可以链接到无穷的个体,即生产出无穷的传播节点,而这个无穷的传播节点又会链接到其他无穷的个体(传播节点)。在这样的无限链接下,一方面,个体与个体之间会产生交汇;另一方面,个体与个体之间会形成蛛网状的传播结构。这是在单个自媒体平台下的传播形态。而事实上,今天的自媒体平台都是以“复数”态势发展的,对用户来说,微博、微信公众号(视频号)、今日头条、抖音、快手、哔哩哔哩、美拍等并不是孤立性的存在,而是可以打破各个平台的封闭状态,通过跨平台转发、链接等形成一个复合的、实时传输的、超级链接的网状结构。在这种情况下,单个自媒体在自成蛛网状的传播结构中,会与各平台进行链接,形成去中心化的撒播式的超级蛛网状传播模式。就后者而言,原信息文本经过作为“销售者—制作者”身份的个体的再生产,不断地出现伴随文本,或是在原文本中进行截取式的制作,或是立足于原文本基础上的再创造。这样就会出现由原文本生产出伴随文本1、2、3……的裂变式再造结构。在此基础上,又会立足于每个伴随文本生产出无数的裂变式再造结构,各个结构之间也可以形成交汇,形成新的再造结构,这样的无限发展,便形成一种蛛网状的文本信息生产模式。而这种庞大的生产模式是内化于新型传播模式中的,可以大大增强传播模式的传播效力,即新型传播模式的传播效应离不开庞大的生产模式,两者相辅相成、互相依赖。

需要特别指出的是,按照一般的理解,传统线性传播模式更有利于神话的打造,而作为线性传播模式破坏者的超级链接网状传播新模式应该是神话的消解力量。其实这种看法还是太表面化和刻板化了。在上述超级链接网状传播活动中,每个个体的确占据了可以解构制作者意图的位置,但残酷的现实却是自媒体用户的网络“乌合之众”属性远远超出了我们的想象。一旦靠近信息源头的个体或节点加入到神话叙事行列,这种新型传播模式所发挥的呈几何基数增长的威力和效应不仅不表现在解构神话发展上,反而会表现在推动神话上。另外,自媒体运营中的商业法则更是盈利规模化、利益最大化,为此,它们会雇佣“意见领袖”“键盘侠”“网络水军”等职业化力量推波助澜,因为这些群体懂得如何运用人气积累、形象包装、打造品牌、长线作战等商业策略。而这些也是消费社会中消费意识形态塑造的重要手段。“意识形态的功能主要有两个:一是制造并传播种种幻想和神话,从而把人们淹没于其中;二是把现实的真相压入无意识领域,阻止人们去觉察事实的真相。”[15](P.320)“在大众媒介日复一日传播的大量信息中,无不包含着特定的意识形态要素,它们在潜移默化中打造着一个又一个资本主义文明机器上运转自如的匹配零件。”[15](P.321)这就是当前自媒体运营和自媒体用户的现实存在状态。

这种情况在李子柒艺术短视频的传播过程中具有典型性。在自媒体平台中,相关视频主要依靠占主导地位的粉丝群体的二次转发,在没有流量资源支持的情况下,粉丝的二次转发成为短视频爆红的关键,即其短视频内容的传播一开始主要依靠的是一小部分圈层受众。一方面,他们因为对短视频建构的“流行神话”产生认同感,自愿发挥圈层受众的“长尾效应”(3)“长尾效应”是克里斯·安德森提出的一种新理论,指只要产品的存储和流通的渠道足够大,需求不旺或销量不佳的产品所共同占据的市场份额可以和那些少数热销产品所占据的市场份额相匹敌甚至更大,即众多小市场汇聚成可产生与主流相匹敌的市场能量。,发挥以自身为节点的裂变式传播功能,向外辐射、链接、创造更多的个体节点,又依托各平台之间的链接互通,全力发挥超级链接网状传播新模式的超级传播功能。另一方面,在传播过程中,受众会立足于短视频衍生出的大量伴随性文本(如媒体软文、动图、表情包、短视频二次剪辑创造等),形成蛛网状的文本信息生产模式,增强传播效力。在这一过程中,无论是个体还是伴随性文本,无形中已经成为短视频意识形态的建构者,以庞大的数量集群增强着短视频的意识形态效力,构建着庞大的神话帝国,而且这个神话帝国会随着传播效应的增加而不断被“神话化”。

结语

使用语言符号学意义上的神话理论分析当前的新媒介文化现象存在很大局限,我们顺势而为,提出数字媒介文化语境中的“媒介神话”理论。使用这样的媒介神话理论阐释已经红透半边天的李子柒艺术短视频,我们发现它所打造的田园牧歌式生活及其理想化的精神价值指向只不过是新媒介与商业资本合谋下的“审美乌托邦”,其短视频前期种种极具“艺术化”的内容创作和传播运作实质上不过是一场资本化的“流量经济”商业布局。在李子柒文艺短视频粉丝突破1000万之后,李子柒服务的自媒体机构——杭州微念科技——在天猫商业平台开设了李子柒品牌旗舰店,主卖螺蛳粉、藕粉、火锅底料等与视频相互映衬的食品,完成了一场从“单纯的文艺创作”到网红商业的“华丽转身”。而其几年时间不接受任何商业广告和资本注入的真实目的——积累象征资本——此时才大白于天下。2018年七夕节,李子柒品牌旗舰店与故宫食品品牌合作,推出了五种美食,并且在其粉丝云集的抖音、微博、微信公众号上都附有卖货链接,成功实现了个人IP的巨量变现。至此,我们已不难发现,作为一名拥有5000万粉丝的签约网红,李子柒的形塑及其自媒体艺术短视频创作属于流量时代资本助推的最突出商业案例。这恰恰凸显了上文相关的新媒介神话色彩,也印证了新媒介神话理论建构及其批评实践在数字媒介时代的必要性。