CT、MRI影像诊断急性颅脑损伤中的诊断价值比较

2021-01-30白石

白 石

(凌海市人民医院放射线科,辽宁 锦州 121200)

急性颅脑损伤是临床神经外科常见的较为严重的急危重症,患者常因外部暴力导致颅脑损伤[1]。患者的病情主要表现在颅内血管、颅脑神经、脑实质、头皮和颅骨等部位出现损伤,患者的主要症状为头痛头晕、恶心呕吐、视力模糊、昏迷晕厥等。该病症发展十分迅速,若不提供及时有效的诊断和治疗,可危及到患者的生命安全[2]。对患者进行迅速、精准的诊断是有效治疗的前提,因此对患者进行干预的过程中如何提升患者颅脑损伤的诊断率是临床研究的热点问题[3]。近年来,随着影像学技术的不断发展,在临床疾病诊断过程中常采用CT和MRI,这两种诊断方式都能够发挥出有效的诊断价值,但两种诊断方式在诊断过程中的优越性一直存在争议。本研究旨在比较CT、MRI影像在急性颅脑损伤中的诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年10月至2018年11月我院收治的72例经病理学诊断为急性颅脑损伤的患者,对所有患者的临床资料进行回顾性分析。72例患者中男性患者34例,女性患者38例;年龄18~59岁,平均年龄(38.51±13.43)岁。经临床病理诊断显示:颅骨骨折38例,硬膜外血肿44例,硬膜下血肿36例,脑深部挫伤33例,脑叶挫裂伤58例,膜下腔出血41例。患者在入院后均存在不同程度的意识障碍和肢体活动障碍状况,伴有头晕头痛、恶心呕吐、失语、脑脊液耳漏鼻漏和昏迷等症状。格拉斯哥昏迷量表(Glasgow Coma Scale,GCS)评分:轻度损伤(13~15分)者46例,中度损伤(8~12分)者20例,重度损伤(8分以下)者6例。因交通事故受伤者41例,因重物打击受伤者20例,因坠落物砸伤者6例,挤压伤者5例。所有患者均在受伤后72 h内入院接受治疗。所有研究对象均签署知情同意书,临床资料符合伦理委员会相关标准。

1.2 方法 所有患者在入院以后均行CT检查和MRI检查。①CT检查:选择16排螺旋CT扫描机对患者进行检查,在检查过程当中,层厚设置为10 mm,层距设置为10 mm,扫描时间设置为3 s,检验电流值设置为125 mAs,电压值设置为125 kV。选择矩阵512×512,床位设置30~55 Hu,窗宽设置为82~100 Hu。所有患者在进行检验的过程中常规进行轴位扫描,随即为患者进行损伤区域扫描,损伤区域设置层厚和层距均为5 mm,以方便对患者进行薄层扫描[4]。②MRI检查:对患者进行CT检查后,为患者落实MRI检查,选择MRI为1.5T超导MRI扫描仪。在进行扫描前对参数进行设置,选择T1WI/IR矢状位进行检查,横轴位为T1WI/IR和T2WI/RSE。T1WI矩阵选择192×288,TE设置为19 ms,TR设置为1830 ms,T2WI矩阵选择244×288,TE设置为137 ms,TR设置为4700 ms。在进行扫描的过程中,首先选择层厚为7 mm对患者进行常规扫描,损伤部位扫描层厚设置为2~3 mm,层间隔设置为1 mm,为患者Nex 3次,为患者进行薄层或者加层扫描[5]。

1.3 观察指标 评价两种不同检查方案的检出率。对患者血肿厚度的检出率进行比较,主要将血肿厚度分为<1.5 mm、1.5~5.0 mm、5.0~8.0 mm、>8.0 mm 4个维度分别进行衡量[6]。对于所有选择患者的不同部位(颅骨骨折、硬膜外血肿、硬膜下血肿、脑深部挫伤、脑叶挫裂伤、蛛网膜下腔出血等)的检出率进行比较[7]。

1.4 统计学分析 采用SPSS 25.0统计学软件对数据进行分析。年龄等计量资料采用()表示,组间比较行t检验;疾病检出率等计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 疾病检出率比较 CT检出颅脑损伤患者60例,检出率为83.33%,MRI检出颅脑损伤患者70例,检出率为97.22%;MRI的检出率明显高于CT检出率,差异存在统计学意义(P<0.05)。

2.2 血肿厚度检查比较 CT诊断血肿厚度<1.5 mm 5例(6.94%),1.5~5.0 mm 8例(11.11%),5.0~8.0 mm 27例(37.50%),>8.0 mm 15例(20.83%),而MRI<1.5 mm 9例(12.50%),1.5~5.0 mm 12例(16.67%),5.0~8.0 mm 35例(48.61%),>8.0 mm 15例(20.83%);MRI在≤8.0 mm的血肿直径检出率方面明显高于CT检验,差异存在统计学意义(P<0.05),而CT和MRI在血肿直径>8.0 mm的检出率方面水平相当,差异无统计学意义(P>0.05)。

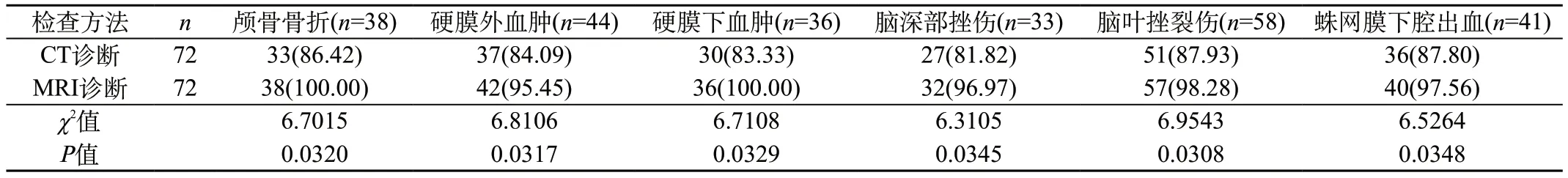

2.3 各部位检出情况 MRI在颅骨骨折、硬膜外血肿、硬膜下血肿、脑深部挫伤、脑叶挫裂伤、蛛网膜下腔出血等方面的检出率明显优于CT诊断,差异存在统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 72例患者经不同检验方式的各个部位检出情况比较[n(%)]

3 讨 论

在临床上,患者发生急性颅脑损伤之后会导致头皮部位、脑血管部位、颅骨、脑实质等脑组织出现损伤,病情较为严重,具有较高的伤残率和病死率[8]。急性颅脑损伤的病理类型较多,患者病情轻重不一,大部分患者合并存在脑外伤和脑挫伤,还有一些患者存在颅骨骨折脑水肿或脑血肿等。临床常通过CT对患者进行影像学诊断,CT检查的主要工作原理是根据组织对X线的吸收率和透过率的差异进行检验,可有效获取患者相关部位的横断面或立体图[9]。

在对患者进行检验的过程中,CT诊断不会产生严重的损伤,有少数患者可能出现漏诊状况,所以其整体的诊断效率并不高。MRI主要是通过对电磁信号的应用重建患者机体组织信息,以便于发现组织或器官的异常状态,有效明确患者是否存在脑实质损伤[10]。通过进行多序列的影像阴影的判断,有助于分析患者颅脑中的积液和积血,这对于细小损伤的敏感性和特异性也相对较高。在对患者进行诊断的过程中,能及时检验小出血的病灶,这在一定程度上提升了患者对病情诊断的效果,同时能够为后续的治疗提供可靠的依据。临床对患者进行急性颅脑损伤的诊断过程中需注意,如患者存在颅骨骨折,应注意鉴别患者的颅缝分离和一些间接征象。硬膜外血肿通常表现为梭形,且出血范围不大,有时可能会跨越大脑镰和天幕,但通常不跨越颅缝,无严重的占位效应,边缘光滑,存在双凸形内圆弧度,大脑表面的弧度与之相反,患者多合并骨折情况,这种状况一般多发生在直接暴力点所在部位。硬膜下血肿表现为内板下新月形的异常密度影,内缘弧度与患者的大脑表面弧度相一致,一般情况下会跨越颅骨缝,占位效应十分明显,且出血范围较大。

本研究结果显示,MRI在≤8.0 mm的血肿直径的检出率方面明显高于CT,差异存在统计学意义(P<0.05);而CT与MRI在血肿直径>8.0 mm的检出率方面水平相当,差异无统计学意义(P>0.05);MRI在颅骨骨折、硬膜外血肿、硬膜下血肿、脑深部挫伤、脑叶挫裂伤、蛛网膜下腔出血等方面的检出率明显优于CT,差异存在统计学意义(P<0.05)。这说明,MRI对急性颅脑损伤进行诊断时,对损伤范围的诊断效果明显优于CT,特别是对于较小病灶的诊断效果十分明显,但CT对于小面积病变和非出血性的轴索损伤在诊断方面就相对较为差,这会使得整体的诊断效率大大降低。由此可见,MRI的应用能够显示清晰的图像,对患者的诊断分辨率较高,具有高度敏感性,所以是一种理想的诊断方案。

综上所述,在对急性颅脑损伤患者进行影像学诊断时,MRI的诊断价值优于CT,可有效提升检出率,准确的评价血肿厚度,且对于各种类型的颅脑损伤检出率也相对较优。