深圳市罗湖区发热性中性粒细胞减少性血液病患者病原菌分布和耐药性分析

2021-01-30钟小珍韦洁宏蔡毅华郑文璇覃桂芝郝同雨

钟小珍 韦洁宏 杨 婷 蔡毅华 郑文璇 覃桂芝 田 琦 郝同雨

1.深圳市罗湖区人民医院医学检验科,广东深圳 518001;2.深圳市罗湖医院集团医学检验中心,广东深圳 518001

临床上血液病患者最常诱发肺部感染,其中中性粒细胞缺乏引起的继发感染是该类患者最主要的死亡原因之一,此类患者因中性粒细胞缺乏,致机体免疫功能低下,感染初期炎症症状和体征不明显,故治疗难度大,致死率较高[1]。发热可能是中性粒细胞减少性血液病患者感染的唯一临床症状,且临床上仅20%~30%中性粒细胞减少患者可确定感染病原体和感染部位,一般最常见的感染部位包括皮肤、肺和胃肠道,其次是血液、肛周、上呼吸道[2-3]。此外中性粒细胞缺少伴肺部感染的患者治疗费用更高、治疗难度更大,故死亡率较高,其他部位感染的患者若未及时给予恰当的抗菌药物治疗,感染后死亡率仍然处于较高水平[4]。不同地区中性粒细胞缺乏患者病原菌的分布和耐药性有各自地区的特点,研究中性粒细胞缺乏伴发热血液病患者病原菌分布及耐药情况,从而指导临床上抗菌药物使用的准则,为当地临床经验性抗感染治疗方案的选择提供一定研究数据和依据,意义重大[5]。本研究回顾性分析深圳市罗湖区305例发热性中性粒细胞减少性血液病患者的临床资料、药敏结果,分析病原菌分布和耐药性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年6月~2019年12月深圳市罗湖医院集团血液科收治的305例发热性中性粒细胞减少性血液病患者作为研究对象进行回顾性分析,其中男183例,女122例,平均年龄(52.36±4.76)岁。收集研究对象的血培养阳性标本作为菌株研究标本。

发热性中性粒细胞减少性血液病的诊断标准[6]:中性粒细胞伴发热是指口腔单次温度(≥38.3℃或≥38℃)持续超过1 h,且中性粒细胞绝对值<0.5×109/L或<1.0×109/L,在后续48 h 内中性粒细胞绝对值<0.5×109/L,并排除中性细胞减少存在感染引起的发热患者。血流感染诊断标准[7],即患者有发热表现或低体温<36℃,可伴有寒战并随着以下条件中的一个发生:①全身性中毒症状但无明显感染病灶;②未能解释的出血点、皮疹、肝脾肿大;③具有转移性或浸润病灶;④血压降低40 mmHg 以上或心脏收缩压力<90 mmHg。病原学诊断:①患者血培养中检出致病微生物;②患者血液中检测到病原体抗原。

患者纳入标准:①符合上述的发热性中性粒细胞减少性血液病诊断标准患者;②临床资料完整的患者。患者排除标准:①中性细胞减少但存在感染引起的发热患者;②合并肿瘤等其他恶性疾病者。

研究中纳入的所有受试者均知情同意本研究内容,且签署知情同意书。本研究经医院医学伦理委员会审核批准通过。

1.2 菌株鉴定

参照《全国临床检验操作规程》(第4版)[8]对病原菌进行培养及鉴定,将标本分别接种于血琼脂平板、巧克力色血琼脂平板、麦康凯平板(郑州瑞贝特),置于5% CO2培养箱,35℃条件下,培养24~48 h。

1.3 药敏实验

培养出致病菌后,采用全自动快速生物质谱检测系统(MALDI-TOF MS,德国布鲁克公司)及VITEK2 Compact 全自动细菌分析仪(法国梅里埃公司)配套的药敏卡进行鉴定药敏分析,流感嗜血杆菌药敏采用ATB HAEMO(法国梅里埃公司)药敏条进行检测。肺炎链球菌的青霉素药敏结果必要时采用E-test 条纠正。结果判读依据美国CLSI2010版标准[9]进行。

大肠埃希菌ATCC25922、金黄色葡萄球菌ATCC 25923、铜绿假单胞菌ATCC27853 为质控菌株,由广东省临检中心提供。

2 结果

2.1 血液病患者的病原菌分布情况

305例血培养阳性标本中,共分离出非重复的病原菌82株,其中革兰氏阴性菌61株,占74.39%;革兰氏阳性菌18株,占21.95%;真菌3株,占3.66%。其中,革兰氏阴性菌中以大肠埃希菌最多,共31株(37.80%),其次为肺炎克雷伯菌,共11株(13.41%);革兰氏阳性菌中以凝固酶阴性葡萄球菌最多,共8株(9.76%)(表1)。

表1 血液病患者的病原菌分布情况(n=82)

2.2 革兰氏阴性菌中大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌的耐药率分析

药敏实验结果显示,革兰氏阴性菌中,肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌同类属于肠杆菌科,故耐药谱有类似之处。两者对β 内酰胺酶类抗菌药物耐药率在40.00%~90.00%,但是大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对β 内酰胺酶抑制剂的复合物哌拉西林/他唑巴坦耐药率较低,分别为6.00%、11.00%;阿米卡星对肠杆菌科具有较高的抗菌活性,大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对阿米卡星的耐药率分别为25.50%、12.30%;大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对头霉素类抗菌药物头孢西丁耐药率分别为38.00%、10.00%。此外相比于大肠埃希菌,肺炎克雷伯菌对氟喹诺酮类药物(加替沙星、环丙沙星)比较敏感,大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类(美洛培南、亚胺培南)抗菌药物均高度敏感。铜绿假单胞菌对美洛培南、亚胺培南抗菌药物同样高度敏感,对哌拉西林/他唑巴坦、头孢吡肟、氨基糖苷类、喹诺酮类抗菌药物耐药率较低,为12.00%~26.00%(表2)。

2.3 革兰氏阳性菌中金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌的耐药率分析

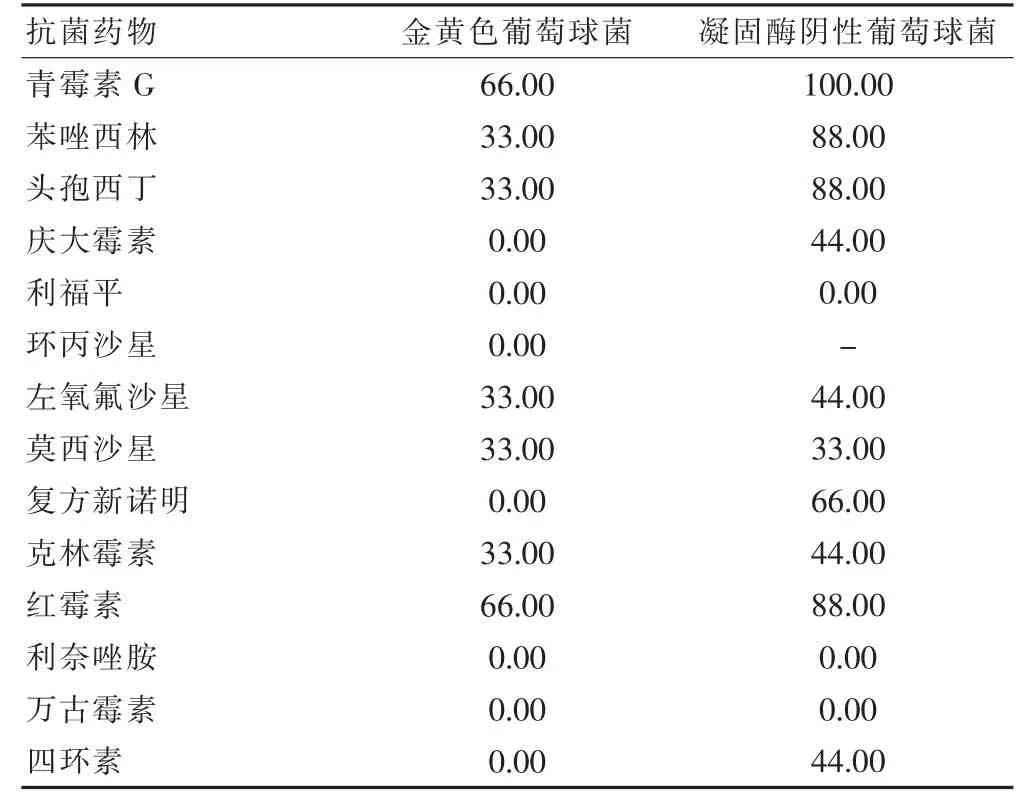

药敏实验结果显示,革兰氏阳性菌中,金黄色葡萄球菌对红霉素、苯唑西林、青霉素类抗菌药物的耐药率高达33.00%~100.00%;对庆大霉素、利福平、环丙沙星、复方新诺明、利奈唑胺、万古霉素、四环素等敏感性较高。凝固酶阴性葡萄球菌对对红霉素、苯唑西林、青霉素类抗菌药物的耐药率均高于金黄色葡萄球菌,高达44.00%~100.00%,但其对利福平、利奈唑胺、万古霉素同样具有较高的敏感性(表3)。

表2 革兰氏阴性菌中大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌及铜绿假单胞菌的耐药率分析(%)

表3 革兰氏阳性菌中金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌的耐药率分析(%)

3 讨论

血液疾病患者化疗后常伴中性粒细胞减少,进而累及淋巴细胞和黏膜系统,引起机体免疫功能降低,进一步加重患者的病情。全身各个器官中,呼吸道是最易受定植或外界病原菌感染的部位,进而发展为肺部感染,严重危及患者的生命安全[10]。最初,由于临床上经验性应用广谱抗菌药物,导致病原菌的选择性耐药明显增加,因此在未得到病原学结果出来之前,若能规范、准确、及时地使用抗菌药物不但有助于减少细菌耐药经验性抗菌药物的选择,并且可降低中性粒细胞缺乏发热患者的病死率。

病原菌的分布及耐药性与患者所采纳的治疗方案相关,故针对不同疾病、不同地区行流病学数据的调查与分析可更好地指导经验性抗感染用药的选择[11]。本研究发现,305例血培养阳性标本共分离出非重复的病原菌82株,其中革兰氏阴性菌61株,占74.39%,革兰氏阳性菌18株,占21.95%;真菌3株,占3.66%,与中国细菌耐药监测网(China Bacterial Resistance Monitoring Network,CHINET)数据相当[12]。提示临床上可首先针对革兰氏阴性菌的抗菌药物进行治疗。此外值得注意的是,革兰氏阴性菌中以大肠埃希菌最多,其次为肺炎克雷伯菌,故在临床上应着重注意该类菌种的耐药性,以便更精确地选择抗菌药物。

进一步对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌进行耐药分析,结果显示,革兰氏阴性菌中同属于肠杆菌科的肺炎克雷伯菌和大肠埃希菌药谱有类似之处,均对β 内酰胺酶类抗菌药物不敏感,而对β 内酰胺酶抑制剂的复合物哌拉西林/他唑巴坦耐药率较低,与文献报道的研究结果一致[13],提示临床上应优先选择β 内酰胺酶抑制剂的复合物进行治疗。阿米卡星、头霉素类抗菌药物对上述两种肠杆菌科病原菌具有较高的抗菌活性;此外相比于大肠埃希菌,肺炎克雷伯菌对氟喹诺酮类药物比较敏感,两者对碳青霉烯类抗菌药物均高度敏感,此结果与文献报道一致[14],说明上述药物在临床经验性选择药物具有较高的优先级,可首选此类药物进行抗菌治疗。本研究还发现,铜绿假单胞菌对美洛培南、亚胺培南抗菌药物同样高度敏感,提示铜绿假单胞菌感染患者应首选该类药物进行治疗;对哌拉西林/他唑巴坦、头孢吡肟、氨基糖苷类、喹诺酮类抗菌药物耐药率较低,提示该类患者可优先选择此类药物行抗菌治疗。革兰氏阳性菌金黄色葡萄球菌对红霉素、苯唑西林、青霉素类抗菌药物耐药率较高,不建议临床治疗首选;对庆大霉素、利福平、环丙沙星、复方新诺明、利奈唑胺、万古霉素、四环素等敏感性较高,此结果与文献报道一致[15-17],提示针对金黄色葡萄球菌感染可首选上述药物进行治疗。此外凝固酶阴性葡萄球菌耐药性高于金黄色葡萄球菌,但其对利福平、利奈唑胺、万古霉素同样具有较高的敏感性,建议该病原菌感染的患者可采取与治疗金黄色葡萄球菌感染的同一方案。

综上所述,深圳市罗湖区发热性中性粒细胞减少性血液病患者病原菌分布以革兰氏阴性菌为主,对美洛培南、亚胺培南抗菌药物均高度敏感,建议临床上可优先选择此类药物进行抗菌治疗。