学生译员的口译学能发展路径研究

2021-01-29深圳职业技术学院刘建珠江西理工大学应用科学学院万文娟

深圳职业技术学院 刘建珠 江西理工大学应用科学学院 万文娟

教育的首要任务就是不断开发学习个体的学习潜能(陶云武 2006: 7)。“教育”的本义为“引出”或“导出”,通过一定的手段把某种本来潜在于学习者身体和心灵内部的东西引导出来(邱章乐、杨春鼎 2013: 4)。基于此,“口译教育”是按照一定的要求培育口译人才的工作,是一个不断发掘学习个体口译学习潜能(即口译学能)的过程,目标在于把一个具有口译潜质的学员培养成为一名社会所需要的、能够胜任特定口译工作的译员。

口译学能在翻译学领域是一个研究相对不足的课题。但是,研究人员在其他相关研究领域的研究成果为口译学能研究提供了许多可供借鉴之处。口译专业学习有“BTI”(翻译本科)、“MTI”(翻译硕士)等不同的教育层次,口译学能的内涵在不同的学习阶段具有不同的表现形式。随着教育阶段的提升,口译学能不断得到发展。本文试图通过界定口译学能的定义及其在译员能力体系中的位置并借鉴潜能发展学说勾画学生译员的口译学能发展路线图。

一、学能与口译学能的概念界定

“学能”(aptitude)一词最早由美国职业心理学家Super于1957年提出,也称潜能、性向和能力倾向,由感知和智力等不同的心理因素组成(邢星 2015: 10)。在国内外研究人员的共同努力下,学界对于“学能”的定义及构成逐渐形成了共识。在定义“学能”时,多数研究人员都以选拔合适的学习者为出发点,目标都在于揭示学习者达到学习目标的可能性(查建设 2016: 54)。

不过,学界对“口译学能”的定义尚未达成一致意见,经常同口译能力和译员能力混为一谈。在研究早期,口译学能还只是一个笼统的概念,泛指译员应具备的一系列能力和技巧。后来,Carroll(1981), Kalina(2000),Timarová & Salaets(2011),杨焱(2013),唐芳、李德超(2013),邢星(2015),查建设(2016),尚小奇(2018),刘建珠(2019)等中外研究人员根据各自的研究需要以及观察和判断对口译学能进行了不同的界定。

通过对比中外学者关于“口译学能”的定义,笔者发现学界对于“口译学能”的具体阐释虽然不同,但基本认可“口译学能”的两个属性:第一,“口译学能”指学生译员学习口译的潜在能力;第二,“口译学能”对于学习者未来能否胜任口译工作具有预测效果。基于以上分析以及上文对“学能”的界定,本文将“口译学能”定义为保证学习个体顺利完成口译学业而在接受某一阶段口译训练前已经到位的潜在能力特质。

口译学能与口译天赋是两个不同的概念。随着研究的不断推进,人们发现译员能力具有可培养性,不一定是天生的。Keiser(1965: 3)指出,的确有毫无天赋的学员成为优秀译员的先例,但培养这些学生需要付出超额的时间和努力。换言之,只要有足量的时间和有效的培训,谁都能成为合格的译员。Herbert(1978: 9)也明确表示,一些优秀的学校可以培养会议口译员,口译员不是天生的,而是后天培养出来的。

基于以上认识,国外高校纷纷开设不同层次的口译课程乃至口译专业,选拔和培养不同等级的专业口译人才,以满足不断增长的市场需求。但是,受口译专业学制年限的约束,一些知识和技能必须在教学开始前就已经到位。只有提前具备了一定的认知、语言和行为技能,学生才可能顺利完成学业(Kalina 2000: 12)。这些在特定口译教学阶段正式开始前就已经到位的知识和技能被视为学生入学前必备的口译学能(朱锦平 2010: 25)。

二、口译学能在译员能力体系中的定位

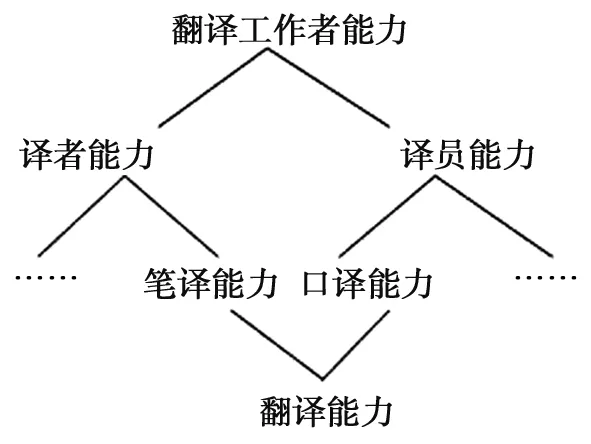

早期的研究中,研究人员往往用“翻译能力”泛指笔译能力和口译能力,也有学者直接用翻译能力指代笔译能力。到了20世纪末期,翻译学界开始将翻译能力区分为笔译能力和口译能力两个下义概念。随着研究的深入,翻译学界提出了翻译工作者能力的概念,即译者能力和译员能力。基于此,各翻译子能力之间的关系也日渐清晰,构成了一个层次分明的翻译工作者能力家族(如图1所示)。

图1清晰地反映了翻译工作者能力家族成员之间的关系:翻译工作者能力分为译者能力和译员能力,口译能力隶属译员能力,笔译能力隶属译者能力,笔译能力和口译能力构成翻译能力。但是,人的能力既包括在工作状态中显现出来的部分(即显性能力),也包括在工作之前隐藏起来的部分(即隐性能力)。人的能力处于发展变化中,不同发展阶段的能力具有不同的表现形式,隐性能力会发展为显性能力。随着潜能、学能等子能力概念的提出,图1描述的翻译工作者能力家族关系图明显存在不足,无法体现翻译工作者能力的发展脉络。

图1 翻译工作者能力家族关系示意图

为了明确口译学能在译员能力体系中的定位,首先要区分“能力”“潜能”和“学能”。根据《现代汉语词典》(中国社会科学院语言研究所词典编辑室 2012: 941)提供的词条解释,“能力”是“胜任某项工作或事物的主观条件”。“能力”在英语中一般被翻译成“competence”,根据《韦氏高阶英语词典》(梅里亚姆·韦伯斯特公司 2010: 328)的解释,“competence”指“the ability to do something well”(做好某事的能力)。可见,《韦氏高阶英语词典》对“competence”的释义同《现代汉语词典》对“能力”的解释基本一致。

“潜能”和“潜力”的英文释义都是“potential”。中文里,人们往往把与人有关的潜力称作“潜能”(陶云武 2006: 5)。根据《辞海》(辞海编辑委员会 2010: 1490)对“潜能”的解释,“潜能”指可能性的存在,通过运动转化为现实。这一解释同《韦氏高阶英语词典》(梅里亚姆·韦伯斯特公司 2010: 1262)对“potential”提供的解释基本吻合,即“an ability that someone has that can be developed to help that person become successful”(人所拥有的、可以开发并帮助本人成功的能力)。

“学能”一词源于英文单词“aptitude”。国内外出版的各大英文词典均给出了关于“aptitude”的释义。为确定“aptitude”的中文释义,笔者选取了《朗文英汉双解词典》《麦克米伦英汉双解词典》等10部词典的释义加以比较和分析。笔者发现,《朗文英汉双解词典》(朗文英汉双解词典编委会 1992: 58)、《柯林斯英语学习词典》(柯林斯出版公司 2006: 50)、《韦氏高阶英语词典》(梅里亚姆·韦伯斯特公司 2010: 70)、《朗文当代高级英语辞典》(英国培生教育出版亚洲有限公司 2014: 104)等将“aptitude”解释为“a natural ability to learn something”(学习某事的自然能力),“aptitude test”则是“a test that is designed to show how easily someone will be able to learn certain skills”(为了表明学习者学习某些技能容易程度而设计的测试)。

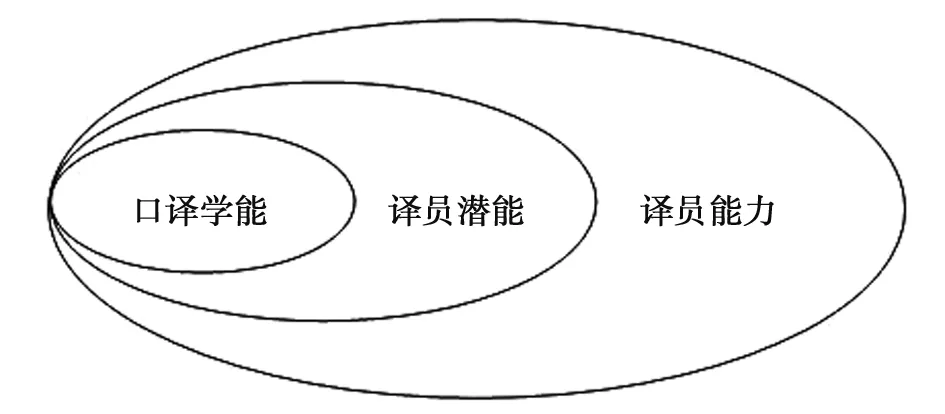

从以上关于“能力”“潜能”和“学能”的解释可以推导出以下结论:“潜能”隶属能力,指潜在的、暂时尚未显现或开发出来的能力;“能力”除了包含潜能外,还包含已经成为现实、显现出来的能力(即“显能”)。“潜能”包含“学能”,即一个人的潜在学习能力属于潜能的一种。除了“学习潜能”外,个人还有其他方面的潜能。可见,“能力”“潜能”和“学能”是整体与部分的关系:“能力”包含“潜能”,“潜能”包含“学能”。由此可推导出:译员能力包含译员潜能,译员潜能包含口译学能(如图2所示)。

图2 译员能力、译员潜能、口译学能关系示意图

三、潜能发展学说与口译学能发展过程

潜能发展学说是在广泛吸收心理学、教育学、社会学以及现代测量学最新理论成果的基础上、在人类对潜能开发的实践中逐步发展起来的学说(邱章乐 2012: 217)。潜能发展贯穿人的一生,其理论基础是个体发展“动态分化”理论和遗传潜能范围理论(邱章乐 2012: 220)。

根据程跃(2010)的研究,潜能发展学说包括发展潜力论、发展机会论、发展环境论、成长分化论和超常回归论。发展潜力论包括三个基本论点:第一,潜能发展伴随人类个体一生;第二,个体潜能发展既表现在智力层面也表现在非智力层面;第三,潜能发展是多元的,存在一个从宏观到中观再到微观的完整结构体系。发展机会论指出,潜能发展是全过程的,有自己的轨迹和时间。发展环境论表明,人的潜能发展是一个社会化过程,受不同组合环境影响。成长分化论认为,个体之间最根本的差异是在成长过程中通过分化逐步形成并固定下来的。超常回归论认为,超常发展是人类的共同品质,追求超常是为了真正意义上的回归正常。

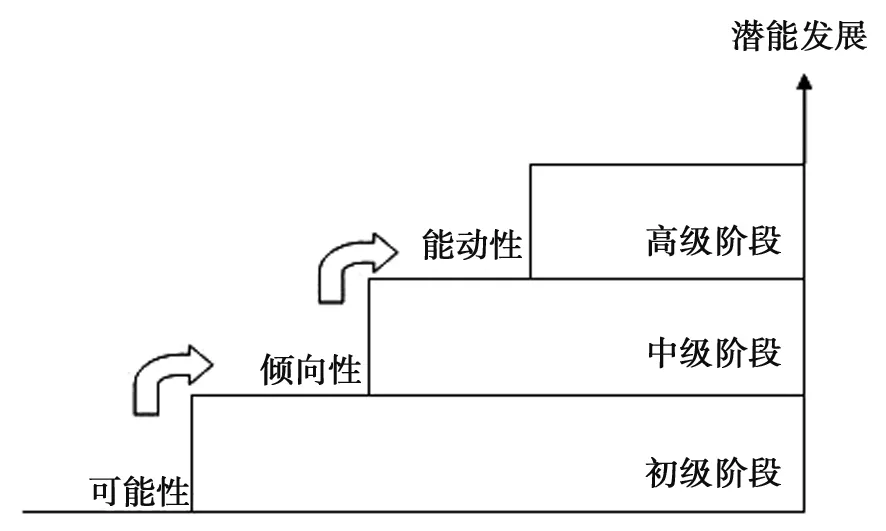

谢弗勒(2006: 48)认为,潜能发展具有三重属性:“可能性”(Capacity)、“倾向性”(Propensity)和“能动性”(Capability)。根据龚学胜(2015)主编的《现代汉语大词典》,“可能性”指的是可以成为事实的肯定程度与发展趋势,“倾向性”是一种事物发生并成为事实的爱好性趋向,“能动性”则指的是自觉、积极和主动的特性。谢弗勒提出的潜能属性反映出一个事实发生的肯定程度差异:“倾向性”高于“可能性”,“能动性”则高于“倾向性”(如图3所示)。作为“可能性”的潜能处于潜能发展的初级阶段,此时的潜能只是有可能帮助个人完成某事,也存在不可能的因素。作为“倾向性”的潜能则明显高于作为“可能性”的潜能,此时的不可能性有所降低,属于潜能发展的中间阶段。作为“能动性”的潜能几乎完全消除了不确定性和不可能性,此时的个人潜能得以充分发挥,达到潜能发展的最高峰。

图3 潜能发展阶段示意图

作为潜能的一种类别,学能随着学习阶段的推进而不断发展,同样具有“可能性”“倾向性”和“能动性”等三重发展属性。基于谢弗勒(2006)对“潜能属性”的解读,作为“可能性”的学能指的是通过学习可以构成某人某一指定结果的特征和性向;作为“倾向性”的学能则是通过进一步学习形成某人某一方面特征的能力倾向,这一阶段的学能反映了从最初学习状态到基于条件可预测的最终学习成果状态的变化过程;作为“能动性”的学能指根据意愿通过学习获得某种特征的能力,即通过学习将未现实化特征现实化的能力。

作为学能类别中的一种,“学生译员”(student interpreter)的口译学能发展显然也遵循以上发展规律。本文中,“学生译员”指正在学校或培训机构接受口译培训、尚未完全进入口译市场但立志要把口译当作未来职业选择的在校学生。鉴于国内外开展口译教学或培训的形式既有专科层次、本科层次和研究生层次的学历教育,也有各种社会培训机构的非学历教育,“学生译员”也可根据其接受的口译教育形式不同而分为相对应的层次。

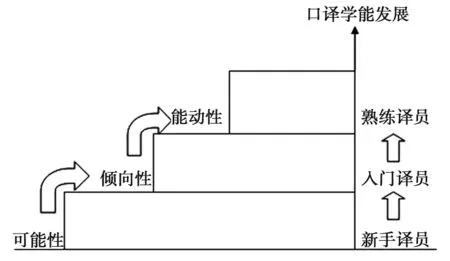

基于对西方口译教学研究文献的梳理以及Hoffmann(1997)对译员能力发展阶段的描述,苏伟(2011: 6)将国内的口译教学划分为“新手阶段”“入门阶段”“熟练阶段”和“口译专家”阶段,每个阶段的译员能力有不同的特点,对应不同的课程目标和培养对象。根据苏伟(2011)的分析,“BTI”一、二年级学生属于“新手译员”,三、四年级或毕业时成为“入门译员”。“BTI”有一部分学生译员毕业后进入更高的学习阶段(比如“MTI”),继续接受口译培训,成为“熟手译员”,并最终发展成为“职业译员”,甚至“专家译员”。随着口译学习个体由“新手译员”成长到“入门译员”再变成“熟练译员”,其口译学能也经历了一个由“可能性”到“倾向性”再到“能动性”的过程(如图4所示)。

图4 口译学能发展过程示意图

四、学生译员口译学能发展路线图

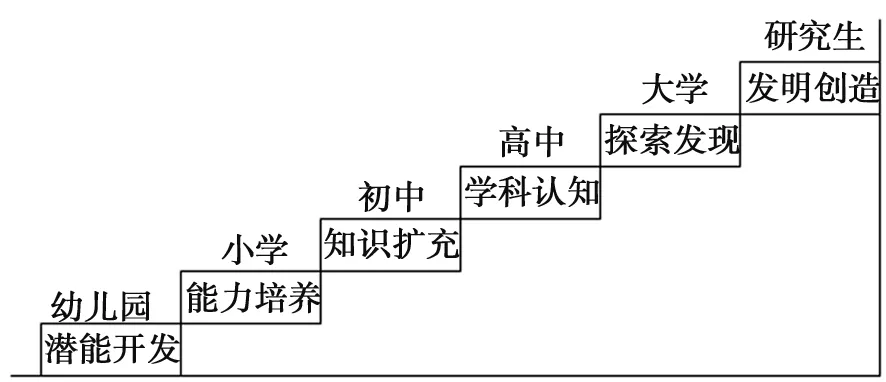

人类的发展实际上是个体不断挖掘自己内在潜能的过程。在挖掘潜能的过程中,个人的发展方向和成长路径日益明晰,对未来的职业选择也越发明确,其某些方面的潜能不断得到提升,“可能性”逐步发展为“倾向性”乃至“能动性”。在程跃(2010)提出的潜能发展学说的基础上,结合不同学习阶段的特点,邱章乐(2012: 139)提出了从幼儿园到研究生的六段教育发展理念(如图5所示)。

图5 六段式教育发展示意图

邱章乐(2012)提出的六段式教育发展示意图覆盖了个人在幼儿园、小学、初中、高中、大学、研究生等六个不同学习阶段。每个学习阶段都有相应的潜能发展目标。随着学习阶段的不断提升,学生的潜能发展目标也像上台阶一样不断发展和提高,例如幼儿园和小学的目标分别是潜能开发和能力培养,初中和高中分别是知识扩充和学科认知,到了大学和研究生阶段则发展为探索发现和发明创造。不过,邱章乐在描述不同学习阶段的潜能发展目标时,对于能力、潜能、知识等概念及其内在关系没有做出明确区分。事实上,每个阶段的目标都属于能力的培养或者潜能的开发。

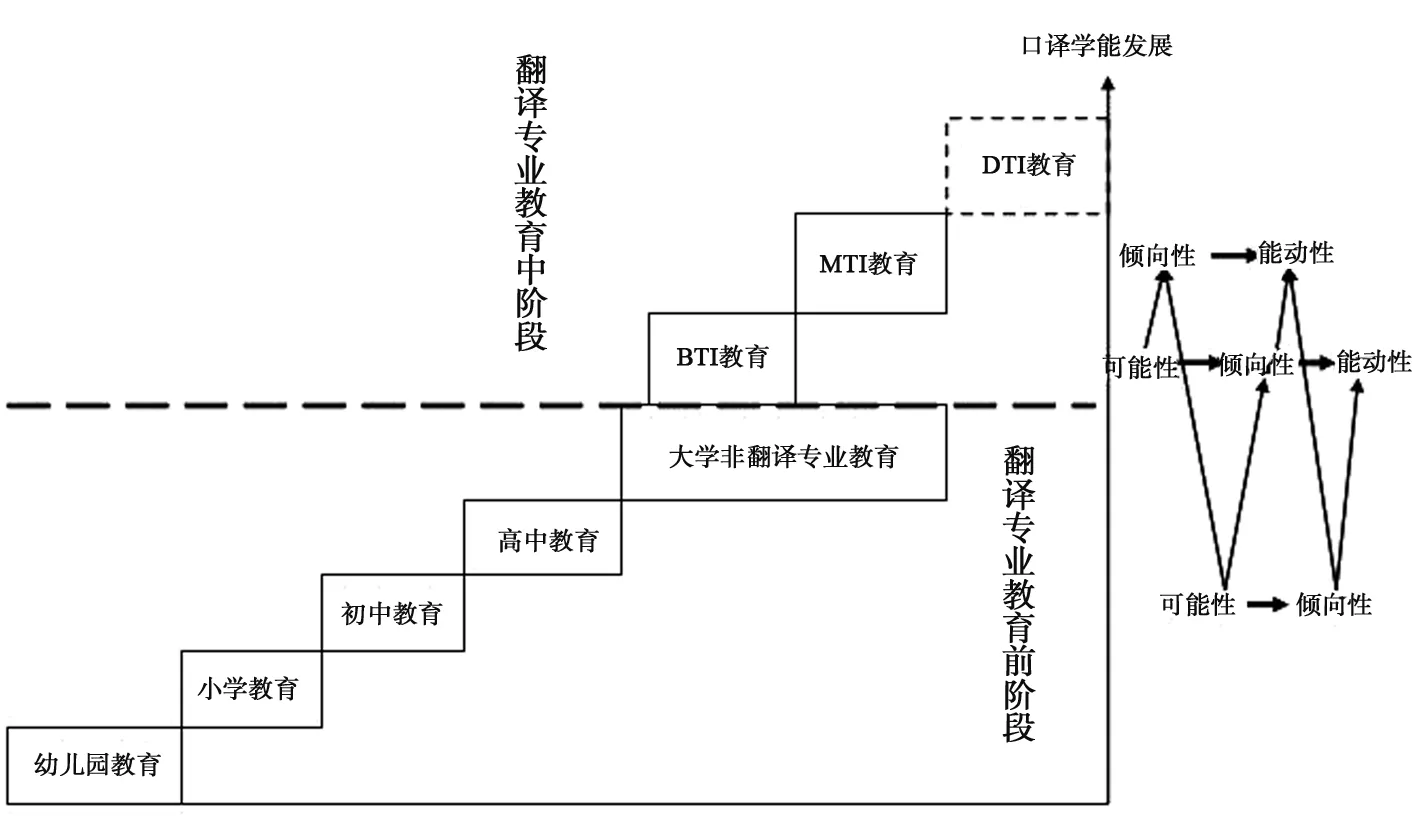

就中国口译教育的实际情况而言,学生译员的口译学能发展大体上可分为“翻译专业教育前”和“翻译专业教育中”两个阶段。其中,“翻译专业教育前”阶段的时间跨度涵盖幼儿园到大学非翻译专业教育,“翻译专业教育中”阶段包括“BTI”教育和“MTI”教育两个阶段。

随着翻译专业学科的发展,除了“BTI”和“MTI”,未来的翻译专业教育也许还包括“DTI”(翻译博士)。在口译学能发展路线图中,笔者对“DTI”教育用了虚线框加以标注(如下页图6所示)。学习者的口译学能伴随着翻译专业教育阶段的上升而不断得到开发和提升,由“翻译专业教育前”的“可能性”阶段发展到“翻译专业教育中”的“倾向性”和“能动性”阶段。在“可能性”阶段向“能动性”阶段发展的过程中,口译学能存在个体差异,不是所有人的口译学能都遵循同样的发展规律。根据笔者的观察和调查,在“翻译专业教育前”以及“翻译专业教育中”两个学习阶段,学习个体的口译学能存在纵向和横向多种发展路径。

图6 学生译员口译学能发展路线图

如图6所示,在“翻译专业教育前”阶段,大部分学习个体对于口译了解不多,对于未来是否从事口译职业也不明确,学习者此时的口译学能处于“可能性”阶段。当然,也可能有小部分学习个体受特殊环境的影响,提前对未来的职业进行规划并有针对性地进行双语转换、口译记忆、口译笔记等口译技巧训练,其口译学能已经在“翻译专业教育前”阶段发展到“倾向性”阶段。这一部分学生有可能越过“BTI”教育阶段,直接进入“MTI”教育。

在进入专业教育之前,大多数学习者都处在能力提升和知识扩充阶段。此时,学习个体的各种职业潜能都得到了一定程度的发展,这为未来的专业学习打下了基础。就口译而言,“翻译专业教育前”的双语学习、知识积累、心智成长等学习成长过程为学生未来成为译员提供了可能。一个人在开始学说两种语言、掌握了一定的百科知识或具有一定成熟度的心智时,就具备了未来成为译员的可能性。因此,对多数学习个体而言,从幼儿园到高中阶段乃至大学阶段非翻译专业的学习均可视为口译学能发展的“可能性”阶段。

“翻译专业教育中”阶段是口译学能发展的重要阶段。进入了翻译专业教育阶段之后,随着学生双语水平、知识水平、心理水平以及对翻译专业学科认知水平的提升,多数学习者开始对未来从事翻译工作产生一定的目标倾向(当然,也不排除部分学生在经历一段时间的翻译专业教育后发现自己不适合从事翻译职业而放弃这一目标)。但是,目前的“BTI”教育并没有分为口译和笔译两个方向,因此学生的目标倾向存在分化现象。一部分倾向于笔译,另一部分则倾向于口译,当然也有口笔译同步发展的。因此,这一阶段学生译员的口译学能既有继续保持“可能性”的,也有发展到“倾向性”的。到了“MTI”教育阶段后,学生开始有自己的专业方向。选择口译方向的学生对口译学习的主观能动性明显增强,此时大部分学习者的口译学能进入能动性发展阶段。

五、结语

口译教育是一个不断发掘学生译员口译学能的过程,目标在于把一个具有口译潜质的学生培养成为一名社会所需要的、能够承担口译任务的译员。在接受口译教育的过程中,学生译员作为学习个体以及教育工作者作为教学个体的主要任务都是不断发掘学习个体的口译学能,即通过学习和培训把存在于学习者身体和心灵内部的、为完成口译任务而必需的潜在能力特质“发掘”和“引导”出来。

口译学能的“发掘”与“引导”不是一蹴而就的,译员的培养也不是短时间完成的。同其他教育类别一样,口译教育也分阶段、分层级进行。译员的培养须经历一个从初级到高级的阶段性发展过程。刘和平(2016: 51)认为,未来的口译教育具有“分工化”和“层级化”特征,即各地区和学校根据需求和教师队伍情况分类、分层级培养口译人员。国内目前正在开展的“BTI”和“MTI”以及未来可能开设的“DTI”项目正是口译人才培养“分工化”和“层级化”的具体体现,符合口译学能的“阶段性”发展规律。

口译教育的发展与口译学能的提升相辅相成。伴随着口译教育阶段的发展,口译学能也由“可能性”逐步提升到“倾向性”和“能动性”。口译教育以坚持口译学能培养为导向,既是翻译专业教学规律的要求,也是潜能教育发展规律的体现。