全身麻醉影响 4~6岁鼾症儿童术后首夜褪黑素的分泌但不造成抑制

2021-01-28邱倩琪宋兴荣孙昌志谭永红徐颖怡黄桂亮李峥科

邱倩琪,宋兴荣,孙昌志,谭永红,徐颖怡,黄桂亮,张 娜,李峥科,魏 伟

广州医科大学附属广州市妇女儿童医疗中心1麻醉科,2耳鼻咽喉科,广东 广州 510623

褪黑素是一种由松果体分泌的具有诱导睡眠作用的吲哚胺类物质,呈现明显的夜高日低的昼夜节律[1]。褪黑素不仅有助于诱导睡眠,还具有抗焦虑、抗炎、抗氧化、抗癌效果,它的镇静镇痛效应可能归因与褪黑素受体(MT1和MT2)与阿片、γ-氨基丁酸(GABA)或天冬氨酸受体系统相互作用的结果[2]。研究表明,褪黑素昼夜变化与人体睡眠规律密不可分,褪黑素分泌影响睡眠质量,术后睡眠质量通过改变生物钟规律而影响术后转归[3]。

睡眠质量影响儿童生长发育。儿童睡眠在生命5月龄后24 h昼夜节律基本形成,总睡眠需求13 h,随后总睡眠需求逐年下降。据流行病学调查显示,4~6岁中国儿童睡眠时间相对稳定,为11.56±1.27 h/d~11.29±1.24 h/d[4]。有研究指出,腺样体肥大成人患者睡眠打鼾可能影响睡眠质量[5],但对影响鼾症儿童睡眠的褪黑素变化的观察则无报道。

全身麻醉为一种包括健忘症、静止、无意识和镇痛的药理学状态,大部分麻醉药(异丙酚、戊巴比妥、异氟烷等)通过GABA受体作用[6]。但全麻对儿童术后睡眠的影响尚不清楚。本研究拟在地域、光线、温度、年龄相似,手术时间、手术方式、麻醉药物相同的情况下,通过评价全麻对鼾症儿童术后褪黑素的影响,为鼾症儿童全麻手术后的昼夜节律变化提供科学依据。

1 资料和方法

1.1 一般资料

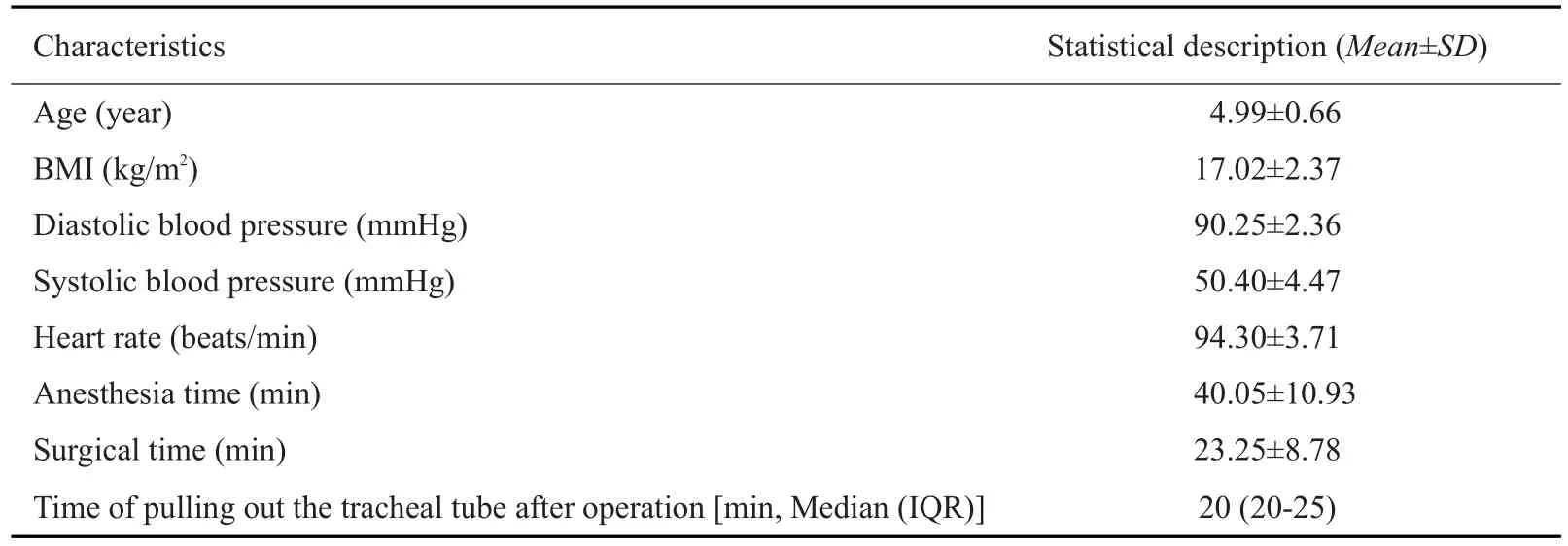

选择广州市妇女儿童医疗中心2020年4~6月在全身麻醉下行择期腺样体切除术的广东地区患儿。纳入标准:ASAⅠ~Ⅱ级,年龄范围4~6岁。排除标准:年龄不满足4~6岁;日间手术患儿;腺样体或/和扁桃体三度肥大、心脏疾病及重要脏器功能障碍;家属或患儿难以配合留取唾液者。实验地点选择广东地区,因其位于热带和亚热带,2020年4~6月该地区平均气温25℃,昼夜等长,外界条件适合对容易受光线和体温影响的人体褪黑素进行研究[7]。本研究共纳入20名患儿,其中男性12名,女性8名,年龄4.99±0.66岁。患儿一般资料(表1)。本研究通过中国临床试验注册中心注册(ChiCTR1900025023)和广州市妇女儿童医疗中心医院伦理委员会批准(穗妇儿科伦2019第37101号),并与患儿家属签署知情同意书。

表1 20名患儿的一般资料Tab.1 Baseline characteristics of the participants(n=20)

1.2 研究方法

1.2.1 全麻手术前采集标本 所有诊断为腺样体肥大的患儿术前1周在耳鼻喉门诊经过监护人与耳鼻喉医生预约择期手术时间,然后前往麻醉与围术科进行术前评估,并签署知情同意书,嘱患儿家属关注患儿1周睡眠时间,不能喝咖啡类饮品。术前1 d 9:00~10:00患儿再次来到麻醉与围术期科,用唾液收集器(Cortisol-Salivette®51.1534.500)行唾液标本采集(T1)。各唾液采集时间点如下,T1:术前1 d 9:00~10:00;T2:术前1 d 19:00;T3:术前1 d 21:00;T4:手术日7:00;T5:手术日9:00~12:00;T6:术后第1晚19:00;T7:术后第1晚21:00;T8:术后1 d 7:00;T9:术后第2晚19:00;T10:术后第2晚21:00;T11:术后2 d 7:00。采样前30 min禁止饮食、嚼口香糖或刷牙,至少采集0.5 mL液体;同时行光照度检测(“光度计Pro”APP)、电子体温计(Omron)测量体温,并做OSA-18问卷调查。OSA-18量表包括5个维度:睡眠障碍、身体症状、情绪不佳、白天功能状态、对患儿监护人的影响程度,每个维度分为3~4个条目。以7点顺序评分记录症状出现的频繁程度:绝对没有为1分,几乎没有为2分,很少为3分,有时为4分,常有为5分,多半有为6分,绝对有为7分。评分越高,提示对生活质量的影响越严重。每位患儿分别计算:调查总评分(范围为18~126),用以评价腺样体肥大对患儿生活质量影响的严重程度,<60为轻度,60~80为中度,>80为重度;各维度总评分,用于评价腺样体肥大对生活质量各方面的影响程度。

研究员把唾液采集器(编号2、3、4)交给监护人,协助家属下载手机APP“光度计Pro”并告知使用方法,然后患儿回病房。患儿在监护人帮助下于T2、T3、T4采集唾液标本,并保存在麻醉科临床研究冰箱冰冻层(-20℃),每次采集标本记录采集具体时间和采集环境光照度、测量体温,家属记录患儿睡眠日记,包括入睡和觉醒时间。

1.2.2 全麻手术日及术后日采集标本 所有手术时间控制在9:00~12:00,行气管插管全身麻醉。术前常规静注长托宁0.01 mg/kg,抑制呼吸道腺体分泌。患儿入手术室后予以吸氧,监测血压、心率、心电图、血氧饱和度、BIS,并以8~10 mL/(kg·h)复方电解质注射液静滴,然后静注丙泊酚2 mg/kg、舒芬太尼0.3 mcg/kg、顺式阿曲库铵0.2 mg/kg诱导行气管插管全身麻醉。插管后予监测呼气末二氧化碳分压。麻醉诱导插管后5 min用负压吸痰管提取口腔唾液(T5),记录采集时间和光照度。麻醉维持采取丙泊酚4 mg/(kg·h)、七氟烷1%~3%静吸复合全麻,根据血流动力学变化调整七氟烷的吸入浓度,将MAC维持在1.3,调节丙泊酚注射量将BIS值维持在40~60。术毕前5 min静注多拉司琼0.3 mg/kg预防呕吐,并停止所有麻醉用药,记录不良反应、气管导管拔除时间、记录FLACC和Riker镇静躁动评分。FLACC疼痛评分(0~10分):其中包括面部表情、肢体动作、活动、哭闹、可抚慰性5项内容,每项内容根据疼痛轻重按0~2分评分,≥4分为镇痛失效。Riker镇静躁动评分(1~7分:7分为危险躁动,表现为试图拔除气管内插管,在床上辗转挣扎,翻越床栏,攻击医护人员;6分为非常躁动,表现为需要保护性束缚,咬气管插管;5分为躁动,表现为焦虑或身体躁动;4分为安静合作,表现为安静,容易唤醒;3分为镇静,表现为嗜睡,语言刺激或轻轻摇动可唤醒,但又迅速入睡;2分为非常镇静,表现为对躯体刺激有反应;1分为不能唤醒,表现为对恶性刺激无或仅有轻微反应)。

研究员在术后给患儿家属分派唾液采集器(编号6~11号),并提醒家长登记睡眠日记。所有患儿于T6、T7、T8、T9、T10、T11留置唾液标本,每次采集标本记录采集具体时间和采集环境光照度。术后24 h研究员对患儿进行QoR-15问卷调查。QoR-15评分量表共包含15个条目,包括疼痛、情绪、身体舒适度、生理独立性及心理支持5个方面,每项最低0分,最高10分,总分100分,分数越高说明舒适度越高。

1.2.3 实验室检测 唾液标本收集后送往广州金域医学检验中心(KingMed Diagnostics),使用唾液褪黑激素(非提取性)ELISA试剂盒(德国IBL:RE54041)。采用竞争ELISA的原理,生物素标记的和非生物素标记的抗原竞争性结合有限的抗体结合位点进行褪黑素检验。

1.2.4 术后随访 术后28 d研究员电话随访家属,进行术后28d满意度调查和OSA-18问卷调查。

1.3 统计学方法

本研究为探索性的观察型研究,根据可参考的文献资料[8-12]均未对样本量进行估算。采用软件Stata 16.0(StataCorp,College Station TX,USA)对数据进行统计分析。对纳入研究的20名受试患儿的人口学特征和临床特征的数据分布做统计描述;正态分布的计量资料以均数±标准差表示,非正态分布的计量资料以中位数(四分位区间)表示,同时报告最小值和最大值;计数资料以频数和百分比表示。通过Shapiro-Wilk检验并结合直方图判断计量资料的正态性。在不同时间点间的自身前后比较时,由于连续变量的非正态性而采用符号秩和检验。采用箱式图描述褪黑素在不同时间点的变化。所有统计分析基于双边显著性水平,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 11个时间点采集的唾液褪黑素分泌情况

以T1的褪黑素分泌值1.98(0.83~6.67)pg/mL为基础值,结果显示,早上进行全身麻醉后5 min测得的褪黑素值[2.79(1.91~3.98)pg/mL]与基础值差异无统计学意义。与T2、T3相比较,T9、T10测的褪黑素差异无统计学意义。T8时测得的褪黑素比T4降低,差异有统计学意义[3.13(1.29~8.97)pg/mLvs6.42(2.37~12.87)pg/mL,P<0.05],T11与T4差异无统计学意义。3 d的7:00褪黑素值中位数均高于3pg/mL(图1)。

图1 唾液褪黑素的分布Fig.1 Distribution of salivary melatonin.

2.2 3日相同时间点采集褪黑素的同时测量室内光照度和体表温度

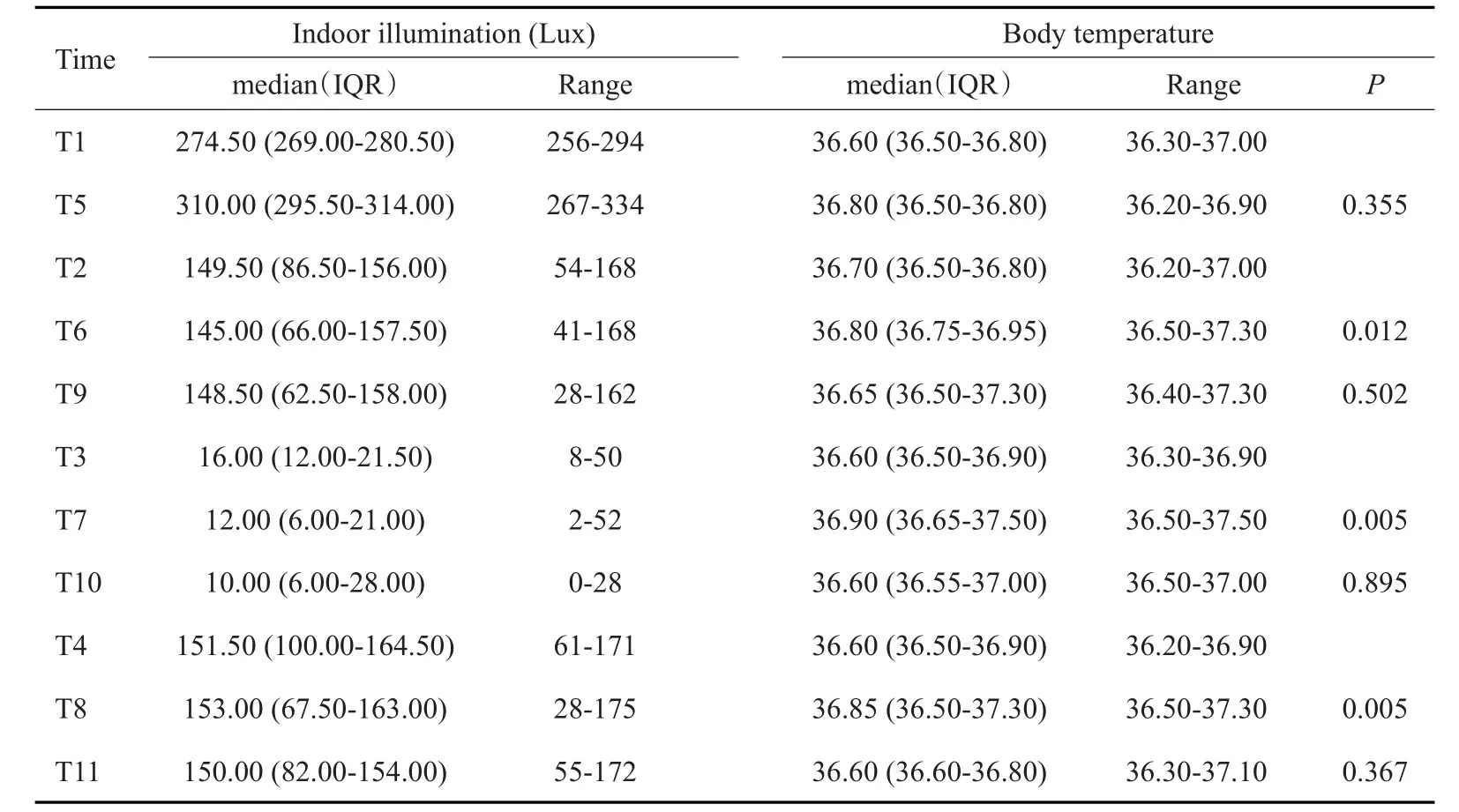

T1与T5采集地点均在手术室范围(麻醉与围术期科在手术室内),二者室内光照度相似,其余时间采集地点均为耳鼻喉病房,对应时间点光照度相接近。其中T3、T7和T10采集时间为21:00,测得室内光照度中位数为16.00(12.00~21.50)、12.00(6.00~21.00)及 10.00(6.00-28.00)Lux,均低于昏暗光照度30 Lux[13]。3日相同时间点测量室内光照度相似,排除因光照差异造成对褪黑素分泌变化的影响(表2)。

表2 20名患儿11个测量点时的室内光照度和体表温度分布Tab.2 Distribution of indoor illumination and body temperature across different time points

11个时间点采集的体表温度范围为36.2~37.5 ℃。T6[36.80(36.75~36.95)℃]、T7[36.90(36.65~37.50)℃]、T8[36.85(36.50~37.30)℃]和术前相应时间点体温比较差异有统计学意义(P<0.05),考虑为术后体温增高,但无高热体征,排除因高热引起褪黑素的分泌变化(表2)[14]。

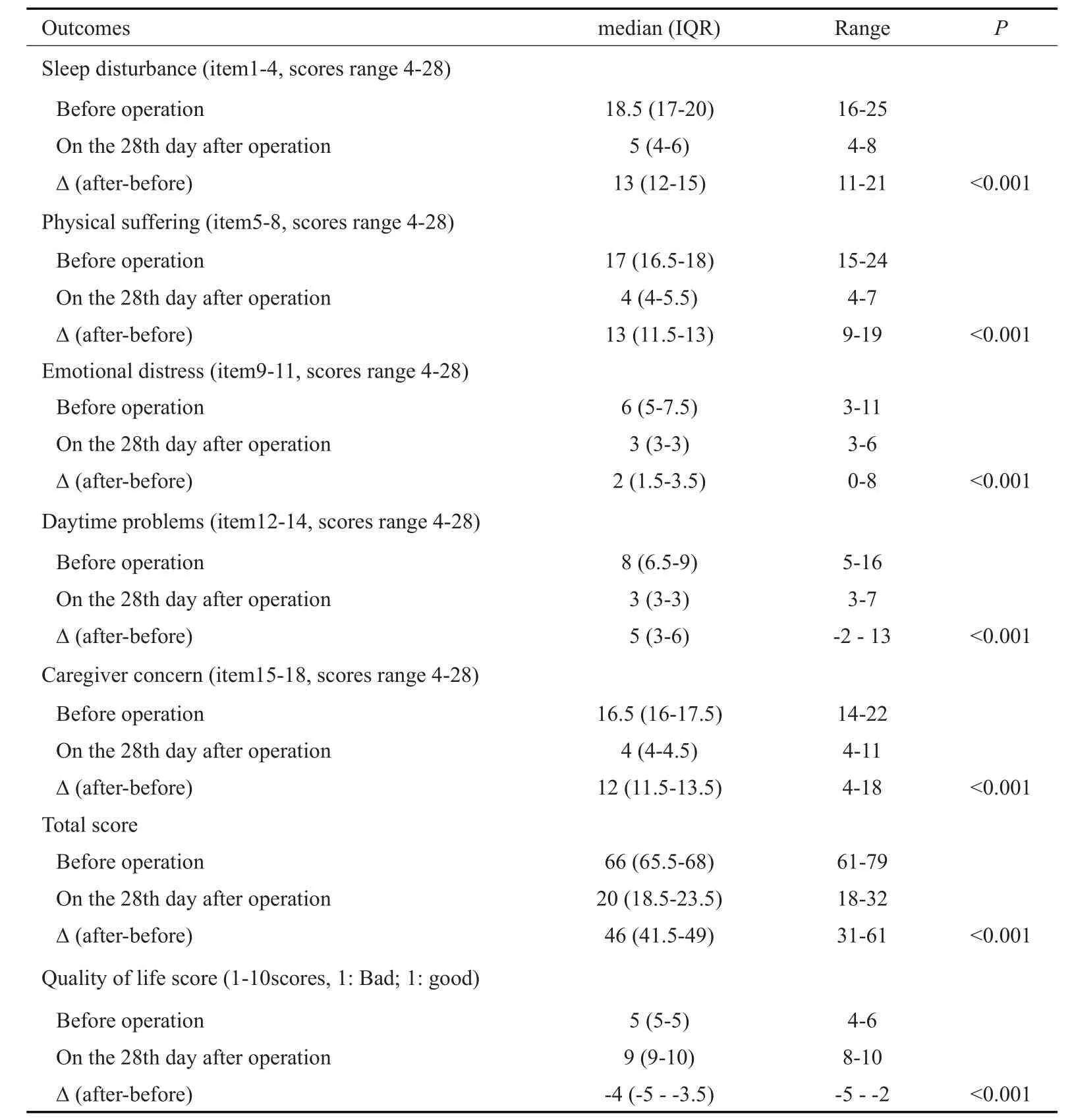

2.4 分析术前与术后28dOSA-18的变化

术前OSA-18总分为66(65.5~68)分,术后OSA-18总分为20(18.5~23.5)分,术后28 d比术前降低(P<0.05)。照顾者对孩子生活质量的评分,由术前的5分升高到术后28 d的9(9~10)分,术后28 d比术前升高(P<0.05,表3)。

表3 术前和术后28dOSA-18的比较Tab.3 OSA-18 scores of the children before and at 28 days after the operation

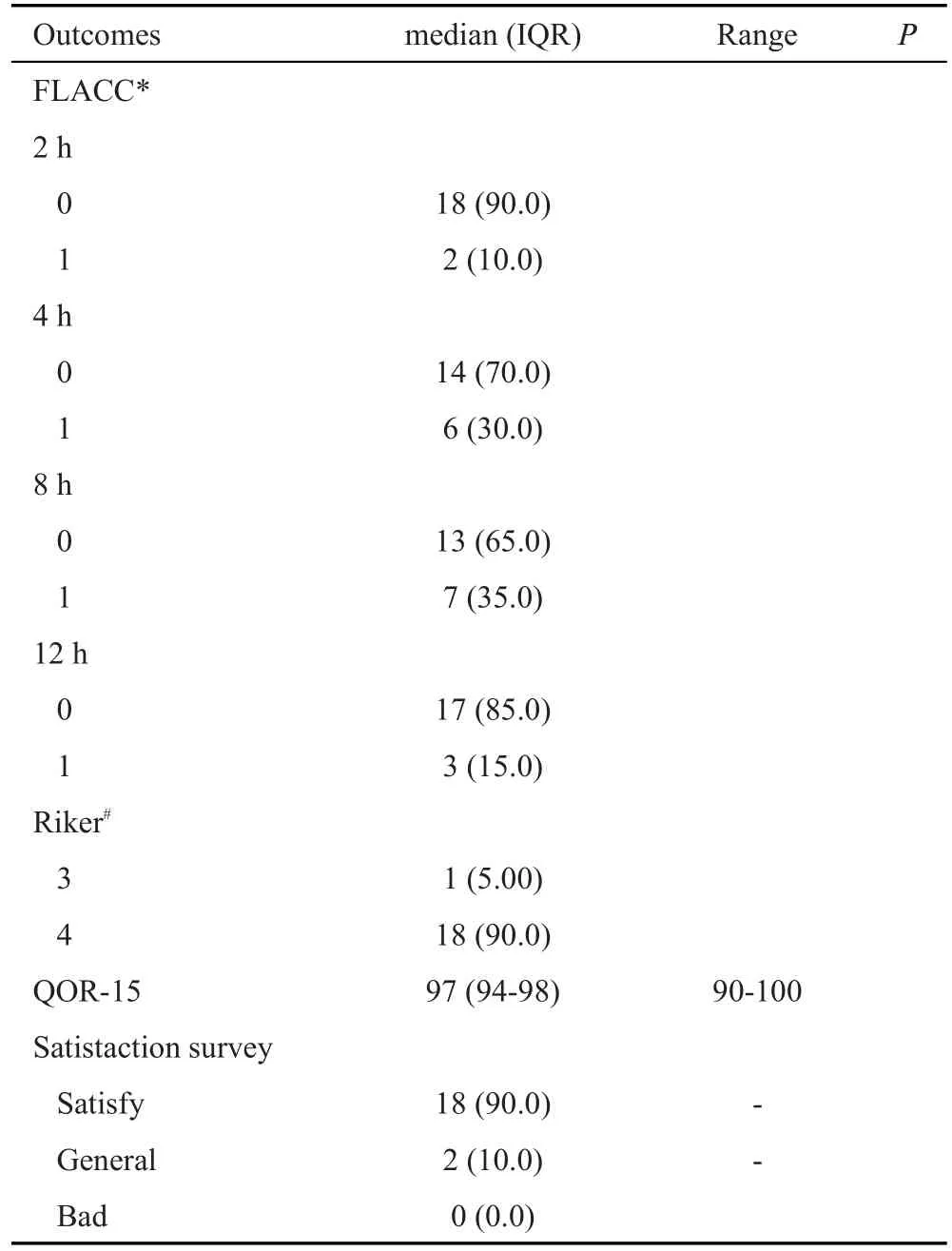

2.5 术后FLACC、Riker、QoR-15评分和术后28 d满意度调查结果

术后12 h内FLACC评分为0~1分,患儿术后疼痛评分结果为舒适。Riker评分结果显示气管拔管时19名患儿处于安静合作状态,1名患儿处于镇静状态。术后24 h QoR-15评分97(94~98)分。术后28 d满意度调查显示18人满意,2人感觉一般,旨在排除因术后疼痛、气管拔管困难、舒适度差等影响睡眠质量的因素而影响褪黑素分泌(表4)。

表4 术后FLACC、Riker、QoR-15及术后28d满意度调查的分布Tab.4 Postoperative FLACC,Riker and QoR-15 scores of the children and postoperative satisfaction survey[n(%)]

2.6 睡眠日记与褪黑素分泌的关系

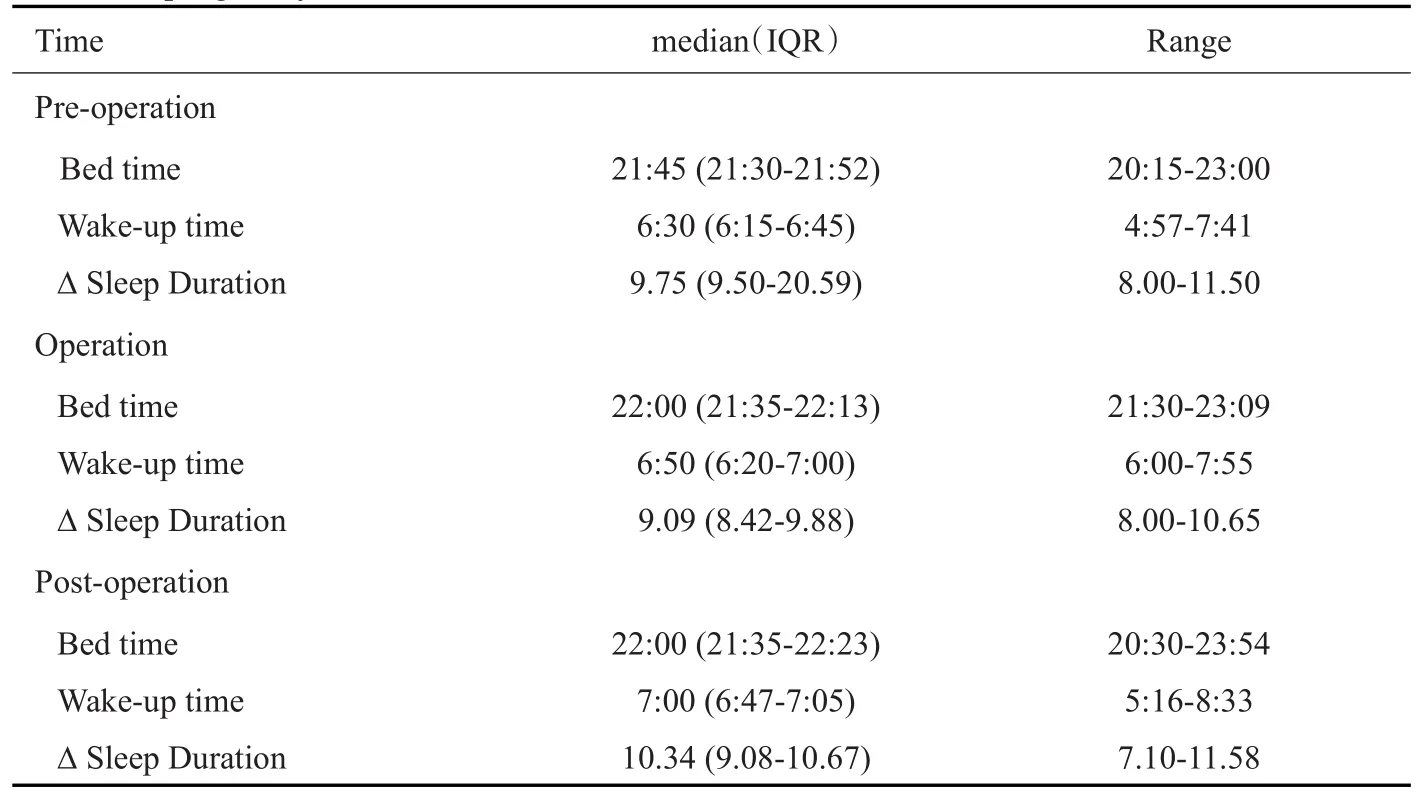

根据3晚睡眠日记,手术日当晚睡眠时长比术前1d减少[9.09(8.42~9.88)hvs9.75(9.50~20.59)h],手术后1晚的睡眠增加[10.34(9.08~10.67)h],与T8时测得的褪黑素降低、T11时测得的褪黑素升高相同步(表5)。

表5 睡眠日记Tab.5 Sleeping diary of the children(n=20)

3 讨论

正常人类的褪黑素分泌水平呈白昼低夜晚高的规律,儿童的褪黑素分泌量比成人高,表现为出生时到6月前低,3岁达到峰值,随后逐渐下降[15],年龄每增加10年,暗光褪黑素启动-抵消的持续时间减少0.36 h[16]。由于光线和体温会影响褪黑素的释放[17],本实验选择地点广东地区位于热带和亚热带,2020年4~6月该地区平均气温25℃,昼夜等长,此时外界温度和日照适宜,对人体褪黑素的影响差异相对较小。有研究表明当傍晚室内光线为150 Lux水平时褪黑素开始分泌,30 Lux及以下定义为暗光,此时有利于促进松果体褪黑素增多[18]。试验对象选择方面,为保证本次临床试验对象的同质化,选择了4~6岁同病种(鼾症)患儿,在一项涉及鼾症患者褪黑素的临床观察中提示,鼾症人群的褪黑素分泌周期性变化和正常人没有统计学差异,提示鼾症群体的睡眠质量虽不佳但不影响褪黑素分泌[19],提示此类儿童褪黑素分泌是正常的,可为麻醉后的变化作比较提供依据。另有研究表明性别之间的褪黑素分泌差异无统计学意义,在相同年龄段下性别不是影响褪黑素正常分泌的干扰因素[20]。

全麻药物分为静脉麻醉药和吸入麻醉药,除了氯胺酮影响NMDA受体产生作用外,大部分通过影响GABA受体产生作用[21]。有研究对成人患者分别在早晨的骨科和腹腔镜手术中使用芬太尼,发现麻醉后第1晚血清和唾液褪黑素水平下降,直到48 h或更长时间后才恢复基础分泌水平[22]。一项对儿童手术使用咪哒坐仑和硫喷妥钠的临床对照试验中发现,咪哒坐仑和硫喷妥钠都对儿童褪黑素分泌没有明显影响[23]。研究之间差异可能与对象年龄、自身睡眠情况、麻醉方案、联合用药、实施的手术以及褪黑激素浓度评估取样时间的不同有关。从既往研究结果来看,全身麻醉褪黑激素分泌的效果本身仍未确定。本实验尽可能排除可能的其他干预因素,使麻醉对褪黑素的影响为单一干预因素,临床数据更加客观可靠。

褪黑激素的分泌和休息-活动节律是由同一个昼夜节律起搏器(SCN)控制的。SCN内的GABAA受体可能抑制时钟基因的表达,这可能是麻醉药物和褪黑素素诱导昼夜节律相位改变的共同机制[24]。本实验的手术时间为早9:00~12:00时,为褪黑素分泌抑制时期,给予全麻药物后机体迅速进入麻醉状态,此时褪黑素和基础值比较没有明显差异,目前的临床研究也证实麻醉后1 h内测量褪黑素,没有发现褪黑素的明显变化[25]。患儿麻醉期间脑电监测Bis值维持在40~60,说明此时的脑部睡眠状态只唯一由麻醉药物引起。麻醉药物在白日引起的昼夜节律相位改变,影响夜晚褪黑素的分泌[26]。

根据与实验对象术前夜晚睡眠日记与褪黑素进行对比,20名患儿术后第1晚睡眠时长减少,与褪黑素在手术后的清晨分泌较术前降低相关联。可能原因为全麻药物引起的昼夜节律改变导致褪黑素分泌降低[27]。再者,由于褪黑素有抗炎、促进伤口愈合作用[28],手术压力释放的炎性因子可能也会消耗内源性褪黑素,使全麻术后清晨褪黑素的分泌总量降低[24]。

据已有文献证实,唾液褪黑素与血清或血浆褪黑素都能反映相同的客观事实,唾液褪黑素为3 pg/mL是目前公认的阈值[29],暗光褪黑素启动-抵消在3 pg/mL以上对诱导睡眠有意义。本次临床研究显示,即使全麻手术后褪黑素分泌受到了影响,但依然在3 pg/mL以上,提示了在上午时刻进行手术类型为小手术的全身麻醉夜晚褪黑素与术前比较分泌降低,却不抑制夜晚褪黑素的分泌而造成时钟紊乱[30]。我们还发现,虽然睡眠记录中的睡眠时间没有明显改变,但部分对象在T7时褪黑素相对于术前呈现增多趋势,这也提示我们全身麻醉在改变昼夜节律方面可能不仅表现为抑制,也有可能为促进作用[31]。

本实验的局限性在于:首先,本研究为探索性的观察型研究,目的是初步观察全身麻醉对患儿术后褪黑素的影响,为排除不同时间段做手术可能造成的干扰,故选择在上午9:00~12:00麻醉手术进行观察。我们也同意延长观测时间可能更有说服力,但经过11次的唾液采集家长和孩子的配合度降低,继续采集可能会影响标本质量,未来临床研究将重点解决配合度的问题。其次,出于对儿童群体的伦理保护,尽可能降低术中不良事件的发生,本实验使用了静吸复合联合麻醉方案,这导致了无法从药物特性方面进行分析。另外,本研究发现部分儿童在使用全身麻醉药后12 h褪黑素呈现增多趋势,但由于样本数量有限,无法进行有效分析。未来将改善增大样本量及使用单一药物进行临床观察。

综上所述,全身麻醉影响鼾症儿童术后首夜褪黑素的分泌,但不造成抑制。提示学龄前儿童在上午进行全身麻醉行短小手术不显著干扰褪黑素的分泌而造成昼夜节律紊乱。