生活事件对留守青少年希望感的预测

——自尊的调节作用

2021-01-27游燏吉

凌 宇, 游燏吉, 张 欣

(1.湖南师范大学心理学系,湖南长沙410081; 2.湖南农业大学教育学院,湖南长沙410128)

留守青少年是指因双亲或单亲在外打工半年以上而被留在家里的18 岁及以下的青少年[1],亲子分离的不利处境使他们面临着 “ 亲情饥渴 ” 、缺乏监护和家庭教育缺失等多种困境[2]。与非留守青少年相比,留守青少年有着更多的抑郁、焦虑、自伤、自杀等心理或行为问题[3,4]。近年来,研究者在关注留守青少年负面心理的同时,也开始聚焦留守青少年积极心理的发展[5]。希望感作为留守青少年的一种积极心理能量,象征着个体基于内在成功感的积极动机状态和心理特质[6],可以缓冲消极情境对青少年心理行为问题的影响[7],为成长过程中有孤独感的青少年提供保护[8],同时缓解压力性事件和创伤性事件对留守青少年积极态度方面的消极影响[9]。因此,探究留守青少年希望感的影响因素及其作用机制具有重要意义。

生活事件作为青少年身心发展的重要应激源,是个体在家庭、学习、工作等生存环境中发生的,对其具有挑战、威胁、损害或超出个体身心承受能力的事件或情境[10]。研究显示,生活事件与青少年抑郁情绪和社会适应不良等行为的产生密切相关[11,12],留守青少年更容易受到生活事件带来的压力及其负性影响[13],这种影响不仅预测了青少年焦虑、疾病和自伤行为[14,15],还能显著预测青少年积极心理品质发展及社会生活的积极适应[16]。相关研究证实,生活事件与希望感存在显著负相关[17],留守青少年经历的生活事件越多,他们的心理健康水平就越低,其积极情绪体验就越差[13],青少年的希望感可能也会受到影响。由此可见,探讨生活事件对希望感的预测作用及其内在调节机制十分必要。

然而,并不是所有遭遇生活事件的个体都会出现低希望感,个体之间的差异会导致不同情况发生。在个体的人格特质中,自尊作为个体自我认知与自我发展的核心成分,在不利环境与个体发展之间起着重要的保护作用[18]。相关研究已证实,自尊能在负性生活事件中对心理健康产生积极推动作用,促进个体生活积极性和希望感的发展[19,20],同时缓解消极生活事件对青少年积极心理发展的不利影响[21],帮助留守青少年更好地面对压力性事件[22]。比如,面对负性生活事件时,青少年的自尊水平愈高,对焦虑的缓冲作用愈强[23],个体的心理健康受到的影响更小,希望感的发展更稳定。因此,自尊可能是生活事件影响希望感的一个重要缓冲因素。综上,本研究拟考察留守青少年生活事件与希望感的关系,探讨自尊在其中是否起到调节作用,为针对留守青少年心理进行有效干预提供思路。

一、对象和方法

(一) 对象

在湖南两所乡镇中学的初一到初三年级中以班为单位进行整群随机抽样,抽取学生862 人参与本次研究,年龄11 至17 岁(15.19±1 岁),其中男生438 人(50.8%),女生424 人(49.2%)。

(二) 工具

1.儿童希望感量表(Children"s Hope Scale,CHS),赵必华和孙彦[24]于2011 年对此量表进行了修订,测量7 至16 岁儿童(青少年) 的希望感水平。该量表由6 个项目组成,分为动力和路径两个维度。每个因子包含3 个项目,该量表具有良好的信效度,其内部一致性信度介于0.72 至0.86 之间。采用1(从不) 至6(总是) 计分,得分越高表示希望感水平越高。本研究中该量表的Cronbach 系数为0.855。

2.青少年自评生活事件量表(Adolescent Self-Rating Life Events Check List,ASLEC),刘贤臣、刘连启[25]等人修订。量表含27 项青少年可能遭受的生活事件,按类别分为6 个因子:健康适应、学习压力、受惩罚、人际交往、丧失及其他可能引起青少年生理和心理反应的负性生活事件,得分越高,表明其生活事件对个体的影响越大,反之则影响越小。本研究中的Cronbach 系数为0.917。

3.自尊量表(Self-esteem Scale,SES),采用由Rosenberg 编制,季氏等翻译的中文版SES,该量表共由10 个条目组成,采用4 级计分(1= “ 很不符合 ” 至4= “ 非常符合 ” ),该量表总分为10 至40分,其中项目2,5,6,8,9 为反向计分,项目1,3,4,7,10 为正向计分,得分越高,表明自尊越高。该量表具备较好的信效度,其分半信度是0.78,内部一致性信度是0.81。本研究中的Cronbach 系数为0.732。

(三) 数据处理

采用SPSS20.0 进行独立样本t 检验、相关分析、多层回归分析。

二、结果

(一) 留守青少年自尊、生活事件、希望感得分的相关分析

相关分析的结果显示(见表1),留守青少年希望感与自尊呈显著正相关,与生活事件呈显著负相关。(希望感第1 次得分为希望感T1,第2 次表示为希望感T2。)

(二) 自尊在留守青少年希望感与生活事件中的调节效应分析

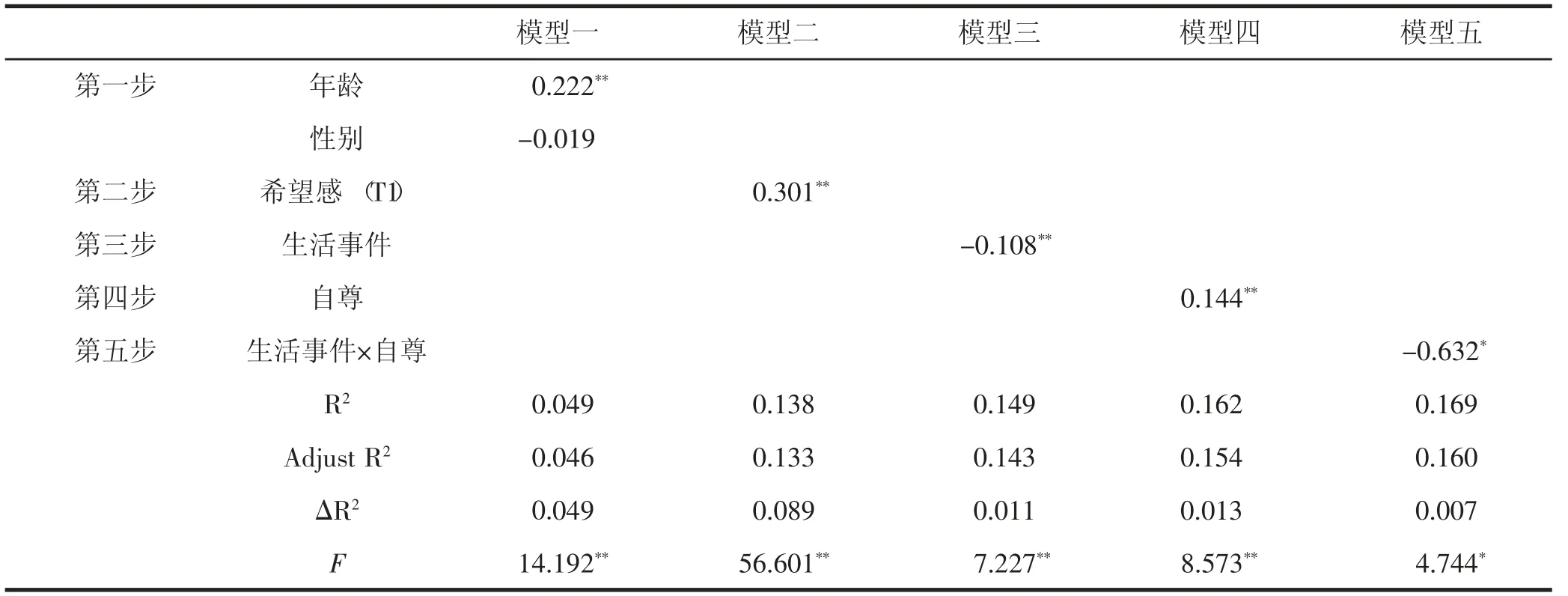

采用多层回归分析的方法考察自尊在留守青少年生活事件与希望感关系中的调节作用。根据温忠麟[25]等学者的研究分析,首先将研究中各变量进行中心化处理,再将第2 次希望感得分作为结果变量,继而分五步将预测变量、调节变量及其交互作用逐一纳入模型:第一步将人口学变量(性别和年龄)作为控制变量;第二步对被试者希望感的基线水平进行控制;第三步将被试者的生活事件水平纳入模型;第四步将被试者的自尊纳入模型;第五步将自尊与生活事件的交互作用纳入模型。

分析结果表明,被试者的第一次希望感得分能解释第二次希望感方差变异的13.3% (F(1,550)=56.601,P<0.001)。在控制了人口统计学变量和希望感的基线水平之后,负性生活事件能够解释希望感水平方差变异的47.3%(F(1,549)=7.227,P<0.001),自尊能够解释第二次希望感方差变异的15.4% (F(1,548)=8.573,P<0.001),自尊与负性生活事件的交互作用能够解释希望感水平方差变异的16.0%(F(1,547)=4.744,P<0.001)。且引入交互作用项 “ 生活事件×自尊 ” 后新增解释量(ΔR2) 也达到了显著水平,表明交互作用项引入后对希望感差异量的解释增加了0.7%。同时,在预测8 周后希望感水平变化的变量中,希望感基线水平(β=0.301,P<0.001) 起到显著的正向预测作用,生活事件(β=-0.108,P<0.01) 和自尊(β=0.144,P<0.05) 分别起到显著的负向和正向预测作用,自尊与生活事件的交互作用显著(β=-0.632,P<0.05)。

表1 留守青少年希望感、生活事件和自尊的相关分析

表2 自尊在留守青少年生活事件与希望感关系中的调节效应检验

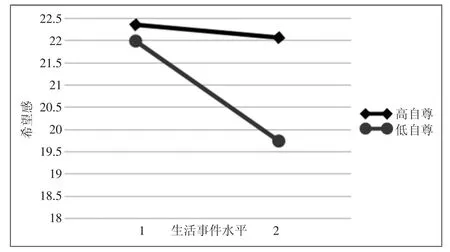

图1 自尊对留守青少年生活事件与希望感关系的调节效应

为了能够进一步清晰地揭示自尊在留守青少年生活事件与希望感之间的调节作用,将被试者分为高自尊组(M+S) 和低自尊组(M-S),将两组被试者在不同生活事件得分下的希望感水平绘制成折线图(图1),从图1 可看出,当被试者处于低应激生活事件(低于均值一个标准差) 状况下,两组的希望感水平相差不大,但当被试者处于高应激(高于均值一个标准差) 状况时,高自尊组的希望感水平变化显著小于低自尊水平下希望感的变化。

从图1 折线斜率可知,生活事件对低自尊被试者希望感水平的影响要远大于对高自尊被试者的影响。这就表明,随着自尊水平的增加,生活事件对希望感的影响降低。

三、讨论

本研究发现,留守青少年的生活事件水平与希望感呈显著负相关,生活事件可以显著预测希望感,即生活事件水平越低,留守青少年的希望感越高,这与前人研究结果相似[21],出现这一结果的原因可能与留守青少年的亲子支持、教育资源和人际资源相对匮乏有关,导致其应对生活事件的资源有限,希望感降低。

进一步的调节作用结果显示,生活事件与自尊共同作用于留守青少年的希望感,即高自尊可以有效缓冲生活事件对留守青少年希望感的负面影响。留守青少年所处阶段是自我发展的关键期和过渡期,自尊水平高的青少年能够更有效地应对生活事件带来的焦虑、抑郁、恐惧等负性情绪,将生活事件视为挑战而非威胁,赋予生活事件以积极意义,倾向于采取积极的态度和措施应对生活事件,进一步发展自尊以保护希望感水平。相反,低自尊的留守青少年在遭遇人际交往、学习压力和惩罚等各种生活事件时,倾向于形成对自己或他人的负面认知,以消极态度和方式应对生活事件,从而不能很好地调动积极资源,以致在面对生活事件时感到无助和自我否定。因而低自尊的留守青少年有着更多的消极情绪体验,其希望感水平也逐渐降低。

启示我们,学校心理健康教育可从以下三方面着手,以达到提高留守青少年希望感和自尊水平、培养其正确面对生活应激事件的目的。

(一) 通过家校协作合力缓解负性生活事件对留守青少年的不良影响

留守青少年由于缺失亲子教育而处于不利的家庭抚养环境中,其所面临的生活影响更多的是负性生活事件。学校作为留守青少年心理健康发展的教育场所,可以与家庭协同合力,共同缓解留守生活对他们的不良影响。其一,从加强与留守青少年家庭交流的层面出发,学校可以完善与家长或监护人的沟通路径,通过家访、视频通话和线上交流等多种方式与其家庭保持密切联系。其二,学校要重点关注遭遇重大生活事件的留守青少年,及时与家长沟通交流,共同减轻受到生活事件冲击的青少年的消极体验,让其感受到来自学校和家庭的温暖,帮助学生度过难关。

(二) 通过学科教学全力铸造留守青少年的高自尊人格

留守青少年处于自我概念铸造的关键时期,自尊作为个体比较稳定的特质,能缓解日常生活事件的不利影响。学校作为留守青少年心理特质发展主要促进者,可以通过学科教学全力铸造他们的高自尊人格。一方面,学校应从关注学生心理发展的视角,在学科教学中辅以人生观与价值观的辅导,帮助学生更好地认识自我;另一方面,通过多元的学科教学方式,帮助学生了解自己的兴趣爱好与特长,从学科成绩的提升中提高自身的自尊体验。

(三) 通过心理健康课程全面提升留守青少年的希望品质

心理健康课程作为学校教学的重要课程,能为留守青少年积极心理品质的发展提供教育基础。通过心理健康课程,学校可以全面提升留守青少年的希望品质。首先,学校可以丰富心理健康课程的活动形式,组织以希望感为主题的心理剧或角色扮演类活动,采用个体辅导与团队辅导相结合的方式对学生进行心理健康教育。其次,学校更应该注重对留守青少年隐性心理健康的教育,注重与他们的沟通,构建良好的师生关系,创造稳定健康的校园氛围,全面提升留守青少年积极的生活态度和情绪状态。