百万亩绿林映初心

——鄂尔多斯市造林总场四十年发展纪实

2021-01-27

内蒙古鄂尔多斯市造林总场

二十世纪六七十年代,横贯鄂尔多斯北部的库布其沙漠植被稀少,水土流失严重,自然灾害频繁,恶劣的自然环境不仅阻碍着地区经济社会的发展,而且严重威胁着黄河中下游地区的生态安全和人民群众的生产生活。当地农牧民备受风沙之苦,吃粮靠返销、花钱靠救济,艰难度日,一度出现了沙进人退、远走他乡的“生态难民”。

1979年,伴随着改革开放的春风,立足生态安全、民族团结、国防安全的战略需要,党中央、国务院启动了三北防护林工程建设,库布其沙漠因生态恶化、环境恶劣被纳入了治理范围。为有效治理库布其沙漠,改善当地生态环境和百姓的生产生活条件,经原林业部批准,在各级党委和政府的关心支持下,鄂尔多斯市造林总场正式成立。总场内设10 个科室,下辖7个分场。经营区域分布在黄河“几”字湾的南岸、库布其沙漠中东段,东起准格尔旗十二连城乡卅顷地村,西至达拉特旗中和西镇官井村,东西长约148公里,南北宽约14 公里。总经营面积126.6 万亩,是自治区经营规模和建设成就较大的国有人工公益型林场,也是国家天然林资源保护工程在内蒙古自治区的第二批示范点和自治区森林经营试点单位。

生态建设取得巨大成就

生态工程顺利实施。鄂尔多斯市造林总场成立后,依托三北防护林、退耕还林、天然林资源保护和京津风沙源治理等国家林业生态工程项目,采取人工造林、封沙育林、飞播造林、工程固沙等生态恢复措施,经过40年艰苦卓绝的不懈努力,共完成林业生态建设任务156.41 万亩,其中三北防护林建设工程一至五期54.06 万亩、退耕还林工程12.00 万亩、天然林资源保护工程两期55.73 万亩、京津风沙源治理工程8.12 万亩、造林补贴试点项目4.00 万亩、森林抚育项目7.50 万亩、沙化土地封禁保护项目15.00 万亩,义务植树30 万株,平均每年完成林业生态建设近4.00万亩。经营区森林面积达到了76.14 万亩,森林覆盖率由建场初期的6.30%提升到60.14%,平均每年增长1.34%,植被覆盖度达到了80.00%。

生态环境明显改善。经过几代林场人的艰辛努力,曾经北侵、南扩、东移的库布其沙漠被有效遏制,沙漠中段营建起一条乔灌草、带网片相结合的绿色生态屏障,区域生态状况实现了由严重沙漠化到整体治理、全面向好的重大历史性转变,形成了独具特色的沙漠森林景观。国家林业和草原局西北林业规划设计院的效益监测结果显示:在鄂尔多斯市造林总场经营治理区域,流动沙地较建场初期减少了75.00%,固定沙地较建场初期增加了6 倍,入黄泥沙量比建场初期减少了21.05%,森林生态系统服务功能年总价值量近3 亿元。区域内水土流失面积大幅下降,十大孔兑入黄泥沙量显著减少,有效保护了母亲河的安澜。治理区的沙尘暴发生次数大大减少,年降雨量明显增加,生物多样性显著提高,很多绝迹多年的野生动植物重新出现在沙漠中,促进了人与自然的和谐共生,保护和拓展了当地人民群众的生存和发展空间。

社会效益显著提高。库布其沙漠腹地形成的抵御风沙、保持水土、护农促牧的“绿色长城”有力促进了农村经济结构的调整和农牧业的发展,有效保护了达拉特旗的生产粮基地。治理区域粮食亩产量较建场初期增长了9.5 倍,达到了570 公斤。当地农牧民的人均年收入较建场初期增长了139 倍,达到了16618 元。生态环境的改善,保障了公路铁路重点建设项目的实施,促进了地方交通业的发展。同时,为地方发展林沙产业提供了物质基础和良好的生态环境,以灌木资源为原料的加工业得到发展,区域内响沙湾、银肯塔拉、恩格贝等旅游业蓬勃兴起。林业生态建设以及林沙产业的发展,为加快农村劳动力转移,带动农牧民增收致富脱贫,繁荣地方经济创造了有利条件。通过经营区内造林与区外合作造林,为鄂尔多斯市每个市民贡献了半亩以上的树林。坚持不懈地造林绿化,有效改善了当地的人居环境,提高了人民群众的生活质量和幸福指数,形成了生态生产生活“三生”共赢的局面。

树林召分场千亩樟子松基地

卅顷地分场温室大棚及苗圃地

林场建设发生根本性变化

基础设施建设全面加强。各分场以及作业区护林站水电路讯网等配套设施不断完善。集护林防火、林业有害生物防治、林政管理、野生动植物保护、职工教育等功能于一体的现代化综合办公护林场所取代了过去的土坯房。防火物资储备库、森林消防车、防火摩托车以及基本防扑火机具配备齐全。柏油路、砂石路等林区专用道路里程达到了173.5 公里。苗木基地基本实现田成方、路相通、林成网、管灌溉、机电井“五配套”。

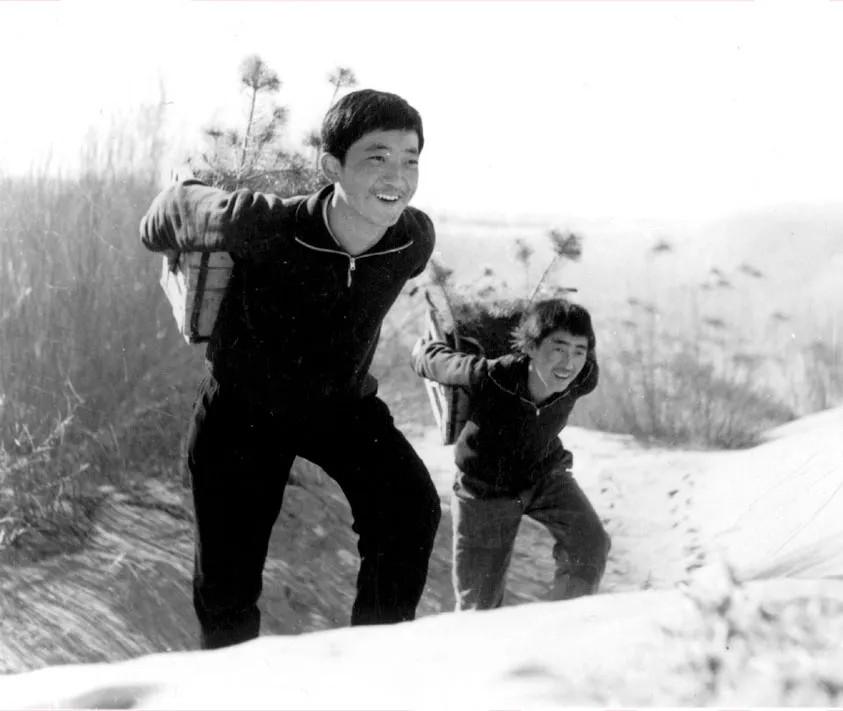

造林技术显著提高。GPS 定位、无人机航拍调查,机械整地、运苗、挖坑作业,抗旱造林等现代科技的运用,大大提高了造林效率和苗木的成活率保存率,彻底改变了过去规划调查靠罗盘、整地靠锄头、运苗靠背驮、栽植靠铁锹、成活靠老天的局面。

森林资源管护手段日趋先进。建成森林草原防火远程监控中心1 处、监控瞭望塔5 座,实现了全场重点林区全覆盖。在全面实行护林员持GPS 巡护的基础上,研建森林资源管护管理平台,推行“互联网+”管理,建成公益林效益监测实验室,不断提高森林资源管护管理监测信息化、自动化水平。

科研能力极大提升。目前,全场共有研究生12人,本科25 人,大专37 人;各类专业技术人员67人,其中高级工程师27 人,工程师及助理工程师39人,干部职工的知识结构进一步优化。40年来,干部职工先后在区内外重要期刊上发表各类学术文章160 余篇,对林业技术的推广、现代化国有林场建设等方面起到了极大促进作用。40年来,一代又一代林场人恪尽职守、艰苦奋斗、甘于奉献,涌现出一批又一批的优秀工作者。多名干部职工先后被授予“全国防沙治沙先进个人”“全国生态建设突出贡献奖先进个人”“全国绿化奖章”“内蒙古自治区生态建设先进个人”“内蒙古自治区林木种苗工作先进个人”“内蒙古自治区林木种苗工作技术能手”等荣誉称号。

职工待遇持续改善。通过多方筹措资金,先后解决了全场职工的养老、医疗、失业、工伤、生育保险,落实了住房公积金和职业年金,实现了“五险两金”全覆盖。并给一次性安置职工补缴了养老保险和医疗保险。依托经济适用住房政策和国有林场棚户区改造项目,建成职工居住小区4 处,248 户职工乔迁新居,268 名职工领取了棚户区改造补贴共计1072万元。职工工资收入持续增长,从2019年开始,超编职工全部领上了档案工资,干部职工年平均工资达到了92748 元。实现了病有所医、住有所居、老有所养、劳有所得,干部职工幸福感获得感明显增强。

多次获得各级各类嘉奖。40年来,鄂尔多斯市造林总场多次受到上级党委、政府和林业主管部门的表彰奖励。先后被授予“全国天然林保护工程建设先进单位”“全国天然林保护工程示范点”“全区先进单位”“全区林业建设先进集体”“自治区级文明单位”“园林式单位”等荣誉称号。多次被上级业务部门列为生态文明建设现场交流会的实地考察点。2017年《联合国防治荒漠化公约》第十三次缔约方大会在鄂尔多斯市举办,库布其沙漠治理受到了国内外相关行业专家、人员的高度重视,鄂尔多斯向全世界展示了治沙植绿的智慧,提供了荒漠化治理的经验,林场人就是这一伟大实践的主力军和先锋队!

岁月不居,时光如流,几代林场人始终坚定“乘势而上、久久为功”的信念,以“攻坚克难、全力以赴”的干劲,以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的使命担当,在库布其沙漠腹地书写了沙漠变绿洲的壮丽篇章。

治沙兴场 实践成功经验

始终坚持党建引领促发展,是总场造绿圆梦的根本政治保证。鄂尔多斯市造林总场党委(党组)充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,凝聚起全场干部职工攻坚克难的强大合力,保障了各项事业始终沿着正确的方向前进。党的十八大以来,总场党组织始终坚持党要管党、从严治党,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作,党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设全面加强,为促进全场各项事业的快速发展提供了坚强有力的政治保证和组织保证。

始终坚持以科技创新为重要手段,是总场治理沙漠的支撑保障。经过40年的不懈努力,一项项新技术、好经验在这片不毛之地上落地生根:前挡后拉、撵沙造林、沙障固沙造林、机械打孔深栽保湿抗旱造林等一系列实用造林技术,极大地提高了治沙造林成效;一座座已经建成的的森林草原防火远程监控中心和监控瞭望塔、一个个配备了GPS 巡护设备的护林员,实现了森林资源全覆盖、无死角的监测;如今的林场人正积极踏着“互联网+”的快车道,通过开展森林资源管护管理平台建设,全面提升森林资源管护管理信息化、自动化水平。鄂尔多斯市造林总场多次获得了内蒙古自治区人工造林、飞播造林等奖励。2016年,原国家林业局公布了第二批国家林木种质资源库名录,鄂尔多斯市造林总场沙柳种质资源库正式获得国家批复,是全国唯一的沙柳物种保存库。鄂尔多斯市造林总场主持的“库布其沙漠分区治理与综合利用试验示范研究”项目获得内蒙古自治区科学技术进步一等奖,“库布其沙漠防风固沙植被建设技术研究”项目获得内蒙古自治区科学技术进步三等奖。

始终坚持深化改革,是总场发展壮大的不竭动力。40年来,鄂尔多斯市造林总场一直在不断改革中谋求发展。通过改革,逐步破解林场发展中的难题,不断解决制约林场发展的体制机制性障碍,为林场的发展壮大注入生机和活力。特别是2016年新一轮国有林场改革启动以来,在森林资源保护管理、干部职工待遇、财政支持、基础设施建设等方面都取得了显著成效。持续地探索和改革,为实现资源增长、职工增收、林场增效,为建立职工社会保障体系,为建立符合现代林业发展要求的国有林场管理体制和经营机制,为林场和谐稳定奠定了坚实的基础。

始终坚持艰苦奋斗、久久为功的优良作风,是总场取得成就的力量源泉。曾几何时,在广袤的库布其生活的农牧民中间流传着这样的民谣“沙里人苦,沙里人累,满天风沙无植被”。为了改变这一面貌,40年前,第一代林场人不顾恶劣的沙漠环境和艰苦的生活条件,远离城市,忍受着孤独与寂寞,一头扎进沙漠中,开启了与沙漠作斗争的征程,“清汤挂面碗底沙,夹生米饭沙碜牙,帐篷睡听大风吼,早晨起来脸盖沙”,这是对当时第一代林场人治沙生活的真实写照。但面对这样恶劣的条件,他们没有退缩,而是选择继续留在这里与天斗、与地斗、与沙漠斗。后来“林二代”“林三代”陆续高擎绿色接力棒,宗旨不改、蓝图不换,把风沙肆虐的库布其沙漠渐渐征服,如今库布其沙漠成为了“绿色输出地”。几代林场人肩负着绿化沙漠的时代使命,承载着生态建设的历史责任,在困难面前不低头,矛盾面前不退缩,挫折面前不气馁,无私奉献,锲而不舍,取得了今天的可喜成绩。

1989年,七里沙作业区,人工背树苗,定植樟子松。

2019年春季展旦召分场银肯沙作业区造林现场

白泥井分场林下种植黄芩

久久为功 铸造林场精神

40年,在漫漫的历史长河中或许如白驹过隙,但对所有林场人来说却举足轻重。40年,鄂尔多斯市造林总场防沙治沙的植绿史,更是绿富同兴的追梦史。40年,一代又一代林场人前赴后继,多少青丝变白发,多少雾鬓换芳华,一片片在沙漠中崛起的绿色彰显着林场人永续接力的奋斗史。

40年的艰辛探索,40年的耕耘奉献,从一棵树到一片“绿海”,从点点新绿到绿染大漠,从大地植绿到心中播绿,从生态意识的觉醒到生态文明思想的树立,一代代林场人默默付出、无怨无悔为建设生态文明和美丽家园贡献力量,几十年如一日把青春和智慧奉献给林业事业,用汗水和泪水铸就了绿色库布其,用无私奉献生动诠释了对家园的热爱、对沙区老百姓的热爱。在建设生态文明的同时,铸造了林场人的文化之魂——“守初心、担使命、能吃苦、讲奉献”。这是几代林场人智慧的结晶,也是林场人创造绿色奇迹、实现绿色梦想的精神支撑。

“守初心、担使命、能吃苦、讲奉献”这种精神,是林场人的DNA,是林场人脚踏实地干出来的,是植根于几代林场人内心的修养,是无需提醒的自觉,是以约束为前提的自由,是时刻为国家、为社会、为沙区百姓着想的情感。这是林场人40年来,在执着追求绿色梦想的征途中不断探索、完善而沉淀出来的,是林场人一致认同的核心价值理念,是经过每一个绿化项目区的建设和每一个发展阶段目标的实现而形成的文化自信和行动自觉,同时也是在发展实践中逐步积淀和深化的一种精神。这种精神锻造了林场人的品格和品牌,塑造了林场人的灵魂。

40年的光辉历程,鄂尔多斯市留下了生态文明建设累累硕果和林场人拼搏奉献的风采;40年的历史积淀,更为鄂尔多斯市造林总场未来的发展夯实了基础。当前,我们正处在生态文明建设的重要发展时期,伟大的时代为我们提供了难得的发展机遇,同时也面临着严峻的挑战。在新的征途上,鄂尔多斯市造林总场将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引,牢固树立新时代社会主义生态文明观,保持加强生态文明建设的战略定力,认真践行绿水青山就是金山银山的发展理念,以林业生态建设为主线,以森林资源管护为底线,坚持生态效益、社会效益和经济效益并重,奋力建设生态资源丰富、产业结构合理、科技支撑有力和人才队伍过硬的现代化国有林场,为把祖国北疆这道风景线建设得更加亮丽不懈奋斗,为实现黄河流域生态保护和高质量发展,打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国贡献力量!