生育价值观研究综述

2021-01-26罗阳,秦思

罗 阳,秦 思

(中南大学,湖南 长沙 410083)

生育率与社会经济的发展是相互作用相互关联的,国家经济的发展会带动生育率,而生育率的提高又会给经济发展提供更多人力资源和财富积累,推动社会进一步发展[1]。生育率下降会带来老年人口负担加重、劳动力人口减少、积蓄人口负增长惯性等一系列问题。目前,低生育率和人口老龄化已成为全球发展的一大难题,被世界各国广泛关注。20世纪90年代,欧洲一些国家的总和生育率(TFR)相继下降到1.3以下,开创了生育转变的一个全新时代——极低生育率时代。到2003年,除了有更多欧洲国家迈入极低生育水平外,亚洲的一些国家和地区如日本、韩国、新加坡,以及中国台湾地区也先后进入这个行列[2]。

自20世纪70年代实行计划生育政策以来,我国生育水平明显下降。第六次全国人口普查数据显示,2000年到2010年人口年平均增长率较1990年到2000年的年平均增长率1.07%下降0.5个百分点,该数据表明,十年来我国人口增长处于低生育水平阶段。为了促进生育,提高生育水平,2016年全面两孩政策在全国实施。2017年全国生育状况抽样调查数据显示,2006年到2015年总和生育率在1.60左右,由于全面两孩政策的影响,二孩总和生育率升高,使2016年总和生育率回升至1.77,但群众的生育意愿偏低,全面二孩政策效果受限。2016年1‰人口抽样调查数据显示,2016年湖南省育龄妇女的一般生育率为55.15‰,较2015年下降0.51个千分点,由此可见尽管生育政策已经解冻,但依然难改低生育率趋势[3]。

价值观来源于人类的普遍需求,并影响人的态度和行为[4],生育行为也受相应价值观的影响和支配。党的十八届五中全会公报指出:“促进人口均衡发展,坚持计划生育基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策,积极开展应对人口老龄化行动。”党的十九大报告进一步强调:“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,加强人口发展战略研究。”因此,如何从生育价值观的角度来促进人口均衡发展,已成为保障国家人口可持续发展的重要问题。本文围绕国内外生育价值观的研究,重点对生育价值观的概念、结构、测量工具、现状及影响因素进行了概括和阐述,旨在进一步把握中国人的生育心理,为新生育政策背景下有关部门制定生育干预措施提供理论依据。

一、生育价值观的概念

关于生育问题,西方国家早在二战后就进行了大量研究,体系相对完善。但西方对生育价值观的直接研究较少,一些学者都是在生育相关理论研究的基础上延伸出生育价值观的概念。有学者认为,生育价值观是指人们对生育行为作出理性经济决策的理论体系[5];有的学者则强调孩子的价值,即父母认为孩子为他们提供心理满足[6]。Nauck则提出,生育价值观是人们对孩子的经济支出与提供的心理满足的认知评价[7]。

国内关于生育价值观暂时没有统一、明确的概念,很多学者在对生育观念和生育意愿研究的基础上,根据自己的经验或者调查访谈对其进行了定义。生育观念(childbearing ideology)是人们在一定的经济、社会、文化环境中形成的对生育现象的认知,是关于生育的意愿、价值、知识、行为等观点、看法与认识的总和,包含生育意愿、生育动机和生育需求三个层面[8]。生育意愿(fertility desire)反映人们在生育与否、生育多少、何时生育子女、生育何种性别子女等问题上的主观愿望[8]。21世纪初,童琦首次对生育价值观(fertility values)的概念从心理学角度进行了详细阐述,他认为生育价值观是个体对生育问题的基本观点,是对生育重要性认识、评价的内心尺度[9]。张进辅则认为,生育价值观是个体对生育各个方面重要性的看法或认识、评价的心理倾向性[10]。还有学者提出,生育价值观是调节人们对生育问题的看法和评价,并影响人们生育行为的多维度多层次的心理倾向系统[11]。丁宁宁等学者则将其概括为个体关于生育问题的稳定的心理认知倾向和评价体系[12]。综上所述,笔者认为,生育价值观是个体在一定的社会、经济、文化环境中形成的对生育孩子价值的多维度多层次的心理倾向系统。

生育观念侧重于社会人口学方面,而生育价值观的范畴较生育观念小,主要强调心理层面[11]。也有学者提出,虽然生育价值观从属于生育观念,但在实际使用中,两者并没有严格的区分[10]。生育意愿从属于生育观念,且与张进辅等学者概括的生育价值观内涵有所重叠,但目前没有学者对生育意愿和生育价值观的区别进行分析。实际上,国内许多关于生育观念和生育意愿的实证研究,都包括了生育价值观的相关内容。故本文在进行文献回顾时,包含了这三个相关的生育概念,这样能更全面地总结和阐述生育价值观的现状及影响因素。

二、生育价值观的结构

(一)生育价值观的理论模型

西方学者早在20世纪60年代就提出了关于生育的第一个理论体系,进而衍生出生育价值观。Becker于1960年提出经济决定理论(economic-theory of fertility,ETF),该理论将孩子看作消费品,将孩子的“需求”与一套完整的经济理论联系起来,并形成理论框架。他认为孩子数量与孩子质量有关系,在一定的消费范围内,理性的人们会以经济效益最大化为原则,由于养育孩子的经济支出增加,要保证孩子的质量,则通过减少孩子的数量来达到平衡[5]。与Becker不同,Hoffmann和他的同事将孩子本身的价值作为理论的出发点,提出了儿童价值理论(value of children,VOC),并将其划分为主要的社会关系和情感(primary group ties and affection)、刺激和乐趣(stimulation and fun)、自我扩展(expansion of the self)、成人地位和社会认同(adult status and social identity)、成就和创造(achievement and creativity)、经济效益(economic utility)、道德(morality)、权力和影响力(power and influence)及社会比较(social comparison)九个维度[6]。在经济决定理论和儿童价值理论的基础上,Nauck对这两个理论模型进行了跨文化研究,提出了生育的经济支出与孩子提供的心理满足的认知评价理论模型[7]。该模型包含三个维度:情感(affect)、舒适(comfort)及社会尊重(social esteem)[13]。

国内学术界虽然对生育价值观的结构存在不一致的看法,但基本已经认同生育价值观是一个多维度多层次的心理体系这一观点。在一系列的理论模型中,张进辅等学者构建的生育价值观理论模型在国内的研究中得到了较为广泛的应用。他们提出生育价值观是一个二层次多维度的体系,包括3个二阶因素(生育目标、生育手段、生育倾向)和9个一阶因素[10]。该模型涵盖了人们对生育各个方面认知评价的心理倾向性,与国外侧重的生育孩子的动机或心理需求并不一致[14]。然而,随着我国二孩政策的全面开放和国情的不断变化,人们的生育价值观与十几年前相比可能发生了巨大的变化,该模型已经不能够准确地反映当前人们对生育问题的看法。

(二)生育价值观的最新模型

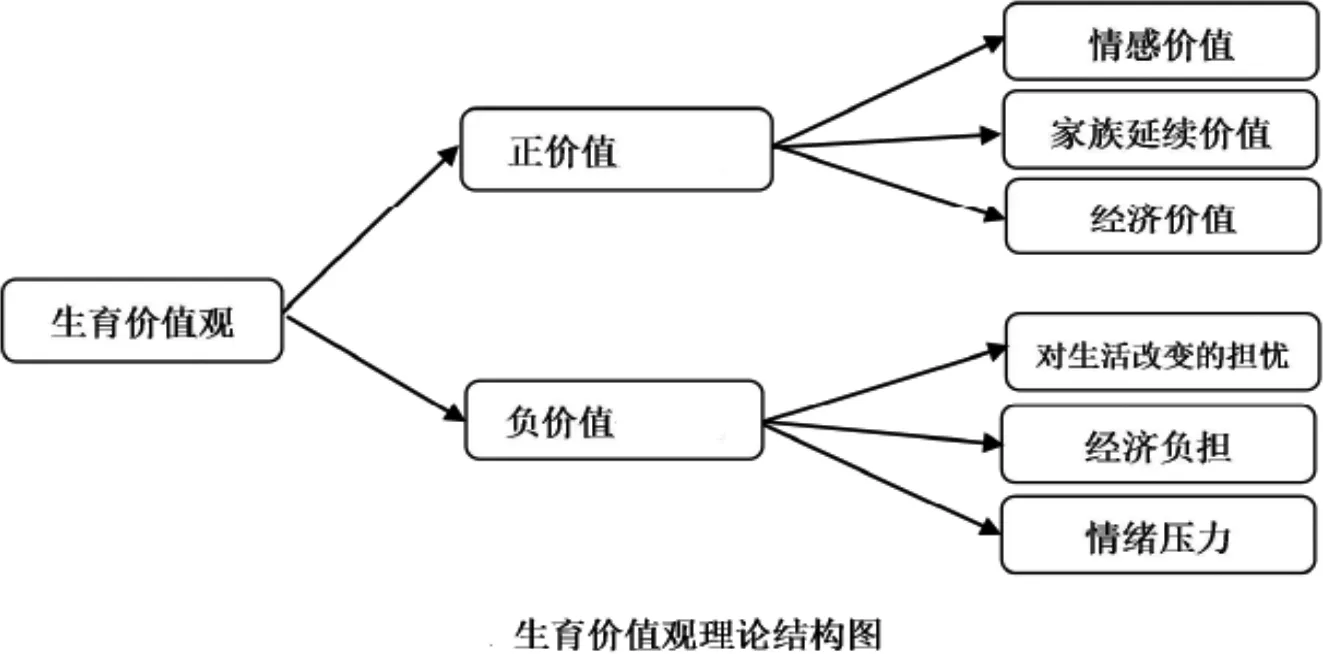

在前人研究的基础上,刘筱基于生育带来的效益和生育需付出的成本两个方面提出了新的生育价值观模型(见图1)。生育带来的效益,即正价值,是指孩子满足父母需求的部分;生育需付出的成本,即负价值,包括在生育、养育过程中消耗的父母的各种资源[14]。正价值包括Hoffmann提出的情感价值、经济效益两个维度,以及结合国内的研究概括的生育增加的家庭延续价值;负价值包含三个维度:经济成本,生育对个人空间、时间、精力造成的影响,以及对养育孩子的担忧、焦虑等情绪压力。该模型在西方成熟的理论基础上,结合中国国情形成了较为合理的具有中国特色的生育价值观理论。

图1 刘筱的生育价值观结构模型

三、生育价值观的测量

国外大部分学者倾向于根据研究目的重新编制生育价值观问卷,只有少数学者在已有的成熟理论的基础上展开研究。Park等在Hoffmann提出的VOC理论的基础上发展出使用于已婚女性的生育价值观问卷,该问卷将VOC理论的9个维度简化为5个。Park认为,生育价值观可以从工具性价值(instrumental value)和心理价值(psychological value)两部分进行测量。工具性价值,即孩子的经济和社会效用,包括老年经济效用、拥有完整家庭、家族延续及社会义务4个条目;心理价值,即孩子的情感益处,概括为老年舒适这一条目[15]。虽然该问卷在改编后更加方便使用,但是该问卷没有进行信效度检验,不能作为成熟的量表进行推广。Nauck对亚洲、非洲、欧洲、美洲18个地区的女性进行生育价值观研究时,在VOC理论和ETF理论的基础上对生育价值观量表进行了改进,简化为3个维度12个条目。他提出生育价值观主要从舒适(comfort)、刺激与情感(stimulation and affection)、成本(costs of children)这3个维度进行测量,每个维度分别包括4个条目[16]。该问卷在设计时还考虑到了可能影响生育价值观的一些个人因素,如社会地位和教育水平等,并进行了分析。

我国关于生育价值观的研究多采用张进辅等编制的问卷,包括3个二阶因素即生育目标、生育手段、生育倾向和9个一阶因素即生育需求、生育价值、性别偏好、生育数量、生育时间、生育方法、生育愿望、生育职责、生育质量共40个条目[10]。童琦对不同职业的青年人进行调查时使用了该问卷并进行了验证性因素分析,结果显示该问卷结构的拟合度较好[17]。邹海瑞等在女大学生这一特殊群体中使用该问卷展开了实证研究,结果印证了以前学者的部分研究结论[18]。虽然该问卷使用较为广泛,但是由于年代久远,与当前生育政策背景下的生育价值观并不完全一致,且问卷的信度并没有达到较高水平(一阶因素的Cronbach’α系数中有5个未达到0.60的标准)[10]。

通过对国内外生育价值观理论模型和问卷的分析,刘筱进一步编制了最新的生育价值观问卷。该问卷分为正价值问卷和负价值问卷,其中正价值问卷包括3个维度,即情感价值、家族延续价值、经济价值,共15个条目;负价值问卷同样包含3个维度,即对生活改变的担忧、经济负担、情绪压力,共16个条目。该问卷具有良好的信度(正价值和负价值问卷各维度的Cronbach’α系数均在0.7以上),通过相关分析法证实了该问卷的效度较好[14]。尽管目前还缺乏应用该问卷的实证研究的证据,但是这一新观点反映了生育价值观研究正不断被推向全面和深入,并且为今后的研究提供了新的方向和依据。

四、中国生育价值观的现状

国内关于生育价值观的实证研究较少,多采用张进辅等学者编制的生育价值观问卷,包括生育目标(生育数量、性别偏好、生育质量)、生育手段(生育时间、生育方法)及生育倾向(生育需求、生育价值、生育愿望、生育职责)三个方面;国内关于生育观念和生育意愿的研究同样涵盖了上述内容。因此,本文从这三个方面着手,力图更加全面地总结和阐述中国生育价值观的现状。

(一)生育目标

1.生育质量得到普遍重视。沈费伟与陈晓玲通过对我国大城市“80后”青年人进行调查发现,“80后”青年人普遍重视优生优育,注重对子女综合素质的培养[19]。并且越来越多的农村青年女性重视子女的质量,注重孕期的营养与检查[20];大部分农村孕妇都按时到医院接受检查,为子女成长提供尽可能好的条件[21];张敏等人通过研究同样发现,女性农民工也开始重视子女的质量[22],由此可见优生的观念已经得到农村人口的重视。王仁瑞通过对湖南省在校大学生进行问卷调查发现,大学生更加注重对孩子质量的追求,追求“优生”的比例增加[23],这与邹佰峰等人的研究[24]结果一致。

2.生育数量存在不确定性。王昭等人通过调查发现,大学生理想子女数倾向于双子女[25];一项重庆的调查研究发现,城镇和农村居民生育意愿中生育二孩所占比例均最大[26];邓会敏通过走访河北省某农村发现,绝大多数青年农民都把生育两个孩子作为理想的生育数量[27];张红霞同样发现,生育两个孩子是大多数农村青年女性所认为的最佳状态[20]。这些研究表明,生育二孩代表了当前我国一部分群体的生育价值观。然而,另一些研究表明,仍有部分人群倾向于只生一孩或者不生,使得生育数量目前存在一定的不确定性。张焘对全国计划生育健康调查住户问卷进行的分析发现,21世纪中国妇女的理想子女平均数为1.78,生育观念已经趋向于少生,“丁克”家族开始在中国壮大[28];柳长兴通过访谈发现,青年农民抛弃了多子多福的传统观念,“只生一个好”的观念兴起[29];刘毓通过抽样调查发现,超过半数的大学生只愿意生育一个孩子[30],这与另一项研究[31]结果一致。

3.性别偏好具有城乡差异。虽然有研究[24-25,31]表明,当前大学生在子女的性别上并未有偏好,大多数人认为“生男生女都一样”,这可能是因为大学生作为高知识群体,随着文化素质的提高,重男轻女等传统观念进一步弱化,但是在对一般人群的调查中,城市和农村群体在性别偏好上仍存在较大差异。农民工在生育性别上的偏好观念逐渐弱化,但仍强于城市人口[22];当代青年农民依然偏好男孩,认为儿女双全是最佳的生育状态[27];农村青年女性仍有着强烈的性别偏好,喜欢生育男孩[20];钱莹莹同样发现,虽然农民对男孩的偏好减弱,但仍存在“重男轻女”的思想,倾向于生育男孩[21]。有的学者则认为,我国大城市青年未见明显的性别偏好,甚至女孩偏好略大于男孩[19];城市女青年对生育的性别没有明显偏好,部分开始表现出女孩偏好[32]。由此可见,农村人口在生育的性别偏好上强于城镇人口,且偏好男孩,而城镇居民开始倾向于偏好女孩。

(二)生育手段

1.生育方法不明。目前国内关于生育价值观中生育方法的研究较少,且相关文献年代久远,绝大多数研究只侧重于生育手段中的生育时间。只有极个别学者指出,不同职业和学历的人群对于生育方法的选择存在差异。农民和军人更倾向于采用传统生育方法,初中和高中文化程度者较中专以上文化者更倾向于传统生育方法[17]。

2.生育时间更加理性,普遍认同晚婚晚育。目前农村流动人口生育年龄普遍推迟,不再盲目遵循农村早婚早育的传统[22];柳长兴认为,当代青年农民晚婚晚育的意愿较为强烈,大多数表示“不想太早结婚,想先工作几年”[29];另一项研究同样发现,农村人口对生育时间的选择趋向于理性[21]。有研究表明,当前大学生的生育时间总体较晚,倾向于26岁以后,部分大学生选择30岁以后[24,30-31]。还有学者发现,大部分城市青年有着晚婚晚育的观念,选择推迟生育时间[19]。

3.生育倾向表现为多层次性和不确定性。现代生育观念与传统生育文化相互交叠和碰撞,使得当下人们的生育行为及倾向变得错综复杂,表现为多层次性和不确定性。传统的生育目的以“传宗接代、养儿防老”为主,现代的生育动机是“为了满足自己精神生活的需要”。

有学者认为,在校大学生的生育目的由传统思想转化为“对自身生活的完善”[26];是巩固夫妻感情,增添家庭乐趣[25];生育已不再被大部分女大学生视为家庭生活的必要条件[33]。陈颐认为,流动人口传统的“传宗接代”观念逐渐瓦解,取而代之的是以“注重发展”为主导的生育观念[34]。还有学者发现,农村人口生育的功利性减弱,开始考虑孩子带来的精神满足[21]。

另一部分学者则认为,在生育的精神需求大放光彩的同时,传统的生育观念仍有着不小的影响。大学生在考虑生育“增添家庭乐趣”的同时,仍有部分人认同“传宗接代、养儿防老”的生育目的[31];大学生既认同生育能“巩固夫妻感情”,也赞同“老有所依”等传统观念[24]。农民工在生育目的上多重视夫妻关系和孩子带来的心理效用,部分农民工仍然重视孩子的养老、保障效用[22];农村青年女性既认同生育孩子是“家庭的精神寄托”,也赞同生育是“为年老时作打算”[20]。还有研究表明,城市青年的生育目的呈现多样性特征,既认为生育是一种“社会责任”,也考虑生育对“亲子感情”等精神需求的满足[19];职业女性既赞同生育能“满足父母念想”,“为养老未雨绸缪”,也认同生育能“提高家庭幸福感”[35]。

五、生育价值观的影响因素

(一)个体因素

个体因素主要是指个人的社会人口学特征,其中年龄、性别、文化水平及收入水平等对生育价值观都有较大的影响。

随着年龄的增长,女大学生在对待生育的态度上更加趋于理性[36]。石贝贝通过对四川居民的问卷调查发现,男孩偏好会随着年龄的增长加剧[37]。Park和Cho在韩国的一项研究中发现,随着年龄的增大,人们更加不倾向于生育二胎[15]。非洲乌干达等国家开展的横断面调查表明了年龄与生育意愿的相关关系[38],这一观点与另一项在非洲的研究[39]结果一致。王昭等人发现,女大学生生育双子女的意愿高于男大学生,而男生选择丁克的意愿要高于女生[25]。刘毓认为,女大学生与男大学生在生育数量上有差异,女生对生育的数量要求低于男生,这一结果在一项非洲的调查[38]中得到了证实;男女在性别偏好上也存在差别,女生对性别无明显偏好,男生更偏好生育男孩[30]。文化程度越高,越不倾向于认同生育数量,而更赞同生育质量[26]。Adhikari在尼泊尔的研究中发现,受过教育的妇女比未受过教育的妇女倾向于生育更少的孩子[40]。Nag和Singhal同样发现,受教育程度越高的印度女性,越倾向于减少生育数量[41]。方大春认为,受教育程度与生育数量呈负相关关系[42]。另一项研究表明,接受高等教育的群体没有明显的性别偏好;受教育水平越低,对男孩偏好越强烈[37]。一项韩国的研究发现,受教育程度高的女性有更高的生育意愿[15],这一结论与另一项在非洲的研究[38]结果一致。韩晓雨发现,随着收入水平的降低,人们更不倾向于认同生育数量,且不同收入水平的居民在性别偏好上存在差异[26]。有学者认为,男孩偏好随收入由低到高呈“U”型变化[37]。还有学者认为,家庭收入与生育数量呈正相关,收入越高,越倾向于增加生育数量[19]。Adhikari发现,较富裕的妇女与较贫穷的妇女相比,前者更倾向于生育更少的孩子[40]。Francesca等在意大利的研究中发现,收入水平与生育意愿相关,低收入水平的人群生育意愿较低,这可能是因为低收入会带来孕期较弱的保护[43]。

除了上述人口学因素外,国内外学者还发现了民族、职业、专业、城乡、一孩性别与生育价值观也存在关联。仅有的研究表明,少数民族男孩偏好特征更加突出;少数民族比汉族人对子女数量的要求更高[42]。一项美国的研究发现,不同种族间在生育倾向上存在差异,黑种人更倾向于认同“孩子带来爱和陪伴”,非黑种人更倾向于认同“孩子对婚姻关系的贡献”[6]。张永梅提出,处于管理干部岗位的女性比处于普通员工岗位或专业技术岗位的女性更愿意生育二孩[44]。荷兰学者Begall与英国学者Mills认为,从事教育和教学领域的女性比从事技术性研究领域的女性更倾向于缩短生育的时间间隔[45]。文科专业大学生比理科专业大学生对生育需求、生育方法及生育愿望有更高的倾向[36]。城市大学生比农村大学生在生育需求、生育方法、生育愿望及生育职责上有更高倾向,农村大学生比城市大学生在生育时间、生育质量、性别偏好上有更高倾向[36]。Ahammed等在孟加拉国的研究中发现,农村女性与城市女性在生育时间间隔的数量上存在差别,农村女性可能经历较多的生育间隔[46]。有研究表明,一孩性别为女孩者对生育数量有更高的要求[34];一孩性别为女孩者对男孩偏好更为强烈[37],这与一项在尼泊尔展开的研究[47]结果一致。

(二)家庭因素

家庭因素主要包括家庭结构、家庭环境和父母观念三个方面。

计划生育政策主要在亚洲一些人口众多的国家实行,尤其是中国,产生了“80后”“90后”“00后”三代独生子女,造成了中国区别于其他国家的与众不同的家庭结构。闫婷婷等人研究发现,非独生子女与独生子女在生育时间上存在差异,独生子女选择生育的时间要早于非独生子女[36]。刘兵等人认为,独生子女有更明显的性别偏好,更倾向于生育男孩[31],这与另一项研究[19]结果一致。还有学者发现,单亲家庭的女大学生更加倾向于不生育孩子[31]。

有研究指出,家庭社会层次越高的女大学生越倾向于认可生育的人生职责,认为生育是家庭生活的必要条件[33]。美国学者Hoffmann认为,家庭社会阶层与生育的“经济效用”“养老保障”呈负相关关系,且处于社会底层的家庭更看重生育带来的“陪伴与亲情”[6]。还有研究表明,家庭中夫妻关系越亲密,越不倾向于认同生育数量;家庭中亲子关系越紧密,越倾向于认同生育数量[34]。Axinn等学者同样发现,夫妻情感联系与生育相关,夫妻关系越亲密,越倾向于减少生育数量[48]。

父母的生育观念将会直接影响到大学生,大学生的生育观从某种程度上是父母生育观念的延续,其中包括了性别偏好、生育数量等[23]。王昭等人得出了与其相一致的结论,他认为父母对子女的性别喜好与子女对下一代的性别喜好有较强的相关性[25]。Nosaka和Chasiotis在对土耳其裔德国女性进行调查时发现,其母亲倾向于生育更多孩子的女性与同龄女性相比,也倾向于更多的生育数量[49]。

(三)社会因素

社会文化对人们的生育思想有着深远的影响,进而影响着人们的生育价值观,这一结论在许多研究中都得到了证实。随着现代文明的发展,传统“多育、传宗接代”的生育观念被“注重发展”的生育文化取代,人们逐渐重视对下一代素质的培养,精神需要成为生育的重要目的[11]。然而,一些农村地区和“村改居”的农村社区仍然受传统的村落文化的影响。吴莹等人发现,在农村社区中,“传宗接代”作为一种文化共识在所有社区成员里被内化和再产生,使得大部分农村人口倾向于生育男孩[50]。童玉英在对黎族农民进行调查时发现,黎族长期以来受“男尊女卑”的社会性别观念的影响,形成了“重男轻女”“偏好男孩”的生育心理[51]。国外学者对于生育文化多聚焦于宗教,探讨不同宗教信仰的人群在生育上的差异。有学者认为,天主教徒比新教徒、犹太人和没有宗教信仰的人更倾向于认同生育的道德价值[6]。Adhikari认为,不同宗教间在生育数量上有显著差异,穆斯林妇女比印度教妇女更希望生育更多孩子,佛教和基督教妇女则倾向于生育较少的孩子[40]。Marzieh等发现,宗教倾向与生育行为呈显著负相关,随着宗教倾向向好的方面转移,人们更倾向于减少生育数量且重视优生优育[52]。

由于我国计划生育政策实施时间较早,持续时间较长,尽管二孩政策已经全面开放,但计划生育政策仍然影响着人们的生育价值观。考虑生育政策因素,对非独生子女的大学生进行调查发现,其希望生二孩的比例不足三成,计划生育政策会很大程度上影响二孩的生育[23]。韩晓雨也认为,全面二孩政策实施后,计划生育政策仍是影响城乡居民生育数量意愿的重要因素[26]。目前我国社会保障制度尚不健全,子女仍被看作是父母养老的重要保障,导致部分人群倾向于认同生育的“经济价值”和“老有所养”。有研究表明,农村父母认为生育子女是老年面临风险时最具保障性的途径[26]。日本学者Tatsuya认为,社会保障福利与生育数量存在相关关系,增加对社会保障福利的公共投资在一定程度上弥补了生育造成的储蓄减少,进而刺激了生育数量的增多[53]。

(四)其他因素

当前社会上报道的分娩疼痛经历、生育后睡眠障碍、子女健康问题等生育烦恼会影响女性的生育意愿;女性的母亲角色与社会赋予的其他角色之间的冲突也会造成女性生育意愿的改变[35]。Mencarini等根据计划行为理论的社会心理模型得出,生育态度、生育规范及感知行为控制是生育意愿的决定因素,进而间接影响生育行为[54]。Constantina认为,人们对社会生育观念的坚持程度是生育数量最重要的预测因子[55]。

六、总结及未来研究展望

从以上的文献回顾中可知,西方国家对于生育的研究远远早于我国,体系较为完善,且生育价值观的理论模型更加成熟,但目前国外缺乏直接对生育价值观展开的实证性研究,多聚焦于生育意愿、生育行为及生育率等方面。我国对于生育价值观的研究尚不成熟,虽然有许多学者提出了不同的概念和理论模型,且普遍认同生育价值观是一个多层次多维度的心理评价体系这一观点,但学术界对于生育价值观的定义和结构并没有统一的标准。并且国内学者主要研究的人群为大学生、农民及农民工,对于其他人群特别是育龄期女性的研究较少,不能全面地反映生育价值观的现状。另外,尽管学者刘筱提出了符合当前中国生育政策背景的最新生育价值观模型,但由于近年来缺乏相关的实证研究,未能将这一结构模型推广。国内大部分实证研究使用的工具仍是十几年前张进辅等学者编制的问卷,已经不能准确地反映当前生育政策背景下的生育价值观,而目前尚未有应用刘筱编制的最新生育价值观问卷的研究证据。尽管该领域的研究还存在空白,但新的生育价值观模型和问卷为未来的研究提供了新的方向。

经过对近几年研究的回顾可以看出,当下人们大多重视生育质量,生育数量存在不确定性,普遍来说,城市人口比农村人口更倾向于减少生育数量,农村人口比城镇人口有较强的性别偏好;生育时间普遍延迟;生育倾向较为复杂,在现代生育观念日渐深入人心的同时,传统生育文化在某些人群中仍然根深蒂固,使得目前的生育倾向表现为多层次性和不确定性。生育价值观受个体、家庭、社会等多方面因素的影响,能在一定程度上预测人们的生育行为。通过对既往研究的梳理,笔者认为未来关于生育价值观的研究可以从以下几个方面展开。

首先,应加大力度进行生育价值观的实证研究,充分应用刘筱提出的生育价值观模型及问卷,聚焦于育龄期女性这一重要人群,以期真实全面地反映当前中国生育政策背景下的生育价值观现状。由于二孩政策全面开放后,国内学者仍然使用十几年前编制的问卷,通过现有研究总结出的生育价值观现状与当前真实的现状存在偏差,因此未来政府有关部门应积极支持学术界利用最新的模型及问卷,探索新时代背景下中国的生育价值观。

其次,生育政策应该针对不同人群作出适当的调整,从而促进人们的生育行为。不同收入和城乡居民的生育价值观存在差异,且生育价值观会受到政策的影响,因此,可以根据收入的高低和城乡的区别来制订生育政策,加大对低收入和城市居民的生育补贴,以提高居民的生育水平。

再次,政府应该加强宣传,鼓励生育,营造良好的积极向上的社会文化氛围。人们的生育价值观受到社会文化的影响,进而影响到生育行为。未来可以加强对生育知识和生育福利的社会宣传,例如用居委会宣传栏、公共交通广播和新媒体等渠道,使社会文化由“只生一个好、重男轻女”向“鼓励生育,男女平等,促进人口均衡发展”转变。

最后,应该借鉴其他低生育国家的经验,结合中国国情解决人口发展的问题。我国一直是人口大国,在控制人口增长方面颇有成就,计划生育政策是我国重要的智慧果实。然而目前我国已进入人口老龄化社会,且已有较长时间处于低生育水平,面临这一现况,我国全面开放了二孩政策,但仍然不能挽回低生育趋势,这也反映出我国在处理人口问题时经验不足。只有学习和借鉴其他低生育国家的经验,立足于中国国情,才能更好地实现我国人口的均衡发展。