落实五大理念、匠心营造新时代办公建筑

——北京城市副中心行政办公区B3、B4项目实践

2021-01-26杨宝林张鹏何俊乔YANGBaolinZHANGPengHEJunqiao

杨宝林,张鹏,何俊乔/YANG Baolin, ZHANG Peng, HE Junqiao

1 总平面布局

2 总体鸟瞰

3 院落整体

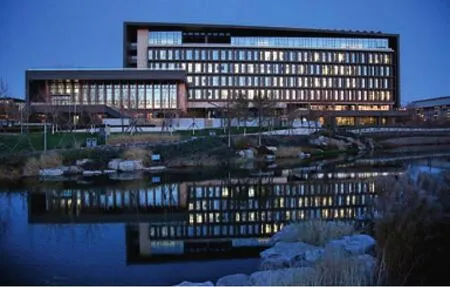

4 沿镜河西立面

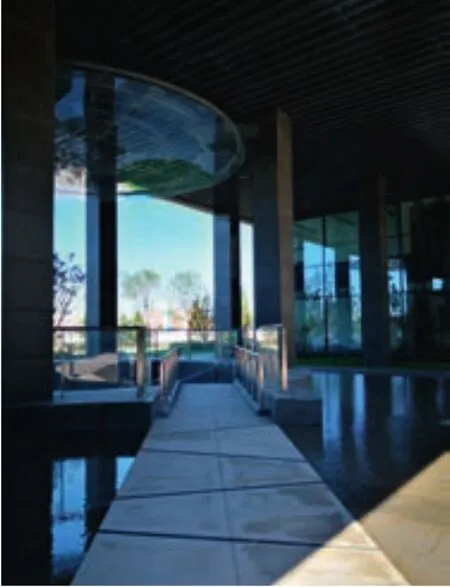

5 局部架空

6 B3入口大厅

7 B4入口大厅

8 下沉庭院

9 下沉庭院

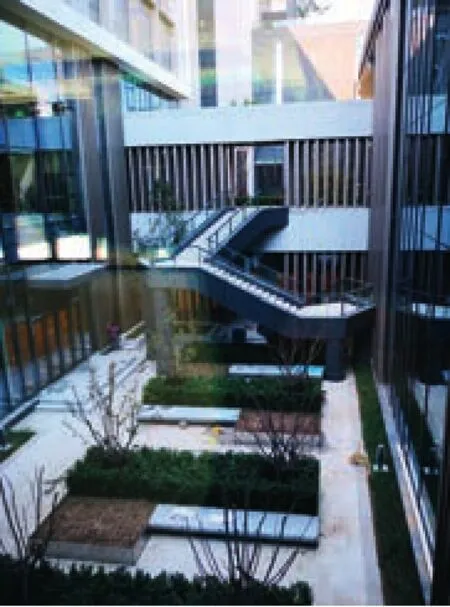

10 架空庭院

1 引言

建设北京城市副中心,是以习近平总书记为核心的党中央做出的一项重大决策,“是历史性的战略选择,是千年大计、国家大事”。

北京城市副中心行政办公区B3、B4 工程项目,位于北京城市副中心行政办公区核心区西侧,东邻市政府办公楼,南接运河东大街,西邻镜河,北靠宏安街,是行政办公区一期建设中的两座新型办公建筑。项目规划总用地面积4.1hm2,总建筑面积158,000m2,建筑高度36m(图1)。

B3、B4项目以贯彻“创新、协调、绿色、开发、共享”五大理念作为指导设计创作的核心要求,秉承“城市的建筑、人民的建筑、创新的建筑”的核心设计理念,用简洁现代的设计手法,从顶层设计入手,统筹考虑建筑布局、院落空间、景观塑造、室内装饰等众多设计范畴,从城市设计到建筑设计,由外部景观到内部装饰,全过程一体化,以工匠精神去营造创新型、开放式、园林化、装配式的新型办公建筑(图2)。

2 融入城市的建筑——践行城市设计、协调城市关系、开放城市街区

贯彻行政办公区城市设计要求,建筑高度控制在36m,建筑色彩遵从“南黄北灰”的基调,与北区建筑群相协调。设计采用围合式院落布局,用建筑划分内外空间,整体可分为街道界面、滨水界面、内部庭院、屋顶花园和下沉庭院5个部分(图3)。

建筑主入口设于通源街和承安路交叉口,与市政府西侧入口共同形成城市的政务广场,便于交流。地块西侧充分借用镜河的水岸环境,布置会议厅、活动室、阅览室等公共功能,通过高低错落、大气简洁的建筑形态丰富滨河景观,主要办公建筑临城市道路布置,向内围合静谧舒适的景观庭院,向外塑造完整连续的街道界面,将广场、景观等公共空间开放给城市,与城市道路空间、滨水空间融为一体,展现新时代办公建筑形象(图4)。

3 尊重人性的建筑——开放共享、尺度宜人

建筑设计贯彻开放共享、为民服务的理念,采用无院墙院落围合式的开放建筑布局,打破了封闭的界限,利用景墙、格栅、绿篱等灵活精巧的景观设计手法,巧妙地将步行空间、入口广场、消防环路等功能有机结合,使建筑外围空间与城市街道空间融合共生,拉近了建筑与市民的关系(图5)。

建筑内部设置多种灵活有序的开放共享空间,为办公人员提供休息、交流、观赏的工作环境,打破传统办公建筑封闭、单调的格局,体现对建筑使用者的关心;在入口门厅、裙房、屋顶等处设置采光天窗,最大限度引入自然光线(图6、7);地下部分设置大面积窗井、下沉庭院,改善地下人员活动空间的建筑环境,虽为地下,宛若花园(图8、9)。

4 亲近自然的建筑——院落围合、绿荫环绕

围合式布局使内部庭院最大化,通过建筑和连廊的组织穿插,将庭院划分为大小不一的多重院落空间,力求建房与造园并举。西侧镜河水岸体现活力共享,成为市民休闲的重要公共场所。设计通过建筑底层部分架空的手法,将镜河滨水景观引入办公庭院,塑造开合有序、收放有度的绿色空间,借景与造景相融合,使院内外景观形成有机整体,从空间上传承和诠释传统造园文化(图10、11)。

庭院内设计水景、廊亭、树阵、草坪等景观丰富的空间环境,营造轻松惬意的办公氛围;庭院植物配置简洁质朴、协调统一,突出春花秋叶,兼顾冬夏景观,规则树阵增加庭院气势,孤植乔木提升庭院景观,塑造与建筑形式统一的现代庭院(图12)。在裙房、会议厅和顶层设计屋顶花园,形成多层次的立体绿化景观,为建筑使用者提供更多的眺望和活动空间。下凹绿地与透水铺装共同形成海绵城市的重要保障,通过多维度、多层次的人性化空间塑造和环境景观设计,充分体现了建筑设计的生态观和人文关怀。

11 架空庭院

12 水景庭院

13 集成吊顶

5 创新技术应用的建筑

在这个创新的时代,五大理念将创新放在首位,创新也是我们对副中心建筑设计的要求。以新理念为指导,运用新技术、新工艺,努力创造富有时代特色的新建筑。

5.1 创作新颖的装配式办公建筑

建筑外立面采用清水混凝土外挂墙板、反打石材预制外挂墙板、玻璃幕墙、3cm厚混凝土薄板、陶板等多种形式的幕墙构件,拼装组合形成丰富的立面形式。多种幕墙的有序组合,结合横纵遮阳板的规律使用,打破了传统装配式呆板、单调的固有模式,塑造了崭新的装配式办公建筑(图14-17)。

响应国家号召,最大限度提高装配率,钢结构与整体预制混凝土外墙挂板的有机结合,构建全新的装配式幕墙体系。内走道隔墙采用蒸压加气混凝土预制条板,房间隔墙采用轻钢龙骨石膏板隔墙,工厂加工时就预留好大的管道孔,便于走道管线接入室内,减少大量现场湿作业砌筑墙体的工作,改善了现场的施工环境。

5.2 室内工程设计采用设备集成化方案

在满足规范和使用功能的前提下,设计集成灯光设备带。将灯具、进排风口、喷淋、烟感报警器等功能设备集成在整体的设备带上,与矿棉板吊顶的模数吻合,减少吊顶的多种设备杂乱搭配,室内吊顶效果整体性强,干净简洁,突出整体装配的理念(图13)。

建筑外立面多种幕墙的有序组合,内部装修的集成化设计,由外到内的集成装配工艺,现场安装,像搭积木一样建造房屋,为装配式办公建筑的应用推广做出有益尝试。

14 装配式立面

15 装配式立面施工

16 装配式立面施工

17 装配式立面

6 科技健康的建筑——新技术应用、绿色健康建筑

6.1 绿色建筑技术的应用

项目设计全方位落实绿色发展理念,对建筑形体、外围护结构、环保建材、可再生能源、室内环境等多方面提出了高标准要求,我院全专业做了综合绿色节能设计。经过清华大学建筑节能研究中心对该项目的绿色建筑预评估,设计满足绿建三星级要求,取得绿建三星设计阶段86.2的高分。

6.2 海绵技术的应用

室外场地内设置了下凹绿地、透水铺装、雨水调蓄池、硅砂渗水池、雨水处理回用装置等海绵城市源头控制措施,使本工程实现了雨水年径流总量控制率不低于85%的目标。

6.3 全过程采用BIM技术

BIM技术引导各专业协同设计,可视化、精准、提效、少差错、节材、省空间,同时也为智能化管理提供条件。

2019年,B3、B4项目获得中国建设工程鲁班奖,这是对于设计指导施工、共同参与建设工作的最高肯定。

7 结语

“千年之城,必作于细”。参加B3、B4项目设计的全体成员本着精益求精的态度, 以最先进理念、最高标准、最好质量建设北京城市副中心,创造出充满人文关怀、生态绿色、符合时代要求的新型办公建筑,用持续创新的工作态度完成各项设计和建设工作, 践行工匠精神,为北京城市副中心的建设贡献出弘都人的力量(图18、19)。

18 静谧的庭院

19 盛夏镜河边

项目信息

业主单位:北京城市副中心工程建设管理办 公室

设计单位:北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司

主持建筑师:杨宝林,李彤

方案主创:杨宝林,何俊乔,张鹏

建筑:张鹏,李雷,曲尚飞,刘蕾,吕盛楠,刘延超,付玲,李静结构:姜峰,王晓林,李右武,陈冬军,李玉龙,隋焕文,潘克君,刘勇,孙勃,孙薇,鲁炳南

设备:史建伟,刘宏利,董传良,王力群,边蒙蒙,牟晓英,马瑶电气:卢刚,刘虎,李鹏,宋利民,鞠亮,苗青

景观:董轶聪,王晶晶;陈跃中,莫晓,魏佳玉,伏煦,郑振波,郭画,王皓,胡建军,许丽平(易兰(北京)规划设计股份有限公司)

室内设计:杨宝林,张鹏;张石红,刁勤华,杜蕾,张玲丽,张玥,姚清龙,董蕾,郭善波(北京清尚建筑设计研究院有限公司)

装配式外墙配合单位:蒋勤俭,祁成才(北京预制建筑工程研究院)

摄影:林铭述,施卫良,杨楠

图片来源:北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司(图1、2、5-13、15、16)