中国古代社会“戴物”习俗源流考

2021-01-26李二年

李二年

戴物,也就是用头顶搬运物品,此一习俗在今天一些民族、地区还依然存在,曾经也是古代社会一种简单而实用的运输方式。戴物习俗在中国古文献中有记载,不过在后来的汉文化圈中,随着社会生活方式的不断发展与变革而逐渐消减。近些年出版的数部中国风俗通史、社会生活史、民俗史以及相关的人类学、民族学论著等对此均并未能加以留意,即使有所涉及也只是数语略过,这显然与曾经作为人类相对普遍的生活习俗是极不相称的,因此综合相关材料对这一问题加以梳理与讨论显然是很有必要的。

一、戴物,一种基本的运输方式

《墨子·辞过》载“古之民,未知为舟车”,人类社会初期,先民不会有可以依赖的交通工具,其实即使文明发展到一定阶段,对于社会中的绝大多数平民而言,徒步也是相对更为广泛而便捷的方式。至于人类携物运输的方式,林惠祥在《文化人类学》谈到人类的交通方法时指出:“最简单的运输方法,便是用人的手、头、肩、背负载物件行路。这四部分的使用各民族各有所专精,并不全用。但使用最发达者只有中国人,能以两肩挑负很重的物件。在非洲、亚洲东南部及地中海边的人则常用头载重。美洲人则负重以背。有些原始民族的妇人背负一筐,但却将其带置额上使额承其重,如瑶族和台湾少数民族便如此。”①林惠祥:《文化人类学》,北京:商务印书馆,1991年,第131页。林耀华等《中国原始社会史》谓:“载重重物,一般是用头顶、手提和肩挑……中华人民共和国成立前我国的瑶族、基诺族、高山族、哈尼族和苗族均用头载物,其中有两种形式:一是以头顶直接顶物,如红山文化妇女、石寨山文化贮备器上就有以头顶筐篮的形象。朝鲜族为了顶物,往往在头顶上放一布或草圈,称之‘顶圈’,既可保护头部,又可利用其置物。另一种是利用头顶枷或带索负物……”。①宋兆麟等:《中国原始社会史》,北京:文物出版社,1983年,第376页;宋兆麟:《中国风俗通史—原始社会卷》,上海:上海文艺出版社,2011年,第184页。

借助头顶顶物的交通运输方式非常有生命力,以至现在这种方式还保留在部分民族的日常生活当中。有相当数量的文字对此作过绘声绘色的描述,为增加我们对这种习俗的感性认识,试拈一例:

一踏上幅员辽阔的非洲大地,无论是在盛产黄金的“黄金海岸”加纳,还是在地势高耸的“千丘之国”卢旺达;无论是在中非洲十字路口的“非洲缩影”喀麦隆,还是在拥有古代火山灿烂文化的“石头城”津巴布韦……几乎时时、处处都能见到妇女头部那道令人赞叹不已,甚至目瞪口呆的奇特“风景线”。学生顶着书包去上学;农夫顶着农具去下田;工人顶着材料去工地;走起路来,四平八稳,扭动身躯,摆动双手,有时还不住地说说唱唱,轻松自如,就像在舞台上表演节目一样娴熟、欢快。在科特迪瓦的一个小车站,做生意的姑娘们,常常顶着六七十厘米大小且装满食品的托盘,在车水马龙的闹市穿来穿去,既不会撒落,更不会倾翻,就像灵巧的鱼儿在水中自由自在地游来游去。②冬枫:《非洲人头顶上的“风景线”》,《环球时报》2008年12月16日第9版。

此外,美洲西班牙语中“abunuco”即是“(以头顶物用时的)垫圈”的意思③孙宪舜:《美洲西班牙语词典》,北京:旅游教育出版社,2001年,第11页。,显然对应这一词汇应该有以头搬物的习俗。在亚洲越南妇女也有这样的习惯,据《难忘岁月——余贻冀回忆录》作者的回忆:“越南妇女习惯以头顶物,她们因常年嚼食槟榔……”。④余贻冀:《难忘岁月——余贻冀回忆录》,北京:中国轻工业出版社,2009年,第17页。杨树达先生记载日本人同样有这样的习惯:“树达昔居倭西京,见女子卖菜者头戴物至重,北平业迁徙转物者亦多以头戴物,此古俗之遗也。”⑤杨树达:《积微居小学述林全编》,上海:上海古籍出版社,2007年,第501页。而古埃及妇女顶桶像图像表明埃及妇女有以头戴物的习惯(图一)⑥[日]西村真次著,李宝瑄译:《文化移动论》,上海:上海文化出版社,1985年,图版一。,在台湾地区邹族语中有pofuŋua,对应汉语意义为“以头顶物(搬运)”,很容易让我们联想到在其社会生活中也有这一习俗,类似例子此处就不一一赘述了。戴物曾经是人类一种基本的运输方式,然而在今天的汉文化圈社会生活中并不多见,我们不禁会想:此种方式在中国古代社会如何,是否也曾经有过广阔的地域分布呢?

二、古文字、考古材料中的戴物

图一 古埃及妇女顶桶像

古文字材料中的确有能反映古人戴物习俗的证据。我们先从“戴”字说起,《说文解字》卷三“异部”下:“戴,分物得增益曰戴。从异,省。”许慎把这个字当作形声字,不过他对“戴”的说解恐怕还不是本义。季旭昇《说文新证》谓“戴”:

释义 加物于头。如《孟子·梁惠王上》:“谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。”背在身上叫负,顶在头上为戴。

释形“戴”是“异”的分化字,因为“异”假借为“歧异”,于是“加物于顶”义只好加“”声以为区别。《上博二·容成氏》“履地天”,“”从首,省声(参见《上博三读本》)。《上博六·慎子曰恭简》“首茅芙(蒲)”,沈培谓“”从首,之声,为“戴”的异体(《试释战国时代从之从首之字》)。

季旭昇的说法颇能代表古文字学者对“戴”的看法,如近年出版的《古文字谱系疏证》认为“戴,从異,为累加声符”②黄德宽主编:《古文字谱系疏证》,北京:商务印书馆,2007年,第168页。。董莲池《说文解字考正》“异”下认为“由构形上看‘异’本是表示‘戴’一词的,‘异’一词因与‘戴’音近而借‘异’(戴)字,后加注声符‘’分化‘戴’一词的专字”。③董莲池:《说文解字考正》,北京:作家出版社,2006年,第105页。不过,近年周忠兵受沈培《试释战国时代从“之”从“首(或从页)”之字》一文的启发,④沈培:《试释战国时代从“之”从“首(或从页)”之字》,武汉:简帛网,2007-7-17,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=630.在《说古文字中的“戴”字及相关问题》中进行了更细致而翔实的考察,⑤周忠兵:《说古文字中的“戴”字及相关问题》,复旦大学出土文献与古文字研究中心:《出土文献与古文字研究》(第五辑),上海:上海古籍出版社,2013年,第364-374页。周文的第二部分专门讨论从“戠”得声的“戴”字,论证了“‘戴’字可以‘戠’为声符应无疑义”。随后指出:

西周金文中已经有“戴”字,这一点是可以确定的。那么再早一点的商代甲骨文当中有没有“戴”呢?周忠兵认为(《合集》2274),是真正的“戴”字。此字形分别见于《合集》第1096、24900、33918号以及《英国所藏甲骨合集》第314号等,周文谓“字所顶之物为‘甾’字象形,其三竖笔都超出最上一横画。像一人头顶上顶着一个甾,应即‘戴’字的表意字,其所从的‘甾’有可能是兼表‘戴’字的声音。‘甾’精母之部,‘戴’端母之部,两者古音近,所以‘甾’可作‘戴’的声符。”其说可从。《说文》认为“东楚名缶曰甾”。以头顶甾这样的方式,这让我们很容易联想到王献唐先生在《炎黄氏族文化考》中对“娄”的考证:

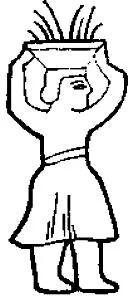

图二 山东孝堂山画像石

《说文》:“娄,空也。从母,从中女。一曰:娄,务、愚也。”段注迂拘,俞荫甫、李越缦及近人章太炎说亦为的。训愚之意,本出于鲁,鲁娄双声音近,假借为娄,乃有愚意。(可证前章鲁从娄出之谊。)当时许君已不能明,故并列二说,皆非娄真解也。吴清卿《奚字说》:娄字从女,从疑即象戴器之形。又谓朝鲜民俗负戴于道者,男子多负,女子多戴,童仆亦有戴者,犹有三代遗风。按,吴说是也,唯非三代遗风,乃炎族遗风耳。近代中国内地及安南南洋群岛一带,时有戴物于首以携带者。物多为篓,篓盛物品,或数篓叠积高戴首上,习用娴熟,不以手扶,无倾斜之虞,惟多限于女子,篓字为迭戴女子之首,正象其形,亦即邾娄人之形也。邾族习俗,女子戴篓于首,作此象之……故此字为邾娄之娄本字,字象其形……后以篓中虚空,引申为空。许君所说,非本谊也……戴篓之俗,自周、汉迄今尚存其制,皆邾族遗风。①王献唐:《炎黄氏族文化考》,济南:齐鲁书社,1985年,第113-116页。

王献唐认为邾娄人习惯戴篓于首,故造此字为邾娄之“娄”本字。随后王先生又结合秦汉文字对于此字的构形做了进一步的考证,此不赘述。因为时代的限制,王献唐先生所使用的文字材料仅局限于秦汉时代的文字形体。我们现在知道,此字在先秦金文材料已经出现过,②董莲池:《新金文编》,北京:作家出版社,2011年,第1668页。如(《殷周金文集成》03537.1)(以下简称集成)(《集成》03910.1)皆作一女身头顶筐状物,且以两手相扶之形,从字形看确实为人戴篓于首。前面已经说过,以头顶物并非为邾娄之地专有,周、汉迄今尚存其制者,当然亦非皆邾族遗风,但王先生对此字构形的解读还是颇具启发意义的。值得注意的是汉语中的“窭薮”(即头顶物时,用草等结成的环状物来垫在盆、盎等类器皿的下面,以便将盛物顶戴在头上,多喻指浅薄)、“窭人”(浅薄鄙陋的人)、“窭陋”(鄙陋,浅薄)等,以头戴物多为下层民众,“娄”与以头顶物显然是有某种逻辑上的理性的联系。

在商代和西周铭文中,有一类象形程度很高的铭文,关于这类铭文曾有族徽文字等名称。前几年出版的《商周图形文字编》即是这方面的材料的一次系统整理,③王心怡:《商周图形文字编》,北京:文物出版社,2007年。如何解读这类铭文,何景成在《商周青铜器族氏铭文研究》指出:“经过郭沫若、唐兰、林沄、裘锡圭等学者的论证和分析,族氏铭文已经是文字的性质基本上可以得到肯定。尽管族氏铭文在形体上有着不同于一般文字的特点,但这些特点并不影响其作为文字的本质,而且有些特点在当时的一般文字上也有体现。”④何景成:《商周青铜器族氏铭文研究》,济南:齐鲁书社,2009年,第39页。比如(《集成》05025)(《集成》02250)(《集成》10323)(《集成》10300)(《殷周金文集录》366)所示铭文,其人头顶物的形象十分逼真,结合其出土地点,释为“戴”字无疑是很可靠的。

在西周金文还有“妻”字,其甲骨文字构形本为以手掠女之形,这一构形同样为周代金文所保留,如(《集成》09811.1),本来构形与戴物无涉,不过有意思的是有一字形作(《集成》05424.1),字上部本是从又,但此处从甾,也就是筐子之类的东西,下面从女,整个字形就是一个女子头顶着筐子。这是铸造青铜器时的字外之奇,还是工匠或写手刻意为之,联想到以头戴物的多为女性,此中的情形着实耐人寻味。

关于考古材料中的戴物,由于此前人们对于这一生活习俗留意不够充分,所以现在刊布的材料相对较为薄弱,孙机《汉代物质文化资料图说》第31 节对考古材料中出现的古人戴物曾有提及。①孙机:《汉代物质文化图说》(增订版),上海:上海古籍出版社,2008年,第137页。以目前所知,山东省长清县孝里铺孝堂山上的墓前石祠内壁上所刻的画像石中有一以头顶盆的图案(图二),其时代为汉代,可以与同时代司马迁《报任安书》中的“戴盆何以望天”互证。山东临沂金雀山13、14号西汉墓有戴壶的女佣(图三)②孙机:《汉代物质文化资料图说》,上海:上海古籍出版社,2008年,第138页。。晋宁石寨山出土的贮贝器,有三种人物形象与戴物相关,一种是用头顶着器皿,器皿内有物(图四)③易学钟:《晋宁石寨山12号墓贮贝器上人物雕像考释》,《考古学报》1987年第4期。,另一种直接用头部顶着物体(图五),还有一种是手执窭薮的形象(图六)④沈从文:《中国古代服饰研究》,上海:上海书店出版社,2005年,第129页。,窭薮是戴物时为了防滑或保护头部的物件。关于窭薮,我们在后文还能谈到。

图三 山东金雀山西汉墓女俑

图四 云南石寨山贮贝器人俑

图五 汉代贮贝器上滇人的奴隶和奴隶主

图六 汉代贮贝器上滇人的奴隶和奴隶主

三、古文献中的戴物

中国古书关于古人以头载物的方式的记载并不多,这给了解戴物习俗带来不少麻烦。究其原因,常金仓在《周代社会生活述论》“几点说明”谓:“这是因为我国占主流地位的史学历来就是政治史,这种史学关注的是王公大臣的世系、王朝的盛衰兴亡、政治制度的沿革、重大事件的过程、为政府所支持的意识形态,等等。这些固然是非常重要的,每个历史工作者不可不知,然而于广大人民群众的日常生活,却只能从史官文人不经意的行文中观察出一些。”①常金仓:《周代社会生活述论》,长春:吉林人民出版社,2008年,第1页。20 世纪的学者中,较早注意古文献中古人戴物的生活方式并加以简单勾勒的是尚秉和先生,在其《历代社会风俗事物考》卷24单列“古人以头戴物历史”一小节,②尚秉和:《历代社会风俗事物考》,南京:江苏古籍出版社,2002年,第380页。专以古文献中的记载讨论这一问题,这是颇难能可贵的。其所引证的四条材料也成为后来学者解说这一历史生活方式经常引用的证据,足见其影响之深远。

下面我们就结合尚秉和所辑加上我们所能查阅到的材料,对文献中的古人戴物做进一步的勾勒。

《孟子·梁惠王章句上》:“谨痒序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣”,焦循《孟子正义》:“负谓负于背,戴谓戴于首。”③焦循:《孟子正义》,北京:中华书局,1991年,第59页。颁白者就是斑白者,即是须发白黑相间的老年人。这和《礼记·王制》云“斑白不提挈”、《礼记·祭义》“颁白者不以其行乎道路”意思差不多,人人敬老,年轻的在道路上遇到年老的,要代为负戴。《孟子》中的这句颇为有名,以致后来文人多有化用。如汉代《在邹诗》“祈祈我徒。戴负盈路。”④逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1983年,第107页。又曹操诗《对酒》“三年耕有九年储,仓谷满盈,斑白不负戴。雨泽如此,五谷用成”,⑤逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1983年,第347页。皆是如此。

《荀子·富国篇》:“譬之是犹使处女婴宝珠,佩宝玉,负戴黄金,而遇中山之盗也,虽为之逢蒙视,诎要挠腘,君卢屋妾,由将不足以免也。”此处的戴也当作以头顶黄金之意。

《汉书·朱买臣传》:“朱买臣家贫,常刈薪樵,卖以给食。檐束薪,行且诵书。妻亦负戴相随,数止买臣无讴歌道中,买臣愈益疾歌……”。当然负戴也可以说成戴负,如《淮南子·泰族训》:“孔子为鲁司寇,道不拾遗,市买不豫贾,田渔皆让长,而斑白不戴负,非法之所能致也。”

上几例是负戴连用的情况,也有单用的。

《庄子·让王》:“舜以天下让其友石户之农。石户之农曰:‘卷卷乎,后之为人,葆力之士也。’以舜之德为未至也。于是夫负妻戴,携子以入于海,终身不反也”。而在《庄子》其他篇章的成玄英《疏》中也出现2处类似的语句:第1处是卷一“肩吾问于连叔”章《疏》:于是夫负妻戴,以游山海,莫知所终。第2 处是卷九“老莱子之弟子出薪”章《疏》:老莱随之,夫负妻戴,逃于江南,莫知所之。此中透露的信息是男子负物女子戴物,这与目前还保留以头戴物风俗的地域还多为女性是一致的。

而与戴物有关的工具,从下层百姓日常生活来讲,花篓、筐之类的必定是常用戴物工具。

不过还可以有其他的器具,司马迁《报任安书》中有“仆以为戴盆何以望天”颇为大家所熟悉,《文选》六臣注吕向曰:“戴盆则不见天,既为太史,欲兼诸事,恐隳先人之业,故欲绝诸事,以专其职位。”而李善曰“言人戴盆则不得望天,望天则不得戴盆,事不可兼施。言己方一心营职,不假修人事也。”⑥李善等:《日本足利学校藏宋刊明州本六臣注文选》,北京:人民文学出版社,2008年,第630页。注释的不可谓不对,但是并没有把戴盆的具体意义揭示出来。所谓戴盆,实际就是用头顶盆,这一点可以与前揭晋宁石寨山出土的贮贝器上的人物戴盆形象印证,六臣注之所以没有具体的注释,透露出的信息是在唐代这样的风俗还不难见到,而司马迁以此作喻,显见其风俗在汉代颇为流行。《焦氏易林》卷九:“东方孟春,乘冰戴盆。惧危不安,终失所欢。”尚秉和注:“首二句,谓当春暖,戴盆行冰上,故危而不安也。古人以头戴物,孟子所谓斑白者不负戴于道路也。”①尚秉和:《尚氏易学存稿校理》(第二卷下),北京:中国大百科全书出版社,2005年,第637页。注释当然是恰当的。戴盆在后世诗文出现频率很高,不排除这与《报任安书》的影响有关,如《抱朴子内篇》卷之八:“人生星宿,各有所值,既详之于别篇矣。子可谓戴盆以仰望,不睹七曜之炳粲”。至于唐诗中的例子俯拾即是,此不详举。

上揭各例已完全能验证古人的戴物风俗,不过尚谈不到“鲜活”,《左传》中的一段记载正可以弥补这方面的缺憾。宣公二年载:“晋灵公不君,厚敛以雕墙。从台上弹人,而观其辟丸也;宰夫胹熊蹯不熟,杀之,置诸畚,使妇人载以过朝。赵盾、士季见其手,问其故,而患之。”“使妇人载以过朝”一句后人多不得其解,杨伯峻《春秋左传注》云:

《诗·颂·缁衣》:“丝衣其紑,载弁俅俅。”郑玄《笺》云:“载,犹戴也。”此载字义当同,谓戴其畚以过朝也。《吕氏春秋·过理篇》云:“令妇人载而过朝以示威。”《晋世家》云:“使妇人持其尸出弃之,过朝。”则过朝之故有两说。若为示威,则赵盾、士季不容“见其手,问其故”始知之,《晋世家》似较近情理。《公羊》宣六年《传》云:“赵盾已朝而出,与诸大夫立于朝。有人荷畚自闺而出者。赵盾曰:‘彼何也?夫畚曷为出乎闺?’呼之,不至,曰‘子,大夫也,欲视之,则就而视之。’”②杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,1990年,第656页。

我们知道,在语源学上,戴和载是同源的,《释名》卷二“戴,载也,载之于头也”。两字在古书中经常通用,③高亨:《古字通假会典》,济南:齐鲁书社,1989年,第420页。就本句来讲,有了前面关于戴物讨论的基础,比起用车装载,显然解释为以头戴物更为可信。关于这一问题,可参看柳谦在《王力主编〈古代汉语〉注释商榷》一文中更为详尽的考证。④柳谦:《王力主编〈古代汉语〉注释商榷》,《古籍整理研究学刊》1992年第3期。

古人以头戴物,在头与物件之间往往还需要依赖其他器具的辅助,一则防止东西滑落,再则可以保护头部。一种叫作“窭数”的东西正是这样的器具。据《汉书·东方朔传》:

时有幸倡郭舍人,滑稽不穷,常侍左右,曰:“朔狂,幸中耳,非至数也。臣愿令朔复射,朔中之,臣榜百,不能中,臣赐帛。”乃覆树上寄生,令朔射之。朔曰:“是窭薮也。”颜师古注:窭数,戴器也,以盆盛物载于头者,则以窭数荐之,今卖白团饼人所用者是也。寄生者,芝菌之类,淋潦之日,著树而生,形有周圜象窭数者,今关中俗亦呼为寄生。非为茑之寄生寓木宛童有枝叶者也。故朔云“著树为寄生,盆下为窭数。”明其常在盆下。今读书者不晓意,其谓射覆之物覆在盆下,辄改前“覆守宫盂下”为盆字,失之远矣。《杨恽传》云“鼠不容穴,衔窭数也。”盆下之物有饮食气,故鼠衔之,四股铁钩,非所衔也。⑤班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第2845页。

前者道出了窭数的形状,似大树雨淋后生的木耳,圈状,中间薄,窭数一般也是边厚而中间薄,置头上高低正平,两者形状一致。后者说这个窭数常戴盆时用,沾染盆中食物的味道。旧时读书人因为多不能理解窭数,以致多误解此句。当然后世文献对以头戴物并非没有记载,宋时张师正《括异志》:“及披发,见肉胝圆五六寸,若窭数然。”①白化文著,许德楠点校:《稽神录括异志》,北京:中华书局,1996年,第81页。小说以窭数作喻,显见在宋代窭数也并不是什么难见之物。

结 语

以头戴物,曾经是人类比较普遍的搬运方式,其范围之广超乎我们的预料。人类各区域的搬运方式也五花八门、各具特色,关于这一点可以参看日本学者西村真次《文化移动论》中的记述,②【日】西村真次著,李宝瑄译:《文化移动论》,上海:上海文化出版社,1985年,第180-185页。该书为1936年商务印书馆版同书影印本。但不可否认的是,以头戴物具有相当的普遍意义。那么为何要采取这样的搬运方式呢?联想到《孟子》所说人类社会初期“山径之蹊,间介然用之而成路,为间不用,则茅塞之矣”,倘若没有恰当的背具,可以想见行路之时要尽可能地将双手腾出,以便扫清茅塞扶持他物以便于行路。还有一个原因就是以头顶物相对要省些气力,一种科学普及读物曾有所提及:“测试结果表明,在一般情况下,当用头顶的物重相当于体重的70%的时候,人对氧气的需求量要加大50%—60%;当头顶的物重是体重的30%时,对氧气的需求量只加大10%;而头顶的物重是人体重的20%时,人对氧气的需求量几乎与徒手行走时的情况没有区别。然而,如果重物是用手的话,那么,所要消耗的能量就大多了。因此,从消耗体能的角度看,头顶重物是比较科学的方法,怪不得在不少地方一直被人们沿用。”③王国忠、郑延慧:《新编十万个为什么——物理》,南宁:广西科学技术出版社,1991年,第46页。如云南哈尼族等许多民族把背绳套在头顶,他们认为这样劲大,也是同样的道理。至于为何女子多戴物,除去省些力气,恐怕与戴物行路更容易保持身姿有相当联系,当然这点还需要作进一步的证实。