民间“敖包节”仪式音乐的民族化建构

——以呼伦贝尔草原鄂温克族家族敖包祭祀为例

2021-01-23

祭敖包是呼伦贝尔草原牧区重要的民俗活动。鄂温克族、达斡尔族、蒙古族的家族敖包和一些政区敖包一年一度的集中祭祀,大多选择在农历五月十三日这一天进行,俗称“敖包节”。敖包信仰的产生与萨满信仰关系密切,因其广泛的群众基础与影响力,在藏传佛教传入草原地区后,又得到佛教寺庙的吸纳与支持。敖包信仰与萨满信仰在欧亚大陆北纬40°至50°之间的草原文化带上重合、叠加,与祖先崇拜、藏传佛教、族群文化、地域文化等文化板块碰撞、融汇,形成了一个“敖包文化圈”和多元共生的文化生态系统。

一、敖包会与敖包节

呼伦贝尔草原牧区的敖包节是历史上“敖包会”习俗的延续与发展。鄂温克族的敖包会是民间与官方共建共享的传统民俗文化。例如,鄂温克族自治旗的旗敖包巴彦呼硕敖包,是呼伦贝尔地区与巴尔虎宝格德敖包、安本敖包齐名的三大敖包之一,由清朝雍正十年(公元1732年)从布特哈旗移民并驻防呼伦贝尔的索伦右翼四旗建立和祭祀,从建立之初即创立了定期祭祀时举行敖包会的传统,由官方组织官员、军民参加敖包祭祀和敖包会。清朝灭亡后,中华民国政府在原呼伦贝尔副都统衙门行政管辖区域内设立了索伦两翼旗,由总管衙门组织并亲自参与一年一度的巴彦呼硕敖包祭祀仪式和敖包会,从未间断。1932年,索伦两翼、厄鲁特、布里亚特四个旗合并成立索伦旗,由官方主导的巴彦呼硕敖包祭祀活动继续延续到1945年。1948年,中国共产党领导下的新索伦旗政府成立,旗政府在巴彦呼硕敖包山上举行了规模宏大、内容丰富、形式多样的传统节日敖包会。据曾经担任鄂温克族自治旗原北辉苏木党委书记的巴图德力格尔老人回忆,1951年农历五月十三日,他曾作为巴彦托海学校文艺队的成员参加了新索伦旗政府组织的巴彦呼硕敖包祭祀仪式和敖包会。①参见巴图德力格尔:《巴彦呼硕敖包祭祀》,载齐全主编:《鄂温克族自治旗非物质文化遗产名录》,呼伦贝尔:内蒙古文化出版社,2014年。

20世纪60年代中期到1977年的十余年里,各类敖包祭祀活动均被视为封建迷信活动而被禁止,原本依附于敖包祭祀仪式的官方“敖包会”,仅保留了那达慕体育项目,被改造成为“那达慕大会”。“文革”结束后的1978年8月1日,鄂温克族自治旗人民政府在巴彦呼硕敖包山北坡伊敏河畔举办巴彦呼硕敖包祭祀仪式与那达慕大会,与全旗各族人民共同庆祝鄂温克族自治旗成立20周年,政区敖包祭祀活动开始恢复。从此鄂温克旗各级政区敖包祭祀的聚会活动不再沿用“敖包会”的旧称,而改称那达慕或“那达慕大会”。2006年6月鄂温克族瑟宾节期间,鄂温克族自治旗旗敖包巴彦呼硕敖包的祭祀活动,又被列入呼伦贝尔市的旅游文化节,此后呼伦贝尔地区知名度较高的敖包祭祀活动大多被纳入各类旅游文化节。至此,巴彦呼硕敖包祭祀经历了“索伦右翼四旗敖包会→索伦两翼旗敖包会→索伦旗敖包会→鄂温克族自治旗敖包会”的历史延续,和“鄂温克族瑟宾节敖包祭祀与那达慕大会→呼伦贝尔市旅游文化节”的采借与建构,实现了从“敖包会”到“敖包节”的“转型升级”。在仪式活动外延日益扩大的同时,仪式活动的内涵也发生了相应的变化,其世俗性、节日性、娱乐性的特征日益突出,明显超越了历史上曾经占据主导地位的仪式性、宗教性、神圣性。

民间家族敖包祭祀的小传统,始终与官方政区敖包祭祀的大传统相呼应。在祭祀时间上大多沿袭农历五月十三祭敖包的传统,同样经历了从敖包会到敖包节的演变过程。这一祭祀时间点的选择,又是政区敖包、家族敖包这两类世俗性敖包区别于萨满敖包、藏传佛教寺庙敖包等宗教性敖包的重要标志。宗教性敖包祭祀有的是在敖包节当日进行,有的是由主祭喇嘛、萨满选定,时间并不固定。世俗性敖包祭祀时间基本统一在农历五月十三日的传统,为历史上敖包会和当代敖包节的形成提供了先决条件。这个时间点的确定,不仅是约定俗成,还有顺乎自然的合理性。

对于牧业生产来说,最大的自然灾害莫过于“黑灾”(严重干旱)和“白灾”(雪灾)。特别是春季干旱是对牧业经济的致命打击。游牧民族的时间观念是以牧业生产活动的节律为基础,农历五月十三在呼伦贝尔地区是比节气、节日还要重要的一个时间节点。这一天在当地的农业区被称为“雨节”,有着“大旱不过五月十三”的谚语。如果从开春一直干旱到这一天还不下雨,农牧业生产就有可能全年没有收成。因此,在这一天祭敖包求雨,对于牧民的生活来说意义十分重大。

不论在农区还是牧区,祭祀敖包的主要功能都是祈福禳灾,祈求风调雨顺、丰产丰收。因此祈雨是敖包祭祀最为重要的功能。由于适逢最重要的雨季,每年敖包节祭祀前后几乎都会下雨,重复验证着祭祀仪式的“灵验”,强化了人们的传统观念与信仰。这一习俗的背后,则隐含着劳动人民千百年来在生产实践中观察、积累、总结的天文知识,体现了人类对自然规律的认知。

除祭祀时间的选定外,世俗性敖包与宗教性敖包祭祀活动的显著区别还表现在,前者在祭祀敖包之后,通常还要举办那达慕和乃日(欢宴),目的是“让敖包高兴”。这些以娱神为宗旨的活动,实际上也达到了娱人的效果,增强了敖包节系列活动的节日氛围。若将家族敖包、政区敖包这两种不同类型的世俗性敖包再作比较,可以发现家族敖包祭祀这一来自民间的小传统源远而流长,在历史上很可能正是形成全社会敖包祭祀大传统的渊薮。

据《鄂温克族社会历史调查》记载,“敖包会:这是鄂温克人的宗教节日,但也举行一些文娱体育活动,因而具有广泛的群众性。……祭敖包的程序,一般是先赛马,然后由喇嘛念经致祭,再进行摔跤,最后是吃喝而告结束”②吕光天、特木勒等:《鄂温克族自治旗辉索木调查报告》,载内蒙古自治区编写组:《鄂温克族社会历史调查》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1986年,第486;357-358页。。居住在陈巴尔虎旗莫尔格勒河方言区的鄂温克人,“在俄国境内时,受布里亚特人的影响每年也祭‘敖包’,一个萨满有一个‘敖包’。例如‘敖嫩宝如金’共有四个‘敖包’。在每年牲畜吃青草时祭,要杀几十只羊,都是人们自愿献出的羊,祭的形式与蒙古人完全相同,即在一高地上立起大捆柳树。祭‘敖包’时,人们都以各氏族为单位排队祭‘敖包’。在敖包会上由鄂温克人的萨满主祭,并且举行赛马”③内蒙古自治区编辑组、《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会编:《鄂温克族社会历史调查》,北京:民族出版社,2009年,第221页。。鄂温克族家族的敖包会在氏族社会时期具有重要的社会功能。从清代延续到中华人民共和国成立前,鄂温克族长期处于氏族社会。“鄂温克人一般同毛哄(家族)都住在一起,选举‘毛哄达’一人和‘嘎申达’一人,管理毛哄的一切事物。……选举毛哄达都是在氏族所举行的‘敖包会’上进行,……一般‘敖包会’都由‘嘎申达’和老年人主持(每年换一次主持人),年青人无权过问。”④吕光天、特木勒等:《鄂温克族自治旗辉索木调查报告》,载内蒙古自治区编写组:《鄂温克族社会历史调查》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1986年,第486;357-358页。可见在氏族社会时期,敖包会承担着氏族内部重大事件处理与基层行政管理的双重功能。

中华人民共和国成立后,随着社会主义制度的建立,旧社会所残存的氏族制随之消亡,氏族萨满也停止仪式活动直至基本消失。家族敖包会的功能开始发生变化,祭祀仪式的宗教性色彩显著弱化。原先由宗族关系维系的大型敖包会,演化为以血缘、亲情联结的中、小型家族聚会。20世纪60至70年代敖包祭祀活动被视为封建迷信活动而禁止,但个体性的、仪式大为简化的家族敖包祭祀仍有秘密进行。1978年官方开始恢复政区敖包祭祀后,呼伦贝尔草原牧区家族性敖包祭祀亦随之迅速恢复并日趋活跃,仪式规模也有日益增大之势。二百多年来由官方主导的“敖包会”,已悄无声息地演化为民间自发的“敖包节”。敖包节家族性敖包祭祀中的仪式音乐也越来越丰富多样,引发了笔者的兴趣与持续关注。

二、鄂温克族家族性敖包祭祀中的仪式音乐文化建构

巴音乌拉敖包是鄂温克族涂格敦哈拉(氏族)孟高勒·达图(家族)祭祀的敖包,参祭人数众多,是鄂温克族自治旗辉苏木影响很大的一座家族敖包。2015年瑟宾节期间,笔者有幸结识该家族成员呼伦贝尔学院语言学教授斯仁巴图博士,并于2015年6月28日(农历五月十三日)、2016年6月17日(农历五月十三日)两次考察了孟高勒·达图家族祭祀巴音乌拉敖包的全过程,并完整收集了2015至2019连续5年巴音乌拉敖包祭祀的仪式活动资料。

孟高勒·达图家族祭祀巴音乌拉敖包的总敖包达名字叫达布希拉,是斯仁巴图的三弟,职业为辉苏木党政部门干部。家族中与他同辈份的兄弟(包括斯仁巴图)和堂兄堂弟都是家族敖包祭祀的敖包达(敖包长)。每年的家族敖包祭祀活动都是由这几位敖包达共同组织完成。

据斯仁巴图教授介绍,2014年祭祀家族敖包巴音乌拉敖包时,所用的仪式音乐是由他作词,另一位敖包达、他的堂弟吉雅采用一首蒙古族民歌曲调编曲演唱的《巴音乌拉敖包之歌》。2015年敖包节笔者实地调查巴音乌拉敖包祭祀时,仪式现场并未播放这首歌曲,取而代之的是斯仁巴图教授致赞颂词,赞颂词的内容正是这首歌曲的歌词,是用蒙古语书写和朗诵的,大意是:

辽阔的杭盖故乡,耸立着巴音乌拉山。

屹立在心中的敖包,是我的信仰和寄托。

啊!巴音乌拉敖包,

这里是我美丽的故乡。

草原蔚蓝又祥和,你是圣洁的苏力德。

父辈为我们留下了,幸福安康的家园。

啊!巴音乌拉敖包,

这里是我美丽的故乡。

守望着古老的城池,就像忠实的护卫。

辉河为你装扮,吉祥祝福的圣山。

啊!巴音乌拉敖包,

这里是我美丽的故乡。(乌兰其其格⑤乌兰其其格,女,民俗学博士,内蒙古艺术学院音乐学院副教授。、苗金海合译)

祝颂词常具有明显的民族文化标识作用。在大多数鄂温克族家族性敖包的祭祀中,祝颂词都是采用鄂温克族本民族语言,内容相对固定;音乐形态为吟诵调,其旋律性的强弱主要由吟诵者决定,个体差异性较大。据斯仁巴图教授介绍,他之所以选择用蒙古语创作和诵读这首祝颂词乃至作为后来的歌词,是因为巴音乌拉敖包祭祀仪式规模很大,且有布里亚特蒙古族等兄弟民族的亲属、好友来参加,仪式是开放性的。祝颂词选用草原牧区通用的蒙古语,更便于情感交流。鄂温克族有本民族语言而无本民族文字,鄂温克族自治旗的鄂温克族群众从上小学起开始接受的大多是蒙古语授课教学,他们也普遍熟练掌握蒙古族语言文字,用蒙古语沟通很方便。

呼伦贝尔的鄂温克族、蒙古族、达斡尔族牧民移民实边280多年来,在共同的地域、共同的生产方式下生活,族际之间的通婚也非常普遍,在多个民族通婚组成的家庭中,孩子的民族成分可以自主选择。在局外人看来,其族群边界并不十分清晰。因此,在族际关系的互动中,民族文化差异性的建构常常是与文化交融现象并存的。

在祭祀仪式外围层次的家族敖包那达慕上,总敖包达达布希拉首先用鄂温克语演唱了鄂温克族民歌《祝酒歌》,歌词大意是:天上的鸟儿啊,自由地飞翔最快乐;久别重逢的人们,举杯相邀最快乐。红色鱼鳍的鱼儿们,畅游在水中最快乐;难得一聚的人们,开怀畅饮最快乐。信步玩耍的狐狸啊,生活在嫩绿的草地上最快乐;情投意合的朋友们,偶然见面最快乐。草地上的鼠兔啊,穿行在塔头墩子里最快乐;有缘相识的我们,举杯痛饮最快乐。这首歌颂友情和幸福美好生活的酒歌让欢宴现场的人们情绪高涨,纷纷举杯畅饮。

随后,斯仁巴图教授举起酒杯致辞,表达了对亲友们的感谢与祝福,并对笔者前来参加家族敖包的祭祀活动表示欢迎,现场用鄂温克语演唱了一首鄂温克族民歌《花斑鸟》,表达此刻的心情。歌词大意是:花斑纹的鸟儿啊,停在河边把歌唱,遥望大河宽又长。爸爸和妈妈在河那边,想起他们痛断肝肠。灰斑纹的鸟儿啊,停在湖边把歌唱,遥望湖水深又广。妈妈和爸爸在湖那边,想起他们多么心伤。天鹅啊天鹅,停在河边把歌唱,遥望大河宽又长,兄弟和姐妹们在河那边,想起他们痛断肝肠。鸿雁啊鸿雁,停在水边把歌唱,遥望湖水深又广。邻居和亲友们在湖那边,想起他们多么心伤。这首歌词的结构是以歌者与父母、兄弟姐妹、邻居和亲友的人际关系为主线,以亲情、乡情、友情为纽带,唤起了现场每一位仪式参与者的真情实感。

2016年的巴音乌拉敖包祭祀,在仪式核心层次的〔拜敖包〕〔绕敖包〕等重要环节中,以循环播放的《巴音乌拉敖包之歌》为背景音乐。这首《巴音乌拉敖包之歌》是2016年巴音乌拉敖包祭祀仪式中核心层次的音乐,歌词是用蒙古文写作的,内容与2015年祭祀巴音乌拉敖包时斯仁巴图教授念诵的祝颂词相同。这首歌曲完成于2016年敖包节之前,曾在呼伦贝尔人民广播电台“每周一歌”栏目播出,有一定的传播范围与社会影响力。(见谱例1)

谱例1 《巴音乌拉敖包之歌》;斯仁巴图作词、注音;图门作曲;乌日图那顺演唱;苗金海记谱

《巴音乌拉敖包之歌》的旋律结构为起承转合四乐句乐段加补充的结构,调性为五声D宫调式。旋律朗朗上口,其中第三乐句为全曲的高潮,该乐句末尾的“高音do-la-sol-高音do-高音mi-高音re”和第四乐句末尾的solmi-re-mi-sol-do的旋律音调,与汉族作曲家那日松作曲的呼伦贝尔市市歌《呼伦贝尔美》风格相近。此旋律既没有采用蒙古族宫调式民歌中常见的纯五度框架三声宽腔音列dore-sol,也没有采用鄂温克族宫调式民歌中较常采用的民族性典型腔音列——纯五度框架宽腔四音列do-re-mi-sol。总体来看旋律虽有一定的蒙古族音乐风格,但并不特别典型,而是与《呼伦贝尔美》一样,属于一种多民族音调交融的区域性音乐风格。在呼伦贝尔乃至整个内蒙古地区,汉族、达斡尔族、朝鲜族等民族的作曲家常常以能够创作出被广泛认可的蒙古族音乐风格的旋律作为毕生的追求,而蒙古族作曲家创作出被各族群众普遍接受的鄂温克族、鄂伦春族音乐风格的旋律,也是屡见不鲜。正是这种音乐文化的深度交融,形成了为各族群众喜闻乐见、地区风格超越单一民族风格的“泛呼伦贝尔音乐风格”。

绕敖包之后,人们开始分享祭台上的供品(敖包福禄),随后人们开始分散开来,三五成群地聚在一起,或合影留念,或亲切地交谈。这时音响设备连续播放的是斯仁巴图先生作词的几首歌曲,分别是《巴音乌拉敖包之歌》、鄂温克语歌词的《思念母亲》、蒙古语歌词的《呼伦贝尔情》和两首蒙古语、汉语两种版本歌词的《草原的小溪》《草原的春天》。

《思念母亲》的歌词为鄂温克语,大意是:在无垠的旷野上,有我心中的芦苇包,坐在火撑子旁边,母亲熬着奶茶。额库楞,哲库楞!哲库楞,额库楞!我时常想念着扬着涩茶的母亲。曙光泛白之时,牛群在哞叫,在哞叫的奶牛旁,母亲忙着挤奶。额库楞,哲库楞!哲库楞,额库楞!我时常想念着扬着涩茶的母亲。(见谱例2)

谱例2 《思念母亲》;斯仁巴图作词、注音;赛音朝克图作曲;乌兰格日乐演唱;苗金海记谱

歌颂母亲在任何民族音乐中都是永恒的主题。在敖包节阖家团聚祭祀家族敖包之际,这首歌写满了最真切、最深刻的亲情与伤感。构成完整意象的要素有:视觉可见的无垠旷野、天边刚刚泛白的曙光、牛群、火撑子、奶茶、母亲忙碌的身影以及鄂温克族特有的芦苇包(乌日格柱);听觉可闻的牛群哞叫声,扬起奶茶的声音,还有母亲唱过的“额库楞、哲库楞”的歌声;肤觉可感的芦苇包内火撑子旁的温暖;最难忘的是与涩茶(放的牛奶少)相关的联觉记忆与苦日子的回忆,更加深了好日子里对逝去的母亲深深的怀念。

这首乐曲结构也是起承转合关系的四乐句乐段结构。起句调性为六声D羽调式(五声加变宫),乐曲以“低音la-do-re-mi”这一纯五度框架四声宽腔音列开头,紧随其后的misol-si-la,是前者的上五度模进,与鄂温克歌曲《彩虹》的动机相似。承句的前半句既可以看作是之前六声音阶的延续,也可以解释为向上方五度关系调的离调,即以“压上”的手法离调到五声A羽调式;但是新调并未巩固,后半句又回到主调D羽,以前半句离调后半句回归的方式与起句形成对比。转句重复运用前面的“压上”手法,使旋律转入五声A羽调式,并作了充分的巩固。合句以前面A羽调式的“la-dore-mi”(相当于后面D羽调式的“mi-sol-lasi”)开头,构思巧妙,一方面在调性上是转句A羽调式的延续,又将转句的内容高度概括,还原为一个原型的四音列;另一方面,作为后面D羽调式的“mi-sol-la-si”,与起句开头的纯五度框架四声宽腔音列“低音la-do-re-mi”遥相呼应,是其移高五度的重复,都属于“六声两宫”调域内的鄂温克族民族性典型腔音列,保证了全曲风格的高度统一。

从创作题材来看,这首歌曲以细腻的笔触,从草原牧区鄂温克人的生活场景切入,表达了对母亲深深的思念之情。从表现形式来看,鄂温克语歌词,贯穿始终的鄂温克族民族性典型腔音列,鄂温克族歌手在演唱过程中极具本民族特色的润腔方式,共同赋予了这部作品以较强的鄂温克民族风格。

歌曲《草原的小溪》有蒙古语和汉语两个版本。曲调的独特之处在于第二个乐段的第一乐句与第一乐段的第二乐句相同,第二乐句是第一乐段第三乐句的变化重复,形成较大规模的类似“鱼咬尾”的旋律结构形态。两个乐段共享的这两个乐句中,恰恰是以反向进行的鄂温克族民族性典型腔音列“mi-re-do-低音la”开始的旋律,保证了鄂温克族音乐风格在两个乐段中的延续与巩固。(谱例略)

这首歌曲节奏方面的特点十分突出,以后十六和大量连续切分节奏构成的先紧后松的节奏型贯穿始终,流行音乐味道十足的配器手法和演唱者的润腔方式,形成与蒙古国当代流行音乐非常接近的时尚风格,这种风格也是深受草原牧区的年轻人所喜爱的。

这些歌曲显然能够唤起家族成员的情感共鸣,绕敖包时有人随着音乐合唱《巴音乌拉敖包之歌》。敖包祭祀的核心仪式就在这歌声中结束,很快进入下一环节敖包那达慕。那达慕设赛马和搏克(蒙古摔跤)两个项目,比赛过程中音响播放的背景音乐曲目与2015年相近,既有汉语歌词的《呼伦贝尔大草原》等原创草原歌曲,也有一些动感十足的蒙古国流行歌曲,与人们不时发出的喝彩声、掌声相融汇,烘托了赛场的热烈气氛。那达慕结束后的敖包乃日(欢宴)中,音响播放的背景音乐既有鄂温克族民歌,也有蒙古语和汉语的草原歌曲。

在文化日益多元化的今天,敖包节祭祀的节日氛围越来越浓厚,那达慕和乃日规模的日益扩大,使得大型家族性敖包祭祀活动更加开放,在一定程度上具有了社区文化的特点。那达慕搏克比赛时和乃日中还播放了很多蒙古国的流行歌曲。据总敖包达达布希拉介绍,这些就是家里和汽车上平时播放的音乐,大家听着好听就好,高兴就好,没有特别准备。可以看出流行音乐在草原上同样很有影响力。

乃日邻近结束时播放的是呼伦贝尔市第二市歌《呼伦贝尔大草原》,现场很多人随着音响齐声高唱,把仪式的气氛推向高潮。

此后,2017年的巴音乌拉敖包祭祀仪式上,又推出了斯仁巴图教授作词,蒙古国作曲家阿拉腾苏和作曲,鄂温克族小朋友奈日演唱的《Eg-ge juu》,汉语直译为《乌日格柱》,意译为《鄂温克包》。这首歌曲歌词朗朗上口,旋律清新,节奏欢快,富于童趣。(见谱例3)

谱例3 《鄂温克包》;斯仁巴图作词、注音;阿拉腾苏和作曲;奈日演唱;苗金海记谱

斯仁巴图教授的音乐文学创作一发而不可收,2018年的巴音乌拉敖包祭祀仪式上又推出了一首原创歌曲《Evenki beysel》(鄂温克人)。录音中的演唱者是来自多个地区的六位鄂温克族青年歌手。这是一首创作、表演所有环节全部由鄂温克人完成的,歌颂鄂温克民族历史与民族精神的音乐佳作,展示了鄂温克族文化精英的艺术创造力。(见谱例4)

谱例4 《鄂温克人》;斯仁巴图作词、注音;吉雅作曲;满嘎、敖南、嘎拉森道尔吉、道力格日玛、修一、阿荣演唱;苗金海记谱

歌词大意是:

从原始森林中起源的民众们,围着烈火纵情豪迈的后裔们,纵览贝加尔湖兴安岭的勇士们,使鹿、通古斯、索伦鄂温克人。呐耶……

古老传说中神箭手的后代,传承北室韦莫日根的血脉。森林中驯养鹿群的狩猎者,冰雪天地驾驭雪橇的健将。呐耶……

博木博果尔、博尔本察、海兰察,崇拜自然信奉萨满的鄂温克人。身穿象征吉祥太阳花的服饰,开拓谱写新篇章的鄂温克人。呐耶……

歌词中回溯了鄂温克族的民族源流和辉煌历史,赞美了为保卫祖国作出卓越贡献的海兰察等著名鄂温克族将领,表现出不畏困难、奋发进取的民族精神。音乐的拍子选择了四拍子的行进式律动与鄂温克族民歌常见的三拍子律动相结合的拍,旋法上采用连续的模进,便于记忆,风格统一。A乐段由几位歌手分别领唱,采用叙述性音调与规整的节奏型,曲调轻松欢快,具有时代气息,符合年轻人的审美情趣。B乐段是所有歌手的合唱,采用情绪高昂的赞颂性音调,配以鄂温克民族独特的衬词na、ye。下行旋律中骨干音作后倚音式的润饰,全曲结尾以鄂温克族民族性典型腔音列la-do-re-mi支持主音,使D羽调式的旋律结束于同主音的D商调式,既让音乐具有鲜明的鄂温克族民族风格,又赋予结束句以循环重复的内在动力,刻画出马背民族纵横驰骋的生动形象。六位年青人的演唱充满活力,增强了歌曲的感染力。这首《鄂温克人》和之前创作的《思念母亲》《鄂温克包》2019年被上传于“鄂温克音乐网”,在鄂温克族群众中流传广泛,深受好评。

三、家族敖包祭祀仪式音乐建构的符号学阐释

仪式是建构意义的工具,仪式以象征体系来传达意义。薛艺兵指出,“在仪式的整个过程中,表演活动和场景、实物都是表达或表现意义的手段。一个仪式,就是一个充满意义的世界,一个用感性手段作为意义符号的象征体系”⑥薛艺兵:《神圣的娱乐:中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第32页。。在仪式音乐的民族化建构中,仪式活动的组织者常常也是仪式中音声最重要的建构者与其意义的写入者。美国社会学家兰德尔·柯林斯认为仪式具有双重的分层作用:“在仪式局内人和局外人之间分层;也在仪式内部,在仪式的领导者和仪式追随者之间分层。”⑦〔美〕兰德尔·柯林斯:《互动仪式链》,林聚任、王鹏、宋丽君译,北京:商务印书馆,2009年,第79页。在鄂温克族家族敖包祭祀场域下,民族音乐所代表的民族文化,所标识的民族身份,是关于“我是谁”的问答,也是最核心、最根本的意义所在。

“寻找意义是人作为人存在于世的基本方式。符号是意义活动(表达与解释意义)的独一无二的方式。”⑧赵毅衡:《符号学原理与推演》“引论”,南京:南京大学出版社,2016年,第9页。意义并不内在于事物之中。它是被建构的,被生产的,是意指实践的产物。作为文化表征的重要工具之一,仪式音乐具有无可替代的意指功能。这是因为,“音乐就其使用音符传递情感和观念而言,也‘像一种语言’,尽管这些音符非常抽象,不以任何明显的方式指称‘现实世界’”⑨〔英〕斯图尔特·霍尔编:《表征——文化表征与意指实践》,徐亮、陆兴华译,北京:商务印书馆,2013年,第7页。。但是,恰恰由于音乐的这种非语义性,使其在仪式活动中发挥着其他符号无法替代的作用。仪式音乐从建构到认同,必须通过仪式展演过程中的表征才能得以实现。建构、表征与认同,是仪式音声符号化的三部曲。

根据符号学的原理,符号在运作过程中有三种意义,即发送者的意图意义、符号信息携带的文本意义和接收者的解释意义。敖包祭祀仪式音乐的选择与创作,是写入意图意义的过程;在仪式过程中按照程序依次展现,是文本意义的表征过程,也是符号发送与接收的传递过程;仪式活动参与者对感知到的音乐与其他符号进行综合判断,并做出合乎仪式主导者预期的读解,是解释意义被实现的过程。只有在解释意义得以实现的基础上,才能引发心理认同,并以相应的仪式行为做出对符号意义的反应。

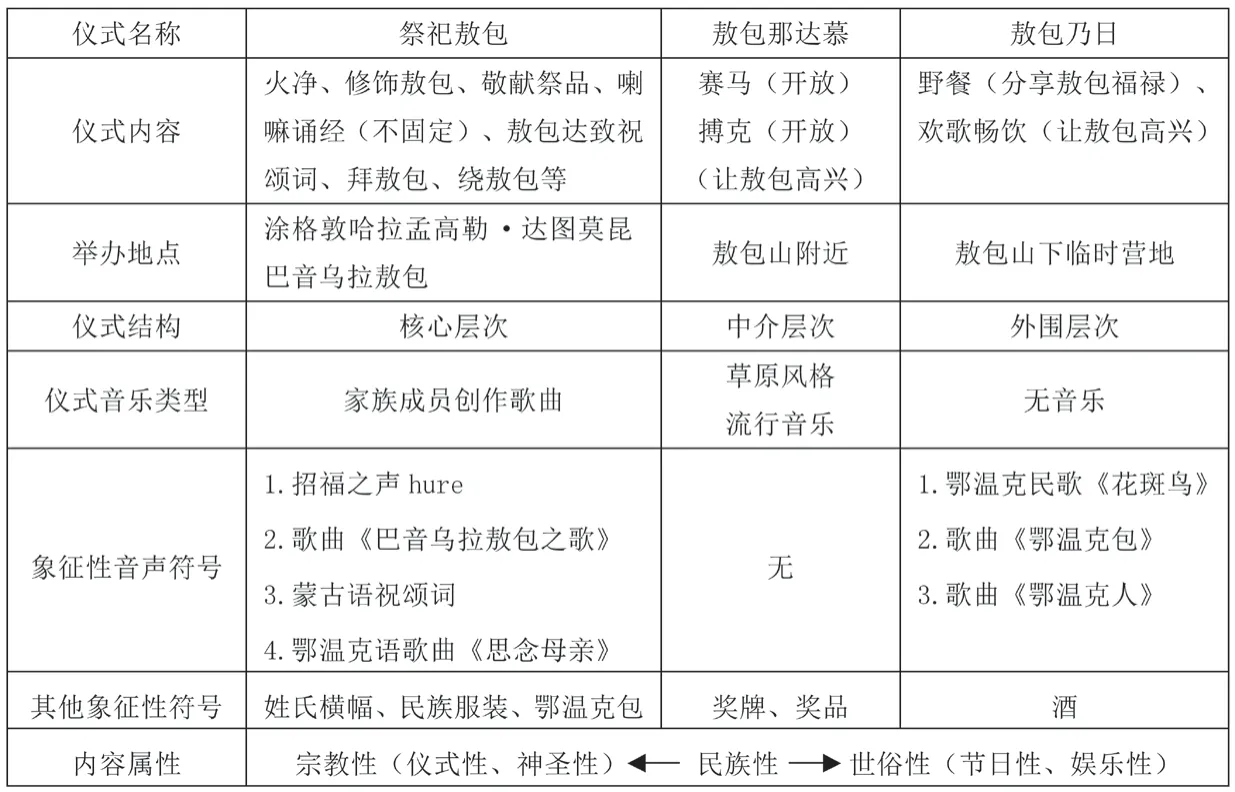

传统的家族性敖包祭祀仪式音乐,主要是本民族的民间音乐具有原生层的文化特征。随着现代化进程的加快,孟高勒·达图家族巴音乌拉敖包祭祀仪式音乐的选择与创造有了更广阔的空间。鄂温克族家族性敖包祭祀仪式中音声的符号化表征,与民族自治地区建构的区域性民族文化形成互文性。这种出于民族认同的文化建构,使得仪式中的宗教性进一步削弱,世俗性明显增强,而民族性则上升到主导地位(见表1)。

在鄂温克族家族性敖包祭祀场域下,形塑家族全体成员的氏族、民族观念,形成群体团结是重要的目的。巴音乌拉敖包祭祀中的仪式音乐,从体裁上看主要集中于原创歌曲体裁,表现为鄂温克人主导或参与其中的词曲创作、音乐表演、音乐传播。从创作题材和素材的选择上,创作者更多选择能够代表鄂温克民族、鄂温克文化、鄂温克精神的象征性符号,进行凝练和加工。在音乐形态上兼顾继承传统与创新的关系,创作出带有鄂温克族标识的、具有时代特征的、属于鄂温克族的音乐作品。

表1 鄂温克族家族敖包巴音乌拉敖包祭祀仪式结构与符号表征

仪式核心层次使用家族成员创作的蒙古语祝颂词、蒙古语歌词的《巴音乌拉敖包之歌》作为象征性的音声符号,出发点则是为了让在场的家族成员和前来参加祭祀的蒙古族、达斡尔族都能听懂,是将家族、族群文化主动融入社区文化的表征方式,扩展了巴音乌拉敖包祭祀仪式的内涵与外延,意图意义是把家族敖包祭祀营造成一个包容、团结、开放性的场域。

随后展示的原创鄂温克语歌曲《思念母亲》,表达了对已故亲人深切的怀念之情。每座家族敖包所祭祀的对象有不同的解释,但主要范畴是天、地、祖先、山神、龙神(水神)等神祇。巴音乌拉敖包附近的牧民普遍认为这座敖包的主要功能是祭祀水神,孟高勒·达图家族成员对此也表示认同,但是家族敖包的祭祀对象包含家族的祖先也是应有之义。当全家族的成员欢聚在敖包祭祀现场时,对逝去亲人的追思之情会油然而生,不能自已。《思念母亲》中的意象有芦苇包(乌日格柱)、火撑子、哞叫的牛群、母亲挤牛奶与熬奶茶时忙碌的身影。这里有对声音的记忆,对芦苇包里火撑子旁温暖的体感记忆,最深刻的莫过于母亲熬的涩茶的味觉记忆。在多种感觉的记忆中,味觉记忆常常是最深刻的,而与母亲有关的味觉记忆是最刻骨铭心的。以母亲为核心的亲情,具有最强的凝聚力、向心力。

巴音乌拉敖包祭祀仪式的中介层次是敖包那达慕,这一仪式环节的开放性最高,因为敖包祭祀仪式规模大,奖品与奖金丰厚,吸引了方圆几百公里的各民族搏克手、骑手赶来参加孟高勒·达图家族的敖包那达慕,其中还有专程从六七百公里外赶来的冠军级别搏克手,比赛现场也围满了各民族的观众。这一环节中,所有人的注意力都专注于比赛的进程与结果,现场播放的流行音乐等背景音乐已经被忽略。仪式中介层次的象征符号是获奖者的奖牌,骏马、羊等奖品和不菲的奖金。“把物投入符号性使用,在古代多是仪式性的,在今日则是为了满足社群对符号意义的强烈渴求。”⑩〔法〕乔治·巴塔耶:《竞争性炫财冬宴中的礼物》,载孟悦、罗钢主编:《物质文化读本》,北京:北京大学出版社,2008年,第2页。家族敖包祭祀那达慕奖励的额度,标示出孟高勒·达图家族的经济实力、社会地位与热情大度,让每位家族成员感受到家族群体的成就感与荣誉感,而心甘情愿地做出这些物质投入。

祭祀仪式的外围层次是敖包乃日,此时来自家族成员之外的参赛者和观众已经纷纷散去,参加乃日的都是主动捐献财物投入敖包祭祀的家族成员和亲友。乃日中最不可或缺的符号是歌声与美酒。其中最有代表性的三首歌曲是《花斑鸟》《鄂温克包》(又译为《我的芦苇包》)和《鄂温克人》。《花斑鸟》是一首鄂温克族传统民歌,内容是思念父母,思念兄弟姐妹,思念亲人和昔日的邻居、朋友,恰好体现了作为个体的鄂温克人,其人际关系的差序化特征。

仪式现场的两座鄂温克包,因其兼有实用功能而且“在场”,不能看作严格意义上的符号。原创歌曲《鄂温克包》则是典型的象征符号,蕴含着深厚的民族情感和丰富的文化内涵。鄂温克包的能指是鄂温克人居住的房舍,连结着鄂温克人童年的记忆、家的温暖、家的欢乐;它又间接意指着鄂温克人的精神家园,是鄂温克族游子们心灵的栖息地。这首歌唤起鄂温克人强烈的情感共鸣,其符号意义远远超越了它的审美功能。

和云峰指出,“本民族对自己传统音乐文化所产生的‘自觉’行为,最终能决定该民族音乐文化的价值取向和心理认同。那些尚需现代都市专家、学者理论‘哺乳’的民族,至多只能产生几许‘自我’认知的价值取向和心理认同。然而众所周知,在民族学理论中,从‘自我’到‘自觉’的过程,往往需要较长的历史积淀、社会交融、文化涵化与心理认同等‘历练’过程”⑪和云峰(桑德诺瓦):《中国少数民族音乐研究:以西南地区或经典案例为中心》(下),北京:中央音乐学院出版社,2011年,第364页。。鄂温克族的传统音乐文化同样面临着如何传承与发展的问题,令人欣喜的是它已经成功经历了这段“历练”过程,进入了文化自觉的阶段。由鄂温克族的两位文化精英斯仁巴图和吉雅联袂创作的《Evenki beysel(鄂温克人)》,对于鄂温克民族来说是具有里程碑意义的文化符号。这首歌的词曲作者和六位演唱者全部来自鄂温克族,是笔者听过的第一首以“鄂温克人”为题且词、曲、唱均由鄂温克人完成的原创作品,标志着鄂温克族出于文化自觉和民族认同的歌曲创作进入了一个新的阶段。

家族成员身份认同的出发点是血缘,直接推动力是亲情,这是连结所有个体的重要纽带。在这种情境下,家族、族群乃至民族认同要高于宗教认同和地域认同,但是,只有通过与毗邻民族接触中的自认与他认,借助文化标识区分族群的边界,才能形塑民族观念与文化认同、身份认同。

首先,民族认同离不开对民族历史的追溯。《鄂温克人》的歌词如同一张速写,让鄂温克民族的历史形象跃然纸上。这里有对民族起源与生存环境、生产方式的回溯,对民族历史上著名英雄人物的推崇,对使鹿、通古斯、索伦鄂温克三个族群的民族认同,还有对开拓进取民族精神的热情赞颂,洋溢着民族自豪感。

其次,民族认同体现为“建构——表征——认同——再建构”的具体行为、行动。面对鄂温克族青少年对于本民族语言的认同危机,斯仁巴图教授认识到,没有本民族文字是影响鄂温克族语言传承与传播的一大瓶颈。继1998年鄂温克族学者杜·道尔基先生编著的《鄂汉词典》出版后,斯仁巴图教授也采用拉丁字母的鄂温克语注音符号,编写了鄂温克语入门教材和敖鲁古雅鄂温克语入门教材,他作词的歌曲在“鄂温克音乐网”推出时,就采用这种注音符号书写歌词。这种“代文字”式的注音符号,建构了听觉符号转换视觉符号的符码系统,形成了相对完整的语言文字符号体系,是民族文化的一种深层次建构,增强了本民族成员对于民族身份的认同感。

再次,族群认同依赖于族群边界处的族际互动。家族敖包祭祀体现了与外群体的区分、对内群体的认同。祭祀活动本身又是鄂温克人与亲属、朋友之间交往的一种方式,家族敖包的祭祀场域虽有边界,却是相对开放的。在家族敖包祭祀仪式的核心层次播放蒙古语的《巴音乌拉敖包之歌》,而将歌颂亲情的鄂温克语歌曲《思念母亲》放在仪式的中介层次播放,是民族之间交往互动的结果,使得对家乡这片土地的区域文化认同在一定范围内超越了族群与民族认同。

结 语

敖包节家族敖包祭祀所营造的神圣空间,是鄂温克人亲情、乡情的归宿与理想的精神家园,仪式中的音乐文化则是跨越时空的情感纽带。空间上,仪式中的音声凝聚着对亲人、对民族、对家乡最自然而朴素的情感,作为互动仪式中激发情感能量的催化剂,唤起仪式参与者强烈的情感共鸣,推动仪式的顺利完成并在互动仪式链上循环重复;时间上,仪式中的音乐文化连结着鄂温克民族的历史记忆,反映着当下鄂温克人的生活状态与精神风貌,寄托着鄂温克人对未来美好生活的向往。敖包祭祀活动的目的是出于相应的内群体对外区分、对内认同的需要,仪式过程中仪式音乐等象征性符号的建构与表征,将这种情感进一步激发和升华,成为铸造信仰和观念的重要工具。

鄂温克族家族性敖包祭祀仪式中的仪式组织者,作为文化精英和认同的引领者,以其责任感和号召力塑造了新形式的主体意识,并使家族敖包祭祀仪式中的音乐超越了原生文化层性质的民族民间音乐,成为代表鄂温克族当代专业音乐创作水平的再生层音乐文化。这种带有鄂温克族民族标识的音乐文化建构,既植根于传统,又充满了活力与时代气息,丰富了中华民族文化的多样性,体现了民族文化精英在“敖包文化圈”内趋同化的区域文化之中,以继承和创造文化标识来划定族群边界,以仪式行为引领文化认同、身份认同,从而强化民族主体意识的努力,客观上加强了文化的多样性,增添了新的地方性知识。

附言:本文属于“节庆仪式音乐的建构与认同”专题栏目。