湖北大鼓《诗仙搁笔》音乐分析

2021-01-23

序 言

湖北大鼓作为湖北省代表性曲种,在湖北乃至全国有一定的影响力。《诗仙搁笔》是由湖北大鼓国家级非遗传承人、著名湖北大鼓表演艺术家付群刚创作,携女弟子徐颖共同演绎的新作。该作品以黄鹤楼上“崔颢题诗李白搁笔”的传说故事为素材,唱述了一段“文人不相轻、尊贤敬能”的佳话。2019年,在上海荣获了第十二届中国艺术节第十八届中国文艺政府奖“群星奖”。

音乐是湖北大鼓研究中的重要内容,同时也是目前曲艺音乐研究中的一个薄弱环节。作为国家级非物质文化遗产的湖北大鼓,学界对其音乐的关注一直较为滞后,目前在中国知网上仅见4篇文章①参见罗莉:《民间音乐视域下湖北大鼓中的扬琴伴奏艺术》,《曲艺》,2019年,第7期;欧阳亮:《刍议湖北大鼓中的二胡伴奏艺术》,《曲艺》,2015年,第12期;李秀琴:《黄冈善书(湖北大鼓)艺术特征探究》,《黄冈师范学院学报》,2015年,第2期;范晓君:《论方言对湖北大鼓唱腔的影响》,《肇庆学院学报》,2006年,第6期。。但是,其中未见针对湖北大鼓某一曲目音乐的研究。此外,有关湖北大鼓音乐的传承与发展,并结合某一曲目进行的分析更是罕见。早年,在何远志编著的《湖北大鼓》②参见何远志:《湖北大鼓》,武汉:长江文艺出版社,1982年。,以及《中国曲艺音乐集成·湖北卷》③参见《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会、《中国曲艺音乐集成·湖北卷》编辑委员会:《中国曲艺音乐集成·湖北卷》(下),北京:新华出版社,1992年。和《中国曲艺志·湖北卷》④参见《中国曲艺志》全国编辑委员会、《中国曲艺志·湖北卷》编辑委员会:《中国曲艺志·湖北卷》,北京:中国ISBN中心,2000年。中,曾对此问题有所涉及,但缺乏对具体作品的实例分析,因而显得实证精神

不足。与此问题相关的研究,唯见武汉音乐学院音乐学系研究生李曦的学位论文⑤参见李曦:《张明智与他的湖北大鼓音乐》,2011年武汉音乐学院硕士学位论文。。该文对湖北大鼓名家张明智及其音乐进行了研究,特别是其中的“动态分析”角度,对本文的研究具有一定参考意义。所谓“动态分析”,是指结合某音乐特定的表演背景、时间延展过程的一种分析方式。曲艺音乐的“曲目音乐分析”,戏曲音乐的“剧目音乐分析”等即属此类型。⑥参见蔡际洲:《范畴与角度:中国传统音乐的形态研究问题》,《黄钟》,2020年,第1期。在本文中,拟将运用这种方法对《诗仙搁笔》的音乐进行研究。试图探讨在该作品中,唱腔、器乐与说白是一种什么关系;作者是如何继承传统,又是如何发展创新等方面的问题。

为此课题,我们采访了湖北大鼓名家付群刚。他表示,在创作中秉持“艺久必变、变则新美、美不离宗”的理念,是他的艺术追求。本文的研究材料,来源于付群刚提供的《诗仙搁笔》乐队谱(周洪炉记谱)和《诗仙搁笔》演出的视频。视频系全国第十八届“群星奖”湖北省参评节目(曲艺类)复赛报送版,时长11分59秒(含片头)。

【四平调】为湖北大鼓唱腔的基本曲调,其曲调为五(六)声徵调式或五(七)声徵调式。板式多为一板一眼。结构上有“四句式”与“二句式”(即上下句)两种形式。四句式落音分别为2、5、6(或1)、5,其中第三个乐句落音比较自由。二句式落音多为2、5,其中上句落音相对较自由。演唱时,运用黄陂方言“依字行腔”。我们把这些作为湖北大鼓音乐的传统特征,并以此来衡量、考察《诗仙搁笔》的继承与发展情况。以下,我们在对乐谱与视频资料进行记录与整理的基础上,根据间奏将《诗仙搁笔》分为定场诗和三个段落(各段之间间奏相同)逐一进行分析。

一、定场诗音乐分析

《诗仙搁笔》定场诗,以传统的“打鼓说书”⑦“打鼓说书”是湖北大鼓的旧称。形式开场。据付群刚介绍,这种传统的形式不用乐队,直接由表演者的“清唱”开场。作者此举是想改变多年来形成的,由乐队伴奏引入的开场形式。目的就是“让传统之美成为新的时尚”,给人一种出其不意之感。(见谱例1)

谱例1 《诗仙搁笔》定场诗;付群刚演唱;许璐记谱

《诗仙搁笔》定场诗为传统的打鼓说书形式,鼓板节奏以正、反七音点为基础,四个乐句,每句7字,均为“二二三”词逗。第一、二、四句押韵,为由求辙。唱腔结构为传统的【四平调】四句体,板式为一板一眼,四个乐句的落音分别为2、5、1、5。第一、二句末的拖腔,吸收了恩施民歌《嗯哪嗯》⑧据付群刚口述,我们在百度上以“恩施民歌《嗯哪嗯》”进行搜索,发现优酷网视频中的恩施民歌《嗯哪嗯》与付群刚所描述的极为相近。该视频后经付群刚本人确认,谱例2系我们依据该视频音响的记录。优酷(https://v.youku.com/v_show/id_XMTM1ODUxMjI0OA==.html?),2015年10月15日。的音调。(见谱例2)

谱例2 恩施民歌《嗯哪嗯》;付群刚演唱;许璐记谱

在谱例2第二小节和最后一小节上,均用到了“嗯哪嗯”的衬词,饶有兴味。这种用法十分受观众的欢迎。据付群刚介绍,他第一次听到这首民歌是在全省少数民族音乐汇演中,当唱到语气词“嗯哪嗯”时,场下的观众频频笑出声来,现场气氛非常热烈。于是,他将此运用到《诗仙搁笔》的定场诗中,吸引观众的注意。定场诗的最后一句“诗仙搁笔美名留”中,第二和第三逗中插入京剧中念“引子”的音调。一板一眼转散板,将句幅和节奏拉宽,体现了李白豪放的性格和仙风道骨的气质。随后的齐唱合腔重复第三逗唱词,曲调回到【四平调】上。

根据以上的描述,我们将以“时长”⑨为什么要运用“时长”来进行定量分析?我们的考虑是:第一,我们选择的研究角度是“动态分析”,其中必然要体现出研究对象的“历时性”特征。第二,唱腔、器乐、说白三种表演要素,也主要是在“时长”上才能体现出“用量”的相互关系。第三,音乐中的“传统要素”与“发展要素”,更与“时长”关系密切。某种风格的音乐要素在听众耳中停留的时间越长,其影响也就越大。对中国传统音乐的某乐种而言,由在“时长”上占主导地位的音乐要素构成的曲调,自然也就更容易得到观众的认同。为观察依据,对表演过程中唱腔、器乐与说白⑩鉴于湖北大鼓《诗仙搁笔》表演的具体情况,并结合我们对视频音响作定量分析的实际,特对“唱腔、器乐、说白”的内涵及其“计时”情况作一简要说明:唱腔,在本文中除了人声外,还包括乐队与人声同步的伴奏部分。湖北大鼓的乐队伴奏,是“跟腔式”的器乐表演形式,不同于专业音乐中的乐队部分具有独立的表现意义。因此,这部分音乐的主体是“唱”。器乐,是指由乐队演奏的独立出现的前奏、间奏、尾奏,不包括上述与人声同步的那部分,也不包括在说白中加入伴奏的那部分。说白,是指除了上述唱腔、器乐以外的,由演员以“说”的方式讲述故事的那部分;当然,还包括在说白时加入器乐伴奏的那部分。因为在说白中加入伴奏,仍然是一种“辅助”的表现形式,其主体仍然是“说”。的关系,以及音乐中“传统要素”和“发展要素”的关系进行定量分析(本文所计算比例,均按四舍五入的原则保留整数,下同),得出结果见表1:

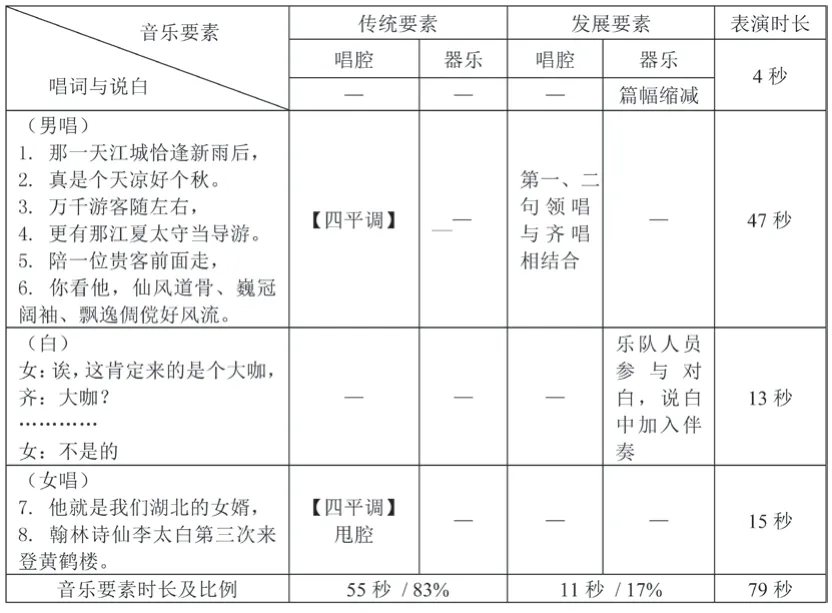

表1 《诗仙搁笔》定场诗音乐分析一览表

如表1所示,在定场诗中没有说白,表演全部由唱腔、器乐构成,总时长58秒。从历时的角度看,其中器乐部分(板鼓击奏)20秒,唱腔38秒。从音乐的“新旧”关系上看,发展要素11秒(第一句“抖”和第二句“喉”上融入了恩施民歌的音调,共4拍,时长4秒;第四句“美名留”融入了京剧引子的音调,合腔重复第三逗唱词巩固了主唱的地位,时长7秒);占比19%。那么,传统要素47秒(总时长58秒减去发展要素11秒),占比81%。

二、第一段音乐分析

第一段由前奏、八句唱腔和说白构成。前奏仅五板。较之传统的前奏在篇幅上进行了缩减,但仍然保留了湖北大鼓的旋律特征。据付群刚介绍,现代人生活节奏加快,湖北大鼓也要适应观众的节奏。传统前奏大多过于冗长,不太符合现代人的审美要求,故对前奏进行了删减。不仅如此,这个前奏还用在段与段之间连接上,成为划分段落的重要标志。(见谱例3)

谱例3 《诗仙搁笔》前奏;周洪炉记谱;许璐整理

第一段的八句唱腔分为前六句和后两句,其中插入说白。前六句唱腔为湖北大鼓传统的【四平调】,可看作是上下句结构和四乐句结构的综合运用,落音分别为2、5、2、5、6、5,共46板(含过门)。与传统湖北大鼓不同的是,前六句唱腔中的第一、二句句末的齐唱虽重复唱词,但对主旋律进行了引申和发展。一方面巩固主唱的地位,另一方面对江城新雨后的美景进行了渲染,为人物出场做好了铺垫。第六句使用数板的形式,为主要人物李白开相⑪“开相”是湖北大鼓艺人的行话,人物介绍的意思。,这种形式的运用加深了观众对主人公李白的印象。(见谱例4)

谱例4 《诗仙搁笔》第一段前两句;周洪炉记谱;许璐整理

接下来的说白韵脚为言前辙。与传统说白不同的是,在说白中加入了乐队伴奏。后两句唱腔也为【四平调】,上句落音为1,下句落音为5,共15板(含过门),末句末字运用了典型的湖北大鼓的甩腔结束。

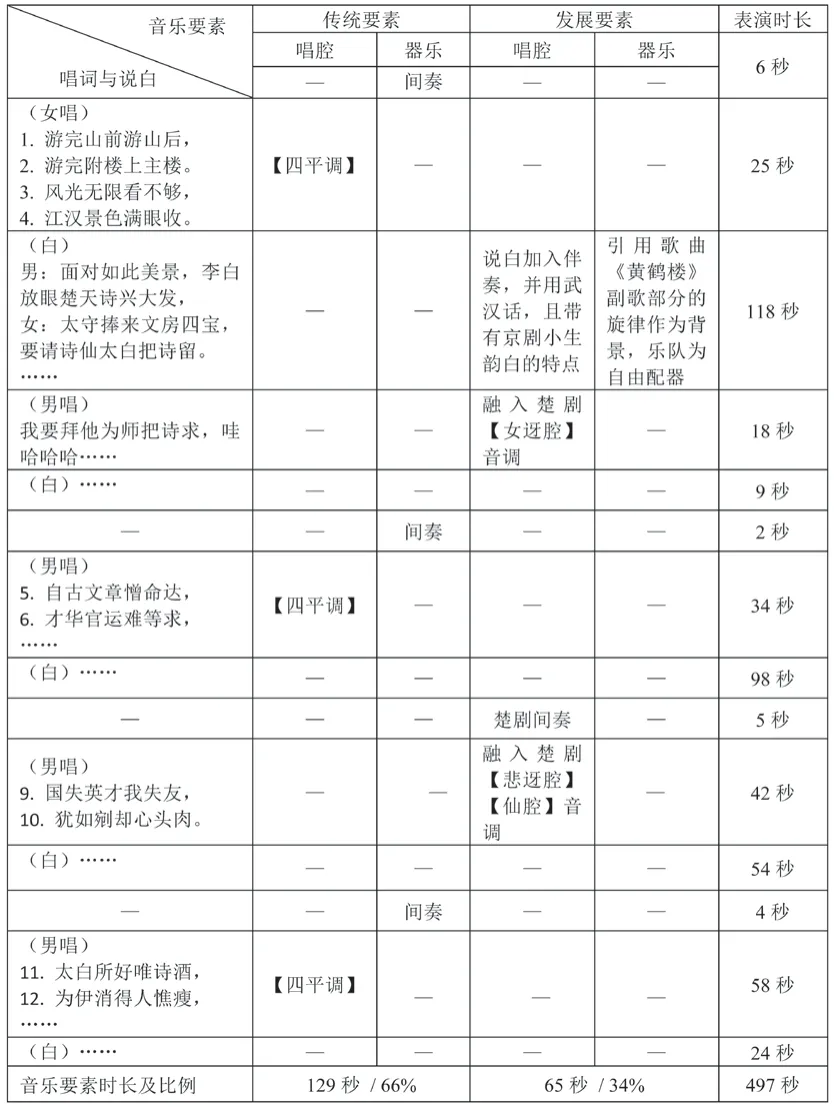

按照与定场诗相同的分析方法,得出结果见表2:

表2 《诗仙搁笔》第一段音乐分析一览表

从表2可以看出,第一段表演总时长合计79秒。其中,说白时长仅为13秒;唱腔、器乐合计66秒,占主导地位。在音乐的“新旧关系”上,发展要素11秒(前奏5小节,4秒;第一句领唱后的合唱3小节,3秒;第二句领唱后的合唱4小节,4秒),占比17%;传统要素55秒(用总时长79秒减去发展要素11秒,再减去说白13秒),占比83%。

三、第二段音乐分析

第二段为《诗仙搁笔》的主体段落。该段讲述了李白游玩黄鹤楼,正欲提笔留下诗作,猛看到有一块诗碑上刻有崔颢的《黄鹤楼》诗作,于是驻足品读。李白感叹诗作之妙意,想让太守请出这位高人并要与其为友,同醉江城。然而太守告知,崔颢已于五年前辞世。李白悲痛欲绝,搁笔,面向崔颢的诗碑一拜。故事情节跌宕,由游玩的好兴致——对崔颢的仰慕——李白的谦逊——痛失崔颢的悲伤——对崔颢的尊敬组成。该段以湖北大鼓【四平调】为基础,吸收其他音乐元素,并结合运用多种表现手法来展示人物心理活动,刻画人物的性格。该段由五个小段唱腔和说白组成。

第一小段由女声演唱,唱腔为传统的【四平调】。唱词由四个七字句组成,四句押韵,由求辙。该段主要描述了李白登游黄鹤楼的场景。第二小段由男声用第一人称(李白)演唱。该段一改之前叙述性表达的方式和上下句结构,运用了戏曲“叫散”的形式。句中行腔仍为湖北大鼓风格,但句末融入了楚剧【女迓腔】过门的音调,一气呵成,把李白对崔颢的敬仰之情表现得淋漓尽致。(见谱例5)

谱例5 《诗仙搁笔》第二段之第二小段;周烘炉记谱;许璐整理

第三小段由男声唱,表达了李白的谦逊豁达,文人间相互尊重的美德。唱腔仍为【四平调】,音乐为五句构成,五句落音分别为1、5、1、5、5。其中第五句重复第四句唱词,旋律有所发展,更突出了李白要与崔颢“惺惺相惜写春秋”的愿望。“写春秋”处,运用湖北大鼓固定甩腔结束。第四小段也由男声唱,该段为了表现李白失去诗友崔颢的痛苦心情,吸收了楚剧【悲迓腔】和【仙腔】的旋律来丰富湖北大鼓的表现力。唱段由上下两句构成,【悲迓腔】的旋律如泣如诉,一唱三叹,极富艺术表现力。同时,【仙腔】中两个不同宫调的固定腔,更增添了这种情绪的渲染。(见谱例6)

第五小段又回到湖北大鼓【四平调】(男声独唱),叙述了李白搁笔的原因,也是作品立意之所在。这段由两个四句组成共八句,是整个《诗仙搁笔》中篇幅最长且一气呵成的唱段。八句落音分别为2、5、1、5、2、5、1、5,终结句仍用到了湖北大鼓的固定甩腔。按照表1和表2的分析方法,得出结果见表3:

谱例6 《诗仙搁笔》第二段之第四小段;周洪炉记谱;许璐整理

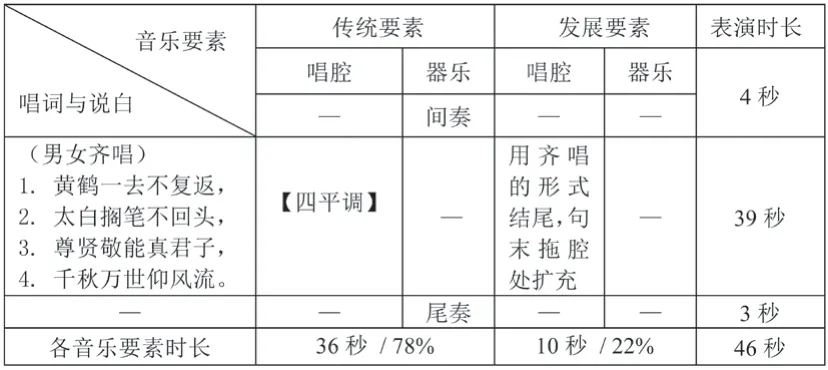

表3 《诗仙搁笔》第二段音乐分析一览表

如表3所示,在第二段表演中,总时长为497秒。其中,说白303秒,占比61%;唱腔、器乐合计194秒,占比约39%。在这一段中,说白的用量居于主导地位。从音乐的“新旧关系”上看,发展要素65秒(融入楚剧【女迓腔】音调,18秒;运用楚剧过门,5秒;融入楚剧【悲迓腔】【仙腔】音调,42秒),占比34%;传统要素129秒(用总时长497秒减去发展要素65秒,再减去说白303秒),占比66%。

四、第三段音乐分析

第三段唱腔仍为【四平调】。与传统的一人独唱的方式不同的是,该段运用男女齐唱+乐队帮唱的形式,歌颂了诗仙搁笔尊贤敬能的美德,赞扬了文人不相轻的和谐价值观。该段是《诗仙搁笔》的终曲,也是点睛之笔。并与定场诗首尾呼应,浑然一体。唱出末字“流”后增加一个衬字“哎”字行腔,本应终止在5上,却出乎意料地将此音提高一个八度,随着一个补充终止,最后落在结束音上。确有“出乎意料之外又在情理之中”之感。按照与前面相同的统计方法,结果归纳见表4:

表4 《诗仙搁笔》第三段音乐分析一览表

如表4所示,在第三段表演中没有说白,全部由音乐来完成。因而这段表演中主要表现为唱腔与器乐的交替,即唱腔39秒+器乐7秒。从音乐的“新旧关系”上看,发展要素10秒(第四句末字拖腔3小节,10秒),占比22%;传统要素36秒(用总时长46秒减去发展要素10秒),占比78%。

五、综合分析

如果说前面四个部分是对《诗仙搁笔》进行的“要素分析”的话;那么这里的“综合分析”则是以上文中各段落的诸要素为对象,对其相互关系进行的“结构整合”⑫参见蔡际洲:《中国传统音乐研究中的定性分析》,《中国音乐学》,2014年,第4期。。因此,综合分析有从整体、全局的角度观察音乐事项的特点。以下拟从“唱腔、器乐、说白的关系”和“传统要素与发展要素的关系”两方面入手。

(一)唱腔、器乐、说白的关系

唱腔、器乐、说白的关系,主要是曲艺音乐中“说与唱”的关系。在本文中,我们还将唱腔与器乐再作区分来进行观察。一般说来,不同表演要素的时长及其关系,与全曲的表演风格有关。此外,在不同段落的时长关系上,还与音乐的表现因素与逻辑因素相关⑬参见蔡际洲:《戏曲音乐的表现因素与逻辑因素——关于全剧音乐材料构成规律的探讨》,《黄钟》,1992年,第3期。。缺乏表现因素,其音乐尽管从整体上看布局得当,但过于严谨而缺乏生气;缺乏逻辑因素,其音乐表现性强,局部精彩,但结构松散,缺乏整体感。

我们综合前面表1至表4的数据,将其整合见表5:

表5 《诗仙搁笔》唱腔、器乐、说白关系一览表

首先,从全曲看。我们可知唱腔与说白的时长完全相同(都是316秒),占比也完全相同(都是46%);器乐48秒,占比最小(仅为7%)。如果将器乐与唱腔的时长相加,则可以得出音乐部分的时长数为364秒,占比约54%,略大于说白的时长。一方面,我们可以看出作者在“说与唱”的时长安排上,大致合乎传统的“短篇”湖北大鼓的基本规律⑭“湖北大鼓除中、长篇曲目的‘说’仍占有较大比重外,短篇曲目均以唱为主,仅有少量‘夹白’。”谢枫宗:《湖北大鼓概述》,载《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会、《中国曲艺音乐集成·湖北卷》编辑委员会:《中国曲艺音乐集成·湖北卷》(下),北京:中国ISBN中心,1992年,第969页。由于湖北大鼓的传统曲目缺乏这方面的基础研究,特别是有关各表演要素关系的定量分析,因此,我们无法将《诗仙搁笔》的分析结果与已有成果进行比较。这里只是指将相关看法提出,聊作学界参考而已。。即在短篇曲目中,一般都是以唱为主。另一方面,也体现出作者在创作中的理性思考——让“说与唱”的用量在全曲的布局上大致相当。关于这点,在我们对付群刚的采访中可以得到印证。他认为,说白运用的目的,除了使人物的形象更生动外,还与避免四平调上下句反复过多引起的审美疲劳有关。湖北大鼓的唱腔体制,属“单曲反复结构”。其优点在于曲调短小,便于记忆,便于流传。但是,长时间地反复运用也存在着单调、枯燥的问题。

此外,从各段落看。由于每个段落的表现内容不尽相同,因而其不同表演要素的布局也各有特点。如开场的定场诗与结尾的第三段,全部运用音乐来表现,没有一句说白。这种安排自然是湖北大鼓的传统表演特点使然,同时也与故事的表现因素有关。但是,在第一段尤其是第二段中,说白的分量大大加强。即由第一段的13秒(占比16%)至第二段的303秒(占比61%),也体现出在该段落中,表演要素布局的特殊需求。据付群刚介绍,说白在这几处的运用主要是人物表现的需要,同时,它还可平衡全曲“说与唱”的关系。

综上所述,从各段的表现因素上看,“说与唱”的运用各具特点且具有一定表现力;从全曲的逻辑因素上看,“说与唱”的关系又大体布局得当,结构完整。总之,以上分析表明,《诗仙搁笔》的创作既考虑了表现因素,也考虑了逻辑因素。二者紧密结合,相得益彰,较好地完成了表现该故事的任务。

(二)“传统要素”与“发展要素”的关系

唱腔,是湖北大鼓音乐的主体。在继承传统与发展创新方面的情况如何,直接关系到该曲目的成败。一方面,基于湖北大鼓观众的审美需求,其唱腔自然应该以传统的腔调为主体。这样,观众才乐于接受,才认同它是湖北大鼓。另一方面,作者付群刚在这个新曲目的创作中也有一些新的追求。同时,更由于传统的【四平调】在表现性能上的局限,以及曲目中特定情绪表现的需要。因此,吸收新的音乐素材来充实湖北大鼓唱腔也就成了作者的重要选择。因此,在《诗仙搁笔》中,唱腔的“新旧要素”及其关系也是值得我们关注的问题之一。

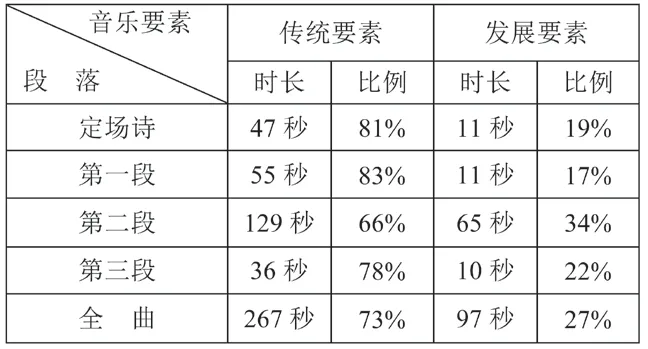

我们将表1至表4中的材料进行重新整合,得出结果见表6:

表6 《诗仙搁笔》音乐“传统要素”与“发展要素”关系一览表

第一,从全曲的“新旧要素”上看。上表的数据显示《诗仙搁笔》的传统要素占比73%,发展要素仅为27%。也就是说,在《诗仙搁笔》全曲的音乐中,传统要素占主导地位。结合以上的表1至表4,我们知道,该曲目中传统要素的主体,就是湖北大鼓的经典唱腔【四平调】。由此说明,我们在对湖北大鼓音乐进行发展时,如能在全曲的时长比例上,将传统要素置于主导地位,那么,这种发展、创新是能得到观众认同的。尽管其中有27%的发展要素,但它在全局上不占主导地位,不影响该曲目的总体风格。此外,从发展要素本身的特点来看,也是该作品获得成功的重要原因。其一,这些“外来者”与湖北大鼓是“近亲”,放在一起并无“格格不入”之感。如其中的主要成分是楚剧唱腔,而楚剧就是形成于湖北黄陂、孝感一带的地方性戏曲剧种。楚剧运用的方言和流传范围,与湖北大鼓基本一致。其二,发展要素与人物心情的表现需求相统一,结合自然。以第二段融入楚剧音调为例。在该段表演中,为了表现李白得知崔颢去世的悲痛心情,在湖北大鼓的行腔中逐渐转入具有哀怨色彩的楚剧【悲迓腔】【仙腔】,也体现了故事发展中表现因素的需要。

第二,从各段落间的“新旧要素”上看。如果说定场诗、第一、二、三段是全曲的四个段落的话,我们也可将其看作是全曲音乐“起承转合”的四个部分。即起——定场诗;承——第一段;转——第二段;合——第三段。所谓“起承转合”,在这里主要是指各音乐部分的结构功能。在以往中国传统音乐的结构分析中,无论是“转句”也好,还是“转部”也好,其一般特点就是在“转”这个位置引入对比因素。诸如,或引入新的材料,或在宫调关系上发生变化,或在音区上句幅上做文章等等。那么我们再观察表6便可发现,在《诗仙搁笔》的四个段落中,第二段(即“转部”)引入新材料的比例最多(发展要素占比34%),因而,其传统要素比例最低(66%)。由此,可以说明作者在创作构思时,似有一种有意无意的安排——将引入发展要素与四个段落的结构功能联系起来,并用以架构全曲音乐的逻辑关系。⑮诚然,这只是我们的一种分析结果与推测。实际上在不少音乐作品中,音乐学家的分析往往与作曲家的思考不尽相同。诚如童忠良先生所指出的,“也许只能是一种直觉的美感在作曲家脑中自然地起作用”。童忠良:《论〈义勇军进行曲〉的数列结构》,《音乐研究》,1986年,第4期,第89页。

结 语

以上,是我们运用“动态分析”的视角,对湖北大鼓的曲目音乐研究进行的一次粗浅尝试。“动态分析”作为一种研究音乐形态的角度,起步较晚⑯初步看来,较早的文献当推王震亚先生的《京剧〈玉堂春〉音乐分析》。参见王震亚:《京剧〈玉堂春〉音乐分析》,《中央音乐学院学报》,1984年,第1期。,学术积累有限。因此,在回答如何研究、研究些什么等问题上,目前还力不从心。因此,本文的研究也就不可不受到种种主客观条件的限制,而存在着若干尚待解决的问题。诚然,对曲艺音乐进行“动态分析”,也不可能尽然都是本文中探讨的各“表演要素”的关系,以及音乐的“新旧要素”之关系,需要探索的问题还有很多。我们唯有在这一领域的个案研究上不断积累,不断总结,方能形成一定的学术传统,并为形成具有中国文化特点的理论与方法——“中国范式”⑰参见蔡际洲:《探讨中国传统音乐研究的“中国范式”》,《音乐研究》,2019年,第2期。,奉献出自己的一份绵薄之力。

附言:本文在撰写过程中,得到付群刚先生的协助,特此感谢!